■ウィーン万博参加についての話し合い

明治政府として初めて正式に参加したのは、1873年(明治6年)のウィーン万博です。

1871年(明治4)2月、幕府は、駐日オーストリア・ハンガリー代理公使からウィーン万博への公式参加の要請を受けました。

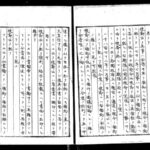

この時の政府とオーストラリア関係者の話し合いの記録が残されています。

こちら →

(※ 外務省、『外務省資料に見る日本万国博覧会への道』、平成22年7月5日‐10月29日、p.8.図をクリックすると、拡大します)

会談は1871年(明治4)2月5日に開催されました。

オーストラリア・ハンガリー代理公使から、「是非出席してほしい。パリ万博には将軍の弟が来られているので、今回も、同程度の身分の方に来ていただければ喜ばしい」と要望されています。

日本側は、「参加したいが、パリ万博での損失をまだ埋め合わせられていないので、それが整理できれば、参加したい」と応えています。

驚いたことに、幕府が派遣したパリ万博での負債がまだ残っていたというのです。

まずは、1867年に開催されたパリ万博について概観しておきましょう。

■尾を引く1867年パリ万博

パリ万博(1867年4月1日~10月1日)は、幕府が初めて正式に参加した万博です。もっとも幕府が日本全国を代表して参加したわけではなく、江戸幕府、薩摩藩、佐賀藩はそれぞれ独自の扱いで出品しています。

幕府の権威が落ち、諸藩を統率しきれていないことがわかります。

日本からの出展品自体は現地で珍しがられ、好評を博しました。それが契機となって、1870年代のヨーロッパにジャポニスムという文化現象を引き起こしたほどです(※ https://www.ndl.go.jp/exposition/s1/1867.html)。

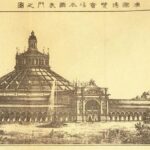

パリ万博の会場は、パリ有数の大きな公園シャン・ド・マルスで開催されました。入場者数は906万3,000人にも及びました。ナポレオン三世が、第2回ロンドン万博(1862年)に対する挑戦として開催されたといわれており、当時、人々の注目を集めていました(※ https://www.ndl.go.jp/exposition/s1/1867.html)。

1867年といえば、日本では幕末の動乱期です。万博に参加する余裕などなかったはずです。ところが、江戸幕府はナポレオン三世からの要請に応じて出品し、視察団を派遣しています。

なぜ、そのような決断をしたのか、不思議です。

15代将軍徳川慶喜は、弟の昭武を名代として使節団をパリに派遣しました。当時、14歳の弟を選んだのは、ナポレオン3世の皇太子と年齢が近いこと、親族に西欧で学んだ者が必要だという考えからだったそうです。

水戸藩は、昭武を名代にパリ万博に派遣することに強く反対したそうですが、慶喜は押し切りました。警護役として水戸藩士7名を選出し、会計及び庶務係として渋沢栄一を加えた使節団を派遣しました(※ 島田昌和、『渋沢栄一』、岩波文庫、2011年、pp.18-19.)。

1867年(慶応3)1月11日、パリ万博への出品業者なども加えると総勢33名が、フランス船アルフェ―号で横浜を出港しました(※ 関根仁、「渋沢栄一が見たパリ万博博覧会と西洋近代経済社会」、『資本市場』N0.427. 2021年3月、p.45.)

幕府にとってはまさに危急存亡の時でした。それなのになぜ、将軍慶喜は、パリ万博への参加を決定したのでしょうか。

■なぜ幕府はパリ万博に参加したのか

岩下方夫氏は、幕府が参加を決意した理由を次のように記しています。

「幕威の滑落した徳川幕閣が、慶応三年のパリ万博参加を決意するに至った理由として(一)「参加すべき時期に来ていた」というが、それは表向きで深意はフランスと親密な関係を強め軍事援助を受けたいこと。(二)滞仏中の柴田日向守からのパリ情報で、慶応一~二年に薩摩の新納刑部や五代友厚らがわが物顔にパリを横行し、薩摩が万博に参加するらしいこと。(三)国禁を犯して欧州に渡っている薩摩に対し、欧州での幕権を案じこのさいパリで幕威を発揚せねばならぬと決意したこと。という説が挙げられている」

(※ 『逓信文化』4号、昭和45年)

① 幕府とフランスとの関係を強化し、軍事的支援を得ること

② 薩摩藩がパリ万博に参加すること

③ 幕府の権威を欧州で示威すること

岩下氏は以上のような理由があったのではないかと推察しています。

以上のうち、②と③は関連しています。そこで、まず、パリ万博における幕府と薩摩藩との関係について、簡単に見ておきましょう。

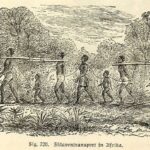

当時、海外渡航は禁止されていたにもかかわらず、薩摩藩は、密航という体で、藩士たちをイギリスに留学させていました。その中の、新納刑部(1832-1889)と五代友厚(1832-1889)らが、イギリスでの留学生活を抜け出し、パリにやって来ていました。パリ万博が開催されることを聞きつけてやって来ていたのでしょう。薩摩藩から出品すると豪語しており、それが幕府の耳に入ったのです。

幕府が焦りを覚えたとしても無理はありません。

薩摩藩が出品するというのに、幕府が出品しなければ、欧州の人々にとって、幕府の存在がないことになってしまいます。幕府の権威を示すために、是非とも出品する必要があると判断したのではないかという推察です。

実際は、フランス人が絡んだもう少し複雑な背景があったようです。

たとえば、薩摩使節団は、幕府のパリ万博使節団よりも2か月も早くパリに着いていました。ところが、パリに着くと、万博のことは一切、モンブランに任せっきりにしました。薩摩藩が関わらないようにする、一種の戦略だったのでしょう。

モンブラン(Charles Ferdinand Camille Ghislain Descantons de Montblanc, 1833-1894)は、日本に強い関心を抱くフランスの貴族でした。幕府に接近したことがありましたが、相手にされなかったので、薩摩藩に近づき、フランスでの雑務一切を引き受けていたのです。

幕府の使節団が2か月遅れてパリに到着すると、「琉球王国パリ万博委員長」という肩書を名乗って、モンブランが幕府使節団を訪れています。この時、幕府使節団が驚いたのは当然ですが、その二日後に開催された日本関係の出品打合会でさらに驚かされました。

仏外務省係官、田辺太一(幕府側)、岩下方平(薩摩側)、モンブラン等が出席した会合で、薩摩藩は、丸に十の字の国旗を掲げ、琉球国王名で出品すると主張するのです。

激怒した幕府側と何度もやり取りをした結果、なんとか日本として統一して出品することに合意しました。幕府も薩摩も日本と大書し、日の丸を掲げて出品すると決まりましたが、薩摩藩は藩の独自性を主張して譲りません。仕方なく、その下に、「関東太守」「薩摩太守」と併記することになりました。佐賀藩も出品していたので、佐賀藩の出品物には「佐賀太守」とし、結局、三種のタイトルが並ぶことになりました。

(※ https://www.satsuma1867.org/exposition-universelle-de-paris-1867)

江戸幕府は、薩摩藩、佐賀藩と同等の格付けでパリ万博に出品することになったのです。幕府初めての万博参加といいながら、幕府はもはや日本を代表する政体とはいえませんでした。

それでは、最初に戻って、「①幕府とフランスとの関係を強化し、軍事的支援を得ること」という推察について、見ていくことにしましょう。

それには、幕府がパリ万博参加を決意するに至った過程を見ておく必要があるでしょう。

■幕府のパリ万博参加に至る経緯

1865年3月4日、パリ万博組織委員会が発足すると、フランス政府は諸外国に正式に参加要請を行いました。日本には、1865年3月7日付文書を、駐日公使ロッシュ(Léon Roches, 1809-1901)宛てに発信しています。ロッシュは参加要請を幕府に伝えました。ところが、幕府はすぐには応じませんでした。

それも無理はありません。当時、幕府は次々と押し寄せてくる外国船の対応に追われる一方、国内では不穏な動きが勃発していました。まさに内憂外患、万博どころではなかったのです。

幕府がようやく参加を表明したのは、要請されてから半年も経った1865年9月のことでした。

この決定の背後には、ひょっとしたら、勘定奉行であった小栗上野介(以下、小栗忠順、1827-1868)の進言が関与していたのかもしれません。小栗は1862年(文久2)に勘定奉行に就任し、幕府の財政立て直しに取り組んでいました。遣米使節団の一員として渡米した小栗はその功績で、帰国後、外国奉行になり、その後、勘定奉行に就いていたのです。

1860年に撮影された写真がありますので、ご紹介しましょう。

こちら →

(※ Wikipedia, 向かって右が小栗忠順。図をクリックすると、拡大します)

三人の中ではもっとも気弱そうに見えますが、剛腕で実行力のある幕臣でした。

外国奉行を経験し、勘定奉行になっていた小栗は、幕府が何を優先して取り組まなければならないか、よくわかっていました。まずは国防です。周囲を海で囲まれた日本の場合、海防を強化しなければなりませんでした。

当時、幕府は海軍力を強化するため、44艘の艦船を諸外国から購入しており、その総額は333万6千ドルにも上っていました(※ Wikipedia)。

財政を担当する小栗は、艦船を国産化できなければ、今後も巨額のコストがかかり続けると考えたに違いありません。もちろん、国産化できなければ、外国勢に従属し続けなければならないこともわかっていたでしょう。

ただ、艦船を国産化するには、造船のための製鉄所、造船所などが必要でした。

ところが、江戸幕府にはその技術もノウハウもなく、欧米に頼るほかありませんでした。調査をすると、幸い、鉄鉱石は十分にあることがわかりました。まずは製鉄所、そして、造船所を建設していくことが必要でした。

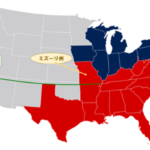

小栗は当初、造船をアメリカに依頼しようと思っていました。1860年に訪米使節団の一員として訪米した際、アメリカ人とは縁ができていたからです。ところが、当時、アメリカは南北戦争(1861-1865)の最中で、とてもそのような余裕はなく、対応してくれませんでした。

頭を悩ませていた時、ロッシュがベルクールの後任としてフランスから日本に赴任してきました。1864年のことです。小栗は待っていましたとばかりに、ロッシュの日本語通訳メルメ・カション(Eugène-Emmanuel Mermet-Cachon, 1828-1889)と親しかった栗本鋤雲を通じて、ロッシュと知り合いになり、友好な関係を築くことができました。そして、彼とともに製鉄所建設に関する具体的な提案を練り上げたのです(※ Wikipedia)。

こうしてみてくると、確かに、幕府としては、「フランスとの関係を強化し、軍事的支援を得る」という意向が強かったように思えます。実際、製鉄所建設の提案はロッシュの助力がなければ、できませんでした。

幕府がパリ万博への参加を決定した理由の一つに、フランスからの技術協力を得たいという意向があったことは確かでしょう。

■海防に関する幕府とフランスとの関係

小栗は、製鉄所建設案を幕府に提出しました。幕閣からは反発されましたが、14代将軍徳川家茂の承諾を得て、準備を進め、1865年(慶応元年)11月15日には横須賀製鉄所の建設を開始しています。

思い返してみると、フランスがロッシュを介してパリ万博への参加を度々、要請してきたのは、1865年3月から9月にかけてでした。その間に、幕府はフランスとの関係を強めています。パリ万博への参加と引き換えに、フランスから技術協力を引き出していた可能性が考えられます。

実際、この数か月間で、フランスと江戸幕府との間が急速に親密になっていました。

たとえば、1865年4月1日、横浜仏語伝習所が設立されました。幕府からは栗本鋤雲と小栗忠順が設立に関わり、フランス側はロッシュが責任者として関与し、事実上の校長はメルメ・カションでした(※ Wikipedia)。

横浜仏語伝習所では、フランス語以外に、地理、歴史、数学、幾何学、英語、馬術などが教科として用意されていました。伝習生は当初、旗本が対象とされていましたが、後に藩士にも門戸が開かれました。幅広い人材育成を企図したのでしょう。フランス語を理解できる士官候補生を養成するための学校でした。

7月になると、幕府は、外国奉行の柴田剛中(1823-1877)をヨーロッパに派遣し、フランス外務省との間で横須賀製鉄所の事業計画について最終的な打ち合わせを行っています。さらに、軍政改革のためにフランス軍事顧問団の派遣についての打診も行っていました。

時系列でみると、それら一連の準備が整った後、幕府はパリ万博への参加を表明しており、その後、横須賀製鉄所の建設が始まっています。

こうしてみてくると、幕府のパリ万博への参加表明は、江戸幕府の軍政改革と密接にかかわっているといえます。

家茂の死後、15代将軍となった慶喜に、この製鉄所建設計画は引き継がれました。建設費用は4年間で総額240万ドルでしたが、フランスからの援助を受けることができました。こうして、横須賀製鉄所や造船所、修船所など関連施設を建設することができたのです(※ Wikipedia)。

幕府の陸軍は、1867年(慶応2)1月、フランスから派遣された軍事顧問団から軍事訓練を受けています。フランスからは、90の大砲や10000丁の銃をはじめ、小銃や軍服などの兵器や装備品を大量に購入しています。幕府がフランス仕様で軍政改革を行おうとしていたことがわかります。

小栗が製鉄所を建設するためにロッシュに近づき、フランスからの援助を引き出していました。一方、ナポレオン三世は幕府にパリ万博への参加を強く要請し、日本の文化産品を彩りとして添え、パリ万博の価値を高めようとしていました。彼が、万博を通してフランスの文化産業を改革しようとしていたからではないかと思います。

パリ万博への参加は、江戸幕府にとってもフランスにとってもwin-winの関係を築くことだったといえるでしょう。

それでは、日本が出品した物産はパリ万博でどのように受け止められたのでしょうか。

■日本からの出品

前にも述べましたが、ナポレオン三世は1862年の第2回ロンドン万博に対する挑戦として1867年パリ万博を開催したといわれていました。

というのも、第2回ロンドン万博では、産業機械製品ばかりでなく、1855年の第1回パリ万博での成功をヒントに彫刻や絵画といった美術品を数多く展示されていたからでした。イギリスならではの植民地からの製品も数多く展示されており、展示品の幅も広く、多様性に富んでいました。

ナポレオン三世が日本からの出品を強く望んだのは、異質の文化圏の物品に期待していたからでした。

当時、それまでランスが得意としていた芸術性、多様性、奢侈性に富んだ製品をイギリスが生産するようになっていました。芸術性を優位におくフランスの地位が脅かされつつあったという状況があったのです。

フランスにとって、1867年パリ万博は、芸術的価値を重視した産業振興のためでもあったといえるでしょう。

日本からの出品物は、期待を裏切ることなく、好評を博しました。とくに「和紙、絹製品、漆器」が国際審査委員から高く評価され、グランプリを授与しています。

1867年7月1日に行われたパリ万博の授賞式では、グランプリが64件、金メダル883件、銀メダル3653件、銅メダル6565件、佳作5801件が発表されています(※ 寺本敬子、「1867年パリ万国博覧会における「日本」」、『日仏歴史学会会報』28号、2013年6月、p.11.)。

グランプリが授与されることがいかに名誉なことか、上記を見れば、一目瞭然です。グランプリを受賞したのは1万7000件のうちわずか64件でした。その64件のうちに日本が出品した品物が入っていたのです。

当時はまだ、日本という国がアジアのどこにあるのかもわからないような時代でした。ところが、この授賞式以後、アジアの中に埋没している日本ではなく、伝統と独創性を併せ持った品物を制作できる国として認識されるようになりました。

日本からの出品物は明らかに、フランスをはじめヨーロッパの人々を刺激しました。パリ万博の審査員を務めたシェノーは、1869年に講演で、次のように日本を絶賛していたといいます。

「工芸品の製造において支配的なことは、何よりも創意であり、それらの用途の原則を綿密に尊重しながら、物の形を絶えず変化させていく、無限の想像力である。ます、物が満たすべき目的に沿い、想像力をそれらの物が果たす役割、用途に注意深く適合させていく。それゆえ我々は、江戸から到来した芸術作品を前にすると、いつも真の美的快楽を覚え、完璧な作品がもたらす完全な満足を味わうのである」(※ 寺本敬子、前掲、p.14.)

このように日本からの出品物は大好評を博しました。ところが、冒頭でご説明したように、明治政府は1867年のパリ万博で負債が出たことを理由に、ウィーン万博への参加を躊躇していました。

■パリ万博での負債

なぜ、パリ万博に参加した幕府に、大きな負債が出たのでしょうか。

寺本敬子氏は、フランスの文献を引用し、当時の状況を次のように記しています。

「日本は芸術的には高い評価を得たが、一方で売り立てにかけられた日本の出品物の多くは売れ残り、それが商業的成功に直結したわけではないということである。すべての品物が売り切れたのは1870年代に入ってからであった」(※ 寺本敬子、「1867年パリ万国博覧会における「日本」」、『日仏歴史学会会報』28号、2013年6月、p.12.)

確かに、そのような状況は考えられます。出品した品物を現地で売りさばくことができなかったことが、負債が残った原因の一つだったのかもしれません。

実際、1867年のパリ万博自体は盛況を博しており、収支は黒字でした。

たとえば、「1867年のパリ万博は興行的に成功し、収支決算は大幅な黒字」だったとされていました(※ 福田州平、「第8講 万博を読み解く(2)『GLOCOL』2013年12月、94.)。

また、「娯楽施設を設置した明るいお祭り雰囲気の万博は、その後の万博のモデルとなった。出品者数は6万、入場者数は906万人と1851年の第1回ロンドン万博を凌ぐものとなり、成功を収めた」(※ https://www.ndl.go.jp/exposition/s1/1867.html)とも記されています。

きわめつけは、高木勇夫氏が集計した「万国博の収支決算」です。ドルベースの収支は62万6000ドルの黒字でした(※ 「万博都市パリの光と影」、『名古屋工業大学紀要』第49巻、1997年、p.75.)。

パリ万博は、クリスタル・パレスで大きな注目を集めた第1回ロンドン万博に次ぐ高収益を上げていたのです。

しかも、日本が出品した品物は大好評を得ていました。したがって、負債を抱え込んだのは、そのような高評価を得た物品を販売結果につなげることができなかったからだということになります。果たして、どうだったのでしょうか。

使節団には経理に明るい渋沢栄一が加わっていました。

渋沢は期待どおり、庶務及び会計について手腕を発揮し、経費削減につとめました。博覧会終了後は、出品物の売却等も行いましたが、それでも幕府には大きな負債が残っていたというのです。

資本主義体制に不案内な当時の日本人にとって、展示品の価格設定や取引業務が難しく、適切に処理できなかった可能性も考えられます。金銭面に関していえば、どうやら、パリ万博への参加にそれほどメリットはなかったといえそうです。

さて、幕府の一行はパリ万博を視察した後、1867年8月から12月にかけて、スイス、オランダ、ベルギー、イタリア、イギリス各地をそれぞれ一、二週間の行程で歴訪しています。その頃にはすでに滞在経費が底をつき始めていました(※ 島田昌和、『渋沢栄一』岩波新書、2011年7月、p.27.)。

会計を担当する渋沢がどれほどヤキモキしていたか、容易に想像できます。

■渋沢栄一の当意即妙な対応

渋沢は、幕府の軍艦の建造を依頼したオランダ商事会社から借入れをしました。そうして、なんとか滞在費の工面をしたのです(※ 島田昌和、前掲)。

異国の地で、渋沢は当意即妙な対応をし、急場を切り抜けました。

そういえば、渋沢栄一を随行員に加えたのは、徳川慶喜の意向でした。武士を中心にした随行員の編成では、現地でのトラブルに対応しきれないと判断していたのかもしれません。何事にも臨機応変に対応できる渋沢を、会計と庶務担当として起用していました。

慶喜のそうした判断が功を奏したことになります。

渋沢は、藍玉の製造販売と養蚕を兼業する農家の生まれでした、14歳頃から一人で藍葉の仕入れに出かけ、品定めをしては買い付けをしていました(※ 澁澤秀雄、前掲、pp-28-32.)。

大人を相手にさまざまな現場を踏み、修羅場をくぐってきていたのです。

その結果、とっさに現場の空気を読み、機転の利いた対応ができるようになっていたのでしょう。有利に交渉を進められる商才と、信念を曲げることなく対峙できる豪胆さに加え、落としどころを探りながら対処できる柔軟性もありました。

それらの要素を併せ持った渋沢だからこそ、外国で窮地に陥っても的確に対応できたのでしょう。

さて、渋沢が頼ったオランダ商事会社(De Nederlandsche Handel-Maatschappy)は、倒産したオランダ東インド会社に代わる会社として1824年に設立されています。民間株式会社でありながら国策会社でもありました(※ Wikipedia)。

実際、江戸幕府は、このオランダ商事会社とは取引実績がありました。だからこそ、幕府から派遣された渋沢の依頼を聞き入れてくれたのでしょう。

オランダ商事会社に依頼していたのは、軍艦「開陽丸」の製造でした。支払い手続も完了し、1867年(慶応3年)5月20日には、開陽丸の引渡し式が終わっていました。枯渇した滞在資金の借入れを依頼しやすい時期だったともいえます。

現地で滞在資金の借入れをし、渋沢は取り敢えず、難を切り抜けました。経済に明るく、さまざまな情報に通じていた渋沢でなければ、外国でこのような対応はできなかったに違いありません。

それでも、資金に余裕ができたわけではありません。

滞在費用を節約するため、渋沢は万博視察後の目的を徳川昭武の留学に絞り込みました。随行員を次々と帰国させ、終には、昭武と渋沢、留学生、水戸藩から派遣された身辺警護の2人に縮小し、20余名の使節団をわずか5名にまで絞り込んだのです(※ 島田昌和、前掲、pp.27-28.)。

■滞在資金

滞在資金といえば、興味深いエピソードがあります。

パリ万博の出品責任者だったのが、勘定奉行の小栗忠順でした。小栗が、パリに出発する昭武の元へ挨拶に出向くと、頃合いを見計らって、渋沢は、その小栗の元を訪れました。昭武がパリに滞在する5年間の経費が滞ることのないよう駄目押しをするためでした。

パリ万博を視察した後、昭武はイギリスはじめヨーロッパ各国を歴訪し、その後、パリに長期留学する予定でした。これは慶喜の意向でした。渋沢は、長期に亘る滞在経費の送金を心配して、小栗に面会を求めたのでした。小栗は即座に、「自分が勘定奉行の間は間違いなく金を送るから心配するな」と言ったそうです。

小栗は続けて、「しかし、幕府の運命についての覚悟だけはしっかり決めておくことが必要であろう」と付け加えたといいます(※ http://tozenzi.cside.com/sibusawa-oguri.html)。

このエピソードからは、小栗が信頼に足る勘定奉行だということ、幕府がいつ崩壊しても不思議ではない状態だと彼が把握していたことがわかります。

実際、渋沢は1868年の初め、現地の新聞で幕府が崩壊したことを知りました。1867年11月9日に徳川慶喜は朝廷に大政奉還をしていたのです。そして、1868年1月には鳥羽・伏見の戦いが起こり、戊辰戦争が始まっていました。

幕府が消滅してしまったのですから、留学生への送金も途絶えます。心配した渋沢は、昭武の滞在費の中から工面して旅費を作り、送金の途絶えた英仏の留学生たちを帰国させています。

やがて、昭武らにも新政府から正式の帰国命令書も届き、一行は出発から2年弱で、帰国の途に就きました。昭武を5年間程度、パリに留学させるというプランは消えましたが、一行は、現地で、西欧の最新情報や技術、社会制度などに触れ、学んだ事柄を心に刻み、日本に持ち帰りました。

■パリ万博に関わった二人の幕臣

危急存亡の折、なぜ、幕府がわざわざパリ万博への参加を決意したのか、不思議でなりませんでした。当時の幕府の状況を見ていると、勘定奉行の小栗忠順の影がチラついてきます。

当時、幕府を巡って何が起こっていたのか、次々と押し寄せてくる外国勢に対し、幕府に何ができたのか、何を優先して対処していかなければならなかったのか、といったようなことを考えていくと、最終的に国防に行きつきます。

周囲を海で囲まれた日本にとって、国防とは海防を指します。

艦船の装備、港湾の整備、そして、艦船を操作できる下士官の育成などの強化を幕府は迫られていました。

それに取り掛かっていたのが、勘定奉行の小栗忠順でした。彼は1860年に訪米したことがあり、欧米列強の圧倒的な技術力を承知していました。独立国として列強と対峙していくには、艦船を持たなければならず、それも自前で生産できるようにならなければいけないと考えていました。

駐日大使として赴任してきたロッシュに近づき、終には、フランスの資本と技術で製鉄所の建設にこぎつけます。彼にとって、パリ万博への参加はフランスとwin-winの関係と築くための必須条件でした。

1864年12月8日、ロッシュは幕府から製鉄所と造船所の建設斡旋を依頼されています。横須賀製鉄所の建設については、1865年1月24日に約定書を提出し、10月13日に工事を開始しました。

横須賀製鉄所の外観を捉えた写真を見つけましたので、ご紹介しましょう。

こちら →

(※ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yokosukazousen.jpg 図をクリックすると、拡大します)

ロッシがフランス人技師レオンス・ヴェルニー(Léonce Verny)を招いて着工し、横須賀製鉄所として開設されたものです。

製鉄所、造船所の建設にこぎつけたのは、勘定奉行であった小栗忠順の功績でした。

一方、一橋徳川家の慶喜に見込まれて、昭武の渡仏に随行することになった渋沢栄一は、農家出身でありながら、幕臣になった人物です。使節団では、会計と庶務を担当していました。

フランス人銀行家のフルーリ・エラール(Paul Flury-Hérard, 1836 – 1913)もまた、昭武に随行していました。フランスの経済状況をよく知る人物として使節団に加えられていたのです。

滞在資金の枯渇について懸念していた渋沢は、資金面についてエラールに相談していたのでしょう。パリに着いて早々、エラールは銀行家らしく、渋沢が預かっていた滞在資金でフランスの公債と鉄道会社の公債を買うよう勧めています。

アドバイスに従った渋沢は、約二万両の金で公債を買いました。それが、帰国時に値上がりしていたのです。思いもしなかった利益を得て、渋沢は驚いています。実際に金融取引をすることで、資本主義経済の一端を経験したのです(※ 澁澤秀雄、『新装版 澁澤榮一』時事通信社、2019年、p.151.)。

当時、パリには数多くの銀行や会社がありましたが、それらは人々のお金を集めて大規模な営利事業を営んでいました。人々が出資したお金が経営者の運営によって、産業を興しながら利益をあげ、それが出資者に戻る、といった経済の仕組みが、結果として、国に富みをもたらすことを渋沢は知ったのです。

1867年のパリ万博に関わった二人の幕臣は、それぞれ、国防、産業振興という国を支える局面で功績をあげました。近代国家としてスタートするための礎となったといえるでしょう。(2024/3/31 香取淳子)