カミーユ・ピサロは印象派の画家として認知され、長く活動していました。ところが、自分の画風になかなか自信が持てないでいました。ルノワール、モネ、セザンヌなどに比べ、自分の絵は地味で、人々の購買意欲をそそらないと思い込んでいたからでした。ピサロが生きた19世紀末といえば、市民階級が台頭し、美術市場の担い手として大きな存在になりつつあった頃だったのです。

1885年6月、カミーユ・ピサロは、画商ポール・デュラン・リュエルに次ぎのような手紙を書き送っていました。

「小さな油彩画を制作し始めている。明るく輝くものが描きたいのだ。つまり、光と闇の境界線にできるだけせまりたい。それは簡単なことではないよ」(※ クレール・デュラン=リュエル・スノレールClaire Durand-Ruel Snollaerts)著、 遠藤ゆかり訳『ピサロ―永遠の印象派―』創元社、2014年、p.56.→以下、『ピサロ』と略称)

デュラン・リュエルは1883年5月に初めてピサロの個展を開催してくれた画商でした。

この文面からは、ピサロが依然として、自身の制作課題を、明るく輝くものを描き、光と闇の境界線に迫ることだと考えているのがわかります。その後、さまざまに試みても、おそらく、思い通りにはならなかったのでしょう。「簡単なことではないよ」という言葉の中に、意気消沈している彼の様子が目に浮かびます。

デュラン・リュエルの画廊で初めて個展を開催してから、早や2年が経過していました。

そういえば、1883年5月の個展開催前も、ピサロは息子のリュシアンに手紙を送り、同じような内容の不安を訴えていました。

こうしてみると、どうやら、「明るく輝くものが描きたい」という思いはまだ達成されていなかったようです。果たして、彼はどのような作品を描こうとしていたのでしょうか。

今回はまず、彼の絵の何が問題なのか、どう改善しようとしていたのか、どのような画家との出会いがあったのか、といったようなことを踏まえ、印象派画家として認知されていたピサロの苦悩や動揺を見ていきたいと思います。

そこで、1885年以前の作品の中から、ピサロが明るさと輝きを求めて描いたと思われる作品を探したところ、《ルーアンのナポレオンふ頭》が目につきました。

どのような作品なのか、見てみることにしましょう。

●カミーユ・ピサロ(Camille Pissarro)制作、《ルーアンのナポレオンふ頭》(Quai Napoléon, Rouen, 1883年)

1883年に、ルーアンのナポレオンふ頭を描いた作品です。

(油彩、カンヴァス、54.3×64.5㎝、1883年、Philadelphia Museum of Art所蔵)

大きく広がる青空から陽光が降り注ぎ、水面に反射しています。空も川面も明るく描かれ、空と川が渾然一体となって溶け合うように見える中で、橋が一つの境界線として両者を区切っています。画面右手には大きくカーブするふ頭が描かれ、その下には船が何艘も停泊しています。

確かに、色遣いが以前よりも明るくなっています。空といい、川面といい、遠景の建物といい、淡い色彩同士を組み合わせ、モチーフをしっかりと描きながらも、画面全体に明るさを醸し出す工夫がされています。

これが、失意のどん底に沈んだピサロがさまざまに試行して、到達した一つの境地なのでしょう。望んでいたように、画面が明るく、軽やかになっています。

ところが、ピサロのもう一つの願望である輝きが表現されているとは言い難いのです。陽光を受けた川面はもっとキラキラと輝いていてもいいはずなのに、それが表現されておらず、広い空のどこかに、雲の隙間から洩れる光が捉えられていてもいいのに、そうなっていないのです。

そもそも陽光の輝きを表現するために編み出されたのが、パレットで混色せずに直接、カンヴァスに絵具を置いて描く筆触分割法でした。印象派の画家たちが考え付いた画法です。

ところが、この作品は、いかにも印象派風に描かれているにもかかわらず、光の輝きが感じられず、どちらかと言えば、明るいのにくすんで見えるのです。

よく見ると、不自然に見える箇所もあります。船の描き方が画一的で興を削いでいるばかりか、舳先に使われたホワイトが強すぎて、違和感があります。おそらく、ピサロ自身もこの作品には満足できなかったのではないかという気がします。

ただ、正面中ほどに見える橋と右手の建物、そして、手前に大きくカーブする埠頭や数本の杭など、モチーフの配置には、縦横の直線、曲線が巧みに組み合わされた興趣があります。しかも、快い安定感があります。

引いて画面を見ると、大きな比重を占める空と川には雲や波がもたらす動きが感じられ、安定した構図の中で静と動がバランスよく配分されていることがわかります。素晴らしい画面構成です。

興味深いことに、この作品には点描の兆しが見えます。空や川面、埠頭の際に生えた草の描き方に、筆触や色の配置に配慮した痕跡が見受けられます。「明るく輝くものを描く」ためにピサロが模索していた痕跡といえるのかもしれません。

■スーラから得た刺激

画商デュラン・リュエルに制作上の悩みを吐露していたピサロは、1885年、たまたまアルマン・ギョーマン(Armand Guillaumin, 1841-1927)のアトリエで、ポール・シニャック(Paul Victor Jules Signac, 1863 – 1935)と出会いました。そこで、彼の友人スーラの科学的方法について知らされたのです。それを聞いた途端、ピサロはたちまち引き付けられ、是非ともスーラに会ってみたいと希望しました。

同年10月になって、スーラ(Georges Seurat, 1859 – 1891)に会うことができ、ピサロは直接、その理論を詳細に聞くことができました。納得したピサロは、すぐさま、色彩の同時対照に基づく筆触分割法を学び、実践していきました(※ 前掲。黒田光彦、p.88.)。

スーラはアメリカの物理学者オグデン・ルード(Ogden Rood, 1831-1902)の『近代色彩論』のフランス語訳やフランスの化学者ウジェーヌ・シュヴルール(Michel-Eugène Chevreul, 1786-1889)の『色彩の同時対比の法則』を読んだ上で、光学理論を応用して絵具の使い方に適用させていました。

具体的にいえば、モチーフを小さな点の集合で描いていくという手法です。こうして描かれたものは、一定の距離を置いて眺めてみると、点の集合はひとかたまりの色を作り、光の揺らぎを表現することができるというわけです。

先ほどご紹介した作品もそうですが、1880年代に入ってから、ピサロは、こまかいタッチを重ねて描く方法を試みていました。スーラの理論を受け入れる素地がピサロにはあったといえます。

だからこそ、スーラの理論に出会い、カミーユ・ピサロは進むべき方向を確信したのでしょう。ようやく課題を解決し、失意から立ち直るきっかけを掴んだといえます。

この時、スーラは26歳、カミーユ・ピサロは55歳、そして、息子のリュシアン・ピサロは22歳でした。自身の画法に自信を失っていたとはいえ、ピサロは、親子ほど年齢差のある若いスーラに、画法の教えを請うたのです。

おそらく、当時のピサロはそれだけ深く、自身の画法に悩んでいたのでしょう。もちろん、老いてなお、30歳も年下の画家から新しい絵画理論を学ぼうとする意欲が失われていなかったこともあります。

以後、ピサロは熱心にスーラの理論を周囲に説いて回り、自身でも積極的に筆触分割法、時には、点描法で制作を進めていきました。

ピサロは、印象派の仲間たちに比べ、スーラたちの方が「科学的」だと評価していました。さらに、「私個人は、この芸術のなかに進歩があると確信しており、いつか途方もない成果を生み出すと考えている」とまで語っています(※ 『ピサロ』、前掲、p.59.)

ピサロは、スーラの理論には印象派を超えたものがあり、科学的に構成されているからこそ、今後、素晴らしい芸術の進歩につながるだろうと考えていたのです。

それでは、ピサロが筆触分割法で描いた作品をご紹介していきましょう。

■筆触分割法によるピサロの作品

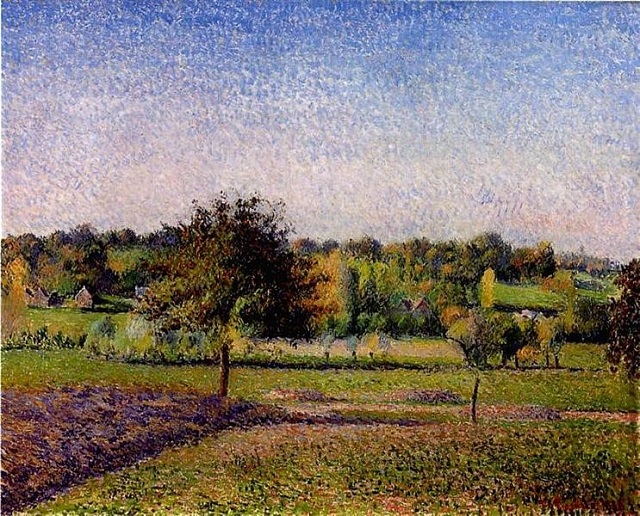

●カミーユ・ピサロ作、《Meadows at Eragny》(1886年)

カミーユ・ピサロがはじめて筆触分割の手法で描いたのがこの作品です。

(油彩、カンヴァス、60×74㎝、1886年、南オーストラリア州立美術館所蔵)

タイトルは“Meadows at Eragny”で、「エラニーの牧草地」という意味です。筆触分割の手法で描かれているせいか、確かに、これまでの作品と比べ、画面が明るく、輝いて見えます。

先ほど見た《ルーアンのナポレオンふ頭》とは輝きが全く異なります。

空は淡いピンク、白、水色、ブルーを使って鮮やかに描かれており、そこから葉や草むらに落ちる陽光が輝いて見えます。葉の先に置かれたオレンジ色、黄色、紫、白などが、弾むような躍動感を生み出しています。光と影が色相環を踏まえ、はっきりと表現されているからでしょう。ピサロのこれまでの作品にはない斬新さが感じられます。

1886年、さらに、《庭にいる母と子》(Mother and Child, in the Garden)という作品を描いています。

●カミーユ・ピサロ制作、《庭にいる母と子》(1886年)

母親が庭の戸口を開けると、子どもが振り返りながら外に出ていくシーンが捉えられています。農村のほのぼのとした日常風景の一端が、柔らかい陽射しの中で表現されており、小さな幸せが感じられます。

(油彩、カンヴァス、41×32㎝、1886年、個人蔵)

なんとも言えない柔らかさと温もり、そして、優しさに満ち溢れた画面です。あらゆるモチーフが、細かく区切られた色彩を構成要素として表現されているからでしょう。これまでの作品にはなかった輝きが随所に見受けられます。筆触分割法の効果でようやく、ピサロが願った「明るい輝き」を手に入れたことがわかります。

この作品は、第8回印象展に出品されました。ところが、画期的な画法で制作されていたにもかかわらず、ほとんど注目されませんでした。

■第8回印象派展

新理論を提唱するスーラとシニャックに、第8回印象派展に出品するよう呼び掛けたのは、カミーユ・ピサロでした。

カミーユ・ピサロは第1回から第8回まで、すべての印象派展に出品したただ一人の画家でした。人望も厚く、印象派展の開催には大きな力を持っていました。

1885年12月、ピサロの熱心な働きかけに応じてスーラは、印象派展の新たな展開についてピサロやモネと懇談しました。彼らは印象派展に自身の作品を出品できるかどうかを検討していたのです。長い議論の末、新しい点描主義の作品だけを一室に隔離して展示するという条件の下で、出品が認められました(※ 黒江光彦、前掲。p.88)。

古参のカミーユ・ピサロが尽力したからこそ、スーラ、シニャック、リュシアン・ピサロなどの若手画家が、第8回印象派展に出品することができたのです。点描主義を世に知らせるという点で、ピサロは若い世代の芸術活動に大きな役割を果たしたといっていいでしょう。

第8回印象派展は、一日450人ぐらいの観客が訪れたといわれています。印象派展最後となった展覧会ですが、観客動員数はこれまでの印象派展とあまり変わりませんでした。そして、スーラの作品がすぐさま巷の話題になったわけでもありませんでした。

当初は、批評家も点描派の画家に大した注意を払わなかったようです。実際は、彼らの作品をどう評価していいかわからなかったのかもしれません。

スーラはこの時、《グランド・ジャット島の日曜日の午後》(Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte)を出品しました。

(油彩、カンヴァス、207.5×308.1㎝、1884-86年、シカゴ美術館所蔵)

この作品はその大きさといい、実験的な画法といい、人々をおおいに驚愕させました。精緻に組み立てられたスーラの理論に基づく作品世界は、確かにこれまでの美術界にはないものでした。

興味深いのは、グランド・ジャット島に遊びに来ているというのに、描かれている人々は皆、静かで、動きが感じられないということでした。まるで生気が抜き取られているかのようです。描かれている人物や動物だけでなく、木々や空、川でさえも動きを止め、画面に固定されているように見えます。すべてが整然とした秩序の中に収められているのです。

冷静に、客観的に描かれているからでしょうか、観客は作品に感情移入することもできず、ひたすら見つめているだけです。純色のまま点の状態にして絵具を配置し、モチーフを形作り、画面構成しているからでしょうか。奇妙な魅力を放つ作品でした。

この作品が発表された時、批評家のフェリックス・フェネオン(Félix Fénéon, 1861-1944)は、諸理論を踏まえ、独自に考案した画法で描かれたスーラの作品について、科学的で革新的で、印象派には見られない体系性があると述べています。

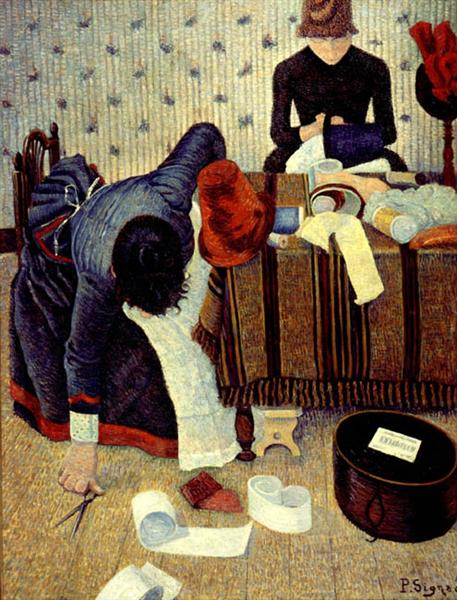

ちなみに、シニャックは《婦人帽子店》(The Milliners, 1886年)を出品しています。

(油彩、カンヴァス、116×89㎝、1885-1886年、チューリヒ・ビュールレ財団所蔵)

よく見ると、床や壁、そして、俯いてハサミを拾おうとしている女性の肩など、一部に筆触分割法が用いられていますが、それ以外の箇所はそうではありません。スーラの理論を推奨しながらも、シニャック自身はまだ点描法を会得していなかったようです。とはいえ、この作品が印象派の作品でないことは明らかでした。

彼らの作品はいずれも、印象派展に出品された作品としてはあまりにも異質でした。

しかも、スーラ、ピサロ、シニャックはそれぞれ、点描法、筆触分割、一部筆触分割といった具合に、スーラ理論の習熟度にも差異がありました。とはいえ、これだけの作品が一か所に展示されたのですから、インパクトがありました。

最後の部屋にまとめて展示されるようにしたのはピサロだったようですが、まとめて展示されることによって、観客に分割画法をアピールする絶好の機会となったのです。

画家や画商からは評判がよくなかった新しい画法でしたが、一部の評論家からは高く評価されていたようです。

たとえば、評論家のフェリックス・フェネオン(Félix Fénéon)はスーラの作品を見て感銘を受け、雑誌“L’ART MODERNE”(1886年9月19日号)上で激賞しています。

フェネオンはさらに、印象派の画家たちについて、彼らはすでに色彩分割を行っているが、恣意的に行っているだけなので、科学的で精密な体系化が必要だと指摘しています。(※ 永井隆則、「新印象主義」、『世界美術大全集』第23巻、1993年、小学館、pp.235-236)

そして、フェネオンはスーラ理論に基づいて制作した一連の画家たちを、「新印象派」と名付けました。「新印象派」とネーミングされたことによって、その後、点描主義が一躍、注目を浴びるようになりました。

■ピサロは若い世代に何をもたらしたのか。

第8回印象派展で画期的な働きをしたのが、カミーユ・ピサロでした。点描画法を実験的に試行していたスーラやシニャックを、美術界の表舞台に引っ張り出したのです。

当時、まだ点描法は人々から認知されていませんでした。それにもかかわらず、印象派画家として名を成していたカミーユ・ピサロは、彼らの作品を印象派展に出品させたばかりか、自身も点描主義を標榜し、実践しはじめました。その結果、彼は、画家仲間たちからも、世間からも理解されず、評判を落としてしまいました。

積極的に点描法を推進した結果、ピサロは関係者から反発され、ついには生計を脅かされる羽目に陥ってしまったのです。それまではピサロに好意的だった画商のデュラン・リュエルでさえ、点描画法で制作した彼の絵をごくわずかしか買いませんでした(『ピサロ』、前掲、p.61)。

点描画法に転向したピサロは、どんな言い訳も通用しないほど、大きなリスクを背負い込むことになりました。それでもピサロは屈することなく、次々と点描画法で作品を仕上げていきました。スーラの理論を周囲に推奨するだけではなく、自身も積極的に点描主義を実践していったのです。

ピサロは高齢でありながら、真摯に点描画法に取り組みました。その姿勢に刺激を受けたシニャックもまた、急速に点描画法で制作するようになりました(※ 黒江光彦、前掲。p.88)。

若い世代のグループに入り込んだピサロはこのようにして、率先して、点描画法で制作しながら、若い画家に影響を与え、新しい芸術運動を推進していったのです。

■ピサロにとっての点描法

それでは、ピサロは点描法によって何を得、何を失ったのでしょうか。

点描法という新しい絵画技法を世に押し出す上で、ピサロが大きな力となったことは確かです。ところが、その一方で、彼は画家や画商、世間から批判され、作品が売れなくなってしまうほどのリスクを被りました。

果たして、ピサロは点描画法を使うようになって、何を得たのでしょうか。はたまた、念願だった画風の改善はできたのでしょうか。

まずは彼が点描法を会得し、実作を重ね始めた時期の作品をご紹介しましょう。

●《耳の聞こえない女の家とエラニーの鐘楼》(La Maison de la sourde et le Clocher d’Éragny)、1886年制作

ピサロは1884年に、パリ郊外のエラニーに転居していました。タイトルから想像すると、そこの隣家に聴覚障碍の女性が住んでいたのでしょう。彼女が庭仕事をしている光景を描いた作品です。

(油彩、カンヴァス、65.09×80.96㎝、1886年、インディアナポリス美術館所蔵)

明るく輝かしい陽光が辺り一面に射し込み、のどかで平和な暮らしの一端が巧みに描かれています。これまでのピサロには見られなかった太陽の煌めきが画面に溢れています。点描法の成果といえるでしょう。

この作品を見ていると、ピサロが悩みぬいた自身の画風の欠点が克服されているように見えます。モネやルノワールのような派手な輝きはありませんが、落ち着いて、心に深く沁みこむ輝きがあり、見ていると、気持ちが豊かになっていくような気がします。

手前右に木陰を描き、ほとんどのモチーフを中景から遠景にかけての範囲内に配しています。モチーフの大小、曲線や直線の形状を踏まえて、レイアウトし、動きがあって、しかも安定した構図を組み立てています。これまで通り、ピサロらしい考え抜かれた構図で、素晴らしいと思います。

それに加え、この作品には色彩の深さ、調和、バランスなども秀逸です。自身の得意なところを踏まえ、点描画法の特性を活かして素晴らしい作品に仕上がっていると思います。

さらに、第8回印象派展に出品した後、1888年に描き直した作品があります。《窓からの眺め》というタイトルです。

この作品は実際は1886年に描かれたのですが、ピサロは描き直した上で、制作年を1888年に変更したと言われる作品です(※ 『ピサロ』、前掲、p.60)。

●カミーユ・ピサロ制作、《La vue de ma fenêtre》(1888年)

《窓からの眺め》(La vue de ma fenêtre)というタイトルの作品です。

(油彩、カンヴァス、65×80㎝、1888年、オックスフォード、アシュモレアン博物館所蔵)

当時、カミーユ・ピサロが住んでいた家の窓から外を眺めた風景画です。庭を見下ろすと、女性が働いており、屋外に視線を移すと、バザンクール村へと続く草原が広がっています。牧歌的な農村の日常生活が、抑えた筆致で捉えられています。

先ほどの作品よりもさらにスーラの理論の忠実に描かれています。

点描画法のせいでしょうか、画面からは生き生きとした躍動感は感じられません。生気が抜き取られたかのようです。安定感のある構図の下、ひたすら静寂で平穏、平和な世界が表現されていました。

ピサロはその後も点描法で描き続けました。

点描派を標榜しながらも、ピサロにはまだ迷いがあったのかもしれません。同時期に描かれた作品には、もう少しラフに、スーラ理論から逸脱して描かれたものがあります。

《エラニーでのリンゴの収穫》です。

●カミーユ・ピサロ、《エラニーでのリンゴの収穫》(La récolte des pommes à Éragny)1888年制作

《エラニーでのリンゴの収穫》(La récolte des pommes à Éragny)は、ピサロの点描画作品の中で、代表的なものだといわれています。

(油彩、カンヴァス、60.9×73.9㎝、1888年、Dallas Museum of Art所蔵)

一見、いかにもスーラ理論に充実な点描法で描いた作品に見えます。ところが、よく見ると、畑の部分は点、木の幹は短い線、男性のシャツは小さな十字形で描かれています。スーラやシニャックが点しか使わなかったのに対し、ピサロは自己流の点描法で描いていたのです。

この作品のためにピサロは多くのデッサン、方眼紙を使ったグアッシュ画、油彩による下絵など、入念に準備したといわれています(※ 『ピサロ』、前掲、p.56)。

興味深いことに、ピサロはこの時期、画商デュラン・リュエルに次のような手紙を書き送っています。

「油彩画やグアッシュ画を制作するのに、3~4倍の時間がかかっている。困っているよ」(※ 『ピサロ』、前掲。p.60)

ピサロはスーラの理論に惚れ込み、その技法を完璧に会得していました。ところが、忠実に実践しようとすれば、限りなく時間がかかってしまうことがわかってきました。終にピサロは、4年間、熱中した点描画法を投げ出してしまったのです。

その理由として、ピサロは次のように述べています。

「束の間の感覚に従うことが出来ない、生命感や動きを与えることができない、自然の変化に富んだ効果に従うことが出来ない、自分のデッサンに個性を与えることができない、等々から私は断念せざるをえなかった」(※ 『ピサロ』、前掲、p.64)

こうしてピサロは点描法から離れることになりましたが、その後も新印象派の画家たちとは親密な関係を続けました。1891年3月29日にスーラが突然、亡くなった時、「これは芸術にとって大きな損失だ」といい、激しい衝撃を受けていました(※ 『ピサロ』、前掲、p.65)。

点描法を放棄しても、理論を組み立てたスーラは高く評価していたのです。

1891年4月1日、ピサロは息子のリュシアンに向けて、次のような手紙を書いています。

「昨日、スーラの葬儀に行ってきた。シニャックがこの大きな不幸に打ちのめされていた。おまえのいうことは正しいと思う。点描主義はもう終わりだ」(※ 『ピサロ』、前掲、p.128)

そして、シニャックに対しては何度も点描技法をやめるよう忠告しています。

1894年1月27日にシニャックに宛てた手紙の写しを息子のリュシアンにも送っていますが、それを見ると、次のような文面でした。

「手法そのものが良くないのだと思います。この手法は役に立つどころか、硬直化と冷たさをもたらします」(※ 前掲、p.129)

手法とは点描技法のことです。ですから、点描技法は硬直化と冷たさをもたらすとわざわざ手紙でシニャックに警告しているのです。いったんはのめり込んでみたものの、離れてみると、ことさらにその欠点が目につくのでしょう。とはいえ、ピサロが感じていることは私も同感です。

スーラの《グランド・ジャット島の日曜日の午後》を見てもわかるように、点描法を厳密に使うと、モチーフを硬直化させ、画面からモチーフの動きや体温を失わせてしまうのです。だからこその魅力もあるのですが、どのような画題にも適用できるものではないということをピサロはいいたかったのかもしれません。

■新印象派の画家たちとピサロ

息子のリュシアン・ピサロとリュス、ゴーソンらは、ラニー・シュル・マルヌで点描主義運動を展開するとともに、Salons des Artiste Indépendantsに参加し、結束を固めていました(※ “Maximilien Luce et Léo Gausson”, Silvana, 2019, p.19.)。

カミーユ・ピサロもまたラニーの小さな町でリュスやゴーソン、カヴァッロペドゥッツィらとの交流を楽しみ、庇護者としての役割を果たしていました(※ 前掲)。点描画法と出会うきっかけとなったラニー派との関係も深めていたのです。

ピサロは新印象派の画家の中でもとくに、自分と同じようにアナーキズムの思想をもっていたリュスやゴードンらと好んで親交を結んでいました(※ 『ピサロ』、前掲、、p.57)。

リュスについてピサロは、1895年4月11日、息子リュシアンに次のような手紙を向けて送っています。

「リュスは運が悪い。ふたつの海の間を漂っている。(略)彼の強さ、厳しさ、少し粗野な面をつくっていたものは消えてしまった。残念だ」(※ 『ピサロ』、前掲、p.129)

突如、スーラが亡くなり、拠り所を失ってしまったリュスを、ピサロは心配していたのでしょうか。あるいは、自分は点描法から抜け出したのに、リュスがまだ点描法で書き続けていたことを、年長の画家として危惧していたのでしょうか。

リュスはスーラが亡くなった後もしばらく、点描法で描き続けています。19世紀末の科学主義の時代、点に還元してモチーフを形作って画面を構成する点描法は時代の動きに敏感な画家には馴染みがよかったのかもしれません。

点描主義、点描法に惹かれた画家たちにはどういう特性があったのでしょうか、ふと、気になってきました。(2022/4/30 香取淳子)