■上杜会メンバーの留学

逸材揃いと評された上杜会メンバーの中で、最も早く留学したのが、岡田謙三氏と高野三三男氏でした。彼らは東京美術学校を中退して、フランスに渡りました。それに刺激を受けた荻須高徳氏と山口長男氏は卒業後、上杜会第1回展を終えた後、早々にフランスに旅立っていきました。

その荻須たちを横浜港で見送った小堀四郎氏、そして、神戸港で見送った小磯良平氏もまた、フランス留学を目指しました。こうして次々とメンバーがフランスに向かった結果、1929年には上杜会巴里支部を結成できるほどになっていました。同年12月8日には東京美術学校の和田季雄氏を招き、上杜会巴里支部会を開催しています。

その和田季雄氏の著作を引用して、山田美佐子・荻須記念美術館館長は、上杜会メンバーのパリでの活躍ぶりを次のように記しています。

「和田によると、1929(昭和4)年にサロン・ドートンヌに入選した美校出身者は、知っている限りで9名、そのうち3名が小磯、中西、荻須だという。荻須は1928年の初入選に続き2回目の入選であった」(※図録『わが青春の上杜会』p.50、2020年10月)

渡仏して間もない小磯良平氏、中西利雄氏、荻須高徳氏が、サロン・ドートンヌに入選するという快挙を果たしていたのです。

当時、彼ら以外に、高野三三男氏、荻野暎彦氏、山口長男氏、小堀四郎氏、藤岡一氏、竹中郁氏などが渡仏し、油彩画を極めようとしていました。そして、イギリスに留学した橋口康雄氏は、次第に版画への関心を強め、エッチングやリトグラフ、木版画を学ぶようになったそうです。

「わが青春の上杜会」展の会場(Ⅰ-1)のコーナーでは、そのような上杜会メンバーの留学時代の作品が種々、展示されていました。どの画面からもいかにも留学生らしい、未熟ながらも、意気揚々とした勢いが感じられます。若いエネルギーが滲み出た諸作品でした。

そんな中で、場違いな印象の残る作品が一つ、展示されていました。

■展示品の中でただ一つの模写作品

視界に入った途端、意表を突かれる思いがしたのは、周囲の作品と比べてひときわ大きく、写実的に描かれた裸婦像でした。画題といい、古典的な画法といい、そのコーナーでは明らかに異質でした。

(油彩、カンヴァス、140.0×141.5㎝、1930年、豊田市美術館)

近づいて表示プレートを見ると、小堀四郎(1902-1998)氏の作品でした。タイトルは「レンブラント作《ベッサベ・オー・バン》の模写」と書かれています。

このタイトルを見た途端、腑に落ちました。

実は、この作品を見た瞬間、私はなんともいいようのない違和感を覚え、それはすぐには去らなかったのです。

留学生が描いた作品には、どこかしら、新鮮な驚きと西洋文化に対峙しようとする気迫が感じられます。20世紀のパリの街角や女性、風景などを画題にしたものが多く、目にした光景をなんとか作品化しようとする努力の痕跡が画面の随所に見受けられました。

ところが、小堀氏の作品の場合、完成度はとても高いのですが、画面からはその種の生々しさが感じられませんでした。それで私はいいようのない違和感を覚えてしまったのですが、タイトルを見て、その理由がわかりました。

小堀氏が描いていたのは、17世紀の画家レンブラントの作品の模写だったのです。完成度が高いのは当然でした。しかも、画題は旧約聖書から想を得たものでしたから、画面から、日本の留学生ならではの生々しい心情が伝わってこないのも当然でした。

会場をざっと見渡したところ、模写作品が展示されているのは、小堀氏だけでした。

見ているうちに、私の関心は次第に画家としての小堀氏に映っていきました。まず、気になったのが、留学生時代の作品として、なぜ、小堀氏だけが模写作品の展示だったのか、さらには、なぜ、同時代ではなく、17世紀の画家レンブラントの模写作品だったのかということでした。

■なぜ、留学時代の代表作が模写作品なのか。

小堀氏もまた、他の上杜会メンバーと同様、異国の地フランスから得た刺激を基に、スケッチあるいは水彩画、油彩画としてさまざまな作品を残していたはずです。それなのに、なぜ、オリジナル作品ではなく、レンブラントの模写作品が展示されていたのか、私には不思議でなりませんでした。

何か手がかりはないかと思い、図録を開いてみると、小堀氏について、次のような説明がありました。

「パリ留学の5年間で小堀が最も時間をかけて取り組んだのは、古典名画の模写だった。1年のうち光線の明るい約4カ月に限って模写を行い、ルーヴル美術館には入館証を1928年から4年間更新し通い続けた。ルーヴルの数多くある名作の中から彼自身が感銘を受けたレンブラントやコロー、ドーミエの作品4点に絞って模写に取りかかり、最大の作品が本作である」(※ 図録『わが青春の上杜会』p.159、2020年10月)

留学した小堀氏が最大の精力を傾けて取り組んだのが、ルーヴル美術館で展示されている古典名画の模写であり、そのうちの大作が、「レンブラント作《ベッサベ・オー・バン》の模写」だったというのです。だとすれば、これを代表作として挙げるのは当然といえるでしょう。

さらに、図録の説明から、次のようなことがわかりました。

「2年越しで8カ月かけたその完成度の高さに、顔見知りになった守衛には「まさか本物をもちだすんじゃあるまいね」と冗談めかして言われたという」(※ 前掲)

小堀氏にとって、どれほど嬉しい誉め言葉だったでしょうか。この一件で、完成度の高い作品だったことが傍証されたといえます。小堀氏の地道な努力に比例して、この模写は完成度の高い作品に仕上がっていたのです。

また、次のような説明もありました。

「模写には技術の習得だけではなく、当時は日本人のほとんどが欧州の名画を観ることがかなわないことから、本物の素晴らしさをあまさず持ち帰るという目的も兼ねていた」(※ 前掲)

小堀氏には、古典名画を模写することによって、西洋画の技術を習得するだけではなく、それを日本に持ち帰って、西洋画の素晴らしさを多くの人に味わってもらいたいという思いがあったようです。

この時代に長期間、留学する機会を得た者ならではの使命感からなのでしょうか。西洋画を志しながらも留学できなかった人々への思いに、小堀氏の人となりの一端をうかがい知ることができます。

小堀氏がこの作品の模写に心血注いだこと、完成度が高く仕上がったこと、小堀氏の留学目的にも適っていたこと、等々がわかってきました。これでようやく、この作品が小堀氏の留学時代の代表作とみなされた理由を理解することができました。

さて、小堀氏は東京美術学校を卒業した翌年の1928年に渡欧し、1933年に帰国しています。帰国後早々、恩師藤島武二氏の奨めで、東京上野の松坂屋と名古屋の松坂屋での滞欧作品展を開催しました。展示作品183点の内のひとつがこの作品でした。

当時、小堀氏の模写作品を見た熊岡美彦氏は、「コンクリートの基礎を置いて悠々と大作業の準備をして居る様な安固さが見えてたのもしい研究のあとである。古典を深く味わい、相当の渋さを出している」(※「小堀四郎滞欧作品感想」、『美術9-1』1934年1月号):図録『小堀四郎展』p.28より)と感想を述べています。

原寸大で西欧の古典名画を模写することによって小堀氏が得た、作品の構造的把握や制作過程での堅牢さなどを、熊岡氏は評価しているのです。この時期、日本人留学生が油彩画を体得するには、現地で古典名画を模写することが有効な方法だったのかもしれません。

それでは、「レンブラント作《ベッサベ・オー・バン》の模写」について見ていくことにしましょう。

■《ベッサべ・オー・バン》とは?

小堀四郎氏の作品タイトル「ベッサベ・オー・バン」という日本語表記から、原題はフランス語の「Bethsabée au bain」(浴室のバトシェバ)なのでしょう。

調べてみると、この作品のタイトルは、「Bathsheba at her bath」あるいは、「Bathsheba with King David’s letter」と英語表記されていることが多いのですが、小堀氏が模写したルーヴル美術館では、「Bethsabée au bain」とフランス語表記になっていたのだと思います。

もちろん、タイトルが「Bathsheba at her bath」であれ、「Bathsheba with King David’s letter」であれ、描かれている内容に変わりはありません。この作品の画題は旧約聖書の有名な一節から引いたもので、『ダビデ王とバトシェバ』(Roberta K. Dorr著、有馬七郎訳、国書刊行会、1993年4月)として書籍化されています。この本の副題を見ると、なんと「歴史を変えた愛」でした。

実は、浴室のバトシェバについては何人もの画家が取り上げ、さまざまに描いてきました。

こちら → https://en.wikipedia.org/wiki/Bathsheba_at_Her_Bath_(Rembrandt)

旧約聖書のこの逸話は画題として訴求力があり、レンブラント以前にもいくつも作品化されていたのです。ルネサンス期の画家が好んで描いた画題でした。

数ある作品の中で、レンブラントの「Bathsheba at her bath」は秀逸だと評されることが多かったようです。

(油彩、カンヴァス、142×142㎝、1654年、ルーヴル美術館)

それは、レンブラントがこれまでの作品には見られない、豊かな色彩表現と力強い筆さばきによって、エロティックな情感を描いていたからだといわれています。イギリス人美術史家のケネス・クラーク(1903-1983)など、この作品はレンブラントのヌード作品の中でも特筆に値する秀作だといっているぐらいです。

小堀氏が模写したのは、定評のあるレンブラントの古典名画だったのです。

調べていると、レンブラントはこれ以外にも、「浴室のバトシェバ」という作品を描いていることがわかりました。1643年に制作された作品で、タイトルは「The toilet of Basheba」です。

(油彩、木板、57.2×76.2㎝、メトロポリタン美術館)

この作品のバトシェバはリラックスした表情で、侍女の一人に足を洗ってもらい、もう一人の侍女に髪を梳いてもらっています。片手で白い布を抑えて身体を支え、もう一つの手で片方の乳房を抑えています。その表情は明るく輝き、嬉しそうにすら見えます。

この画面にダヴィデ王からの手紙はなく、バトシェバの表情に不安のかけらもありません。これはおそらく、ダヴィデ王がはじめて見かけたときのバトシェバの姿なのでしょう。視線をまっすぐ観客に向け、微笑んでいる姿はまるで誘いかけているようにも見えます。

このとき、バトシェバはウリアという兵士の妻でした。バトシェバに横恋慕したダヴィデ王はウリアを危険な戦地に送って戦死させたうえで、バトシェバを妻にしてしまいました。やがて、二人の間に息子が生まれますが、あまりにも非道なふるまいに怒った神はダヴィデ王のところに預言者ナタンを遣わします。ナタンは富者と貧者の譬え話をし、ダヴィデ王に自分が犯した罪を諭します。

オランダの画家アールト・デ・ヘルダーが、そのシーンを描いています。

(油彩、カンヴァス、99.0×125.5㎝、1683年 東京富士美術館)

「ダヴィデ王を諫めるナタン」というタイトルです。

杖を手にしているのが預言者ナタンで、質素な身なりながらも威厳に満ちた表情でなにやら語り掛けています。一方、王冠を戴いたダヴィデ王は手に王笏を持ち、豪華な衣装に身を包んでいますが、その表情には不安と困惑が読み取れます。

ダヴィデ王の威厳を象徴するように、王冠や王笏、衣装の豪華さが丁寧に描き込まれています。それに反し、ナタンの帽子や服装は見るからに質素です。両者の衣装の対比に、表情の対比を絡ませ、権力よりも道徳の方が尊いというメッセージを的確に表現しています。

レンブラントが「Bathsheba at her bath」を描いたのが1654年、その11年前に「浴室のバトシェバ」が描かれています。ですから、小堀氏が模写した作品は、浴室のバトシェバを見染めたダヴィデ王が手紙を差し出すというアクションを起こしたときのものとなります。そして、それから29年後にレンブラントの最後の弟子によって描かれたのが、「ダヴィデ王を諫めるナタン」でした。

一連の作品は旧約聖書の逸話を画題にして展開されていたのです。

「ダヴィデ王を諫めるナタン」を描いたアールト・デ・ヘルダー(1645-1727)は、レンブラント(1606-1669)の最後の弟子のうちの一人でした。レンブラントに忠実で、18世紀に至るまでレンブラントのスタイルを継承したただ一人のオランダ人画家だとされています。

小堀氏が真剣に模写したこのレンブラントの作品は、西洋文化に深く根付いた物語を画題に制作されていただけではなく、技術的にも西欧で高く評価されていたのです。

それでは、小堀氏の模写作品とレンブラントの原作とを比較してみることにしましょう。

■《ベッサベ・オー・バン》の模写作品と原作

この作品はすでにご紹介しましたが、原作と比較するため、再掲してみました。

(油彩、カンヴァス、142.0×141.5㎝、1930年、豊田市美術館)

改めて見ると、この模写作品は全般に色調が暗く、メインモチーフのバトシェバの裸身以外はまるで存在していないかのようです。よく見ると、足元でかしづき、爪先を手入れしている侍女が描かれているのですが、その姿が判然としません。あまりにも暗い色調で描かれているので識別できないのです。

それでは、どれほど暗く描かれているのか、比較のために、レンブラントの原作も再掲しておきましょう。

(油彩、カンヴァス、142×142㎝、1654年、ルーヴル美術館所蔵)

原題は“Bathsheba at Her Bath”(浴室のバトシェバ)です。浴室のバトシェバを垣間見たダヴィデ王がその美しい姿に魅了され、横恋慕した結果、大きな罪を犯してしまうことになる重要なシーンです。

バトシェバは手紙を持ち、途方に暮れ、うなだれたように横顔を見せています。その表情は、ダヴィデ王からの求愛の手紙に戸惑っているようにも見えます。乳白色の裸身は輝くように美しく、足の爪先を洗う侍女の首筋にはわずかに光が射しこんでします。

全般に暗い背景の中で、侍女の顔立ちや手はくっきりと分かるように描かれており、ひそやかながら存在感を示しています。

画面は、夫を犠牲にして権力の座につくことになる重要なシーンです。

それだけに、微妙な情感のニュアンスを伝える表現が必要になりますが、レンブラントは、物思いに沈むバトシェバの頬にほんのりと紅色を射すことによって、うっとりとした表情に見えるようにしています。

ダヴィデ王からの求愛に戸惑う反面、喜ぶ心情をも示しているのです。バトシェバのアンビバレントな感情が見事に表現できているといえるでしょう。

画面の上半分は暗い色調で覆われ、バトシェバの乳白色の肌の美しさが強調されています。その一方、目立たないながらも、跪く侍女の横顔を暗い中でもわかるように描くことによって、コントラストを明瞭にしています。おかげで、バトシェバの美しさが権力を引き寄せていることを暗示することができています。

画面の色構成、モチーフの構図によって、その背後にある物語を想起させ、それに説得力を持たせているのです。

原作の大きさは142×142㎝で、小堀氏の模写作品は142.0×141.5㎝ですから、ほとんど差がありません。原寸通りに描かれていることがわかります。

原作と模写作品を見比べてみると、ルーヴル美術館の守衛が言った通り、本物と見まがうほど、形状は酷似して描かれています。筆致も遜色ありません。ただ、小堀氏の模写は全体に暗褐色の色調で描かれているので、バトシェバの肌の美しさが表現しきれていませんでした。また、暗すぎて侍女の姿が目立たず、この画面の中で、権力を引き寄せる美の力を暗示しきれていないように思えました。

それでは、小堀氏の模写作品に見られた暗い色調は、いったい何に由来するのでしょうか。

「小堀四郎展」(2002年)の図録を開き、留学時代の作品を見てみました。風景作品にそのような傾向は見られませんでしたし、人物画もとくにそのような印象は受けませんでした。

図録にはドーミエの模写作品が2点掲載されていました。この時期の小堀氏のオリジナルの作品と見比べてみると、レンブラントよりも、どちらかといえば、ドーミエの影響が強いような気がしました。やや荒削りな筆触にドーミエの模写の痕跡が示されているように思ったのです。

ドーミエの模写作品を見てみることにしましょう。

■ドーミエ作「クリスパンとスカパン」の模写と原作

ルーヴル美術館に展示されていた作品の中で、小堀氏が感銘を受けたといわれるのが、レンブラント、コロー、ドーミエでした。そのドーミエに、モリエールの喜劇「スカパンの悪だくみ」から着想して描いた作品があります。

(油彩、カンヴァス、60.5×84㎝、1864年頃、オルセー美術館)

「クリスパンとスカパン」というタイトルの作品です。小堀氏が模写した当時、この作品はルーヴル美術館に展示されていました。画面中央に、二人の男が顔を寄せ合い、悪だくみの相談をしているシーンが描かれています。腕組みをして耳を貸す男のいかにもずる賢そうな表情が印象的です。

これを模写した小堀氏の作品があります。

(油彩、カンヴァス、60.3×82.2㎝、1932年、豊田市美術館)

原作とほぼ同じ大きさのカンヴァスに描かれています。できるだけ原作に忠実に制作しようとしていたのでしょう。ところが、この二つの作品を見比べると、一目瞭然でわかるのが、色調の違いです。

小堀氏の模写作品は全体に暗い色調で描かれています。そんな色調の中、腕組みをした男の顔の額や白目の部分、頬の一部、顎、そして、耳打ちしている男の手と袖口など、部分的にハイライトが置かれています。

その結果、観客の視線は半ば必然的に、腕組みをした男の表情に印象づけられます。強引といっていいほどの視線誘導によって、密談の光景に強くスポットライトを当て、この絵の物語性を高めているように見えます。

なんといっても背景とのコントラストが強く、ハイライトの置き方が劇的です。それだけに、観客の視線は腕組みをしている男に奪われてしまい、耳打ちをしている男の存在感が希薄になっています。

一方、原作の方は比較的明るい色調で描かれており、明暗が生み出すドラマティックな物語性に力点は置かれていないように思えます。むしろ、腕組みをする男の顔の表情と耳打ちをする男の横顔と手の所作を丁寧に描くことによって、男二人の密談の様子をくっきりと浮かび上がらせています。

腕組みをした男の眼付、耳打ちをする男の小指を立てた手などの細部が丁寧に描かれています。そのせいか、男たちが悪だくみする様子が強調して表現されており、その光景がコミカルに伝わってきます。ハイライトを使ったドラマティック構成に依存することなく、顔面の表情や手の所作から庶民の生きざまを巧みに表現しているのです。

こうして原作と比較してみると、あらためて、なぜ、小堀氏の模写作品は画面が暗いのか、気になってきました。

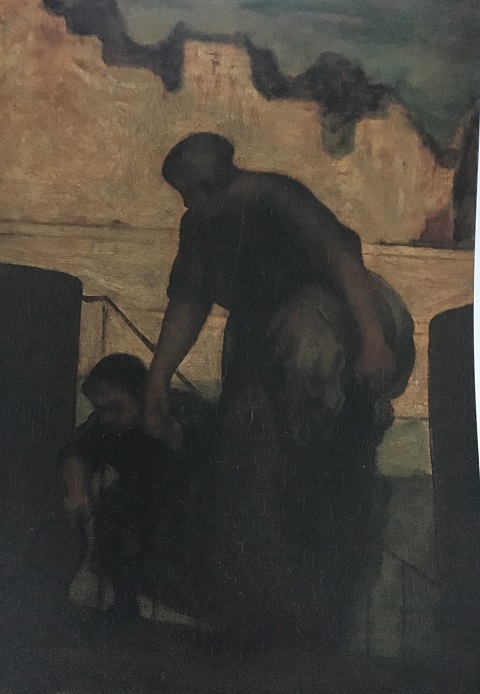

■ドーミエ作《洗濯女》の模写と原作

そこで、もう一つのドーミエの模写作品「洗濯女」を図録で見てみました。

(油彩、カンヴァス、51.3×35.2㎝、1929年、豊田市美術館)

こちらも画面が暗褐色で、目を凝らさなければ、人物を識別しにくい状況です。子どもの手を引く女性が描かれており、観客の感情を刺激するシーンであるにもかかわらず、暗いので、それが伝わりにくいのです。

一方、原作は背景が明るいせいか、女性と子供が階段を上ってくる様子がはっきりとわかります。この作品も小堀氏が模写した当時はルーヴル美術館に展示されていました。

女性は子どもの手を引き、袋からはみ出しそうになっているほど大量の洗濯物を抱えています。その姿からは疲労と日々の苦労を感じ取ることができます。

この作品の画題自体は訴求力が強いはずです。ところが、全体の色調が暗いので、十分に観客を引き付けることができていないように思えました。原作に比べ、模写作品が粗削りな表現に見えてしまうのもおそらく、この色調のせいでしょう。

■小堀氏の模写作品を覆う暗褐色の色調

ドーミエのこの二作品はいずれもドラマティックな訴求力を持ちうる画題でした。奸計であれ、悲哀であれ、生きている過程で庶民ならいつかは出会う場面が取り上げられ、作品化されていました。

それだけに微妙な感情のニュアンスが画面上で表現されていなければなりません。それには、観客がモチーフをある程度、識別できるよう、要点を押さえたきめ細かな表現が必要になります。ドーミエの模写作品を図録で見ているうちに、暗い色調の下ではそれは難しいのだという気がしてきました。

ところが、どういうわけか、図録で見ることができたドーミエの模写作品はどれも同じ傾向の暗い色調で覆われていました。そして、先ほども言いましたが、レンブラントの模写作品にもこれと同じ傾向が見受けられました。

レンブラントの原作と小堀氏の模写作品を見比べてみると、本物かと見まがうほどによく似ています。時間をかけただけあって、形状も構図もタッチも何もかも丁寧に模写されていました。

ところが、小堀氏の方はバトシェバの肌色がやや褐色気味に描かれているせいか、頬のほんのりとした赤味を識別できず、バトシェバの戸惑いながらも喜ぶといったアンビバレントな心情が伝わってきませんでした。

そして、何より、肌が全般に暗褐色気味に描かれているので、乳白色の肌ならではの官能性が弱められているように思えました。また、全般に暗い色調のせいか、侍女の表情や手がわかりにくく、背後の布の描き方なども少し雑に見えました。

ルーヴル美術館に通いつめ、刻苦精励、模写に励んだ小堀氏です。敢えて暗褐色の色調にしたというよりは、何らかの外部要因が影響した可能性が考えられます。ひょっとしたら、小堀氏が模写していた当時、ルーヴル美術館では描写に必要な光量が不足していたのかもしれません。

何かヒントはないかと思い、改めて図録を見ると、小堀氏は模写に際し、「1年のうち光線の明るい約4カ月に限って模写を行い」(※ 図録『わが青春の上杜会』p.159、2020年10月)と書かれていました。

上記の記述から、当時、館内で模写するには明らかに光量不足だったことがわかります。小堀氏自身、光量の少なさが作品に及ぼす悪影響を警戒し、模写する時期を制限していたのです。ですから、模写作品すべてに共通する暗褐色の色調はひとえに、小堀氏が模写した当時のルーヴル美術館の光量不足のせいだと思いました。

■小堀氏の人となりと古典名画の模写

それにしても小堀氏はなぜ古典名画の模写から西洋画の画法を学ぼうとしたのでしょうか。

図録をめくっていると、興味深い記述を目にしました。

「できる限り忠実に模写をした。なかでも《イタリアの女》は先生がご覧になっても出来が良かったらしく、「模写は勉強になるでしょう。形や色だけでなく、雰囲気が出せたらもっと良くなる」とほめて下さった。また、「模写した絵には必ずキャンパル裏に、誰々の模写と銘記するように」と教えてくださった。出典を明らかにする、作者のオリジナルを大切にすることは、絵画のみならず、私たちの医学、生物学の研究分野でも共通した大事なことである」(高山昭三「小堀四郎先生と私」『小堀四郎展』2002年、p.126)

元国立がんセンター研究所長の高山昭三氏は、小堀四郎氏から油彩画の手ほどきを受けていました。デッサンを習得し、油彩画に進んだ段階で、小堀氏の作品の模写をしていた時期があったそうです。上記の引用は、その際のエピソードですが、模写は勉強になるという考えは変わっていなかったようです。

高山氏はさらに、小堀氏の恩師藤島武二氏への思いを次のように記していました。

「先生は藤島武二先生を心から敬愛され、「「芸術は人なり、人間が出来なければ、芸術は生まれない」という教えを忠実に守り、毎日を精進された。更に、「般若心経を読め、碧巌録を読め」と薦めてくださった」(前掲)

小堀四郎氏は東京美術学校では藤島武二教室の所属でした。人生のさまざまな局面で藤島武二氏に助言を求め、その教えを守っています。たとえば、1935年帝国美術院改組に伴い画壇に混乱が生じた際、「君が真に芸術の道を志すなら、でき得ればどこにも関係するな」といわれ、小堀は以後、官展を離れ、画壇を離れ、新作発表の場を上杜会展だけに絞っていったようです。

律義な性格はすでにフランス留学時にも見られました。

「ツゥールの朝」(油彩、カンヴァス、50.0×60.8㎝、1928年)というタイトルの作品に添えられた文章です。そこに、当時の小堀氏の心境が次のように書かれていました(※ 図録『小堀四郎展』、p.23、2002年)。

「僕は、極端な程、人に迷惑をかける事が嫌ひな性であるので到着怱々、言葉が自由でない僕が、先輩や友人達の貴重な勉強時間を妨げることを恐れて巴里に着くや、ルーブル美術館だけ案内して貰ったのみで親切な荻須君とも別れツゥールと云ふ田舎へ先づ語学を勉強するために約半年も引込んでしまったのであった」(※ 小堀四郎「荻須君と僕」『中央美術』40、1936年12月号)

小堀氏はパリに着くと、ルーヴル美術館の場所だけ教えてもらうと、早々に、パリから列車で1時間ほど離れたツゥールに引き込み、約半年間、フランス語を学んでいたといいます。同朋に迷惑をかけないようにするためでした。

ツゥールは訛りのない綺麗なフランス語を話す土地として知られていたようですし、歴史的建造物もあったようですから、別段、悪い選択だとはいえません。ただ、このエピソードからは、小堀四郎氏の人となりがひしひしと伝わってきます。

フランス語に自信がなく、他人に迷惑をかけたくないという気持ちが強いからこそ、古典名画の模写を通して西洋画の骨法を学ぼうとしたのかもしれません。他人に迷惑をかけたくないという気持ちは、独立自尊の精神の現れともいえますが、その一方で、小堀氏の絵画修行に、折々に影響を及ぼしていたのです。

「わが青春の上杜会」展で、小堀氏の作品はここで取り上げたレンブラントの模写以外に、「冬の花束」(油彩、カンヴァス、60.8×50.2㎝、1946年)と「滝・動中静(命の振源)」(油彩、カンヴァス、194.0×112.2㎝、1991年)でした。

律義な人となりの小堀氏が世俗を離れ、地道に制作活動をつづけた結果、後年になるにつれ、精神性の高い作品を発表するようになっています。世間に媚びず、自然と人を見つめ、生きてきたことの成果といえるでしょう。「芸術は人なり」という言葉が深く身に沁みます。(2021/1/31 香取淳子)