百武兼行がなぜ、西洋画をきわめることができたのか、今回は、生い立ち、生育環境を振り返ることによって、その謎に迫ってみたいと思います。

■皿山代官の子として成長

百武兼行は天保13年(1842)6月7日、佐賀藩士百武兼貞と母ミカとの次男として、佐賀市片田江で生まれました。現在、片田江七小路の辺り一帯は、江戸時代、佐賀城下の武家屋敷の地として中級武士が居住していたそうです(※ 「佐賀市歴史探訪39」)。

兄が早世したため、兼行は次男でしたが長男として、養育されています。幼名を安太郎といい、やがて、兼行を名乗るようになりました。これは、父兼貞跡を襲族することを許可する書状で確認することができます。明治7年(1874)10月31日付の佐賀県から送付された書状です(※ 三輪英夫編『近代の美術 53 百武兼行』、至文堂、1979年、p.18.)。

三輪英夫は、このような兼行の生い立ちを記した上で、「青年期の安太郎の環境を知る上で、父兼貞の動向も看過できない」と述べています。おそらく、兼行に大きな影響を与えていたと思っていたのでしょう。

兼貞は長崎で務めたことがあり、鍋島藩京都留守居に抜擢されたこともありました。外交的で才気ある人物だったようです。

慶応3年(1867)には、有田皿山代官に任命されています。有田皿山代官といえば、佐賀藩の経済を支える機関のトップです。その要職に兼貞は46歳の時に就任しているのです。兼貞は、有能で、機敏に判断することができ、社会の激変期にはなくてはならない存在だと思われていたのでしょう。

さて、有田皿山代官とは聞きなれない言葉です。『人々が創った有田の歴史』によると、次のように説明されています。

皿山というのは、焼物をつくる所という意味で、白川にあった皿山代官所では佐賀本藩から赴任した侍が租税の徴収や陶磁器生産関係の他に犯罪人の取締りや逮捕などの仕事を行った。初代皿山代官の山本神右衛門から最後の百武兼貞までの224年間に現在確認できているのは42人の代官である(※ http://www.marugotoarita.jp/kanko/aritahego/history1.html)。

この説明に照らし合わせると、百武の父、兼貞は最後の皿山代官であり、有田の陶磁器生産から上がる租税の徴収や生産の管理、犯罪人の取り締まりなどを行っていたことがわかります。

陶磁器生産は佐賀藩を支える経済基盤の一つでした。ところが、兼貞が就任した頃は、世界的な激動の余波を受けて、生産体制に大きな変革が迫られている時期でした。

当時、アヘン戦争の影響で、中国国内は混乱していました。景徳鎮での生産量が減り、中国からのヨーロッパ向け輸出は激減していました。その結果、東インド会社は日本との貿易にシフトし始めていたのです。

東インド会社は長年、アジアからヨーロッパに向けての輸出製品として、絹織物、茶、胡椒、綿花、陶磁器などを扱っていました。ところが、中国の政治的混乱を機に、ヨーロッパ向け輸出陶磁器として、有田焼が着目されるようになっていたのです。

元々、華やかな絵付けが特徴の有田焼は、ヨーロッパの王侯貴族に好まれ、宮廷の装飾としても使われていました。さらに、19世紀後半になると、産業革命を経て勃興していたブルジョア階級の間で、アフタヌーン・ティーを楽しむ生活文化が広がっていました。室内装飾のための調度品であれ、華やかな絵柄のティーセットであれ、高品質の有田焼への需要が高まっていたのです。

■ヨーロッパの王侯貴族に好まれた有田焼

果たして有田焼がどのようなものなのか、一例として、香蘭社が制作したティーセットをご紹介しましょう。

こちら → https://japanesecrafts.com/blogs/news/arita

上記HPの記事の中のティーセットをご覧ください。

まず、カップの外側とソーサーが濃い藍色、カップの内側に描かれた花は淡い藍色、カップの取っ手と縁、そして、ソーサーの縁は金色で色構成されているのが印象的です。藍色を基調に、金色をアクセントにした外側に対峙するように、内側には白地に淡い藍色の花を浮かび上がらせているのです。色数を抑え、高貴さを醸し出しているところに、センスの良さが感じられます。

さらに、カップ上部の縁のデザイン、取っ手のデザイン、カップ底部の杯のようなデザインが優雅で目を引きます。色彩といい、デザインといい、洗練された優美さが感じられます。

これが、「香蘭社スタイル」といわれる色とデザインなのだそうです。香蘭社は、今からおよそ300年前に、初代深川栄左衛門が有田で磁器製造を始めた事業を継承し、現在に至っています。

これはほんの一例ですが、有田焼は、このような華やかな絵付けが特徴です。そのせいか、実用品としてよりも美術品としての価値が高く、現在でも古いものが、世界中の博物館や宮殿などに数多く残されているそうです(※ https://japanesecrafts.com/blogs/news/arita)。

■有田焼の由来

有田の陶磁器生産は、17世紀初に始まりました。鍋島直茂(1538-1618)が朝鮮出兵に参加し、連れ帰った朝鮮人陶工の李参平が、有田町泉山に磁石を発見したからでした。こうして磁器生産ができるようになったのです。

金ヶ江家に代々伝わる『金ヶ江家文書』によると、李参平は、慶長の役の際に鍋島直茂の軍勢の道案内をしたと記録されています。そして、日本軍撤退の際、敵の手助けをしたことで、李参平らが土地の者たちから報復を受けるのではないかと心配した直茂が、李参平とその一族を日本に連れてきたと伝えられています(※ 木本真澄、「有田焼400年の歴史」)。

有田焼の祖、李参平はこうして朝鮮半島から有田にやってきました。優れた陶工であり、彼らのリーダーとして、有田の泉山を発見し、磁器の生産に成功したのです。その結果、鍋島藩主から金ヶ江三兵衛という日本名を授かったといいます(※ 前掲。)

それまで有田は人もいないような地域でしたが、磁器の生産が始まると入植者が増え、「有田千軒」といわれるほどの賑わいを見せるようになりました。当時貴重品だった磁器は高値で売れたため、有田の窯元や有田焼を扱う商人たちは大いに潤いました。そして、「運上金」と呼ばれる税金によって佐賀藩の財政も豊かになりました(※ 前掲。)。

磁器生産を開始するようになって、有田地域は人が増え、活性化し、鍋島藩は窯業でその収益で財源が豊かになりました。李参平は鍋島藩に大きな経済的貢献をしていたのです。

さて、鍋島藩が手掛けた有田焼は、もっぱら将軍家への献上品や、大名などへの贈答品として生産されました。約200年間というもの、藩直営の御用窯で生産され続けてきたのが鍋島焼です。

鍋島焼は販売を目的にしておらず、採算を度外視した生産を行っていました。藩内の名工を抜擢し、制作されてきただけあって、大名の道具として重厚な風格をもつ様式美を確立したといわれています(※ 大木裕子、「有田の陶磁器産業クラスター」、『京都マネジメント・レビュー』、第21号、2012年、p5.)。

■柿右衛門式

初代柿右衛門は中国の赤絵の調合法を伝え聞いて、試行錯誤を重ね、1640年には赤絵付を成功させました。さらに、1670年頃には、濁し手と呼ばれる乳白色の素地の上に、余白を残して繊細な絵画的構図を表現する色絵磁器の技術を完成させて、柿右衛門式と呼ばれるようになりました(※ 前掲。p.4.)

一例として、柿右衛門式の花器をご紹介しましょう。17世紀後半に制作された作品です。

(※ http://www.toguri-museum.or.jp/gakugei/back/1109.php)

まず、目につくのが、上部に描かれた大きな2輪の菊の花です。花はそれぞれ、朱色と黄色を反転させて描かれており、そのハーモニーが見事です。花の周辺には、緑と藍色で葉や茎が描かれ、所々に、開きかかった菊の蕾が配されています。白地に適宜、余白を残しながら、モチーフを引き立てるように描かれています。モチーフの配置といい、色構成といい、弾力性のある構成が印象的です。高さは25.6㎝あります。

柿右衛門式は、このように透明感のある白地に、赤や緑、黄色などの顔料を使った美しい絵付けが特徴だといわれますが、上の作品はまさにその典型といえるでしょう。

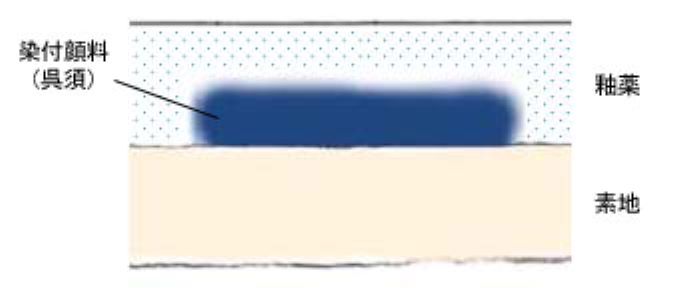

この白地は、「濁手」とも「乳白手」とも呼ばれるものですが、透き通るような輝きがあり、描かれた文様を引き立てる役割を果たしていることがわかります。そして、白地に施す絵付けに使われるのが、「染付顔料」と「色絵顔料」です。

■染付顔料と色絵顔料

この2種類の顔料について、『学芸の小部屋』(2011年9月号)では、「染付の青と色絵の青」というタイトルの下、説明されています。

まず、染付について、ご紹介しましょう。

「染付とは、素焼きをした段階の素地に、呉須(ごす)と呼ばれる青色顔料で絵付けをし、その上に透明な釉薬を施した後に本焼き焼成する技法です。断面を見ると、下図のようになります。文様は釉薬によってコーティングされていますので、うつわの表面はなめらかで、ゴシゴシと擦っても文様が剥がれ落ちることはありません」(※ 『学芸の小部屋』、2011年9月号))

(染付の断面図)

素地の上に呉須顔料が置かれ、その上に、釉薬が顔料をすっぽり覆うように施されているのがわかります。これでは、呉須で描かれた文様が剥落することはないでしょう。

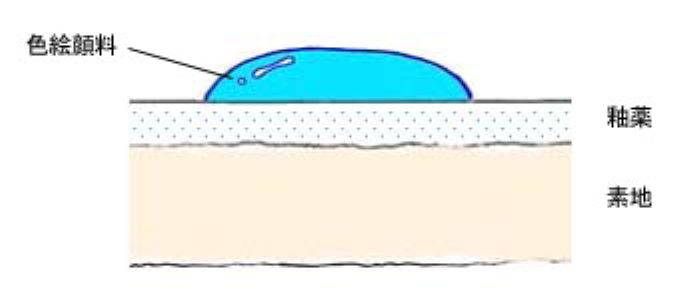

次に、色絵について、ご紹介しましょう。

「色絵とは、白磁や染付など、釉薬をかけて本焼き焼成し終わった器の上に、低い温度で熔けるガラス質の顔料を使って絵付けをし、もう一度焼成し、文様を焼き付ける技法です。断面は下図のようになります。顔料はガラスの表面に付着した水滴のように、表面張力によってやや丸みを帯びた塊になります。そのため、うつわの表面を指でなぞると、僅かにでこぼこしていることが分かります。また、文様はうつわの一番外側にあって、コーティングされていない状態です。赤や金色は摩擦に弱く、長年使っていると文様が落ちてしまい、その他の色は物理的衝撃に弱く、ひびが入って剥落してしまいます。」(※ 前掲。)

(色絵の断面図)

こちらは、染付とは違って、釉薬は素地の上に施されています。したがって、色絵は剥き出しの状態になっていることがわかります。しかも、染付の場合と違って、表面がぽっこりと浮き上がっているので、ちょっとした摩擦で剥がれやすくもなるのでしょう。

さらに、染付と色絵の違いについて、次のように説明されていました。

「染付は、上にかかる釉薬の層にある程度厚みをもたせることで青色が美しく発色します。したがって、釉薬を薄くかけなければならない濁手に染付は用いられません。濁手の作品に用いられている青色はすべて、染付ではなく色絵の青なのです」(※ 前掲。)

先ほど、ご紹介した柿右衛門式の花器は、「染付と色絵を併用した」作品なのだそうです。

この花器の頸部、底部の藍色は染付であり、胴部に描かれた文様やその両脇の花唐草はすべて色絵だと説明されているのです(※ 前掲。)

染付と色絵の特色を踏まえた上で、それらを併用することによって、最大限の美しさを引き出し、しかも、剥落しにくい作品に仕上げているのです。ここに、磁器表現の極みを目指し、試行錯誤を重ねてきた陶工たちの研鑽を垣間見ることができます。

■皿山代官所

17世紀後半、有田皿山には150軒前後の窯元が設立されていました。製品は商人によって、関西方面、江戸や関東方面にも売られるようになっていたといいます。窯業が活性化し、有田の名が広がっていたのです。

それに伴い、陶工たちは工夫を重ね、他には見られない質の高い磁器を生産するようになっていました。技術の集積によって、磁器表現の可塑性が追求され続けていました。その活動を保護するかのように、生産現場を管理する皿山代官所が設置されました。大木裕子氏によると、寛文年間(1661~1672年)には設置されていたようです。

皿山代官所の設置は、技術の流出を防ぐ一方、高品質な色絵磁器を生産するため、生産量をコントロールするためでした。いってみれば、製造技術の漏洩を防ぎ、品質管理をし、将来に備えた製品改良のための機関でした。

さらに、赤絵屋と呼ばれる赤絵師を一か所に集め、営業を認める名代札を授けていました。

赤絵屋とは、赤絵屋とは、有田で上絵付けを専門とする業者のことを指します。有田では、色絵を焼き付ける窯を赤絵窯と呼びます。

赤絵作品の一例をご紹介しましょう。

(※ 香蘭社)

香蘭社が制作した飯椀です。大きく山茶花の絵が描かれており、日常食器に取り入れられた典型的な図案です。赤絵の特徴は、にじみにくい赤の色絵の具の特性を活かして、器全体に「細描」と呼ばれる細かい描き込みを施したスタイルだといわれていますが、この飯椀にも、赤地に細かな描き込みがされています。

さて、赤絵屋には、営業許可証が必要なだけではなく、相続制になっていました。特に赤絵の調合は嫡子相伝で、情報管理され、製造秘密が守られていました。製造情報、製品情報が漏れることを回避するためでした。

赤絵は、鉄分を含んだ絵具を使い、釉薬の上に焼成して赤や茶色の模様を表現する技法です。赤を主に、緑、黄、紫、藍、黒などの色絵具を用いて上絵付けをしたものを指します。ですから、調合の秘法は秘匿しなければならず、それだけ厳密に情報管理をしていたものと思われます。

ちなみに、赤絵付けを専業とする界隈は一か所に集中させられていたので、「赤絵町」を呼ばれていたようです。

1867年に皿山代官に任命された百武兼貞は、藩を支える経済基盤を統括する要職に就いたことになります。彼が就任した頃、日本はまさに列強から開国を迫られ、欧米に対抗するためにも西洋の技術を習得する必要に迫られていました。

■ワグネルを有田に招聘

皿山代官に就任した百武兼貞は、良質の磁器を大量生産するため、製法の改良を模索していました。というのも、アヘン戦争後の中国の磁器減産に伴い、ヨーロッパへの輸出需要が高まっていたからでした。国内技術だけでは抜本的な改良に対応できなくなっていました。

そんな折、ドイツ人技師であり、化学者であったゴットフリード・ワグネル(Gottfried Wagener, 1831 – 1892)が長崎にやって来たのです。兼貞が目をつけたのは当然のことでした。ワグネルこそ、彼が待ち望んでいた人物でした。

ワグネルは、アメリカ企業のラッセル商会が、石鹸工場を設立するため、社長直々に、長崎に招聘した技師でした。技術開発の要請を受けた彼は、1868年5月15日に長崎に到着しましたが、求められた製品開発がうまくいかず、結局、工場を軌道に乗せることはできませんでした(Wikipedia)。

ちょうどその頃、有田では、パリ万博(1867年)からの帰国者が、陶器用の絵具を持ち帰っていました。ところが、誰もその使用法がわからず、苦慮していました。

皿山代官の百武兼貞は、この絵具の使い方がわかる技術者を探していました。ワグネルが長崎にやってきたことを知った兼貞は、これ幸いとばかりに、彼を有田に招聘しました。

こうしてワグネルは有田で、酸化コバルト絵具の使用法や、石塊で焼成する陶器窯の築造法などを指導し、新しい製造技術を伝えることになったのです(※ 『東京工業大学百年史 通史』、1985年、p.64.)。

有田に招かれたワグネルは、7人の職人を相手に、コバルト青、クローム鉄、全臙脂(えんじ色)など陶器用の絵具の使用法を教えました。兼貞にとってはこれで一つ、問題が解決しました。パリ万博からの帰国者が持ち帰った絵具の使い方がわかったのです。

■呉須顔料の製造

さらに、ワグネルは、呉須顔料など高価な輸入品を使わずに、同質のものを製造できることを教えました。コバルトに硬度の白土を混和して焼けば、安価で便利に仕上がることを陶工たちに説き、石炭窯を築いて試作したのです(※ 杉谷昭、「人物を中心とした 文化郷土史―佐賀県―」、p.89.)。

呉須顔料とは陶磁器に用いる顔料の一種で、焼成によって釉と溶け、青い色を出すものです。マンガン・鉄などの不純物をふくむ酸化コバルトを主体とする顔料で、天然の鉱物です。

江戸時代に中国から日本へ伝わってきており、呉須で下絵を書き釉をかけた磁器を、日本では染付、中国では青花と呼びます。有田焼の染付が有名で、様々な青色を出せるため人気があります(※ https://enogu-fukaumi.co.jp/chishiki-gosu)。

たとえば、呉須顔料を使って制作された花器があります。

(※ 大倉陶園HP)

これは現代、制作されたものですが、白地にコバルトブルーで描かれた唐草模様が美しく、惹き込まれます。

日本の伝統技法「呉須染付」を用いて制作されています。吸水性のある素焼きの磁器素地に、水でといた呉須顔料で下絵を描き、その上に釉薬をかけ、本焼窯で焼成します。釉薬と呉須とが融合し、渋みのある冴えた色になります。高さは36㎝です。

(※ https://okuratouen.com/SHOP/12A-7241.html)

呉須唐草とは、呉須という顔料で描かれた唐草文様を指します。コバルトを主成分としている呉須顔料は、他の絵の具とは違って、素焼きの状態で着色するため、色あせることはないといわれています。

描かれた唐草文様は、つる草が四方八方に伸びて絡み合っており、生命力を象徴する文様です。子孫繁栄や長寿を意味するため、仏教美術、彫刻、染色、織物、蒔絵など、工芸美術でも人々に愛されてきました。

■ワグネルが有田に残したもの

ワグネルのおかげで、安価で発色の良い合成呉須が有田で使用されはじめました。

天然の高価な呉須顔料ではなく、合成の呉須顔料の製造法を教えてもらったおかげで、有田の窯業は安価で良質の陶磁器を生産できるようになりました。ワグネルは、兼貞が模索していた製造法の改良まで成し遂げてくれていたのです。

こうしてワグネルは、ヨーロッパで使用されている陶器用絵具の使い方を教えてくれたばかりか、安価に製造できる方法まで伝授してくれました。兼貞が期待していた以上の貢献をしてくれたといえるでしょう。

さて、ワグネルが有田で窯業の技術指導に当たっていたのは、1870年4月から8月にかけてでした。そんなに短くて事足りたのかと思えるほどですが、ワグネルはわずかな期間で、求められた絵具の使用法をはじめ、製法の改良につながる技術や知識まで陶工に伝授しました。

それほど有能なワグネルを、明治政府がそのまま長崎に滞在させておくはずがありませんでした。西洋の科学技術の指導者として、明治政府はワグネルの上京を求めました。

明治3年(1870)10月にワグネルは上京し、まず大学南校へ、そして、翌年には大学東校のお雇い教師となっています。列強の技術水準に追いつくために、明治政府は西洋の技術者の獲得に必死でした。

実は、このわずかな滞在期間に、百武兼行は、ワグネルから西洋絵具の使い方を教えてもらっていました。

ひょっとしたら、この経験が彼の中で深く沈潜し、やがて、西洋画の習得に励む意欲につながったのかもしれません。百武は、ワグネルに出会ってはじめて、西洋絵具ならではの表現世界に触れ、これまでとは異なった発色、造形、あるいは、モチーフ、デザインなどに心惹かれた可能性があります。

興味深いことに、百武兼行の父、兼貞が皿山代官であったように、画家久米桂一郎(1866 – 1934)の祖父の久米邦郷も皿山代官でした。鍋島藩出身の洋画家の父と祖父がともに、皿山代官だったのです。絵付けなどを日常生活の中で見て育ったことがなにかしら関係しているのでしょうか。(2023/12/31 香取淳子)