■一行は一路、東へ

岩倉使節団一行は、完成して間もない大陸横断鉄道に乗って、西から東に移動しました。サンフランシスコ市を発って、オークランドを経由し、サクラメントに着いたのが、1872年1月31日でした。そこからセントラル・パシフィック鉄道に乗り込み、一路、東に向かいます。ソルトレークシティを経て、シェラネバダ山脈、ロッキー山脈を越え、シカゴを経由して、ワシントンに着いたのが、1872年2月29日でした。

(※ https://www.jacar.go.jp/iwakura/map/america.html#a2)

一か月間に亘る行程の中で、一行にとって最も印象深かったのが、シェラネバダ山脈、ロッキー山脈を越えでした。アメリカ大陸を南北に走る大きな山脈です。西から東に向けて移動する際の大きな関門を、一行は列車に乗ったまま横断したのです。

車窓からは、木々もまばらな岩石だらけの山並みが続くのが見えます。雪が降りしきる中、列車は迂回しながら渓谷を渡り、高みをめざして登っていきます。傾斜は次第にきつくなり、終には、機関車を増結しなければ動かなくなるほどでした。

スノー・シェッドといわれる雪除けの屋根の下を、列車はゆっくりと走り抜けていきます。シェラネバダ山脈越えの最高地点がサミット駅でした。海抜2100メートル、四方を高山に囲まれており、駅舎は半ば雪に埋もれているようなところでした。

とうてい線路を敷設できるとは思えないような峻厳な山並みを、縫うように列車は走り抜けていきました。固い岩盤をダイナマイトで爆発し、切り拓いて内部を掘削して整備し、トンネルを通したから可能になった線路です。

シェラネバダ山脈、ロッキー山脈を越えの線路敷設のための過酷な労働を担ったのは中国人でした。

■中国人労働者の辛苦

大陸横断鉄道のもっとも高い位置に設置されているのがサミット駅です。その周辺のトンネルで働く中国人労働者が撮影されていました。スタンフォード大学図書館の特別コレクションの中に保存されている写真です。

こちら →

(※ Alfred H. Hart撮影、1862-1869, Department of Special Collections, Stanford University Libraries.図をクリックすると、拡大します。)

落石等の危険から身を守ることもできないほどの軽装で、危険な仕事に向かっている中国人労働者の姿が撮影されています。

担いだ天秤棒の両端から、円筒形の缶がぶら下がっています。岩を爆破するためのダイナマイトでも運んでいるのでしょうか。周囲一帯は巨岩で覆われ、足元には大小さまざまの石の破片が散乱しているのが見えます。

巨岩を爆破すれば、多くの破片が飛散します。それらに当たって怪我をした人がいたでしょうし、ひょっとしたら、亡くなった人もいたかもしれません。トンネルを掘るために、どれほどの犠牲を払わなければならなかったのか、想像するだけで胸が痛みます。

限りなく危険で、困難を極めた作業がトンネル工事でした。それを請け負ったのが、中国人労働者だったのです。労働内容が苛酷であったにもかかわらず、賃金は白人よりも安価で、待遇も良くありませんでした。

彼らの待遇を示す写真がありました。先ほどの写真と同様、これもスタンフォード大学図書館の特別コレクションの中に保存されています。

こちら →

(※ Alfred H. Hart撮影、1862-1869, Department of Special Collections, Stanford University Libraries.図をクリックすると、拡大します。)

線路脇に多数の簡易テントが張られています。テントの合間にちらほら人影が見られ、洗濯物が干されているのがわかります。撮影されているのは中国人労働者のキャンプです。セントラル・パシフィック鉄道の労働者たちはここに住み込み、ひたすら仕事をしていたのです。

左の線路は行き止まりになっており、右にカーブしている線路にはまだ枕木がありません。建設途中の線路なのでしょう。辺り一帯にはテントと列車以外に何もなく、ただ岩石ばかりが目立ちます。

キャプションを見ると、砂漠にある線路と書かれていました。人も動物も住まないような荒涼とした場所なのです。そんなところで、簡単なテントで雨露をしのぎながら、中国人労働者たちは働いていました。

十分に雨露をしのげたのかどうか、寒さ暑さに耐えることができたのかどうか、さらには、食料が十分に供給されていたのかどうか・・・、気になることばかりです。この写真を見るだけで、労働者たちのさまざまな辛苦がしのばれます。

中国人労働者たちは、このような劣悪な環境に耐え、苛酷な労働に心身をすり減らしながら働き、かろうじて生きていたのです。

当時、渡米した30万人の中国人労働者の大部分は広州の出身者だったといいます。アヘン戦争の余波を受け、苛酷な状況下で、故郷を捨てざるをえなかった人々です。彼らが生きのびるために選んだ移住先がアメリカでした。

■白人労働者から排斥される中国人労働者

1848年にサクラメント渓谷で金鉱が発見された後、カリフォルニアはゴールドラッシュに沸いていました。一攫千金を目指し、国内から大量にカリフォルニアに移住しただけではなく、海外からも数多くの移民が殺到しました。中国からの移民も1850年代以降、急速に増えています。

中国人たちはまず、金鉱労働者として働きました。やがて、金鉱での労働需要が減少すると、鉄道労働者として働きました。その後も増え続けた中国移民は、タバコ製造、繊維加工、漁業、農業などで肉体労働者として働く一方、都市部で食堂や洗濯業などのサービス労働も担っていました。いずれも低賃金で雇用されていました。

(※ 堀井武「十九世紀アメリカにおける中国人労働者」、『高円史学』第5号、1989年、 pp.19-23.)

1870年には6万3千人余りだった中国移民は、1980年には10万5千人を超えるほど増えました。その83%がカリフォルニア州を中心とする西海岸に集中しており、男性が圧倒的に多く、広東省や福建省出身者が大部分を占めていました。

彼らは白人よりも低い賃金でよく働き、雇用者からは重宝がられていました。ところが、それが白人労働者の仕事を奪うことになり、彼らから反感を買っていました。1880年代にアメリカが経済不況に陥ると、その傾向はさらに顕著になり、白人労働者の中国人労働者に対する排斥運動が拡大していきました。

前々回にご紹介したように、カリフォルニア州を中心に、陰惨な暴力事件が多発するようになりました。

中国人移民たちはやがて、白人からの危害を回避するため、都市部に居住区を作り、固まって住むようになりました。いわゆる中国人ゲットーです。地価が安く、貧しく、危険な地域に作られましたが、それでも白人との距離を保ち、危害を避けることには役立ちました。このゲットーが今日のチャイナタウンの起源となったのです。

(※ 和田修一、「アメリカへの中国移民とチャイナタウンの発展:その歴史と比較・分類枠組み」、『平成国際大学研究所論集』12号、2012年、pp.65-66.)

中国人移民は、大陸横断鉄道の建設労働者として大きな役割を果たしてきました。アメリカの近代化、経済の活性化に大きく貢献してきたといえます。ところが、鉄道が完成すると、手のひらを返すように、排斥されるようになりました。チャイナタウンを作って、アメリカ社会の中に居場所を見つけ、迫害を回避して生き延びざるをえなかったのです。

使節団一行が訪米した頃はまだ、中国人排斥運動はそれほど大きな動きになっていませんでした。

■移民によって作られたアメリカ

久米はアメリカの人種構成について、次のように認識していました。ちょっと長くなりますが、引用してみましょう。

「この国の人民は最初イギリス、フランスから、次いでオランダやデンマークなどの諸国から渡って来て国土を開いた。一時イギリスの属領となり、のち離反して独立した時の人口はわずか500万であった。それが100年間で7倍にも達したのは、外国からの移民が多いためである。1820年から70年まで51年間に外国人の移民は750万人を数えた。そのうち最も多いのは英国からの移民であり、次いでドイツ人である。また早い頃からアフリカから黒人奴隷を輸入して使ったので、黒人は全人口の7分の1に達するほど多い。中部にはインディアンがおり、西部では清国人が労役についている。人種構成の多様で複雑なことは、それこそアメリカにはあらゆる人種がいるといってよいほどである」

(※ 久米邦武編、田中彰校注、『特命全権大使 米欧回覧実記』1、1999年(初版1977年)、岩波書店、p.56.)

久米はアメリカがイギリスから独立した際の人口は500万だと記していますが、実際は、もう少し少なかったようです。

アメリカが独立宣言をした後、1790年に第1回目の国勢調査が行われましたが、その時の人口は393万9214人でした。

その後、アメリカの人口は急速に増えましたが、その原因は自然増ではなく、移民による増加でした。1860年の国勢調査では3144万3321人になっていました。

(※ 木城精二、「アメリカの発展:独立から南北戦争まで」、『Mukogawa Literary Review』No.50, 2013年3月、p.51.)

第1回目の国勢調査から70年後、アメリカの人口は約8倍にも及んでいたのです。木城氏が指摘するように、自然増ではなく、移民による急増でした。

この期間の移民はドイツ、イギリス、スカンジナビア、アイルランドなどヨーロッパからがほとんどでした。1848年のドイツ革命に伴う政治的難民、あるいは、飢饉の発生や生業の衰退など、移民にはそれぞれ、やむを得ず祖国を離れざるを得ない事情がありました。

ヨーロッパからの移民の多くが、移住先としてアメリカを選びました。アメリカ大陸は広くて大きく、誰にも妨げられない自由があると思われていたからでした。彼らにとって、祖国を捨ててしまえるほど、アメリカには大きな魅力があったのです。

アメリカは本国イギリスと戦って独立し、新たに合衆国としてスタートした移民の国でした。

アメリカ東部13の植民地は単にイギリスから独立を勝ち取っただけではありませんでした。独立宣言を起草し、アメリカ合衆国の建国理念として、自由・平等・博愛を掲げ、それらが法の下で万民に保障されると謳って建設された、新しい国家でした。

独立宣言には、基本的人権・国民主権が盛り込まれていました。「全ての人間は平等に造られている」と唱え、侵してはならない権利として、「生命、自由、幸福の追求」が挙げられていました。

(※ https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E5%AE%A3%E8%A8%80 現代語訳部分参照)

祖国で苛酷な生活を強いられてきた人々にとって、この独立宣言の文言はまさに光明ともいえるものでした。

■独立宣言

北アメリカ東部沿岸には、イギリス領の植民地が13ありました。イギリス本国の高圧的な植民地経営に対し、13州の自治意識が高まって開催されたのが、大陸会議です。第1回は1774年9月から10月にかけて開催されています。この時、イギリス国王ジョージ3世に対する陳情書である「権利宣言」、そして、王権に対する苦情の一覧が作成されました。これが独立宣言の原案になっています。

(※

https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations/2547/#:~:text=1774%20%E5%B9%B49%20%E6%9C%885,%E5%AE%A3%E8%A8%80%E3%80%8D%E3%81%8C%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%80%82)

ボストン北西の郊外のレキシントンで、1775年4月19日、イギリス軍が植民地の民兵に銃声を放ったのが、独立戦争の発端となりました。

その後も本国との軋轢は続き、やがて戦火の火蓋が切られます。

イギリス軍が、アメリカ植民地の民兵部隊の武器庫の接収を行った際、植民地民兵隊と武力衝突したのです。レキシントンとコンコードで激しい戦闘が行われ、植民地軍はイギリス軍を撃破しました。規模こそ小さい戦いでしたが、独立戦争の初戦を飾るものとなりました(※ Wikipedia)。

戦争が始まった当初は、アメリカには職業的な陸軍も海軍も無く、各植民地には地元の民兵部隊が存在するだけでした。開戦時、この民兵隊のほぼ全てがアメリカ大陸軍に加わりましたが、民兵の装備は簡単なものでした。通常の制服も無く、ほとんど訓練されてもいませんでした。

しかも、当時、民兵の従軍期間は数週間から数か月間に限られており、彼らは家から遠く離れた所へは行きたがりませんでした。正規兵のような訓練や規律が欠けていただけではなく、戦意の面でも支障があり、大規模な作戦に民兵を使うことはできませんでした。

1775年6月、組織だった作戦行動をとるため、大陸会議は正規軍を設立し、ジョージ・ワシントン(George Washington, 1732 – 1799)を総司令官に任命しました。1775年10月13日にはアメリカ海軍が発足し、4隻の武装船の購入および艤装が認められました。原動機や船室内外の各種装備を船体に取り付けられるようにしたのです。アメリカ海兵隊の前身である大陸海兵隊も1775年11月10日の大陸会議の決議により結成されました(※ Wikipedia)。

13植民地の代表は1776年7月4日、一堂に会して第3回大陸会議を開催し、全会一致でアメリカ独立宣言を採択し、アメリカ合衆国を設立しました。

その時の様子を、ジョン・トランブル(John Trumbull, 1756-1843)が描いた有名な作品があります。タイトルは《Declaration of Independence》(1819年)です。ご紹介しましょう。

こちら →

(油彩、カンヴァス、366×549㎝、1819年、National Portrait Gallery 図をクリックすると、拡大します。)

まるで写真撮影をしたかのように、会議場の人物がリアルに表現されています。大勢の人物を描きながらも、それぞれの特徴がしっかりと捉えられています。おかげで、当時の様子をありありと思い浮かべることができます。貴重な記録です。

これらの人物に番号を振って、名前を書き込んだ図がありました。これもあわせて、ご紹介しておきましょう。

こちら →

(※ Wikimedia, 図をクリックすると、拡大します。)

ここに名前が記載されているのは47人ですが、名前の後ろに、出身地が記されています。

出身地で多いのは、順に、ペンシルベニア(8)、ニューヨーク(6)、マサチューセッツ(5)、サウスカロライナ(4)、ニュージャージー(4)、コネチカット(4)、ヴァージニア(3)、メリーランド(3)、ジョージア(2)、デラウエア(2)、ノースカロライナ(2)、ニューハンプシャー(2)、ロードアイランド(2)でした。

これをみると、確かに、アメリカ東部13の植民地から、代表が集まっていたことがわかります。人口規模に比例しているのでしょうか、植民地によって出席人数に違いがあります。8名出席しているところもあれば、2名のところもあります。

集まった代表は、皆いっせいに、画面中央を見ています。

彼らが見ているのは、独立宣言起草委員会の委員5人が、宣言書を大陸議会議長であるジョン・ハンコックに提出している光景でした。この作品の中心部分です。

大きなテーブルの前に座っているのが、大陸会議議長のジョン・ハンコック(John Hancock, 1736 – 1793)です。テーブルをはさんだ向かい側に、独立宣言を起草した5人委員会のメンバーが立っています。

画面に向かって右から、ベンジャミン・フランクリン(Benjamin Franklin, 1706 – 1790)、トーマス・ジェファーソン(Thomas Jefferson, 1743– 1826)、ロバート・R・リヴィングストン(Robert R. Livingston , 1746 – 1813)、ロージャー・シャーマン(Roger Sherman, 1721 – 1793)、ジョン・アダムス(John Adams , 1735– 1826)です。

そして、独立宣言を執筆したのは、ジェファーソンでした。ジェファーソンは、自然権と個人の自由という理念を重視したといわれています。17 世紀の哲学者ジョン・ロック(John Locke、1632 – 1704)らによって提唱されていた理念です。

独立宣言の冒頭には、その理念を踏まえ、「すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって、生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられている」と書かれています。

書かれていたのは、理念や宣言だけではありませんでした。先ほども述べましたが、イギリス王権に対する苦情の一覧です。

ジェファーソンは、イギリス本国に対する苦情を正式に列記していました。13植民地が本国から完全に独立しようと決断したことの正当性を示したのです。そうすることによって、この宣言書がきわめて合理的で、誰もが納得できる説得力のあるものになりえていました。

この文書は、1776 年7 月2 日に大陸会議に提出されました。検討および討論の期間を経た上で、1776 年7 月4 日に決議されました。不満の残らないよう、充分な討議を経て決議に臨んだせいか、大陸会議では満場一致で、この独立宣言が採択されました。

アメリカ合衆国は大きな犠牲を払いながらも、終には勝利を収め、1783年9月3日にパリ条約が締結されて、ようやく戦争が終結しました。イギリスはアメリカ合衆国の独立を正式に認めざるをえませんでした。

こうして、アメリカの13植民地は本国に抵抗し、独立を勝ち取りました。人々に自主独立の精神があったからこそ、彼らは戦いに挑んだのです。その精神は、彼らがヨーロッパから、困難を顧みず、アメリカに移住してきたときから持ち合わせていたものなのでしょう。それこそ、建国時のアメリカを象徴する精神だといえます。

■久米邦武が見た、アメリカの国民性

久米は、アメリカ社会の骨格を作り上げている国民性について興味深い見解を述べています。

「イギリスの植民地であった時代からすでに、この国は自主的な人々が移住して仕事を興すための目的地になった。だからヨーロッパの自主の精神なるものは特にアメリカに集中した。彼らの仕事ぶりは非常に奔放であって、気力にあふれていた。イギリス本土の人々はそのことに気づかず、アメリカの植民地の人々もインドの民衆と同じように無気力であろうと考え、そこから利益をむさぼり取ろうとしたが、見事に失敗したのは、まことに当然である」(※ 前掲、p.261.)

この記述からは、久米邦武がアメリカがイギリスから独立した経緯を把握していたことがわかります。さらに、イギリスの植民地となっていたインドが長年、イギリスから産品を搾取されている実態も知っていました。

久米ら一行は、1872年2月29日に到着して以来、ワシントンに三カ月余り滞在していました。その間、さまざまなことを見聞きし、人から話を聞き、本を読み、アメリカ社会についての理解を深めていたのでしょう。日本にいては理解することのできない、イギリスの国際的な力を知ることになったのです。

アメリカとインドは、当時、同じようにイギリスの植民地でしたが、一方は独立を勝ち取り、他方は唯々諾々と、植民地に甘んじていました。なぜ、そのような違いが起きたのか、考え巡らせた結果、久米は、独立できるか否かは国民性に起因すると判断していたようです。

ヨーロッパから移住した人々は、ものごとを自主的に判断した結果、祖国を捨てて生きる場としてアメリカを選択したと久米はみていました。アメリカに渡って来た人々は、ヨーロッパの中でもとくに、未来を託して自主的に、生きる国を選び取る気概のある人々でした。

気概と体力、意欲に溢れた人々だったからこそ、自主性を阻害し、権利を侵害するものがあれば、断固として抵抗したのだと久米は考えたようです。反骨精神に溢れた東部沿岸13州の人々が立ち上がり、イギリス本国に反旗を翻したのは当然のことでした。

■独立できなかったインド

一方、インドの場合、1600年に設立されたイギリス東インド会社が1757年以降、インド全土への覇権を確立していました。貿易会社でありながら、インドを統治する行政機構の役割を果たしていたのです。交易を通してムガル帝国を形骸化し、なし崩し的にイギリスによるインドの植民地化が行われていました。

インドの資源はイギリスに搾取され続けてきましたが、ムガル帝国はとくに反乱を起こすこともなく、支配され続けてきました。ところが、1857年5月10日にインド人傭兵のセポイが反乱を起こしました。「セポイの反乱」(1857-58)と呼ばれるものです。

この傭兵団は上層カーストに位置するヒンドゥー教徒と上流階級のムスリム(イスラーム教徒)で構成されていました。

彼らが反乱を起こした直接的な原因は、イギリス本国で新たに採用されたライフル銃の薬包に、ヒンドゥー教徒が神聖視する牛の脂とムスリムが不浄とみなしている豚の脂が使われていたからでした。防湿油として牛と豚の脂が塗られていたのです。

この薬包を銃に装填するには、まず口で薬包の端を食いちぎって火薬を銃口から流し込まなければなりませんでした。それはセポイにとって、宗教的禁忌を冒すことを意味しました(※ Wikipedia)。

反乱部隊は翌11日にはデリーに到着し、駐留していた他の部隊を味方につけて駐留イギリス軍を駆逐し、デリーを占拠しました。そして、ムガル皇帝を反乱軍の最高指導者にしたかと思うと、即、皇帝復権を宣言して対イギリス戦争開始を表明しました。

当時の様子を描いた絵がありますので、ご紹介しましょう。

こちら →

(※ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SepoyMutiny.jpg 図をクリックすると、拡大します。)

この絵を見る限り、剣で闘っている者もいれば、銃を向けている者もおり、反乱軍も武器を持ち、双方、互角に戦っているように見えます。

実際、セポイの反乱を機に、旧王侯、旧地主、農民、都市住民などの反英勢力が立ち上がり、宗教や階級の枠を越えて一斉に蜂起しました。彼らは一丸となって反旗を翻し、後にインド大反乱といわれるようになったほど大きな動きを引き起こしていたのです。

ところが、全体を統率する有能な指揮官が欠けており、反乱は結局、失敗に終わりました。

一方、イギリス軍は、反乱勢力の鎮圧に向けて組織を立て直し、攻勢を強めました。その結果、やがて反乱軍は劣勢となり、9月にはムガル皇帝はイギリスに投降せざるをえなくなりました。首都デリーでの反乱はわずか4ヶ月で終結したのです。

その後、皇帝は有罪の判決を受けて廃位させられ、ビルマに流刑となりました。ムガル帝国は名実ともに消滅したのです。そして、反乱軍は見せしめのため、イギリス軍によって苛酷な刑に処せられました。

イギリス政府は、この反乱の全責任を東インド会社に負わせて解散させ、インドを直接統治することにしました。1858年8月2日にイギリス議会でインド統治法(Government of India Act 1858)が通過し、施行されました。その後、1877年にイギリスのヴィクトリア女王(Victoria,1819 – 1901)を皇帝とするインド帝国の成立を宣言し、形式的にもイギリス政府がインドを統治することとなったのです。以後、イギリスのインド支配は1947年まで続くこととなります。

世界各地でさまざまな民族と闘ってきたイギリスは敗者の扱いを心得ていました。ムガル帝国を消滅させたうえに、二度と反乱を起こさないよう、見せしめのため反乱軍を苛酷な刑に処しました。そして、インド統治法を制定し、イギリス女王を皇帝とするインド帝国を成立させました。イギリスに対する恐怖心を植え込む一方、反乱を起こせないようは制度整備をして徹底した統治機構を敷いたのです。

こうしてみてくると、必ずしも、インドの人々が無気力で、唯々諾々とイギリスに従っていたわけではなかったことがわかります。この点に関してはどうやら、久米が誤解していたようです。

私にはむしろ、百戦錬磨のイギリスが、卓越した異民族支配の仕組みを構築していたからだと思えるのです。

ただ、反乱のきっかけが、宗教上の理由だったことを思い起こせば、アメリカの独立戦争とは明らかな違いがあります。インドの場合、本国との戦いは、自由を求め、自治を求めて立ち上がったわけではなかったのです。

■独立不羈の精神

久米は、ヨーロッパからの移民を支える基本的精神の一つに自主性があったことを重視していました。そして、それこそが独立戦争を成功させる大きな要因であり、その後のアメリカ社会を築く礎になったと認識していました。

そして、次のような指摘をしています。

「米国はヨーロッパの人々の開墾地である。ヨーロッパで自主のたくましい精神を持つもの、自分の不羈独立の力を使って新しく生きる道をおおいに発展させたいと志すものは、何をするにもいかにもゆとりのある米国の広い土地に向かって開墾を試みたのである」

(※ 久米邦武、水澤周訳注、前掲。p.261.)

自主性があり、独立心の旺盛な人々は、アメリカのような広大な土地で自由に夢をはばたかせたいと思ったに違いないと久米は考えました。そして、そういう人々だからこそ、いつまでもイギリスに隷属しているはずがなかったと分析したのです。

久米は、なぜ、アメリカの国民性に着目するかについても述べています。

「自主主義や共和主義の論議も、ヨーロッパでたいへん盛んではあるが、その多くは空論であって、その国の実状に即した論議ではない。ただアメリカのみは純粋の自主の民が集まって、真の共和国を作っている。その由来はもともと国を作ったときの精神から発しているのである。これこそ、アメリカ国情を理解しようとするものが着目すべき点である」

(※ 前掲、pp.261-262.)

わずかな滞在期間中に、久米は、驚くほど的確にアメリカ人の国民性を理解していました。アメリカの国情を理解しようとすれば、まず、建国時の人々の精神に立ち返る必要があると判断していたのです。

確かに、独立戦争に挑み、新しい国家を建設し、発展させてきた原動力は、当時のアメリカ人の独立不羈の精神にありました。

■移民の増加は国民性を変化させるか?

この建国の理念、そして、当時のアメリカ社会に漲る独立自尊の精神に惹かれ、世界各地から移民が続々とアメリカに押し寄せてきました。もちろん、アメリカの広大な国土やさまざまな労働チャンスに惹かれ、自己実現の機会を求めてやってくる者もいたでしょう。

次から次へと移民が、新大陸アメリカに押し寄せました。そして、移民の数は、今なお、増え続けています。1840年から2020年までのデータをご紹介しましょう。

こちら →

(※ https://honkawa2.sakura.ne.jp/8734.html 図をクリックすると、拡大します。 )

1970年以降、急激に増えていることがわかります。

第2次世界大戦後、アメリカが大きく経済発展したため、大量の労働者を必要としました。1965年の移民法で国別制限と日本人移民禁止が解除されました。そのせいか、移民人口比率は1970年の4.7%を底に、以後、上昇に転じています。直近の移民比率は13.5%です。

ちなみに、1920年までは以下の国々からの移民で構成されていました。

こちら →

(※ 前掲。URL. 図をクリックすると、拡大します。)

ブリテン・アイルランドからの移民がもっとも多く、ドイツ、オーストリア=ハンガリーなどドイツ系の移住者も合計すると、イギリス系移民と同様に多いことがわかります。それに次いで多いのが、イタリア、ロシア、スカンジナビアからの移民でした。

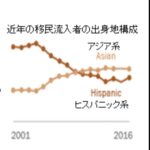

近年の移民出身国は以下のように変化しています。

こちら →

(※ 前掲。URL 図をクリックすると、拡大します。)

2016年にアメリカに流入した移民の出身国は、多い順に、インド(12.6万人)、メキシコ(12.4万人)、中国(12.1万人)、キューバ(4.1万人)となっています。これまでと違って、中南米からのヒスパニック系を、インド、中国、フィリピンなどのアジア系が上回っているのが特徴です。

今後もアメリカへの移民は増え続けると予測されます。最近では、建国時とは移民の出身国も大幅に変化してきています。果たして、建国時にアメリカの精神的支柱となった不羈独立の精神は維持され続けるのでしょうか、気になります。(2023/11/20 香取淳子)