■オーストラリア学会・30周年国際大会の開催

2019年6月15日から16日、青山学院大学でオーストラリア学会・30周年国際大会が開催されました。

オーストラリア学会から送られてきたプログラムを見て、16日の朝、片岡真実氏が講演されることを知りました。片岡真実氏といえば、シドニー・ビエンナーレ2018で、アジア人で初めての芸術監督を務められた方です。残念ながら、私はこのビエンナーレに行っておりませんが、気にはなっていました。

一体、どのような内容だったのか、概要だけでも把握できればと思い、6月16日、青山学院大学に出かけてみました。

聳え立つ木々の豊かな緑の下、学内は気持ちのいい落ち着きと静けさに包まれていました。

片岡真実氏(森美術館副館長兼チーフキュレーター)の特別講演は、「多文化社会とアートーオーストラリアにおける文化創造の最前線」というセッションの冒頭で行われました。

とくに印象に残ったのは、このビエンナーレのテーマ設定に際し、片岡氏が、「世界を見るパースペクティブとして東洋的価値観を取り入れたい」と考えていたということでした。

■世界を見るパースペクティブ

片岡氏はアジア人で初めて芸術監督に任命された方でした。当然のことながら、そのことは念頭に置かれていたのでしょう、片岡氏の発言を聞いて、俄然、興味が湧いてきました。

いつごろからか、私は、いまの世界状況を打開するには西洋的価値観では難しいのではないかと思うようになっていました。まずは、世界各地の文化リーダーが集まる場所で、価値観のシフトが可視化される必要があるのではないかと考え始めていたのです。それだけに、この時の片岡氏の「東洋的価値観を取り入れたい」という発言に、私は引き付けられました。

1973年に開始されたシドニー・ビエンナーレの芸術監督はそれまで、イギリス人が務めることが多かったといいます。ところが、2018年の芸術監督に片岡氏が選ばれました。欧米の価値観だけでは世界情勢をとらえきれないことが共通認識になりつつあったからかもしれません。

片岡氏はアジア人として、これまでのシドニー・ビエンナーレの歴史に一石を投じる覚悟で臨んだのだと思います。1973年から2016年までの参加者名簿を会場に展示するという試みもその一つでした。

アーカイブはすでにできていますが、アーティスト名簿の掲示はまた別の効果があるような気がします。このように会場の一角にこれまでのアーティストの名前を掲示することによって、シドニー・ビエンナーレを縦断的に俯瞰することができ、それを踏まえて未来を見据える効果もあるように思いました。

さて、第21回シドニー・ビエンナーレのテーマは、「SUPER POSITION : Equilibrium and Engagement」です。片岡氏は、量子力学の概念をテーマに取り入れるとともに、五行思想の考えからをサブタイトルに取り入れたのです。

■SUPER POSITION : Equilibrium and Engagement

テーマの「SUPER POSITION」というのは、聞き慣れない言葉です。Wikipediaを見ると、量子力学の基本的な性質だと定義されており、「重ね合わせ」を指すそうです。これだけではよくわからないので、調べて見ました。すると、関連映像を見つけることができました。慶応大学の伊藤公平教授とオックスフォード大学のジョン・モートン教授による説明です。

こちら → https://youtu.be/ReOgrsEef8I

これを見ると、「重ね合わせ」という概念は、電子などが複数の異なった状態で同時に存在し、一つの状態に特定できないことを指すようです。もっとも、そう聞いても、なかなか具体的には理解しがたい概念です。

片岡氏はこのSUPER POSITIONについて、不確定性の理論だと説明した上で、この不確定性は、現代の世界を象徴するものとして捉えられているといいます。そして、片岡氏はその一例として、「現在のオーストラリアの下には、かつてのオーストラリアの地図がある」と説明し、「同時に二つのルールが存在する中で生きている」という認識を示してくれました。それを聞いてようやく、わかったような気になりました。

そういえば、オーストラリアには、先住民のアボリジニが住んでいました。彼らには太古の昔からその地で連綿と生を紡いできた歴史がありました。かつて彼らはその歴史文化に基づく地図を持っていたことでしょう。ところが、いまやその地図はありません。1788年に上陸してきたイギリス人によってオーストラリアは植民地化されてしまったからです。

いつ頃から現在の地図が作られたのかを知りたくて調べて見ると、オーストラリア大陸の古い地図を見つけることができました。

(http://kowtarow1201.seesaa.net/article/287819144.html より)

上の写真は、1872年にアメリカで発行された地図から、オーストラリア大陸の部分を取り出したものです。この地図を見ると、イギリス人が上陸してからわずか84年後、オーストラリア大陸はすでに、統治に便利なように区切られていたことがわかります。

北オーストラリア、アレキサンドラ、西オーストラリア、南オーストラリア、ビクトリア、ニューサウスウェールズ、クィーンズランドなど、北オーストラリアとアレキサンドラ以外は現在の州名のままです。さらに、海岸沿いには、現在の都市名がいくつも見えます。

現在の地図も示しておきましょう。

二つの地図を比べて見ると、1788年にオーストラリア大陸にやってきたイギリス人はわずか84年で、先住民の土地、言語、文化を簒奪したばかりか、行政区まで制定していたことを確認することができました。入植者たちが、先住民の土地に自分たちの居住地、街区、行政区を作っては、次々と新しく命名していったのでしょう。この地図の背後から、先住民が生きてきた痕跡が透けて見えてくるような気がします。

このような経緯を振り返ると、片岡氏のいうように、現在のオーストラリア人は、意識するにせよ、しないにせよ、「同時に二つのルールが存在する中で生きている」といわざるをえないのかもしれません。

ちなみに、入植者が入り込んだ1788年当時、アボリジニの人口は30万人から100万人だったと推定されていますが、1920年には7万人にまで減少してしまったそうです。現在の人口規模は65万人にまで回復しているそうですが、かつては250もの言語を持ち、多様な文化の下で暮らしていたアボリジニは、言語だけみても、現在は75にまで減少してしまったそうです。

古い地図が新しい地図に書き換えられていく過程で、先住民の土地や文化は、多くの場合、入植者のものに置き換えられていきました。それでも、先住民たちは、記憶、言語、生活文化、ヒトとヒトの交わり中で、存続することができた言語や生活文化もあります。

つまり、片岡氏は、現在のオーストラリアには、先住民の文化、入植者の文化、その後、オーストラリアに移植された文化等々が、さまざまな状態で同時に存在しており、何か一つの状態に特定できない現象があるというのです。「SUPER POSITION」とはまさにこのような現象を指すのでしょう。

「SUPER POSITION」(重ね合わせ)はすでに、オーストラリアだけで見られる現象ではなくなっています。いまや、世界中、さまざまな国や地域でこのような現象を見出すことができるでしょう。しかも今、ハンチントンのいう「文明の衝突」がさまざまな場所で見受けられるようになっています。

オーストラリアで開催されるシドニー・ビエンナーレだからこそ、そして、文明の衝突が懸念される世界情勢の現在だからこそ、片岡氏は「SUPER POSITION」をテーマに据えたかったのでしょう。

さて、第21回シドニー・ビエンナーレにはサブタイトルが付けられており、それは、「 Equilibrium and Engagement」でした。

■ Equilibrium and Engagement(均衡とエンゲージメント)

片岡氏は講演で、「世界を見るパースペクティブとして東洋的価値観を取り入れたい」といわれました。言葉を継いで、「五行思想を東洋の価値観として、世界に向けて発信していきたい」といわれました。

そういえば、第21回シドニー・ビエンナーレのポスターを見ると、この五行思想が反映された図案になっていました。

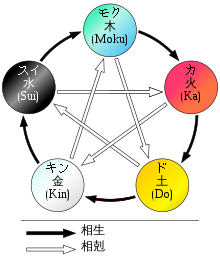

中国で生まれた自然哲学に、五行思想というものがあります。万物は火・水・ 木・金・土など五種類の元素から構成されており、これらは「互いに影響し合い、その生滅盛衰によって天地万物が変化し、循環する」という考え方です。

ポスターの5色は、Wikipediaの五行についての説明図の色とほぼ同じです。

(Wikipediaより)

この説明図では、五行は相互に「相生」(順送りに相手を生み出していく、陽の関係)と、「相剋」(相手を打ち滅ぼしていく、陰の関係)の関係にあることが、矢印(外側に示された黒の矢印と、内側に示された白の矢印)で示されています。

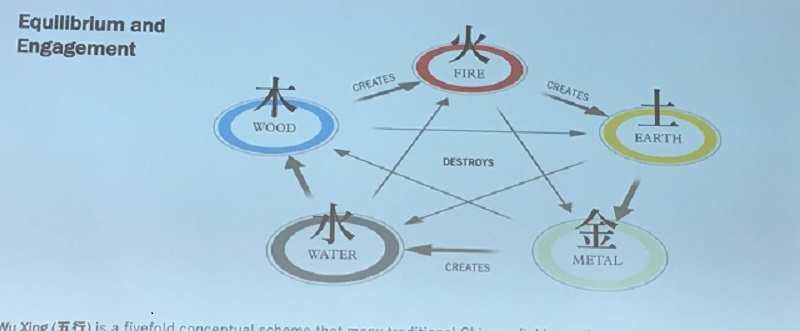

片岡氏は以下のような図を使って、テーマについて説明されていました。

Equilibrium and Engagement

この図を見ると、「相生」に相当する語として「CREATS」が当てられ、「相剋」に相当する語として、「DESTROYS」が当てられています。

森羅万象の象徴である五元素の間には、相生と相剋の二つの側面が五元素の間を巡ることによって、穏当な循環が生まれ、それによって宇宙の永遠性が保証されるという考え方が、五行思想だといわれています。

サブタイトルの「Equilibrium and Engagement」とは「均衡」と「関与」であり、まさに、この世のものにはヒエラルキーがなく、バランスを取りながら、全体が遊動しているという世界観です。この世界観こそ、アジア人で初めてシドニー・ビエンナーレの芸術監督になった片岡氏が世界に向けて発信したかったものでした。

前置きがだいぶん長くなってしまいました。

それでは、私が興味を覚えた四人の作家の作品について、第21回シドニー・ビエンナーレのHPを参照しながら、あるいは、関連情報を加えながら、ご紹介していくことにしましょう。

こちら → https://www.biennaleofsydney.art/archive/21st-biennale-of-sydney/

ホーム画面のタイトルの下に掲載されているのは、Ai wei wei氏の「クリスタルボール」です。まず、Ai wei wei氏の作品からご紹介していくことにしましょう。

■Ai wei wei(艾未未)氏の作品

2018年のシドニー・ビエンナーレで、もっとも印象深かったのが、Ai wei wei氏の“Law OF the Journey”という作品でした。

Law of the Journey

全長60mにも及ぶ巨大なゴムボートのインスタレーションです。このボートには258人もの難民が、ひしめき合うように乗っています。これまでに見たこともにない、壮大な創作のエネルギーを感じさせられます。2017年に制作された作品です。

このインスタレーションの一環として、4つのビデオ作品も展示されていたようです。日本でも上映された“Human Flow”もその一つでした。

彼が制作した“Human Flow”(『ヒューマン・フロー/大地漂流』)2019年はオスカー賞の有力候補になったほどの作品で、日本では2019年1月12日に公開されました。

こちら →http://www.humanflow-movie.jp/

この映画のサイトのホーム画面にも、難民が鈴なりになってボートに乗り、国を脱出しようとしているところの写真が掲載されています。

Ai wei wei氏は、第2次大戦後、世界で6500万人もの人々が、飢饉や気候変動、戦争などを免れるため、故国を離れざるとえなかったといいます。そして、彼が制作した『ヒューマン・フロー/大地漂流』は、そのような人々の大規模な移動を、力強い映像で表現した素晴らしいドキュメンタリーです。この作品では、危機に陥った難民の驚異的な規模とその深刻な個人への影響が明らかにされています。

こちら → https://www.humanflow.com/synopsis/

Ai wei wei氏の体験が、このようなドキュメンタリー映画として作品化されていたばかりか、今回、出品された作品にも結晶化されていたのです。

Wikipediaによると、Ai wei wei氏は1957年に北京市に生まれた中国の現代美術家で、キュレーター、建築家であり、文化評論家、社会評論家でもある多彩な人物のようです。1981年から1993年までニューヨークでパフォーマンスアートやコンセプチュアルアートの制作に励んでいたといいます。

1993年に中国に戻り、以後、中国現代美術の中心的人物であったようですが、その活動を咎められ、軟禁されてしまいます。保釈後、2015年にドイツに渡り、ベルリンで創作活動をしていましたが、2018年にはそこも離れ、世界各地で作品発表を行っているといいます。

●Law of the Journey

このインスタレーションがどれほど巨大なものであったか、会場に設置しているところを撮影した写真がありましたので、ご紹介しておきましょう。

Law of the Journey 設置場面

上の写真の右側に、クリスタルボールが置かれているのが見えます。Ai wei wei氏が出品したもう一つの作品です。写真ではとても小さく見えますが、これでも直径1メートルはある大きな球体です。巨大な水晶玉を使った作品で、2017年に制作されました。

●Crystal Ball

この作品は、第21回シドニー・ビエンナーレのホーム画面に掲載されていました。巨大な球体がまるで世界の運命を占うかのように、設置されていました。壊さないように運び込むのが大変な作業だったと片岡氏はいいます。

こうしてみてくると、片岡氏がAi wei wei氏の作品をいかに重視していたかがわかります。Ai wei wei氏は、さまざまな文化の交差するところに身を置き、その衝突を経験しながら、現代社会を俯瞰し、作品を制作していたのです。第21回シドニー・ビエンナーレの真髄はこれらの作品に集約されていたといっていいでしょう。

■Lili Dujourie氏の作品

やや傾向の異なる作品もありました。Lili Dujourie氏の、「American Imperialism」(アメリカ帝国主義)というタイトルの作品です。

真っ赤な壁が鑑賞者に強烈な印象を残します。横から見ると、この壁に立てかけられているのが、こげ茶磯の薄い銅版だということがわかります。赤い壁とこの銅板の間に、赤く塗られていないままの白い壁の部分が見えます。一見しただけでは見ることのできない、この部分に、Lili Dujourie氏のメッセージが隠されているようにも見えます。

Lili Dujourie氏の初期作品は、1960年代、70年代の政治的社会的状況への批判的なものが多かったといわれています。1972年に制作されたこの作品は、鑑賞者には理解しにくく表現されていますが、ベトナム戦争など、当時のアメリカとその外交政策への批判が込められているように見えます。

■Esme Timbery氏の作品

意表を突く作品は他にもありました。Esme Timbery氏が2008年に制作した作品で、壁一面に子どものスリッパが200セット、展示されていました。このインスタレーションは、多様な貝殻を組み合わせたデザインの素晴らしさと、輝かしく配色された色彩の組み合わせが印象的でした。

貝殻で作った子ども用スリッパ

それにしても、200組の子供用スリッパで構成されたインスタレーションには驚いてしまいました。

拡大して見ることにしましょう。

拡大したスリッパ

5×9.5×5サイズの貝殻で作ったスリッパのセットがこのように整然と、展示されていたのです。色の合わせ方、さまざまな貝殻を寄せ集め、個性を追求した造形的な美しさ、それぞれが見事な手仕事といわざるをえません。

引いて見ると、このようになります。

壁面いっぱいのスリッパ

ヒトが履いていないスリッパだけが、整然と200セットも並べられています。

華やかな色彩に彩られた壁面は、一見、美しく見えますが、考えてみれば、不気味な空間でもあります。というのも、これらのスリッパがすべて子どもサイズだからです。子どもがおらず、スリッパだけが多数、秩序づけて並べられているこの作品からは、母親の涙が感じられるような気がしてなりません。

このインスタレーションを見ると、オーストラリアの歴史を知る鑑賞者は、ごく自然に、1869年から1969年に至るまでの期間、児童隔離政策が採用されていたことを思い出してしまうでしょう。

実は、オーストラリアの先住民は18世紀に、暴力的に植民地化され、土地や文化を簒奪されたばかりではなく、19世紀末から20世紀半ばにかけて、児童隔離政策による種族根絶の危機すら経験してきたのです。

このインスタレーションからは、アボリジニが耐えてきた悲哀を読み取ることができるだけではなく、長年の悲しみと苦労が見事なまでに昇華され、作品化されており、芸術作品として深い意義と味わいを感じ取ることができます。

暴力的に支配され、土地や文化を簒奪されてきた先住民たちがどれほどの悲しみと悲惨な思いを抱えて生きて来たか、まして、子どもを奪われた母親たちがどれほど悲嘆にくれて暮らしてきたか、それにもかかわらず、彼女たちは美しい貝殻を集めてスリッパを作り続けてきました。Esme Timbery氏の作品はそのような過去と現在を表現したものでした。

Esme Timbery氏は、オーストラリアの先住民Bidjigal族のアーティストとして活躍しています。海岸沿いのアボリジニは数千年にわたって貝殻で装飾品を作ってきました。彼女の曾祖母もその伝統を受け継ぎ、1910年にはイギリスで作品を発表したこともあるそうです。

Esme Timbery氏はそのようなアボリジニの伝統を受け継ぎ、色彩の組み合わせもデザインも現代的なセンスで作品を仕上げました。そこには連綿と続いてきた文化と迫害の歴史が込められており、鑑賞者の気持ちに強く訴えかけるものがありました。

■Roy Wiggan氏の作品

Esme Timbery氏の作品と同様、心の奥深く、原初的な感情が揺さぶられるような思いのする作品がありました。Roy Wiggan氏の「ilma」で、1994年に制作されたものです。

鮮やかな色彩がとても印象的です。外側から青、橙、緑、茶、白、赤、といった具合にコントラストの強い色を隣同士に並べ、中には小さく、黒、黄と並べ、その下に赤でWという文字を平たくしたような曲線で構成されています。これが何を意味するのかはわかりませんが、整然と並べられ、秩序だって構成されているので、なんらかの記号のようにも見えます。

シドニー・ビエンナーレ2018のHPを見ると、この作品のタイトルである「ilma」は、バルディ族(西オーストラリア州キンバリー地区に居住するアボリジニ)の儀式や、物語や音楽や法律を教えるための手段を指す言葉のようです。

色彩やデザインによって、動物や植物だけではなく、気象学的事象や海洋現象、さらには、形而上学的概念なども表現できるようです。材質としては、伝統的なものでは樹皮、木綿、羽毛などが使われ、現在は、合板、アクリル絵の具、コットンウールなどが使われるようになっているといいます。

さて、Roy Wiggan氏の作品「ilma」は、ニューサウスウェールズ州立美術館から委託され、Wiggan氏が1994年に制作したものだそうです。HPによると、その内容は、コーン・ベイ(西オーストラリア州、キンバリー)と彼の父親が生き延びた特別の物語を踏まえたものだと説明されています。

「ilma」は展覧会に出品する目的で制作された作品ではありませんが、Wiggan氏は、この作品が展示されることによって、鑑賞者が文化遺産を保存することの意義を感じてくれればと考え、出品依頼に応じたといいます。というのも、Wiggan氏はilmaの制作者であるばかりか、部族の長老として、若い世代に知識や伝統や習慣を伝えることによって、過去と未来の間に架け橋になるよう奨励してきたからでした。

このようなHPの説明を読むと、この作品が単なる一個人の表現物を超えたものだということがわかります。長年にわたる民族の歴史、文化、情報が込められて表現された作品であり、いってみれば、文化遺産なのです。

この作品が展示されているコーナーをご紹介しておきましょう。

「ilma」と似たような図柄の作品が二点、並べられています。その隣の壁面には、縦長に丸い図案が繋げられているように見える作品が5点展示されていました。遠目で見ると、記号というよりむしろ、装飾品のように見えます。

今回、ご紹介した一連の作品を振り返ると、片岡氏が設定したテーマが現在の社会状況にふさわしく、しかも選ばれたアーティストたちの作品がそれに応えられる質の高いものだったという気がします。

第21回シドニー・ビエンナーレでは、「SUPER POSITION」というテーマにふさわしい作品がいくつも展示されていました。今回、ご紹介した一連の作品はとくに、シドニーで今、開催されるビエンナーレならではの問題意識が明確に反映されており、見応えがありました。

■東洋の価値観とは

第21回シドニー・ビエンナーレでは、35ヵ国から69名のアーティストが参加しました。日本人アーティストも3人、参加していましたが、今回取り上げたのは中国のAi wei wei(艾未未)氏、フランスのLili Dujourie氏、オーストラリア(アボリジニ)のEsme Timbery氏、Roy Wiggan氏、わずか4人の作品です。

私はHPの写真で見ただけで、これらの作品を取り上げることに決めました。それは、彼らの作品はいずれも、社会、歴史、政治、文化といったヒトが生きていくためのベースになるものが取り上げられ、芸術の域にまで高められて、表現されているように思えたからでした。

今回、ご紹介した作品はいずれも、私にとってはとても新鮮で、気持ちの奥深く揺さぶられるような深い意義を感じさせられました。このようなアーティストたちに参加の機会を提供した片岡真実氏に、キュレーターとしての優れた力量を見る思いがしました。

果たして、片岡氏はどのようにアーティストを選び、出品作品を選んだのでしょうか。

調べて見ると、2018年6月28日に公表されたインタビュー記事(VISUAL SHIFT, 2018/06/28)を見つけることができました。

私が最初にご紹介したAi wei wei氏の「Law OF the Journey」について、片岡氏は、「まず、目に入るのは、60mの巨大な難民ボートですが、その台座周囲には論語や聖書、ギリシャ哲学、ハンナ・アーレントなどから多くの引用が散りばめられています」と述べています。

写真を見た限りでは、そこまではわからなかったのですが、Ai wei wei氏の作品は、物質的な圧倒的迫力ばかりでなく、作品を読み解くための文字情報までも添えられていたというのです。これには驚きました。

そして、片岡氏は現代アートについて、「これまで現代アートは西欧を軸に展開されていたので、それと日本だけを見ていればよかったのですが、そこから中国、インド、東南アジアと注目される地域が拡大し、一つの価値観では語れなくなってきました」と答えているのが印象的でした。

今回、「SUPER POSITION」をテーマに設定したのは、まさにそのような現代美術を取り巻く環境が片岡氏の視野にあったからでしょう。

私がご紹介した作品のいずれもが、価値観とその衝突を発端とし、その亀裂を表現しながらも、それを昇華させ、芸術の域にまで高められていたところが素晴らしいと思いました。衝突をそのまま放置せず、感情をコントロールしながら、別のエネルギーに転化させていくところに東洋的な価値観の役割が見られるような気がします。

世界はいま、ICT技術の進展によって、これまでの秩序の体系が崩れはじめ、次第にアナーキーな状況に向かおうとしています。

第21回シドニー・ビエンナーレで片岡真実氏が提供したコンセプトを振り返ると、調和のとれた世界システムを構築していくには、日本人こそ適しているのではないかという気がしてきます。

日本人はこれまで、外来文化をその都度、日本文化と調和させ、異質のものを併存した状況で享受してきました。まさに、「SUPER POSITION」の状態を、「Equilibrium and Engagement」の状態に変化させてきたのです。今回、作品をいくつかご紹介していくうちに、日本人こそ、ヒエラルキーのないままヒトが存在しうるシステムを構築できる感性を持ち合わせているのではないかと思うようになりました。(2019/7/6 香取淳子)