■『ノマドランド』

2021年3月31日、久しぶりに映画でも見ようかと、近くのユナイティッドシネマに行ってきました。何を見るか決めていなかったので、館内のポスターをざっと見渡しましたが、これなら見てみたいと思える作品がなかなか見つかりません。

今回はやめようと思い、帰りかけたとき、ふと、ホール内でデモ映像が流されているのに気づきました。32インチTVサイズのスクリーンには、外国人の少女が映し出されています。

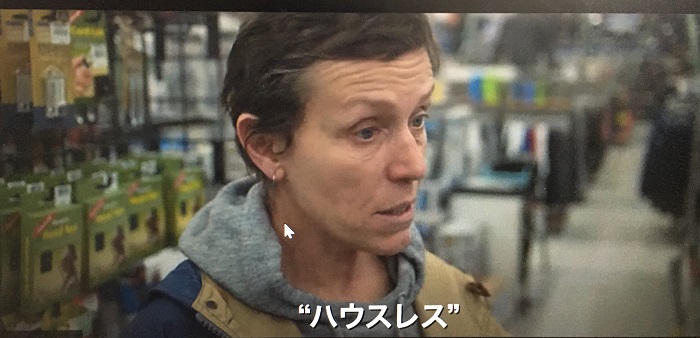

立ち止まって画面をみると、つぶらな瞳の少女のアップ画面の下に、「先生はホームレスなの?」という字幕が表示されています。聞かれた高齢女性は一瞬、間を置き、画面には、“ハウスレス”と字幕が表示されました。これを見た途端、ようやく、見たい映画が決まりました。

映画のタイトルは、『ノマドランド』(Nomadland)です。

久しぶりに見応えのある映画に出会いました。見終えてもしばらくは気持ちを整理できず、『ノマドランド』の世界に浸っていたほどです。映画館を出ると、外は別世界に見え、帰宅途上、エンドロールで流れていたウエスタン調の音楽がいつまでも耳でこだましていました。

深く、清々しく心に響き、何か考えさせられるものがあったのです。

見始めても、ストーリーにメリハリはなく、主人公や登場人物に魅力があるわけでもありません。もちろん、なにか事件が起こり、観客をハラハラ、ドキドキさせて画面に引き込もうとする仕掛けもありませんでした。

人によっては、つまらないと思ったかもしれません。

どちらかといえば、ドキュメンタリーのように、淡々と事実に沿って展開されていきます。ところが、ノマドを取り上げながら、興味本位の姿勢で追っているわけではなく、安直に社会問題化しようともしておらず、観客の興味関心を引こうとする姿勢がどこにも見当たらなかったのです。

それなのに、私は見終えた時、この映画が創り上げた世界に引きずり込まれていました。いったい、何故なのでしょうか。

帰宅後、ネットで調べてみると、監督は北京生まれでアメリカ在住のクロエ・ジャオ(Chloe Zhao)氏でした。この映画は、2017年に出版されたノンフィクション『ノマド:漂流する高齢労働者たち』(著者:Jessica Bruder)を原作に、2020年にアメリカで製作された108分の作品でした。

再び、ネットで調べてみると、映画館のデモ映像で見たあのシーンを含む予告映像が見つかりました。2分15秒ほどの映像ですが、この映画を端的に知ることが出来ます。さっそく、ご紹介しましょう。

こちら → https://searchlightpictures.jp/movie/nomadland/video.html

(開始後38秒目ぐらいで、あのシーンになります)

日本では3月26日に公開されたばかりでしたが、この映画は2020年にアメリカで製作されており、冒頭の字幕で紹介されているように、すでに欧米で数々の賞を受賞しているようです。

それでは、この予告映像を見ながら、キーとなる映像を紹介し、私がなぜ、108分もの長い間、この映画の世界に引き込まれてしまったのかを考えてみたいと思います。

■キーとなる映像

冒頭のシーンです。もうすぐ闇に包み込まれていこうとする夕刻が、荒涼とした風景の中で、「引き」の構図で捉えられています。左にうっすらと白いバンが見えます。ドアが開き、その先の方に人がいるようですが、はっきりしません。圧倒される荒野の夕刻が、どこまでも広がっているだけです。

(予告映像より。)

やがて、カメラは、女性が一人で佇んでいる姿を、バストショットで捉えます。

(予告映像より。顔がぼやけていますが、ご了承を。)

背後には白い車があり、風のふぶく音がずっと聞こえてきます。その間、セリフはなく、観客はひたすら、この広大な荒野の映像と風のふぶく音が創り上げる世界に曝されます。言葉ではなく、聴覚と視覚だけが刺激され、観客に感覚的な理解を促しているかのようでした。

■聴覚と視覚への刺激

このシーンで感じさせられるのは、広大な荒野がもたらす寂寥感と、ヒトの孤独です。暮れなずむ夕刻の寂寥感と一人佇む女性の孤独とが重なり合って、観客の中の原初的な感覚が呼び覚まされていきます。

まだ言葉にはならない情感がふつふつとかき立てられていきます。その情感を踏まえ、画面からなんらかのメッセージを読み取り、そこに詩情すら感じられるようになると、観客はすでにこの映画に感情移入して見ていることになります。

セリフに依存せず、映像と音声だけで観客を力強く、画面に引き付けていくのです。セリフがないだけに、意識レベルよりも深いところが刺激されます。やがて、呼び覚まされた原初的感覚が記憶され、蓄積されていきます。

なにもこのシーンに限りません。

この種のシーンが随所に挿入されており、その都度、観客はヒトとしての原初的な感覚が呼び覚まされていきます。つまり、一種のキー映像となって、この映画全体の基調を創っているのです。

もう一つ、ご紹介しておきましょう。

(公式サイトより)

やはり、夕刻です。まだ明るさが残り、ピンク色の雲がすーっと長く尾を引いて、広がっています。どこまでも広がる大空の下、ファーンがランタンを持って歩いています。ファーンの姿はシルエットになって、ランタンから放たれる光が、スカートの腰下をぼんやりと照らし出しています。

幾筋も広がるピンク色の雲とランタンの光とが見事に呼応し、画面を引き締めています。この瞬間でしか見られない、美しい光景が捉えられていました。

映画を見ている最中は気づきませんでしたが、こうして静止してみると、改めてその美しさがわかります。自然の美しさと同時に、ヒトの美しさも捉えられていたのです。

このようなキー映像が要所、要所に挿入されていました。観客はそれを見るたび、深く、静かに気持ちが揺さぶられます。すでに冒頭のシーンから、観客は意識下で感覚をわしづかみにされていたのです。

人の心の奥深く、入り込んでしまうこの種の映像が作用し、観客は画面に引き込まれて見ていたのではないかという気がします。

セリフによって意識に訴えるのではなく、自然の光景と音声とによって意識下に訴えられたからこそ、深いところで観客の気持ちを捉えることができたのでしょう。外在的要素(セリフ)ではなく、内在的要素(感覚)に訴えかける手法が功を奏したといえます。

もちろん、言葉も大きな役割を果たしていました。この作品のキーとなるセリフを、予告映像の中からいくつか拾ってみましょう。

■キーとなるセリフ

先ほど、ご紹介した予告映像に、この作品を組み立てているいくつかのキーとなるセリフがありました。予告映像には含まれていないシーンもいくつかありましたので、実際の映画の展開とは多少、異なります。とりあえず、ご紹介していきましょう。

●ノマド

ファーンは、同世代に見える女性から、「あなたはどこへでも行ける、あなたみたいな人は放浪の民(ノマド)と呼ばれる」といわれます。

(予告映像より)

眼鏡をかけたこの女性は定住し、安心と安全を手に入れて暮らしているのでしょう。その言葉には、半ば嫉みに近い感情と侮りのようなものが感じられます。ファーンは、「そうね」と答え、その見解を静かに受け入れているようでした。

ノマドの生き方をもう少し、肯定的に捉えているのが、ファーンの姉でした。彼女は、「ノマドの生き方って、昔の開拓者みたいじゃない? ある意味、アメリカの伝統よ」といいます。

(予告映像より)

久しぶりに戻って来たファーンを迎えたパーティの席上、彼女はノマドの生き方を肯定するような発言をし、ファーンを擁護します。もはやファーンの生き方を変えることはできないと諦めていたからかもしれません。

いずれにせよ、定住していないか、そうでないか、家があるのか、ないのか、多くの人々にとって、重要な判断材料になります。多くの場合、それは差別にもつながりかねないのですが、実は、生き方の問題なのです。

●ホームレスではなく、ただのハウスレス

スーパーで出会ったかつての教え子から、「先生はホームレスになったの」と聞かれ、ファーンは「ホームレスではなく、ハウスレス」と強調します。

(予告映像より)

さらに、ホームレスとハウスレスとは「別物よ」と念を押し、「わかった?」と確認します。

家がないことと家庭がないこととは違うのだとかつての教え子に言い含めるのです。このシーンでは、家がなく、定住できない人々を低く見る風潮に対するファーンの反発が感じられます。

このシーンの後、ファーンの来歴がナレーションと字幕によって、明らかにされます。

夫はUSジプサム社の社員で、ファーンは代用教員でした。それがリーマンショックで会社が倒産して社宅を追い出され、夫も亡くなってしまいました。住む場を失ったファーンは、それでもその地を離れず、バンに住み、ノマドとして生きることを選んだのです。

ファーンにしてみれば、ノマドはホームレスではなく、家がなくて定住しない生き方なのだと教え子に言いたかったのでしょう。家はなくても、家庭は心の中にあり、それを大切にするため、定住しないことを選択したのだということを・・・。

●働きたい、仕事をしたい

ファーンの生活が苦しいのは事実でした。福祉スタッフから、「今は厳しいわ。年金の早期受給の申請をしてみたら・・・?」と薦められるほどです。

(予告映像より)

そう言われたファーンは即座に断り、「働きたいの、仕事がしたいの」といいます。

まず、自助を優先するところに、ノマドとしての気概が感じられます。もちろん、働けば、生活費が得られるだけではなく、そこで友達もできます。

アマゾン発送センターで働いていた時、出会ったのが、リンダでした。その後も季節労働者として共に働き、時にはともにフェイスケアをしたりします。

(予告映像より)

フェイスシートを顔に載せ、寝椅子でくつろぐファーンとリンダです。過酷な労働の合間のリラックスシーンといえます。彼女たちは生き方としてノマドを選びながらも、定住していた時の身だしなみやエチケットを決して忘れていないことが強く印象づけられます。見ていて、歩っとさせられるシーンでした。

このシーンが挿入されることによって、この映画が社会派ドキュメンタリーになることが回避されています。

ある時、リンダはRTR(ノマドたちの非営利組織)の集会に参加しないかと誘います。最初は渋っていたファーンですが、決意して行ってみて、ファーンはさまざまなノマドと出会います。

●思い出は生き続ける

映画が終わりに近づいたころ、「昔、父が言っていた。思い出は生き続けるって。でも、私の場合、思い出を引きずり過ぎたかも」とファーンは言います。それまで明らかにしなかったノマドとして生きる理由を、ファーンはボブ(RTRのリーダー)に明かすのです。

ボブもまた自身を語り、「この生き方が好きなのは、最後の“さよなら”がないんだ」と言います。このセリフに、ファーンが亡くなった夫の写真を手に持つシーンが被ります。

(予告映像より)

二人のやり取りの中から、ファーンがいつまでも夫の思い出を引きずり、寒冷地でノマドとして生きる道を選んだことが明らかになります。

●また路上で会おう

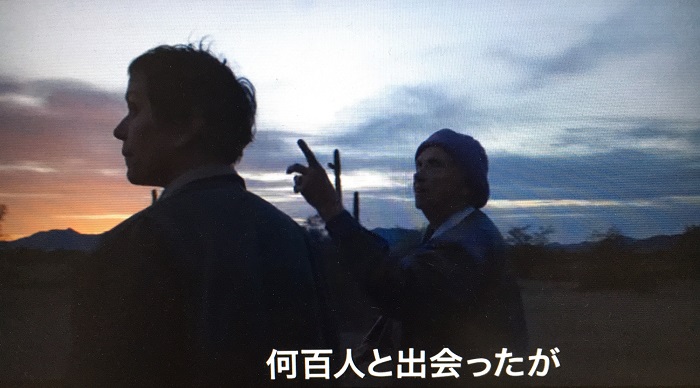

ボブもまた自身を語り、「何百人ものノマドと出会ったが、一度も“さよなら”とはいわなかった」といいます。このセリフに、亡くなったスワンキーとファーンが、ゆっくりと歩くシーンが挿入されます。やはり、暗闇になる直前の夕刻でした。

(予告映像より)

それにしても、なんと象徴的な映像なのでしょう。シルエットになったファーンの背後の空はオレンジ系の色で、スワンキーの背後の空は濃いブルーでした。自然界の移ろいを巧みに捉え、生きている者、亡くなった者をシンボリックに表現しているのです。

ボブが出会ってきた何百人もの中に、ファーンやスワンキーがいます。そのうちスワンキーはすでにこの世の人ではありません。でも、別れ際に「さよなら」とはいっていないので、また、いつかどこかで会えるでしょうというのが、ボブの生き方です。

ボブはどのノマドに対しても、「私はただ、また路上で会おう」と言ってきたといいます。そして、ボブの顔がアップになり、「実際、そうなる。また会える」と確信に満ちた表情で言うシーンに変わります。

(予告映像より)

別れても、路上でまた会えるということを確信できるからこそ、ボブは人を信じて生きてこられたといいます。確かに、たとえ、亡くなったとしても、思い出の中ではまた会えるのです。

ボブは、「だから、私は信じていられる」と言葉を続けます。

そして、画面は、ファーンが生まれたばかりの赤ちゃんを抱くシーンになります。ノマド仲間のデイブの孫です。

(予告映像より)

デイブは息子の家族と同居することを決めた時、ファーンに一緒に来ないかと誘います。このまま一人でノマドとして生きていこうとしているファーンを心配していたのです。だから、別れ際に、是非、遊びに来てと伝えていたのです。

訪れてきたファーンに、デイブはわざと赤ん坊を押し付け、部屋を出ていきます。ファーンに抱かれて無心に眠る赤ん坊の姿を映し出した映像に、ボブの「だから、私は信じていられる」というセリフが表示されるのです。

見ず知らずのファーンに抱かれているのに、安心しきって眠る赤ん坊の姿は、生きることは他人への信頼から始まることということを示唆しています。そのシーンにボブのセリフが被り、「信頼」という言葉が、時間空間の広がりの中で捉えられているのです。さり気ない日常のシーンでありながら、哲学的なインプリケーションがあります。

観客としては、このとき、ファーンは自分の生き方について考えてみたのではないかと思わずにはいられませんでした。

それでは、映画の骨格を形成しているストーリー構造をみていくことにしましょう。

■ストーリー構成

この映画は三幕構成で組み立てられていました。順に見ていくことにしましょう。

●第1幕

冒頭からRTRの集会までが、第1幕に相当します。

冒頭、荒涼とした風景の中で、一人佇む高齢の女性が登場します。片隅に小さなバンが見えます。その車が雪の残る荒野を縫う道路を進んでいきます。運転する女性が大写しになり、「あなたはどこへでも移動できる」という字幕が表示されます。この映画を象徴するシーンの一つです。ノマドとして生きることを選択した60代の女性ファーンがこの映画の主人公です。

荒野を駆けるバンを後ろから撮影したシーンはいくつか出てきます。いずれも荒涼とした風景を背景に、一台だけ走る姿が、背後から捉えられているのが印象的でした。たとえば、次のようなシーンがあります。

(公式サイトより)

緑のない砂山のような丘陵が眼前に迫っています。周囲は草木のない荒野が広がり、ヒトが生きていく場としての過酷さが感じられます。さらに、横長の大画面がこの風景に寂寥感を添えています。

冒頭の数シーンで表現されているように、ノマドにはどこへでも移動できて、何者にも束縛されない自由があります。その反面、安全を保障されているわけではなく、不便で、過酷な生活を強いられます。そして、定住している人々からは「放浪の民(ノマド)」といわれ、ともすれば、差別的に見られがちです。

つぶらな瞳の少女が登場し、そのアップ画面の下に、「先生はホームレスになったの?」という字幕が表示されます。

(予告映像より)

ファーンはスーパーでかつての教え子に出会いました。

一瞬、間をおいて、「No, I’m just houseless」とファーンは答え、画面には、“ハウスレス”と字幕が表示されます。ファーンは言葉を継いで、少女に、「Are they the same thing, right?」と尋ね、少女が「No」と答えると、満足したような表情でうなずきます。

この映画の主人公ファーンは、USジプサム社の社員だった夫がリーマンショックで会社が倒産後に死亡して家を失い、バンで暮らしながら生活している60代の女性です。

かつては代用教員をしていたのに、いまでは、アマゾンの発送センターの作業、ビルの清掃、ファミレスでの皿洗いなどの賃仕事クをして、日銭を稼ぎ、出費を切り詰めて生活しています。

ノマドとして生きることがいかに大変か。たとえば、アマゾンの仕事がなくなれば、生活費が途絶えるだけではなく、駐車場も使えなくなります。仕事探しはもちろんのこと、まずはバンを駐車できる場所から探さなければなりません。

あまりに厳しい生活ぶりを知った福祉スタッフはファーンに、年金の早期受給申請を勧めます。ところが、彼女はそれを断り、「私は働きたい、仕事をしたいの」と訴えます。このシーンでは、できる限り、自立して生きていきたいというファーンの心根が示されています。

他人に頼ることを拒み、あくまでも自立して生きていこうとするファーンに、アマゾンでの仕事仲間のリンダは、ノマドの集会に参加してみないかと誘いかけます。

ここまでが第1幕です。主人公の置かれた環境、来歴、そして、ノマドとして生きることがいかに大変なことか、さまざまなエピソードを通して、的確に示されています。

ところが、なぜ、ファーンがノマドとして生きているのか、その内面については、この段階ではまだ触れられていません。

●第2幕

RTRの集会からスワンキーの死までが第2幕です。

リンダから誘われても、渋っていたファーンは、思い切って、世界最大のノマドたちの集会“RTR(Rubber Tramp Rendezvous)”に参加してみることにしました。すると、そこには様々な理由で、ノマドとしての生活を選んだ人々がいました。

そのときのシーンがコンパクトに編集され、RTR編として解禁されていました。さっそく、ご紹介しましょう。

こちら → https://youtu.be/u0E7hmyUbUs

どんよりと曇った大空の下、ファーンは不安そうな表情でRTRの集会に出かけます。リンダを探し当てると、ほっとした表情で彼女の肩を叩きます。振り返ったリンダは「よく、きたわね」と声をかけ、「あれがボブよ」とRTRのリーダー、ボブを指さします。

そんな二人の様子を見ていた後ろの男性がファーンに椅子を差し出します。さり気ないやり取りの中に、ノマドたちの他人を思いやる心持が見えてきます。そんなちょっとした気持ちのやり取りは、やがて、RTRのリーダー、ボブの演説内容とリンクしていきます。

画面はRTRのリーダー、ボブ・ウェルズのショルダー・ショットに切り替わり、演説する顔面の表情が映し出されると、その内容が次々と字幕に表示されていきます。

「我々はドルや市場という独裁者を崇めてきた」

「貨幣というくびきを自らに巻き付け、それを頼みにして、生きてきた。馬車馬と同じだ」

「身を粉にして働き、老いたら、野に放たれる。それが今の我々だ」

「もし、社会が我々を野に放り出すなら、放り出された者たちで助け合うしかない」

この字幕が表示されたとき、画面は、真剣に聞き入っているファーンのショルダー・ショットに切り替わります。

その画面のまま、ボブの言葉は続きます。

そして、「“経済”というタイタニックが沈みかけている」というフレーズが字幕表示された後、カメラはボブの顔を映し出し、「私の目的は、救命ボートを出して、多くの人を救うことだ」と締めくくります。

演説するボブの言葉を紹介してきましたが、おそらく、それがアメリカ社会の現実なのでしょう。グローバル資本主義経済下では、富める者はますます富み、貧しい者はますます貧しくなって、格差が広がっています。労働者は、低賃金で働けるだけ働かされて、高齢になると、切って捨てられるというのが実状なのです。

RTRのリーダー、ボブが言うように、高齢になれば、社会保障も十分ではないまま、職を失い、家を失ってしまいます。そうなれば、バンに住んで、ギグワークを探し、生きていくしか方法はないのです。

ボブの語る一つ、一つのフレーズが、心に刺さるものでした。自己責任という名の下に搾取され続け、高齢になれば、放り出されるといった現実の中で、ノマドたちは、生きていくために、助け合うしかないのです。

ボブの演説が終わると、炊き出しのシーンになります。ファーンはリンダと一緒に配給の列に並びますが、そこで出会ったのが、スワンキーでした。

彼女は腕を怪我しており、食べ物を取り分けることができません。ファーンがそのお手伝いをしています。こうして出会ったその時から、彼女たちの中に、お手伝いをする、されるという関係が生まれていきます。

パブリカをもっと入れてとか、コリアンダーはダメといったような会話には、家庭の雰囲気を感じさせられます。列を作って順番を待つノマドたちの表情も明るく、なんともいえず穏やかなに見えました。一人ではなく、集っているからこそ、気持ちが安定し、穏やかな表情になるのでしょう。

路上生活をしていると、一人では解決できない不便なことがいろいろあります。

たとえば、ファーンに気持ちを許したスワンキーはさっそく、車体の塗装を頼みます。ファーンは快く引き受け、なんとか塗り終えると、スワンキーは「残ったペイントはあげるわ」といい、感謝の気持ちを伝えます。

こうして、貨幣を介在させない互酬関係が成立するのです。

個人的な助け合いばかりではありません。RTRの集会に参加すると、ノマドたち共通の課題として、救助の呼び方、タイヤの交換、さらには、車にはGPSを搭載した方がいいといったような生活の知恵を教えてもらえます。

第2幕では、RTR集会に参加することによって、孤立していたノマドたちも一人ではなく助け合って、共に生きていけるということが示されています。社会から切り離され、絆を断ち切られたとしても、ここに来れば、メンバーの一人だということを確認できるのです。

さらに、この集会を経て、スワンキーやデイブを絡めたノマドと知り合い、それぞれのサブストーリーが誕生し、第3幕へと誘導されます。

●第3幕

親しい人が亡くなり、バンが故障するというクライマックスを経て、それでもファーンがノマドとして生きることを選択するまでが描かれます。

ファーンはRTRの集会で、さまざまなノマドと出会います。たとえば、スワンキーの場合、車体の塗装を頼まれ、やがて、二人の間に友情が生まれていきます。

ある日、スワンキーは不用品の提供をfacebookで告知し、身の周りを整理しはじめました。このシーンで私はなによりも、高齢のスワンキーがSNSで社会とつながっていることに驚きました。

定住していなくても、スマホの契約ができるのか、さらには、カード決済ができるのか、日本に住んでいると、そんなことがちょっと気になりましたが、現代のノマドには車とスマホ、パソコンは不可欠なのだと、このシーンを見て納得しました。

さて、75歳のスワンキーがなぜ身の周りの整理を始めたかといえば、医者から余命7,8カ月だと診断されたからでした。ノマドとして生きてきた彼女ですが、いよいよ、死をどう迎えるかという段階に入っていたのです。

このまま病院で死を待つのはお断りだと彼女はファンシーにいい、安楽死の方法をいろいろ考えているともいいます。そして、ノマドらしく、さよならといわず、明るくバンに乗って、去っていきました。

その後、ファーンはスワンキーが亡くなったことを知ります。ノマドの仲間たちは集い、焚火をし、彼女が好きだった石を一人ずつ、投げ込んでいきます。石が好きだったスワンキーが望んだ弔いの儀式でした。

(公式サイトより)

真ん中にいるのがRTRのリーダーであるボブ・ウェルズ、そして、その隣がデイブです。二人とも両手を組み、沈んだ顔をしています。スワンキーの死によって、誰もが、いつかは迎えなければならない死を考えさせられたのです。

車とスマホがあり、健康であれば、ノマドとして生活していくことはできます。ところが、その一つでも欠けると、もはやノマドであり続けることはできなくなります。自立して生きることはできず、家族か公的扶助に頼らざるを得なくなります。

ファーンにもそのような時が訪れました。車が故障したのです。

ファーンは整備工場に車を持ち込みます。その時のシーンが本編整備工場編として公開されていました。ご紹介しましょう。

こちら → https://youtu.be/LVR9A7YLsqQ

車を点検する整備士の様子をファーンは不安そうに見つめています。まるでわが子の回復を願うまなざしでした。

点検を終えた整備員は、修理代の見積もりとして、2300ドル+税だといいます。そして、この車は走行距離が長くて、市場価格も安い。修理するより、車を買ったらどうかと提案します。

言われたファーンは「それはできない」と即答します。そして、慌てたように、「時間もお金もかけて改装したから、他人かれ見ればボロ車でも、私には…」と言いかけて、「車に住んでいるのよ、私の家(home)なの」と言い直します。

ファーンにとってこの車は、壊れたからと言って取り換えることのできない家庭なのです。

当然のことながら、修理を選択しますが、そのお金がありません。仕方なく、姉に電話し、修理代金を貸してもらうことにしました。姉は久しぶりに会う妹を快く受け入れ、歓迎のパーティを開いてくれます。

パーティの席上、姉は、「ノマドの生活って、昔の開拓者みたいじゃない。ある意味、アメリカの伝統よ」といい、ファーンの生き方を擁護します。姉の言葉を、ファーンはどれほど複雑な思いで聞いていたのでしょう。

さて、姉に修理代金を借りることができ、ファーンは再び、ノマドとして路上生活に戻ります。

ある日、ファーンは息子家族の家で暮らすデイブを訪れました。デイブの家族は総出で歓待してくれました。そして、息子の妻から、デイブが一緒に暮らしたがっていることも聞きます。ひょっとしたら、少しは気持ちが動いたのかもしれません。

ところが、ファーンはやはりノマドとして生きることを選択します。

第1幕、第2幕、第3幕とみてくると、この映画のストーリーがきわめて構造的に組み立てられていることがわかります。

いかにもドキュメンタリー映画のように見えながら、実は、緻密なストーリーによってドラマティックに創り上げられていたのです。だかこそ、一見、つまらないように見えながら、一度も退屈することなく、画面に引き込まれて見ていたのだということがわかります。

果たして、どのようなスタッフが製作していたのでしょうか。

■製作スタッフ

最初にいいましたが、この映画の監督はクロエ・ジャオ(Chloe Zhao)氏です。『ザ・ライダー』(2017年、アメリカ製作)で高く評価されています。1982年の北京生まれでアメリカ在住の気鋭の監督です。

こちら → https://eiga.com/person/315968/

『ノマドランド』では、監督・製作はもちろん、脚本・編集も担当しています。

この映画では、深淵で情感豊かな映像が強く印象に残りましたが、撮影を担当したのは、ジョシュア・ジェームズ・リチャード(Joshua James Richard) 氏 でした。

(公式サイトより)

主人公のファーンを撮影するジョシュア・リチャーズ氏とクロエ・ジャオ監督です。『Vogue』2021年2月18日号によると、クロエ・ジャオ監督は彼とは私生活でもパートナーで、息の合った仕事ができているそうです。

さらに、クロエ・ジャオ監督はインタビューに答え、「必ず私がファーストカットを手がけて、それを観て彼は私の編集の方向性を理解してくれるんです。彼は私がどこをカットするかを把握しているので、いちいち彼に伝えなくていいんです」と語っています。

おそらく、この写真はファーストシーンを撮影していたときのものなのでしょう。

何をどういう観点で撮るか、どのような光量、ライティングの下で撮るか、映像に美意識が重要なことは言うまでもありませんが、さらに、作品のコンセプトが関わってきます。

上記のインタビュー内容を考え合わせると、『ノマドランド』で素晴らしい映像を度々、目にすることができたのは、監督と撮影者とが作品コンセプトや視点、美意識を共にしていたからこそ、可能だったといえるでしょう。

もちろん、俳優にとっても、監督との一体感は必要です。

『Vanity Fair』(2020年11月11日)の記事によると、ファーンを演じたフランシス・マクドーマンド氏は、2017年に製作された『ライダー』を見て、クロエ・ジャオ監督が完璧だと思ったそうです。

クロエ・ジャオ監督に惹かれた彼女は、2017年に出版された“Nomadland: Surviving America in the 21st Century” (邦題:『ノマド:漂流する高齢労働者』)の映画化権を購入し、クロエ・ジャオ監督に製作依頼をしたのです。

主演のフランシス・マクドーマンド氏主導で、この映画が誕生したともいえますが、果たして、フランシス・マクドーマンド(Frances McDormand)氏とはどういう人物なのでしょうか。

調べてみると、『ファーゴ』、『スリー・ビルボード』などでアカデミー主演女優賞に輝いた、実力派の俳優でした。

こちら → https://eiga.com/person/63036/

そして、ファーンに心を寄せ、一緒に住まないかと誘いかけたデイブを演じたのが、デヴィッド・ストラザーン(David Strathairn)氏でした。

こちら → https://eiga.com/person/50572/

驚いたことに、『ノマドランド』の出演者は、ファーンとデイブ以外はすべて俳優ではなく、ノマドをはじめとする協力者たちでした。

確かに、Wikipediaで、『ノマド:漂流する高齢労働者たち』をチェックしてみると、映画に出演していた俳優以外の人々は、この本で取り上げられた人々でした。リンダ・メイ、シャーリン・スワンスキー、ボブ・ウェルズなど、まるで本物のノマドのように、俳優が迫真の演技をしているのかと思っていましたが、実は、当人たちが画面に登場していたのです。

彼らは主演のファーンに打ち解けて、すっかり気を許し、素のままでカメラの前に立ち、その生活ぶりを再現していたのです。登場人物が本物なのですから、画面に迫力がでないわけがありません。

■なぜ、『ノマドランド』に引き付けられたのか。

なんの予備知識もなく、見た映画でした。最初は風景画のような、深淵で詩的な映像に引き付けられただけでした。登場人物に華がなく、ストーリーにもメリハリがなく、漂流して生きざるをえない高齢労働者の日常が描かれているだけのように見えました。

ファーンという架空の人物が設定されていなければ、ただのドキュメンタリー映画で終わったでしょう。

どこから、この映画に引き付けられていったかといえば、スーパーでかつての教え子に出会い「先生はホームレスになったの?」と問われたシーンからです。「ホームレスではなく、ハウスレス」ときっぱり言い切るファーンの表情に引き込まれたのです。そして、考えさせられました。

ホームレスとハウスレスとはどう違うのか?と頭の中で問いかけていたのです。この時、私の脳裡にしっかりと 楔が打ち込まれたといえるでしょう。このシーン以降、セリフに注意して見るようになり、次第に、この映画の奥深さに引き込まれていったのです。

当初、キーになったのは、このような映像であり、そして、セリフでした。

やがて、ストーリーが展開していくにつれ、ただの高齢労働者にしか見えなかった登場人物たちが、それぞれの価値観を持ってノマドという生き方を選択し、自立して生きている人々だということに気づいていきます。

スワンキーの死を知り、バンの故障というクライマックスに至ったとき、さすがのファーンも今度こそは、ノマドとしての生き方を放棄するのかと思いました。ですから、同居の提案があったデイブの元に行くシーンになったとき、それを受け入れるのかと思いました。

生まれたばかりの赤ん坊を抱いたとき、ファーンには感慨深いものがあったはずです。信頼されていること、未来が感じられること、いずれも生きていく上で欠かせないものです。

実際、ファーンはデイブの息子家族からも歓待されており、同居しても居心地よく暮らせることは予想できていました。老いて、身寄りのない女性にとって、同居はもっとも望ましい選択でしたから、その可能性は十分、ありました。

ところが、ファーンはノマドとして一人、路上で生きる道を選択したのです。夫との思い出から抜け出ることができなかったからでした。

■『ノマドランド』に何を見たか。

最後のシーンが秀逸でした。

(公式サイトより)

岩に砕け散る大波を背景に、ファーンが一人、佇んでいます。その姿に悲壮感はなく、気負いもなく、ただ、貧しくても自由に生きてきたことからくる自負心と落ち着き、そして、悟りのようなものが感じられました。

このときのファーンの顔には、気高さすら感じられます。自己責任を条件に選択を迫られたのではなく、自らの意思でノマドという生き方を選択した者の潔さがあったのです。

さて、この映画は、ノマドのエピソードを積み重ねて観客を誘導し、クライマックスに達したかと思うと、さまざまな可能性を示して期待させ、逡巡させ、最終的に、主人公はノマドの生き方を選択するという展開でした。

ハラハラ・ドキドキの要素はありませんでしたが、事実を踏まえ、構造化されたストーリーに支えられていました。そのおかげで、ノマドの生き方を通して、折々のシーンで、「生きる」ということを考えさせられました。

アマゾン発送センターやファイスブックなど、現代的要素を巧みに取り入れながら、建物としての家、家族の交流の場としての家庭、そういうものを失った者が辿り着いたノマドという生き方が深刻ぶらずに描かれていたのです。

グローバル資本主義経済下で生きるということの意味を深く問いかけ、哲学的内容を含んだ見応えのある作品でした。

とくに、最後のシーンでは、孤高の人、ファーンが最後まで矜持を保って生きてきた姿勢に圧倒されました。このシーンを何回も反芻しながら、これまで自分はどう生きてきて、今度、どう生きようとしているのか、いまなお、問い続けています。観客に内省を迫る映画だといえるでしょう。(2021/04/11 香取淳子)