■アメリカ合衆国、初めての国旗

1783年9月3日、パリ条約(Treaty of Paris)が締結されました。アメリカ合衆国が、イギリスから独立した国家であることが正式に認められたのです。1775年4月19日に始まった独立戦争がようやく終結したことになります。

独立国家と認められたからには国旗が必要になりますが、実は、パリ条約以前に、アメリカ合衆国の国旗は作られていました。国家として正式に承認される前、つまり、まだ独立戦争の最中に、独立の象徴としての国旗が作られていたのです。

こちら →

(※ https://americancenterjapan.com/aboutusa/monthly-topics/1953/、図をクリックすると、拡大します)

これを見ると、左上の隅に英国旗「ユニオン・ジャック」がレイアウトされ、それ以外の部分は、赤白13本のストライプが使われています。ジョージ・ワシントン(George Washington, 1732 – 1799)がデザインし、「グランド・ユニオン」と呼ばれた国旗です。独立戦争が始まった翌年の1776年1月1日に大陸軍本部に掲げられました。

アメリカはまだ本国イギリスと戦っている最中でした。それなのに、自分たちで作った国旗を本部に掲げていたことからは、人々の団結心を高め、戦意高揚を図ろうとしていたことがうかがい知れます。

英国旗を取り囲むように、アメリカ植民地13州をシンボリックに配したデザインでした。

それから約半年後の1776年7月4日、第2回大陸会議で、独立宣言が採択されました。もちろん、この時もまだ本国イギリスを戦っている最中でした。

独立宣言の冒頭には、「すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって、生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられている」と述べられています。

独立宣言の執筆を担当したジェファーソン(Thomas Jefferson, 1743 – 1826)が、自然権と個人の自由という理念を重視していたからでした。だからこそ、彼は17 世紀の哲学者ジョン・ロック(John Locke FRS, 1632 – 1704年)らが提唱していた理念を踏まえ、これらの文言を起草したのです。

さらに、彼は英国に対する種々の苦情を列記し、なぜ母国イギリスから完全に独立しようと決断したかを正当化していました。まさに独立不羈の精神を貫き、本国イギリスに対峙していたことを示したのです。

それだけに、片隅とはいえ、英国旗ユニオン・ジャックがアメリカ国旗にレイアウトされていることには違和感がありました。おそらく、当時のアメリカ人もそう思ったのでしょう。翌年、このデザインは変更されました。

■星条旗に込められた建国の精神

1777年6月14日、フィラデルフィアで行なわれた第2回大陸会議の海事委員会で、アメリカ合衆国の国旗として制定されたのが、この星条旗です。

こちら →

(※ https://www.y-history.net/appendix/wh1102-029_1.html 図をクリックすると、拡大します)

新しいデザインは、ユニオン・ジャックを削除し、青地に13個の白い星を円形に配したものでした。独立のために立ち上がった13州を、星と赤と白の横線で表現したのです。

このデザインについてワシントンは次のように述べたと伝えられています。

「星は天から与えられたもの、赤は母国を表す。その赤を分離する白のストライプは、われわれが母国から分離したことを表す」

(※ https://americancenterjapan.com/aboutusa/monthly-topics/1953/)

ようやく出来た国旗ですが、一見してこのデザインが、私たちが見慣れたアメリカ国旗とは異なっていることがわかります。この時もまだ本国から独立を勝ち取っていたわけではありません。

1776年の国旗との違いは、ユニオン・ジャックの代わりに、青地に13個の白い星が円形にレイアウトされていることでした。独立を目指して戦っているアメリカ13州を強調したものに変更されていたのです。

現在の星条旗はこちらです。1960年7月4日に更新されました。

こちら →

(※ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97 図をクリックすると、拡大します)

星が円形ではなく、横一列に6個の星と5個の星が交互に9段、並べられています。青地に合計50の星が表現されているのです。なぜ、50の星が表現されているかといえば、1959年8月にハワイがアメリカの州に昇格され、州の数が50になったからでした。その結果、1960年7月4日に星の数が変更されたのです。

このデザインは27代目ですから、それまでに26回もデザインが更新されたことになります。もっとも変更の多いのがアメリカ合衆国の国旗だと言われる所以です。

さて、アメリカ合衆国の星条旗は、星と赤と白の横線で構成されています。当初、加盟州が加わるたびに、星と横線が追加されていました。やがて、横線を増やすことが難しくなったので、1818年に、横線は独立当時の13本に固定することにしたという経緯があります。

その後、加盟州が増えれば、翌年の独立記念日(7月4日)に星だけを増やすという方法が取られ、現在に至っています。

さて、星条旗は、白、赤、青で色構成されています。

白は純粋と純潔を表し、赤は逞しさと勇気、そして、青は警戒と忍耐と正義を表すとされています(※ 前掲URL)。

アメリカ合衆国の国旗には、純粋で逞しく、勇気をもって生きることを目指す一方、警戒心を緩めず、忍耐強く、正義感に満ちた振舞を望ましいものとする建国時の精神が表現されているといえます。

生きることに絶望していた人々にとって、この国旗は大きな希望でした。国内であろうと、国外であろうと、多くの人々は、アメリカの国旗に、独立不羈の精神、チャレンジ精神、革新の精神を見ていたのでしょう。

その後、自由と独立を標榜するアメリカに、移民が続々と押し寄せてきました。故国で生活できなくなった人々や、圧政に苦しむ人々、そして、自由を求める人々が、アメリカを目指してやって来たのです。

当時のアメリカには、大挙して押し寄せてきた移民を受け入れる余裕がありました。広大な国土を整備し、資源を活用し、開発するために、大量の労働力が必要だったからです。双方の思惑がマッチして、しばらくの間、移民の流入が続きました。

やがて、アメリカに不況の兆しが見え始めると、一転して、移民を排斥する動きが起こりました。自由の国アメリカとはいえ、いつまでも移民を無差別に受け入れるはずがなかったのです。

■移民政策

独立直後は、イギリス周辺からの移民が多かったのですが、その後、ヨーロッパを中心に移民が増えていきました。やがて移民に規制がかけられるようになり、1790年に制定された帰化法(The Naturalization Act of 1790)では、「自由な白人(Free white men)」に限定して帰化が認められました。

国内の整備が進むにつれ、先着移民の意向を受け、新規に流入してくる移民を選択するようになったのです。

1790年といえば、アメリカで初めて国勢調査が行われた年です。当時、人口は約400万人でした。

(※ https://academic-accelerator.com/encyclopedia/jp/demographic-history-of-the-united-states)

当時、アメリカの人口は、たった400万人だったというのです。巨大な国土に対し、あまりにも人口が少ないのには驚かされます。どれだけ移民を受け入れても十分ではないと思えますが、当時のアメリカ人はそうではなかったようで、帰化するためのハードルを高く引き上げました。

当時のアメリカは、なによりもまず、労働力を必要としていたはずです。資源を活用するには、大量の労働者が必要だったからです。出身国を問わず、誰もが力を出し合い、協力しあい、新国家を建設していかなければならない時期でした。

ところが、入国してきた移民に対し、当時の為政者は、アメリカ国民になるには、「自由な白人」でなければならないという規制をかけたのです。

労働力需要が高かったにもかかわらず、このような規制を賭けた背景には、非白人をアメリカ国民として受け入れることへの強い反発があったと思われます。当初、アメリカはイギリスを中心としたヨーロッパからの移民で占められていました。先着した彼らの心情が強く反映された法律だったといえます。

久米はアメリカの移民について、次のように記しています。

「1820年から70年までの51年間に外国人の移民は750万人を数えた。そのうち最も多いのは英国からの移民であり、次いでドイツ人である。また早い頃からアフリカから黒人奴隷を輸入して使ったので、黒人は全人口の7分の1に達するほど多い」と述べています。

(※ 久米邦武編、田中彰校注、『特命全権大使 米欧回覧実記』1、1999年:初版1977年)、岩波書店、p.56.)

アメリカには独立以前に、アフリカから強制的に連れてこられた人々がいました。1640年代から1865年に至る間に、アフリカから連れてこられた人々とその子孫たちです。彼らは合法的に奴隷化され、肉体労働者としてアメリカ社会に組み込まれていました。南部のプランテーションを中心に、奴隷制度が定着していたのです。

本国イギリスに対し、アメリカは自由と独立を求めて戦いました。激戦の結果、ようやく独立を手にしたアメリカですが、実は、はるか以前から、アフリカ人を奴隷として売り買いし、強制労働をさせてきた歴史がありました。長年に亘って、アフリカ人の自由と独立を侵害するという矛盾をアメリカは犯していたのです。

その奴隷制が、1820年頃には岐路に差し掛かっていました。

1819年の時点で、アメリカには22の州がありました。その内訳は、11が奴隷州(南北戦争以前に奴隷制を認めていた州)、11が自由州(南北戦争以前に奴隷制を禁止していた州)でした。両勢力が拮抗していたのです。

時代が下るにつれ、アメリカ全般に、奴隷制反対の感情が強まっていきました。北部ではすでに奴隷制は禁止された州がありましたし、急速に消滅しつつある州もありました。

ところが、南部では逆に、綿花需要の高まりとともに、プランテーションでの黒人奴隷労働への依存が強まっていました。奴隷制を禁止するか否かは、地域産業の盛衰ともかかわる大きな問題になっていたのです。

たとえば、南部では南北戦争前の時点で、4軒に1軒が奴隷を所有していたといわれています。南部では農園等の労働力として黒人が必要とされていたのです。黒人の95%が南部に住み、南部人口の3分の1に達していました(※ Wikipedia)。

「奴隷を所有」という表現に示されているように、黒人奴隷は家畜と同様に扱われていました。そして、彼らを多く所有すればするほど、富者であることの証とされていたのです。

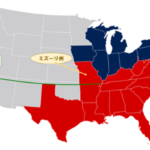

■奴隷州と自由州

アメリカには、奴隷制を禁止している州(自由州)と、奴隷制を維持したままの州(奴隷州)が存在しました。

奴隷州と自由州との区別は、経済基盤を奴隷労働に依存している州なのか否かで判断されていました。奴隷労働に依存しなくてもいい経済体制の北部の諸州と依存せざるをえない南部の諸州との間で、利害対立が先鋭化しはじめました。

相互の利害対立の緩和を図るため、1820年に成立したのが、「ミズーリ―協定」です。

このミズーリ協定では、北緯36度30分よりも北に新設される州を自由州、南に新設される州を奴隷州とするという内容でした。緯度で北部と南部とに区分するもので、合意を得るための手段です。まさにアメリカ合衆国の政治的安定を図るための方策でした。

1849年ごろの奴隷州と自由州の構成図を見つけたので、ご紹介しましょう。

こちら →

(※ https://history-link-bottega.com/archives/36030392.html 図をクリックすると、拡大します)

上図のうち、青は自由州、赤は奴隷州、灰色部分は州に昇格していない地域を示しています。グリーンの線が、ミズーリ―協定で設定された北緯36度30分線です。

興味深いことに、北緯36度30分以北にありながら、奴隷州を区分けされている州がいくつかあることに気づきます。実は、それらは、「ミズーリ協定」以前にすでに奴隷州として区分けされた州でした。それが、協定成立以降もそのまま踏襲されているのです。

ところが、それらの州とは違って、このミズーリ州は北緯36度30分以北にあるにもかかわらず、奴隷州とされています。それは、ミズーリ―州を奴隷州と認める一方、奴隷制禁止を唱えるメイン州を自由州とするためでした。両派のバランスを図るため、このような変則的な区分けがされていたのです。アメリカ合衆国議会が、奴隷州と自由州の数をほぼ均等にし、政治的安定を図っていたことがわかります。

久米は、「1820年から1870年までの51間に移民は750万人を超えた」と書いていますが、この1820年という年は、アメリカ合衆国議会で、奴隷制擁護派と反奴隷制派との間で協定が成立した年もありました。

そして、移民は1820年以降も、増加し続けました。綿花栽培への需要が急速に高まったのに伴い、労働力需要が伸びたからです。綿花生産量は大幅に延び、1820年には総輸出額に占める綿花輸出の割合は32.01%であったのが、1860年には57.5%にも達していました。

(※ 小川晃、「アメリカ南部の綿プランテーションと黒人奴隷」、『横浜商大論集』第4巻1号、1970年、p.17.)

■アメリカ社会に定着していた奴隷制

当初、ヨーロッパからの移民とアフリカから連れてこられた奴隷は共に、綿花や砂糖などのプランテーション経済を支えていました。ヨーロッパからの移民とはいえ、アメリカに到着したばかりでは働き口が限られていました。手っ取り早く仕事に就けるのは、プランテーションでの労働でした。

到着したばかりの移民を描いたウィンスロー・ホーマー(Winslow Homer, 1836-1910)の作品があります。ご紹介しましょう。

こちら →

(※

https://www.meisterdrucke.jp/fine-art-prints/Winslow-Homer/768645/1857%E5%B9%B4%E3%80%81%E3%83%9C%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%86%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%81%B8%E3%81%AE%E7%A7%BB%E6%B0%91%E3%81%AE%E5%88%B0%E7%9D%80%E3%80%82.html 図をクリックすると、拡大します)

ボストンに到着したばかりの移民と、出迎える人々が写実的に捉えられています。家族なのでしょうか、駆け寄って抱き合うシーンが情感豊かに描かれています。男性はシルクハットを被り、女性はスカーフで頭部を覆っています。どうやらヨーロッパからの移民のようです。

この絵のように移民は次々と、アメリカに押し寄せてきましたが、白人は単調で過酷な労働を厭い、年季が明けると早々に、他の労働に移動していきました。その結果、綿花栽培などの重労働にはもっぱら黒人奴隷があてがわれるようになりました。

実は、それ以前から、アメリカ経済を支えるために、黒人奴隷はなくてはならない存在になっており、奴隷制として合法的に制度化されていました。

ヴァージニア州の議会は、1601年に黒人を終身奴隷といて白人奉公人とは違う身分にする法律を制定しました。その後、同様の法律が次々と他の州でも採用され、独立戦争の頃には、黒人奴隷が制度化され、所有者の財産として法律的に認められるようになっていました(※ 前掲。p.24.)。

すでに17世紀初頭にアメリカは、経済基盤を安定させるため、奴隷への強制労働を合法化し、奴隷制度を定着させていたのです。以来、取り立てて異議を唱える者もなく、奴隷取引は19世紀後半まで続いていました。

久米は、奴隷取引が近年まで続いていたことについて、「言語道断」であると感想を述べています(※ 前掲。p.231.)。

■久米がワシントンで見た、奴隷の絵

ワシントン滞在中に久米が驚いたことがありました。それについて、次のように記しています。

「ワシントン市内の画商の店で、黒人が縛られて座らされているかたわらに白人が銃を持って並び立ち、一方、密林内では黒人を追い立てている様子を描いた油絵を見た。これは何の図かと尋ねたところ、アフリカで奴隷狩りをしているところだという答えであった」

(※ 前掲。p.230.)

日本では想像もできないような西洋社会の一側面を、久米はその絵画の中に見たのです。どれほど驚いたことでしょう。

画面では、アメリカの独立宣言に盛り込まれた自然権や個人の自由といった基本的権利がまったく蔑ろにされていました。自由の国アメリカと称賛された高邁な理念が、その絵には微塵も見られなかったのです。

自由平等の建国理念を好ましく思っていただけに、久米が大きなショックを受けたのも無理はありません。アメリカ合衆国の建国理念とはあまりにもかけ離れた内容の絵でした。

絵を見たことがきっかけとなって、久米は徹底的に調べました。

その結果、奴隷狩りの多くが、アフリカの西北部、大西洋に面して曲折した湾岸一帯から地中海沿岸のバーバリー海岸に至るまで、幅広く行われていたことを知りました。さらに、このような事業を行っていたのはもっぱらヨーロッパであり、最も盛んだったのがスペイン、ポルトガルであったことも知りました。

具体的な奴隷狩りの方法について、久米は次のように述べています。

「彼ら奴隷業者がアフリカに行って、「ネグロ」狩りをすると、「ネグロ」は恐れて叢林に逃げ潜むのだが、奴隷業者たちは隊伍を整え部署を定めて、追いかけてこれを捕らえ、本営に送って人数を数え、船の暗い船倉いっぱいに押し込む。それはまるで羊や豚を囲い込むかのようであった」(※ 前掲。pp.230-231.)

ヨーロッパの業者はまさに動物を追い込み、生け捕りにする方法でアフリカ人を捕え、輸送し、売買していたのです。人間としての扱いとは程遠く、もちろん、彼らがアフリカ人の気持ちを気に掛けることもありませんでした。

当時の様子を描いた絵を見つけましたので、ご紹介しましょう。

こちら →

(※ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AfricanSlavesTransport.jpg 図をクリックすると、拡大します)

いつ頃、描かれた絵なのかわかりませんが、現地では日常的に、このような光景が見られていたのでしょう。子どもや女性は縄で縛られて繋がれ、成人男子はさらに、木材で首を繋がれ、縦一列になって行進させられています。痛みを与え、逃げ出せないようにしているのです。

久米は、言葉も出ないほど驚きます。

そして、次のように述べています。

「そもそもヨーロッパは強く荒々しい習俗を持っている。奴隷を使う悪習はエジプト、ギリシャ、ローマの時代に起源があり、西暦1500年代のはじめからスペイン、ポルトガル、イギリス、オランダの諸国が競って航海と植民を行い、黒人奴隷を買い入れては植民地に輸送することが一時おおいに行われた。これを英語で「スレイブ」という。日本語に訳せば「奴婢」であろうけれども、その扱いの残酷なことは、むかしの「奴婢」への扱いをはるかに超えている」(※ 前略。p.230.)

日本では見たことも聞いたこともなかった人間の取り扱いを知って、久米は戸惑いました。

奴隷の絵を見たときは、これが、個人の自由と平等を謳い上げたアメリカ国民のすることなのか・・・と憤っていました。ところが、色々調べてみると、奴隷に対する非人間的で、残酷な扱い方は、もっと根深いもので、ヨーロッパ文明に根付いたものではないかという考えに至ります。

■東洋と西洋の人間観の違い

漢籍の素養がある久米は、中国の古典を引き合いに出し、次のように述べています。

「中国においては市場をつかさどる役人に、人間を牛馬と同様に売買することを禁じたと『周礼』にあるが、ヨーロッパでの奴隷取引は、近年までこのように続いていたとは、言語道断なことである」(※ 前掲。p.231.)

かつて、中国にも奴隷のような存在はいました。おそらく、人間を売り買いしたこともあったのでしょう。ところが、それを知った賢者が進言して、為政者は禁止しました。すでに紀元前には奴隷の売買を禁止するルールが策定されていたというのです。

『周礼』は「しゅらい」と読み、儒教経典(十三経)の一つで、『礼記』『儀礼』とともに「三礼」を構成する書物です。 紀元前11世紀に周公旦が作ったといわれ、また、前漢代に劉歆が作ったともいわれています。その内容は、周王朝の「礼」、すなわち習俗や政治制度などについて記されており、戦国時代以降の儒者にとって理想的な制度とみなされていました(※ Wikipedia)。

戦国時代とはいえ、人間としての最低限の尊厳は守ろうとする節度が中国には存在し、それが制度化されていたことがわかります。

ワシントンで奴隷の絵を見た久米は、すぐさま、この『周礼』を思い起こしていました。

欲望や利害損得に駆られ、ともすれば、非人間的な行動を取りがちな人々に対し、人間の尊厳という観点から、戦国時代の中国では規制が設けられていたことを思い起こしたのです。改めて、東洋社会の素晴らしさをかみしめていたのかもしれません。

一方、ヨーロッパでは近年に至るまで奴隷制度が存在していました。人種が異なれば、もはや人間とはみなさず、動物を扱うように人間の売り買いが行われていたのです。もちろん、人間としての尊厳をおもんばかることはなく、ひたすら利益を追い求めて、人間を奴隷として売買していたのです。野蛮極まりない行為であり、差別的な人間観に基づく行為でした。

久米は近代国家であるはずのアメリカ、しかも、政治の中枢であるワシントンで、奴隷を描いた絵を見ました。文明国であるはずのアメリカで、非文明的な絵を見たのです。以来、久米は、東洋と西洋では人間観に大きな違いがあると感じていたように思えます。

アメリカの奴隷制の歴史を紐解いていった結果、久米は、その背後にアメリカよりもヨーロッパ文明そのものに、人間を非人道的に扱う由来があるのではないかという考えに達していました。

古くはギリシャ・ローマに始まり、スペイン・ポルトガル、オランダ、そして、イギリスに至る国々が、国境を越えて搾取する経済の仕組みを構築してきたと、久米は理解していたのです。西洋が作り上げてきたのは、弱肉強食の世界であり、技術力の差による収奪構造を基盤とする社会でした。

それに反し、東洋にはそのような伝統はなかったとし、久米は、儒教の経典の一つである『周礼』の一節を紹介しています。人間に対する非人道的な扱いを戒める生活哲学があったことを久米は指摘しているのです。

久米は漢籍に造詣が深かっただけに、西洋社会と東洋社会を比較して捉えることのできる視点と、社会全体を俯瞰できる視野の広さを持ち合わせていました。西洋文明を複眼で捉えることができただけに、この一件から、西洋社会に優れたものがあることを認めたとしても、すべてを容認することは出来ないと、久米は思ったことでしょう。

(2023/12/26 香取淳子)