前回は、1886年から1889年にかけてリュスが描いた作品をご紹介してきました。それらは点描法で描かれた初期作品といえるものですが、いずれも光と影の表現に強く印象づけられました。

そのような特徴は、果たして、その後の作品にも引き継がれているのでしょうか。今回は1890年以降の作品を観ていくことにしたいと思います。

まず、《La Seine à Herblay》から見ていくことにしましょう。

■リュスが捉えた日中の光

●《La Seine à Herblay》(エルブレーのセーヌ川、1890年)

エルブレーとは、エルブレー=シュル=セーヌ (Herblay-sur-Seine)のことで、セーヌ川右岸に位置する地域を指します。《La Seine à Herblay》はタイトル通り、その地域を流れるセーヌ川を捉えた作品です。ところが、画面を見てもわかる通り、セーヌ川の存在感は希薄で、どこに描かれているのか、すぐにはわからないほどでした。

(油彩、カンヴァス、50.3×79.3㎝、1890年、オルセー美術館)

画面中ほど左側に描かれているのですが、面積も小さく、木々の影が川面に映し出されているので、ようやく川だと気づくぐらいです。

画面を見て、まず目につくのは、川べりのスロープです。対角線のほぼ右半分を占めています。しかも、色とりどりの花木がなだらかな斜面を覆っており、圧巻です。まるでゾーニングされているかのように、赤褐色、橙、黄色、黄土、紫、緑、青などに色分けされた草花が整然と描かれています。

自然の営みに人の手が加えられ、調和のある美しさが、理性的な色遣いと筆致で描出されていました。点描法で描かれているからでしょうか、秩序だった色構成の美しさが際立っています。

実際、現地で見ると、穏やかな陽光が辺り一帯に万遍なく降り注ぎ、草花や木々を輝かせているのでしょう。ところが、俯瞰して点描法で描かれた画面に色の鮮やかさはなく、陽光の存在そのものも感じられません。全般に靄がかかっているかのように、生気がなく、静かなのです。

さらに、画面左の中ほどに、蛇行するセーヌ川の一部が見えますが、遠方のせいか、川面の輝きはみられません。

河畔の高みからセーヌ川を捉えた構図は、明らかに、河畔のスロープの華やぎを描こうとしたものでした。タイトルが《La Seine à Herblay》(エルブレーのセーヌ川)なのに、河畔のスロープがメインモチーフのように描かれた作品だったのです。

ちょっと戸惑いました。リュスはなぜ、このような構図を選んだのでしょうか。

果たして、エルブレーのセーヌ川は一般に、どのような構図で捉えられているのでしょうか。気になったので、調べてみました。すると、次のような写真を見つけることができました。

(Wikipediaより)

滔々と流れる水量豊かなセーヌ川に、一艘の船が浮かび、男が二人、釣り糸を垂れています。河畔には木々が高くそびえ、その背後には教会があります。メリハリがあり、見栄えのする構図で、エルブレーのセーヌ川が捉えられています。まるで絵葉書のように見えます。

エルブレーのセーヌ川にはおそらく、このような「絵になる」光景がいくつもあるのでしょう。ここなら、キラキラと輝く陽光の輝きも捉えることができるでしょう。ところが、リュスは敢えてそのような構図を採りませんでした。

先ほど見たように、セーヌ川よりも、その河畔の花や草木で覆われたスロープに焦点を当てた構図を選んだのです。

一体、何故なのでしょうか。

よく知られた風景、あるいは、多くの人が美しいと思う風景ではなく、どちらかといえば、リュスは何の変哲もない風景を選んだのです。なぜ、この光景を画題として選んだのでしょうか。画面を見ていても埒が明きません。

そこで、この時期に描かれた作品を観てみることにしました。当時、リュスが何を求めていたかがわかるかもしれません。

探して見ると、同じ年に描かれた作品に、《Morning, Interior》があることがわかりました。人物画ですが、点描法で描かれています。この作品を見てみることにしましょう。

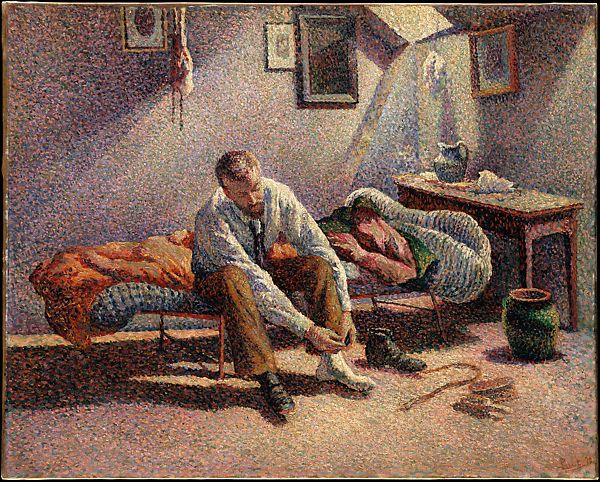

●《Morning, Interior》(朝の室内、1890年)

この作品は、前回、ご紹介した《The Toilet》(1887年)と同様、朝起きて、仕事に出かける前の光景を描いたものです。

(油彩、カンヴァス、64.8×81㎝、1890年、メトロポリタン美術館)

天窓からまばゆいばかりの陽光が射し込み、室内を照らし出しています。窓が高い位置で斜めに設えられているので、射し込む陽光は、まるで舞台を照らすライトのようです。強い光の粒子が長く伸び、男の横顔、肩や腕、布団や壺、靴を明るく浮かび上がらせています。

太陽の光が、ありふれた日常の一コマを、ドラマティックな場面に置き換えているのです。

壁、机、床には、赤、オレンジ、黄色、青、紫を使って点描された光線が落ち、まるで光の粒子が、目に見えるような輝きを放っています。点描法ならではの表現です。陽光との相乗効果で画面を際立たせ、何気ない日常の生活シーンを興趣ある画題として作品化させていたのです。

ここで描かれている男性は、新印象派の画家仲間のグスタフ・ペロット(Gustave Perrot)だといわれています(※ https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436923)。

彼と仲の良かったリュスは、実際にこのような光景を度々、目にしたことがあるのでしょう。男の仕草や細部の表現がとてもリアルです。

ペロットがどんな画家だったのか調べてみましたが、残念ながら、彼は早逝しており、この作品以外の情報はほとんど見つかりませんでした。

さて、この作品で最も強く印象に残ったのは、天窓から射し込む陽光の豊かさでした。天井に近いところから射し込む光線は、男の背後の壁を斜めに大きく照らし出し、光の存在を浮き彫りにしています。

おそらく、手前にも同じような天窓が設えられているのでしょう、右の壁に光が射し込み、床に置かれた壺の下に、くっきりとした影を作っています。また、光は手前の床を明るく照らし出す一方、男の足や粗末なベッドの影を強く床に刻んでいます。天窓から入り込む光が直進し、モチーフそれぞれの背後に影をもたらしている様子が情緒豊かに描き出されているのです。

こうしてみると、リュスは、ありふれた日常の一コマを画題として成立させ、作品として完成させていたことがわかります。そこに、スーラやシニャックの作品には見られない着眼点のユニークさがあり、点描法の特性が十分に活かされていました。

さらに、探して見ると、この作品の2年後、似たような画題の作品が制作されていました。

●《The Coffee》(コーヒー、1892年)

この作品もやはり、朝のひとときが画題として取り上げられ、点描法で描かれています。おそらく夫婦なのでしょう、男女二人の朝のルーティンが画面に収められています。男性は手前でコーヒーをポットに注ぎ、女性は後方で、ドアを開けて掃除しています。

(油彩、カンヴァス、81×65.2㎝、1892年、個人蔵)

この作品ではまず、大小さまざまな形状のモチーフが数多く、描かれているのに驚かされます。二人の朝のルーティンを表現するには、これだけのモチーフが不可欠なのでしょうが、モチーフが多ければ、画面は乱雑になりがちです。

ところが、画面を見てもわかるように、モチーフはそれぞれ、あるべき場所に整然と収まり、生活を支える用品として、画面にリアリティを添えています。おかげで、画面からは、コーヒーの香りが漂い、開け放たれたドアから清々しい風と陽光が入り込んできているのが感じられます。

二人にとっては、いつもと同じ一日の始まりであり、何気ない幸せをかみしめられるひとときなのでしょう。

■構図と陽光がもたらすリアリズム

何故、多数のモチーフを扱いながら、この作品は整然とした印象を与えることができているのでしょうか。ちょっと考えてみました。

まず気づくのは、一連のモチーフが遠近法に則って、正確に配置されていることでした。まるで設計図を引いて、計算しながら、モチーフを配置したかのように、工学的な正確さが見られます。大小さまざまな生活用品が、観客の視認性に配慮しながら、適所に配置されていたのです。

たとえば、近景にポットにコーヒーを注ぐ男を配し、中景にちょっとした空間を置き、遠景に立って掃除する女性を配しています。近いものは大きく、遠いものは小さく描き、距離とモチーフの大きさのバランスも的確でした。

次に気づいたのが、モチーフの整然とした配置に直線が効果的に用いられていたことでした。まず、入口で立って掃除する女性は、ドアのサッシと柱の間に収められ、安定感があります。

このような女性を囲む縦線は、後方の壁に掛けられた2枚の絵の縦線と呼応し、リズミカルに秩序付けられています。

(前掲作品の一部)

画面の中ほどを見ると、ドアの隣にある暖炉の先端は、身をかがめた男性の頭とほぼ同じ高さに設定されています。この暖炉の縦線には、男性の位置を安定させ、背後の女性とのバランスを保つ効果がみられます。

こうしてみてくると、これらの縦線はそれぞれ、罫線の役割を果たしているように見えます。つまり、罫線の中に収められることによって、さまざまな形のモチーフが混乱することなく、秩序づけて配置されているという印象が与えられているのです。

さらに、気づいたのが、近景モチーフと遠景モチーフとの関連性が、画面に動きを与え、安定感をもたらせていることでした。

改めて、作品全体を見ると、遠景の女性が箒を持つ手と近景の男性のポットを支える左手が平行になっていることに気づきます。このように配置することによって、画面に動きを与え、男女それぞれの朝のルーティンが連動していることが示されています。

さらに、男性はポットにコーヒーを注いでいますが、前かがみの姿勢がやや不安定です。ところが、よく見ると、その傾きは、後方の壁に掛けられた2枚の絵をつないだ線と平行になっています。メインモチーフの不安定な身体の傾きを、背後の絵の配置の傾きと連動させることによって、画面に安定感をもたらせているのです。

こうしてみてくると、数多くのモチーフを扱った作品でありながら、観客が混乱することなく鑑賞できるのは、縦線、横線、斜線を利用してモチーフを配置したからにほかならないことがわかります。

さて、この作品では、女性が掃除しているドアから、朝の陽光が捉えられています。射し込む光の粒子が、女性の髪、横顔、洋服の肩、腕、スカート、箒、床を優しく照らし出しています。ささやかな朝の幸せが、ありふれたものの中に、巧みに表現されているのです。

手前にも大きな窓があるのでしょうか、男性、ポット、コンロなどの手前が明るく描かれ、正面から光が当たっているように見えます。

(前掲作品の一部。)

青系統の色とその補色であるオレンジ、そして、白を組み合わせて、光の当たっているところ、影になっているところを丁寧に描き分けて、シャツの皺、ソースパンを持つ右腕の筋などの細部にリアリティを生み出しています。

興味深いのは、暖炉からドアまでの中景に、幅広の影が設定されていることでした。この影部分が設定されることによって、一つの画面の中に、光が生み出す二つの世界が描き出されていたのです。すなわち、正面から射す光が生み出す世界と、背後で横から射し込む光が照らし出す世界です。

この幅広の影部分は、近景と光景をつなぐ機能を果たすだけではなく、正面から光が照射する近景と、横から射し込む遠景の違いを明らかにしていました。射し込む光量の多寡が、光が当たる明るい部分と影になる暗い部分とにコントラストを生み、微妙な奥行と陰影が加えられていたのです。

さて、人物をモチーフにした点描画作品2点を観てきました。いずれもありふれた日常生活の一コマが画題として取り上げられ、点描法によって制作されていました。共通するのは、再現性のある画題でした。日々、繰り返し行われる日常の生活シーンが、点描法によって、光の粒子による劇的効果が加えられ、作品化されていたのです。

こうしてみてくると、《La Seine à Herblay》(1890年)がなぜ、セーヌ川そのものではなく、河畔のスロープをメインモチーフにし、俯瞰の構図で描いたのかがわかるような気がしてきます。

おそらく、細かな動きを捉える必要がないからでしょう。日中、きらきら輝く水面など、刻一刻と変化するものは点描法では捉えがたく、小さなドットでは表現しづらかったからではないかと思うのです。それが証拠に、《La Seine à Herblay》で描かれたセーヌ川は、水面の煌めきなど認識できないような遠景で描かれていました。

一方、この時期、リュスは夜の闇に挑み、セーヌ川を画題とした作品をいくつか、制作していました。

■リュスが捉えた夜の闇

点描法に則りながら、色彩の効果を追求した作品があります。1890年に制作された《Le Louvre et le Pont du Carrousel, effet de nuit》(ルーヴルとカルーゼル橋、夜の効果)という作品です。まずはこの作品から見ていくことにしましょう。

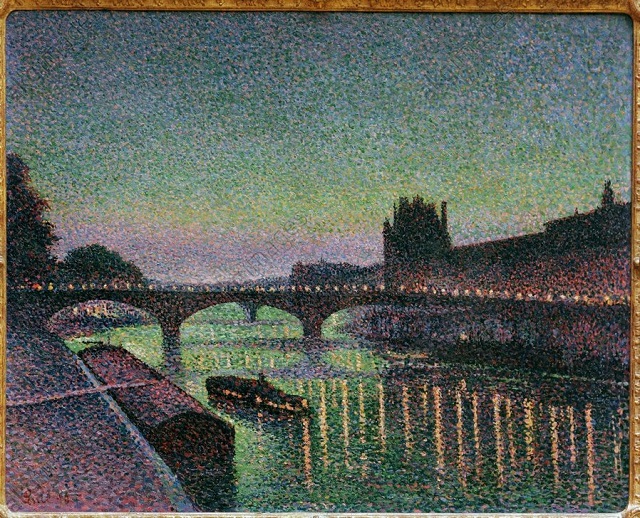

●《Le Louvre et le Pont du Carrousel, effet de nuit》(ルーヴルとカルーゼル橋、夜の効果、1890年)

セーヌ川には数多くの橋が架かっていますが、その中の一つに、カルーゼル橋があります。ルーヴル美術館に向かう全長168mのアーチ橋で、1832年から1834年にかけて建設されました。除幕式の際にルイ・フィリップⅠ世によってカルーゼル橋と命名されたそうです(※ Wikipedia)。

当時、吊り橋が主流だったにもかかわらず、この橋にはアーチ式が採用されました。その優美な形状に創作欲を刺激され、多くの画家がこの橋を描いていたといいます。リュスもまた、この橋を取り上げ、夜の光景を描きました。

(油彩、カンヴァス、63.5×81.3㎝、1890年、Collection Walter F. Brown, U.S.A.)

カルーゼル橋のアーチ型のシルエットは、確かに美しく、夜のセーヌ川を詩情豊かな光景に変える一つの要素になっています。また、橋桁のライトは川面に映って長く伸び、橋とセーヌ川が一体となって見えます。橋上のライトが、橋と川をつなぎ、優美な夜景を創り出しているのです。

夜景だからこそ、ライトの効果が際立っているのでしょう。

画面左側に客船が一艘、描かれています。その客船の窓からもライトが洩れて、川面を照らし、ゆっくりと進む小さな船の航行を引き立てています。闇の中で点された灯りが揺らぎ、妖しく輝いて見えます。それが川面に反映すると、光と闇に小刻みに動く波動の相乗効果で、幻想的な美しさがいっそう際立って見えます。

リュスはそれら一切合切を点描法で描きました。

川は緑系をベースに黄色、オレンジ、紫を配し、上空の色もそれに呼応し、グラデーションで色幅を広げています。橋の上や陸に近いところの空は、淡い紫系をベースに点描で描かれ、橋や建物や手前の道路の黒緑色に対応しています。セーヌ川を挟む両岸には、青系の中に赤やオレンジを散らし、幻想的な空間に仕上げていました。

この幻想的な夜景を表現するのに、点描法が巧みに使われていたのです。点描法で描かれたこそ、描出することができた独特のトーンが、観客を易々と異次元の世界へ誘導してくれました。リュスはこの作品でようやく、点描法にふさわしい画題に到達し、その作品化に成功したような気がします。

地平線の周辺は薄紫、橋げたや手前の川べり、岸壁の洗濯船は濃い紫が使われ、川面と空の低いところは黄緑色といった具合に、夜景を表現するのに、寒色、暖色を問わず、さまざまな色を採用し、闇の中から明るさを引きだしていました。

一方、橋の欄干で点灯する光はオレンジがかった黄色が取り入れられ、川面で揺らめく光は長く棒状に伸び、黄色オレンジ、白で点描されています。

この夜景は暗色だけではなく、多様な色で表現されていました。とくに目を引くのが、橋や客船から洩れる光が川面に反射し、さまざまな形状を創り出していたことでした。そして、それら一切が点描された結果、色や形が主張する個性が、画面に独特のハーモニーを生み出し、夜景の豊かさを描出することができていたのです。

リュスはこの作品のタイトルに、「夜の効果」という言葉を添えています。夜間だからこそ、際立つライトの効果を意識し、点描法との相乗効果を企図したのでしょう。画面から発散される幻想的な美しさに惹かれます。

カルーゼル橋は実際、どのような橋だったのでしょうか。気になって、ネットを検索してみると、1900年頃の旧橋を撮影した写真が見つかりました。

(Wikipediaより)

右端には客船が見え、背後にルーヴル美術館が見えます。想像していたよりもはるかにしっかりとした造りのアーチ橋です。この写真が撮影された10年前の夜、リュスはこの橋を描いていたのだと思うと、感慨深いです。1890年もおそらく、このような光景だったのでしょう。

写真と見比べてみて、改めて、リュスの感性がいかに繊細で、色彩に敏感だったかがわかります。ともすれば、暗色で捉えがちな夜空の中に、さまざまな色彩が潜んでいることを見出しているのです。そればかりか、橋や客船から放射されるライトの光が川に落ちると、さまざまな形に転じることにも着目しています。

リュスは、闇の中にさまざまな色彩を読み取り、明るさを見出しました。そして、終には、闇の中に影さえも見つけ、その豊かさを表現しています。夜間でなければ存在しえない美をこの作品は表現していたのです。

もっと他に作品があるはずだと思い、探して見ると、夜のセーヌ川を捉えた作品がありました。《セーヌ川夜の眺め》です。リュスが夜の景色をどう表現したのか、見てみることにしましょう。

●《Paris , vue d’ la seine , Nuit》(セーヌ川夜の眺め、1893年)

夕暮れのセーヌ川を、パリ市街の高みから描いた作品です。すでに陽は落ち、遠景で広がる残照が、川面を照らし、風情ある光景を生み出しています。日中ともいえず、夜ともいえない微妙な時間帯のセーヌ川とパリ市街が、光と影で包み込むように、情緒豊かに描き出されていました。

(油彩、カンヴァス、38×55㎝、1893年、フランス、ランビネ美術館)

夜景とはいえ、先ほどの作品とは明らかに、色遣いとタッチが異なります。

遠景で広がる夕暮れの空、その残照を受けて輝くセーヌ川が、手前から画面中ほどまで蛇行しています。太陽が沈む前に、最後の輝きを見せている様子が、川と空の中に捉えられています。

この作品でまず、目を引かれるのは、川と空に反映された、この残照でしょう。

川面の黄色とオレンジの輝きが、画面中ほどに見える橋の微かな灯りまで続いています。そして、遠景のパリ市街の上に広がる空が、橙、黄色、薄黄色、グレー、薄青で生み出されたグラデーションで描かれています。

一方、セーヌ川を取り囲むようにして続く、夕刻のパリ市街が黒褐色をメインにして描かれ、残照の素晴らしさを際立たせています。明色と暗色の絶妙なコントラストの下、セーヌ川とパリ市街と人々が、一体となって創り出された黄昏時のセーヌ川がなんとも言えず、印象的です。

さて、手前を見ると、道路沿いに多くの人々が歩いています。夕刻なので、仕事を終え、家路に向かっているのでしょう。人影をなぞっただけの黒いシルエットが、画面右側の大木の幹や枝と呼応し、黄金色に輝く川面を引き立たせています。

(前掲作品の一部。)

この角度から見ると、セーヌの川面がことさらに輝いて見えます。

川を照らし出す光にオレンジが含まれ、その周辺を覆う影にも適宜、オレンジが散らされています。光の中にも、影の中にも、この暮色が絶妙なバランスで取り入れられているように見えました。見ているうちに、どういうわけか、感傷的な気分になってしまいます。人々と街を包み込むセーヌ川の夜景の素晴らしさに、感動すら覚えます。

蛇行するセーヌ川を見上げると、橋がいくつも架かっています。遠方の橋には灯りが点り、やや大きく不揃いなタッチでランダムに描かれています。そのせいか、橋の上で灯りが点滅しているように見えます。それがセーヌ川の夜景に妙味を添え、パリの華やかさをしのばせています。

街並みは明るいグレーで描かれ、その背後に見える空は、赤味がかったピンク色です。

パリの街とそこで生きる人々をゆっくりと繋いでいくように、セーヌ川は蛇行しています。暮れなずむ空の下、人々と橋、背後の街並みが、街情緒豊かに描き出されています。一見、点描画のように見えますが、実は、そのドットは荒く、不揃いなタッチで色が置かれていることに気づきます。

空の描き方を見ると、それがよくわかります。

(前掲作品の一部。)

地上近くは赤味がかったピンク色で描かれ、そこから徐々に、褐色を含み黄色をベースとした色調になり、やがて、グレーを含んだ青系の色調に転じていきます。陽が沈むとともに少しずつ変化していく空の色調に従って、それぞれの色が大きく、不揃いなタッチで描かれているのです。

点描画というよりは、印象派の作品といった方がふさわしい描き方です。

大木の背後に大きく広がる残照が、印象派的なタッチで描かれていました。だからこそ、夕刻の微妙でアンビバレントな一種独特の情感を、画面に添えることが出来たのだという気がします。

スーラのように厳格な点描法で描かれていなかったからこそ、画面から、黄昏時の温かさと寂寥感が感じられたともいえます。

さらに、リュスの作品を見ていくと、同時期に描かれた作品で、夜の光景を描いた作品が他にもありました。《Rue Ravignan, Paris》です。ちょっと見てみることにしましょう。

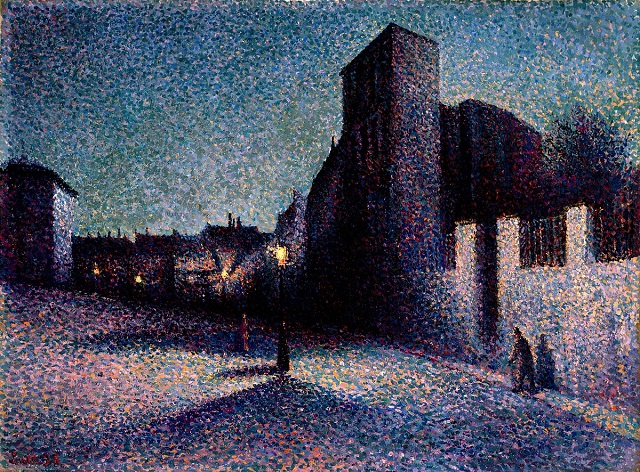

●《Rue Ravignan, Paris》(パリ、ラヴィグナン通り、1893年)

タイトルの《Rue Ravignan, Paris》(パリ、ラヴィグナン通り)は、パリ18区にあります。この地区はモンマルトルで最も古い丘の一つだそうですから、おそらく、坂道が多いのでしょう。

この作品でまず、目につくのは街灯ですが、次に気づくのが、坂道をとぼとぼと歩く男性の姿です。

(油彩、カンヴァス、74.3×54.8㎝、1893年、Museum of Fine Arts, Houston)

夜も更けて、人々は眠りにつき、街は静まり返っています。人家からの灯りは消え、街灯だけが暗闇を照らし出しています。その鈍い光を受けて、放射線状に明るくなった一角に、男性の姿が映し出されているのです。

まるで映画の一シーンのようなドラマティックな構図です。もう少し、近づいて見ましょう。

(前掲作品の一部。)

勾配が急な坂道なのでしょう、男性はやや前かがみになって歩いています。そのせいか、どちらかといえば、疲れているように見えます。

街灯から光が伸びて、男性の左側をぼんやりと照らし、右側の壁にその影を落としています。道の行く手は暗く、男性とその影以外に、人っ子一人いない街角の寂寞感が漂っています。

街灯の光源は黄色と白で明るさを強調し、道路や壁など、街灯に照らし出された明るい部分は、青とサーモンピンクのドットで表現されています。光源から遠ざかったところの建物は、濃い青を多く使いながらも、サーモンピンクを適宜、取り入れ、闇の中にも明るさがあることに気づかせてくれます。

光と闇を描く色遣いに何とも言えない妙味があって、惹きつけられます。

夜空も同様です。

(前掲作品の一部。)

黒く表現された建物の背後に広がる空は、闇夜であるにもかかわらず、地上に近いところは淡い青、黄色、ピンクなどが使われています。闇の中にも明るさがあることがしっかりと表現されているのです。

この作品は一見して点描画ですが、よく見ると、そのドットは荒く大きく、大きさも均等ではありません。ドットというよりタッチと言った方がふさわしい描き方です。

混色はせず、カンヴァスの上で色を併置するという手法で描かれていますが、ドットが不揃いで、大きいせいか、スーラやシニャックの作品のような無機的な印象はありません。点描画法で描かれながら、印象派風の情緒が感じられます。

そういえば、《Le Louvre et le Pont du Carrousel, effet de nuit》も、《Paris , vue d’ la seine , Nuit》も、厳格な点描法ではありませんでした。

もう少し、夜景を描いた作品を観てみることにしましょう。

ほぼ同じ時期に描かれた作品に、夜の光景を捉えたものがあります。《Camaret, Moonlight and Fishing Boats》です。

見てみることにしましょう。

●《Camaret, Moonlight and Fishing Boats》(カマレの月明かりと漁船、1894年)

《Camaret, Moonlight and Fishing Boats》(カマレの月明かりと漁船)は、フランスの最西端にあるブルターニュのカマレの漁港を描いた作品です。闇夜に浮かぶ三日月と漁港に停泊する漁船をモチーフに、色数を絞って抒情的に、そして、幻想的に描かれています。

(油彩、カンヴァス、72.4×92.1㎝、1894年、Saint Lois Art Museum)

遥か彼方に入江が見え、そこから手前に向けて、波間に漂う漁船が多数、描かれています。三日月から放たれる光がぼんやりと漁船を照らし出し、なんともいえない寂寥感と幻想的な雰囲気が漂っています。

この作品でまず目につくのが、空に浮かぶ月から手前に向けて洩れてくる縦方向の光の帯です。光と闇がもたらす明暗の構造がシンプルで、それだけに訴求効果のきわめて高い部分です。

(前掲作品の一部。)

画面の上方、左よりに、下弦の月が夜空にぽっかりと浮かんでいます。月の周囲にはほとんど気づかないほど淡い光の環が出来ており、闇夜にほのかな明かりをもたらしています。

朧げな光は、夜空を水平に明るくする一方で、海に落ちてさざ波の立つ海面を照らし、手前に向けて、優しい光の帯を創り出しています。

下弦の月の優しい光、その周囲に広がる微かな光の環、そして、海面と交じり合って輝く光の帯、いずれもその光源は月です。闇夜を照らし出す月の光が創り出す多様な様相が、群青系の色のバリエーションに薄黄色のバリエーションを交え、コントラストを生みながら、巧みに表現されていました。

この作品の特徴の一つは、群青系の濃淡と白と黄色の濃淡に色数を絞って、表現されていることでした。使える色が制限されることによって、逆に、訴求力の高い画面になっていました。少ない色数だからこそ、月光と闇夜が創り出す幻想的な世界が描出されていたのです。

そして、もう一つの特徴は、モチーフの形状がもたらす興趣です。月であれ、入江であれ、漁船であれ、どのモチーフもシンプルな図形に還元することができ、装飾的な訴求力の強さがありました。

例えば、三日月、入江に浮かぶ島(台形)、手前に並ぶ多数の漁船(台形)と帆柱(直線)といった具合に、大小さまざまな図形が、月以外はシルエットのように配置されており、まるで幾何学模様のようでした。

とりわけ印象深いのは多数の漁船の配置です。それらのシルエットは群青色の紫を添えて濃淡で表現され、月明かりの下で情緒豊かに描かれています。色数を絞ったことでシルエットが強調され、一種独特の寂寥感が生み出されているのです。

広い夜空にぽっかりと浮かぶ三日月はいかにも弱々しく見えます。ところが、月が放つ光には広範囲に海面を照らし出す力強さがあって、互い違いに配置された無数の漁船のシルエットは、まるでその月明かりの力強さに拮抗しているかのようでした。

ご紹介してきたように、リュスは夜景を何点か制作していますが、必ずしも厳格な点描法を採っていませんでした。いずれも、ドットはやや大きく、不揃いのドットを使い、観客の情緒を刺激する方向に画法を転換していました。

この点描画作品もまた、そうすることによって、光と闇がもたらす美しさを捉えていました。

■リュスがこだわった光の暴力的な効果

今回は、1890年から1894年までの作品を取り上げてみました。点描画法で描かれたこれらの作品を観ると、リュスは当時、光について模索し、画題を選んでいたのではないかという気がします。

たとえば、最初に取り上げた《La Seine à Herblay》(1890年)は、セーヌ川ではなく、河畔の草木に画面の大半を割いています。メインに描かれていたのは、万遍なく陽光を浴びる草木の花や葉の豊かな表情でした。

次にご紹介した《Morning, Interior》(1890)は、天窓から射し込む陽光に注目して制作されていました。ありふれた日常の生活シーンが、陽光を浴びることで一挙に、ドラマティックな様相を帯びていたのに驚きました。光の暴力的な効果といっていいでしょう。

さらに、ドアから射し込む陽光に着目して制作されたのが、《The Coffee》(1892)です。朝の陽ざしを浴びて始まる夫婦の一日が、端的に捉えられています。陽光が室内に射し込み、夫婦の朝のルーティンを支え、気持ちを安定させていることが感じられました。

太陽光の次に、リュスが注目したのが、闇です。

《Le Louvre et le Pont du Carrousel, effet de nuit》(1890)には、タイトルに“effet de nuit”(夜の効果)という文言が入っています。リュスがこの作品を通して、闇や影のもつ豊かさを表現しようとしていたことがわかります。

ここでは、夜景でありながら、橋に点る灯り、あるいは、客船から洩れる灯りが、川面に映り、幻想的な景観が生み出されていました。闇にも明るさがあり、色彩が潜んでいることに気づかされます。

やはり、セーヌ川の夜景を取り上げ、作品化されたのが、《Paris , vue d’ la seine , Nuit》(1893年)です。この作品には、日が暮れ、夜に向かおうとする微妙な時間帯の光景が捉えられています。陽光が陰り、やがて、闇に沈み込む移行期のセーヌ川とパリが、情感豊かに描かれているのです。この作品からは、残照がもたらす多様な情緒に気づかされます。

さらに、完全に闇になった時間帯のパリ・モンマルトルを描いた作品、《Rue Ravignan, Paris》(1893年)があります。

この作品では、街灯がもたらす明かりを中心に据え、描かれています。そのせいか、街灯で照らし出される範囲が放射状に限定されていることに、改めて、気づかされます。万遍なく闇夜を照らす月明かりとは明らかに違うのです。その限定された照射範囲に、前かがみになって歩く男と、背後の壁に落ちた男の影が捉えられており、一種独特の寂寥感が感じられました。

そして、月明かりに着目した作品が、《Camaret, Moonlight and Fishing Boats》(1894年)です。

こちらは、月のほのかな明かりが、闇夜の空と海に静かな落ち着きを与えています。停泊している数多くの漁船はそれぞれ、幾何学的な形状で描かれ、装飾的で、幻想的な世界が描出されていました。

このように、今回、ご紹介した作品からは、リュスの光に対するこだわりが見えてきました。

たとえば、太陽光を描く場合は点描法が採用されていましたが、陽が沈み、夜景や闇夜を画題に描く場合は、点描法というよりは、タッチを活かした描法に転じているのです。

スーラの冷静で理性的な点描様式とは対照的に、ドットを大きく、不揃いにし、情熱的なタッチの描き方をしています。観客の情感を喚起するためなのでしょうか。おかげで、光の多様な様相を表現することができていましたし、画面に対する感情移入を誘うこともできていました。

リュスの作品タイトル、「夜の効果」にもじっていえば、「光の暴力的な効果」といえるような効果があったと思います。

この時期、リュスは厳格な点描法で描いている作品もあれば、そうでもない作品もありました。習得したからと言って、どの作品にも無条件に、点描法を採用していたわけではなかったのです。先ほどもご説明したように、モチーフに内在する恒常性の度合いによって、点描法を使い分けていた可能性が考えられます。(2022/6/29 香取淳子)