■有田駅で見かけた柿右衛門の陶板

2025年12月15日午後二時過ぎ、ようやく有田駅に着きました。駅員がチケットを回収するシステムの駅でした。背後に小さな山が見えます。下車したホームの対面に、屋根付きの掲示板のようなものが見えました。ホームの階段を上って渡り、近づいてみると、陶板が展示されていました。

左下に縦書きで「第十四代柿右衛門」と署名が入っています。遠目からは、一瞬、朝顔かなと思いましたが、よく見ると、ちょっと違っていました。ラッパのように開いた花弁の形状、傍らの葉の形に長い茎、そして、花芯には数本の雄しべが描かれています。おそらく、ユリの花でしょう。落ち着いた赤とベージュの花弁が優しく、穏やかな空間を創り出しています。

伸びやかに広がる花々を、乳白色の余白が支える画面構成が印象的です。

製作者の第十四代柿右衛門(1934-2013)は、三百数十年も続く「柿右衛門様式」の伝承者です。昭和五七(1982)年に、十四代柿右衛門を襲名しました。以来、「柿右衛門様式」の中に自分自身の個性を発揮するようになったそうです。「余白の美」を特徴とする「柿右衛門様式」の奥深さ、表現の可塑性に気づいたからでした。

第十四代柿右衛門は、柔らかな白い磁器の地肌に、赤を中心とした鮮やかな色で、野の草花などを華やかに描くのが特徴だとされています。柿右衛門様式の伝統を継承しながら、自身を表現し、現代の生活空間に合った作品を追求しているのです。平成十三(2001)年、色絵磁器の分野で国の無形文化財、すなわち人間国宝に認定されました。(※ https://www2.nhk.or.jp/archives/articles/?id=D0009250414_00000)

その人間国宝の作品がさり気なく、駅に設置されているのです。確かにいま、有田にいるのだという思いを強くしながら、ホームを歩いているうちに、ふと、駅の脇に貨車が停車しているのに気づきました。

この貨車で陶磁器を輸送するのでしょうか。コンテナが多数、積み上げられています。後ろには小さな山が見えます。

さらにホームを歩いていくと、コンテナ置き場のようなものがありました。その背後に、「佐賀県陶磁器工業協同組合」の看板のかかった建物が見えます。

写真を拡大すると、一階部分に、「有田窯元ギャラリー」というショップの名前が見えます。しかも、その隣に白い胸像が設置されています。この写真でははっきりしないので、調べてみると、ワグネル(Gottfried Wagener, 1831- 1892)の胸像でした。明治初期に鍋島直正に招聘され、有田で技術指導を行った人物です。

眩いほど白い顔面に、強い信念が感じられます。

■ワグネルとは?

ドイツ人化学者ワグネルは、アメリカ企業のラッセル商会の石鹸工場を設立するため、長崎に招聘されました。

1868年3月29日にマルセイユを出発し、5月15日(慶応4年4月23日)に長崎に到着しています。ところが、石鹸工場は軌道に乗らず、工場は取りやめになってしまいました。その後、佐賀藩に雇われ、明治1870年4月から8月にかけて、有田町で窯業の技術指導を行っていました。ワグネルが有田で行った技術指導は次のようなものでした。

●石灰を用いた経済的な釉薬の開発、

●従来使われていた呉須に代わる安価なコバルト顔料の使用、

●薪不足を解決するための石炭窯の築造実験、(※ 武智ゆり、『近創史』、No.6, 2008年)

わずか四か月ほどの期間でしたが、ワグネルは以上のような開発や技術指導を有田で行っていました。いずれも磁器製造の品質向上と経費節減につながるものです。ワグネルは、科学的手法によって有田焼製法の近代化に貢献していたのです。

1870年11月頃には大学南校(現在の東京大学)のドイツ語教師として東京に移動し、文部省設立と大学改組に伴い、1872年には医療系の東校(現・東京大学医学部)の数学、博物学、物理学、化学などの教育を担当しています。

1873年のウィーン万国博覧会では、事務局副総裁の佐野常民の強い要望で東校と兼任のまま事務局御用掛となりました。ヨーロッパの人々の嗜好がわかり、理化学分野の知識や技術があったからでした。役職名は「列品並物品出所取調技術誘導掛」で、博覧会への出品物、特に陶磁器などの選定や技術指導、目録および説明の作成を行いました。ワグネルの導きがなければ、とても受賞などできなかったでしょう。

この時の万博で「名誉賞」を受賞したのが、「肥前有田 陶器製造所」でした。(※ 松田千晴、「万国博覧会と作品出品者」、2000年3月、p.28)

有田での技術指導の効果が、受賞という形で得られたのです。ワグネルは万博出品に際し、「日本的で精巧な手工芸品」であることを求めました。粗雑な機械製品では西欧に負けると思ったのでしょう。近代化していない日本が競争優位に立てるとしたら、まさに「日本的で精巧な手工芸品」しかないと判断したのです。

1876年に開催されたフィラデルフィア万国博覧会でも、ワグネルの指導、助言のもとで参加準備に入りました。ここでもワグネルは出品作品について厳しい基準を貫きました。その結果、磁器部門では有田から深川栄左衛門他二名が入賞しています(※ 前掲、p.29)。

日本政府初参加のウィーン万博で受賞できたのも、フィラデルフィア万博で入賞できたのもワグネルによって、予め出品作品の基準を示されていたからでしょう。欧米人の嗜好を踏まえ、出品作品を選んだ結果、受賞できたといえます。

これについては当時、日本らしさが失われたと批判する向きもありましたが、日本の陶磁器は人気を博し、飛ぶように売れたといいます。有田香蘭社の出品作品はとくに精巧な美しさで、高評価を得ていたようです。

技術指導等によって、陶磁器製造の近代化に貢献していたワグネルは、販売ルートの拡大にも大きな役割を果たしていたのです。国際的な展示場であった万博で高評価を得た有田焼は、当然のことながら、輸出産業の花形になっていきます。

有田駅のホームに立っているだけで、このような陶磁器界の歴史の一コマを感じさせられます。そのまま維新期の有田に思いを馳せていたい気持ちになってしまいますが、実は今回、有田に来たのは所用があったからでした。有田工業高校を訪れるのが主目的でした。

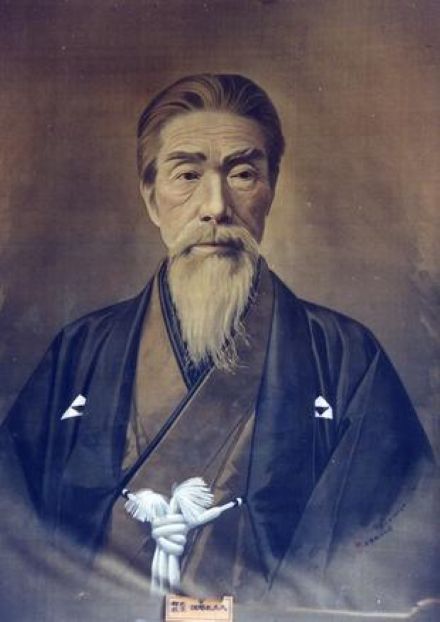

有田駅から徒歩15分ぐらいのところに有田工業高校はありました。校門を入ると、まず目に入ってきたのが、白い胸像です。近づいてみると、初代校長納富介次郎先生の像と書かれています。

納富介次郎の像が、なぜ、有田工業高校の玄関に設置されているのでしょうか?

■納富介次郎とは?

天保十五(1844)年に、納富介次郎(1844-1918)は、佐賀藩の支藩である小城藩の藩士の柴田花守の次男として生まれました。実父からは日本画を学び、安政六(1859)年、十六歳の時に佐賀藩士で儒学者の納富六郎左衛門の養子になると、その翌年から長崎に出て、南画を学んでいることがわかりました。

日本画であれ、南画であれ、納富介次郎は幼い頃からさまざまな画風の絵を学び続けてきたことがわかります。根っから絵が好きだったからか、それとも周囲が彼の絵の才能を見抜き、学びの場を提供していたからか、経緯はよくわかりませんが、彼がどんな時でも描くことを忘れず、画業の習熟に励んでいたことがうかがい知れます。

文久二(1862)年に、納富介次郎は、幕府勘定吟味役である根立助七郎の従者として、上海に渡っています。同じ佐賀藩士の中牟田倉之助や長州藩士の高杉晋作と共に上海に出向いて貿易調査を行い、報告書を作成していました。従者とはいえ、十九歳の時に海外業務に携わっているのです。藩命を受けての業務であり、幕府の業務の一環でもありました。

そういえば、納富は十七歳の時、長崎に出て南画を学んでいました。その時、おそらく、語学も習得したのでしょう。語学ができ、学習能力が高く、臨機応変に対応できる柔軟性と行動力を備えていたからこそ、納富は海外業務に抜擢されのではないかと思います。上海には明治二年(1869)年にも再訪しています。大阪佐賀藩商会と清の貿易業務を行うためでした。そして、明治四(1871)年には、横浜に出て貿易業務に携わっています。興味深いことに、この時、業務の傍ら、納富は油絵を学んでいたというのです。

横浜には居留地があり、「イラストレイテッド・ロンドン・ニューズ」の特派記者として来日していたイギリス人チャールズ・ワーグマン(Charles Wirgman、1832 – 1891)が、そこで日本人に油絵を教えていました。1865年に五姓田義松、1866年には高橋由一が入門していたことがわかっています。納富はおそらく、このワーグマンから学んでいたのではないかと思われます。

実は、ワーグマンは1861年6月25日、イギリス公使オールコックの一行と共に長崎を訪れています。その頃、納富は長崎で南画を学んでいましたから、ワーグマンの噂は聞き及んでいたに違いありません、横浜に赴任した納富が、早々に、ワーグマンの許に出向いて油絵の教えを請うた可能性は高いです。

納富が横浜で海外業務を担当していた明治四(1871)年、明治政府はオーストリア・ハンガリー帝国からウィーン万博への参加を打診されました。 万博は開国したばかりの日本が国際デビューするのに格好の舞台です。出品物を通して日本の豊かな国土や工芸品をアピールすることができますし、海外の展示品から最新の技術や文化を吸収することもできます。政府は参加することを決め、明治五(1872)年二月にその布告をしています。

■ウィーン万博、フィラデルフィア万博への参加

明治六(1873)年(5月1日~11月1日)に、ウィーン万国博覧会が開催されました。これは日本政府がはじめて公式に参加し、出品した博覧会です。日本からは、官員、通訳、技術伝習生、御雇外国人、展覧会場の建設要員など、総勢100名近くが派遣されました。万博事務局総裁が大隈重信、現地を仕切る副総裁が佐野常民、ワグネルが顧問で出品物の選定や海外向けの目録、説明書を作成しました。佐賀藩の関係者が主要メンバーとして構成されていたのです。

納富介次郎は、陶器製造図説編成兼審査官として、参加しました。語学ができ、絵画への造詣の深いこと、貿易業務に明るいことなどが認められたのでしょう。伊万里商社の陶工・川原忠次郎や京都の丹山陸郎は共に陶芸研究員として参加していました。

ワグネルの斡旋によって、納富、川原は万博終了後もそのままヨーロッパに滞在し、ボヘミアのエルボーゲン製陶所(Elbogen Porcelain Factory)で伝習生として、陶磁器の製造を学びました。その後、彼らはフランスのセーブル製陶所(Manufacture de porcelaine de Sèvres)を見学した後、明治八(1875)年に帰国しています。

納富や川原は日本人として初めて、ヨーロッパで陶磁器の製法を学び、著名な製造所でさまざまな製品を見てきた稀有な人物でした。この時の伝習経験を通して、納富は、工芸品として作品毎に制作する方法では量産化できず、貿易収支を改善するには限界があると認識するようになりました。

欧米列強に伍していくには、量産体制を整える必要があると考えるようになり、組織的な人材育成にも取り組む必要があると考えました。納富は帰国後、次々と、工業学校あるいは工芸学校の創立に携わりましたが、それはヨーロッパでの伝習経験が契機となっていたのです。

納富は、科学技術を駆使し、機能的で需要に応じた陶磁器を製造することが重要であるとも述べています。さらに、陶磁器の製造にはマーケティングが必要だという認識を示していました。商品である以上、日本の陶磁器が欧米でどれだけ需要があるか、顧客の嗜好はどのようなものか、コストに見合う生産ができるのか、といった市場調査が必要だというのです。

こうしてみると、納富がヨーロッパで学んだものは、単に陶磁器の製造技術だけではなかったことがわかります。陶磁器の製造過程、販路、消費過程にも近代化が必要だということを学んでいたのです。

■自ら考案したデザイン

帰国翌年の明治九(1876)年にフィラデルフィア万博が開催されました。納富は専任審査官として出品審査を行うばかりか、自らデザインした陶磁器なども出品しました。産地の職人から、明治政府あてに海外向けの作品の図案を示して欲しいという要望があったからでした。

たとえば、「色絵紅葉山水文耳付花瓶」という作品があります。

森谷美保氏は、「色絵紅葉山水文耳付花瓶」について、「花瓶の胴部には色づく紅葉が映える山中の滝の景色が絵にされ、主な文様は伝統的な山水風景だが、首と足は華やかな色彩で彩られ、瀟洒な耳が和洋折衷の雰囲気を漂わしている」と説明しています。(※ 森谷美保、2021年7月15日、日経新聞)。

残念ながら、個人のコレクションなので、どのような作品なのか、「色絵紅葉山水文耳付花瓶」をここでご紹介することはできませんが、森谷氏の文章からは、日本の風景ならではの繊細な美しさが表現されているようです。

この作品の器形図案は、納富介次郎が考案したものでした。図案を香蘭社へ配布し、同社の設立メンバーだった名工・深海墨之助が成形を手掛けたのです。絵付けを行ったのが瓢池園で、ウィーン万博を機に東京で創業した絵付け業者です。明治六(1873)年に、東京深川の森下町に設立された陶磁器の絵付工場には、絵師出身の絵付師を抱えており、絵画的な表現を得意としていたといわれています。

器形デザイン、成形、絵付けなど陶磁器の製造過程で、それぞれの領域で最高の力量をもつ人材を起用し、作品化したのです。

納富はウィーン万博に参加した後、ヨーロッパに滞在して陶磁器の製造経験を積みました。そこで学んだのが、これまでの日本の製法を変えなければ、貿易収支を改善できないということでした。さまざまな改革を試みましたが、その一つが工芸デザインの改革でした。

フィラデルフィア万博への出品作品では、博覧会事務局が輸出品の器形や文様の図案を作成し、産地にそれを配布し、図案と同一の製品を制作させる方法が実践されました。これは質の高い作品を生産する方法であり、納富が開発した陶磁器製造の近代化の一環でした。

納富介次郎が考案した図案は後に、「温知図録」と呼ばれるようになりました。「温知図録」はまさに官民一体で輸出用の陶磁器製造に取り組んだ成果の一例といえます。

■実践教育に邁進

帰国後の明治一〇(1877)年、納富は塩田真(1837-1917)とともに、江戸川製陶所を設立しました。共にウィーン万博に参加し、その後オーストリアの製陶所で技術を学んだ仲間の一人です。ところが、営利を顧みない公共的な事業だったので、次第に経営難になり、七年後の明治一七年に閉鎖せざるをえなくなりました。

当時、陶磁器業界でも近代化が求められるようになっていました。技術はもちろん、経営、組合、特許制度などすべての領域で改革が必要になっていたのです。海外経験のある納富らは、近代化の指導者として各地で活躍しています。

たとえば、明治一六(1883)年、納富は石川県に招かれて陶器や漆器の製造を指導し、製品を中国に輸出するように勧めています。翌々年に再び招かれて、一年間の技術指導を行い、絵画品評会の審査長なども務めました。この期間に納富は、工芸品の生産体制の協同化、効率化を提言し、同業者組合の設立や物流の効率化なども推進しました。

ヨーロッパでの陶磁器の製造経験を経て獲得した製法、生産体制の近代化を、納富は次々と実践し、広めていったのです。

金沢での嘱託期間が終了すると、納富は石川県に働きかけて、人材育成に挑みます。明治二〇(1887)年に金沢工業学校(現・石川県立工業高等学校)が設立されると、その初代校長となりました。これは、日本初の中等実業教育機関で、専門画学部、美術工芸部、普通工芸部の三部が設けられていました。

こちら → https://cms1.ishikawa-c.ed.jp/kenkoh/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%B4%B9%E4%BB%8B

その後、明治二七(1894)年に富山県工芸学校(現・富山県立高岡工芸高等学校)を創立し、やはり初代校長となり、三年以上勤務しました。ここでは仏壇や高岡銅器の生産が盛んな現地の状況を踏まえ、木材彫刻、金属彫刻、鋳銅、髹漆の四科を設けました。

こちら → https://www.kogei-h.tym.ed.jp/school_information

続いて、明治三一(1898)年には香川県工芸学校(現・香川県立高松工芸高等学校)を創立し、木工部と金工部を設置しました。ここでも三年以上にわたって初代校長を務めています。

こちら → https://www.kagawa-edu.jp/kogeih02/gakkousyoukai

そして、郷里の佐賀県立工業学校(現・佐賀県立佐賀工業高等学校)の二代目校長として着任したのが、明治三四(1901)年です。その二年後の明治三六(1903)年には同校の分校だった佐賀県立有田工業学校(現・佐賀県立有田工業高等学校)を独立開校させ、初代校長になりました。

こちら → https://www.education.saga.jp/hp/aritakougyoukoukou/?content=__trashed-18__trashed

納富介次郎は、明治二〇(1887)年から明治三六(1903)年までの十六年間、陶磁器の実践教育の場を次々と設立し続けてきました。金沢、高岡、高松、有田などで創立したこれら四校は、納富の理念を引き継ぎ、現在、互いに姉妹校となって、交流を重ねています。

有田工業高校のホームページには、「校長あいさつ」として、次のように記されています。

納富介次郎(佐賀県小城市出身)が創設した、石川県立工業高等学校、富山県立高岡工芸高等学校、香川県立高松工芸高等学校とは、平成一二(2000)年に姉妹校交流を締結している。以来、各校との交流を続け、さらに平成一七(2005)年、韓国陶芸高校とも姉妹校交流を締結し、生徒たちは互いの作品を交換し、鑑賞することを通して交流を深めている。

納富が着手した実践教育の場は、百二十二年の歳月を経た今、姉妹校だけではなく、韓国にまで交流の輪を広げているのです。

有田工業高校の校訓を見ると、次のように書かれていました。

「勉(ベん)脩(しゅう)- 愛し、創り、光れ」を掲げ、生涯学び続けること(勉脩)を基本に、自らを大切にするとともに他人を思いやり(愛し)、新しいことに積極的に挑戦し(創り)、社会に貢献できる人間になること(光れ)を目指している。(※ https://www.education.saga.jp/hp/aritakougyoukoukou/?sub_page=%E5%85%A5%E5%AD%A6%E6%A1%88%E5%86%85)

冒頭に「勉脩」を掲げ、学びを基本に、自身や他人を大切にし、新しいことに挑戦し、社会に貢献できるような人間になるようにと訴える内容が印象的です。実は、納富が設立した有田工業高校の前身は勉脩(べんしゅう)學舎でした。

■勉脩學舎

明治十四(1881 )年、江越禮太は白川の地に、日本初の陶磁器工業学校「勉修学舎」を創設し、初代校長を務め、実践教育を行いました。どこよりも早く有田に、陶磁器の実業学校を創設したところに先見の明があったといえます。

「安易さから脱するには、西洋の技や教えに学び、その長を取り、わが不足を補うことによって名工を育成する必要がある」と説き、窯業技術の普及を主張し、人材育成の場として勉脩學舎を開校しました。(※ 関西佐賀県人会、平成二十八年七月)

江越禮太(1827-1892)は元小城藩士で、幼い頃から儒学者・草場佩(はい)川(せん)(1787-1867)に学び、その後、江戸で古賀茶渓(さけい)に師事し、長崎では英語を学びました。帰郷後は藩校である興譲館で英語を教えていましたが、明治二(1869)年、藩命で石丸安世らと西松浦郡山代郷で探鉱の開発を行っています。その後、有田白川小学校の教師として働き、明治十四(1881)年、私財に、深川栄左衛門、副島種臣、大隈重信などからの寄付金を加え、日本で最初の実業学校・勉脩學舎を創設しました。

(※ https://www.arita.jp/greats/detail/egoshi_reita.html)

勉脩學舎の入学資格は小学校卒で、教科は絵画、製陶技術、窯業術の三部で構成されました。勉脩学舎が廃校になった四年後に、有田徒弟学校に引き継がれ、佐賀県工業学校有田分校になりました。それを明治三六(1903)年に有田工業学校に昇格させたのが、初代校長となった納富介次郎です。

納富はヨーロッパでの体験後、陶磁器業界の近代化を考えるようになっていました。帰国後、各地に実践学校を創設し、人材育成に邁進していったのはそのような思いからでした。納富の理念は、現在の有田工業高校にしっかりと受け継がれています。

■有田で見た、二つの白い胸像

今回、有田を訪れてみて、有田の陶磁器業界が維新期の傑物たちによって支えられ、近代化の波を乗り越えてきたことがわかりました。そして、維新期の先駆者たちが掲げた理想が、実践教育の場を通して脈々と受け継がれ、進展してきたこともわかりました。

まず、招聘されて長崎にやって来たドイル人化学者ワグネルが、維新期の沸騰するようなエネルギーに吞み込まれるように、陶磁器業界の近代化に渾身の力を注ぎました。それが改革を勢いづかせました。有田で陶磁器製造の大幅な技術革新が行われ、廉価で良質の製品を製造できるようになったのです。

さらに、ワグネルは有田焼の真髄が超越技巧による繊細な美しさであることを見抜いていました。それこそが、競争優位に立てる要件だと看破していました。基準を落とさず、出品物を選定して臨んだ結果、ウィーン万博でも、フィラデルフィア万博での、有田焼の作品は激賞され、受賞することができました。西洋の審美眼を併せ持つワグネルならではの助言が効いたのです。

維新期の日本に心血を注いだワグネルは、やがて病床に伏せるようになり、明治二十五(1892)年十一月八日、勲三等に叙せられ瑞宝章が贈与されたその日に、東京・駿河台の自宅で亡くなりました。帰国することなく、日本で生命を終えたのです。六十一歳でした。

有田工業高校から有田駅に向かう道中、空を見上げると、分厚い雲が広がっていました。

駅の背後に山が見えます。小高い山々に囲まれた有田で、二つの白い胸像に出会いました。維新期に、陶磁器業界の近代化に大きく貢献したワグネルと納富介次郎の胸像です。いずれも、信念の強さ、ピュアな志を表現しているかのような眩しいばかりの白が印象的でした。(2025/12/29 香取淳子)