■多様な国、文化を踏まえた作品

前々回のブログでお伝えしたように、「アジア創造美術展2019」は、明確なコンセプトの下、多様な作品が展示されており、とても見応えがありました。先回、ご紹介しきれなかった作品をピックアップし、今回、取り上げてみたいと思います。

振り返ってみると、改めて、なんと国際色豊かな展覧会だったのかと思います。水墨画でありながら、中国、ロシア、スイス、イギリス、ポーランド、バングラデシュ、モルドバ共和国など、海外から多数、出品されていました。出品者の国や文化が多様なら、年齢もさまざまでしたし、作品様式も多彩でした。

絵画形式の作品はもちろんのこと、伝統的な軸があるかと思えば屏風があり、灯籠があるかと思えばオブジェがあるといった具合です。いずれも墨だからこそ表現できる特性が際立つ作品ばかりでした。墨芸術が国境を越え、いかに幅広くさまざまな地域に浸透し、享受されているかがわかります。

会場の一端をご紹介しましょう。

今回は、多数の作品の中から印象に残った作品をいくつか、ご紹介していくことにしましょう。

全体をざっと見て、その中から、①民族文化の滲み出た作品、②新奇性、先進性、テクノロジーを取り込んだ作品、③実在感、ニュアンスの表現に優れた作品、という観点から、それぞれ2,3点ずつ取り上げてみました。作者にお話しを聞く機会がなかったので、誤解しているところがあるかもしれませんが、その点はご了承いただければと思います。

■民族文化が滲み出た墨芸術

モチーフの背後から民族文化が色濃く滲み出ている作品がいくつかありました。張暁文氏の「湧」と久山一枝氏の「菊花」です。いずれも民族文化を踏まえながらも、現代的要素が取り入れられており、印象的でした。

それでは、順に、ご紹介していきましょう。

●張暁文氏の作品

入口近くに展示されていたのが、張暁文氏の「湧」という作品です。4枚の絵が段差をつけて、右から左に下がっていくようにレイアウトされていました。賛助出品として展示されていた作品です。

4枚の絵に共通するのは、墨の濃淡で表現された拡散性のある図柄です。作者の制作意図がどういうものだったのかわかりませんが、取り敢えず、観客の目から見た解釈を試みてみましょう。説明しやすくするため、4枚の絵に左下から順に番号をふってみました。

まず、左下の作品(①)から見ていくことにしましょう。

画面の下半分に、墨の濃淡で表現された洞窟のようなものが見えます。中央左付近には深い窪みがあり、上半分は淡い黄色や紫色の痕跡がごくわずかに残る乳白色が広がっています。そのせいか、この部分は洞窟の中の鍾乳石に見えます。

その鍾乳石に見える岩盤状のものに所々、丸い穴が見えます。波の浸食作用によって形成されてきた石灰石のようなものの中に、大小さまざまな穴が開いているのです。所々、白い突起物のようなものも見えます。何千年もの時を経て、創り出されてきた洞窟の中の形状が独特で、とても印象的でした。

興味深いことに、白い突起物のようなものは拡散性を持ちながらも、画面の内側に向いています。精巧に作られた文様のように見えなくもありません。ですから、この洞窟のようなものは、長い年月を経て形成された基層となる文化が象徴されているように見えます。

次に、その隣の作品(②)を見てみることにしましょう。

この絵は全般に明るく、暖かな印象があります。背景にごく淡い赤、黄色などが取り入れられているせいでしょう。淡いグレー地のあちこちに、淡い赤や黄色が境界も曖昧なまま、滲みが広がった状態で配されているのです。

線や円が多用されており、どちらかといえば、わかりやすい図柄です。左下から放射線状に多数の線が伸び、その上に大小さまざまな円が拡散するように描かれています。グレー地に淡い赤や黄色が散った背景の上に描かれているせいか、

大小さまざまな墨の円がパっと咲いた花のようにも見えます。これらの円は多様な形で結実した文化の結晶と見ていいのかもしれません。

それでは、その右隣の作品(③)を見てみましょう。

この作品からは、荒れ狂う海が連想されます。タッチの強弱や明暗を軸に、墨のさまざま表現技法を駆使して描かれています。そのせいか、激しさ、荒々しさが際立って見えます。画面の下半分は波が大きく打っては返す様子が描かれています。白く描かれているとことは波頭が立っているところなのでしょうし、黒く見えるところは沈み込んだ海面なのでしょう。

上半分に見える小さな黒点や白点は、激しく飛び散る波しぶきなのでしょう。高くそそり立った波しぶきのせいで周囲が曇り、空も見えなくなっています。この作品で表現されているのは、これまで蓄積されてきたものすべてが破壊されるほどの異変、まさに、天変地異ともいえるほどの激変です。

最後に、右端の作品(④)を見てみることにしましょう。

この作品には②と同様、部分的に着色されています。墨が基調であることに変わりはないのですが、画面の下半分から上方に向けて黄色の濃淡が同心円上を中心に向かっていくように形取られています。

左下方から右にかけて、墨のかすれや濃淡を使いながら、大きな弧が3つ描かれています。求心的な構造になっていると思ったのはこの弧のラインの一端が同心円状になっていたからでしょう。そこから先は淡い墨のグラデーションで処理され、やがて、淡い黄色の混じった白に収斂されていきます。まるで、暗い過去から明るい未来へというメッセージが込められているかのようでした。

よく見ると、この作品には満洲文字が書かれています。何が書かれているのか、意味はわかりませんが、文字の書かれた場所やその大きさを見る限り、書と画が一つの画面の中で調和していることがわかります。おそらく、4枚の絵のコンセプトが総合して④の作品に示されているのでしょう。ふと、「書画」という言葉は中国では、「美術」を指すことを思い出しました。

このように見て来ると、①から④で示されたものはいわゆる「起承転結」に相当するもので、「湧」という作品全体の概念構成になっていると考えられます。

そこで、引きさがって全体を見ると、作品の右下に、《赫舍里・暁文の「満洲画」》と題する文章が掲げられていました。ご紹介しておきましょう。

満洲民族は、中国の歴史書では2000年前から記載され、かれらが建てた清王朝は300年間中国全土を治め、更に初めてチベット、ウィグル、モンゴルの全地域を版図に組み込んだ大帝国であった。

赫舍里・暁文の「赫舍里」は彼女の満洲氏族名「赫舍里氏」のことである。

氏は、既に中国に於いて、成績を残した中国画家であるが、来日25年の日本画研鑽、満洲の歴史研究により、「満洲画」の試作を開始した。

そして、「満洲画」シリーズを発表し、満洲文字と中国画、日本画、北方民族の感性を合わせた、新しい絵画様式の感性に成功している。

説明文より。

この説明文を読んでから、改めてこの作品を見ると、①から④の作品にはそれぞれ、満洲文化が辿ってきた過程が表現されており、最後の④の作品には満洲文字を添え、伝統を引き継いだ張暁文氏の心意気が表現されているのではないかという気がしてきました。

そういえば、この作品のタイトルは「湧」です。「湧」には「水が湧き出る」、「盛んにおこる」といった意味合いがあります。上記の説明文を踏まえ、①から④の作品を重ね合わせて考えてみると、張暁文氏はおそらく、水が湧き出るように、自然発生的に育まれてきた満洲文化(①)を踏まえ、墨芸術が開花し(②)、時を経て、怒涛の荒波に曝されながらも(③)、息を吹き返し、勢いを増して発展していく(④)ことを願って、この作品を制作されたのではないかと思いました。

満洲文化を踏まえ、4つに分けて概念構成を明示した展示方法に新鮮さを感じました。

●久山一枝氏の作品

同じコーナーに展示されていたのが、久山一枝氏の「菊花」です。大きな菊の花弁がとても豪華だったのが印象的でした。モノクロ表現でありながら、パっとした華やぎが感じられ、思わず、足を止めて見入ってしまいました。この作品は賛助出品として展示されていました。

花弁の先が巻き上がるような形状で、大輪の花がいくつも咲き誇っています。形状からいえば、きっと大菊なのでしょう。大菊の直径は20㎝ほどにもなるといいます。その大輪の花が画面いっぱいに、さまざまな方向を向いて咲き誇っているのですから、まさに豪華絢爛としかいいようがありません。

一般にこの形状の菊花は、一枝にいくつもの花弁を咲かせるものではないそうです。ところが、この作品ではいくつもの花が描かれています。「く」の字の形をした窪みのようなものを背景に、小さな葉がいくつも描かれ、菊花の周辺には丸くて白い円形のものが拡散するように描かれています。伝統的なモチーフを扱いながら、現代的なテイストが感じられる装飾的な作品でした。

中心部分をクローズアップして見てみることにしましょう。

窪みの部分には、小さな葉のような形態のものが多数、濃淡で奥行きを表現しながら描かれています。見ていると、まるで暗い穴底に落ち込んでいくような錯覚すら覚えます。大輪の菊花が醸し出す華やかさの背後に、得体のしれない闇が広がっているようにも見えてきます。

暗闇を適宜、配した画面構成だからこそ、この作品で描かれた大輪の菊の花がことさらに高貴で美しく、豪華に見えたのかもしれません。

そもそも、菊花を図案化した紋章は武家の家紋として使われてきましたし、八重菊を図案化した菊紋のうち、十六八重表菊は皇室を表す紋章でもあります。さらには毎年、秋になれば、菊花展が全国至る所で開催されており、人々の生活文化の中にしっかりと根付いています。したがって、菊花はまさに日本文化そのものといえるでしょう。

この作品のモチーフは、日本文化を象徴するものであり、伝統を踏まえたものといえます。ところが、構図や画面構成には現代的な装飾性が取り入れられ、伝統と現代とが一枚の画面の中で巧みに融合していたという点で、新鮮さが感じられました。

■墨芸術が拓く新たな地平

会場をゆっくり歩いていくと、伝統を踏まえながらも、墨芸術の地平を切り拓こうとする意欲を感じさせられた作品が何点か目に留まりました。林明俊氏の「鳴秋」、鎌田明風氏の「松鼠在秋天」、岡島英号氏の「UNUS」です。

順にご紹介していくことにしましょう。

●林明俊氏の作品

最初、ざっと見たときは、色遣いが変わっていると思っただけで、見過ごしてしまいました。なんとなく気になったので引き返し、改めて見てみると、色遣いと筆致が斬新で、新鮮な印象がありました。滲みの表現に先進性を感じさせられたのです。それが、中国から一般作品として出品されていた林明俊氏の「鳴秋」という作品でした。

最初、見過ごしてしまったのは、おそらく、色遣いに違和感を覚えたからでしょう。ところが、改めて見返してみると、違和感を覚えた箇所には、一定の流れと動き、有機的な繋がりが感じられ、画面構成上、重要な役割を果たしていることに気づきました。

よく見ると、左上から右下へという流れの中で大胆に着色された黄色や赤の色遣いには、違和感よりもむしろ、紅葉した木々の葉が風に吹かれて落ちていくダイナミックな様態が感じられます。黄色や赤が、滲んだ点になったかと思えば、濃いシャープな線になって下方に流れ、紅葉した葉が見せる華やかでランダムな動きとして表現されているのです。

一方、右端の黄色や赤は墨と交じり、黒ずんでいます。おそらく、紅葉した葉がやがて枯れ葉に変貌していく様子が抽象的に表現されているのでしょう。一枚の画面の中でさり気なく、華やかな紅葉シーンと、枯れ葉となって散っていく変容過程が収められていました。滲みと濃淡が巧みに組み合わされて、秋のひとときが詩情豊かに表現されていたのです。

さて、この作品のタイトルは「鳴秋」です。それは、ハラハラと落ちていく紅葉した葉の音を表しているのでしょうし、実際に、小鳥の鳴き声を指してもいるのかもしれません。

見ると、左中ほどに緑色の小鳥が幹に止まっています。紅葉した木の幹にそっと立ち、小鳥もまた秋の風情を楽しんでいるように見えます。画面の中で小鳥だけが色濃く、強い筆遣いで描かれていますから、小さいながらも目立ちます。太い木の幹は淡い墨の滲みで表現されており、墨で小さく散らされた樹皮の模様がはっきりと見えますから、まるで木が呼吸しているかのようです。

この作品ではメインモチーフを小さくても濃く、強く描き、それ以外は淡い墨の滲みを多用し、画面全体が重くならないような工夫がされています。そのせいか、抽象画のような画面構成でありながら、水墨画ならではの優しさ、柔らかさ、そして、穏やかな流れや動きが見事に表現されていると思いました。

●鎌田明風氏の作品

意表を突かれたのが、鎌田明風氏の「松鼠在秋天」(秋のリス)で、タイトルが中国語で書かれています。作家部門で出品されていた作品です。

松鼠在秋天

一見、軸装された水墨画に見えますが、どういうわけか、画面は背後からプロジェクターの光で照らし出されています。不思議に思って近づいてみると、描かれたリスが驚いて木に駆け登り、あっという間に逃げてしまいました。

今度は私の方が驚いて、少し引き下がって床を見ると、ラインが引かれており、ここから近づくと栗鼠が逃げますと書かれています。見上げると、吊るされた作品の周囲には、ポールで組み立てられた矩形の装置が見えます。おそらく、この装置のどこかにセンサーが仕組まれており、観客が作品に近づくのをキャッチし、アニメーションが作動するよう設計されているのでしょう。

実際、作品に近づくと、リスがアニメーションで動き、素早く木を駆け上っていきます。まるで本物のリスが絵の中に隠れているのかと思ってしまうほどでした。水墨画で描かれた画面の中にアニメーションが組み込まれていたのです。しかも、このアニメーションの駆動は観客の行為(作品に近づく)によってスイッチが入る仕掛けになっていました。観客が作品との相互作用を楽しめるようにもなっていたのです。

画面を見ると、対角線上に左下から右に伸びる形状で木の幹が描かれており、その左下に一匹のリス、中ほどやや上の枝にまた一匹のリス、そして、右上方部に一匹のリスが描かれています。いずれもリスの周辺は黄色く照らし出されていますから、素早い動きでも観客は容易にキャッチできます。

構図といい、複数のモチーフの色彩バランスといい、安定した画面構成が印象的でした。安定感のある画面構成だからこそ、観客はごく自然に、リスの動きを受け止めることができたのでしょう。作品として素晴らしいだけではなく、プロジェクションマッピング技術を使った見せ方にも工夫が凝らされており、先進性が感じられました。

●岡島英号氏の作品

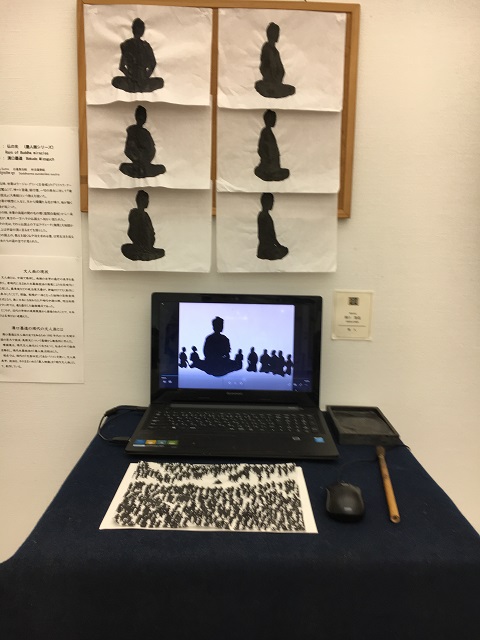

なんとも奇妙な作品です。気になって近づいて見ると、岡島英号氏の「UNUS」というタイトルの作品でした。作家部門での出品です。

UNUS

天井から墨の滲んだ布が水平に広げて何枚か、吊り下げられています。墨の広がりや形状がそれぞれ違いますから、おそらく、そこになんらかの意味が込められているのでしょう。その下には組み立てられたポールに、墨の滲んだ布が垂直に吊るされています。ポールを囲うように吊るされた布は、傍らを観客が行きかう度に、連動して微かに揺れ動いています。まるでそこだけ微風が吹いているかのようでした。

ポールの下を見ると、床に何やら置かれています。どうやらこの作品の設計図のようです。左側に置かれているのが展示で使用された布の図案、構成図、組立図で、右に置かれているのが完成図で、これが最終的な作品の形です。いずれも墨で描かれていました。

右側にはさり気なく小さな用紙が置かれ、そこには作品タイトルと作者名、制作意図、作者の来歴が書かれていました。作品内容を説明する重要な情報です。それが小さな紙にまとめられ、床に置かれていたのです。うっかりすると、見落としてしまいかねません。あまりにも無造作な展示方法を見て、作者はこれで観客を試しているのかもしれないと思ってしまったほどでした。

さて、この作品のタイトルは、「UNUS」です。聞き慣れない言葉なので、タイトルだけでは何もイメージすることができません。作者はいったい、この作品で何を表現しようとしたのでしょうか。

手掛かりを求めて、床に置かれた小さな紙に近づいてみました。すると、以下のような説明文が目に入りました。

UNUSはラテン語で1や全を意味する言葉。16枚重ねた不織布の上に点、円、線の流れを1筆で描き、浸透させて16分割して再配置。

1つのきっかけからなんらかの環境が生じ、そこに様々な人々も生まれた(含まれた)過程を再体験している。

4つの垂直面に色の濃い、薄い、大きい、小さい、人のような形。

水平軸に黒くて大きな渦、薄く淡い月、領土のような形。

元々は1筆、その違いにどんな意味があるのか、ないのか。

遠ざかって見えるもの、見失うもの、

近くに寄って見えるもの、見えてしまうもの、

立場や視点の違いにどんな意味があるのか、ないのか。

説明文より。

この説明文を読んでようやく、作品鑑賞の手掛かりを得ることができました。

まず、タイトルは「1、あるいは全を示すラテン語」だということでした。これを敷衍させ、両者を結合させれば、「UNUS」を1(要素)と全(全体)と読み直すこともできます。

再び、文面を読むと、「1つのきっかけからなんらかの環境が生じ、そこに様々な人々も生まれた(含まれた)過程を再体験している」と書かれています。これがおそらく制作意図なのでしょう。この文面からは、ヒトはさまざまな連鎖体系の中で生きているという考え方が示されています。「再体験している」というフレーズからは、個体発生は系統発生を踏襲するという概念まで読み取ることができるかもしれません。

作品様式としては、「4つの垂直面に色の濃い、薄い、大きい、小さい、人のような形。水平軸に黒くて大きな渦、薄く淡い月、領土のような形」を表現したということでした。確かに、天井近くの水平面には、渦(海)、月(空)、領土のような形(大地)を表す布が吊り下げられ、垂直面には、墨の濃淡や大小でヒトを表す布が張られていました。

こうして見て来ると、この作品には作者のホリスティックな考え方が浮き彫りにされているように思えてきます。

ヒトは、自然を含むさまざまな環境の下で生きているだけではなく、代々の祖先を継承した存在であり、さまざまな連鎖体系の中で繋がり合っている存在だというが示されているといえるでしょう。まさに日本文化に内包された概念です。

■墨ならではの実在感、ニュアンスの表現

墨だからこそ表現できる実在感、あるいは微妙な表現が際立つ作品がいくつかありました。矢形嵐酔氏の「欧州夕刻街路」、王羽氏の「秘境梵音」、宮本信代氏の「ナニ?」です。

それでは順に、見ていくことにしましょう。

●矢形嵐酔氏の作品

入口近くに展示されていた作品の中で異彩を放っていたのが、矢形嵐酔氏の「欧州夕刻街路」です。水墨画なのに油彩画を思わせる雰囲気があり、立体的な奥行きと重量感が印象的でした。賛助出品として展示されていた作品です。

欧州夕刻街路

両側に石造りの建物が並び、その間の狭い道路にはヒトや車が多数、描かれています。

両側に石造りの建物…‥、と書きましたが、実際は左側の建物ははっきりと描かれているわけではありません。左端に窓のようなものが部分的に描かれているだけなのに、観客は、左側にも右側と同じようにどっしりとした建物が建っているように想像してしまいます。

なぜ、そう思ってしまうのでしょうか。

改めて作品を見てみると、画面の左上方から真ん中にかけて、かなりの面積が白、あるいは淡い墨の濃淡で処理されています。そして、中央辺りから下、斜め右方向に描かれた道路もまた、白、あるいは淡い墨の濃淡で表現されています。明るく見える箇所に観客の視線が誘導されていく仕組みです。

ですから、右上方向から射しこむ陽光によって建物や道路が、明るく照らし出されているように見えてしまいます。建物の形状をはっきりと描かなくても、観客は建物の実在を感じ、街並みを想像します。モチーフの形状よりも、淡い墨の濃淡によって表現された陽光の存在が、画面に奥行きを感じさせ、石造りの建物の堅牢さを際立たせる効果をもたらしていたのです。

興味深いのは、墨の滲みの濃淡と白の使い方が素晴らしく、画面に、墨ならではの空気感と陰影がごく自然に付与されていたことでした。おかげで、この街の佇まいに、油彩画では表現できない風格と情緒が漂い、しっとりとした情感が醸し出されていたように思います。

たとえば、遠景の中央からやや左寄りに淡い墨の途切れた箇所があり、そこに配された白が、まるで雲間から射し込む光のような役割を果たしていました。その陽光はちぎれたような形状を残しながら、下に降り、地上近くにひときわ明るい箇所を生み出しています。それが弧状の橋のようなものをくっきりと浮かび上がらせ、観客の想像力を刺激します。ごくわずかな余白といえるようなものが画面に設定されることによって、想像力の働く余地を創り出しているのです。

この絵の前に立つと、どういうわけか、しっとりとした情感が喚起され、気持ちの奥深く揺さぶられるような気持ちになってしまいます。墨の滲みやその濃淡を使って、遠景がけぶって見えるよう描かれていたせいでしょうか、郷愁を誘われるような深い味わいがありました。

●王羽氏の作品

一見するなり、気持ちが強く引き付けられ、立ち止まって見入ってしまったのが、王羽氏の「秘境梵音」でした。展示されていた一角で、際立って見えたのです。一般部門、中国からの出品でした。

老いた女性の肖像画で、画面の中に特段、意表を突かれるような要素があったわけではありません。ですから、多くの展示作品の中でなぜ、この作品が際立って見えたのか、私自身、不思議に思うほどでした。ところが、数歩、引き下がってみても結果は同じでした。やはり、この作品が飛び込むように目に入ってくるのです。

秘境梵音

幾重にも皺の寄った額、大きく垂れ下がった眉と瞼、皺が深く刻まれた頬、大きな鼻にすぼんだ口元、顎から首にかけての皺の寄ったたるんだ肌・・・・。どれも老いの兆候そのものです。

いってみれば、老いが深く刻み込まれた顔でしかないのですが、私はこの顔に強く引き付けられてしまったのです。遥か彼方を眺めるこの女性の表情に引き付けられたのでしょうか。それとも、目の表情に集約的に表現されている何か、言葉では説明しえないものに釘付けになってしまったのでしょうか。

悲しそうであり、不安そうでもありますが、絶望しているわけでもない、微妙な表情です。長年の労苦が刻み込まれた顔であることは明らかですが、悲壮感はなく、どこかしら清らかなものさえ感じさせられます。

視線を落とすと、女性は手に何か、子どものおもちゃのようなものを持っています。そういえば、この作品のタイトルは「秘境梵音」でした。何か関連があるのかもしれないと思い、まず、画像で調べてみましたが、該当する画像はありませんでした。

再び、作品を見ると、左手に数珠を持っているのに気づきました。そこで、「チベット仏教」、「仏具」というキーワードで画像を検索してみると、似たような形状のものが見つかりました。マニ車です。

Wikipediaによると、マニ車とは主にチベット仏教で用いられる仏具を指し、円筒形で、側面にマントラが刻まれ、内部にはロール状の経文が収められているそうです。使い方としては、マニ車を右回りに回転させると、回転させた数だけ経を唱えるのと同じ功徳があるとされていると書かれていました。

説明文と同じページに、老いた女性が寺院でお祈りしている写真が掲載されていました。左手首に数珠をぶら下げ、右手でマニ車を高く掲げて、祈っている姿でした。この写真を見てようやく、この作品を理解できるような気がしてきました。

作品の女性は、何かを見つめているような、何か考え事をしているような、“”心ここにあらず“といった表情を目に浮かべていました。だからこそ、私は気になって、視線の先にいったい、何があるのかと思ってしまったのですが、実はマニ車を回転させながら祈り、現実ではない、遥か彼方に想いを馳せていただけだったのかもしれません。

そういえば、この作品のタイトルは「秘境梵音」です。調べてみると、梵音には、読経の声という意味があるようです。ですから、作品の女性はマニ車を回転させ、心の中で経文を唱えていたのだということがわかります。この女性の表情に清らかなものを感じさせられたのはそのせいだったのかもしれません。

よく見れば、マニ車を握る右手、数珠を持つ左手、いずれもやや不自然ですし、衣服の表現もやや雑な印象があります。目や顔の表情にみられた繊細で的確な表現に比べ、見劣りがすることは確かです。

ところが、そのことがこの作品の価値を低めているわけではありませんでした。逆に、顔や目の表情の素晴らしさが強調され、観客の感情移入を誘う作品になっているような気がします。

●宮本信代氏の作品

この作品を見た瞬間、思わず笑みがこぼれてしまうのを感じました。それほど、幼児の微笑ましいシーンが的確に捉えられていました。宮本信代氏の作品、「ナニ?」です。この作品は作家部門で出品されていました。

ナニ?

何かを凝視している女の子の視線、半開きの口元、ぷっくらした頬、額にかぶった柔らかな毛、透き通るような白い肌、どれ一つとっても、観客の誰もが知っている幼子の特性が見事に描き出されています。

子どもは凝視するあまり、右足を浮かせ、つられて軽く、お尻を浮かせています。本能的に姿勢を安定させようとしているのでしょうか、ぎこちなく指を折り、左手をついています。不安定な姿勢になりながらも、それでも視線を動かすことをせず、凝視の姿勢を崩しません。見ることに集中しているのです。幼児の行動特性の一つといえるものが巧みに捉えられていました。

表情といい、動作といい、何もかもが好奇心の対象になっている時期の子どもの描き方が見事です。作品を通して、作者の観察力の鋭さ、表現力の的確さに加え、モチーフを見つめる姿勢の優しさが伝わってきます。

右肩から肘にかけて白く表現され、そこからやや位置をずらして膝から脛、靴の表面もやはり白く表現されています。そして、白く表現された箇所の周辺は淡い墨の濃淡で処理されていますから、その部分に温かな陽射しが射していることがわかります。

柔らかな陽射しの下で、子どもの日常生活の一端が愛情豊かに捉えられており、心温まる思いのする作品でした。子どもの肌の柔らかさ、微風に揺れる髪の毛、肌触りのよさそうな衣服の襞、どれも墨ならではの微妙な表現が素晴らしく、印象に残りました。

■多彩な展示作品に見る墨芸術の可能性

「アジア創造美術展2019」では秀逸な作品が多数、展示されていました。おかげで、多様で多彩な墨芸術を堪能することができました。

今回は、前回ご紹介できなかった作品について、①民族文化の滲み出た作品、②新奇性、先進性、テクノロジーを取り込んだ作品、③実在感、ニュアンスの表現に優れた作品、という観点から、それぞれ2,3点ずつ取り上げてみました。紹介文を書きながら、改めて墨芸術の可能性を感じさせられました。

さて、この展覧会には海外からの作品が多数、出品されていました。日本とは異なる文化圏で、墨を使ってさまざまな作品が制作されていたのです。そのことがまず、意外でした。さらに、それらの作品がどれも素晴らしかったので、驚いてしまいました。墨がもたらす変幻自在を自家薬籠中の物にできる力量のある作家が多かったのです。

偶然、生まれた滲みの形状に、作家がわずかに手を加え、芸術作品に変貌させることができるのは、墨ならではの興趣でしょうし、墨芸術ならではの妙味ともいえるでしょう。しかも、それぞれの作品に込められた世界観には、和文化に内包された自然との共生、ホリスティックな世界観と重ね合わせることができるものが数多く見受けられました。

墨芸術はまさに自然とともに存在し、自然に沿って形作ることができるという点で、和文化となじみ、世界文化とも調和していける芸術形式なのだと思います。今回、この展覧会に参加し、墨芸術の新たな可能性とその胎動を感じることができました。出品された作家の方々の今後のご活躍に期待したいと思います。(2019/2/27 香取淳子)