■「日本のアニメーション教育を多様化することを考える」

2017年3月12日、「東京アニメアワード2017」の一環として、池袋の産業生活プラザ8Fで、国際交流パネル3「日本のアニメーション教育を多様化することを考える」が開催されました。

このパネルは第1部として、各国のアニメ教育関係者から、実践されている教育内容とその特質などについて報告、次いで、第2部として、制作会社やアニメーターとして活躍されている方々から、体験を踏まえ、教育内容について報告、という構成でした。

登壇者は、ダビデ・ベンベヌチ(Davide Benvenuti:シンガポール南洋工科大学アートデザインメディア校准教授)氏、、トム・シート(Tom Sito:アメリカ南カリフォルニア大学アニメーション学科教授)氏、、ニザム・ラザック(Nizam Razak:マレーシアのアニメ会社アニモンスタ・スタジオズCEO)氏、、ハン・リーン・ショー(HAN Liane Cho:アニメーター/絵コンテ作家)氏、、ロニー・オーレン(Rony Oren:イスラエルのエルサレム ベツァルエル美術 デザイン学校教授)氏、そして、日本からは東京芸術大学教授の岡本美津子氏と同大学教授の布山タルト氏でした。

こちら →http://animefestival.jp/screen/list/2017panel3/

今回、報告されたアニメーション教育については今後、日本が参考にしなければならないところも多いでしょう。そこで、報告内容に沿って、別途、関連資料を渉猟し、それらを含めてご紹介しながら、見ていくことにしたいと思います。

それでは、アメリカ、イスラエル、シンガポール、日本の順で見ていくことにしましょう。

■各国のアニメーション教育

アメリカ

トム・シート氏は40年以上、ディズニーやドリームワークスなどでアニメ制作に携わり、『リトル・マーメイド』『ライオンキング』『シュレック』などの作品を手掛けてこられました。アニメーションに関する本も4,5冊出版されています。

こちら →https://www.amazon.co.jp/Tom-Sito/e/B001JS9O9U/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1489820556&sr=8-2

40年前、シート氏がアニメ制作を始めたころ、アニメーション教育を行う学校はせいぜい2,3校だったそうです。ところがいま、アニメーション教育を行う大学や専門学校が大幅に増えています。デジタルメディア業界からの要求に応じていくうちに、そうなったようです。ところが、教育内容はそれぞれ多種多様、実践に役立つ教育をしているところもあれば、芸術に傾いた教育をしているところもあるといいます。

そんな中、シート氏が在籍されている南カリフォルニア大学(USC)は、全米屈指のアニメーション教育を行う大学として認知されているといいます。

こちら →http://anim.usc.edu/

USCの場合、アニメを教えるクラスはすでに1930年代半ばにはあったそうですが、専攻としてアニメ学科が創設されたのは、1990年でした。現在のカリキュラムは以下のようになっています。

こちら →http://anim.usc.edu/about/curriculum/

上記のカリキュラムの下で教育を受けた学生は、2Dか3D、またはVRの作品を1本制作することが課せられています。理論と実践の両方を学び、最終的に自身で作品を制作することが課せられるのです。

アニメ学科の教員はトム・シート氏をはじめ、教員それぞれが多士済々のメンバーで構成されています。とくにトム・シート氏は1998年、アニメ雑誌でアニメ界でもっとも重要な100人のうちの一人に選ばれています。豊富な制作実践に裏付けられ、クリエーターとして高く評価されているのです。

そのような来歴のトム・シート氏を専攻長にもつUSCのアニメ学科は、学生ばかりでなく教員もまた相互にクリエイティブな刺激を与え合っているのでしょう。創造的な活動を展開していくには、最適の環境だといえます。教員の面からいえば、アニメーション制作を行うための教育環境としてとても恵まれていると思います。

環境といえば、USCの設備環境もまた充実しています。たとえば、著名な俳優のジョージ・ルーカスはUSCに巨額の寄付をし、制作設備の整った建物を建築しました。個人としては過去最高の寄付金額だったそうです。この建物はその後、建て替えられ、今は諸設備が新しく整備され、進展する技術に対応できるようになっています。

こちら →https://en.wikipedia.org/wiki/USC_School_of_Cinematic_Arts

一方、USCは研究大学でもありますから、実験的な映像制作を行い、さまざまな表現の可能性を追求しています。学生は講義を受けるだけでなく、様々なワークショップに参加することもできます。理論と実践の両面から、多様な刺激を受け、それらを参考にしながら、学生たちは制作設備の整った環境の中で、自身の作品を制作していくのです。こうしてみてくると、USCがアニメーション教育についてはアメリカ屈指の大学だといわれるだけのことはあると思わざるをえません。

ところで、シート氏はハリウッドのゴールデンエイジに活躍したアニメーターの弟子だったそうです。シート氏の恩師は、ニューヨークの消防士の息子だったシート氏を快く受け入れ、懇切丁寧に、そして、厳しく教えてくれたといいます。シート氏はそのことを深く感謝していました。

さらに、シート氏はその恩師から、「私たちが教えたように、後の世代を教育してほしい」といわれたそうです。ですから、シート氏はいま、彼から授かったものを、彼がしてくれたように、学生たちに教えているといいます。教える者と教えられる者とが信頼しあう関係を築き上げてこそ、実効性のあるいい教育ができるのでしょう。とても示唆深いエピソードでした。

イスラエル

オレン氏はこれまでの42年間、アニメーターとして制作に携わる一方、37年間、イスラエルでのアニメーション教育に携わってきました。彼の来歴を辿れば、1980年から2002年まで、イスラエルのさまざまな学校で教え、2000年から2008年までは、イスラエルのベツァルエル美術デザイン学校でアニメーション学部長を務め、現在は同校の教授です。このような経歴を見ても、彼がイスラエルのアニメーション教育の先駆者であり、制作と教育の両面を率いてきたことがわかります。

さて、彼がアニメーターになったころ、イスラエルにはアニメーターが5人しかおらず、制作したアニメを放送するテレビ局も一つしかなかったといいます。制作者はもちろんのこと、アニメを放送するテレビ局も圧倒的に少なかったのです。もっとも、テレビ局が一つしかなく、寡占状態だったおかげで、放送された作品はイスラエルのすべてのヒトに見てもらえました。そのことはアニメ業界の進展にとって大きなメリットだったといえるでしょう。

それにしても、ネットがなかった時代に、わずか5人で一からアニメ業界を立ち上げていくのが、いかに大変なことだったか。オレン氏たちの往時の苦労がしのばれます。イスラエルでアニメ業界を立ち上げるため、彼ら5人はまず、世界中のアニメフェスティバルに赴き、さまざまなアニメーションを見てきたといいます。そして、それらの見聞を踏まえ、1970年代にアニメーション教育を始めました。当時、初心者コースと上級コースしかなく、専門学科はありませんでした。

そして、2000年になってようやく、大学に学部生用のフルコースの教育課程が創設されました。このときもオレン氏たちは、海外のさまざまな大学を参考にし、カリキュラムを作成したといいます。そうしていくうちに、イスラエルでもケーブルテレビが増え、アニメ需要も高まってきました。

もちろん、当時はまだテレビアニメ、商業アニメの制作が中心でした。とはいえ、コンテンツへの需要が高まってきたことは業界にとって、またとない好状況が訪れたといえます。その後、イスラエルではいわゆるアニメ革命が起き、その勢いが17年間、継続しているといいます。

イスラエルで現在、完全なアニメーション教育のプログラムを提供しているのは、オラン氏が在籍するこのベツァルエル美術デザイン学校だけだそうです。ですから、アニメーションを学ぶために同校に、毎年46名もの学生が入学してくるようになったのです。現在、学生数は170名だといいます。

こちら →https://web.archive.org/web/20071022092403/http://bezalel.ac.il:80/en/

イスラエルは人口800万人ほどの小さな国です。そのことを考えれば、この学生数が相対的にどれほど多いものであるかがわかろうというものです。この数字から、イスラエルでは多くの若者がアニメーション制作の担い手になる夢を抱いていることが読み取れます。

そして、オレン氏たちが創り上げてきたアニメーション教育の成果も徐々に現れてきているようです。たとえば、イスラエルでは今年、劇場アニメ映画が5本制作されましたが、制作者のほとんどがオレン氏の大学の卒業生だそうです。同校では以下のようなカリキュラムの下、アニメーション教育が行われています。

こちら →http://www.bezalel.ac.il/en/academics/

オレン氏はクレイアニメーションの専門家です。

こちら →http://ronyoren.com/about/rony-oren/

国境を越えて、クレイアニメーションのワークショップも実践されているようです。下記は2016年にクロアチアでワークショップが行われたときの様子が報告されたものです。

こちら →http://ronysclayground.com/gallery/ronys-croatian-tour-2016/

一連の報告を聞いていると、国境を越えて活躍するアニメーション制作者が教育の現場に立っていること自体、学生にとってはすばらしい教育の実践になるのだと思えてきました。

シンガポール

ダビデ・ベンベヌチ氏は現在、シンガポール南洋工科大学准教授です。イタリア出身のアニメーターで、25年間、アニメ制作の仕事をしてきました。その制作実績を買われ、南洋工科大学で教鞭を取るようになりました。シンガポールでのアニメ需要に応じ、制作者からアニメ教育に身を転じたのです。

こちら →http://research.ntu.edu.sg/expertise/academicprofile/Pages/StaffProfile.aspx?ST_EMAILID=DBENVENUTI

ベンベヌチ氏は、日本の古い世代には懐かしい、『カリメロ』の制作にも携わってこられたそうです。『カリメロ』は、日本では東映アニメーションが制作し、1974年10月から1975年9月にかけて日本テレビ系で放送された作品です。

こちら →http://www.toei-anim.co.jp/lineup/tv/karimero/

可愛くてユニークなキャラクター、カリメロを私はいまでもすぐに思い出せます。当時、日本の子どもたちの間で大きな人気を博していました。

さて、ベンベヌチ氏はイタリアを出てから、ディズニーやドリームワークス、さらにはオーストラリアでも仕事をしてきたといいます。2D、3D、TVアニメ、さらにはビデオゲームまで、アニメーションに関連するさまざまな領域で仕事をしてきました。このような幅広いアニメ制作の実践歴が目に留まったのでしょう。

9年前、南洋工科大学アニメ・デザイン・メディア校の非常勤講師となり、4年半前に常勤の准教授になりました。南洋工科大学アニメ・デザイン・メディア校(ADM)は、2005年にシンガポール政府の支援の下、設立されました。設立に際しては、シンガポール政府が最新設備を備えた施設を提供してくれたそうです。この領域が今後、新たな産業としても期待されているからでしょう。

こちら →http://www.adm.ntu.edu.sg/Pages/index.aspx

ADMは、学部から大学院修士課程、博士課程までも備えており、アニメーション教育については完全なプログラムが提供されています。たとえば、学部生のカリキュラムは以下のようになっています。

こちら →http://www.adm.ntu.edu.sg/Programmes/Undergraduate/Pages/Home.aspx

さらに、学部間の協力で、学際的な研究ができるような配慮もなされています。幅広くアニメーション教育ができるように教育システムが設計されているのです。

シンガポールの場合、アニメを教える教員もアニメ業界人もほとんどが外国からやってきたそうです。能力を買われて引き抜かれてきたヒトたちなのでしょう。それだけに、ADMの教員は優秀なヒトが多いとブヌベヌチ氏はいいます。

たとえば、この大学の准教授 Ina Conradi Chavezは、2017年2月にロサンゼルスで開催された映像フェスタ・アニメ部門で受賞しました。

こちら →

(http://www.studentfilmmakers.com/3d-filmmaking-alive-and-well-at-sda-2017/より)

このように最先端のクリエーターが教員なのです。ADMは海外からの優秀な教員を揃えているばかりか、シンガポール政府が提供した最新設備を備えた施設があります。そのような教育環境の下、学生たちはアニメの理論と実践を学び、自主制作に励んでいるのです。すばらしいクリエーターが排出されるのも当然といえるでしょう。

ADM学では3年前からアニメコースを二つに分けました。一つはアニメを学ぶコース、そして、もう一つは特殊効果を学ぶコースです。後者は学生の進路を考え、設定されたコースだといいます。卒業した学生たちがシンガポールで就職できるようにするには、アニメ制作会社をターゲットにしたコースばかりではなく、CMや映像一般、ゲーム会社などをターゲットにした特殊効果コースが必要だと判断されたからでしょう。

日本

アニメ大国といわれながら、日本ではアニメ専攻を持つ大学は10校もありません。ですから、アニメを大学で系統的に学ぶ機会は少なく、学生が独自にアニメを学んでいるケースが圧倒的に多いのです。

東京芸術大学の岡本美津子氏は、日本の大学でアニメ専攻を創るのはとても難しいといいます。実際、東京芸術大学では2008年に大学院としてアニメ専攻が創設されましたが、アニメ専攻の学部はいまもありません。

さて、東京芸術大学大学院では現在、1学年16名で、総勢、32名が学んでいます。

こちら →

http://www.geidai.ac.jp/wp-content/uploads/2013/07/www.geidai.ac_.jp_film_pdf_anim_pamphlet.pdf

高度な表現能力を持ったリーダーを要請するのが目的だとされており、①「才能発見型教育」によるリーダーの育成、②「つくる」を主体とした現場主義の教育環境の創造、③革新的なアニメーション表現を創造、④「総合的なネットワーク」の形成、等々が掲げられています。

こちら →http://www.geidai.ac.jp/department/gs_fnm/animation

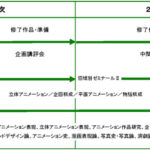

以上のような目的を達成するために、以下のようなカリキュラムが設定されています。

こちら →

(図をクリックすると、拡大します。)

これを見ると、グループ制作や講評、あるいは、外部から招聘したベテランクリエーターの下で制作実践を行うといったところに力点が置かれているのがわかります。従来、日本の大学教育は現場とは乖離していると指摘されてきましたが、その難点が克服されたカリキュラムになっています。学生たちは1年次で1作品、2年次で1作品、制作することになっており、創造的な実践が求められているようです。

岡本氏は、東京芸術大学では多様性を持たせるような教育をしているといいます。そして、多様性がいかに重要かということの一例を紹介してくださいました。それは、芸大で、国際合同講評会を行った際、ロボットを扱った作品が日本人からは評価されていなかったのに、海外の専門家からは好評を得たというエピソードです。このような経験からいっそう、海外からの多様な視点を教育に取り入れることの必要性を岡本氏は感じられたようです。

それでは実際に、学生たちはどのような作品を制作しているのでしょうか。第7期修了生の作品の予告編がありますので、ご紹介しましょう。

こちら →http://animation.geidai.ac.jp/07yell/

まさに多種多様、さまざまなテイストの作品のオンパレードです。ここで見られる制作の萌芽が今後、いかに大きく花開いていくか、創造者の道を歩み始めた学生たちは、日々、研鑽に努め、学び続ける意思が必要でしょう。

岡本氏はさらに、芸大では日中韓で学生の共同制作を行っているといいます。たとえば、2016年度は以下のような作品が制作され、展示されました。

こちら →http://animation.geidai.ac.jp/jcksaf/

以上、アメリカ、イスラエル、シンガポール、日本と、各国のアニメーション教育についての報告をみてきました。いずれも、さまざまな取り組みでアニメーション教育を行っていることがよくわかりました。もちろん、その背景には、国の体制、アニメーションに関する歴史、産業界との関連、等々が大きく関わっていることは確かでしょう。

ただ、アニメーション教育には、どの国にも共通の課題もあるはずです。それは、制作を担う人材を育成していく上でぶつかる課題でもあるでしょうしクリエイティブな領域には不可避の課題でもあるでしょう。すなわち、アニメ制作をこなせる人材を育成するのか、新たなアニメを開拓できる人材を育成するのか、という問題です。

■大衆性vs.実験性

司会者の竹内氏は、各登壇者の発表を受けた後、シンガポールのADMの学生たちの作品は産業界に近いが、芸大の学生たちの作品はアートに近いと短評されました。学生が制作した作品からそのような評価をされたのですが、ここには深い意味が込められているように思いました。

つまり、この短評には、アニメーション教育にはシンガポールのADMのように卒業してすぐ産業界で働けるような教育をするのか、あるいは、芸大のように先端性、あるいは実験性を追求する教育を行うのか、という問題が含まれているという気がしたのです。ですから、竹内氏からは、大学を卒業した若者が将来、アニメ業界で生きていくには、どのような教育が不可欠なのか、という基本的な問題を提起されたといえるでしょう。

アニメーションを専攻した学生が卒業後、その業界で生きていくには、受けた教育と産業界のニーズが合致している方がスムーズです。ところが、日本の教育ではたして、そのようなことが可能なのか、という問いかけでした。

学生たちの制作した作品から、その教育内容が見えてきます。それを踏まえての発言だっただけに、教育界は重く受け止める必要があったかもしれません。つまり、アニメーション教育とアニメ業界との間で、もっと連携を強め、実際に役立つ人材を育成していく必要があるという指摘にはもっと耳を傾ける必要があるのではないかという気がしました。

これに関連して、芸大の布山氏は具体的に、2012年からアニメーション・ブート・キャンプがスタートされているといわれました。これは教育界と産業界との共同のプロジェクトで、どのような人材を育成していくかを考え、その目的に沿って実践していくためのプログラムなのだそうです。いってみれば、教育界と産業界をブリッジするためのプラットフォームです。

こちら →https://animationbootcamp.info/

ここでは集まった学生たちがチームを組み、彼らに対しアニメ制作のプロが教えるという仕組みで、3泊4日で、泊まり込みで学ぶというスタイルです。たとえば、アニメーションにおける演技という課題があるとすれば、3人一組でチームをつくり、その課題に取り組みます。このようなブートキャンプを経験すれば、下記のことを習得できるようプログラムが設計されているようです。

1.自己開発、自己発展できる人材の育成(テクニックではなく、考え方を教える):その結果、2Dでも3Dでも適応できる。

2.身体感覚、観察の重視。:その結果、パターンをコピーするのではなく、自分の身体感覚を起点に感じ、考えられる。

3.他者に伝わる表現力を目指す。

以上のことを学生たちはワークショップを通して学び、自身の制作に結び付けていくといいます。このような布山氏の報告を聞くと、私が思っていた以上に、実践的な教育活動が展開されているようでした。

■アニメーション教育の今後を考える。

布山氏が報告されたAnimation Boot Campについて興味深く思いましたので、ちょっと調べてみたところ、ディズニーなども行っていました。

こちら →http://www.waltdisney.com/sites/default/files/WDFM_SummerCamps_2014.pdf

そして、その結果、制作されたのが以下の映像です。

こちら →https://www.youtube.com/watch?v=cDWURsNlwcE

これ以外にも、さまざまな取り組みがあるようです。たとえば、アニメキャラクターについてのブートキャンプもあります。

こちら →http://www.schoolofmotion.com/products/character-animation-bootcamp/

このようにして、ブートキャンプについてのサイトをいくつか見ていくうちに、日々、進化する技術や技法とセットで表現されるアニメーションの教育には、この種の実践体験が欠かせないのかもしれないと思うようになりました。

さて、各国のアニメ教育者の報告を聞いていて、アニメーション教育にはきわめて多様な側面があるからこそ、さまざまな取り組みを実践していく必要があるのだということをあらためて感じました。クレイアニメ、長編アニメ、短編アニメ、2D、3D、あるいはテレビアニメ、といった具合に、アニメーションのジャンルによって、企画立案から、実践のための教育内容に至るまで異なってくるでしょう。

しかも、制作に必要な技術は日々、進化しています。ですから、布山氏がブートキャンプで実践されているという3項目は、どのタイプのアニメーションにも通用する基本的な学習課題として必要不可欠なのではないかと思いました。

今回のパネルで登壇された方々はそれぞれ、アメリカ、イスラエル、シンガポール、日本でアニメーション教育のトップ校の教育者たちでした。それぞれの大学の学生たちは人的にも設備的にも最高の環境下で学び、実際にすばらしい作品を制作していました。こうしてみてくると、充実した設備の下、制作実績も豊富な教員の下で学ぶというのが理想なのでしょう。

一方、日々進化する技術にどのように対応していくか、という課題も残っています。これについては、技術の習得に邁進するだけではなく、ヒトとしての感性を大切にしながら、他人に受け入れられる表現を目指す努力も怠らないようにする必要を感じました。日本が今後、アニメ大国にふさわしい教育を行っていくには、実績を積み上げながら、地道に実践を続けていくしかないのかもしれません。(2017/4/13 香取淳子)