■ブルーインパルスが描いた五輪マーク

2019年11月3日、入間航空祭が開催されました。出かけてみると、自衛隊入間基地のある稲荷山公園駅には臨時改札口が設けられており、大勢の人々がまるで飲み込まれていくかのように、そこから次々と基地内に入っていきました。例年は20万人ほどがここを訪れますが、曇天のせいか、今年はいつもより少なめでした。それでも、翌日の新聞を見ると、入場者数は12万5千人だと報じられていました。

雨が降りそうな気配でしたが、ブルーインパルスの展示飛行は予定通り、13:05から14:05まで行われました。例年のように、青空を背景にくっきり見えるというわけにはいきませんでしたが、大空を駆け抜ける操縦術のすばらしさ、低空飛行の迫力はいつも通りでした。

振り返ってみれば、1964年10月10日、この入間基地から、ブルーインパルスの飛行部隊はオリンピックの祝賀飛行のために飛び立って行ったのです。戦後復興から間もない時期でした。日本が国力を総動員して臨んだのはいうまでもありません。開会式のアトラクション飛行もその一つでした。発足してまだ日の浅いブルーインパルスが、大空を舞台に華麗な飛行技術を世界中に見せつけ、驚かせたのです。機体はF-86F戦闘機でした。

(航空自衛隊HPより)

1964年10月10日午後2時半、ブルーインパルスのメンバーたちは、入間基地から離陸し、湘南上空でいったん待機してから、国立競技場に向かいました。開会式の進行に合わせ、時間調整をしていたのです。そして、聖火ランナーが入場すると、予定通り、5機の編隊は機体の後尾から青、黄、黒、緑、赤色のスモークをはき出し、快晴の大空に鮮やかな五輪のマークを描き出しました。

(2018年3月28日、ガジェット通信より)

この写真ではスモークが白く見えますが、実際は五輪マークに合わせ、5色のスモークが使われていました。五機がそれぞれ着色されたスモークを吐き出しながら、一定の間隔で輪を描いていくと、30秒後には、東西6㎞以上にわたって五つの輪が大きく広がっていくという仕掛けでした。

五機が一定の間隔で円を描くという飛行は、当時、極めて難しかったそうです。ブルーインパルスの部隊は、開会式に向けて何度も練習しながら、一度も満足に円を描くことができなかったといいます。ところが、本番になると、まるで奇跡が起こったかのように大きな円が5つ、五輪マークと同じように円の一部が相互に重なり合って、大空に描き出されました。苦労が報われる、素晴らしい出来栄えでした。

これほど壮大なアトラクションはオリンピック史上、初めてでした。しかも、この開会式は世界に向けてテレビで生中継されていましたから、ブルーインパルスによる快挙はリアルタイムで、世界中の人々に知られることになったのです。

ブルーインパルスは1960年、浜松北基地(現在、浜松基地)の第1航空団第2飛行隊内に、「空中機動研究班」として設置されました。それが、4年目にはオリンピックという晴れ舞台で、日本人の機体操縦術の高さを国内外に見せることに成功したのです。

青空を背景に大きく描かれた五輪マークは、国境を越え、民族を超え、人々の心に刻み込まれました。シンプルな絵柄がどれほどイメージ喚起力に優れているか、それは、1964年オリンピックの大会ロゴも同様でした。

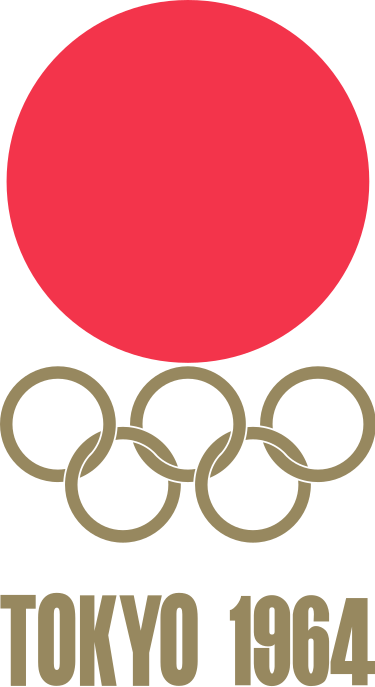

■1964年のオリンピック大会ロゴ

1959年5月26日、第55次IOC総会で、東京が1964年のオリンピック開催地として選出されました。開催が決定されると、すぐさま「東京オリンピック組織委員会」が設置され、国家プロジェクトとしての取組みが始まりました。

興味深いのは、1960年春早々に、デザインプロジェクトが開始されたことでした。美術評論家の勝見勝氏を座長に、デザイン界の重鎮11名を構成メンバーとするデザイン懇談会が組織されたのです。

そのデザイン懇談会によって、1960年6月に大会ロゴの指名コンペが行われ、約20案の中から選ばれたのが、グラフィックデザイナーの亀倉雄策氏が制作した「日の丸」でした。

(Wikipediaより)

日の丸を大きく描き、その下に金色の五輪マーク、「TOKYO 1964」と三層構造でレイアウトしたデザインです。飾り気がなく、シンプルで明快なデザインですが、赤と金色の配色が華やかで、しかも、厳かな印象を与えます。時間を経ても古びることのない、究極の美しさが表現されています。

亀倉雄策氏はこのデザインについて後に、「考えすぎたりしないように気をつけて作ったのが、このシンボルです。日本の清潔さ、明快さとオリンピックのスポーティな躍動感を表してみたかったのです」(「オリンピックメモリアルVOL.2」より)と語っています。

亀倉氏の思いの詰まったこのロゴは、オリンピックに向けた国民の意思統一に大きな役割を果たしました。シンプルでわかりやすいデザインが、戦後復興を経て、新たな日本を構築しようとしていた日本人の気持ちをまとめ、力強く鼓舞していったのです。

時を経て、国境を越えて、このデザインはヒトの心を捉えて離さない力を持っていました。

アメリカのグラフィックデザイナーのミルトン・グレイザーは、歴代の大会ロゴの中でもとくに東京オリンピックの大会ロゴを高く評価し、100点満点中92点をつけています。

「注目すべきはそのバランスのとれた明快さだ。日本の国旗である昇る太陽を思わせる赤丸が金色の五輪の上に鎮座し、五輪の下にヘルヴェチカのボールドで「TOKYO 1964」と書かれている」と記し、このロゴの極限を追求した美しさを称賛しているのです。

こちら →

https://www.wired.com/2016/08/milton-glaser-rated-every-olympics-logo-ever-favorite/

グレイザーは1924年のパリオリンピックから2022年の北京オリンピックまでの大会ロゴを評価しているのですが、80点から90点と評価したロゴは全体の一部でしかなく、ほとんどのロゴは酷評されています。

初期のロゴについていえば、例えば、ベルリン大会(1936年)は「奇妙で焦点がない」、サンモリッツ大会(1948年)は「旅行パンフレットのように奇異だ」といった具合です。

この記事を掲載した『Wired』の編集部は、グレイザーの評価内容について、「明らかに複雑すぎるものを嫌っている。彼にとって、よいオリンピックロゴの基準とは、明快さと意外性のバランスのようだ」と記しています。酷評された大会ロゴが多く、編集部としてはこのように書かざるをえなかったのでしょう。

確かに、1964年東京大会ロゴへの高評価には、グレイザーの美意識、デザイン観が反映していたといえるでしょう。とはいえ、このロゴが長年、国内外で高い評価を得てきたことも事実です。それはおそらく、このロゴには、シンプルで明確にメッセージを伝える力が備わっているだけではなく、デザイン、レイアウト、色彩、それぞれがイメージ喚起力に優れ、ヒトの心に残るものが含まれていたからでしょう。

「日の丸」は、オリンピック大会を統一するロゴとしての条件を完璧に満たしていたのです。

■オリンピックのデザイン・ポリシー

1960年5月7日から16日まで、世界デザイン会議が東京で開催され、27か国、二百数十名のデザイナーや建築家が参加しました。会議開催の中心メンバーは、勝見勝、亀倉雄策、丹下健三らでした。彼らは、各分野のデザイナーたちが、分野を超え、国境を越えてつながることのできる機会を設定したのです。若手デザイナーを啓発するためであり、日本のデザインを海外に知らせるためでもありました。日本の威信をかけて開催されたイベントだったのです。

当時、デザイン界で名を馳せていたハーバート・バイヤー、ブルーノ・ムナーリ、ルイス・カーンなどもこの世界デザイン会議に参加していました。この会議を経て初めて日本で「デザイン」という言葉が市民権を得たほど、重要な会議でした。その後、分野を超えて、デザイナー相互の協調が推進され、1964年のオリンピックでそれが活かされました。

世界デザイン会議の中心メンバーだった勝見勝氏は、1963年11月、オリンピック組織委員会の嘱託になり、正式にデザインワークの指揮を執ることになりました。1964年2月には組織委員会の総務課に「デザイン室」を設置し、実働部隊として若手デザイナー30名を招集しました。当時、『グラフィックデザイン』の編集長をしていた勝見氏は、個々のデザイナーの特性をよく把握しており、適材適所で人材を配置しました。そのおかげで、大きな成果をあげることができました。

さらに、勝見氏は一連の仕事を進めるに際し、デザイン・ポリシーを徹底させて、統一感を図っていました。具体的にいえば、「エリア計画部会」「シンボル部会」「標識量産部会」などのプロジェクトに分け、書体、エリアカラー、ピクトグラム、標識などの基準を定めたデザインマニュアルを制定し、制作を進めていったのです。

このデザインマニュアルは大会終了後、『デザイン・ガイド・シート』にまとめられました。

こちら →https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=7215654

これを見ると、東京オリンピック大会に必要な種々の情報を、的確に視覚伝達できるよう、デザイン業界が一丸となって、活動を展開していたことがわかります。

■デザインの社会的効用

オリンピックは、デザインの社会的効用を可視化できる絶好の機会でした。しかも、日本はアジアで初めての開催国です。デザイナーたちがこの機を逃す手はありません。先駆者としての意気込みに支えられて、さまざまな困難を乗り越え、ピクトグラムの作成していきました。

戦争で350万人もの若壮年層が犠牲になっており、日本社会に大きな人口の空白地帯ができていました。当時、20代後半から30代の人々は、犠牲になった世代の肩代わりをしながら、戦後の復興を支えてきたのです。デザイン業界も同様でした。

デザインワークに携わった若手デザイナーたちにはオリンピックを契機に、デザインの力で日本を復興させるという意気込みが充満していたのではないかと思います。

彼らは貪欲に世界の情報を把握し、キャッチアップしようとしていました。勝見勝氏らが1960年に東京で世界デザイン会議を開催したのも、若手デザイナーたちに、海外や分野を超えたデザイナーたちとの交流の場を設けるためでした。相互に情報交換し、刺激し合える機会を提供することで、日本のデザイン力を高めようとしていたのです。

実際、この世界デザイン会議を通して、デザイン関係者の間で、専門分野を超えた共同作業の在り方、デザイン・ポリシーの徹底、デザイナーの社会的責任などが共有されるようになっていきました。

東京国立近代美術館の木田拓也氏は、「東京オリンピックはこうした課題にこたえるための「実験場」でもあった」と指摘していますが、その指揮を執ったのが、勝見勝氏でした。(『デザイン理論』65号、2014年)

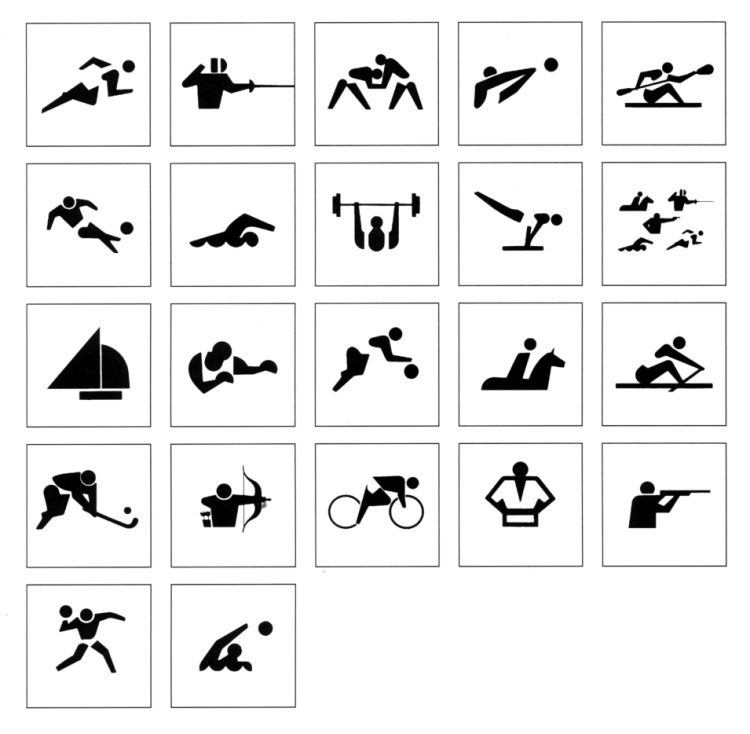

勝見氏の指揮の下、彼らはピクトグラムの導入に成功しました。競技であれ、施設であれ、とりわけ効果が顕著だったのが、一目で意味がわかるシンプルなデザインでした。オリンピックの大会ロゴをはじめ、さまざまなピクトグラムにその精神は活かされていました。シンプルなデザインだからこそ、情報が明確に伝わることを彼らは確信していたのでしょう。

■国際ジュネーブ会議で提唱された国際交通標識

勝見勝氏はデザインプロジェクトの座長に選ばれた当初から、ヨーロッパ方式のデザインを取り入れようと思っていたようです。ヨーロッパ方式のデザインとは、1947年8月から9月にかけて開催された国際ジュネーブ会議で提案されたサインランゲージを指します。この会議では、国際交通標識の制定が提案されていました。

当時、ヨーロッパでは車が普及しはじめており、それに伴い、国境を越えて旅行する人々が増えていました。そこで検討課題になっていたのが、各国共通の交通標識の導入でした。

各国共通の交通標識を導入すれば、たとえ大勢の人々が国境を越えて車で行き来するようになったとしても、道に迷うことも少なく、事故も起こりにくくなるでしょう。陸続きのヨーロッパでは、喫緊の課題として国際交通標識の導入が論議されていたのです。そして、国際ジュネーブ会議にその議案書が提出されました。

勝見氏は、国際ジュネーブ会議で提案された国際交通標識こそ、オリンピック東京大会の標識デザインの参考になると考えていました。つまり、オリンピック大会の標識は、交通標識のように単純明快で、誰が見ても、一目で理解しやすく、その意味が正確に伝わるものでなければならないと考えていたのです。

■勝見勝氏が提唱した「絵ことば」

勝見氏は『朝日ジャーナル』(1965年10月3日号)に「絵言葉の国際化」というタイトルの論考を寄稿しています。その文章の中で印象に残った個所を、ご紹介しておきましょう。

「地球のあらゆる地域から人々が集まり、多種多様な言語の氾濫するオリンピックのような国際行事では、たとえ公用語がきまっていても、視覚言語の役割は大きい。東京大会マークの制定と、その一貫した適用、五輪マークの五色の応用、競技場別の色彩の設定、競技シンボルや、施設シンボルの採用など、その後のデザイン計画は、すべて視覚言語の重視というポリシーにそって進められてきた」

これを読むと、勝見氏が1964年オリンピックの競技や施設等のデザインはどうあるべきか、どのように取り組み、どう実行していくかといったことを具体的に考えていたことがよくわかります。

さらに、勝見氏は興味深い指摘をしています。

「わが国には、<視覚言語>という生硬な訳語がはやりだす前から、ちゃんと<絵ことば>という用語があり、また、紋章という世界でも最も完成した視覚言語の一体系が存在していた。われわれの先祖は紋章のデザインに、明快で微妙な造形力を発揮すると同時に、それを建築から家具や什器や服飾にいたるまで、あらゆるものに適用して、今日の流行語をつかえば、ハウス・スタイルをととのえ、固定のイメージをうちだし、デザイン・ポリシーを貫いていたのである」

日本の生活文化の中で、紋章という視覚言語が機能していたことを、勝見氏のこの一文は思い出させてくれます。

現代社会では、着物を着るヒトが激減し、什器を使う機会も減ってしまっています。若いヒトの中には、「紋章」を知らないヒトがいるかもしれません。紋章は日本では長い間、世代を超えて継承されてきた家族を象徴する生活文化でした。いまでは、家族制度の崩壊とともに廃れてしまっていますが、当時はまだ、紋章は生活文化の中で視覚言語として機能していたのでしょう。

勝見氏は、日本の生活文化に根付いた紋章のもつシンプルなデザイン性、言語といえるほどの明確性に着目しました。そして、国際交通標識の導入に動き始めたヨーロッパの動向を踏まえ、日本の生活文化の中に根付いていた紋章の機能を加味した絵ことば(ピクトグラム)を次々と開発していきました。おかげで、どれほどオリンピック大会がスムーズに運営されたことでしょう。一連のピクトグラムを通して、シンプルなデザインの社会的効用を確認することができたのです。

■コミュニケーション・バリアフリーを目指す

敗戦から19年目、アジアで初めて開催された東京オリンピック大会は、非アルファベット圏で初めて開催されるオリンピックでもありました。参加したのは94か国、5133人の選手および関係者でした。日本語がわからないままプレーをし、観戦をし、日本に滞在する数多くの外国人を支える必要がありました。

当時、外国人と接する日本人はごく限られた人々でした。ほとんどの日本人は外国人と接触したこともなく、大勢の外国人を迎え入れなければならない状態でした。もちろん、通訳ボランティアが大活躍しましたが、四六時中、つきっきりというわけにはいきません。

そこで必要とされたのが、通訳がいなくても外国人が行動できるための標識でした。

なにも外国人に限りません。大会期間中、大勢の選手や観客が会場内や周辺を行き来します。彼らがスムーズに競技を観戦できるようにするには、誰もが一目でわかる標識が必要でした。それは統一されたものでなければならず、また、文化の違いを超えてわかりやすいものでなければなりませんでした。

武蔵野美術大学名誉教授の勝井三雄氏は、当時、競技プログラムや駐車ステッカーなどのデザインを担当していました。彼らは、シンプルでわかりやすいデザインを工夫して創り出しました。

(http://u-note.me/note/47506082より)

上記は競技のピクトグラムですが、施設案内のピクトグラムもあります。とくに重要なのが、外国人を最初に出迎える空港の案内標識でした。

上記は、羽田空港で使われた施設案内のピクトグラムです。制作者の村越愛策氏は当時を思い起こし、以下のように述べています。

「当時の羽田空港の看板といえば、「禁煙」を示すもの一つとっても、手書きのものが乱雑に標示されていただけでした。それも文字だけのものでしたから、非常にわかりにくかったんです。「これではいかん」ということで、建設業界から東京オリンピック組織委員会に設けられた「デザイン連絡協議会」に依頼がありました。そこで日本のデザイン界の第一人者であり、東京オリンピックのデザイン専門委員会委員長を務めた勝見勝先生の出番となったのです。その勝見先生からご指名をいただいた私の作業は1962年から始まって、約1年間の期間しかありませんでした」(前掲URLより)

これらのデザインは当時、若手11人のデザイナーたちが苦心して作り上げたものでした。ところが、勝見氏はこれらのピクトグラムを「社会に還元すべきだ」という考えから、デザインの著作権を放棄しようと提案しました。若手デザイナーたちもいさぎよくこれに同意し、著作権放棄の署名をしました。

その結果、これらのピクトグラムは日本だけではなく、全世界で案内表示として使われるようになりました。国境を越え、文化を超え、年齢を超え、誰もがわかるピクトグラムを開発したばかりでなく、著作権放棄をしてその普及を進めた功績がどれほど素晴らしいものであったか、勝見勝氏をはじめとする当時のデザイナーたちの先進性、革新性、社会貢献への意識の高さには驚かざるをえません。

競技のピクトグラムに携わった勝井三雄氏は、勝見氏の東京オリンピックのデザインにおける業績として、以下のように述べています。

「国際的なコミュニケーションという問題意識を国内に持ち込んだ」ことが勝見氏の何よりも大きな功績だと認識し、「ピクトグラムは今では社会のあらゆる場で使われていますが、勝見さんが「絵ことばの国際リレー」と名づけたことで、日本から世界に広がる。その起点を作ったのがオリンピックだった」と述べています。(Newsletter of the National Museum of Modern Art, Tokyo; Aug.-Sep. 2013)

東京オリンピックの開催を機に、日本人は世界で初めての快挙を次々と成し遂げました。それらはレガシーとしてその後、世界に大きな影響を及ぼしました。その一つが、今回、ご紹介してきたピクトグラムでした。

オリンピック終了後も、世界各地でピクトグラムは使用されるようになり、さらには人々のコミュニケーション・バリアフリーに大きく寄与することになりました。当時、オリンピックを主導した人々の先見の明、社会貢献への意識の高さに尊敬の念を覚えてしまいます。(2019/11/25 香取淳子)