■記者会見のUstream中継

2015年7月24日午後5時、日経新聞社は都内のホテルで、フィナンシャル・タイムズ・グループ(以下、FT)の買収について記者会見を行いました。

この日の未明、ネットではすでにこのニュースは流れていました。ですから、私はメディア報道よりも早く知っていたのですが、どういうわけか現実味を持ってこのニュースを受け止めることができませんでした。私の認識では、日経新聞社は日本のローカルなメディアですが、ファイナンシャルタイムズは世界に名だたるグローバルメディアです。メディアとしての格、影響力がまったく違いますから、即座には信じられなかったのです。

どうしてこのような買収が可能になったのか。買収後、日経はどのようなFT活用プランを考えているのか。約1600億円といわれる買収金額を回収できる算段はついているのか、等々。いくつもの疑問が脳裏を掠めました。

実際、これまで日本メディアが大手海外メディアを買収したことはありません。勝手な思い込みかもしれませんが、海外メディアの買収などはマードックのような海千山千の辣腕経営者がすることであって、日本のメディア企業がすることではないと思い込んでいたのです。

やがてネットだけではなく、テレビも新聞もこのニュースを報じるようになりました。ところが、新聞各紙の報道を見ても、表面的な報道に終始しており、どれも満足できるものではありませんでした。これだけ野心的な事業を行ったヒトたちの顔が見えないし、肉声が聞こえてこないのです。

そこで、ネットを見ると、この会見は丸ごとUstreamで中継されていました。質疑応答を含め、1時間にわたる中継でしたが、その一部始終を視聴することができたのです。会見に臨んだのは、岡田直敏社長、喜多恒雄会長、二人の専務取締役の総勢4人でした。買収劇の当事者たちです。

Ustream中継の映像をご紹介しましょう。

こちら →http://www.ustream.tv/recorded/68617663

日経は新聞社でありながら、「http://channel.nikkei.co.jp/」で、このような映像も配信していたのです。

■パートナーの獲得

まず、喜多恒雄会長からFT買収についての概略が説明されました。喜多氏は、メディアが今後も成長し続けていくには、デジタル化とグローバル化を推進していく必要があり、それには相応しいパートナーと協同して対応していくことが肝要だと話されました。これがFT買収についての日経側の基本的な考え方でした。

FTと日経はこれまで、人材交流、共同編集等を行ってきた歴史があり、メディアとしての理念や価値観を共有してきたといいます。その流れの中で今回の買収に至ったと喜多氏は説明されましたが、実はFTの買収を巡って日経は、独メディアのシュプリンガーと最後まで争ったという報道もあります。

たとえば、『東洋経済online』は、「日経によるFT電撃買収は、うまくいくのか」(小林恭子, 2015/7/24)という記事を載せています。そこでは、親会社であるPearsonがFTの売却先を求めいくつかのメディア企業と交渉していたことが明らかにされています。さらに、ドイツのシュプリンガーとは1年前から交渉を進め、日経がこの話に加わったのはわずか2か月前だったとも書かれています。

一方、会長の喜多氏は会場で、FTの親会社であるPearsonからは5週間前に投資銀行を通してFT買収の打診があったと説明しています。ですから、交渉開始時期は『東洋経済online』の記事とほぼ一致しています。Pearsonから日経に打診があり、その後、様々なやり取りがあったのでしょう。そして、23日朝、ロイターは58年間FTを所有してきたPearsonが売却についての最終段階に入ったと報じています。

会長の喜多氏も、23日、日経とPearson双方が長時間にわたって電話会議を行い、具体的な価格を決めたと説明しています。時間をかけて交渉してきたシュプリンガーに比べ、日経はかなり後から交渉に参加しましたが、きわめてスムーズに買収交渉を成立させたのです。巨額の買収額のおかげでしょう。

朝日新聞DIGITAL(2015/7/25配信)は、「日経は、約1600億円を現金で支払うと突然提案した。シュプリンガーを上回る内容だったとみられ、FTは関係者の話として「最後の10分で逆転した」と報じた」と書いています。

こちら →http://www.asahi.com/articles/ASH7S7674H7SULFA03L.html

■買収額に見合う投資なのか?

FTグループの買収額は8億4440万ポンド(約1600億円)でした。これは日本のメディア企業による海外企業の買収としては過去最高額だそうです。ちなみにブルームバーグはこの買収額に関連づけて、「FT買収額Wポストの5倍、営業利益の35倍」というタイトルの記事を載せています。

こちら →http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NRYRPY6JTSEA01.html#

この記事には、FTの親会社であるPearsonは米紙ワシントンポストをアマゾンに売却したとき(2013年)よりはるかに有利な条件で日経と契約を交わしたと書かれています。日経がFTグループの企業価値を2014年度の売上高の訳2.5倍と見積もったのに対し、2013年にアマゾンに売却されたワシントンポストは売上高を60%も下回る価格だったというのです。そして、この買収額には「査定による裏付け」がなく、「知名度の高い資産へのフランチャイズ・バリューを反映しているにすぎない」と書いています。

買収額については会場からも質問が出ました。「ワシントンポストの5倍近い金額を投じるメリットは何か?」と問われたのです。

岡田直敏社長はこれについて、「FTの買収により、記事の相互利用だけではなく、ノウハウの交換、人材交流などで両者が深くつながることができ、それによって新たなシナジー効果を期待できる」とし、「FTの資産価値、ブランド価値、さらには日経とのコラボによる価値の増大を考えれば、この金額が高すぎることはない」と説明しました。

たしかに、FTの買収によって日経は読者数では世界最大の経済メディアになります。巨大メディアだからこそできるさまざまなサービスの開発、コンテンツの提供が今後、可能になるでしょう。そこから新たな収益を見込むことができます。

なによりも、FTの買収によって日経は時間をかけずにグローバルメディア市場に打って出ることができます。日経のブランド構築に大きな効果が期待できるでしょう。日経は今後、成長が著しいアジアをターゲットに成長戦略を描いているようですから、収益の向上はすでに算段できているのかもしれません。

■英語媒体の強化

メディアを取り巻く今後の状況を考えれば、日本の読者を主要な対象にした日本のメディアに限界があることは確かでしょう。日本のマーケットは今後、大幅に縮小していきます。人口が減少するだけではなく、高齢化がさらに進むからです。そのような人口動態を考えれば、メディア企業といえども海外に目を向け、海外読者を取り込んでいく必要があるでしょう。

たとえば、2014年12月のABCデータによると、日経の購読者数は朝刊が273万2989部でした。他紙よりも減少の程度は低いといわれていますが、それでも10年前に比べ10%減になっています。しかも、2013年、日経新聞は大幅な読者減を経験しています。

こちら →http://www.garbagenews.net/archives/2141533.html

ただ、日経読者の意識・行動についての調査結果を見ると、「新聞の海外報道に関心がある」読者の比率は64.3%、「英語を学んでみたい(現在、学んでいる)」読者の比率は56.2%、いずれの数値も朝日、毎日、読売をはるかにしのいでいます(『日本経済新聞媒体資料2015』、p.9)。しかも、社長、役員など企業の意思決定者層へのカバレッジは他紙・他誌を圧倒しているのです(前掲、p.6)。

以上の結果を総合すると、体力のあるうちに海外に打って出ようという戦略が日経幹部の間で検討されていたとしても不思議はありません。彼らはおそらく、以上のような現状認識を踏まえ、2013年に英語版で多メディア対応のNikkei Asian Reviewを創設したのでしょう。だとすれば、今回の買収はその延長線上にある経営戦略の一つと考えられます。

人口構成が若く、教育に熱心な国は必ず発展していきます。そのような国では貧しいことが原動力となり、ヒトは積極的に学び、働き、モノを買おうとし、新しいことにチャレンジしようとするからです。私はハノイやホーチミンなどインドシナ半島には何度か出かけていますが、行くたびにそのことをひしひしと感じます。

成長市場はいま東南アジアにあり、そこでの共通言語は英語です。日経がFTと協同すれば、アジア市場をさらに開拓することができ、アジアの経済動向に大きな影響を与える可能性があります。これまで日本メディアの弱点とされてきた英語による発信力の弱さをFTの買収によって克服すれば、メディア激変期にも日経は成長し続けることができるでしょう。

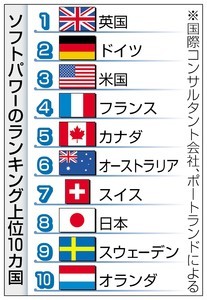

東京新聞(2015年7月15日夕刊)で興味深い記事を見つけました。記事のタイトルは「ソフトパワーの世界ランクで日本は8位」というものです。以下のような内容でした。

英国を拠点とする国際コンサルタント会社「ポートランド」によると、文化など非軍事の国力「ソフトパワー」の世界ランキングは、一位が英国、二位がドイツ、三位が米国、日本は八位でした。日本については、「独自の文化や技術開発力で優れている」のに、「高い教育を受けていても英語によるコミュニケーションができないことがある」と分析されているというのです。

上の図に見るように、上位は欧米諸国がほぼ独占しています。この世界ランキングの記事からも、英語による情報発信力の差異がソフトパワーの強弱に関連しているといえそうです。グローバル化は共通言語としての英語の地位をさらに高めました。グローバル化対応を強化しようとしている日経が英語による経済情報の発信強化に努めるのは理の当然といえるでしょう。

■FT買収によるシナジー効果

岡田直敏社長は会場で、「FTとの一体化によって、グローバル競争の中でかなり強力なメディアになれるのではないかと思っている」という認識を示されました。「IT mediaニュース」(7月24日配信版)によれば、FTのデジタル版「FT.com」の有料読者数は約50万人、日経電子版は約43万人ですから、この買収で一挙に93万人に膨れ上がります。経済ニュースメディアとしては当然、世界一となりますから、岡田社長のいうように、「グローバル競争の中でかなり強力なメディア」になることは確実でしょう。

日経新聞電子版(7月24日配信)によれば、日経とFTを併せた有料読者数93万人はニューヨークタイムズの91万人を抜いて世界一、新聞発行部数はウォールストリートジャーナル(146万部)の2倍強です。紙媒体と電子媒体を併せ持つビジネスメディアは、日経・FTとウォールストリートジャーナルを傘下に持つダウ・ジョーンズの2強体制に集約されることになります。今後、経済情報の領域では、これに通信のブルームバーグを加えた三者がグローバル市場で競い合うことになるのです。

FT買収による日経は数の上で優位に立てるというだけではありません。FTのコンテンツを活用することもできます。FTは世界の企業の時価総額をランキングする「ファイナンシャル・タイムズ・グローバル500」を毎年、発表しています。2014年版をご紹介しましょう。

こちら →

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/988051be-fdee-11e3-bd0e-00144feab7de.html#axzz3gxgyV300

これを見るとわかるように、欧米日のデータはしっかり把握できていますが、アジアは新興国として「Emerging 500」にカテゴライズされています。日本以外のアジアはすべて、ロシア、ブラジル、インド、サウジアラビア、トルコ、ヨルダンなどと一括して扱われているのです。これだけ見ても、今後、大きく成長すると思われるアジアのデータの集積がFTには不十分であることがわかります。

一方、日経は2013年に「Nikkei Asian Review」を刊行して以来、アジアの企業情報の収集に力を入れています。アジアの優良企業についての情報を現在、「Asian 100」として提供していますが、やがてこれらが大きな情報価値となって日経の企業価値を高めてくれるでしょう。

こうした状況を考え合わせると、FTを買収した日経が経済情報の領域で大きなパワーを発揮するようになるのは必至です。

■デジタル化、多メディア対応

日経新聞社は他社に先駆け、2010年に日経新聞電子版を刊行しました。以来、着実に購読者数を増加させ、2015年1月5日時点で39万0891部に至っています。しかも、これまで新聞を読んでいなかった層が日経電子版の購読者になっているようなのです。

永江一石氏によると、2013年7月に電子版の有料会員になった読者のうち18%が新聞の非読者層だったそうです。さらに、女性会員の比率や20~30歳代の比率も当初から2013年7月までで7~8%増えているといいます(http://blogos.com/article/80747/)。

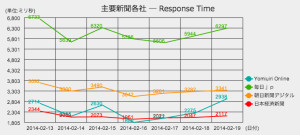

これにはさまざまな要因が考えられますが、ネット利用に慣れた若者層が増加していることから、サイトへのアクセス時間の短さが関係していると思われます。下の図は新聞各社のサイトへのアクセス時間のデータです。

こちら →

アルゴス・ジャパンのデータより(前掲 永江氏記事 URL)

これを見ると、圧倒的に早いのが日経新聞です。電子版へのアクセスはモバイルからが多いといわれていますが、アクセスが集中すると、速度が遅くなってしまいますし、時にはダウンしてしまうこともあります。読者をイライラさせることがないよう、日経が電子版の視聴環境に細心の注意を払っていることがわかります。これは単なる一例です。

一方、FTもデジタル対応でもっとも成功しているメディアの一つとされています。Lionel Barber編集長は2013年初、年頭の挨拶としてメールで、「digital first strategy」を展開する旨の通達をスタッフに出しました。

こちら →

http://www.theguardian.com/media/2013/jan/21/lionel-barber-email-financial-times

急速に変化するメディア環境下で、これまで通りクォリティの高いジャーナリズムを下支えするには、デジタル時代にふさわしくFTは大変革をしなければならないと檄を飛ばしているのです。実際、グーグル、リンクトイン、ツィッターなどの新興メディアによって日常的に旧メディアは浸食されるようになってきました。ですから、Lionel Barber編集長は、これらの新興メディアを含め、激化する競争市場でFTの未来を守るには「digital first strategy」で対処するしかないと宣言しているのです。そして、この「digital first strategy」は成功しました。

岡田社長は会場で、このようなFTのデジタル対応を高く評価しておられました。FTが大量のエンジニアを抱え、デジタル対応に万全の手を打ってきたからです。顧客管理、プロモーション、大量データを分析する技術など、日経がFTから学ぶべきところは多いと話しておられました。さらに、「日経が電子新聞の販路を開拓するのに有利だし、日経データベースなどにも協力してもらえる」と期待しておられました。FTを買収することによって、ビジネス面、コンテンツ面での大きなシナジー効果が期待できるのです。

会場から新興メディアに対してはどうかという質問が出されました。

たとえば、ハフィントンポストのようにわずか数年で月間2500万人を超える読者を獲得した新興メディアがあります。その勢いに注目したAOLが2011年にハフィントンポストを買収したのですが、質問者はおそらく、それを念頭に置いていたのでしょう。デジタル化の強化に努めるのなら、そのような新興メディアはどうなのか?と尋ねたのです。

すると、岡田社長は、「新興メディアには大きな関心を持っている」としたうえで、「日経はクオリティ・ジャーナリズムを目指す。価値あるコンテンツを有料で提供し、健全なジャーナリズムを目指していく」と表明されました。つまり、新興メディアの技術やサービスについては注目し、活用できるものは活用していくが、日経が目指すものはあくまでもメディア機関としてのクォリティの高さだというのです。

このような日経の姿勢は当然、FTの編集権の独立を維持し、スタッフの雇用を維持するという方針につながります。

■編集権の独立、雇用の維持

さて、メディアの買収でもっとも気になるのが、編集権の独立です。

この点について喜多会長も岡田社長も異口同音に、編集権の独立は維持するし、雇用も維持すると明言されました。FTの経営や報道のスタイルを変えようとは思っていない。FTはFTのままで強くなることが日経にとってもいいことだ」と説明されたのです。

会場からこの件について、編集権の独立は明文化されているのかという質問がありました。岡田社長の口ぶりからはどうやら明文化はされていないようですが、「編集に口出しすることはない」と再び、断言されました。FTの方針を尊重することこそが日経にとってのメリットであるという方針を崩されることはありませんでした。

興味深いことに、FTの親会社のPearsonも、FTとの間で編集の独立を保証するといった契約あるいは文書を交わしてこなかったようなのです。

PearsonのCEO・John Fallon氏はFTを日経に売却した経緯について説明しているビデオがあります。

こちら →https://youtu.be/jTdk6-9ryUo

John Fallon氏は「PearsonがFTを所有してきた58年間の間、そういうものが必要だと考えたヒトは誰もいなかった。それよりも、企業文化やリーダーシップ、どんな組織構造なのか、実際にどう行動してきたのかという実績が重要なのです」といっています。そして、「独立していることを重視する価値観、物事を深く考え、かつ公正なジャーナリズムを追求しているといった点で、日経とは企業文化が似ている」と日経への信頼を表明しています。

実際、PearsonはこれまでFTの編集の独立を認めてきたからこそ、FTが世界の尊敬を集めるメディアになってきたという事実があります。日経もまた、FTの独立を保証していく中で最高のパートナーシップを発揮できるようにしていくことでしょう。

■日経、グローバルメディア市場へ

会見に臨んだ会長、社長、二人の専務いずれも、フロアからの質問に誠実に答えておられました。著名なグローバルメディアを巨額で買収したというのに、驕りもなく衒いもなく、淡々と事実を述べておられる姿勢に好感が持てました。おそらく地道で誠実な交渉の積み重ねの上でこのような大事業を成し遂げることができたのでしょう。

人口動態から今後の世界を展望すると、アジアに大きな成長の機運があることは確実です。そのアジアに向けて、日経は強力なパートナーとともにメディア市場の開拓に着手しました。

日経はすでに多数のスタッフをアジアに張り付けているといいます。現地の企業データ、経済情報を着実に収集し、経済動向の分析基盤を構築しているのです。その上で、今回のFTの買収です。もはや日本メディアばかりでなく、欧米メディアも当分はこのFT&日経グループに追随できないでしょう。快挙といわざるをえません。欧米とアジアをカバーするグローバルメディアとして大きく成長していってもらいたいと思います。(2015/7/26 香取淳子)