■アメリカでの岩倉使節団

明治5年1月21日(1872年2月29日)、使節団一行はワシントンに着きました。いよいよグラント大統領に会い、条約改正交渉の準備に入る時がやってきたのです。

久米邦武編、水澤周訳注、『特命全権大使 米欧回覧実記Ⅰ』(慶應義塾大学出版会、2008年)に沿って、他の資料も踏まえながら、ご紹介していくことにしましょう。日付は西暦で表現することにします。

アーリントン・ホテルに着いたところ、大統領夫人から花束が大使に送られていました。当時、雪が降っていたそうですが、夫人からの花束は、さぞかし一行の気持ちを暖かく、和ませてくれたことでしょう。

1872年3月4日、12時からはグラント大統領との謁見に臨みました。大使、副使は衣冠、5人の書記官は直垂を着用し、全員、帯剣して、玄関からホワイトハウスに入りました。階段の両側に警護官が数十人、整列して立っている中を通り、使節団はまず、ブルー・ルームに通されました。

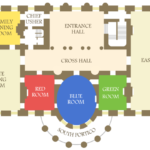

ブルー・ルームは、ホワイトハウスの1階にあります。

間取り図がありますので、ご紹介しましょう。入口を入ってすぐ正面にある楕円形の部屋で、ブルーで色付けされているところです。

こちら →

(※Wikimedia。図をクリックすると、拡大します)

この部屋は、ホワイトハウスを訪れる来客を、最初に通す部屋として使われているようです。

1875年に描かれたブルー・ルームの鉛筆画があります。岩倉使節団が訪問した頃とほぼ同時期の作品です。

一行は玄関を入ると、まず、ここに通されました。

こちら →

(※ Wikimedia。図をクリックすると、拡大します)

天井が高く、荘厳な設えの部屋で、豪華なシャンデリアが印象に残ります。

一方、グラント大統領とコルファックス副大統領、フィッシュ国務長官など閣僚たちは、イースト・ルームに入り、部屋の南側中央に着席しました。

イースト・ルームは、先ほどの間取り図でいえば、エントランスを入ると、すぐ左手に見える大きな部屋です。

■大統領との謁見

大統領との謁見場面については、岩波文庫版『特命全権大使 米欧回覧実記』(一)(1999年刊、初版:1977年)の田中彰氏の校注に詳細が記されています。当時の様子を詳しく知ることができますので、ちょっと長くなりますが、この校注を踏まえ、慶応義塾大学版『米欧回覧実記』(2008年)の水澤周氏の現代語に従って、ご紹介していくことにしましょう。

アメリカ側がイースト・ルームに入るのを見計らったように、フィッシュ国務長官が森弁務使とともにブルー・ルームに来て、使節団に挨拶しました。挨拶が終わると、国務長官は自ら岩倉大使を案内して、イースト・ルームに招き入れました。続いて、副使以下も部屋に入り、大統領の右側に整列しました。

全員が揃ったのを見届けると、フィッシュ国務長官は、岩倉具視大使を大統領に紹介しました。双方とも握手はせずに敬礼だけを交わしたそうです。続いて、岩倉大使は、大統領の左側に並ぶ文武諸長官たちに会釈してから、大統領に向かって口上書を読み上げました。

岩倉大使が、天皇陛下の国書を大統領にお渡しできるのは光栄だと述べると、書記官が前に進んで、国書を大統領に渡し、受け取った大統領は、それをフィッシュ国務長官に渡します。

大使が、欧米諸国の文明を学び、友好な外交関係を築き上げることを宣言すると、大統領もそれに応えて歓迎の意を表し、自ら、副大統領や諸長官を大使や副使らに紹介しました。岩倉大使も副使以下を大統領に紹介し、互いに礼を交わすと、双方、列を解いて、しばらく談話するといった具合に進行し、謁見の儀が終了しました。

その後、大統領は、使節団一同をホワイト・ルームに招き、大統領夫人や各長官の夫人に引き合わせました。こうしてなごやかな会談を終えると、使節団一行はホワイトハウスを辞し、ホテルに戻りました。

(※ 久米邦武編、田中彰校注、『特命全権大使 米欧回覧実記』1、1999年(初版1977年)、岩波書店、pp.385-386.)

なんとも仰々しい初対面の挨拶ですが、これが正式の大統領との謁見スタイルなのでしょう。

さて、謁見を終えた一行が次に通されたのが、「ホワイト・ルーム」でした(水澤周氏の校注)。ところが、ホワイト・ルームというものがホワイトハウスにはありません。

そこで、田中彰氏の校注を確認すると、一行は「白堂」に招かれたと書かれています。この「白堂」というものがどこを指すのかわかりませんので、先ほどの案内図を見てみました。考えられるのは、左側にある「STATE DINING ROOM」です。

「STATE DINING ROOM」は、イースト・ルームに近く、約140人は入れる食堂です。格式があり、料理を用意することもできますから、使節団一行と大統領と閣僚、それぞれの夫人たちが歓談するのにふさわしい部屋といえます。

元々はオフィス・スペースでしたが、第5代大統領モンロー(James Monroe、1758 – 1831)の政権時(1817-1825)に大規模な家具が取り付けられ、「STATE DINING ROOM」として使われるようになりました。

1874年に撮影された写真がありましたので、ご紹介しましょう。

こちら →

(※ https://www.whitehousehistory.org/white-house-tour/state-dining-room)

使節団が訪れたのが1872年、通された時の室内の様子はおそらく、このような状況だったのでしょう。なごやかに歓談するのにふさわしい設えになっています。

■条約改正に関する日米会談

初対面の挨拶を交わした後、使節団一行は、1872年3月11日、国務省を訪れ、第1回外交会談を行いました。

使節団側は、岩倉大使、副使ら5名の外、森少弁務使、塩田一等書記官、サンフランシスコ在勤のブルックス領事が出席しました。一方、アメリカ側は、フィッシュ(Hamilton Fish、1808 – 1893)国務長官、同次官チャールズ・ヘール(Charles Hale, 1831 – 1882)らが出席しています。

森少弁務使の進行にしたがって、会談は進められ、折りを見て、条約改正問題を切り出しましたが、アメリカ側から、条約改正には国家元首の委任状が必要だと指摘されました。日本側が全権委任状を持っていなかったので、フィッシュ国務長官が、条約についての協議はできても、調印はできないと主張したのです。

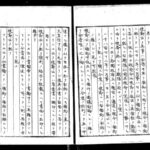

フィッシュ国務長官との会談記録が残っています。

こちら →

(※ 国立公文書館、Ref.A04017148800。図をクリックすると、拡大します)

アメリカ側にしてみれば、委任状がなければ、使節団を日本の代表だと正式に認めることができません。当然の成り行きでしたが、外交に慣れない岩倉使節団にとっては思ってもみない展開でした。

この日の会談の本題は、条約改正期限の延期要請と日本側に新条約調印の権限が付与されているかどうかの確認でした。両国間で質疑応答が繰り返されましたが、アメリカ側からは大した回答も得られないまま終わってしまいました。

第1回の会談終了後、伊藤博文と森有礼は、予備交渉ではなく、本格的な条約改正交渉に移行すべきではないかと考え、岩倉らにそれを提言しました。この二人は英語がわかりますから、アメリカ側の反応に何らかの手ごたえを感じたのかもしれません。

岩倉はその後、木戸、大久保、伊藤を集めて協議した結果、使節団は、今後、予備交渉ではなく、本格的な改正交渉に着手することに決定しました。それには委任状が必要なので、大久保と伊藤の両副使が帰国し、全権委任状を取得することになりました。

二日後の3月13日、一行は再び、国務省に赴き、第2回の外交会談を行っています。会談内容は実記に記載されていませんが、おそらく、全権委任状を取得したうえで、本格的な条約改正交渉をしたい旨、アメリカ側に伝えたのでしょう。

伊藤と大久保は、帰国する直前、これまでの会談の経緯を振り返り、岩倉や木戸と交渉の要点を議論しました。その結果、領事裁判権と関税自主権については、いくつかの条件を満たせば、今後の交渉次第で達成できる可能性があるという見解が共有されました。

そして、3月20日の朝6時、大久保副使が、ニューヨーク経由で日本に向かい、翌21日の夜8時、伊藤副使がワシントンを発ちました。

(※ https://www.jacar.go.jp/iwakura/history/index.html)

こうして二人が日本に向かった後も、会談は進められました。

実際に会談を重ねていくと、期待に反し、日米双方の溝は深まる一方でした。

■交渉決裂

『米欧回覧実記』を見ると、一行は、7月14日に、伊藤と大久保がサンフランシスコに着いたという電報を受け取っています。そして、7月22日の朝6時、二人は全権委任状を携え、ワシントンに到着しました。

こちら →

(※ 国立公文書館、A00302104.図をクリックすると、拡大します)

ようやく本格的な交渉をする準備ができたのです。

実は、伊藤と大久保がワシントンを去っていた間にも、何度か協議の場がもたれていました。たとえば、7月10日、岩倉は、フィッシュ国務長官をガリソンの山荘に訪問し、数時間会談しています。これは条約改正問題に関する第9回会談でした。この時、岩倉に同行したのは、外務官僚の塩田三郎、通訳の福地源一郎でしたが、なんの成果もありません。

交渉は次第に悪化し、楽観視できない状態になっていました。そのことを察知した岩倉は、いよいよ最終決断をすべき時期が来たと思いはじめていたようです。

伊藤らが到着する直前に、岩倉と木戸の間で、新たな策が練られていました。それは、アメリカだけを相手にしていたのでは埒が明かないので、改正条約調印のための欧州合同会議を開催するという計画でした。そして、アメリカがこの案を拒否すれば、条約改正交渉を中止するという方針を決定していたのです。

(※ https://www.jacar.go.jp/iwakura/column/column3.html)

ワシントンに到着したばかりの伊藤と大久保は、これまでの交渉経緯を聞かされました。日本側の草案が受け入れられる可能性のほとんどないことを知って、伊藤と大久保も、すでに岩倉らが決定していた方針に従わざるをえませんでした。

7月22日15時から、第11回会談が開催されましたが、案の定、日本側の提案はアメリカ側から拒否されました。そこで、かねてからの手はず通り、日本側から交渉の打ち切りを通告しました。

ようやく全権委任状を用意できたというのに、条約改正交渉を中止せざるをえなかったのです。

アメリカとの交渉が決裂してしまった以上、他国との条約改正交渉に臨めるはずもありませんでした。

使節団一行は、結局、条約改正の予備交渉のため、ワシントンに約半年も滞在していましたが、それが無駄に終わったのです。

もっとも、その間、一行は、国会をはじめ諸官庁、さらには、海軍兵学校、陸軍士官学校など、連邦政府管轄下の諸機関を視察しています。

条約改正については成果が得られませんでしたが、ワシントンで、当時のアメリカを取り巻く国際情勢、国内情勢をつぶさに観察することができたのは、日本にとってきわめて有意義だったといっていいでしょう。

使節団が訪れた当時、アメリカはまだ南北戦争の影が長く尾を引いており、その復興期にありました。戦争後に大統領に就任したグラントが、どのような政策を展開してきたかについても、一行は見届けることができていました。

南北戦争(1861-65)は、34州で構成されていたアメリカ合衆国が、南部・11州と北部・23州とに分かれて戦った内戦です。その南北戦争の後、1868年に大統領選挙で勝利を収めたのが、共和党のユリシーズ・S・グラント(Ulysses S. Grant、1822 – 1885)で、元北軍の将軍でした。

謁見式で、グラント大統領に会った久米は、次のように述べています。

「グラント氏は日頃寡黙で、従容たる様子をしており、大樹将軍といった感じの人であるが、そのあっさりして風雅なこともこの通りである」(※ 前掲。p.349.)

そのグラント大統領が、南北戦争の戦後処理では辣腕をふるっていました。

■グラント大統領とアラバマ請求

久米は7月27日、ワシントンを去る時、次のような感想を述べています。

「聞くところによると、南北戦争当時ヨーロッパ諸国は、外面では中立を約束しながらひそかに南部に肩入れして武器を売り与え、あるいはその分離独立を支持しようとし、あるいは辺境地域をそそのかして自ら占領しようと計画するなどさまざまな陰謀が行われた。イギリスからはアラバマ号が南部に救援艦として派遣され、北部の海軍がこれを沈めたことについてはついに英米両国の大議論となり、われわれ一行がワシントンに滞在中にも、両国が宣戦布告をしそうな勢いとなったけれども、各国が仲立ちをして、ワシントン出発までは事が起こらなかった」(※ 前掲。p.346.)

グラント大統領は元北軍の将軍でした。それだけに、南軍に加担し、戦争中に何度も攪乱工作を仕掛けてきたイギリスには許せないものがあったのでしょう。グラントが大統領に就任すると、早々に、アメリカ政府はイギリスに、いわゆるアラバマ請求を行っています。

なぜかといえば、南北戦争中に、イギリスは南軍に加担し、北軍商船への攻撃を繰り返していたからでした。南軍の通商襲撃部隊は、イギリスの造船所で建造された偽装巡洋艦アラバマ号を使って、北軍に大きな打撃を与えていたのです。

アラバマ号は1864 年にフランス沖で沈没するまでに、60 以上もの打撃を大西洋上で、北軍の商船に与えていました。そのことに怒りをおぼえていたグラント大統領は1869年、それら一連の攻撃に対する損害賠償請求をイギリス行いました。

(※ https://en.wikipedia.org/wiki/Alabama_Claims)

1861年に始まった南北戦争は当初、北軍が優勢でした。北軍(アメリカ合衆国)は人口が多く、工業化が進展し、中央集権化が進んでいました。寄せ集めの南軍(アメリカ連合国)よりもはるかに機能的な政体であり、戦争は、すぐにも終結に向かうと思われていました。

ところが、南軍(アメリカ連合国)の偽造巡洋艦アラバマ号が、1862年8月から北軍の商船に対する破壊活動を繰り返すようになりました。アラバマ号が、北軍の輸送に多大な損害を与えた結果、南北戦争を長引かせることになってしまったのです。

2年に亘って、アラバマ号を追跡していた北軍の軍艦キアサージ号は、1864年6月11日、アラバマ号が修理と補給のために、フランスのシェルブールに入港したのを見届けました。好機が訪れたとばかりに、北軍のキアサージ号は、その3日後、シェルブール港に入り、航路を封鎖しました。

6月19日、公海上で2隻の軍艦は激しい砲撃戦を行い、1時間後にアラバマ号は沈没しました(※ Wikipedia キアサージ号とアラバマ号の海戦)。

この戦いは当時、フランスやイギリスで大きく報道されました。人々の関心をかき集め、話題をさらっていたのです。

フランス人画家のマネ(Édouard Manet, 1832- 1883)は、この戦いをテーマに作品を仕上げています。よほど創作意欲をかき立てられたのか、短期間のうちに完成させいます。英語の作品タイトルは、《The Battle of the Kearsarge and the Alabama》です。

こちら →

(油彩、カンヴァス、134×127㎝、1864年、フィラデルフィア美術館。図をクリックすると、拡大します)

手前に乗員救助のためのヨット、画面上方の中央に、沈み始めたアラバマ号が描かれています。その背後に煙に隠れたキアサージがかろうじて見えます。沈んでいくアラバマ号に焦点が当てられており、とてもドラマティックな画面構成です。

マネはこの戦闘を直接、目撃したわけではありませんが、新聞報道に刺激され、夢中になって、描き始めました。26日後には完成させて、パリの画廊で展示しています。その後、この作品は1872年のサロンでも展示されました。

さて、このアラバマ号事件は、結局、英米両国が事件を国際仲裁裁判に付託することで合意しました。1871年5月8日に締結されたワシントン条約に基づいた措置でした。その結果、1872年9月14日、イギリスの中立義務違反とされ、1550万ドルの賠償額を決定する判決が下されました。

(※ Wikipedia 国際仲裁裁判、https://millercenter.org/president/ulysses-s-grant/key-events)

岩倉使節団一行がワシントンに滞在していた時は、まだ、この判決は出ていませんでした。ですから、久米が述べているように、当時、米英間にはいまにも戦争が勃発しかねない雰囲気が漂っていたのでしょう。

戦争が終結したとはいえ、依然として、南北の対立は根強く、グラント大統領にもさまざまな再建策が求められました。

■グラント大統領の再建政策

1865年4月9日、ヴァージニア州アポマトックスで北軍が南軍を包囲しました。南軍のリー将軍は、北軍のグラント将軍に降伏の交渉を求め、4年にもわたる南北戦争はようやく終結しました。

それでも、議会ではまだ南北の対立が続き、人々の奴隷制度に関する見解の相違は解消されていませんでした。奴隷制度を争点に展開された南北戦争は、大きなしこりを双方に残したまま、戦後を迎えていたのです。

戦争が終結した直後の1865年4月15日、南北戦争の発端となった第16代リンカーン大統領(Abraham Lincoln, 1809- 1865)は、南軍のシンパによって暗殺されました。

その後、副大統領であったジョンソン(Andrew Johnson, 1808 – 1875)が第17代大統領となり、再建業務を引き継ぎました。以後、4年間、ジョンソン大統領が南北戦争の戦後処理を行いました。

ところが、一連の再建政策は、南部に寛大な対応だとみられ、ジョンソン大統領は、共和党急進派のメンバーとは相いれませんでした。

たとえば、黒人奴隷の処遇は南部諸州の判断に委ね、大統領特赦で多くの南部の指導者の政治的権利を復活させています。また、共和党内の多数派が黒人解放・奴隷制廃止の方向に動いていたのに、ジョンソンは奴隷制廃止を唱える連邦議会と対立していました。

政権のレームダック化を免れることはできず、1869年3月4日、任期満了に伴い退任しています。

一方、連邦議会はジョンソン政権末期から勢力を増大させており、1868年6月までに、旧南部連合諸州の大半を連邦に復活させています。再建された州の多くは、州知事や下院および上院議員の大半が北部出身の男性で占められました。その中には、新たに解放されたアフリカ系米国人と提携する人々も多く、ルイジアナ州とサウスカロライナ州の議会では、アフリカ系米国人が議席の過半数を占めていました。

(※ https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations/3481/)

このような政治状況の下、グラントは第18歳大統領になりました。

着任早々、グラント大統領は、共和党急進派が提唱していた再建政策を実行しました。その一つが、鉄道建設を重視した開発政策です。これは、リンカーン大統領が行っていた政策でもありました。

リンカーン大統領政権下の1862年、太平洋鉄道法が制定され、連邦政府の財政支援のもとで大陸横断鉄道の建設が推進されました。

その3年前の1859年、アメリカ合衆国では、すでに東部の鉄道網がミズーリ川を越えてネブラスカ州オマハまで到達していました。西部開拓が進む中、西海岸までの延伸を求める声が高まっていました。そのためのロビー活動が積極的に展開されていたのです。

リンカーン大統領は1862年7月1日、ミズーリ川から太平洋に至る鉄道の建設を求める太平洋鉄道法に署名しました。この法律は、プロジェクトの資金として国債を提供し、鉄道の走行距離の完了スケジュールを提出することが業者に義務付けられていました。

国債の返済が必要であり、走行距離の完了という要件があったため、線路を建設する鉄道会社は迅速に作業しなければならず、政府にとってはリスクの少ないプロジェクトでした。

(※ https://millercenter.org/president/ulysses-s-grant/key-events)

当時は南北戦争のさ中で、南部と北部の分断が進んでいました。そんな中で進められた大陸横断鉄道の建設には、分断されつつあったアメリカ合衆国をなんとか統合し維持しようとする企図も込められていたようです。

太平洋法を受けて1862年に法人化されたのがユニオン・パシフィック鉄道で、同年、議会で承認されたのが、セントラル・パシフィック鉄道でした。この二つの鉄道会社が敷設したレールが、グラント政権が誕生した後、ユタ州のプロモントリー・サミット(Promontory Summit)でつながりました。1969年5月10日のことでした。

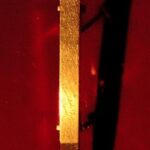

完成記念に、「ゴールデン・スパイク」が打ち込まれました。

こちら →

(※ Wikipedia。スタンフォード大学で保存され、展示されています。図をクリックすると、拡大します)

大陸横断鉄道の完成を金の犬釘で行うというアイデアは、サンフランシスコの投資家デービッド・ヒューズ(David Hewes)が考えたものでした。この時の犬釘は、サンフランシスコのウィリアム・T・ガーラット・ファウンドリー(William T. Garratt Foundry)で製造され、その両側に鉄道会社の役員の名前が彫り込まれています。そして、犬釘が打ち込まれる最後の完成区間には、カリフォルニア月桂樹で作られた特別な枕木が使用されています(※ Wikipedia)。

1869年5月10日の式典を前に、ユニオン・パシフィック鉄道の119号機関車とセントラル・パシフィックの60号機関車が引き出され、1本の枕木分の距離を置いて、二つの車両が正面から向き合うように設置されました。

こうしてプロモントリー・サミットで、西から進むセントラル・パシフィック鉄道の路線と、東から進むユニオン・パシフィックの路線とが連結したのです。

記念すべき式典には、政府や鉄道の関係者、工事を請け負った労働者たちが参加しました。

当時の写真がありますので、ご紹介しましょう。

こちら →

(※ Wikimedia。図をクリックすると、拡大します)

完成を喜ぶ人々の声が聞こえてきそうな写真です。中央に、握手を交わしている二人の人物が写っています。左がセントラル・パシフィック鉄道のサミュエル・S・モンタギュー(Samuel S. Montague)氏で、右がユニオン・パシフィック鉄道のグレンビル・M・ダッジ(Grenville M. Dodge)氏です。

(※ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1869-Golden_Spike.jpg)

政権が誕生してまもなく、大陸横断鉄道が完成しました。グラント大統領にとって幸先がよく、政権運営にも弾みがついたことでしょう。戦後のグラント政権下で、鉄道に対する投資が盛んになったのも当然でした。

政府による土地の払い下げと鉄道に対する補助金が大きな推進力となっていたのです。その結果、1868年から1873年の間に総延長33,000マイル (53,000 km) もの新線が敷設されました。

すぐにはリターンが見込めない鉄道事業に多くの資本が投下され、リスクを伴いながらも、活況を呈していました。過剰な資本投下の結末がどうなるかはわからないまま、南北戦争後のアメリカ経済は、鉄道建設のおかげで好況でした。

使節団は訪れる先々で歓迎されましたが、それは、『米欧回覧実記』校注者の水澤周氏が指摘するように、アメリカが南北戦争の後、一時的に経済が豊かになっており、気持ちの上で余裕があったからかもしれません。

実は、岩倉使節団もこの鉄道を利用していました。

1871年12月21日、横浜港を出発した一行は、24日間の船旅を経て、サンフランシスコに着きました。そして、サンフランシスコを発ったのが1872年1月31日、この時、彼らは鉄道を利用しているのです。

久米はアメリカ合衆国総説の項で、次のように記しています。

「鉄道の架設の状況はヨーロッパ諸国をはるかに超えている。1864、5年頃までの鉄道総延長は約6万1000キロメートルほどであったが、70年にはほとんど9万6000キロメートルに達した。これは世界中の鉄道総延長の半ばに相当する。中でも3年前に完成したオマハ・カリフォルニア間の鉄道は、その工事の雄大なことで世界を驚かせ、貿易の状況を一変させるに至った」(※ 前掲。p.46.)

久米が、「その工事の雄大なことで世界を驚かせ」と書いているのが、1869年5月10日に開通した最初の大陸横断鉄道のことです。ネブラスカ州オマハとカリフォルニア州オークランドを結び、アメリカ経済の活性化にも大きく貢献しました。

さまざまな問題を孕みながらも、この大陸横断鉄道の完成が、南北戦争によって分断されていたアメリカを再建し、西部開拓を含めたアメリカの再編に大きな影響を与えたことは確かでしょう。(2023/8/23 香取淳子)