■イギリスの東アジア進出

佐賀藩藩士の島内平之助は、アメリカからの帰国途中に立ち寄った香港で、英仏軍によって北京が攻撃されたことを聞き及んでいました。1860年9月、第二次アヘン戦争末期に勃発した武力衝突事件です。

当時、香港はイギリスの支配下にありました。この時、島内が見聞きした出来事の記録は、「米国見聞記」(1861年)に収められ、藩主の鍋島直正に提出されました。

海外情報を入手しにくい時代に、鍋島直正は、藩士から直接、隣国清朝の悲惨な状況を把握することができていたのです。彼は、海外渡航する藩士には必ずといっていいほど、現地での情報収集を指令していましたが、これは、その成果の一つでした。

当時、もっとも注目しなければならなかったのが、イギリスの動きでした。ヴィクトリア朝(1837-1901)の最盛期で、産業革命による経済発展が成熟しており、市場拡大のため、東アジアに進出してきていたのです。

その手先になっていたのが、イギリス東インド会社です。交易を通して各地に進出し、やがて植民地化し、現地の資源を収奪していました。自由貿易主義の下、イギリスは巧妙にアジアでの侵略行為を進めていたのです。

1858年には、インドの植民地を東インド会社からヴィクトリア女王に委譲させ、二度にわたるアヘン戦争によって、清を支配下に置きました。次のターゲットは明らかに、日本でした。

そんな最中、佐賀藩で、ちょっとした事件が起こりました。

■石丸安世らの密航事件

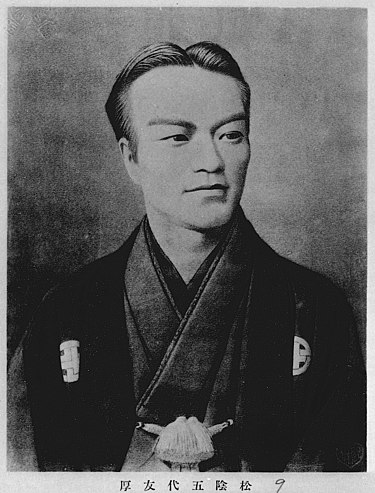

1865年(慶応元年)10月、佐賀藩士の石丸安世(1834-1902)が、突然、行方不明になりました。

(※ Wikipediaでは生年が1839年となっているが、それでは、その後の石丸の経歴と辻褄が合わない。『佐賀県立博物館・美術館報』(No.65)では、1834年(天保5)が生年とされており、佐賀県人物データベースも同様。したがって、本稿でも1834年生年を採用した)

行方をくらましたのは、石丸ばかりではありませんでした。佐賀藩士の馬渡八郎(生没年不明)、広島藩士の野村文夫(1836-1891)も居所がわからなくなっていました。3人の内、2人は佐賀藩士でした。当然のことながら、佐賀藩は追っ手を差し向け、石丸らの行方を追いました。

ところが、一応、各方面を捜索したようですが、藩はそれほど熱心には探さず、早々に打ち切ったといいます。

結局、石丸ら3人は、親交のあったグラバー(Thomas Blake Glover, 1838 – 1911)の手引きで、貨物帆船チャンティクリーア号に乗り込み、イギリスに密航していたことがわかりました(※ Wikipedia)。

藩に迷惑を掛けたくないという気持ちが強かったのでしょう。石丸らは渡航前に脱藩し、藩との関係を断ち切っていました。

当時、密航は死罪でした。

1635年(寛永12)にいわゆる第3次鎖国令が発布され、密航は死罪となっていました。幕府は、中国やオランダなど外国船の入港を長崎に限定する一方、日本人の渡航及び日本人の帰国を禁じたのです。

その後、島原の乱(1637年)が勃発したので、幕府はさらに鎖国令を厳格化しました。新たな宣教師が国内に潜入するのを防ぐため、1639年(寛永16)に、全ポルトガル船の日本への入港を禁止したのです。これが最終版の第5次鎖国令です。

こうして1639年以降、佐賀藩と福岡藩は、長崎港の西泊と戸町の両番所に陣屋を築き、交代で長崎の警備を担当するようになりました。当時、長崎奉行は2000~3000石の旗本で,外事案件に対処できる家臣団や軍事力がありませんでした。警備に関しては、近隣の佐賀藩と福岡藩が担当せざるをえなかったのです。両藩は毎年4月に交代し、9月までの貿易期には約1000人が在勤していました(※ https://www.historist.jp/word_j_na/entry/036127/)。

佐賀藩は、長崎警固を担う幕府の軍役でした。

重責を担っているのですから、藩士の密航など、あってはならないことでした。密航者を捜索するのは当然のことだったのです。

そもそも佐賀藩には、忘れることのできない苦い経験がありました。

オランダ国旗を掲げ、オランダ船を装ったイギリス軍艦フェートン号が入港してきた事件がありました。このフェートン号事件(1808年)の際、佐賀藩の警固の不備が明らかになってしまったのです。

佐賀藩は警備を担当していましたが、長い間、大した事件も起こらなかったので、定められた警衛人員を勝手に減らしていたのです。その結果、フェートン号が入港し、オランダ船を拿捕した時も職務を果たせませんでした。関係者は責任を取って自害し、藩主も幕府からお咎めを受けました。

そのような苦い経験があっただけに、再び、幕府が定めたルールを犯すわけにはいきませんでした。石丸らが脱藩して密航という形で渡英したのも、無理はなかったのです。

さて、藩士が脱藩し、その直後に行方不明になりました。しかも、一人ではありませんでした。当然のことながら、藩主鍋島直正には報告されていたでしょうが、直正は事前にこの件を把握していなかったのでしょうか。

そもそも藩主直正の許可がないまま、石丸らは密航という大それたことをしたでしょうか。直正はこの密航事件にいくばくか関与していたのではないでしょうか。

思い起こすのは、当時の社会状況です。

すでに1863年6月27日には長州藩から5名、1865年4月17日には薩摩藩から19名がイギリスに向けて密航していました。長州藩と薩摩藩は、イギリスと戦った雄藩です。そこから、志ある藩士たちが次々とイギリスに向かったのです。

情報通の直正はおそらく、そのことを知っていたはずです。

まず、長州藩からみていくことにしましょう。

■長州藩士たちのイギリス渡航

長州藩からは、井上聞多(馨)、遠藤謹助、山尾庸三、伊藤俊輔(博文)、野村弥吉(井上勝)の5名がイギリスに渡航しました。いわゆる長州五傑です。

彼らの写真をご紹介しましょう。

(※ Wikipedia)

上から順に、遠藤謹助(上段左)、野村弥吉(上段中央)、伊藤俊輔(上段右)、井上聞多(下段左)、山尾庸三(下段右)の配置で写っています。

この写真は、彼らがロンドンに到着した1863年に撮影されました。蝶ネクタイの正装で革靴を履き、緊張した面持ちでポーズを取っている姿が初々しく、微笑ましく思えます。

渡航時の年齢は、遠藤が27歳、野村が20歳、伊藤が22歳、井上が28歳、山尾が26歳でした。それぞれが何らかの職務を経験し、時代状況を把握できている年齢だといえます。帰国後はイギリス留学の経験を活かし、さまざまな分野で、日本の近代化に貢献しました。

それから130年後の1993年、ロンドン大学内に、長州ファイブ(Choshu Five)として、顕彰碑が建てられました。当時、彼らの中の一体、誰が、こんなことを想像したでしょうか。

先陣を切って渡英した彼らの留学経験が、その後の日本の近代化に大きく影響したことは確かでした。

まず、彼らの渡航経緯からみていくことにしましょう。

最初にイギリス渡航を思い立ったのは、山尾庸三(1837 – 1917)と野村弥吉(1843 -1910)でした。

彼らはなぜ、渡航しようと思ったのでしょうか。先ずは彼らの来歴から見ていくことにしましょう。

■山尾庸三

山尾庸三(1837-1917)は、長州藩重臣の息子でした。1852年(嘉永5)に江戸に赴き、同郷の桂小五郎に師事した後、江川塾の門弟となりました。

江川塾とは、幕臣の江川英龍(1801-1855)が、高島流の砲術をさらに改良した西洋砲術の普及を目的に、全国の藩士に教育するため江戸で開いた塾でした。佐久間象山、大鳥圭介、橋本左内、桂小五郎(後の木戸孝允)、黒田清隆、大山巌、伊東祐亨などが彼の下で学んでいました(※ Wikipedia)。

山尾はおそらく桂小五郎から、江川塾のことを聞いたのでしょう。江川は海防ばかりか造船技術の向上にも力を注ぎ、1854年(嘉永7)に日本に来航していたロシア帝国使節プチャーチン一行への対処も差配していました(※ https://egawatarouzaemon.sa-kon.net/page010.html)。

江川は、爆裂砲弾の研究開発や近代的装備による農兵軍の組織までも企図していましたが、結局、激務で体調を崩し、1855年(嘉永8)に亡くなってしまいます。学びながら実践を繰り返す江川の影響を山尾が深く受けていたことは確かでした。

1861年(文久元年)、山尾は幕府の船「亀田丸」に乗船し、ロシア領のアムール川流域を査察しています(※ Wikipedia)。

実は、ロシアの南下政策に備えるため、幕府は1799年(寛政11)に松前藩が統治していた東蝦夷地を直轄地にし、幕府が外交上の問題に直接、関与できる体制を築き上げていました。1802年(享和2)には、蝦夷奉行(同年、箱館奉行と改称)が設置され、その翌年には箱館の港を見おろせる場所に奉行所を建てていたのです。

ところが、懸念すべきこともなく過ぎたので、幕府は1821年(文政4)、箱館奉行の役割を終了させました。財政難でしたし、対外関係の緊急課題は去ったと判断したからでした。

ところが、ペリー艦隊が浦賀に来航し、和親条約を結んだ後、1854年(安政元年)4月に箱館に入港してきました。幕府は慌てて、箱館奉行所を34年ぶりに復活し、幕府直轄地に戻しました。

再設置された箱館奉行所の任務は、開港にともなう諸外国との外交交渉、蝦夷地の海岸防備、箱館を中心にした蝦夷地の統治でした。開港場となった箱館には、各国の領事館が置かれ、箱館奉行所は外国との重要な窓口となりました。

上図で、赤で囲われている箇所が、箱館奉行所です。

山尾は1861年にアムール川流域を視察した後、箱館に滞在して武田斐三郎(1827- 1880)に師事し、航海術と英語を学びました。

武田斐三郎は、ロシアのプチャーチンやアメリカのペリーとの交渉の場に通訳として参加していただけではなく、箱館奉行所では武器の製造まで担当していました。まさに海防を担うにはふさわしい人物でした。

山尾が箱館に滞在して、武田に師事したのも当然のことでした。次々と押し寄せてくる欧米ロシアの艦隊に対応するには、まず、航海術と英語を学ばなければなりませんでした。

山尾が海防に関心を抱いていたのは、実際にアムール川流域を視察してロシアの南下政策を実感しただけではなく、地元長州藩もまた海防を考えなければならない地政学的位置づけにあったからでしょう。

地図を見ると、長州藩は日本海に面している一方、瀬戸内海への入り口である下関海峡にも面しています。

(※ https://www.touken-world.jp/edo-domain100/choushuu/)

実際、幕末には、この界隈を欧米列強の船が次々と押し寄せてきました。頑丈な装備の船が海上を通過するのを見るたび、人々は、危機感を抱いていたに違いありません。山尾が航海術や英語力を高めなければならないと考えるのは当然のことでした。

彼は単に書物から学ぶだけではなく、実践も積み重ねてもいました。

■留学願いを藩に提出

1863年(文久3年)3月、山尾は、長州藩がジャーディン・マセソン商会から購入した「癸亥丸」の測量方を務め、横浜港から大阪を経由して三田尻港まで航行しています。この時、「癸亥丸」の船長を務めたのが野村弥吉でした。

二人は相通じるところがあったのでしょう。帰藩すると、山尾と野村はただちに、イギリス留学の願いを藩に提出しました。彼らとは別に、井上馨(1836 – 1915)も洋行願いを出しており、3名の渡英が決定されました。後に、伊藤博文と遠藤謹助が加わり、渡航者は結局、5名となりました(※ Wikipedia)。

藩主毛利敬親(1819-1871)が藩命を下し、5名のイギリス留学が決定したのですが、当時、日本人の海外渡航は禁止されていました。そこで、5名は脱藩したことにし、密航者扱いで渡英しています。

ちなみに、渡航前に英会話ができるのは野村だけで、他の4人は辞書を引きながらなんとか応対できる程度だったそうです(※ Wikipedia)。

井上と野村は藩主の許可を得ると、早々に京都を発ち、6月22日に駐日イギリス総領事エイベル・ガウワー(Abel Anthony James Gower, 1836-1899)を訪ねて洋行の志をのべ、周旋を依頼しました。そして、6月27日、彼の斡旋でジャーディン・マセソン(Jardine Matheson)商会の貿易船チェルスウィック(Chelswick)号で横浜を出港しました。

ロンドンに着いたのが、1863年11月4日でした。

■長州藩の留学生を支えたヒュー・マセソン

伊藤俊輔(博文)、遠藤謹助、井上聞多(馨) らは、イギリス人化学者ウィリアムソン(Alexander William Williamson, 1824 – 1904)の斡旋で、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)の法文学部に聴講生の資格で入学することができました。そればかりか、ウィリアムソンの家に寄留させてもらい、留学生の化学教育も彼が担当してくれました。

至れり尽くせりの待遇ですが、それは、現地の大物起業家ヒュー・マセソンが手配してくれたからでした。

ヒュー・マセソン (Hugh Matheson、1821-1898)は、マセソン商会 (Matheson and Company) のシニアパートナーで、リオ・ティント鉱業グループの創設社長でした。

彼は1863年に、ジャーディン・マセソン商会横浜支店長のケズウィックから、日本人留学生の世話を頼まれました。そこで彼は、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)の化学教授であるアレクサンダー・ウィリアムウィリアムソンを紹介するとともに、同大学への聴講学生登録の便宜を計ったのです。

長州藩からの留学生は皆、このUCLで学びました。

山尾庸三と野村弥吉(井上勝)は、約6年間にわたってヒュー・マセソンの世話になり、最先端技術を習得することができました。

たとえば、山尾庸三はUCLで2年間、英語と基礎化学を学び、修了後、成績優秀者として優等賞を授与されています。分析化学で4位、理論化学で10位でした。

その後グラスゴーに移り、やはりヒュー・マセソンの紹介で、グラスゴーのネピア造船所 (Napier Shipyard) で徒弟工として技術研修を受けながら、夜はアンダーソン・カレッジ(後に、the University of Strathclyde)の夜学コースで学びました。

その間、ヒュー・マセソンの友人のコリン・ブラウン(Colin Brown)の自宅に下宿しています。

また、野村弥吉は、1868年(明治元年)まで、UCLで鉱山技術や鉄道技術などを学び、同年9月、無事、UCLを卒業してから帰国しました。留学した藩士のうち、山尾と野村が最も長くロンドンに滞在したことになります。

井上馨と伊藤博文の滞在はわずか1年でした。下関戦争が勃発したので、彼らは急遽、帰国したのです。残った3人は、1865年(慶応元年)にイギリスに留学してきた薩摩藩第一次英国留学生と出会い、異国での交流を喜び合いました。

その後、遠藤謹助(1836-1893)は病気が悪化し、1866年(慶応2)に帰国しました。残ったのは野村と山尾とふたりです。彼らは遠藤が去った後も2年にわたって勉学に励み、明治元年9月、無事、UCLの卒業を果たしました。

木戸孝允からは、再三、「母国で技術を役立てるように」と要請されていました。そこで、卒業を機に11月、山尾と野村は帰国の途に就きました。

こうしてみてくると、長州藩士たちの留学生活はきわめて恵まれたものであったように思えます。

なぜかといえば、井上と野村がまず、駐日イギリス総領事に留学の斡旋を依頼したからでしょう。その結果、総領事の斡旋で、ジャーディン・マセソン商会横浜支店長のケズウィック(William Keswick, 1834–1912)を紹介してもらうことができました。渡航の手配から現地での留学手続きまで、マセソン商会の関係者がさまざまな便宜を図ってくれたのです。

イギリスで影響力のある人物に依頼したので、現地での留学生活がスムーズに運んだのではないかという気がします。ヒュー・マセソンが地元の実業界、教育界の大物だったので、有用な人物を知り合うことができ、学習の機会も、実践の機会も与えられましたのでしょう。

伊藤博文と井上馨は長州藩の事情、遠藤謹助は病気の悪化で、早期に帰国せざるをえませんでしたが、彼らは帰国後、新政府の下で大活躍をしています。

野村と山尾は5年余も滞在し、学業を全うしてUCLを卒業しました。帰国後、山尾は工部省の設立に尽力し、科学技術の振興に貢献しました。野村は鉄道事業に携わり、その発展に寄与した結果、日本の鉄道の父と呼ばれるほどになりました。

なぜ、彼らが大活躍できたのかといえば、密航という形を取りながらも、正規のルートで留学し、所定の課程を学修することが出来たからではないかと思います。彼らにはなによりも、長州藩の藩命があり、駐日イギリス大使の斡旋があり、マセソン協会の支援がありました。

だからこそ、理論から実践に至る西洋の科学技術をある程度、身につけることができ、日本に持ち帰ることができたのだと思います。

それでは、薩摩藩の場合はどうだったのでしょうか。

■薩摩藩士の渡航と薩英戦争

薩摩藩からイギリスへの渡航者は19人でした。渡航した19名のうち、16名が撮影された写真があります。

(※ https://www.pref.kagoshima.jp/ak01/chiiki/kagoshima/takarabako/shiseki/satsumahan.html)

これら留学生の中には、寺島宗則(1832-1893)や五代友厚(1836-1885)が含まれています。いずれも薩英戦争が勃発した際、乗船していた汽船が拿捕され、捕虜になった経験のある薩摩藩士です。

実は、薩摩藩のイギリス渡航と、この薩英戦争とには深い関係がありました。

薩英戦争(1863年8月15日 – 17日)とは、薩摩藩とイギリスの間で起こった武力衝突です。1862年(文久2)9月14日に、横浜港付近の生麦村で発生した事件を巡る戦闘でした。

生麦事件の解決とその補償を迫るイギリスと、それを拒否しようとする薩摩藩が、鹿児島湾で激突したのです。

その経緯を簡単に説明しておきましょう。

1863年8月15日にイギリス艦隊5隻が、薩摩藩の蒸気船3隻の舷側に接舷し、イギリス兵50~ 60人ほどが乱入してきました。薩摩藩蒸気船の乗組員が抵抗すると、銃剣で殺傷し、乗組員を強制的に陸上へ排除し、船を奪い取ってしまったのです。

このとき、船奉行添役として乗船していた五代友厚や船長の寺島宗則は、捕虜としてイギリス艦隊に拘禁されました。

捕虜となっていた五代友厚は、西洋の技術を目の当たりにし、圧倒的な差を実感しました。

(※ Wikipedia)

その後、解放されましたが、イギリス軍の捕虜になって罪人扱いされていた五代友厚は、そのまま薩摩藩に帰るわけにもいきませんでした。幕吏や攘夷派から逃れるためにも、長崎に潜伏せざるをえなかったのです。

長崎には出島があり、外国人居留地がありました。さまざまな人が行き交い、いろんな噂が流れていました。それらの情報を見聞きするにつれ、五代は時代が大きく変化していることを実感するようになりました。

■五代友厚が出した上申書

長崎に滞在している間に、五代はトーマス・グラバーと懇意になりました。グラバーから世界情勢を聞き、列強の動きを知るにつけ、国の未来に危機感を募らせていきました。なんとかしなければと思うようになった彼は、1864年6月頃、薩摩藩に、今後の国づくりに関する上申書を提出したのです(※ https://ssmuseum.jp/contents/history/)。

それは、「これからは海外に留学し、西洋の技術を習得しなければ、世界の大勢に遅れ、国の発展に役立たない」というような内容でした。新式器機の購入による藩産業の近代化、近代技術・知識獲得のための海外留学生の派遣、外国人技術者の雇用、さらには、これらの経費に対する詳細な捻出方法(上海貿易等)などが書かれていました(※ 前掲URL)。

五代は、長崎でさまざまな情報に接するにつけ、また、グラバーから世界情勢を知るにつけ、時代は刻々と変化していることを実感しました。そして、時代を大きく変化させている中心が、西洋の科学技術だということを察知したのでしょう。

藩への上申書には、最新技術を導入して藩の産業を近代化すること、西洋の最先端技術や知識を習得するため留学生を派遣すること、外国人技術者を起用し、最新技術を移入すること、などが喫緊の課題として盛り込まれていました。

こうした五代の上申書が契機となって実現したのが、薩摩藩主導のイギリス留学でした。

■薩摩藩遣英使節団

長州藩との違いは、薩摩藩首脳が英国留学の必要性を認め、正式の使節団として渡航者たちをイギリスに送り出したことです。藩士五代友厚の上申書に基づくものだったとはいえ、薩摩藩藩主や首脳部は彼の危機感を共有しました。そして、藩の未来を託して使節団のメンバーを構成したのです。

薩摩藩は、英国への留学生派遣を、近代化に向けた継続的な事業と考えていたのでしょう。人選から、費用、寄留先まで薩摩藩が引き受けています。未来を託した留学生は、薩摩藩開成所で学ぶ者の中から選ばれました。

1865年2月13日、視察員4人と留学生15人が選ばれ、藩主から留学渡航の藩命が下されました。当時は、日本人の海外渡航は禁止されていたので、表向きの辞令は、「甑島・大島周辺の調査」というものでした。しかも、万が一の場合を考え、一人ひとり、藩主から変名を与えられていました(※ https://ssmuseum.jp/contents/history/)。

海外渡航が漏れれば、密航者として扱われ、死罪になりました。まだ日本人の海外渡航は禁じられていたからこそ、変名まで用意しなければならなかったのです。

1635(寛永12)年以来、鎖国政策の一環として日本人の海外渡航が禁止されてきました。解禁されるのは、1866年(慶應2)でした(※ 鈴木祥、「明治期日本と在外窮民問題」、『外交資料館報』第33号、2020年、p.21.)。

幕府はすでに1860年(万延元年)に遣米使節団を送っており、1862年(文久2)にも遣欧使節団を送っていました。欧米との交渉が不可避になりつつあったのです。そのような状況下で、薩摩藩が独自の遣英使節団を送ったとしても不思議はありませんでしたが、幕府以外は、まだ密航者扱いでしか海外渡航できなかったのです。

薩摩藩がイギリス渡航する頃はまだ解禁されておらず、十分に警戒する必要がありました。こうして準備万端整えた留学生ら一行は、1865年4月17日、グラバーが用立てた蒸気船「オースタライエン号」に乗船し、鹿児島県の先端、羽島沖を出発しました。

次に、渡航者のメンバーをみておくことにしましょう。

■渡航者の内訳

薩摩藩遣英使節団は、新納久脩(32歳)を使節団長として、五代友厚(27歳)、松木弘安(寺島宗則、32歳)らの外交使節団と、薩摩藩開成所学頭の町田久成(27歳)と留学生14人、通訳1名から構成されていました。

留学生はいずれも薩摩藩開成所の生徒で、中には、13歳から17歳までの10代が5名含まれていました。

薩摩藩開成所とは、1864年(元治元年)に設置された薩摩藩の洋学校です。中国の『易経』の中の故事にちなみ、「あらゆる事物を開拓、啓発し、あらゆる務めを成就する」ことを奨励する意味が込められています。翻訳や学問だけでなく、みずから学びを実践に繋いでいくという意図があるといわれています(※ Wikipedia)。

リストの中に、後に政治家、外交官、思想家、教育者として活躍する森有礼の名前がありました。当時、17歳でした。

留学生の中で一人、「長崎遊学生」という肩書きでリストに載っていたのが、中村博愛(22歳)です。調べてみると、薩摩藩の子息でした。長崎でオランダ医学、薩摩藩開成所で英語を学んでいたので、『長崎遊学生』なのでしょう。薩摩藩の留学生として選ばれ、イギリスでは化学を学び、明治政府の下では、外交官、官僚、政治家として活躍しています。

このように渡航者リストからは、薩摩藩の将来ビジョンが見えてきます。新しい時代を切り開いていこうとする信念の下、まずは、西洋技術を学び、欧米列強に対抗できるよう近代化を進めようとする展望です。

渡英した彼らを記念し、鹿児島中央駅の前に、「若き薩摩の群像」が設置されています。

(※ Wikipedia)

手を高く掲げる者もいれば、胸を張って遠くを見つめている者もいます。まさに、「あらゆる事物を開拓、啓発し、あらゆる務めを成就する」ことを胸に刻んでいるように見えます。それぞれが大きな希望を抱いて渡航したのでしょう。未来に向かって突き進もうとする様子に力強さが感じられます。

薩摩藩は、藩士たちを使節団として構成し、イギリスに向けて送り出しました。意欲ある若者に将来を託していたからでした。

思い返すのは、佐賀藩の対応です。

佐賀藩は、藩士を積極的に海外渡航させることはしませんでした。むしろ逆に、脱藩して密航した石丸らに、追っ手を差し向けていました。

もちろん、深追いさせず、早々に引き上げさせています。とはいえ、密航者に追っ手を差し向けるという対応からは、佐賀藩が幕府の命に背くことを極端に恐れているように思えます。おそらく、当時なお、フェートン号事件の苦い経験が尾を引いていたからでしょう。

藩主の直正は、長州藩や薩摩藩が決行した密航留学について、どのように思っていたのでしょうか。

少なくとも、薩摩藩の一行が、グラバーが手配した貿易船に乗り、鹿児島沖から密かに出航したことは知っていたはずです。

■鍋島直正とグラバー

アンドリュー・コビング(Andrew Cobbing, 1965- )氏は、『鍋島直正公伝』や『長崎談叢』の記述を踏まえた上で、次のように概括しています。

直正が、「素より法を守るに厳格なれば、表面には敢て之を軽々に看過せられぬ」と主張したと紹介する一方、後年、グラヴァ―自身が、「石丸と云ふ人と馬渡と云ふ人を閑叟公から頼まれて英吉利へやった」と回想していたと記しています(※

アンドリュー・コビング 、『幕末佐賀藩の対外関係の研究』、鍋島報效会、1994年3月、p.76.)。

この記述からは、直正の微妙な立場がよくわかります。

佐賀藩は、長崎警護を担当していましたから、幕府の鎖国禁止令に背くわけにはいきませんでした。そうかといって、長州藩や薩摩藩が次々と藩士をイギリスに渡航させているのを、ただ指をくわえて眺めているわけにもいかなかったのでしょう。

興味深いことに、直正は1865年5月22日にグラバーに面会しています(※ 前掲。p.76.)

二人がどんな用件で会っていたのかはわかりませんが、時期が時期だけに、気になりました。薩摩藩の藩士19名がイギリスに発った直後であり、石丸安世らが密航するまでに5カ月あります。この5カ月を留学の諸手配をするのに必要な期間だとみることもできます。

もちろん、別件でグラバーに面会していた可能性もあります。グラバーは、直正にとって商取引の相手でした。商用でたまたま、この時期に会っていただけなのかもしれません。

佐賀藩は1854年3月から、マセソン商会から委託されたグラバー商会を通して高島炭を、上海や香港に輸出するようになっていました。蒸気船の燃料として、カロリーの高い塊炭である高島炭が、欧米諸国から求められたからでした(※ 森 祐行、「日本における選炭技術の変遷とその後の展開」、『資源処理技術』vol.45, No.2、1998、p.16.)。

佐賀藩内の高島炭鉱から産出される塊炭は、当時、東アジアを航行していた欧米の蒸気船の燃料として需要が高かったのです。直正は藩政改革に伴う財源として、欧米からの需要の高い高島炭に目をつけました。

高島炭の取引で、直正が頼りにしたのはグラバー商会でした。

西洋の技術による高島炭鉱の開発と、高島炭を海外に販売するため、直正は1868年、佐賀藩とグラバー商会との合弁会社を設立しています(※ 前掲、p.17.)。

もっとも、合弁会社の件は石丸らの密航事件とは直接、関係していないでしょう。石丸らの密航事件は1865年で、合弁会社設立の3年後です。注目すべきは、直正とグラバーの間にはすでに商取引の関係があり、知己の間柄だったことです。

直正は必要とあれば、いつでも、グラバーに渡航を依頼することができたのです。しかも、石丸はグラバーとは懇意な関係でした。

なにより、グラバーは、長州五傑のイギリス渡航の手配をし、薩摩藩遣英使節団のイギリス留学の世話をしていました。日本人渡航禁止の時代に、渡英、現地での滞在、教育機関の手配といった重責を担う役割を果たしていたのです。

グラバーはまさに、幕末日本とイギリスとを繋ぐキーパーソンだったといえます。

果たして、グラバーはどのような人物だったのか、石丸はなぜ、彼と知り合いになったのか、簡単に見ておきましょう。

■グラバーと石丸安世

スコットランド・アバディーンシャーで生まれたグラバー(Thomas Blake Glover, 1838-1911)は、1859年(安政6)に上海へ渡り、当時、東アジア最大の商社だったジャーディン・マセソン(Jardine Matheson )商会に入社しました。同年9月19日、開港後まもない長崎にやって来ると、同じスコットランド人K・R・マッケンジー(K.R. Mackenzie)が経営する貿易支社に勤務しました(※ Wikipedia)。

グラバーが長崎にやって来たのは1859年、21歳の時でした。この時、石丸は、長崎海軍伝習所で航海術や語学などを学んでおり、3年目を迎えていました。25歳でした。

石丸安世は、藩校弘道館で儒学や武術を学んでいましたが、1854年(安政元年)に藩主の直正に命じられて蘭学寮に入り、物理や化学など西洋の科学技術を修めています。

直正は、弘道館で学んでいた16、17歳の生徒の中から、成績の優秀な生徒を選んで二つに分け、家格の低い藩士の次男、三男に蘭学寮で、物理や化学などを学ばせました。この時、秀才として選ばれ、蘭学寮に入ったのが、石丸安世、小出千之助、江藤新平らでした(※ https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00367689/index.html)。

蘭学寮は、佐賀藩年寄であった朱子学者の古賀穀堂(1777 – 1836)の具申書「学政管見」に基づき、1851年(嘉永4)に設置されました。西洋の科学技術の必要性を痛感していた鍋島直正が古賀の提案を受けて設立したのです。

直正は、上級家臣から下級武士まで全藩士の子弟の入学を求めました。優秀な成績を収めれば、身分にかかわらず抜擢していきました。その一方で、25歳までに成果を収めなければ、家禄を減らし、役人に採用しませんでした。厳しい「文武課業法」を制定し、徹底して藩士の子弟たちに勉学を推奨したのです。

直正が構築した教育システムは、家格で役職が決まる当時の門閥制度に風穴を開ける教育改革といえるものでした(※ 前掲。URL.)。まさに能力主義の教育システムであり、近代化を推進できるメンタリティを涵養するシステムでもありました。

石丸はこの蘭学寮で勉学を修めると、1856年(安政3)、再び、藩主に命じられて、長崎海軍伝習生になりました。以後、海軍伝習所が閉鎖になる1859年までここで学んでいます。

海軍伝習所とは、江戸幕府が1855年(安政2)に長崎で開設した海軍士官の養成機関です。幕臣や雄藩の藩士の中から生徒を選抜し、オランダ軍人を教師に、蘭学(蘭方医学)や航海術、化学、医学、測量等などの諸科学を学ばせていました。軍艦操練所が築地に整備されたので、1859年(安政6)に閉鎖されています(※ Wikipedia)。

安政期の伝習所を考証し、復元した図があります。陣内松齢が描いたもので、現在、鍋島報效会に所蔵されていますので、ご紹介しましょう。

(※ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NagasakiNavalTrainingCenter.jpg)

多数の和船が行き交う中、図の右上に、ちょうど扇形の出島の先辺りに、黒煙をはいている船が見えます。これが、オランダから提供された木造の外輪蒸気船スンビン号です。実際にこのような蒸気船を使って、生徒たちは航海術などの勉強をしていたのです。

スンビン号は、1855年(安政)に、長崎海軍伝習所の練習艦として、オランダから幕府に贈呈された軍艦です。 幕府にとって初めての木造外車式蒸気船でした。

この蒸気船を描いた作品がありました。作者はわかりませんが、1850年に制作されています。ご紹介しましょう。

(※ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paddle_steamer_Soembing_gift_by_King_William_III.jpg)

海軍伝習所では、軍艦の操縦だけでなく、造船や医学、語学などが教えられていました。海軍士官として欧米に対抗できるような教育を行っていたのです。ところが、1859年(安政6)、築地の軍艦操練所が整備されたので、長崎海軍伝習所は閉鎖されてしまいました。

閉鎖後、長崎海軍伝習所の卒業生たちは、幕府海軍や各藩の海軍、さらには明治維新後の日本海軍で活躍したそうです(※ Wikipedia)。

ところが、石丸はそのようなコースを歩んでいないのです。海軍伝習所が閉鎖された後、その英語力を買われた石丸は、貿易業務のために、藩の英語通訳として長崎に赴任していました。主な業務の傍ら、長崎の外国人居留地に出向いては、彼らから情報収集する業務も担当していたそうです(※ Wikipedia)。

1861年(文久元年)、石丸安世は、小出千之助、中牟田倉之助、大隈八太郎(重信)、馬渡八郎らと共に英学を学ぶよう命じられ、長崎英語伝習所で学び始めます。外国人から直接、学べるということで評判になっていました(※ Wikipedia)。

1861年、石丸は再び、藩命で長崎に滞在し、今度は英語を学び始めることになったのです。西洋の最先端技術を学ぶにはまず、英語を学ばなければならないというのが直正の見解でした。

一方、グラバーは1861年、長崎を去ったマッケンジーの事業を引き継ぎ、フランシス・グルーム(Francis Groom)と共に、「グラバー商会」を設立しています。フランシスは、神戸を開発したアーサー・グルーム(Arthur Hesketh Groom, 1846-1918)の兄でした。

石丸が再び、長崎英語伝習所で学ぶようになった頃、グラバーはグラバー商会を立ち上げ、オーナーとして貿易事業を采配するようになっていました。

当初は生糸や茶の輸出を中心とした貿易業を営み、「ジャーディン・マセソン商会」の長崎代理店となっていました。

ところが、1863年に、尊攘派公家と長州藩を朝廷から排除した文久の変(文久3)が起こると、これからは政治的混乱状態になると予想したのでしょう。グラバーは、討幕派の藩であれ、佐幕派の藩であれ、幕府であれ、要求があれば誰にでも、武器や弾薬を販売し始めました。

グラバーは、刻々と変化する日本の政治情報を渇望しました。一方、石丸は欧米列強の日本に関する情報を必要としていました。

グラバーと石丸が長崎で出会い、懇意になっていた可能性が出てきました。

■直正は、石丸らの密航に関与していたのか

長崎英語伝習所で英語を学び、英語力を鍛えました。長崎の居留地に行っては、外国人を相手に会話力を磨いていたのでしょう。石丸安世は、佐賀藩随一の英語の達人だったといわれるようになっていました。

石丸は英語力だけではなく、コミュニケーション能力、状況判断力、情勢分析力なども秀でていました。貴重な人材です。藩主の直正が見逃すはずはありませんでした。

1863年(文久3)の下関戦争、薩英戦争の際、石丸は、英字新聞から戦況を把握し、戦闘の様子や損害について、逐一、藩に報告を送り続けていました。英語を理解できる人が皆無に近い状況下で、石丸は、欧米の情報収集およびその分析を一手に引き受けていたのです。

このように、諜報活動ともいえる役割を与えられていたのですから、石丸と直正の間には絶大な信頼関係があったに違いありません。

しかも、脱藩して密航したのが、下関戦争、薩英戦争の後です。とても、直正に無断で密航を決行したとは思えません。

この件について、コビング氏は資料に基づき、諸状況を考え合わせた上で、次のように推測しています。

「長崎にいた石丸が他藩の密航に関する情報を拾いながら、留学に対する興味をグラバーに示した結果、グラバーが石丸を誘い、最後に許可を下した直正がグラバーに依頼する展開であったのではないか」というものです(※ 前掲。p.76.)

懇意にしていた石丸を留学させたいと思ったグラバーが、そのことを直正に伝え、直正が内密にその許可を与えたのではないかというのがコビング氏の見解でした。

グラバーが求める日本の政治情報を伝える一方、石丸は、巷で噂になっている他藩の密航情報について、グラバーに確認していたのかもしれません。将来を考えれば、海外渡航は必然でした。グラバーに熱い渡航の思いを打ち明けていたとしても不思議ではありません。

さらに、コビングは次のようにも記述していました。

「鍋島河内が「英国グラバが私費を以て石丸、馬渡を本国に遊ばしめたる」と述べたように、グラヴァ―が佐賀藩士二人の留学費用を負担する事になった」(※ 前掲。コビング、p.76.)

佐賀藩二人の渡航費、滞在費用等をグラバーが支払ったというのです。それは事実だったのかもしれませんし、グラバーが支払った体にして、実際は直正が費用を出していた可能性もあります。

実際に直正はグラバー商会と商取引がありました。後に合弁会社を設立するぐらいですから、グラバーが石丸らの費用を負担したとしても、それは、両者の取引の一環といえます。いずれにしても、直正が石丸らの渡英に関与している痕跡を残したくなかったことだけは明らかだといえるでしょう。

■幕末のイギリス留学、三藩三様

さて、長州藩、薩摩藩に引き続き、佐賀藩も藩士が密航してイギリス留学を果たしました。いずれもイギリス人の手を借りて、渡航や留学、滞在の手配をすることができ、現地で学ぶことができました。

海外渡航が禁止されていた時代のイギリス留学が、欧米の現状を把握し、西洋の科学技術を学ぶための突破口となったことは確かです。その後、有為の士が海外を目指しました。とはいえ、こうして振り返ってみると、幕末のイギリス留学も三藩三様だったことがわかります。

藩と幕府との関係、藩とイギリスとの関係、藩の将来ビジョンといったようなものが関係していたのでしょうが、最も大変だったと思われるのが、佐賀藩藩士の渡英でした。

藩からは正式に認可されることなく、渡英しており、渡航から留学、滞在に至るまでもっぱらグラバー頼みで行われました。他藩の場合とは違って、佐賀藩の場合、石丸とグラバーの個人的な信頼関係から、イギリス留学が実現したのです。

石丸は1834年生まれで、グラバーは1838年生まれですから、二人は4歳違いです。石丸は英語の達人といわれるほどでしたから、お互いに打ち解け、何でも話し合える関係になっていたのかもしれません。

有能な人材に、イギリスでの学習機会を与えたいという思いが、グラバーの積極的な支援になっていたように思えます。激動の時代を生きた二人が、洋の東西を越えて認め合い、好感を抱き、心の交流を積み重ねた結果といわざるをえません。(2024/3/16 香取淳子)