■上野公園の桜

2021年3月27日、黒田記念館に行く途中で、上野公園の桜を見ました。満開でしたが、午前中だったせいか、土曜日なのにそれほどの人混みではありませんでした。

カメラを手に一人で桜を見上げている人、何やら語り合いながらゆっくりと歩を進めるカップル、遠目からでも和気あいあいとした雰囲気が伝わってきます。仕事から解放されているせいか、コロナ下でも、人々の表情はリラックスした様子でした。

例年なら、花の下で宴会ということになるのでしょうが、今年はコロナで宴会は中止です。立ち止まらないで桜を鑑賞するといったルールまで設定されているようです。昨年来、コロナは人々の生活からさまざまなものを奪ってしまいましたが、桜鑑賞も変則的なものになっているようです。

さて、桜といえば、3月の入試合格発表や卒業式、そして、4月の入学式や入社式などの行事を連想させられます。コロナ以前、そのような儀式は日本人にとって、人生の節目の象徴であり、別れと出会いの季節の象徴でもありました。

ところが、今年はコロナのせいで、卒業式や入学式を取りやめる学校が多かったようです。そうなれば、卒業式、入学式用のイベントやファッション関連の消費が激減しますから、関連業界はいまごろ、大変なことになっているのでしょう。もちろん、旅行や飲食業界が大変なことはいうまでもありません。

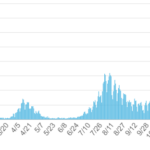

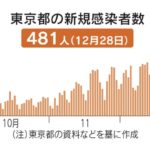

緊急事態宣言が解除されても、感染者が減っているわけでもなく、3月30日の東京都の感染者数は364人で、前日比130人増でした。変異種による感染も増えているようですから、コロナ感染はこのまま続く可能性があります。

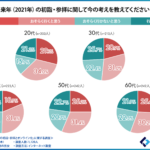

となれば、私たちは今後、コロナと共に生きていくしかありません。このままの状態が日常化し、いわゆるニューノーマルが常態化するのです。

それでは、ニューノーマルとはどういうものか、次の記事をご紹介しておきましょう。

こちら → https://www.i-learning.jp/topics/column/useful/newnormal.html

この記事にあるように、今後、働き方はもちろんのこと、教育、消費、行政など、社会の多方面でこれまでとは違った様式に変化せざるをえなくなっていくのでしょう。

それでも、桜は例年通り、開花し、そして、散っていくのでしょう。そう思いながら、上野公園の桜を見ているうちに、入間川の桜並木を見てみたくなりました。

■入間川の桜並木

入間遊歩道に着いてみると、桜が満開でした。

遊歩道の両側に桜並木が続き、桜の木が次々と、土手沿いに長く、枝を伸ばしています。川べりで見る桜は、上野公園で見た桜とは違って、また別の趣がありました。

風格のある桜木の枝が何本も、風雅な線を描いて、川に向かって伸びています。その右下を歩く人の姿がとても小さく見えます。まるでヒトと自然との関係を象徴するかのようでした。

桜木に近づいて見ると、太い幹や枝から小枝が何本も伸びていて、その先に桜の小さな花が風にそよいでいました。強靭さと可憐さとが同居しているのです。そんなところに、たとえようのない興趣を感じました。

さらに行くと、一本の枝が折れて、木肌が赤らんで見える桜木がありました。

折れたところに陽が当たり、何か特別の木でもあるかのように見えました。よく見ると、折れ曲がった枝には多くの筋が入っています。この部分はやがて、朽ち落ちてしまうのでしょう。

この木を見て思い出したのが、つい10日ほど前、ここで見た桜の木です。たまたまi-phoneで撮影していたことを思い出し、開いてみました。

■桜木の幹に刻み込まれた傷痕

幹から枝分かれしたうちの手前の一本が、砕かれたように短くなっています。

巨大な幹から分かれた枝の一部が大きく割れ、その上部が朽ちていたのです。

朽ちた部分をよく見ると、ささくれ立った木の真ん中が空洞になっています。そこだけアップしてみましょう。

なんとも無残な姿です。樹皮によってかろうじて形を保っているとはいえ、上の方はすでに朽ち果て、目の前にあるのはその残骸としかいいようがありません。厳しい冬の爪痕なのでしょうか、それとも、経年変化によって自然に破断したのでしょうか。桜木の生命の一部がざっくりと割れ、ぽっかり穴が開いているのです。

大きな力でたたき割られたように見えますし、強風に煽られて折れ、折れた部分が朽ちて切り取られた跡のようにも見えます。いずれにしても、何か大きな力によってダメージを与えられ、生命体の一部が死滅してしまっているのは明らかでした。

その姿がたとえようもなく痛々しく、見ていると、つらい気持ちになってしまいました。

もっとも、朽ちた幹の背後から、淡いベージュの小さな枝が何本も上方に伸びています。しかも、それらの枝には、小さなふくらみがいくつも付いています。おそらく新芽なのでしょう。朽ちた枝のすぐ傍らから、小さな枝がいくつも伸びており、そこから新芽が噴出しているように見えました。朽ちた部分と新芽とが巨木の中で共棲しているのです。

あの時の桜木はいま、どうなっているのか、ふと、気になりました。

探してみると、特徴のある幹だったので、すぐに見つかりました。

驚いたことに、見違えるように華やかになっていました。一部が朽ちて、中が空洞になってしまっていることに変わりはないのですが、その周囲から、目覚ましいばかりに多くの小枝が伸び、小さな桜花が無数に咲いていたのです。

見た途端、ほっとしました。そして、なんだか急に嬉しくなってきました。朽ちてなお、生き続けられる生命力に感嘆させられ、勇気づけられるような気がしてきたのです。

朽ちた木が気になって、辺りを見渡すと、どの木にもなにがしか傷痕が刻み込まれていることに気づきます。大きいものがあれば、小さいものもあり、深いものがあれば、浅いものもありました。それらの傷痕に、その木の歴史が示されているようでした。

■桜木の枝に見る生と死のドラマ

並木道を歩いていくうちに、これらの桜木の一本、一本にそれぞれのドラマがあるという気がしてきました。ただの植物でありながら、生命活動を営み、やがては老い、そして、死を迎えるという点で、ヒトと変わるところはありません。

ふと見ると、幹がざっくりと縦に割れ、空洞ができている木が目にはいりました。樹皮が剥がれ、中から赤茶色の木肌がみえます。

この傷痕の周辺から小枝が伸び、桜の花が小さく開いています。開花したばかりのようです。まるで傷痕を補償するかのように、傷ついた幹のすぐ傍らから、新しい生命が活動しはじめているのです。これにはちょっと感動してしまいました。

見ているうちに、ふいに、ホメオスタシスという言葉が思い浮かんできました。

ホメオスタシスとは、生物の体内環境を一定に保とうとする現象を指します。生命体を維持するための防衛機制でもありますが、このメカニズムは汎用性が高いのか、生物学だけではなく、他の領域でも使われています。

私はかつて心理学の領域でこの言葉を知りましたが、この桜の枝を見ているうちに、なぜか急に思い出されてきたのです。

樹皮が剥がれ、木肌が空洞になるというダメージを負った枝が、その補償作用として生命活動を活性化させ、新たな生命をその周囲に生み出していました。生命体の一部が損傷されるという現象の傍らで、新たな生命が育まれるという矛盾した現象は、ホメオスタシスのメカニズムでしか説明することができません。

似たような木がありました。

こちらは枝分かれのところでざっくりと穴が開き、空洞ができていましたが、そのすぐ下から小さな枝が出て、桜の花が咲いていました。ピンク色をした蕾もいくつか見えます。それらが今後、大きく花開いていくことでしょう。

ホメオスタシスという概念を私はすっかり忘れていましたが、桜木に劇的な場面をいくつも見ていくうちに、意識の底に沈んでいたものが浮上してきただけではなく、はっきりとした信念に変わっていきました。

ホメオスタシスの現象こそが、生命体であることの証でもあるのでしょう。

ダメージを受け、一部が傷ついたとしても、生命体全体でそれを補い、それまで以上の生命活動を展開するといったプロセスを、私はこれらの桜木に見ることができたのです。

ふと、コロナ騒動が脳裏をかすめました。

地球規模でのコロナ感染爆発は、ヒトの生命を奪い、仕事を奪い、社会制度を大きく変貌させようとしています。今、現代社会がコロナによって大きなダメージを受けていることは確かです。果たして、桜木に起きたようなホメオスタシス現象が、現代社会にも起きるのでしょうか。

■破壊、創造、維持

コロナ感染死はもちろんのこと、ヒトやモノの移動が滞り、経済に大きなダメージが与えられています。その結果、多くの自殺者が出ているようです。コロナは直接的死因だけではなく、間接的死因にもなっているのです。

身の周りに感染者がいないので、私自身はコロナ感染の脅威が実際、どれほどのものなのかよくわかりません。ただ、毎日、感染者数がメディアで報道され、いまだに、三蜜回避、外出自粛、手指の消毒、マスクの装着などが要請されています。経済、社会、生活、文化に深刻な影響があることは事実でしょう。

興味深いことに、経済や生活に大きな支障が出る一方で、三蜜回避のためのリモートワーク、zoom会議、オンライン授業、オンライン観戦などがあっという間に普及しました。

このような状況を考え合わせると、これまで私には実感の伴わなかったコロナ感染も、ひょっとしたら、新たな社会を創り出すための破壊のトリガーではなかったかという気がしてなりません。

見上げると、横に伸びた大きな枝から数多くの小枝が伸び、空を覆うほどたくさんの桜の花が咲き誇っていました。

よく見ると、この枝の上部はひび割れ、横に長く穴が開いています。この枝全体が黒っぽい色をしているのではっきりしませんが、どうやら古い傷痕のようです。

桜花の咲き方を見ると、傷痕のある木の方が、ダメージを補うため、生命力が活性化するのではないかという気がしてきます。この木にも、ホメオスタシス現象を見ることができました。

見渡すと、青空を華やいで見せている木もありました。

この木は地中から勢いよく水分や栄養分を吸い上げているのでしょう。枝先に咲いた花々が生き生きとし、それぞれに艶があります。大きな生命力を感じさせられます。おそらく、この木もかつて、大きなダメージを負ったことがあるのでしょう。

一連の傷痕の刻まれた木々を見ていくうちに、旺盛な生命力の背後には大きな傷痕があるという、信念に近いものが固まりつつあります。傷が深ければ深いほど、それを回復させるためのエネルギーが大量に消費され、結果として、盛大な生命力の発露につながるのではないかという気がしてきたのです。

見上げると、桜木の枝の背後に、青空が限りなく広がっていました。

大小さまざまな桜花が空を彩っています。さんさんと降り注ぐ太陽の光に照らし出され、白い小さな花が輝いて見えます。まだ蕾もたくさん、付いています。すぐにも一斉に開花するようになるのでしょう。

どんなことがあっても、季節は忘れることなく、訪れてきます。

■桜の傷痕と現代社会のコロナ禍

つい数日前は花もなく、朽ちて穴が開き、痛ましい姿をさらしていた桜木が、今は見違えるほどの姿に変貌していました。よく見ると、朽ちていることに変わりはありませんし、ぽっかりと空洞ができていることにも変わりはありません。

違っているのは、その傍らや背後から小さな小枝が勢いよく伸び、その先には小さな花がいくつも咲いていることでした。傷痕を乗り越え、新たな生命が生み出されていたのです。

破壊があって、創造があるという回復のプロセスを、これらの桜の木に見たような気がしました。改めて、生命体は、破壊と創造を繰り返して維持されるのだということを思い知らされました。ホメオスタシスのメカニズムこそが生命体を維持しているのです。

翻って、現代社会を考えてみると、グローバル資本主義経済下で、どの国も格差が拡大しました。富める者はますます富み、貧しい者はますます貧しくなるといった現象が常態化しています。また、先進諸国で高齢化が進行する一方、世界的には人口が激増しています。これまでの社会システム、経済システムが立ち行かなくなろうとしているのです。

既存のシステムが立ち行かなくなったとき、どうすればいいのでしょうか。

そのまま自然崩壊を待つか、それとも、意図的にミニマムな破壊を引き起こして、次世代に有効な創造を図るか・・・。社会も生命体と同様、ホメオスタシスのメカニズムが作用するのだとすれば、まずは、破壊が必要になるでしょう。

ホメオスタシス現象を現代社会に生じさせようとすれば、桜木の傷痕に相当するダメージが必要になります。できるだけ穏便で、しかもミニマムで有効な破壊力を持つものとして、ひょっとしたら、地球規模で感染の広がったコロナ騒動がその役割を果たすようになるのかもしれません。

すでにコロナ下でニューノーマルが機能し始めています。

破壊と創造というメカニズムに照らし合わせれば、コロナ感染という破壊現象で社会システムは大きなダメージを受けますが、その収束後、ニューノーマルの下で新たな社会システム、経済システムが起動し、人々はより快適に暮らせるようになるのではないかという展望です。

ちょっと楽観的すぎるでしょうか・・・?

今日、『ノマドランド』(日本公開は2021年3月26日)という映画を見てきました。2017年に出版されたノンフィクション『ノマド漂流する高齢労働者たち』を原作に、2020年にアメリカで製作された映画です。とても見応えがありました。

この作品で私は、グローバル資本主義経済下で職を失い、家を失い、定住できなくなった人々の生活の一端を知りました。ノマドとして生きていかざるをえない人々を見ていくうちに、明日の日本を見たような気がしてきました。すでに社会システムが行き詰っていることは確かです。(2021/3/31 香取淳子)