■コマツ、アフリカ市場の開拓

2019年9月20日、日経新聞で「コマツ、アフリカに新工場」という記事が掲載されていました。見出しだけ読むと、コマツが機械の製造工場を新設するように見えるのですが、リード部分を読むと、補修工場を新設すると書かれています。一体、どういうことなのでしょうか。その背景を知りたい衝動に突き動かされて、私は一気にこの記事を読んでしまいました。

こちら →https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49991150Z10C19A9TJ2000/

コマツは建設機械メーカーで、売り上げのほぼ9割が建設機械と鉱山機械だといいます。そのコマツがアフリカで建設する新工場が、なんと鉱山機械の補修工場だというのです。私が不思議に思うのも当然でしょう。

建機大手のコマツが、今後の成長が見込まれるアフリカ市場に進出することに違和感はありません。でも、なぜ、補修工場なのでしょうか。

そもそも私は建設機械業界に興味はなく、新聞記事で知る程度の知識しかありません。しかも、たいていは見出ししか読まず、中身はスルーしています。ところが、今回の記事は、見過ごすことができませんでした。どういうわけか、気になるのです。

記事を読み進めると、アフリカ市場にはすでに欧米メーカーが大きく食い込んでいるようです。その一方で、中国メーカーが急速に追い上げてきており、コマツが対応を迫られているという構図が見えてきました。

そこまで読んでようやく、私がこの記事に引っかかっていた理由がわかりました。似たような記事を読んだことを思い出したのです。補修工場を新設することに違和感を覚えただけではなく、なぜ、立て続けに似たような記事が掲載されたのかが気になったのです。

さっそく、新聞の切り抜き帖を取り出してみて、記憶に引っかかっていたのは、2019年8月1日付の日経新聞の記事だということがわかりました。

「コマツ、IoT網で主導権」という見出しの記事でした。

1か月半も経たないうちに、似たような見出し、紙面構成の記事を二度みたのですから、気になったのでしょう。

こちらのリード部分では、コマツがどのような過程を経て、データ強者になっていったのか概略が書かれていました。具体的に言えば、1999年に遠隔監視システム「コムトラックス」を発売し、2017年にデータ活用の情報基盤「ランドログ」を立ち上げ、2019年10月には「レトロフィットキット」(他社を含む建機に後付け機器)を試験導入し、2020年に本格発売するという事業展開でした。

コマツが着手しているのは、まさにデータ・ドリブン型事業といえるものでした。「レトロフィットキット」の導入事業を進めていけば、コマツは建機業でのデータ経済圏で主導権を握ることができるという内容だったのです。

このようなコマツの事業展開について日経新聞は、米キャタピラーや中国勢とのグローバル競争を見据えているからだと指摘していました。

■米キャタプラーや中国メーカーとのグローバル競争

見比べて読むと、二つの記事の背後にある状況が見えてきました。それは、コマツを取り巻くグローバル競争です。先行する業界1位の米キャタプラー、そして、急速に追いついてくる中国勢、コマツが比較優位に立つにはどうすればいいのか、というのが課題であり、今回、報道された2件はいずれも、その打開のための事業戦略といえます。

9月21日付の記事はアフリカ市場を巡るものであり、8月1日付の記事はIoT網を巡るものでした。

まず、将来、成長が期待できるフロンティアとしてのアフリカ市場への対応から見ていくことにしましょう。

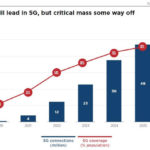

記事によると、アフリカ市場のシェアの大半は、1920年代に進出したキャタピラーやスウェーデンのボルボなどの欧米メーカーが握っているといいます。コマツは1969年代に進出して日系企業のODA需要を取り込んできましたが、現地でのシェアはまだ低いとされています。その間隙を縫うようにしてシェアの伸ばしているのが、中国のメーカーだというのが最近の状況です。

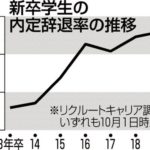

中国メーカーの躍進ぶりがどれほどすさまじいものか、この記事だけではよくわからないので調べてみると、韓国メディアが中国メーカーの躍進の様子を伝えているのを見つけました。中国勢の猛撃に遭っても、日本メーカーはまだ上位にいますが、韓国メーカーはたちまちのうちに追い抜かれてしまったのです。それに脅威を感じた韓国メディアが、建機メーカーの世界ランキングの結果を踏まえ、伝えています。

こちら →

(韓国経済comより。図をクリックすると、拡大します)

上の図は2018年度の世界売上高ランキングに基づいたものですが、妙なことに、上位2位までと、中国メーカーと韓国メーカーだけが取り上げられています。うっかりすると、ランキング1位から6位までが取り上げられているように錯覚しかねないのですが、ランキングの配列が、記事内容に合わせて変えられています。

中国メーカーと韓国メーカーを比較するためなのでしょうが、かなり変則的な表です。そこに韓国メディアの焦りが感じられます。中国勢に抜かれたことに脅威を感じ、不安感を掻き立てられた韓国勢の反応を韓国メディアは代弁していただけなのかもしれません。

先ほどもいいましたが、業界1位のキャタピラー(米)はすでに1920年代に現地代理店を設置しており、アフリカで高いシェアを誇っています。業界2位のコマツ(日本)は、アフリカには1969年に進出していますが、シェアはそれほど多くありません。

このようにランキング上位に大きな変動はないのですが、近年、中国勢が大きく躍進してきたのが、波紋を広げているのです。中国勢は2018年には業界6位、7位にランクアップしています。そのせいで、韓国メーカー(9位、20位)がランク落ちしたというのが韓国メディアの記事の主旨でした。

韓国メディアは、中国勢の台頭の中でもとくに三一重工の躍進が目覚ましいことに注目しています。そしてその躍進の要因として、マーケティング活動の充実と製品のラインナップの拡大を挙げています。

一方、日経新聞は、三一重工の躍進を、中国政府の「一帯一路」政策によるものだと分析しています。ODA案件が増えたおかげで、中国メーカーが急速にアフリカでシェアを伸ばしたというのです。私はCCTVで時々、「一帯一路」政策の現地での様子を伝える番組を見ていますが、日経新聞のこの分析は納得できます。

■ブルー・オーシャン戦略か?

アフリカ市場はいまや唯一のフロンティアといえる貴重な市場です。ところが、その市場でコマツは、欧米メーカーの既得シェアを崩すことができず、中国勢からは猛烈な追撃を受けています。いってみれば、にっちもさっちもいかない状態に置かれているのです。

そんな状況下でコマツが取った戦略が、鉱山機械の補修工場の新設でした。先ほどもいいましたが、コマツは建設機械と鉱山機械を主に扱っています。それがなぜ、鉱山機械に的を絞ったのでしょうか。

日経新聞の記事によると、それは、アフリカには金やプラチナ、ダイヤモンドなどの資源が豊富で、鉱山機械の需要が多いからだといいます。鉱山機械は現地で需要が多いばかりか、その営業利益率は建機よりも1割程度高いそうです。メーカーにとっては大きなメリットがある事業なのです。

しかも、鉱山機械の場合、鉱物を掘り起こすため摩耗が早く、月に数回、部品の交換需要が発生するといいます。補修だけではなく、新品の部品需要も期待できるのです。それを知って、なるほどと合点しました。

コマツのHPを見ると、鉱山の中でダンプトラックとショベルカーが置かれている写真がありました。

こちら →

(コマツHPより。図をクリックすると、拡大します)

2台のうち、小さく見えるのがダンプトラック930eと表示されています。ネットで調べてみると、これが世界最大のダンプトラックなのだそうです。どれほど大きいものか、知りたくてネットで検索すると、YouTubeに1分の43秒の映像がありました。見てみることにしましょう。

こちら →https://www.youtube.com/watch?v=K5zg0z740OU

これを見ると、ダンプトラックといいながら、まるでビルのような大きさです。それに比べると、普通の乗用車が必死で逃げ回る小動物のように見えます。鉱山で使われているのが、このダンプトラックです。HPを見ると、その隣のショベルカーはさらに大きいので、実際に見ると、想像を絶するほど巨大なのでしょう。

これで鉱山を掘り、鉱物を掘り起こしていくのです。鉱物は硬いですから、当然、摩耗も激しいでしょうし、破損もするでしょう。人里離れた鉱山で故障すれば、業務はすぐさまストップしてしまいます。機械はできるだけ故障しないように、メインテナンスを徹底する必要があるでしょうし、故障したとしてもすぐに対応できる体制を整えておくことがなによりも重要になってくるでしょう。

こうしてみてくると、業界2位のコマツが敢えて補修工場を新設したことの理由がよくわかります。現地の状況を見れば、高い需要が見込まれる事業内容だったのです。建機の補修をメインにしたビジネスモデルがとても新鮮に思えてきました。まさにブルー・オーシャンといえる事業でしょう。コマツの狙いは大当たりするかもしれません。

そういえば、9月20日付日経新聞の記事の最後の方で、コマツの執行役員の見解が披露されていました。興味深いことに、「安い中国製品に最初は飛び付いたが、その後のサービスが乏しくて困っている顧客も多い」といっているのです。おそらく、それがアフリカ市場の実態なのでしょう。とすれば、中国製の建機が普及すればするほど、それに伴い、補修を提供するビジネスにも需要があるといえます。

鉱物資源の豊富なアフリカでは、今後、さらなる建機需要が見込めることは確かですから、一見、奇妙に思えた建機の補修というビジネスは、実はとても有望な事業だという気がしてきました。

■データ・ドリブン社会に適したコマツの事業展開

先ほどもいいましたように、私は建機業界については何も知りませんが、今後、機械が精密化すればするほど、操作できる人材の確保は難しくことは予想できます。その一方で、現場で不測の事態に対応できない事態も多々、発生するでしょう。そうなれば、メインテナンス、補修などのサービス需要が増えることは必至です。

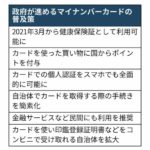

実は8月1日付の記事はその需要に対する事業内容でした。この記事には図が添えられていました。わかりやすく書かれていましたので、ご紹介しておきましょう。

こちら →

(2019年8月1日付日経新聞より。図をクリックすると、拡大します)

この図を見ると、コマツはまず、遠隔監視システム「コムトラックス」を開発し、次いで、データ活用の情報基盤「ランドログ」を立ち上げ、そして、「レトロフィットキット」を試験導入し、2020年には本格発売するという行程を経ています。着実に進化しながら、事業展開していることがわかります。

いずれも情報通信技術と建機を組み合わせたサービスです。これらのサービスによって、安全で正確に、そして、容易に仕事ができる環境を整備してきたのです。さらに、そこで派生したデータに基づき、さらなるサービスが提供できるような事業展開をしてきたことが示されています。

それでは、コマツが提供してきたサービスを順にみていくことにしましょう。

ネットで検索すると、コマツが開発したコムトラックス(KOMTRAX)に関する記事が見つかりました。2013年3月㏪に掲載された記事で、当時コマツの取締役会長であった坂根正弘氏の見解が記されています。

■ダントツ商品、ダントツサービス、ダントツソリューション

坂根正弘氏は「コムトラックス」の開発当時を振り返り、油圧ショベルの盗難対策として構想した商品だったといいます。当時、盗んだ油圧ショベルでATMを壊して現金を強奪する事件が日本で多発していました。私も新聞テレビなどの報道を見た記憶があります。一連の時間をきっかけに、油圧ショベルに「GPSをつけたらどうか」ということになって、開発したのが「コムトラックス」だといいます。

建設機械にGPSを搭載すれば、所在場所を確認することができます。さらに、通信機能を装備すれば、他のセンサー情報も取れるようになります。そうして、エンジンコントローラーやポンプコントローラーから情報を集めることができれば、その機械がいまどこにいるのか、稼働中なのか休止中なのか、燃料の残量はどのくらいなのかといった情報を取得できます。

このように、一連の事件を奇貨として、コマツは、建設機械にGPSを搭載し、通信機能を使って、センターにデータを送信する仕組みを開発したのです。これが「コムトラックス」というシステムです。

「コムトラックス」を開発することで何が起きたかといえば、「コマツの機械を盗んだらすぐ追跡される」と評判になったといいます。さらに、コマツは、500メートル以上車が移動したらお知らせメールが送信される、サーバーから命令するとキーを入れてもエンジンがかからないという仕組みを開発しました。

その結果、油圧ショベルを盗んでトレーラーに乗せ、ATMの前に行ってもトレーラーから下ろせなくなりました。今度は、「コマツの機械は盗んでも使えない」ということが評判になって、盗難が劇的に減ったといいます。

坂根正弘氏は、この「コムトラックス」をダントツ商品といいます。その後、「コムトラックス」は情報通信技術の進化とともに進化していきます。

コマツのHPには「ダントツ商品」というコーナーがあります。

ダントツ商品

こちら →https://home.komatsu/jp/company/tech-innovation/products/

坂根正弘氏は、ダントツ商品もいつかは競合他社に追いつかれるといいます。それでも売れ続ける仕組みをつくるには、ダントツサービス、さらには、ダントツソリューションを提供していく必要があるというのです。

コマツのHPには「ダントツサービス」というコーナーがあります。

ダントツサービス

こちら →https://home.komatsu/jp/company/tech-innovation/service/

たとえば、「コムトラックス」を搭載した機械であれば、データを収集・分析することができます。その結果にしたがって、顧客にこうすれば燃料消費を抑えられるといったようなフィードバック・サービスを提供できるといいます。

また、コマツのHPには「ダントツソリューション」というコーナーがあります。

ダントツソリューション

こちら →https://home.komatsu/jp/company/tech-innovation/solution/

たとえば、チリやオーストラリアでは、すでに無人ダンプトラックが動いているといいます。鉱山会社から無人ダンプが必要とされているからです。資源開発が進めば、掘りやすい現場は次々と掘りつくされて、次第に奥地に入っていかざるをえません。決められたルートを往復するだけの単純作業を強いられるダンプの運転手は、気の緩みから転落事故を起こす危険性があります。そのような危険を回避するために、鉱山などでは、無人ダンプトラックの需要が高まっています。

そこに、飛行場の管制塔のようなコントロールセンターを設置し、数人の監視員が鉱山の中のダンプを管理できるようにすれば、安全でしかも最適な燃料消費も実現できることになります。ICTを活用することによって、結果として、顧客にソリューションを提供できることになるのです。

坂根正弘氏はすでに2013年、ダントツ商品、ダントツサービス、ダントツソリューションを提供することによって、「コマツでないと困る」という信用を得ることができるといっています。

「コムトラックス」に始まる商品、サービス、ソリューションの提供ことが顧客の信頼を得る最大の武器だといっているのです。そのような取り組み姿勢はコマツで継承され、さらに進化し、共有されています。

■スマートコンストラクションに取り組むコマツ

コマツは4年前から「スマートコンストラクション」の取り組みを始めています。スマートコンストラクション推進本部長の四家千佳史氏がこれについて述べている記事を見つけましたので、ご紹介しましょう。

こちら →https://lexus.jp/magazine/20190306/316/tec_smartconstruction_ict.html

これを読むと、スマートコンストラクションはコマツが手掛けてきたダントツソリューションの進化したものだということがわかります。すでに日本が直面している人手不足という課題に向けて、ICTを活用したソリューション体制を構築しようとしていることがわかります。

コマツにはスマートコンストラクション専用のHPも設定されています。

こちら →https://smartconstruction.komatsu/

ホーム画面には、スマートコンストラクションに向けたポリシーが載せられています。見てみることにしましょう。

「労働力不足やオペレータの高齢化、安全やコスト、工期に関わる現場の課題を、お客様とともに解決していきたい」と考え、「現場全体をICTで有機的につなぐことで生産性を大幅に向上」させ、「未来の現場」を創造していくことによって、課題を解決していくというものでした。

四家千佳史氏は、建設業界では人手不足が深刻な問題になっているが、とくに不足しているのが、工事を実際に行う技能労働者だといいます。技能労働者の多くが高齢で次々と退職しているのに、新規就労者数が少ないというのが実態で、入管法を改正して外国人労働者を増やしても、この人手不足は解消されないと指摘しています。

人手不足だからといって、工事を減らすことはできず、新規の工事はもちろん、老朽化したインフラの保守や再整備の工事は不可欠です。では、どうすればいいのか。四家千佳史氏は、「建設現場の労働生産性をあげること。また、建設現場をスマートで安全なものにして、多くの人が参入できるようにする。それ以外に方法はない」といいます。

そのために、建設現場を根本的に変える必要があるといい、四家千佳史氏が先頭に立って、「スマートコンストラクション」を2015年にスタートさせました。施工計画、施工作業など、これまではベテランの技術者の技量や経験に頼る部分が大きかった建設工事のやり方を根本的に変革する仕組みです。

スマートコンストラクションでは、ICTを活用して現場のあらゆる要素を3次元のデジタルデータ化し、工事全体を可視化します。そうすることによって、生産性を劇的に高めることができます。さらに、これは人材不足の解消だけではなく、工事の安全性の向上にも寄与できる画期的なソリューションだと四家千佳史氏はいいます。

こちら →

(スマートコンストラクション概念図 コマツより。図をクリックすると、拡大します)

まず、ドローンを使って施工前の現場を3次元で測量しデータ化します。それとともに、2次元の完成施工図面も3次元データ化します。この二つのデータを比較することによって、施工作業が必要な範囲、作業する場所の形状、施工時に出てくる土砂の量などを正確に割り出します。これらのデータに基づいてコンピュータ上で工事のシミュレーションを行い、何通りもの施工計画案を顧客に提案する、というものです。

また、施工作業終了後には毎回、ドローンを飛ばして現場の測量を行います。そうすることによって、スケジュールに従って、設計図通りに施工されているかどうかを正確に確認することができます。そして、工事完成後の最終的な検査も、ドローンを使ってスピーディに正確に行うことができるというのです。

こちら →

(ドローンを使った日々の管理 コマツより。図をクリックすると拡大します)

四家千佳史氏は、スマートコンストラクションによる施工計画はすべて3次元データに基づいているので、同じものは一つもないといいます。これまでの施工実績から得られた知的財産が反映されているからこそ、より現実に即した提案が可能になるのでしょう。ICT技術によって工事の情報全体が3次元デジタル化されているから可能なのだと指摘します。

■社会的課題解決にはICTの高度活用か?

こうしてみてくると、このシステムの素晴らしさは、3次元デジタルデータによって現場が記録され、それが集積されることによって新たな発見がうまれ、それを踏まえてシステムが洗練されることによって、より現実的な解が得られるようになっていることでしょう。

興味深いことに、コマツのHPではスマートコンストラクションの導入事例が報告されています。

こちら →https://smartconstruction.komatsu/case/index.html

全国各地、さまざまな現場で導入されていることがわかります。なによりも現場の声を聞くことができるのが、素晴らしいと思います。現場が異なれば、携わるヒトも異なります。それぞれに活用に仕方があっていいと思いますし、このような事例の積み重ねが新たな発見につながり、新たな課題、ソリューションに向けた取り組みのスタートになるでしょう。

今回、畑違いの領域に首を突っ込み、書いてみました。知識がないので、いろいろと調べ、考えていくうちに、コマツの取り組みを通して、今後の社会を考える手がかりを得られたような気がします。現代社会で発生しているさまざまな課題はどれも根っこの部分で共通のものがあるからでしょう。そうだとすれば、超高齢社会による課題もこのICTを適切に活用することによって、最適の解が得られるかもしれません。(2019/9/22 香取淳子)