この一年を振り返ってみて、大きな衝撃を受けたのがパリ同時テロ事件でした。犯行グループ3チームが30分間に7カ所も襲撃するという事件に、9.11を連想してしまうほどの衝撃を受けました。襲撃されたのは、サッカー競技場、レストラン、ライブ演奏が行われていた劇場です。いずれも市民にとっては生活の場であり、楽しみの場でした。それが突如、銃撃犯に襲われたのです。

改めてこの事件を振り返り、グローバル時代の都市セキュリティについて考えてみたいと思います。

■生活の場での惨劇

2015年11月13日午後9時過ぎ、パリで同時テロが発生しました。私はまず、インターネットでこのニュースを知りました。その後、次々と犠牲者の数が増えていきます。テレビをつけると、タンカーで運ばれる人、座り込んでいる人、血を流している人、・・・、大変なことが起きていました。もし、私がその場にいたら・・・と、ぞっとしてしまいます。でも、ありえないことではありません。今回のような都市をターゲットにした無差別攻撃では誰もが犠牲者になりうるのです。理不尽にも命を落とされた方々、そのご家族、友人、知人の方々はどれほど悔しく、無念の思いに駆られていることでしょう。現場では大勢の人々が黙とうをささげました。

私もこの場で犠牲になられた方々に追悼の意を表したいと思います。

11月15日、時事通信は14日に行われたパリ検察の記者会見に基づき、犯人たちはわずか30分間に7か所を襲撃したと伝えています。被害現場は、サッカー競技場、パリ10区のレストラン、パリ11区のレストラン、そして、コンサートが開催されていたバタクラン劇場でした。実行犯は3つのチームに分かれ、競技場とレストラン、劇場をそれぞれ襲撃したようです。

もっとも被害が大きかったのが、バタクラン劇場でした。当時、アメリカのロックバンドのライブが行われていたようです。そこに武装集団が乱入し、カラシニコフで観客をめがけて乱射したばかりか、人質を取って立てこもったそうです。パリ検察のモラン検事によると、テロによる死者は129人、負傷者は352人だということです。また事件現場で死亡した犯人は8人とされてきましたが、検事は7人だったと説明したそうです。

現場はかなり混乱していたでしょうから、数字に多少の誤差はあるでしょうが、犠牲者は相当な数になりです。戦時下でもないのに、これほど多数の人が一度に殺されてしまうとは・・・。

11月14日付の産経新聞によると、当時サッカー競技場ではフランスとドイツの親善試合が行われており、フランスのオランド大統領とドイツのシュタインマイヤ―外相が一緒に観戦していたといいます。13日午後9時20分、この競技場のゲート付近でも爆発があったそうです。

■その後の対応

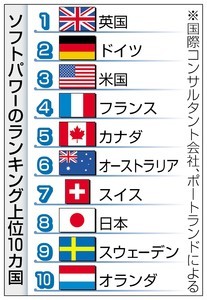

オランド大統領は急きょ、閣僚会議を開いて非常事態宣言をし、国境を封鎖しました。欧州諸国間の自由な移動を認めたシェンゲン協定に従って廃止していた出入国管理を復活させたのです。欧州26か国が締結するこの協定はEUを支える基盤の一つでした。ですから、この協定が崩壊すれば、単一通貨ユーロが意味をもたなくなり、EUの崩壊にもつながりかねない重大な事態です。

AFPは11月14日、Islamic State(IS)がネット上に犯行声明を出したと報じました。ISは声明で「爆発物のベルトを身に着け、アサルトライフルを持った8人の兄弟たちが、十字軍フランスに聖なる攻撃」を実行したとネットに投稿したのだそうです。

こちら →http://www.afpbb.com/articles/-/3066679

フランスがISの支配地域で行っている空爆を非難し、「(イスラム教徒に対する)十字軍の作戦を継続する限り」さらなる攻撃を実行すると警告しているそうです。

ちなみにフランスは米国主導の有志連合によるISへの空爆に参加しています。2014年9月19日、フランス人男性がISによって殺害されたのを機に仏軍は空爆に参加したのです。

この経緯を見ただけで、暴力が暴力の連鎖を生み出していることは明らかです。実際、パリ同時テロ以降、有志連合の空爆に拍車がかかっています。これ以上、暴力を行使することなく、平和な関係を築くことはできないのでしょうか。

■テロをなくすことはできるか?

平和外交研究所代表の美根慶樹氏はテロ対策として、①対応力の強化、②若者のIS参加の歯止め、③ISへの資金流入の遮断、④ISへの武器流入の制限、等々をあげています。

こちら →http://toyokeizai.net/articles/-/93246

ISへのヒト、武器、金の流れを断つ一方、各国がテロへの対応能力を高めるとともに、国際刑事警察機構(INTERPOL)を通した国際協力の強化が必要だというのです。

トルコのアンタルヤで開催された主要20か国首脳会議(G20アンタルヤサミット)では、11月16日、「全人類に対する容認できない侮辱」であり、「テロはいかなる状況でも正当化されない」とし、テロ撲滅のための特別声明が採択されました。

外務省は総論(6)の(ア)で日本の立場を説明しています。

こちら →http://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_001554.html

興味深いのは、若者のIS への参加について、美根氏が以下のように書いていることです。

「欧州では一般に若者の失業率が高く、移民の状況はさらに深刻だと指摘されている。しかも、最近は難民の大量流入が各国で問題となり、その排斥を叫ぶ右翼政党が議席を増やす傾向にある。そうなると移民に対する偏見や差別はますますひどくなり、社会問題が深刻化する。そこがISにとって付け目であり、不満な若者をISの戦士としてリクルートしやすくなるという構図になっている」(前掲URLより)

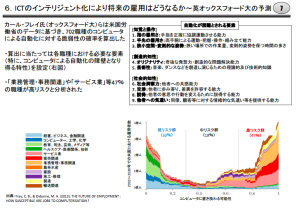

こうしてみると、どうやら経済の問題がその根底にあるといえそうです。働きさえすれば、誰もが生活できる状況を生み出していくことこそが、長期的にみて暴力の連鎖に歯止めをかけることができる対策の一つといえるのかもしれません。

いずれにしても、この問題には政治、経済、社会の歪みが凝縮して現れており、一筋縄では解決できないことは確かでしょう。犯行者側にも言い分がありますから、今後も類似事件が発生する可能性はあります。ただ、理不尽に命を絶たれてしまう悲劇を減らすために、何かいい方法はないものでしょうか。

■グローバル時代の都市セキュリティ

グローバル化に伴い、都市空間は今後ますます見知らぬヒトのるつぼとなっていくでしょう。そうなれば、ヒトの目だけではなく、カメラの目も借りなければ安全の確保には至らない状況が生まれてくるにちがいありません。

思い起こせば、日本が鎖国をしていた江戸時代、海外からのヒト、モノ、情報は長崎の出島で一元管理されていました。そして、江戸に至る諸街道の関所では、「入り鉄砲に出女」に注意してヒトの出入りが取り締まられていました。江戸に武器が入ることと、江戸から諸大名の妻女(いわば人質)が出ていくことがチェックされていたのです。諸大名の謀反を防ぐため、参勤交代とセットで施行されていた制度でした。為政者にとってのセキュリティはこのような形で制度化されていたのです。

いま多くの国が民主主義体制を取るようになり、ヒト、モノ、情報が自由に流通するようになりました。ICTの進展によってそれがさらに加速しています。このような情報機器の進展に合わせるように、為政者側は産業スパイ、テロなどを警戒して情報監視を制度化しています。

■US Freedom Act

たとえば、アメリカのNSA(National Security Agency)は電子機器を使って情報収集し、分析した結果を随時、政府に報告していました。もちろん、秘密裡に行われていたのですが、契約社員のエドワード・スノーデン氏が2013年6月、NSAの諜報活動を英米紙に暴露したのです。NSAが米通信会社の通話記録、インターネット企業の電子メールや画像などから、敵対国だけではなく同盟国の政府要人や個人の情報まで収集していたことが明らかになって、大きな議論が巻き起こりました。

スノーデン事件を受け、2015年6月2日、米議会上院はNSAによる通話記録の大規模収集を禁じる法案(USA Freedom Act)を賛成67、反対32の大差で可決しました。すでに下院は可決していましたから、オバマ大統領は上院の可決後すぐに署名し、この法律が成立したという経緯がありました。

USA Freedom Actの成立によって、NSAの情報監視活動に制限が加えられたのです。

その後、パリ同時テロが起こりました。ですから、パリ同時テロ事件に際し、スノーデン氏のせいでテロを未然に防げなかったとやり玉にあげ、USA Freedom Actの施行延期を要請するむきもあります。

こちら →https://www.rt.com/usa/322508-nsa-bill-delay-freedom-act/

ただ、このような動きに対し、たとえば、ザ・ニューヨーカーのスタッフライター、エミー・ディヴィッドソンは、「パリ襲撃のせいでエドワード・スノーデンを責めるな」というタイトルの記事を書いています。

こちら →

http://www.newyorker.com/news/amy-davidson/dont-blame-edward-snowden-for-the-paris-attacks

とくにCIA関係者などからスノーデン氏への批判が集中していることを踏まえ、これはCIAのブレナン長官らがスノーデン事件から何も学ばなかったことが示されているとし、今回の件で彼らが無力であったとしても、その責任は彼ら自身にあり、スノーデン氏のせいではないとの認識を彼女は示しているのです。

■都市セキュリティと監視カメラ

このように、情報監視こそテロ対策だと考える人々がいる一方で、それはテロ対策にはならないばかりかプライバシーを侵害すると考える人々がいます。後者は、通話記録、メール等の大規模収集はプライバシーの侵害であり、成熟した民主主義国家が行うことではないという見解です。たしかに、情報監視は監視者側に多大な力を与えますし、目的外使用される可能性を考えれば、民主主義体制を破壊しかねい危うさがあります。

実は、パリ同時テロ直前の11月12-13日、私は東京国際フォーラムで開催された「C&Cユーザーフォーラム&Iexpo2015」に参加していました。どのような先進技術が開発されているのか興味があったので行ってみたのですが、セキュリティに関してもICTを活用した機器が種々、考案されているようでとても興味深く思いました。

監視カメラの技術も相当、高度なものになっていました。海外から多数のヒトが参加する2020年のオリンピック開催を視野に入れた技術動向なのかもしれません。駅、公共施設、広場など多数のヒトが集まる空間の安全をICTの利活用によって確保しようというのです。

自動的に異常を検知する映像解析技術、さらには、個人ではなく群衆行動を解析する技術、等々が高度化すれば、混雑した中でもある程度、不審な動きはキャッチできるようになるでしょう。すでに群衆行動を解析する技術は開発されているようです。

こちら →http://jpn.nec.com/rd/innovation/crowd/index.html

考えてみれば、最近の事件の多くが監視カメラによって犯人が特定され、解決に至っています。ですから、カメラによって自動的に異常を発見でき、瞬時に警戒態勢を取ることができれば、パリ同時テロなどの事件によって多くのヒトが犠牲になることを防げる可能性があります。

グローバル化が進み、ヒトの移動が激しくなるにつれて、多様なヒトが多数集まる都市のセキュリティが重要になってくるでしょう。多様性の中では異質性が見逃されやすく、テロ等の犯行も容易になるからです。いまは国境を超えた移動も簡単になっていますから、逃亡もしやすい。しかも、大勢のヒトが犠牲になれば、グローバルに関心を集めますから、犯行グループは声高に主張をアピールすることができます。これまで以上に都市のセキュリティが脅かされていると考えた方がいいでしょう。

監視カメラを設置すれば、犯行を抑止することができますし、事件があれば犯人特定に貢献できる確率が高くなりますが、その一方で、プライバシーが侵害されるという側面があります。それでも、安全とプライバシーとどちらを優先するかといえば、安全を選択するヒトが今後、増えていくでしょう。

NSAが行ってきたような電話記録やメールや画像の収集は許せなくても、街頭やビル等へのカメラの設置は受け入れられやすいと思います。電話やメールはヒトの考えや意識の反映であり、プライバシーそのものですが、カメラ画像はヒトがその時間、その場にいるという記録でしかありません。プライバシーの侵害の度合いが低いという点で、安全と天秤にかけた場合、監視カメラの方が許される確率は高くなるような気がします。

グローバル化が進む一方、ヒトとの絆が弱くなった現代社会では、社会の安全すらICTの利活用に依存しなければならなくなっているようです。

来年こそはより平和な社会になり、人々が穏やかに生活できるような変化が起こることを祈りつつ、今年を終えたいと思います。(2015/12/31 香取淳子)