■文研フォーラム2017の開催

2017年3月1日から3日まで、千代田放送会館2Fホールで「文研フォーラム2017」が開催されました。

こちら →https://www.nhk.or.jp/bunken/forum/2017/pdf/bunken_forum_2017.pdf

時間の都合で、私が参加したのは、3月2日の午前に開催されたセクションB、Cだけでしたが、タイムリーな内容で興味深く、引き込まれて聞いているうちにあっという間に2時間が過ぎてしまいました。

ここでは、報告内容に関連する資料を渉猟し、それらを読み解きながら、メディア界の今後を考えてみたいと思います。

■米ラジオ・オンデマンド時代の到来か?

セクションBでは、NHK上級研究員の柴田厚氏が、「米ラジオ・オンデマンド時代の到来か?」と題し30分間、報告されました。好きな時にコンテンツを楽しめる「ポッドキャスト」がいま、アメリカでは注目を集めているそうです。

ポッドキャストとは、「携帯端末などに音声データファイルを保存して聞く放送番組・配信コンテンツ」で、ダウンロードして聞くことができますから、聞く際、通信環境は不要です。音楽等の著作権が厳しい日本ではまだストリーミングが中心ですが、アメリカではコンテンツをダウンロードして聞くことが増えてきているようです。

柴田氏によると、ポッドキャストを牽引したのはNPR(National Public Radio)だそうです。このNPRを中心にスピーチを展開されました。

帰宅してさっそくNPRのサイトを開いてみると、さまざまなニュースが取り上げられていることがわかりますが、上位項目はやはりトランプ大統領でした。

こちら →http://www.npr.org/

■ポットキャストの利用者

Pew Research Centerの調べによると、ポッドキャスト利用者数は年々、増えており、過去一か月に聞いたことのある人は21%、これまでに聞いたことのある人は36%に上っています。

こちら →http://www.journalism.org/2016/06/15/podcasting-fact-sheet/

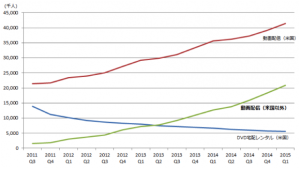

上記の記事に掲載されたグラフを見ると、いずれも利用者数が右肩上がりで増えていることがわかります。このぶんではおそらく、今後もこのような伸び率で利用者数が推移していくのでしょう。

ネットで関連データを調べてみると、10年前の2006年8月、インターネット利用者のうち12%がポッドキャストを利用していました。同年2-4月期の調査では7%だったそうですから、急速に伸びていることがわかります。この段階ですでにポッドキャストに潜在需要が高かったことが示唆されています。

利用者の内訳を性別でみると、男性利用者が15%なのに対し、女性利用者はわずか8%でした。利用者数だけではなく、この期間の伸び率も、8月調査では2-4月期調査に比べ、女性(3%)よりも男性(6%)の方がはるかに高くなっていたのです。

こちら →

(http://www.pewinternet.org/2006/11/22/podcast-downloading/より。図をクリックすると拡大します。)

一方、年齢でいえば、18-29歳(14%)、30-49歳(12%)、50-64歳(12%)の若壮年層が高く、65歳以上の高齢者はわずか4%でした。さらに学歴でいえば、高卒が9%なのに対し、短大以上が13%と、こちらも開きがあります。

このように基本的属性から利用者の分布を見ていくと、典型的な普及初期のパターンが示されています。2006年8月時点では、このポッドキャストが普及の初期段階だったことがわかります。もう一歩でその領域に近づきつつあったとはいえ、まだ、クリティカル・マスに達していなかったのです。

■NPRの戦略

柴田氏は、NPRがポッドキャスト普及の牽引役を果たしたといいます。たとえば、NPRが2014年に配信したコンテンツが、1999年に起こった殺人事件の調査報道でした。このコンテンツを約1時間、12回にわたってシリーズで配信したところ、iTunesで500万ダウンロードされるほど人気を得たというのです。

そして、柴田氏は、NPRのチーフ・デジタル・オフィサー(chief digital officer)、トーマス・ヘルム氏のインタビュー映像を紹介してくれました。

彼は2014年に配信開始したシリーズが突破口になったと指摘しています。そして、「このシリーズの成功は、語りの力と、次が待ち遠しくなるような物語の連続性を取り入れたこと」だといいます。「語りの力」はラジオが本来持っていた音声メディアならではのメリットであり、そこに「次が待ち遠しくなるような物語」をシリーズ化することによって、利用者を次々と取り込んでいくことができたというのです。

聞いていて、なかなかの戦略家だと思いました。そこで、ネットで調べてみると、実はこのトーマス・ヘルム(Thomas Hjelm)氏、2016年4月にNPRに雇用されています。NPR傘下のニューヨーク公共ラジオ(New York Public Radio:NYPR)から引き抜かれ、与えられた役職が、チーフ・デジタル・オフィサーの役職だったのです。

こちら →http://current.org/2016/03/npr-hires-wnycs-thomas-hjelm-as-chief-digital-officer/#

NPRのCEOは、「我々はデジタル領域で指導力を発揮することができ、公共ラジオ局での経験のある人物を求めていた」といいます。その両方の要件を満たす人物がヘルム氏だったというわけです。

■チーフ・デジタル・オフィサーとは?

NPRではデジタル戦略を深め、推進していくために、このチーフ・デジタル・オフィサーの役割を的確に果たせる人物を必要としていました。そこで、ヘルム氏のニューヨーク公共ラジオ在職時の肩書を見ると、executive vice president(副社長)であり、chief digital officer(チーフ・デジタル・オフィサー)でした。ですから、ヘルム氏はその手腕をかわれ、NPRに移動することになったことがわかります。

チーフ・デジタル・オフィサーはまだ日本では聞きなれない役職名ですが、アメリカではどの領域でもチーフ・デジタル・オフィサーとして、この役割を果たす人材が求められています。ICTの進化により急速に社会変容が起きているいま、幅広いデジタル戦略を統括し、組織を横断する変革を推進できる人材、すなわち、チーフ・デジタル・オフィサーが企業経営には不可欠になっているのです。米国ではすでにCDOという略称が通用するようにもなっているようです。

こちら →http://www.strategyand.pwc.com/media/file/The-2015-chief-digital-officer-study-JP.pdf

メディアデバイスもまた急速に進化しています。それを考えると、デジタル戦略として企業がカバーすべき領域がもはやウェブサイトだけではなくなってきているといえるでしょう。モバイル、ソーシャル、ロケーションベースの参加を促すもの、といった要素への対応が不可欠になってきているのです。スマホにはGPSが組み込まれていますから、このロケーションベースへの参加(local based engagement)を促すものという新たな要素が重要になってきています。モバイルメディアにGPSが装備されることによって、ヒトはさらに深く、メディアに拘束されるようになっているのです。

■スマホの普及、ポッドキャストの拡大

実際、スマホの普及とこのポッドキャストの拡大はパラレルで進展しています。Edison Researchによると、2014年時点ですでに、オンラインラジオを聞くヒトの73%がスマホからでした。パソコン(61%)を大きく引き離しているのです。2015年データは入手できませんでしたが、2016年を経て、2017年のいま、そのような状況はさらに加速しているでしょう。

こちら →http://www.journalism.org/2016/06/15/audio-fact-sheet/

日本でもいま電車で見かけるヒトのほとんどがスマホを操作しています。いつの間にか、情報や娯楽を得る手段がスマホに移行してしまったようです。ですから、このようなデバイス変容に対応した組織変革が メディア企業にとって喫緊の課題になっているのは明らかです。

実際、NPRが2014年に配信開始したNPR Oneのホームページを見ると、スマホを使って説明されています。これを見ても、いまや、ヒトが情報や娯楽を得る主要なデバイスがスマホになっていることが一目瞭然です。モバイルデバイスといえば、ノートパソコンやタブレットではなく、スマホを指すようになってしまったのです。

NPR Oneのアプリをスマホにインストールすると、様々なコンテンツが利用できるようになります。いつでも、どこでも、欲しいコンテンツを手にすることができるのです。

こちら →http://www.npr.org/about/products/npr-one/

さて、ポッドキャストを開拓しようとしているメディア企業はなにもNPRばかりではありません。たとえば、ニューヨークタイムズは、2016年8月、The Run-Upを立ち上げました。

こちら →https://www.nytimes.com/podcasts/run-up?_r=0

週1回、30分から60分のコンテンツを配信しており、開始時点ではもっぱら大統領選をウォッチングする内容でした。

柴田氏は、トランプ氏が大統領に選ばれてからはThe Dailyを立ち上げ、月曜から金曜まで約20分、新政権をウォッチングする内容のコンテンツを配信しているといいます。

こちら →

https://www.nytimes.com/interactive/2017/01/30/podcasts/michael-barbaro-the-daily.html

■米国のポッドキャスト拡大から見えてくるもの

柴田氏の報告を聞いていると、さまざまなメディア企業がポッドキャスト領域に進出しようとしているように見えます。メディア企業にとってはこれもまた市場開拓の一つなのでしょう。とくにアメリカの場合、国土が広く、いつでもどこでも良好な通信環境にいられるわけではありません。ですから、ダウンロードによるコンテンツ受容という、ポッドキャスト形式には一定の需要があることは確かです。

一方、利用者の側からいえば、ヒトは誰しも1日24時間しか持ち時間がありません。メディアコンテンツにばかり接しているわけにもいかないというのも事実なのです。ですから、情報や娯楽を提供するメディアが増えれば増えるだけ、利用者の選択が大きな価値を持つようになります。メディアよりも利用者側が優位に立つことになるのです。

利用者はどのようなデバイスで、どのようなコンテンツを得ようとしているのか。メディア企業はそれに対応したメディア戦略を取らざるをえません。

柴田氏が報告されたように、ニューヨークタイムズは大統領選の終盤、ポッドキャストの「The Run-Up」を立ち上げました。そして、トランプ大統領が選ばれてからは、引き続き新政権をウォッチする「The Daily」を配信開始しています。大統領関連のコンテンツが多いですが、それは、いまのところ、トランプ氏を追っている限り、ヒトがついてくるからなのです。

爆弾発言を繰り返すトランプ氏はメディア企業にとって格好のターゲットです。騒いでくれればくれるほど、利用者は増え、利用者が増えれば、メディア企業としての収益も期待できるというわけです。

柴田氏が指摘されたアメリカのポッドキャストの課題のうち、興味深かったのが、「収益に結び付けることの難しさ」です。

ネットワーク回線につながっていなくても、ダウンロードしさえすれば、いつでも、どこでもコンテンツを享受できるというのが、ポッドキャストのセールスポイントです。実際、500万ダウンロードされたコンテンツもあります。

とはいえ、いつまでヒトを引き付けるコンテンツを提供し続けることができるのか、はたして、それが収益につながるのか、メディア企業としてはそういうことを考えざるをえません。とりあえず、いまはトランプ大統領でもっているのかもしれませんが、一通りのニュースはすでに地上波や衛星、新聞、ネット、等々で得ることができます。今後は、ポッドキャストならではの特性を活かしたコンテンツを探し出す必要があるでしょう。

柴田氏の「米ラジオ・オンデマンド時代の到来か?」という報告を聞き終えて、あらためて、メディアが提供するコンテンツがヒトを視野狭窄に陥れつつあるのではないかと危惧せざるをえなくなりました。メディア企業としては、もっぱら、どれだけ多くのヒトに選択してもらい、しかも、継続して利用してもらえるか、ということを考え、戦略的にコンテンツを制作し、配信します。メディア企業としては当然のことです。

ところが、そのようなコンテンツの制作・配信の仕組みの下では、やがて、ヒトの興味関心を引くコンテンツばかりが横行するようになるでしょう。実際、そうなっているといってもいい状況です。あらためて、メディアのヒトの世界観、価値観への影響が危惧されるのです。

柴田氏の報告に触発されて、ポッドキャスト関連の資料を渉猟するうち、メディア界は今後、社会一般と同様、ますます、GPS機能を備えたスマホ対応を迫られるようになることがわかりました。やがて、ヒトはスマホを通して、メディアコンテンツを得、さまざまな生活行動を行うようになるでしょう。そうなれば、ヒトは知らず知らずのうちに、スマホに装備された仕組みの影響を受けるようになるのは必至です。

スマホに内包された諸機能は、いったい、ヒトの考え方や感じ方にどのような影響を与えるようになるのでしょうか。「いつでも、どこでも」というキャッチフレーズの背後に見え隠れする即時性、利便性、効率性といったものに、やがてヒトの思考や感性が麻痺させられてしまいはしないかと心配になってきました。(2017/3/8 香取淳子)