■興味の尽きない中国の歴史ドラマ

2015年9月10日からチャンネル銀河で『傾城の雪』(全50話)が始まりました。中国の歴史ドラマはドラマティックで面白く、毎回、引き込まれて見てしまいます。どのドラマでも地位や権力をめぐる権謀術数が渦巻き、陰謀、冤罪、栄枯盛衰が描かれているからでしょう。ヒトの世の常であり、業でもある人生の諸相が中国の歴史を舞台に生き生きと表現されており、それが視聴者の気持ちを捉えるのです。

中国歴史ドラマを見始めたのは2年ほど前ですが、見るたびに、ドラマの質が向上していることがわかります。テレビドラマとはいえ膨大な製作費と時間がかけられているからでしょう。ハリウッドと同様、巨額の製作費と時間を費やしても、魅力ある作品を制作しさえすればコスト回収できる状況ができつつあるのかもしれません。

歴史ドラマとはいえ、宮廷ドラマは見た目が華やかで楽しめますし、戦記物はアクションシーンに迫力があります。メリハリの効いたストーリー、展開の速さ、卓越したカメラワーク、演技達者な俳優陣、心に残るセリフ・・・。中国の歴史ドラマにはドラマを見慣れた現代人の眼を楽しませてくれる要素に満ち溢れているのです。

さて、『傾城の雪』はこれまで見慣れてきた歴史ドラマとは違って、明の時代の刺繍職人を中心に展開されるドラマです。最初はそれほどでもなかったのですが、3話目ぐらいから、やみつきになってしまいました。平日2話連続で放送されるこのドラマを今では夢中になって見ています。いったい、どんなドラマなのか。予告編(1分45秒)を見つけたので、ご紹介しましょう。

こちら →https://youtu.be/orLaZknSyN0

前回の『宮廷の諍い女』も面白かったのですが、このドラマには現代の視聴者が見ても違和感をおぼえさせない魅力があります。時代状況、社会状況は明らかに現代の日本社会とは異なるのですが、なるほどそういうこともあるなと思いながら見てしまうのです。登場人物の性格、運命、主要な人物の敵対関係など、ドラマの基本要素が緻密に設定されているからでしょう。

こちら →https://www.ch-ginga.jp/feature/keiseinoyuki/

メインのストーリーは、主人公の江嘉沅をめぐって二人の男性、杭景风と徐恨が恋の鞘当てをし、さらに、年長の方天羽が加わってストーリーが複雑に展開されるというラブストーリーです。明の正徳年間に繍女・江嘉沅をめぐって展開された三人の男たちの愛憎劇を参考に構想されたそうです。

■視聴者をぐいと引き込むストーリー展開

ドラマではもちろん、それぞれの男性を恋する女性たちも登場します。そして、彼女たちはさまざまな愛の断面を見せながら、いくつもの愛憎劇を繰り広げていくのです。このような愛を巡るメインストーリーに、嫉妬による冤罪、刺繍職人と宮廷、刺繍職人と養蚕農家、当主家の人々とその使用人、刺繍の技能と評価といった背景的要素を絡ませたサブストーリーが組み入れられていきます。それらが相互に作用し、メインストーリーに豊かな彩りが添えられ、視聴者を深い感動に誘うのです。

たとえば、冤罪によって獄中で自殺した父と後追い自殺をした母の法要を執り行うことになった第17話を見てみることにしましょう。

法要は主人公の江嘉沅が身を寄せていた杭敬亭の家で行われました。ところが、せっかくの法要だというのに身内以外、誰もお線香をあげにきません。杭敬亭の妻は怒って自室に戻ってしまうのですが、そのとき、皇帝に仕える太監の白常喜がやってきて、江学文を追悼し、杭敬亭の労をねぎらうシーンがあります。

太監の白常喜は杭敬亭の労をねぎらった後、最後に江嘉沅に近づき、なにか願いごとはないかと聞きます。これまで何度か江嘉沅に苦い思いをさせられてきた白常喜が、彼女に声をかけたのです。取り巻く人々の間に一瞬、緊張が走ります。

このシーンに登場する人物は皆、このドラマで主要な役割を演じる人びとです。白常喜のわざとらしい問いかけの後、カメラは主要な人物の顔を次々とクローズアップしていきます。セリフはないのですが、顔の表情だけで視聴者には登場人物たちの心情が手に取るようにわかります。

これまでのストーリーの流れで視聴者は、どの人物が何をどのように考え、どの人物に敵対意識をもっているかがわかっています。それぞれに思惑があり、彼女の答え方ひとつでそれが一触即発しかねない微妙なシーンです。江嘉沅が白常喜に楯突くのではないかと心配するヒト、期待するヒト・・・、映し出されたクローズアップを見て、視聴者もまたさまざまに思いを巡らせます。

そして、視聴者の気持ちをしっかりと引き込んだと思われるころ、画面では、江嘉沅が「お願いがあります」と丁重に切り出すのです。視聴者にとっては予想外の返答ですが、視聴者を安心させると同時に次ぎの展開を導く効果があります。脚本、演出、カメラワーク等々が見事に調和し、視聴者の予想を裏切った上で、ストーリー展開に自然な流れを持たせます。そして、これがその後の展開の伏線となるのです。

このように視聴者の気持ちの動きを的確に読み込みながら、ストーリーが展開されていきますから、視聴者は知らず知らずのうちに、この作品世界の中にはまってしまいます。結局、私はこの第17話あたりから、放送を待ちきれなくなってしまいました。

話の展開が気になって仕方なく、ネットで探しました。見つけたのが中国のサイトですが、放送を待ちきれずに第18話から見続けて、ついに最終話まで見てしまいました。一日10話以上、見たことになります。

こちら →http://www.dramaq.com.tw/allure/ep1.php

ドラマには漢字の字幕がついていますから、中国語のセリフを聞き取れなくても、意味はわかります。ストーリーに引き込まれ、無理をして最後まで見てしまったのです。集中して見続けた結果、目の痛みが止まらなくなりました。眼科で目薬を処方してもらい、痛みをおさえながら、見終えたのです。

■エンターテイメントの神髄

なぜ、これほどまで夢中になってしまったのか。一つには登場人物の設定が巧みだったことが考えられます。BSフジが作成した人物相関図をご紹介しましょう。

こちら →http://www.bsfuji.tv/keiseinoyuki/soukan/index.html

主人公の父・江学文と許婚の父・杭敬亭は表面上、友達同士ですが、刺繍職人としての技量を競う仲でもありました。ところが、江学文は「刺繍の神」と称えられ、両者に格差が生まれてしまいます。それを怨み妬み、反発し、杭敬亭はいつかその座を奪い取ろうと野心を抱くようになります。嫉妬心が生み出す怨嗟です。その子どもである江嘉沅と杭景风は生まれたときから親同士が決めた許婚です。杭景风は長じてからもその気持ちに変わりませんが、江嘉沅の方は徐恨と出会い、気持ちが揺らぎ始めます。

杭景风の恋敵となるのが、若い頃、杭敬亭が江学文の名を騙って雲南省の繍女を孕ませ生まれた徐恨です。20年後、徐親子は彼らの住む蘇州にやってきます。育ての父である徐雷が江学文を、繍女であった妹を孕ませた張本人だと思い込み、その報復を目指してやってきたのです。ところが、徐恨はたまたま江学文の娘・江嘉沅と出会い、恋心を抱くようになります。

江学文をライバル視する杭敬亭の下で働くようになった徐雷は策略をめぐらせ、江学文に濡れ衣を着せたあげく、江学文を自殺に追い込むことに成功します。念願が叶った徐雷は徐恨を連れて帰郷しようとしますが、杭敬亭に引き留められます。その際、酔った勢いで、徐恨が20年前、雲南省で江学文によって孕ませられた妹の子であることを告げてしまいます。かつて江学文の名を騙って雲南省の繍女と関係を持った杭敬亭はこのとき、徐恨が自分の子どもであることを知ることになります。

・・・、ストーリーの紹介はこのぐらいにしておきましょう。

もちろん、視聴者を夢中にさせた原因は複雑怪奇な人間関係だけではありません。人物の対立関係を明白にし、それを終盤まで揺るがせにしなかったことも一因でしょう。極端なほどのキャラクター設定がストーリーの強度を高めたのです。

とくに興味深いのは、杭景风の妹・杭景珍と、母・白玉琴です。彼女たちは物語の設定上、脇役でしかないのですが、そのキャラクターが強烈なのです。二人とも上には媚びへつらい、使用人には苛めともいえるほど厳しく、得になると思えば、平気で嘘をつき、何の苦も無く涙を流します。主人公の江嘉沅に終始一貫、悪辣な態度を取り続けるのがこの二人です。

ちょっとした落ち度を見つけては誰彼かまわずまくしたてる母と同様、娘もまた際限なく悪態をつき、罵詈雑言を浴びせかけます。彼女たちの背後にあるのは特権意識であり、下位の者に対する差別意識であり、露骨な損得勘定と利己的な保身です。回を重ねて見ているうちに、このような母の下で育てば、このような娘になってしまうのだろうと思えてくるのが不思議です。

母から受け継いだ傲慢な態度に加え、江嘉沅に対する嫉妬が加わります。その結果、杭景珍は彼女を陥れるためにはなんでもしかねないほど憎悪するようになっています。実際、父を死に追いやり、母を刑死させることになる放火も、彼女が江嘉沅を陥れるために実行したことの結果なのです。

■娯楽の神髄と人生哲学

このドラマを見ていると、愛、怨念、嫉妬、競争心、保身など、ヒトの複雑な感情の下で人間関係がゆがみ、運命もまたゆがんでいくことがわかります。しかも、それが別の結果を生み、それぞれが連鎖していくのです。50話にものぼる長編を飽きさせずに展開することができたのは、緻密なストーリー構築だけではなく、その背後に流れる人生哲学に個別の文化を超えた普遍性が感じられるからでしょう。

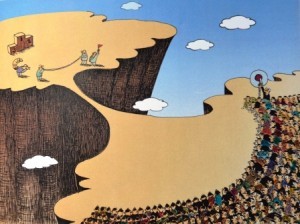

このドラマのストーリーを展開させていく大きな柱になっているのが、怨念による「報復」だとすれば、ドラマ全体で大きく浮き彫りにされていくのが「因果応報」の思想です。

若い頃、江学文の名を騙って繍女を孕ませ、そのまま立ち去った杭敬亭は、杭景风の子を身ごもった佩艺が自殺した際、「报应」(因果応報)と呻くようにいいます。以後、杭敬亭は気弱になり、心を病んでいきます。そして、声高にまくしたてる妻や娘の言い分を拒否し、過去を償おうとします。

それに反し、妻と娘はますます横暴になり、歯止めが効かなくなっていきます。差別意識や特権意識とがセットになった彼女たちのプライドが現状認識を誤らせているのですが、そのことに気づきません。結局、母は娘の犯行現場を目撃しながら、自首させることもできず、逆に娘からどこか遠い所に行ってしまうよう脅かされる始末です。それでも、母は娘に寄り添おうとします。

こちら →

http://www.dramaq.com.tw/allure/ep50.phpを撮影。

これは処刑の前日、母が獄中で娘に手紙を書きながら、娘とのやり取りを思い出しているシーンです。母は自分の育て方の非を認め、どんなことがあってもやはり私はあなたが一番可愛いと泣きながら訴えています。娘の犯した罪を被っただけではなく、その娘に対し最後まであなたが可愛いと伝え、娘を保護しようとしているのです。

画策して江家を滅ぼした杭家はこうして内部から自滅していくのですが、このドラマには若い男女の愛だけではなく、親子の愛が様々な切り口で描き出されています。それが全編に通底しており、作品を豊かなものにしています。

圧巻は最後の50話です。白玉琴(杭敬亭の妻、杭景风と杭景珍の母)の処刑直前、主人公の江嘉沅と徐恨は自分たちの子どもを抱え、刑場に立たされた彼女に会いに来ます。杭敬亭の子である徐恨と江嘉沅との子どもは杭家の血を引いています。処刑されようとしている白玉琴に、杭家の血を引く子どもを引き合わせたのです。まさに命が絶たれようとする直前です。どれほど白玉琴の気持ちが救われたことか。これで彼女も未来につながる希望を抱いて死んでいくことができます。このシーンは娘の罪を被った白玉琴にプラスの因果応報が与えられたと見ることができます。

中国のウィキペディアを見ると、このドラマのジャンルは、「古装」(時代劇)、「励志」(感動)と分類されています。時代劇であり、感動を呼ぶ作品だということです。確かに私も何度、このドラマを見て涙を流したかわかりません。ひたむきな愛、無償の愛、犠牲をいとわない愛などに触れたとき、ふいに目が潤んでしまうのです。

このドラマが文化を超えて訴えかけるのは、感動をもたらす人生哲学があるからでしょう。改めて、エンターテイメントにはヒトの人生を肯定的に捉える哲学が不可欠だということに気づきます。調べてみると、脚本を担当したのは台湾出身の李顺慈氏と香港出身の沈芷凝氏です。いずれも女性であり、純粋な本土のヒトではありません。

より自由度の高い環境で生育した脚本家たちだからでしょうか、没落した江嘉沅が食堂を開くシーンがあるのですが、女性が自立することによって生き生きとした生を取り戻す様子が描かれています。どんなことでも自分ができることで収入を得、生きていく力を身につけていくことの重要さが示されています。さらに、杭家の母と娘が繰り返す暴力的ともいえる言葉のやり取りでは、女性の脚本家ならではのセリフが随所にあふれています。久々に引き込まれたドラマでした。(2015/9/25 香取淳子)