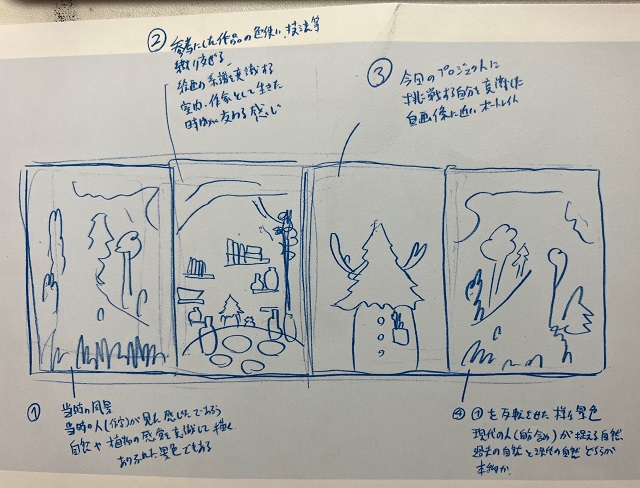

前回、鍋島藩第11代当主の鍋島直大の肖像画が、明治初期に描かれていたことをご紹介しました。側近の百武兼行が描いた立像です。当時の日本人が描いたとは思えないほど立派な、西洋の画法に則って描かれた作品でした。

なぜ、画家でもない日本人が、ここまで立派な肖像画を描くことができたのか、見れば見るほど、不思議でなりません。

そこで、今回は、百武がなぜ、西洋風の肖像画を描くことができたのか、百武の来歴を踏まえ、考えていくことにしたいと思います。

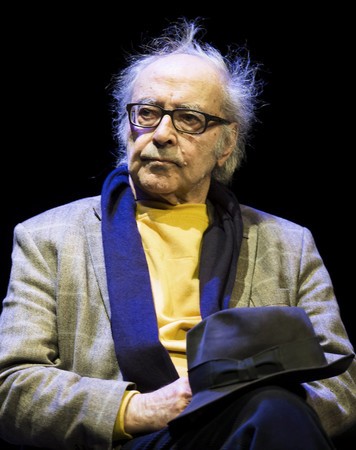

■鍋島直大の立像

ローマ滞在中の鍋島直大を描いた肖像画が残されています。書記官として随行していた百武兼行が1881年、大礼服姿の直大立像を描いたものです。

ご紹介しましょう。

(油彩、カンヴァス、132.5×84.3㎝、1881年、徴古館)

画面には、鍋島直大の威厳と風格、繊細さと品性など余すところなく描き出されています。いずれも貴族の肖像画に必要な要素です。それが、西洋の肖像画家に勝るとも劣らない筆さばきで、35歳の直大像の中に活き活きと表現されていたのです。

骨格を踏まえて描かれた顔面や体躯、微妙なグラデーションを使って再現されたきめ細かな肌の艶、白い手袋を持つ手の甲など、まるで生きているかのようなリアリティが感じられます。

明治初期、日本人画家が油絵に求めたものは、この画面に見られる、生きているように見えるリアリティでした。水墨画であれ、大和絵であれ、これまで日本人が見てきた絵にはみられないリアリティです。

高橋由一をはじめ、ごく一部の日本人画家が西洋画に求めていたリアリティが、この画面には見事に描出されていました。画家ではなく、書記官として鍋島に随行していた百武兼行が、仕事の合間に描いたこの作品の中に、当時の日本人画家が渇望したリアリティが描き出されていたのです。

驚かされたのはなにも、リアリズムに則って、この肖像画が描かれていたからだけではありません。透明感のある肌艶には、鍋島直大の若さが溢れ、思慮深い目元や意思的な口元からは、使命感と気概が漲っていたからでした。

百武は、西洋の画法に従って鍋島の顔を写実的に描いていたばかりか、その内面までも、目の表情や口元、透明感のある肌艶を通して浮かび上がらせていたのです。

改めて見て、この作品には、写実的に描くための観察力や表現力だけではなく、鍋島に対する百武の深い理解と敬愛が感じられます。

それでは、描かれた鍋島直大と、描いた百武兼行はどのような関係だったのでしょうか。来歴から探ってみることにしたいと思います。

■鍋島直大のお相手役として選ばれた百武兼行

鍋島直大は、肥前佐賀藩第10代藩主・鍋島直正の長男として、弘化3年(1846)に江戸で生まれました。15歳になった文久元年(1861)に、佐賀藩最期の第11代藩主となり、明治新政府の下では、もっぱら外交官として活躍しています。

その鍋島直大のお相手役に選ばれたのが、百武兼行でした。直大が4歳、百武が8歳の時です。

江戸時代には、元服前の藩主の嫡男のお相手役として、上級家臣の子弟が、部屋住みの身分で、召し出されることがありました(※ Wikipedia)。このお相手役は、藩主の嫡男にとって、友達であり、ライバルであり、伴走者としても位置付けることができます。次代の藩主として順調に成長していくには不可欠の存在でした。

百武兼行はおそらく、聡明で、気配りができ、穏やかで、優しい子どもだったのでしょう。8歳の時に、鍋島直大のお相手役に選ばれました。以来、佐賀藩の第11代藩主となる直大とは、共に遊び、共に学びながら、成長していきました。

佐賀藩の教育レベルは高く、教育内容は多岐にわたっていました。

佐賀藩には、弘道館という藩校がありました。直大の父である直正は、第10代藩主になると、その予算を増額し、藩士の子弟教育を充実させました。1830年のことでした。

こちら → https://www.kodokan2.jp/main/14.html

弘道館の教諭であった草場珮川や武富圯南から、直大と百武は、和漢文や漢籍をはじめ、衣冠職掌典故や書画などの手ほどきを受けていました。もちろん、武術も学んでいたでしょうし、文久年間(1861-1864)からは英語の学習も進めていました。

実は、幕府が派遣した77名の万延の遣米使節団(1860年)に、佐賀藩は小出千之助ら藩士7名を参加させています。激動の時代を切り抜けるため、いかに積極的に海外情報を得ようとしていたかがわかります。

こちら → https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00366322/3_66322_123025_up_z8c8ebvw.pdf

帰国後、小出千之助が「世界の通用語が英語である」と報告したのを受けて佐賀藩は、蘭学研究から英語研究に切り替えています。欧米を知ろうとすれば、まず、英米を知らなければならず、それには英語学習が必要だと認識したからでした。

佐賀藩は1867年、長崎に英学校致遠館を設立しました。フルベッキ(Guido Herman Fridolin Verbeck, 1830 – 1898)が着任して教鞭をとったのは1868年からです。

近代化のためには欧米の技術、制度、文化を知らなければならず、それには勉学が重要だと佐賀藩は認識していました。1840年代は蘭学研究、1860年代からは英語研究といった具合に、覇権国に照準を合わせながら、欧米の知識や技術、制度や文化を学ぶことを奨励していました。

そのような時代動向を見据えた教育環境の中で育ったのが、直大と百武でした。

やがて直大が14歳になり、江戸に参府しなければならなくなると、それに伴い、百武も江戸溜池の鍋島藩邸に住むようになりました。江戸でも直大に随行して、さまざまな経験を積み、さまざまな知識を得ています。

次代藩主のお相手役として、少年期を経て成年に至る過程で、百武は、直大とほぼ同様の経験を積み、幅広い知識を持ち合わせるようになっていました。二人の間には、主従の関係でありながら、兄弟でもあり、友達でもあるといった密接な関係が築かれていきます。

■以心伝心で通じる間柄

このような来歴を知ると、百武がなぜ、《鍋島直大像》を写実的に描くだけではなく、その内面を画面上に浮き彫りにすることができたのかが、わかるような気がします。

人格形成期を共に過ごし、幕末から維新にかけての激動期を共に乗り越えてきたからこそ、以心伝心でわかりあえる関係を築き上げることができたのでしょう。それが、肖像画の顔面に反映されていたのです。

視線や目元、口元、頬の描き方がとても繊細で滑らかで、油彩筆で描いたとはとても思えません。まるで、面相筆で描いたかのように繊細で柔らかな筆致が印象的です。細部を柔軟に、気の流れに逆らうことなく描くことができていました。

以心伝心で直大の気持ちを捉えることができたからこそ、直大の表情の一部始終を的確に表現することだでき、その結果として、内面世界を浮き彫りにできたのではないかという気がします。

幼少期からのさまざまな想いを込めて、百武は絵筆を取り、画面を創り上げていったのでしょう。これまでの歳月を思うと、その喜びは何にも代えがたいものだったにちがいありません。

百武は、大礼服を身につけた直大の晴れ姿を、自身の手で描くことが出来たのです。苦楽を共にして、激動の時代を乗り切ってきた感慨が、画面を通して伝わってきます。

それにしても、なぜ、直大の随員に過ぎなかった百武が、油彩でこれほど立派な肖像画を描くことができたのでしょうか。依然として疑問が残ります。

なぜ、西洋の肖像画家に勝るとも劣らない《鍋島直大像》を描くことができたばかりか、鍋島の内面まで描き出すことができたのでしょうか。

《鍋島直大像》を描いた頃の百武を振り返り、生活状況や制作環境を踏まえた上で、この疑問に迫っていきたいと思います。

■ローマでの絵の学び

百武は、1881年、《鍋島直大像》を仕上げています。1880年7月9日に横浜港を発っていますから、ローマに赴任して1年後には、この作品を完成させたことになります。驚くほど速い仕上がりです。

百武にとって3度目の渡欧でした。日本を離れる時から、赴任地ローマで絵を学ぼうという気持ちを固めていたのかもしれません。

この時の渡欧には、絵を学ぶために公使館雇いとなった松岡寿と、パリに留学する五姓田義松も同行していました。二人とも工部美術学校を退学して洋行を志す画家でした。

松岡寿や五姓田義松と道中を共にしたことが、百武に画家としての自覚を促したのかもしれません。ローマに到着すると、百武は、早々に、油絵の研究をはじめています。

一行が日本を離れのは、7月初旬でした。ローマに着いてもしばらくは、直大の随員として、外交官として、公使館の事務長として、百武は多忙をきわめていたはずです。それなのに、1880年10月頃には、もう絵を習い始めているのです。

それも、公使館に画家を招き、公務の傍ら、画法を学び、研究し、制作するという変則的な学び方でした。激務の傍ら、絵を学ぶには、画家に公使館まで来てもらうしかなかったからでしょう。直大の配慮の下、百武は、ローマで絵画の研究をすることができるようになったのです。

■パリでの絵の学び

実は、これ以前にも、百武は油絵を学んだことがありました。1878年6月から1879年秋までの間、パリで本格的に絵画の勉強をしていたのです。

この時の采配にも、鍋島直大の配慮がみられます。

1878年6月12日、鍋島夫妻は帰国のためにフランスを発ちました。当然、百武も同行しなければならなかったはずですが、彼はパリに残っています。夫妻の計らいで、1年間、パリに滞在し、油絵の研究を進めることができるようにしてもらったからでした(※ 『近代の美術』53、1979年、至文堂、p.40.)。

この期間は公務もなく、純粋に絵画研究に励むことができました。

パリでは、美術学校教授のレオン・ボナ(Léon Joseph Florentin Bonnat, 1833 – 1922)に師事し、油彩画法を学びました。この時の1年間というもの、百武は体系的に絵画を研究し、ひたすら制作に専念することができたのです。レオン・ボナの下で油絵について体系的に学び、基礎的技法を身につけていったのでしょう。おかげで、その後、表現力を飛躍的に高めていったと思われます。

■チェザーレ・マッカリ(Cesare Maccari, 1840-1919)

さて、百武が、ローマで早々に絵の勉強を始めることができたのは、パリでの師レオン・ボナがチューロンを紹介してくれたからでした。ところが、時を経ず、チューロンは身を引き、百武に、王立ローマ美術学校名誉教授のチェザーレ・マッカリ(Cesare Maccari, 1840-1919)を紹介しています(※ 前掲、p56.)。

果たして、チューロンがどのような画家だったのか、わかりませんが、教え始めて早々に、自身は身を引き、チェザーレ・マッカリを紹介したということは、百武がすでに高度なレベルに達しているとチューロンが判断したからかもしれません。

チェザーレ・マッカリは、当時、イタリアではアカデミックな画家として著名でした。歴史画の領域で多くの作品を残しています。だから、チューロンは自分よりもマッカリの方が適任だと思ったのかもしれません。

いずれにせよ、百武は公務の合間を縫って、当時、ローマで歴史画家として著名なマッカリから絵を学ぶことになりました。

それでは、マッカリがどのような画家なのか、彼の作品を見てみることにしましょう。

■チェザーレ・マッカリ、《モナリザを描くダヴィンチ》(1863年)

彼の作品を何点か見てみましたが、大勢の人物が画面に登場する作品が多く、顔の表情まで詳しく認識できる作品はあまり多くありません。ここでは、百武の肖像画と比較できるよう、敢えて、人物の顔がはっきりとわかる作品を取り上げることにしました。

たとえば、《モナリザを描くダヴィンチ》(1863)という作品があります。

(油彩、カンヴァス、97×130㎝、1863年、カッシオーリ美術館)

画面には、モナリザと、彼女を観察しながら描いているダヴィンチ、そして、その周辺にいる若者たちが描かれています。ダヴィンチが著名な作品《モナリザ》を描いている光景を題材にした作品です。歴史に残る画家が著名な作品を描いている光景を題材にしているので、これも一種の歴史画といえるのでしょう。

17世紀から19世紀にかけての西洋では、歴史画は肖像画や風俗画よりも、絵画ヒエラルキーのなかで上位に位置づけられていました。歴史画が高く評価されているので、その頃のアカデミズムでは、歴史画を専門的に描く画家が大勢いたのです。マッカリもその一人でした。

果たして、百武はマッカリの作品に満足していたのでしょうか。

この作品を一見すると、まず、《モナリザを描くダヴィンチ》というタイトルでありながら、描かれている人物の誰も、描いているダヴィンチに関心を寄せていないのが不自然に思えました。

絵を描いているダヴィンチの傍で、楽器を奏でる者がいたり、モナリザをのぞき込んでいる者がいたりします。後ろで、振り返るようにダヴィンチを見ている若者も、その角度からは制作中の絵も、絵筆を取るダヴィンチの手元もみえません。とても、《モナリザを描くダヴィンチ》というタイトルの作品とは思えなかったのです。

■生気がなく、統合性のない画面

ダヴィンチがモナリザをモデルに描いている光景ではなく、モナリザを囲み、若者たちが戯れている光景が描かれているという印象が残ります。モナリザとポーズを取る3人の若者が画面中央にレイアウトされているからでしょう。

しかも、彼らの顔や着ているカラフルな衣装には光が当たり、明るく、華やかで、観客の目を引きます。一方、ダヴィンチは横顔をわずかに見せているだけで黒い帽子に黒い服を着ており、背景に沈み込んでしまっています。

モチーフの配置と画面の明暗の付け方からは、モナリザと3人の若者が強調され、メインモチーフのように見えます。肝心のダヴィンチよりも彼らの方が強く印象づけられてしまうのです。

もちろん、描かれたモチーフはそれぞれ、丁寧に写実的に描かれています。

モナリザのスカートの襞、マンドリンを弾く若者の袖、足元の絨毯は、光沢の具合、模様、質感など、モノの形状や身体の構造に忠実に、写実的に描かれています。さすがに西洋画だと思わせられます。

ところが、彼らの顔や所作を見ると、いずれもまるで蝋人形のように見えてしまいます。手の動き、顔の表情、傾き、どれも硬直し、血が通っていないように見えるのです。一つ一つのモチーフは一見、リアルに描かれているようでいて、実際には、どれもリアルには見えませんでした。生気が感じられないのです。

明暗のコントラストが強すぎるからでしょうか。

まるでステージを照らす照明のように、上からの光源がモナリザと3人の若者を照らし出しています。人物の顔面はそれぞれ個性的に描き分けられていますが、照明が強すぎて、フラットに見えます。顔の形状は、皮膚の下の骨格を踏まえ、立体的に描かれているのですが、明るすぎる光源の下、平板で抑揚にかけ、リアリティが感じられないのです。

身体表現も同様です。座っている様子、身体を傾け、覗き込んでいる様子、見上げている様子、虚空を見つめている様子、それぞれ、身体構造を踏まえ、立体的に丁寧に描かれています。

ところが、それぞれの所作もまた、フリーズしてしまったかのように硬直しています。動きのポーズを取っていながら、動きが表現されていないのです。

それぞれのモチーフは、形状あるいは身体構造上、正確に描かれているのですが、相互に関連づけられていないせいか、場面全体としての統合性が感じられません。強調したいモチーフは明るく、中央の位置に配置し、そうではないモチーフとの差異を創り出し、物語性を高めているのでしょうが、リアルに見えないだけではなく、不自然でした。

マッカリの作品は肖像画ではないので、百武の作品とは比較しにくいのですが、この作品を見る限り、人物の顔面の描写は、百武の作品の方がはるかに優れていると思いました。

ふと、百武はチェザーレ・マッカリから何を学んだのか、そもそも、影響は受けているのだろうか、という素朴な疑問が湧いてきました。

そこで、百武の《鍋島直大像》とマッカリの《モナリザを描くダヴィンチ》を比較してみることにしたいと思います。

■人物の顔面を比較

まず、マッカリの作品について、改めて、中央に描かれたモナリザと3人の若者の顔をクローズアップしてみました。

(※ 前掲。部分)

それぞれの顔は写実的に描かれています。一見、本物そっくりに見えるのですが、顔に生気がありません。先ほど、蝋人形みたいだと表現したように、表情は硬く、皮膚の下に血が通っているようには見えません。

確かに、一人一人の表情は描き分けられており、それぞれの顔面にリアリティはあります。ただし、それは、骨格を踏まえ、構造的に不自然ではないという点でのリアリティです。表面的には写実的に描かれているように見えるのですが、人物を描いていながら、それぞれの人物が持っているはずの生気が表現されていないのです。

比較のため、百武の《鍋島直大像》の顔部分をクローズアップしてみましょう。

(※ 前掲。部分)

艶があり、張りのある若々しい肌が印象的です。額と眉毛の上、そして鼻筋に、皮脂が適宜、浮いています。この顔面に浮き出た皮脂が、エネルギーを感じさせ、内面生活の豊かさ、精神活動の豊かさを感じさせます。

歴史画として描かれた人物の顔と、肖像画として描かれた顔と単純に比較することはできないのですが、先ほどもいいましたように、マッカリが描いた人物の顔は、平板で、肌の艶や張りといったものは見受けられませんでした。

一方、百武が描いた人物の顔は、顔面構造に従って、写実的に描かれているだけではなく、画面に活き活きとした生気が浮き出ていました。西洋の画法に則りながら、東洋の気を感じさせるものがあったのです。

顔面構造を踏まえ、写実的に描かれているという点ではマッカリも百武も同様でした。ところが、写実的に描かれた顔面に、生気が現れているか否かという点で、大きな違いが見られたのです。

こうして比較してみると、《鍋島直大像》は、ローマ滞在時に描かれたとはいえ、マッカリの影響を受けた作品とはいいがたいことがわかります。

それでは、この作品は、一体、誰の影響を受けているのでしょうか。

考えられるのはただ一人、1878年から79年にかけて、パリで師事していたレオン・ボナです。

■レオン・ボナ(Léon Joseph Florentin Bonnat, 1833 – 1922)

1833年に生まれたレオン・ボナは、エコール・デ・ボザール(École des Beaux-Arts)で学び、肖像画家として知られるようになりました。1867年にレジオンドヌール勲章(シュヴァリエ章)を、1869年にはサロン賞を受賞し、初めて芸術アカデミーのサロン審査員に選出されています。

百武が教えを請うようになった1878年にはすでに、保守的なサロンの重鎮となっていました。百武はアカデミーの技法を身につけ、すでに肖像画家として著名になっていたレオン・ボナから手ほどきを受けていたのです。

百武の画期的な作品は、レオン・ボナの薫陶によるものでした。

ボナはその後、1888年にエコール・デ・ボザールの教授となり、1905年5月にはポール・デュボア(Paul Dubois)の後を継いで学長になっています。当時のフランスの美術界で中心的な地位を確立した画家だったのです。

それでは、レオン・ボナの作品を見てみることにしましょう。

マッカリと比較するため、似たような題材の作品を取り上げ、百武の《鍋島直大像》への影響があるのか否かを探ってみたいと思います。

取り上げるのは、《ヴィクトル・ユーゴの肖像》(1879年)です。

数ある肖像画の中から、なぜ、この作品を取り上げたかというと、レオン・ボナが、ヴィクトル・ユーゴ(Victor-Marie Hugo, 1802-1885)の肖像画を描く様子をスケッチし、版画にした作品があったからです。

まず、その版画作品から、ご紹介していくことにしましょう。

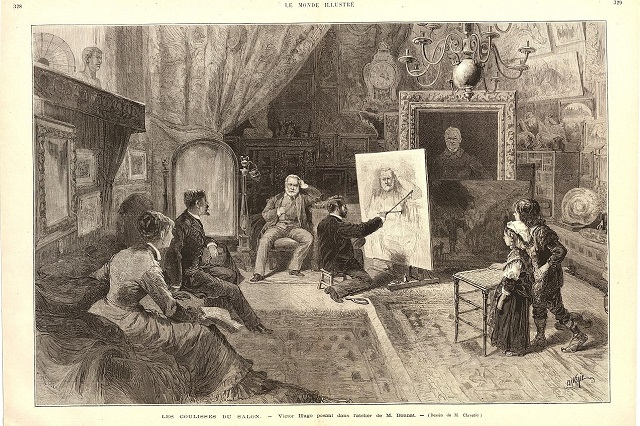

■《ヴィクトル・ユーゴを描く レオン・ボナ 》(1879年)

1879年に、レオン・ボナがユーゴを描く光景を、ジュール=ジュスタン・クラヴリー(Jules-Justin Claverie, 1859-1932)がスケッチし、その絵をフレデリック・ウィリアム・モラー(Frederick William Moller)が版画にした作品があります。

(※ Wikimedia)

まず、目につくのが、正面に座ってこちらを見ているユーゴです。ついでその傍らで、大きなカンヴァスに絵筆を滑らせているレオン・ボナ、そして、描く様子を見ているギャラリーです。

おそらく、実際に見た光景をスケッチしたものでしょう。画面中央に、モデルとなったユーゴと描きかけのカンヴァスとレオン・ボナが描かれており、何がメインモチーフなのかがはっきりとわかる構図です。マッカリの作品と違って、違和感はありません。

手前の紳士、淑女は真剣な面持ちで、ユーゴを描くレオン・ボナの様子を背後から見つめています。画面右横からは、子どもたちが興味津々、身を乗り出して覗き込んでいます。

まるで実演ショーのようです。

絵を描いている画家そのものが、鑑賞の対象になっていることがわかります。レオン・ボナはまさに時の人だったのでしょう。この版画は、当時、彼が肖像画家としていかに著名だったのかを示すものだといえます。

この画面からは、レオン・ボナに対する敬意が感じられます。

考えてみれば、この版画もマッカリの《モナリザを描くダヴィンチ》も、著名なモチーフを著名画家が描くという点で、画題としては同種でした。

ところが、描かれた内容は大幅に異なっていました。マッカリの作品では、描かれている人物たちは、モナリザを描いているダヴィンチに興味を示していませんでした。絵を描いている傍で、3人の若者は勝手な行動をしており、ダヴィンチに対する関心も敬意もありませんでした。

同じような画題でありながら、捉え方の違いをみると、改めて、果たして、百武はマッカリに満足していたのかという疑問が湧いてきます。

それでは、レオン・ボナが描いた《ヴィクトル・ユーゴの肖像》を見ていくことにしましょう。

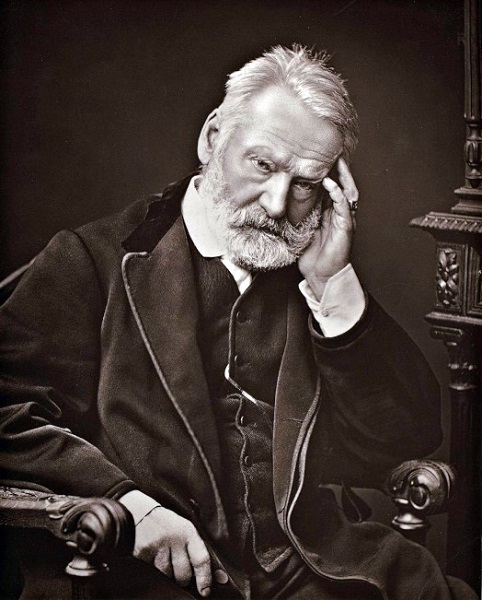

■ ヴィクトル・ユーゴの肖像》 (Portrait of Victor Hugo、1879年)

レオン・ボナが46歳の時に、77歳のユーゴを描いた肖像画です。肖像画家として評価され、サロンの重鎮になっていた頃の作品で、晩年に近い文豪の威厳や風格を余すところなく表現しています。

(油彩、カンヴァス、138×110㎝、1879年、ヴェルサイユ宮殿)

ユーゴは、分厚い本に左肘をついて、左手の人差し指を頭に差し込み、何か考え事をしているようなポーズを取っています。右手はどういうわけか、チョッキに差し込み、真剣な表情でこちらを見つめています。

肖像画に似つかわしくない、不可解なポーズと仕草が気になります。

レオン・ボナはなぜ、このようなポーズのユーゴを描いたのでしょうか。

これがユーゴらしさを表すものなのかどうかはわかりませんが、通常の肖像画とは一線を画したポーズと所作が、私には謎でした。

そこで、調べてみると、次のような写真がみつかりました。

(※ Wikimedia)

1876年に撮影されたユーゴのグラビア写真です。レオン・ボナがユーゴの肖像画を描いたのが1878年ですから、ほぼ同じ時期の写真でした。ユーゴは日頃、このような仕草をすることが多かったのかもしれません。

再び、レオン・ボナの作品に戻ってみましょう。当時のグラビア写真と見比べてみると、写真よりもはるかに精密で、迫真的な肖像画です。

眼の前の対象を、機械的な正確さで、写し取るカメラで捉えた姿よりも、はるかに迫真的な姿が、絵具と絵筆を使って、カンヴァスの上に表現されていたのです。

秀でた額、額に深く刻み込まれた皺、意思が強く、感性豊かな目つき、目の下の深いたるみ、さらには、髭や頭髪に混じる白髪の輝きなど、顔面だけでも強烈な訴求力があります。

それに、不可思議な手の仕草が加わります。

左手の人差し指を頭に差し込み、右手は親指を残して4本の指をチョッキの中に入れています。左手の薬指には金の指輪がはめられ、右手の甲には血管が浮き立っています。老いてはいても、成功した人物であることが表現されています。

左右の手が示すものが一体、何なのか、いまだに気になります。単なる仕草にすぎないのか、あるいは、何らかのメッセージが示されているのか、何度見ても一向にわかりません。仮に何らかのメッセージだとしても、それを解読する手掛かりはないのです。

謎を感じると、観客はさらに、画面に引き付けられることでしょう。非常にインパクトの強い肖像画です。

明暗のきわだった画面構成も、この作品の特徴といえます。

左上にある光源が、顔と手、ワイシャツの襟と袖を強く照らし出しています。まるで暗闇の中から顔と手だけが浮き上がっているように見えます。背景は暗く、着用している服も黒色なので、ワイシャツの襟と袖の白さが際立って見えます。

この襟と袖の白さが、暗がりの中で、顔と手を引き立てる役割を果たし、ユーゴの内面世界への関心が喚起されます。正面を見つめているようであり、虚空を眺めているようでもあるユーゴの表情が気になり、画面に見入ってしまうのです。

傍らのテーブルや本、座っている椅子には淡い光が当たり、ひっそりとした静けさを醸し出しています。それが、思索にふけるユーゴの表情に現実味を添え、画面に深みを与えていました。

暗い背景の下、顔面の表情と手の所作に、観客の視線が集中するように画面構成されているのも大きな特徴でした。そのせいか、リアリズムの極致ともいえる表現でありながら、画面からは豊かな情感が浮き上がっています。

これこそ、百武が求めていたものではなかったかという気がしてきます。

レオン・ボナが描いた《ヴィクトル・ユーゴの肖像》には、写実的に捉えられたユーゴの表情から、その内面がくっきりと浮き彫りにされていました。画面から発散される迫力を感じた時、私は、百武はレオン・ボナの影響を受けていると確信したのです。

明暗のコントラストの強い画面構成、写実的に描きながらも、その内面を描出する工夫などがこの肖像画の特徴でした。振り返れば、その特徴はまさに、ベラスケスの人物像の特徴でもありました。

そう思うと、急に、レオン・ボナは、ベラスケスの影響を受けているのではないかという気がしてきました。

確認するため、ベラスケスの作品を見てみることにしましょう。

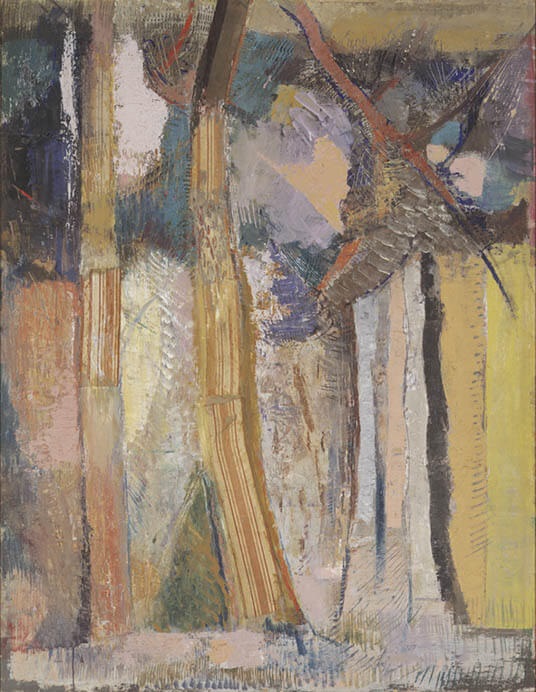

■ベラスケス、《マルタとマリアの家のキリスト》(1618年)

ベラスケス(Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, 1599 – 1660)は、スペインの宮廷画家として、数多くの作品を残しています。その中から、極めてリアルに市井の人物を描いた作品をご紹介しましょう。

(油彩、カンヴァス、60×103.5㎝、1618年、ナショナル・ギャラリー(ロンドン))

この作品は、イエス・キリストがマルタとマリアの家を訪れている場面が描かれています。新約聖書のルカによる福音書 (10章38-42) に基づいた場面です(※ Wikipedia)。

肖像画ではありませんが、画面左側に描かれたマルタの表情が、迫真的に表現されているのが印象的です。

ルカの福音書によると、マリアと姉マルタは共に暮らしており、イエス・キリストと親しかったそうです。ある時、イエス・キリストが彼女たちの家を訪れました。その際の情景を描いたのがこの作品です。

画面右上には「画の中の画」のようなものが描かれており、キリストとその足元に座っているマリアの姿が見られます。マリアはキリストの傍らで、その話に耳を傾けているのです。

一方、手前に描かれた姉のマルタは、キリストをもてなすためにニンニクをすり潰しています。キリストをもてなすための料理を作っているのですが、不満そうな顔つきがとてもリアルに描かれています。自分だけが働き、マリアが手伝いもしないでキリストの傍にいることが気に入らないのです。

それを聞いたキリストは、不満を漏らすマルタに比べ、キリストの話を聞いているマリアの方がよほど優れていると、マルタを諭します。

日常生活には、マリアのように、キリストの話を聞いて、真理を求めようとする側面と、マルタのように、客がくればもてなすための料理をつくろうとする、つまり、折々に求められる課題をこなそうとする側面があります。

このエピソードでは、キリストが、マリアの方が優れていると評価しました。そのことから、具体的な課題をこなすことより、真理を求めようとすることの方が重要だという解釈が示されています。

とても複雑で、深淵な内容の作品なのです。

さて、左やや上方からの光源が、マルタの顔、衣装、ニンニクをすり潰す手をくっきりと見せています。光源は微妙な陰影を生み、マルタの気持ちを浮き彫りにする一方、手の動きを描き出しています。

小道具としての金属のすり鉢、ニンニク、魚、卵なども、きわめて精密に、そして、写実的に描かれています。

宗教画の要素があり、静物画の要素もあり、市井の人の日常生活の一端をさり気なく描いた風俗画の要素もある見事な作品です。

驚いたことに、これはベラスケス19歳の時の作品でした。

■百武が求めたものは、ベラスケス由来のリアリズムか?

哲学者であり、神学者でもあった山田昌氏は、「マルタとマリア」のエピソードについて、次のように語っています。

「マリアは他のことは何もしないで、じっとイエス様の言葉に耳を傾けていた、それに対して、マルタの方はお勝手でもって、いろいろごちそうを作ってもてなそうと働いていた、そういう2つの生活が、「観想的生活」と「活動的生活」との、ひとつのモデルであるのだ、そしてまた、イエス様は、マリアが一番いい場所を選んだと、つまり、活動的生活より観想的生活の方が優位である、優れていると、こう言われたと、そういう解釈です」

(※ 山田昌、『藤女子大学キリスト教文化研究所報告』2巻、2001年3月、p.3.)

マルタとマリアのエピソードについては、このような解釈が伝統的な解釈となっていたと語っています。エックハルト(Meister Eckhart, 1260年頃 – 1328年4月30日以前)によって、新たな解釈が提示されるまでは、この「観想的生活」優位の解釈が定着していたのです。

興味深いことに、ベラスケスはこのエピソードを踏まえて、《マルタとマリアの家のキリスト》を描く際、マリアを遠景に置き、マルタを前景に置いて、きわめて写実的にその表情を描いています。つまり、「活動的生活」に力点を置いた画面構成をしているのです。

ベラスケスが、理想あるいは観念よりも、現実を踏まえた生活実践を重視していたことがわかります。しかも、生活実践の中から生まれた不平不満を人物の表情を通して浮かび上がらせようとしていました。

描かれた人物から、生の感情を蘇らせ、画面に生気をもたらせようとしていたのです。

それでは、マルタの顔をクローズアップしてみましょう。

(※ 前掲。部分)

横睨みをしているような目つきや、硬く閉じた口元には、自分だけが料理を作らされているというマルタの不満が滲み出ています。この表情を見れば、誰でも、マルタの気持ちは手に取るようにわかります。顔面を見るだけで、その内面が読み取れるように描かれているのです。

そして、赤味の差した頬のちょっとした窪み、すりこぎ棒を握る、太く赤らんだ手指には、マルタの実直さと、日々の労働の大変さが表現されています。

驚くほど迫真的な描き方です。油彩画でありながら、柔らかな質感を出すことができているのです。顔面構造、身体構造を踏まえたうえで、表情の現れやすい目元や、口元を、柔らかいタッチで描いているからでしょう。見事です。

《マルタとマリアの家のキリスト》には、モチーフの捉え方、画面構成、明暗のコントラストの強さなど、ベラスケスの画法を、端的に見ることができます。

先ほどご紹介した《ヴィクトル・ユーゴの肖像》と比べてみると、レオン・ボナは明らかに、ベラスケスの影響を受けていることがわかります。

マッカリの作品でみてきたように、ともすれば、硬直した表現になりがちな油絵ですが、ベラスケスが描く肌はとても柔らかく、顔もまた活き活きとして表情豊かに表現されていました。タッチが滑らかだからなのでしょうし、均質な色を均等に、カンヴァスに置くことをしなかったからでしょう。

ベラスケスの作品を見てようやく、なぜ、レオン・ボナが迫真的な肖像画が描けるのかがわかったような気がします。そして、百武がなぜ、油彩で表情豊かな《鍋島直大像》を描くことができたのかがわかってきました。

百武はいってみれば、ベラスケス由来のリアリズムを、レオン・ボナから学んでいたのです。

レオン・ボナに師事したわずか1年ほどの期間に、百武は、ベラスケスの画法を吸収していたことになります。生来、豊かな画才を持ち合わせていたのでしょう。

(2023/6/24 香取淳子)