■『気狂いピエロ』を振り返る

そもそも私が、『気狂いピエロ』について書こうと思ったのは、ゴダールの死がきっかけでした。ゴダールが亡くなったという報道を見て、若いころ、惹きつけられた『気狂いピエロ』を思い出し、再考してみようと思ったのでした。

若いころの記憶に沿って、ようやくラストシーンまでたどり着いたのが、前回でした。『気狂いピエロ』を振り返ることいよって、当時、何を考えていたのか、何をしたかったのか、何に気持ちが囚われていたのかが思い起こされ、懐かしい気持ちでいっぱいになりました。

『気狂いピエロ』はまさに私の青春とセットになった映画だったのです。

あれから遥かな年月を重ねた今、あの映画から、何を読み取ったかといえば、「晩年」あるいは、「死」でした。

ゴダールは冒頭のシーンで、ベラスケスの晩年の絵画について、エリー・フォールの見解を引用し、ナレーションで、次のように流していました。

「ベラスケスは50歳をすぎ、事物を明確に描こうとせず、その周りを黄昏と共にさまよった」

実際に、エリー・フォールは本の中で、次のように書いていました。

「ベラスケスは晩年に近づくほど、こうした黄昏時の諧調をいっそう探し求め、おのが心の誇りと慎み深さを表現する神秘に絵画に移行させようとした。彼は昼間を放棄し、室内の半暗がりに心を奪われていた。そこでは、移ろいがいっそう微妙かつ親密なものとなり、ガラスのなかの反映、外から射し込む光線、青い果実のごとき綿毛に覆われた若い娘の顔によって神秘性が増幅され、娘の顔は、散らばった薄明かりをことごとくそのぼんやりとした不透明な光のなかに吸収するように見える」(※ エリー・フォール、谷川渥・水野千依訳『美術史 4 近代美術』、p.147. 2007年)

ベラスケスは晩年になって、色彩の捉え方、光の扱い方、対象の描き方に変化が生まれたというのです。

そのことがよほど印象深かったのでしょう。ゴダールは冒頭シーンで、晩年になってからのベラスケスの変貌に言及していました。

その一方で、ラストシーンでは、主人公が爆死した後、海と空が調和し、溶け合った映像を使い、「見つかった!永遠が」というセリフをかぶせていました。ランボーの詩を引用し、まるで生と死が溶け合っているかのような映像に、「永遠」という言葉をかぶせたのです。

今回、改めて『気狂いピエロ』を観て、私は、晩年のベラスケスを引用した冒頭シーンと、「見つかった!永遠」という言葉をかぶせたラストシーンに、若い頃には気づかなかった新たな意味を見出したような気がしました。

冒頭シーンでは、晩年になって事物の境界を曖昧にしはじめたベラスケスに着目し、ラストシーンでは、海と空が溶け合った光景に永遠を見ています。両者に共通する認識は、事物には境界がなく、すべてが連続しているということでした。

当時、ゴダールは、「映画というのは、事物そのものではなく、事物と事物の間にあるもの」だと考えていました。境界のない世界こそが、自然界の本来の姿であり、宇宙の真の姿なのだと認識しており、それこそが映画が表現すべきものと考えていたのです。

わずか35歳ごろの見解です。

ベラスケスが晩年になってようやくたどり着くことのできた境地に、ゴダールは35歳で達していたのです。絵画を愛で、哲学、文学を好み、常に、新しい表現方法を模索してきたゴダールだからこそ、得ることができた老成し、熟成した境地だといえるかもしれません。

長い時を経て、再び観たこの映画の冒頭シーンとラストシーンから、私は、生は死によって突然、断ち切られるのではなく、生と死は連続しているというゴダールの見解を受け取りました。

若い頃は意識しなかったのに、同じシーンから、新たに深淵な意味を意味だし、とても惹きつけられました。

それだけに、ゴダール自身の晩年は果たして、どのようなものだったのか、気になります。

■ゴダールの晩年

手掛かりとして、老いてからのゴダールの写真を探してみました。撮影日がわかるものが少なく、かろうじて見つけたのが、下の写真です。

(※ https://www.shutterstock.com/g/makarenkodenis/sets/76481より)

これは、写真家のDenis Makarenko氏が、2001年のカンヌ映画祭で撮影した写真です。当時、彼は多くの参加者を撮り、2011年11月12日にアップした48枚のうちの1枚です。老いてはいますが、むしろ落ち着きを円熟味を感じさせられます。

ゴダールは1930年生まれですから、撮影時点では71歳、まだ晩年とはいえません。

さらに、探して見ました。

すると、2013年11月にスイス・ローザンヌで撮影された写真が見つかりました。83歳の頃の写真です。

(※ 2013年11月、EPA通信)

まだ晩年とはいえませんが、それでも、71歳の時より明らかに老けて見えます。頬はこけ、髪の毛は少なくなり、ほぼ真っ白になっていました。依然として目に光があり、強い知性は感じられますが、やはり、83歳なりの老いがそこかしこに見受けられます。

さらに最近の写真はないかと探してみました。すると、撮影日は記されていませんが、明らかに老いて見える写真が見つかりました。

葉巻を吹かしながら、ぼんやりしているゴダールの姿が捉えられています。若い頃から何度も、タバコを嗜む姿が撮影されてきましたが、その後も、禁煙することなく過ごしてきたのでしょう、いかにもゴダールらしい生活ぶりの一端がわかる写真です。

残念ながら、こちらはいつ撮影されたものかはわかりません。ただ、明らかに髪の毛が少なくなっていますし、目がやや虚ろです。気力を失っているようにすら見えます。おそらく、晩年に近い頃の写真なのでしょう。

(※ https://mikiki.tokyo.jp/articles/-/21558より)

実は、この写真は、菊地成孔氏が、ゴダールの最新作、『イメージの本』について書いた文章に添えられていたものでした。ひょっとしたら、『イメージの本』が製作された頃の写真なのかもしれません。

そこで、『イメージの本』の公式サイトを見てみると、なんとこの写真が掲載されていました。

そこには、次のような説明がありました。

「88歳を迎えてなお、世界の最先端でエネルギッシュに創作活動に取り組む監督の最新作『イメージの本』は、新たに撮影した映像に、様々な<絵画>、<映画>、<文章>、<音楽>を巧みにコラージュし、現代の暴力、戦争、不和などに満ちた世界に対する“怒り”をのせて、この世界が向かおうとする未来を指し示す 5 章からなる物語。本作で、ゴダール本人がナレーションも担当している。」(※ http://jlg.jp/より)

先ほどの写真は、ゴダール88歳の時のものだったのです。しかも、この年、新しい映画『イメージの本』を製作、公開していました。まだ現役の監督として、映画を製作していた頃の写真だったのです。

晩年の作品がどのようなものなのか、ちょっと覗いてみることにしましょう。

■映画『イメージの本』、シノプシスと予告編

まず、映画の公式サイトから、シノプシスを見てみることにしましょう。

「かつて私たちがどうやって思考を鍛えていたか、覚えている?」

「たいてい、夢から出発していたものだ」

「真っ暗闇の中で、これほど鮮やかな色彩が心に浮かぶなんてことが、どうして起こりうるのか、私たちは不思議に思っていた」

「穏やかな、か細い声で、重大な事柄が語られる」

「大切で、驚きを誘う、深く、正しい事柄が、嵐の夜に書き込まれた悪夢みたいだ」

「西欧人の眼に」

「失われた楽園たち」

「戦争はここにある」 (※ http://jlg.jp/)

まるで詩のように綴られた数行の字句が、この作品のシノプシスでした。

とてもシンプルですが、老いても衰えないゴダールの思索への思い、そして、老いてなお盛んになる人間への関心、社会への関心などが浮き彫りにされています。

公式サイトには、2分16秒の予告映像が載せられていました。それでは、予告編を見てみることにしましょう。

こちら → https://youtu.be/vqYbehIzLw0

(※ コマーシャルはスキップするか、×で消してください)

夢を抱き、思索を楽しみ、世界を新鮮な目で見つめることに、ゴダールは喜びを覚えてきました。いってみれば、知を求める人間ならではの楽園です。ところが、そうした楽園を人々はいつのまにか、失いつつあります。

挙句の果ては、さまざまな形態の戦争を受け入れざるを得ない状況に追い詰められていくのではないかとゴダールは恐れたのでしょう。夢から出発したはずの心的衝動が、やがては、世界のダークサイトに到達せざるをえなくなることへの強い危機感が、この作品から感じられるのです。

ゴダールがこの映画を製作した背後にあるのは、おそらく、創作活動を支える知の基盤が崩壊しつつあることへの不安なのでしょう。あるいは、人間味を失いつつある現代社会に対する危機感ともいえるでしょう。

そういえば、『カイエ・デュ・シネマ』が、ゴダールの死を悼み、「ジャン=リュック・ゴダールが死んだ」という一文から始まる長い追悼文を公開していました。

『カイエ・デュ・シネマ』は、ゴダールが若いころ、フランソワ・トリュフォーやエリック・ロメールらと共に、映画批評を書いていた、ヌーヴェルヴァーグを代表する映画批評誌です。

その『カイエ・デュ・シネマ』が、ゴダールの作品は「古典になるだろう」と予想していました。さらに、ピカソやマティス、ジョイスら近代の偉人たちと同様に、ゴダールの芸術は「古いものへの膨大な知識に根差したものだった」と分析しています。(※ https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2209/14/news163.html)

ゴダールが、ピカソやマティス、ジョイスらのように、これまでの文学、哲学、美術、音楽、映画などを踏まえたうえで、画期的な世界を切り開いたことを称賛しているのです。

実際、『イメージの本』は、さまざまなアーカイブ映像で構成され、84分の映画に仕上げられていました。小説、詩、映画、音楽、美術など芸術作品や、記録映像を断片的に引用し、ゴダールの内面世界が表現されていたのです。

原爆映像があるかと思えば、デモや乱闘、銃撃シーンがあり、戦争や暴力への怒りが表現されていました。そうかと思えば、絵画、音楽、映画などの引用から、人を愛することの素晴らしさが伝えられていました。

引用された作品の一例を挙げてみましょう。

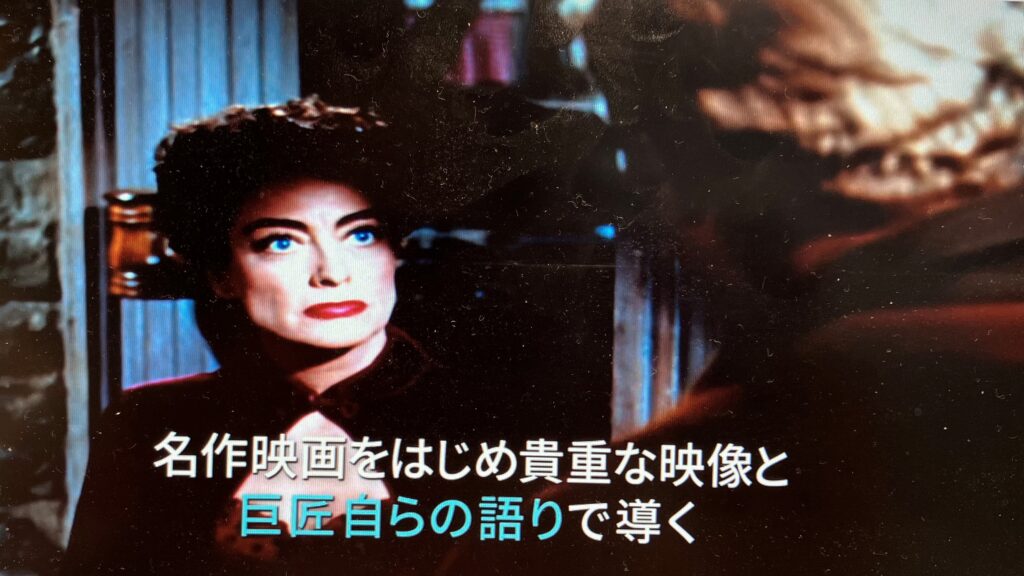

■『大砂塵』(Johnny Guitar, 1954年, Nicholas Ray監督)

映画から引用されたものに、『大砂塵』の一シーンがあります。

(※ 『イメージの本』予告映像より)

男性の肩越しに撮影されたこのシーンでは、女性が目を見開き、男性を見つめる表情が印象的です。女性の顔だけがライトアップされ、その心情が強く観客の心に残るよう演出されています。

映画『大砂塵』では、まだ鉄道も通っていない鉱山の町を舞台に、ストーリーが展開されます。上記のシーンに登場しつぁ女性は、男たちが集まる酒場の主人ヴィエンナです。堅固な意思をもつヴィエンナを演じたのが、ジョーン・クロフォード(Joan Crawford, 1904-1977)でした。

ゴダールはよほど、この映画が気に入っていたのでしょう。『気狂いピエロ』でも、冒頭のシーンで触れていました。フェルディナンが妻に、『大砂塵』は見た方がいいと勧めていたことを思い出します。

私も、『大砂塵』を観てみました。典型的な西部劇のストーリー展開だと思いましたが、その中に、女性同士の決闘という要素が取り入れられており、新鮮味がありました。それまでの西部劇とは一線を画した興趣があって、惹きつけられました。

西部劇というフォーマットに、女性同士の決闘という新奇性を組み込みながら、愛に潜む暴力性がしっかりと浮き彫りにされていたのです。その組立てが興味深く、時を経てもなお風化することのない、素晴らしい映画だと思いました。

言葉だけでは伝わりにくいでしょうから、この映画のサワリの部分をご紹介することにしましょう。

こちら → https://youtu.be/ZRsi9KpvDaU

(※ 広告はスキップするか、×印をクリックして消してください)

女性同士の決闘シーンでは、思わず、ヴィエンナのもとに駆け寄ろうとしたキッドを、エマが撃ち殺し、それを見たヴィエンナが、エマを撃ち殺します。その結果、生き残ったのが、ヴィエンナとジョニー・ギター、愛し合う二人といった次第です。

いかにも西部劇の世界でした。愛や志が銃によって支えられ、銃撃戦で生き残った者の意思が成就されるのです。一見、単純な西部劇のように見えて、実は、その単純さの中に、愛の背後にある暴力性が表現されていました。

ペギー・リー(Peggy Lee, 1920-2002)が歌う哀愁のある主題歌が、この映画に興趣を添えていたことを付け加えておく必要があるでしょう。

この映画がフランスで公開されると、カイエ・デュ・シネマの同人たちがこの映画を熱狂的に支持したそうです。後に映画監督としてデビューしたエリック・ロメールやジャン=リュック・ゴダールは、映画の中でたびたび『大砂塵』のシーンを引用したり、タイトルを口にしたりしています。(※ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%A0%82%E5%A1%B5)

たしかに、『気狂いピエロ』でも、『イメージの本』でも、ゴダールは『大砂塵』を引用していました。彼にとっての映画製作を支える何かが、この作品にはあるのでしょう。

『気狂いピエロ』では、フィルム・ノアール系の展開が印象に残りました。そして、『イメージの本』では、ランダムに引用されたさまざまな暴力シーンが印象に残ります。総合すると、ゴダールは、愛を暴力とセットで表現されるべきと認識していた可能性があります。

■遺作としての映画『イメージの本』?

さて、映画『イメージの本』は、88歳のゴダールが、4年の歳月をかけて製作した渾身の作品でした。ゴダールはタイトルを、『イメージの本』(Le Livre d’image)とつけました。字義からいえば、映像に関する本、あるいは、映像のカタログと捉えることができるでしょう。

それにしてもなぜ、映画のタイトルに、「本」という語を入れたのでしょうか。しかも、本のページをめくるカットが随所に挿入されています。

ゴダールは、映像もまた、文字情報のように、ページを振って格納できるようなイメージで捉えていたからでしょうか。そうだとすると、ページをめくるカットが挿入されていた理由もわかります。

ページを繰って本の世界に入っていくように、映像もまた文字情報と同様、保管された貯蔵庫に何時でも容易にアクセスできるという感覚でいたのでしょう。

実際、ゴダールは『イメージの本』を、さまざまなアーカイブ映像でつなぎ、84分の映画に仕上げていました。そこに、映像も文字と同様に、断片化し、知識として整理して格納できるというゴダールの認識を見ることができます。

1960年代に、さまざまな映像をコラージュして創り出したのが、ゴダール独特の世界でした。文章の構成のように、線的にストーリーを組立て、映像を構成するのではなく、大したシナリオもなく、半ば即興的に撮影した映像をランダムに構成するのです。

ゴダールは、ヌーヴェルヴァーグを生んだ監督として一世を風靡しましたが、映画『イメージの本』を見ると、老いてもなお、その認識世界は変わらないことがわかります。

さて、『イメージの本』は、監督、脚本、編集はもちろん、ナレーションもまた、ゴダールが務めました。80歳後半を過ぎてからの旺盛な創作欲に驚かざるをえません。

この作品は、2018年に開催された第71回カンヌ映画祭のコンペティション部門に出品されました。審査員たちは、映画祭史上初の「スペシャル・パルムドール」をゴダールに授与しました。パルム・ドールを超越する賞として、新たに設定された賞でした。

最初に上映されたのは、2018年11月、スイスのテアトルヴィディローザンヌでした。ゴダールゆかりの地の映画館です。亡くなったのが、2022年9月13日ですから、この作品が製作され、公開されてから、3年数か月を経て、ゴダールはこの世を去ったことになります。この作品はゴダールの遺作になりました。

興味深いことに、アンナ・カリーナは、2018年に開催された第71回カンヌ映画祭に出席していました。ゴダールの新作を観るためだったのかもしれません。

ゴダールが自ら死を選んだ2022年9月には、『気狂いピエロ』に登場した俳優たちは皆、亡くなっていました。

破天荒な役を演じて、観客を惹きつけたジャン・ポール・ベルモンドとアンナ・カリーナは、果たして、どのような晩年を過ごし、どのようにして亡くなったのでしょうか。

まず、ジャン・ポール・ベルモンドからみていきましょう。

■ジャン・ポール・ベルモンド

調べてみると、ジャン・ポール・ベルモンドは、2021年9月6日に、88歳で逝去していました。ベルモンドの死因は公表されていませんが、晩年は脳梗塞を発症し、身体が不自由だったそうです。

そこで、晩年の写真を探して見ました。

2019年10月18日、ブリュッセルで開催されたゴールデン グローブ・ ボクシング授賞式にゲスト出演した際、撮影された写真を見つけることができました。

(※ https://hollywoodlife.com/feature/who-is-jean-paul-belmondo-french-actor-dead-4509823/)

ベルモンドは1933年生まれですから、86歳の時の写真です。亡くなる2年前の写真ですから、ほぼ晩年のものといっていいでしょう。顔も頭髪も身体も、明らかに老いています。

ところが、左手の指にはすべて、大きなリングをはめており、いかにも往年のスターであることを感じさせられます。ただ、腹部を見ると、上着のボタンが嵌らないほど、太っており、健康状態には問題があったのではないかと思わせられます。

さらに、写真を探してみると、その3年前、2016年9月7日に撮影された写真が見つかりました。こちらは83歳の時の写真です。

(※ Andreas Rentz/Getty Images Europe)

2016年9月8日にベルモンドは、第 73 回ベネチア映画祭で、栄誉金獅子賞を受賞しましたが、その時の写真です。ベルモンドの隣にいる女性はソフィー・マルソーです。フランス人の女優、監督、脚本家ですが、この時、足の悪いベルモンドを気遣い、支えていました。

杖をつき、ソフィー・マルソーに支えられて歩くベルモンドを見ると、すでに、この頃から体調がすぐれなかったことがわかります。

晩年に近い2枚の写真からは、ベルモンドが、83歳でベネチア映画祭で金獅子賞を受賞し、86歳でゴールデン グローブ・ ボクシング授賞式にゲストとして迎えられていることがわかりました。

最晩年の2年間はどうだったのかわかりませんが、少なくとも、老いてなお俳優として評価され、好きだったボクシングで晴れの舞台を踏ませてもらっていました。

上記二つの写真に見られるように、人々に囲まれて笑みを浮かべた表情はまるで好々爺のように見えます。健康こそ優れなかったかもしれませんが、ベルモンドはそれなりに充実した人生を送ったのではないかと思います。

それでは、アンナ・カリーナはどうだったのでしょうか。

■アンナ・カリーナ

調べてみると、アンナ・カリーナは、2019年12月14日に79歳で亡くなっています。死因は癌でした。

やはり、晩年の写真を探してみると、2018年5月6日、第71回カンヌ映画祭の際、撮影された写真が見つかりました。

(※ https://natalie.mu/eiga/news/359604)

カリーナは1940年生まれですから、この時、78歳、晩年に近い頃の写真です。

まず、目の周りの濃い化粧が印象的です。そして、目元や口元、首筋に隠そうとしても隠し切れない老いが見られます。とはいえ、決して、崩れているとはいえません。老いてもなお、それなりに姿形が保たれているといっていいでしょう。日頃、規則正しい生活をしていたように思えます。

第71回のカンヌ映画祭に参加していたということは、おそらく、ゴダールの新作映画『イメージの本』が、「スペシャル・パルムドール」を受賞したことを祝うためだったのでしょう。

カリーナにとって、ゴダールは忘れがたい人物だったはずです。78歳になってカンヌに駆け付けるほど、エールを送りたい気持ちが強かったのだと思います。

1960年代、カリーナは、ゴダールに愛され、愛し、至福の時を過ごしました。ゴダールの初期作品のほとんどに出演していたカリーナは、ゴダールの名声が高まるにつれ、一躍、ヌーヴェルヴァーグのスターになっていきました。監督として主演女優として、二人はこの頃、映画史に残る業績を残したのです。

その頃の写真が見つかりました。

(※ Agnès Varda撮影)

ベルギー出身のフランスの映画監督アニエス・ヴァルダ(Agnès Varda)氏が撮影した写真です。彼女もまた、ヌーヴェルヴァーグの映画監督でした。

さらに、こんな写真もありました。

(※ https://www.theguardian.com/film/2011/jul/12/jean-luc-godard-film-socialisme)

2011年7月12日付、ガーディアン紙に掲載された記事の写真です。

60年代に撮影されたこれら二枚の写真を見ると、当時、ゴダールとカリーナがどれほど深く、愛し合っていたかがわかります。まさに愛を育みながら、同時に、映画製作に新たな息吹を吹き込んでいたのです。

ゴダールが手掛けた初期作品のほとんどに、アンナ・カリーナが主役として起用されていました。1960年代の半ごろまで、二人は愛し合いながら、新しい感覚の映画を製作し続けていました。

その頃のアンナ・カリーナを知るには恰好の映像が見つかりました。ゴダールの初期作品5編を簡単に紹介した動画です。

こちら → https://youtu.be/OnL8uGjk-_U

この動画は、タイトルが、「追悼特集ジャン=リュック・ゴダール 5選」となっており、ゴダールの死を悼み、初期作品の概略が紹介されています。

紹介されているのは、『女と男のいる舗道』(1962年)、『軽蔑』(1963年)、『はなればなれに』(1964年)、『アルファヴィル』(1965年)、『中国女』(1967年)です。

『軽蔑』はセックス・シンボルとして有名だったブリジット・バルドーが起用されていますが、それすらも、内容は、当時のゴダールとカリーナの関係を反映されたものだったといわれています。

また、『中国女』は、後にゴダールの妻になるアンヌ・ビアゼムスキー(Anne Wiazemsky)が主演を務めており、カリーナは出演していません。ゴダールとは1965年に離婚していました。

上記の映像では取り上げられた5作品のうち3作品に、アンナ・カリーナが起用されています。ゴダールが創り出そうとしていた世界を、カリーナなら表現することができたからでした。

コケティッシュな魅力があって、謎めいているかと思えば、少女のようでいて、既成の枠にとらわれない奔放さがありました。若い頃のカリーナには、大きく変貌する社会に沿って、しなやかに表現できる可塑性が感じられました。

この動画で紹介されたゴダール初期作品のうち3作品は、いずれも、カリーナの一種独特の魅力を知るには恰好のものだといえるでしょう。

■ベルモンドとカリーナの死

思い返せば、ジャン・ポール・ベルモンドにしても、アンナ・カリーナにしても、『気狂いピエロ』の中では、壮絶な死を遂げていました。まさに劇的な死です。とくに、ベルモンドが演じたフェルディナンの爆死シーンは壮絶でした。

生と死の間に境目がなく、連続していることを表現するには、そのような劇的な死を設定が必要だったのでしょう。物理的に身体が破壊されたことを示さなければ、身体と精神の分離ができません。劇的な爆死シーンのおかげで、ラストシーンの風景にかぶるナレーションが強く、心に沁みました。

「見つかった!何が?」「永遠」

身体は明らかに死に絶えたとしても、心にはまだ「永遠」を見つける余裕があるのです。生と死の連続性は、精神においてこそ可能だということが示されていました。

このように、『気狂いピエロ』の中では、難解で深淵な哲学ともいえるものを表現してきた二人ですが、現実には、高齢になると誰もが罹りやすい病苦に悩まされ、亡くなっていたのです。

老いを重ねて病に冒されても、自ら死を選ぶこともなく、ありのままの死を迎え入れていたのです。両者とも、晩年の写真を見ると、その顔にはスターであった頃の面影はほとんど感じられず、刻み込まれた老いの中に、一般的な高齢者の姿しか見受けられませんでした。

一方、ゴダールは彼らとは違って、自ら死を選び、この世を去っていきました。

■自殺幇助について語るゴダール

ゴダールがいつ頃から、具体的に安楽死を考えるようになったのかはわかりませんが、以前から、興味関心を抱いていたようです。

たとえば、2014年5月、スイスの公共放送ラジオ・テレビジョン・スイス(RTS)とのインタビューで、ゴダールは自殺ほう助について、次のように語っていました。

インタビュアーが、「あなたが死ぬとき」と前置きをし、自殺ほう助について聞くと、ゴダールは、「よく主治医や弁護士にこう尋ねる。ペントバルビタール・ナトリウムやモルヒネを頼んだら、くれるのかって。でもまだ好意的な返事はないね」と答えたといいます。(※ https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2209/14/news163.html)

ペントバルビタール・ナトリウムとは、鎮静催眠薬で、過剰摂取すれば、致死性が高い薬とされています。日本では睡眠薬としては用いられておらず、注文に際しては、「向精神薬試験研究施設設置者登録証」という資格が必要なのだそうです。

いずれにせよ、このインタビューからは、ゴダールが安楽死について常日頃から考え、自殺ほう助も視野に入れて、自身の死に方について思いを巡らせていたことが示されています。

ゴダールはスイスで、エグジット(Exit:スイスの自殺ほう助団体)から「自殺ほう助」サービスを受けました。

エグジットは、スイスで国内最古で最多の登録者数の自殺ほう助団体です。スイス国内の永住者、国内外に住むスイス国籍者にサービスを提供しており、サービスを受けるには、会員になる必要がありますが、その登録者数は過去最高を記録したといいます。

(※ 宇田薫、「スイスの自殺ほう助団体の会員数が過去最高に増えている理由」、swissinfo.ch. 2023年3月23日)

私は知らなかったのですが、安楽死には二種類あるそうです。

医師が処方した致死量の薬物を患者自身が体内に取り込んで死亡するのが、自殺ほう助です。こちらは、医師はその場におらず、自分で致死薬を飲み、死に至ることとなっています。

一方、医師など第三者が直接、患者に致死薬を投与するのが、積極的安楽死です。例えば四肢の麻痺などで、自ら点滴のバルブを開けることができない人でも、この方法なら、命を絶つことができます(※ 宇田薫「安楽死が認められている国はどこ?」swissinfo.ch. 2023年1月31日)。

ゴダールは「自殺幇助」とされる安楽死の方法を選択しました。

現時点では、スイス、ドイツ、オーストリア、イタリア、アメリカの一部の州で容認されている方法です。

この方法では、医師が薬品を注入するといったことは認められておらず、処方された致死量の薬を付添人が運び、自分で服用するという方法で死を迎えなければなりません。国内だけでなく国外からの希望者を受け入れる団体もあり、一定の条件下で認められていますが、“利己的な動機で”自殺ほう助した者には5年以下の懲役または罰金が科せられるという制限も課せられています。(※ https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2209/14/news163.html)

利用者には、この制度が悪用されないための制約が課せられているのです。

■ゴダール自身が決めた人生のラストシーン

ゴダールは2022年9月13日、スイス西部のボー州ロールにある自宅で、安楽死を決行しました。パートナーや友人や看護婦らの前で、自分で致死薬を飲み、「みんな、ありがとう」という言葉を残して、この世を去りました(※ 宮下洋一、「ゴダール『安楽死』の瞬間」、『文芸春秋』2022年12月号、p.354.)。

ゴダール自身が計画した、人生のラストシーンでした。最期を見届けたうちの一人は、次のように述べています。

「ゴダールさんは、亡くなる数か月前から、重い疲労を訴えるようになりました。食べたり飲んだりすることがうまくできなかった。特に、一年くらい前から歩くことが困難になったのです。起きることも難しくなり、杖なしでは歩けませんでした」(※ 宮下洋一、前掲。p.359.)

実は、ゴダールは数年前に、エグジットに会員登録していたことがあります。ところが、一旦、解約し、再び、会員登録をしたのが、2022年9月の初めだったといいます(※ 宮下洋一、前掲。p.361.)

安楽死を決意していたとしても、いざとなれば、心に迷いが生じたのでしょう。ゴダールはすんなりと「自殺ほう助」に至ったわけではなく、一度は会員登録を解除していたのです。

いよいよ身体の自由が効かなくなってきたのが、死の数か月前です。その頃には、疲労を訴え、食べたり飲んだりすることがうまくできなくなっていたといいます。

耐え難い激痛に悩まされていたわけではなく、苦しかったわけでもなく、歩きにくくなり、食べにくく、飲みにくくなっていたので、死を決行したようです。このままでは、やがて尊厳を保った生活は難しくなると思ったのかもしれません。

再び、ゴダールの最期に立ち会った人の言葉を聞いて見ましょう。彼は、次のように言葉を継ぎます。

「ゴダールは、昔から独立心が強く、自分の思いを突き通して生きてきました。だから、高齢になって、思い通り身体を動かせず、制限された生活になってしまったことを恨んでいました。孤独だったから逝きたかったのかというと、違うと思います。もともと孤独な生き方でしたから。頭ははっきりしていても、身体が動きませんでした」(※ 宮下洋一、前掲。p.360.)

ゴダールは、ベルモンドのように脳梗塞の後遺症に悩んでいたわけではなく、カリーナのように癌だったわけでもありませんでした。どうやら、病状が悪化して死期が迫っているという状態でもなかったようです。

病気とはいえませんでしたが、ゴダールは 身体の自由は利かなくなりつつありました。杖がなければ歩くことができず、自分で立ち上がることもできなくなっていたようです。身体機能が日々、衰えていくのを実感しながら、死ぬのは今しかないと思ったのでしょう。身体を自由に扱えなくなると、自殺ほう助すら認めてもらえなくなるのです。

さまざまなケースを見てきた宮下氏は、安楽死を選ぶ人には国籍問わずに共通点があるといいます。その特徴として、「白人、裕福、心配性、高学歴」と、「自我が強い」を挙げています。

そのような人々は、これまで自分で人生をコントロールしてきました。だから、周りに助けられることを好まない。不幸にも病気によって、多くのことを自分でできなくなっていくと、人生を自分でコントロールできなくなってしまう。だから、安楽死を選ぶというのです。(※ https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/56712)

おそらく、ゴダールはそのような人々に分類されるのでしょう。数として決して多くはないでしょうが、今後、高齢人口の増加とともに老化が原因で安楽死を望む人は確実に増えてくるはずです。

■未来を先取りしたゴダール

ゴダールがサービスを受けたのは、フランス語圏にある自殺ほう助団体エグジット(Exit A.D.M.D.)スイス・ロマンドでした。

ここでは、昨年、3401人が新たに会員登録しています。その結果、2022年末時点の会員数は3万3411人となりました。同団体の自殺ほう助で死亡した人は502人だったそうです。

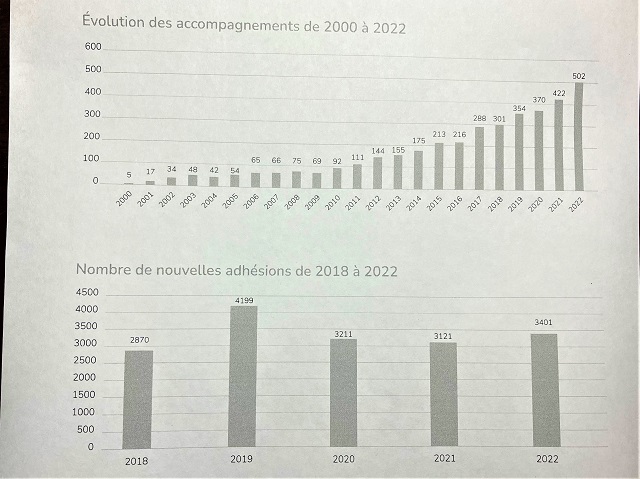

2023年4月に発行されたエグジットの『会報第 78 号 』から、グラフを二つ、ご紹介しましょう。

(※ https://www.exit-romandie.ch/files/1682340681-exit-bulletin-78-web-4250.pdf)

上のグラフは2000年から2022年までの自殺ほう助の推移が示されています。これを見ると、年々、自殺ほう助で亡くなる人が増えていることがわかります。ゴダールは2022年度に亡くなった人々のうちの一人です。

下のグラフは2018年から2022年までの新規登録者数の推移が示されています。これを見ると、2019年が突出して高いですが、2022年度も増えており、累計会員数は3万3411人にも及んでいます。

年を追うごとに、安楽死願望者が増えていることがわかります。

たとえば、RTE(Regional Examination Commissions Euthanasis:地域審査委員会)のデータを見ても、安楽死を希望する人は年々、増えています。安楽死をした人の病態で最も多いのは癌で、過半数を占めます。次いで、神経系疾患、心臓・血管系疾患、肺疾患、老化、認知症、精神疾患となっています。(※ https://job.minnanokaigo.com/news/kaigogaku/no1192/)

現在のところ、老化が原因で安楽死を望む人は、まだそれほど多くないようですが、今後、世界的に高齢人口が増加していくに伴い、老化が原因で安楽死を望む人も増えていくはずです。

いくつかご紹介したように、すでに、各種データではそのような傾向が出ています。

しかも、高齢人口の多い日本で、独居世帯が増えているのです。家族で助け合うこともできず、自力で生きていけない人が増えれば、当然のことながら、安楽死願望者も増えていくでしょう。

実際、安楽死や自殺ほう助を認める国が増えています。

鋭敏な時代感覚を持っていたゴダールは、未来を先取りして「自殺ほう助」サービスを受けていた可能性も考えられます。いつの世も、時代精神を一足早く結晶化し、作品化してきたのが、ゴダールです。

まだ人々がパソコンすら手にしていなかった1965年に、ゴダールは、 『アルファヴィル』という人工知能が管理する未来都市を描いた映画を製作していました。人口動態と技術動向とを考え合わせれば、今後の社会がどうなるか、そのエッセンスを読み取るのはそう難しいことではないでしょう。

こうして見てくると、安楽死こそが、超高齢社会にとっての重要課題になることを、ゴダールは予見していたような気がしてなりません。

自身の創作活動の集大成として、ゴダールは、映画『イメージの本』を製作しました。その後、3年余の逡巡の期間を経た2022年9月13日、正装をし、メガネを外してベッドの上に座り、ペントバルビタール・ナトリウムを飲み干しました。

彼を見守る身近な人々に、「ありがとう」という時間はありました。ゴダールは晩節を汚すことなく、自分で自分の人生をコントロールし、91年の生涯を終えたのです。

(2023/4/30 香取淳子)