前回は、フェルディナンが原始的な生活をし、内省的に過ごすことができた時期をご紹介しました。彼にとっては、自分を見つめることができ、何をすべきかがわかった貴重な時期でした。

その平和な時期が終わり、今度は一転して、フェルディナンとマリアンヌは劇画的な世界に突入していきます。そこで、今回は、ノワール系アクション・ストーリーに沿った展開をご紹介していくことにしましょう。

■ノワール系アクション・ストーリーの展開

フェルディナンとマリアンヌの原始的な生活は、いつまでも続きませんでした。マリアンヌが、耐え切れなくなってしまったのです。彼女を深く愛しているフェルディナンは、その意向に従わざるをえず、島を出ることを決意します。二人の乗った船が、まもなく着岸しようとしていた時、マリアンヌは岸辺に見知った人物を見つけ、動揺します。

こうして島から出た途端に、マリアンヌ主導でストーリーは動いていきます。フェルディナンはその巻き添えを食う恰好で、ノワール系アクション・ストーリー風に展開していきます。

●不可解なマリアンヌ

岸辺にいたアジア系の小人は、やはり、マリアンヌの知り合いでした。赤いオープンカーのボンネットの上に乗って、トランシーバーで誰かと連絡を取り合っています。マリアンヌが近づくと、待っていたかのように、「やっぱり、会えた」といって迎え入れます。

(※『気狂いピエロ』、2017年、KADOKAWAより)

この男はどうやら、マリアンヌとはなんらかの利害関係がありそうです。

マリアンヌは、フェルディナンを振り返って、「すぐ戻るわ、適当な話をして追い払うから」と声をかけ、「兄の居所も男が知ってるわ」といい添えてから、小人と共にどこかに出かけてしまいます。

フェルディナンはさっそく、日記を広げます。

「エロチシズム、別れ、裏切り、殺人・・・」と、なんの脈絡もなく、言葉を並べていきます。おそらく、この時の彼の心情を綴ったものでしょうが、これらの言葉はまさにノワール系ストーリーのキーワードであり、その後の展開を見通すような内容でした。

さて、「侯爵夫人の店」で待機していたフェルディナンは、電話連絡を受け、急いで指定のビルに向かいます。その姿を、ビルの上階から無表情に見下ろしているのが、マリアンヌです。彼女が人の気配を感じて振り向くと、真後ろに小人が銃を構えて立っていました。

(※ 前掲)

先ほど、マリアンヌと一緒に出かけた小人です。

次に、マリアンヌの手がクローズアップされ、ハサミを観客に向けて、暗号のように動かすシーンになります。前回、ご紹介したシーンです。背後の壁にはピカソの絵が掛けられています。まさに、脱文脈化された背景の下、脱コンティニュイティ化されたつなぎになっています。

やがて、部屋に入って来たフェルディナンが、ハサミを首に突き刺された小人が、血を流して倒れているのを発見します。

ここで観客は、フェルディナンが初めてマリアンヌのアパートに泊まった時、隣の部屋で死んでいた男もこのように、首にハサミを突きさされ、血を流して死んでいたことを思い出します。

マリアンヌが、ハサミでこの小人を殺したのは、明らかでした。

小人がすでに死んでいることを確認し、フェルディナンは、部屋中をくまなく探し回りますが、マリアンヌはどこにもおらず、タイプライターの上に、赤い服が脱ぎ捨てられているだけでした。

フェルディナンは、マリアンヌに裏切られたのです。

疑惑から確信に至ったと思うと、まもなく、フェルディナンは二人組の男に捕まってしまいます。

●巻き込まれるフェルディナン

ドアから、ベランダの窓から、二人の男が部屋に入って来て、逃げ場を塞ぎ、マリアンヌを探しているフェルディナンを捕まえます。

バスタブに浸けて、殺さないように痛めつけながら、彼らは執拗に、マリアンヌの居場所と金の在り処を聞き出そうとします。

「首は絞めるな、顔に女の服をかぶせて、水をかけろ」

フェルディナンは赤い服を顔にすっぽりかぶせられ、その上から水をかけられて、とても苦しそうです。

「女が仲間を殺した時、一緒にいて、俺の5万ドルを奪って逃げた」、「どうせ、マリアンヌに載せられたんだろう」、「お前に恨みはない」、「女と金の在り処をいえばいい」

そういいながら、男たちは銃をつきつけ、服の上から水をかけ続けます。

苦しさに耐えきれず、「侯爵夫人の店だ」と、フェルディナンは答えてしまいます。

それを聞くなり、男たちが出かけてしまったので、残されたフェルディナンは、日記を広げ、書き出します。

「マリアンヌの裏切り・・・」「夕方の5時は恐ろしい」「血は見たくない」そして、再び、「夕方の5時は恐ろしい」

二人組の男たちの脅し文句から、マリアンヌの正体が少しずつわかってきました。盗み、殺人、そして、裏切り・・・、フェルディナンとは別世界の女性でした。

いつの間にか、線路沿いを歩いているシーンになります。フェルディナンはレールの上に腰を下ろし、「血は見たくない」と繰り返します。マリアンヌが手を下した直後の死体を、二度も見てしまったのです。気持ちが錯乱し、自分を失っていたのでしょう。

マリアンヌに裏切られたフェルディナンは、発作的に死の誘惑に駆られていたようです。

列車の音が聞こえてくると、フェルディナンは、恐怖を避けようとするかのように、膝の間に顔を埋めます。ところが、さらに列車が近づいてくるのがわかると、さっと立ち上がり、レールから離れ、スタスタと歩き出します。

一旦は鉄道自殺を試みますが、実際に、列車が近づいてくると、フェルディナンは怖くなって逃げだしてしまったのです。フェルディナンの人物像が図らずも、浮き彫りにされたシーンです。

そんなフェルディナンですが、日記だけは書き続けています。

「街や港をさまよう・・・」、「彼は探す、マリアンヌ」、「見つからずに、日々が過ぎる」、「言葉は暗闇の中でも照らす、言葉が名付ける事物を」、「言葉は純粋性を保つ」

そして、「マリアンヌ、海」、「魂、苦味、武器」と書き続けます。

裏切られ、盗みや殺人の実行犯だとわかっても、フェルディナンのマリアンヌを愛する気持ちが萎えることはなかったのです。

●虚構と事実

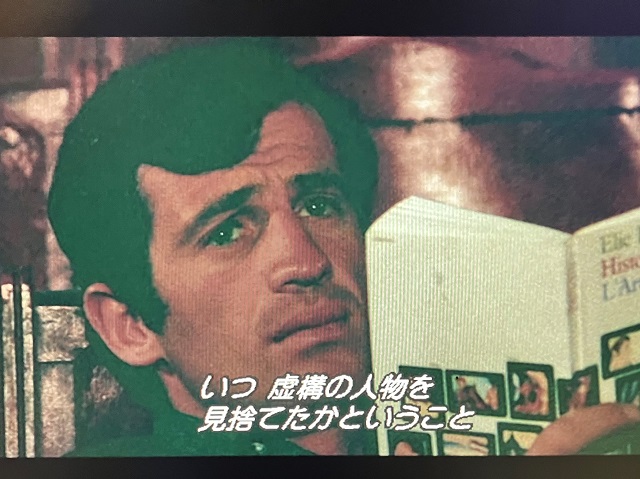

映画館の中でフェルディナンは、上着のポケットに入れたエリー・フォールの『美術史』を取り出し、読み出します。愛読書を取り出して平静を保ち、なんとかして自分を取り戻そうとしているかのようでした。

このシーンにも既視感があります。

『気狂いピエロ』の冒頭で、フェルディナンがバスタブに浸かって、この本を読んでいるシーンがありました。ベラスケスについて書かれた箇所を、理解できないでいる幼い娘に、読み聞かせていたのです。

さて、館内では、ニュースのナレーションが響いています。

「戦線の拡大と和平交渉の失敗にもかかわらず」、「ウィルソン首相は交渉継続を表明しました」

そして、ベトナム戦争の映像が映し出されます。

画面に被って、女性カメラマンの、「私たちが求めるのは、真実があるとして、真実探求のためー」、「いつ虚構の人物を見捨てたかということ」という音声が流れます。

その画面を、フェルディナンが『美術史』を手にしたまま、深刻な表情を浮かべて眺めています。

(※ 前掲)

「いつ虚構の人物を見捨てたか」…、このフレーズが気になったのでしょう。おそらく、当時のゴダールにとっても重要なものだったに違いありません。

このシーンは、ニュース映像が女性カメラマンのナレーションで語られ、それを『美術史』を手にしたフェルディナンが見ているという複雑な構図でした。

ただ、この複雑な構成の中に、ゴダールが当時、求めていたと思われる創作のエッセンスがさり気なく、端的に表現されていたように思います。

ドキュメンタリー・ベースで展開されるゴダールの実験的な映画づくりには、当時、世界から関心が寄せられていました。彼はヌーヴェルヴァーグの旗手として、注目の的になっていたのです。

若いころの私は、ゴダールのことを、硬軟取り混ぜた知の結晶のような存在だと思っていました。

ゴダールは、意識の流れを試行するジョイスに刺激され、ヌーヴォー・ロマンに関心を抱いていました。さらには、ベラスケスに傾倒し、印象派やキュビズムの画家たちにも興味を抱いていました。

実際、『気狂いピエロ』の画面には数多く、印象派やキュビズムの画家たちの作品が小道具として使われています。

映画であれ、文学であれ、絵画であれ、芸術はそもそも、虚構と事実とをないまぜにして創り上げられるものなのでしょうが、とくにゴダールは、対象を捉える視点にこだわっていたような気がします。

再び、画面に戻りましょう。

相変わらず、マリアンヌを探し続けているのでしょうか。フェルディナンは港を歩き、船の傍にいます。すると、ふいに、「ピエロ!」と叫ぶ声がします。

マリアンヌが笑いながら、近づいてきます。

「昨日、浜辺の家に行って、ノートを取って来た、最後のページを見て」、「あなたのことを詩にしたの」

「優しくて残酷」、「現実的で、現実的でなく」、「恐ろしくて滑稽」、「夜のようで、昼のよう」、「月並みで、突飛」、「素晴らしい」・・・。

気を引くように語りかけるマリアンヌに、フェルディナンは、「二人とも殺人の容疑者だ」と冷たく言い放ちます。マリアンヌが「怖いの?」と聞くと、「この瞬間・・・、といった途端、過去になるが、つまり、この空の青さとか、僕らの関係が重要なのだ」といいます。

相変わらず、二人の会話はかみ合っていません。リアリストのマリアンヌに対し、ロマンティストのフェルディナンの対比がはっきりしています。

マリアンヌは、フェルディナンのつぶやきには応えず、「兄が待っているわ」は急がせます。フェルディナンは、「死体を見慣れているんだな」とつぶやきながも、マリアンヌの要求通り、歩き始めます。

(※ 前掲)

再び、マリアンヌ主導で事態が動いていきます。そして、二人の会話はすれ違ったまま、続きます。

フェルディナンが、「君の話は複雑だ、事件だらけ」というと、マリアンヌは、当然のことながら、「違うわ」と否定します。すると、フェルディナンはすかさず、「チャンドラー風に僕を殴った二人組」と水責めにされたと、恨みを口にします。

マリアンヌへの拭い難い疑念が再び、フェルディナンの胸をよぎったのでしょう。「チャンドラー風」と形容されていますが、痛い目に遭わされた経験が、彼女への不信感を募らせていることがわかります。

チャンドラー(Raymond Thornton Chandler, 1888-1959)は、犯罪小説、ハードボイルド系探偵小説で有名なアメリカの小説家であり、脚本家です。彼が書いた小説のほとんどが映画化されていますから、ゴダールは、拷問のシーンなどを参考にしていたのかもしれません。

●失意から爆死へ

マリアンヌは、「兄が金を奪う」、「仲間にも秘密」、「追ってきたら、殺す」、「後は?言われたとおりに」と、次々とフェルディナンに告げます。兄と会った後の段取りを伝えているのですが、まるで命令しているかのようです。フェルディナンはもはや完全に隷属状態になっています。

そして、マリアンヌが銃を構えるシーンになります。

(※ 前掲)

「自由と自分を守るためなら、何人でも殺せる」、「キューバ、ベトナム、イスラエルを見て」というセリフを投げかけたかと思うと、マリアンヌは二人組を殺します。時局になぞらえ、目を逸らすことによって、殺人を正当化しているのです。

明確な目的を持つリアリストのマリアンヌに対し、愛を語り、生の実在を考えるロマンティストのフェルディナンは、ただ従うしかありませんでした。

マリアンヌからお金の入ったカバンを受け取ったフェルディナンは、車で逃走し、その後、ボーリング場でマリアンヌに会います。そのまま行動を共にしたかったのですが、フェルディナンは拒否され、30分後、港で落ち合う約束で、カバンを渡します。

ところが、港に着いてみると、ボートはちょうど出たばかりでした。船上でマリアンヌが兄と抱き合っているのが見えます。

またしても、裏切られたのです。

フェルディナンは目についた漁船に飛び乗り、後を追い、島に着きます。

「マリアンヌ!」と叫ぶと、どこからか、いきなり銃声が聞こえてきます。そして、兄とマリアンヌがカバンを抱え、上へ上へと岩山を駆け上っていくのが見えます。とっさにフェルディナンが撃つと、兄が転げ落ち、その後、マリアンヌもまた、頭から血を流して倒れ込みます。

フェルディナンは、マリアンヌを殺す気は毛頭、ありませんでした。

彼女を抱きかかえて小屋に運びながら、フェルディナンは、「仕方なかった」と声を詰まらせ、ベッドに寝かせます。すると、「お水を」と力なく、マリアンヌがいいます。まだ生きているのです。

生きていることがわかると、「君のせいだ」とフェルディナンは責めます。すると、「ごめんね、ピエロ」とマリアンヌはふりしぼるように、かすかな声を出します。いつものように、「フェルディナンだ」と反応しながらも、「もう遅い」とつぶやきます。

マリアンヌは左右にゆっくりと首を振ったかと思うと、ガクッと脱力し、こと切れました。

(※ 前掲)

フェルディナンは、愛する女性を自分の手で撃ち殺してしまったのです。

場面はすぐに切り替わり、日記を書くシーンになります。

「ダイナマイト、機関銃、武器を供給、金曜日」という言葉が並びます。

それから、フェルディナンは交換台に電話をかけ、パリにつながるのを待ちます。その間に、倉庫でダイナマイトを探します。ついでに、近くにあった青いペンキを見つけると、受話器を持ったまま、顔に塗り始めます。

額に塗り、鼻に塗り、頬から顎にかけて塗っていくうちに、電話が鳴って、パリの自宅とつながりました。

「奥様はいる?」、「子どもたちは元気?」と矢継ぎ早に、質問をしていきます。電話に出た家政婦は不審に思ったのでしょう、「どなたですか?」と尋ねたようです。すると、フェルディナンは慌てて、「いや、誰でもない」といって、電話を切ります。

再び、日記に戻り、「芸術、死」と記します。

●芸術、死

顔をペンキで青く塗ったフェルディナンが、赤と黄色のダイナマイトを両手に持ち、叫びながら、海をめがけて岩山を下っていきます。

異様です。まさに”気狂いピエロ”でした。

途中で腰を下ろしたフェルディナンは、まず、黄色いダイナマイトを巻き付けます。今度は、その上から赤いダイナマイトを巻き付け、紐でしばります。

(※ 前掲)

ペンキで青く塗った顔の上に黄色のダイナマイト、その上から赤いダイナマイトを巻きつけているので、顔がすっぽりとカラフルなダイナマイトに包まれてしまいました。フェルディナンは、色の三原色で頭部全体を覆い、芸術的な死を準備しようとしていたのかもしれません。

色の三原色は混ぜ合わせると、黒になります。

巻き終わると、フェルディナンはマッチを擦って、引き縄に火をつけます。たちまち、縄に火がまわっていきますが、フェルディナンは、「僕はバカだ」といいながら、慌てて、火を消そうとします。

レールに座っていたフェルディナンが、列車が近づく音がすると、その場を立ち去ったのと同様、直前になって、死を回避しようとしたのです。

ところが、間に合わず、爆発してしまいました。最後の最後になって、取り乱した様子をみると、覚悟の死というわけでもなかったのかもしれません。

次の画面は、遠景で捉えた爆発後の映像になります。

(※ 前掲)

爆発の後、岩山の上から黒煙がもくもくと、空高く立ち上っていくのがわかります。顔に塗ったペンキの青、ダイナマイトの黄色と赤、それら「色の三原色」が交じり合って、黒煙となって、天に昇っているのです。

まさに、フェルディナンが日記に書き記した「芸術、死」が実行されたのです。

しばらく間をおいて、海の光景になりました。空と海との境目が淡く、まるで溶け合っているように見えます。

(※ 前掲)

「また、見つかった! 何が?」

「太陽と共に去った海が」

このような字幕が画面に表示され、映画『気狂いピエロ』は終わります。

初めてこの映画を観た時、とても心動かされたのが、このシーンでした。愛する人を、ちょっとした行き違いから殺してしまったフェルディナンが、やがて、ダイナマイトで自爆するのがクライマックスだとすれば、その後、訪れた静かなエンディングシーンです。

この時のセリフがとても心地よく、脳裡に沁み込んでいったことを覚えています。

ところが、今回、DVDを見て、字幕に表示されている言葉に違和感が残りました。記憶しているセリフとは異なっているような気がしたのです。

改めて、ランボー詩集を見てみました。すると、次のような訳になっていました。

「また、見つかった!」

「何が? 永遠」

「太陽に混じった」

「海だ」

(※ アルチュール・ランボー、鈴木創士訳、『ランボー全詩集』、河出文庫、2010年、p.57.)

この箇所は、ランボーの詩集『地獄の季節』の「錯乱 II – 言葉の錬金術 (Délires II – Alchimie du verbe)」の中の詩、「永遠」の一節です。

ちなみに、この部分の原文は次のようになっています。

Elle est retrouvée.

Quoi ? – L’Eternité.

C’est la mer allée

Avec le soleil.

(※ https://www.poetica.fr/poeme-651/arthur-rimbaud-eternite/)

原文と照らし合わせてみると、映画の字幕は直訳過ぎるような気もします。とはいえ、「allée」と書かれており、「aller」が使われているので、映画の字幕のような訳でもいいのかもしれません。

念のため、該当部分の詩の朗読を聞くと、やはり、「allée」になっていました。

こちら → https://youtu.be/AfQFcN_Nz18

(※ CMはスキップするか、×で削除してください)

ただ、「太陽と共に去った海」という訳語では、具体的な情景をイメージすることができず、しっくりきません。

そこで、辞書を引いて見ると、「aller avec qn/qc」で、「…と調和する」という意味になることがわかりました。だとすれば、「太陽と調和した海」ということになりますので、具体的にこの場の情景をイメージすることができます。

改めて、見事なエンディングだと思います。

ゴダールは、『気狂いピエロ』の中で、ランボーに限らず、詩人や画家、作家の作品、あるいは、映画から多数、引用していました。まさにコラージュによって、作品を複層化し、厚みを加え、妙味を添えていたのです。

■ゴダールが共感したベラスケスの晩年

『カイエ』に映画評論を書いていた頃、ゴダールは、「映画はその古典性によってこそ、真に現代性をとらえることができる芸術になる」と主張していました(※ Colin MacCabe、堀潤之訳、『ゴダール伝』、p.88. みすず書房、2007年)。

実際、『気狂いピエロ』は、エリー・フォールのベラスケス論の引用から始まっています。画面にコラージュされる本や絵画や音楽の多くは、誰もがよく知っている作品の一節でした。ゴダールは、過去から現在につながるさまざまな芸術作品の中から、その一端を取り込み、現代を表現しようとしていたのかもしれません。

この本を書いたマッケイブは、『ゴダールの映画史』に匹敵するものを映画やテレビにおいて見出すことはできないが、『フィネガンズ。ウェイク』と比べることはできるとし、ジョイスはこの書の中で、「歴史と言語の全体を主題としており、その基本的な創作上の原則としてモンタージュを用いているーただし、一つ一つの単語の内部で作動するモンタージュである」と記しています(※ 前掲。p.314-315.)

ジョイスについては、前回、ご紹介しましたが、ようやく自身の居場所を見つけた時、フェルディナンはどういうわけか、「ジョイス」の名を口にしていたのです。なぜ、そうだったのか、マッケイブの解説を読んでみると、わかるような気がします。

ジョイスもゴダールも、モンタージュ、あるいは、コラージュという手法を使って、作品の中で、当代を表現しようとしていたのです。

ランボーに引きずられ、創作の到達地点を見出したフェルディナンは、ジョイスに導かれ、その表現方法を見出していたといえるでしょう。

一方、ゴダールは、リアリズムとモダニズムの間で模索していました。

ゴダールは次のように述べています。

「物語というのは、ひとが自分自身の外へぬけ出るのを助けるものなのだろうか、それとも、自分自身のなかにもどるのを助けるものなのだろうか?」

(※ Jean-Luc Godard、奥村昭夫訳『ゴダール映画史(全)』、p.316、筑摩書房、2012年)

作者と作品との関係について、アイデンティティの観点から、ゴダールが思い悩んでいたことがわかります。

『気狂いピエロ』を製作した頃、ゴダールは、「自分が気に入ったものや自分の心にふれたもの、自分の手に入ったものなどを映画にすれば、かならずよいものになると思って」いたといいます。

(※ Jean-Luc Godard、奥村昭夫訳『ゴダール映画史(全)』、筑摩書房、2012年、p.299)

ちょうどその頃、ゴダールが読んでいたのが、エリー・フォールの『美術史』(※ “Histoire de l’Art”, Elie Faure, 谷川渥ら訳、『美術史 4 近代美術』、2007年)でした。

その中で、ゴダールが心惹かれたのが、ベラスケス(Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, 1599 – 1660)についての記述でした。その記述のどこに惹かれたのかについて、ゴダールは、次のように書いています。

「ベラスケスはその生涯の終わりごろには、事物と事物の間にあるものだけを描いていたと記されていました。私は少しずつ、映画というのは、事物そのものではなく、事物と事物の間にあるもの、だれかとだれかの間にあるもの、観客と私の間にあるものだということに気づくようになりました」(※ 前掲、『ゴダール映画史(全)』、p.299.)

そのエリー・フォールは、ベラスケスについて、次のように記しています。ちょっと長いですが、引用してみましょう。

「ベラスケスは晩年に近づくほど、こうした黄昏時の諧調をいっそう探し求め、おのが心の誇りと慎み深さを表現する神秘に絵画に移行させようとした。彼は昼間を放棄し、室内の半暗がりに心を奪われていた。そこでは、移ろいがいっそう微妙かつ親密なものとなり、ガラスのなかの反映、外から射し込む光線、青い果実のごとき綿毛に覆われた若い娘の顔によって神秘性が増幅され、娘の顔は、散らばった薄明かりをことごとくそのぼんやりとした不透明な光のなかに吸収するように見える」(※ 前掲。『美術史 4 近代美術』、p.147.)

こうしてみると、『気狂いピエロ』のラストシーンで、海と空が調和し、溶け合った映像が使われていた理由がわかるような気がします。

当時、ゴダールは「映画というのは、事物そのものではなく、事物と事物の間にあるもの」だと考えていました。境界のない世界こそが、自然界の本来の姿であり、宇宙の真の姿なのだと認識していたのでしょう。

今回、DVDで『気狂いピエロ』を見て、ラストシーンの素晴らしさを再認識しました。さらに、ゴダールが当時、映画製作もまた、分節化せず、分断化せず、事物と事物の間にあるものを重視していたことの得難さに気づきました。

自爆シーンの後、この映画は、空との境目のない静かな海の風景で終わりました。まるで生と死にも境界はなく、すべてが滔々と続く、自然界の営みのようだと言っているように思えました。(2023/3/04 香取淳子)