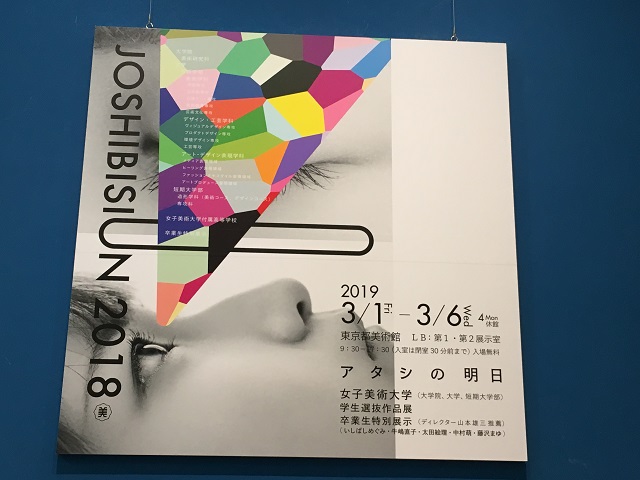

■アンドリュー・ワイエス展の開催

アンドリュー・ワイエス展が、東京新宿区の美術愛住館で2019年3月16日から5月19日まで、開催されています。私はこれまでワイエスの作品を見たことがなかったので、4月5日、美術愛住館に行ってきました。地下鉄四谷三丁目駅から徒歩3分ほどの住宅街にある、こじんまりした美術館でした。

この美術館は、作家の堺屋太一氏と画家池口史子氏が20年ほど居住していたビルを改装し、2018年3月に創設されました。開館一周年記念として、「アンドリュー・ワイエス展」が開催されています。

展示されていたのはいずれも、丸沼芸術の森(http://marunuma-artpark.co.jp/)が所蔵する「オルソン・ハウス・シリーズ」コレクション238点の中から選ばれた作品でした。1939年から1969年までの作品が、1F展示室に23点、2F展示室に16点と計39点、それに加え、オルソン・ハウスの模型が1点、展示されていました。

1F展示室では、オルソン家に関する作品が展示されており、2Fでは、その住民であるクリスティーナを描いた作品「クリスティーナの世界」の習作を中心に、関連作品が展示されていました。オルソン家をテーマに展示作品が絞り込まれており、しかも、習作が多かったので、アンドリュー・ワイエスの創作過程を考えるには恰好の展示構成になっていました。

それでは、印象に残った作品をご紹介していくことにしましょう。

■透明感のある色調、柔らかな陽光、日常性の中の煌き

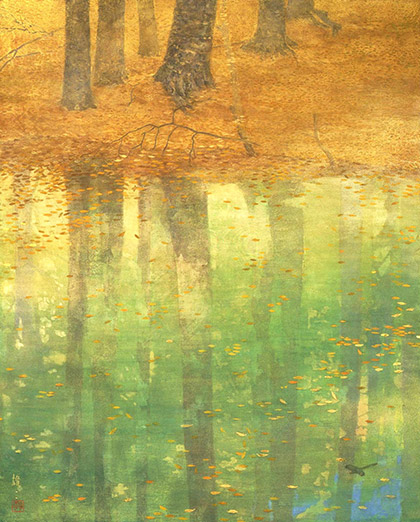

会場に入った途端、目に飛び込んできたのが、「オルソン家の秋」(水彩、紙、55.0×75.4㎝、1941年)でした。

『丸沼芸術の森所蔵 アンドリュー・ワイエス水彩素描展』より。

透明感のある色調がとても印象的です。水彩画とはいいながら、滲みを活かした作風はまるで墨彩画のようにも見えます。とくに白の扱い方がきわだっていて、画面に洗練された味わいが醸し出されており、惹きつけられました。

次に印象に残ったのが、「穀物袋」(水彩、紙57.4×36.4㎝、1961年)です。

『丸沼芸術の森所蔵 アンドリュー・ワイエス水彩素描展』より。

柔らかな陽光が納屋に射し込み、穀物が詰まった袋を照らし出しています。直接、光が当たっている部分、影になった部分、照り返しで明るくなっている部分、それぞれが微妙に描き分けられていて、袋の中に入っている穀物のずっしりとした重さが感じられます。

戸口に立っている男の影が床や穀物袋に及び,半身を見せただけの姿に密やかな存在感を与えています。よく見ると、影になったところにブリキのバケツが置かれているのがわかります。縁どられたわずかな白と黒い手提げだけで、隠れていたバケツを見える存在にしているのです。

陽光が優しく、柔らかく、そして、温かく射し込み、ありふれた日常生活の一コマを浮き彫りにしています。ヒトが暮らす生活の中で、ともすれば見落とされがちな美しさがさり気なく捉えられていて、引き込まれました。

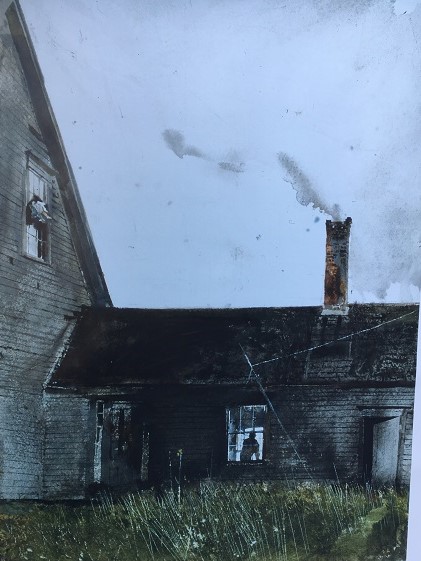

1F展示室ではこのように、オルソン家に関する作品が主に展示されていました。一連の作品の中で、オルソン家の情景を捉え、見事に作品化されたものがあります。それが、「オルソン家の朝食」(水彩、紙、61.0×41.8㎝、1967年)です。

煙突から煙がたなびき、窓辺には人影が見えます。朝食の準備が始まっているのでしょう。ふと左上を見ると、上階の窓の破れた部分が衣類のようなもので覆われ、雨や寒さが室内に入り込まないよう塞がれています。オルソン家の人々が、貧しくても工夫を重ねて生きている様子がうかがいしれます。

手前の草むらには小さな白い花がいくつも咲いています。無彩色の家を背景に、くすんだ濃い緑の草むらの中で、丁寧に捉えられた小さな花の白が効いています。早朝の陽射しが射し込む中、オルソン家にささやかな幸せのひとときが訪れていました。

この作品は、美術館入口に掲げられていたポスターに採用されていました。オルソン家の朝食時の情景が、周囲の風景と絡めて見事に表現されている作品でした。

1F展示室で見た作品の中から、三作品をご紹介しました。透明感のある色調といい、微妙な陽光の捉え方といい、そして、情景のエッセンスを切り取って表現する描き方といい、ワイエスの繊細な感受性と画力を感じさせられました。いずれもアンドリュー・ワイエスの特質が見事に表出している作品でした。

何気ない日常生活の中に、ワイエスは煌きを見出しました。それを、印象的な構図と繊細な色遣いの下、白をシャープにあしらって作品化していくところに、ワイエスの特徴があるといえるでしょう。

それでは、2Fに上がってみましょう。

■クリスティーナの世界

2Fにはオルソン家の模型が置かれ、オルソン家のクリスティーナ関連の作品が展示されていました。展示されていた絵画16点のうち、なんと6点が「クリスティーナの世界」習作、1点が「アンナ・クリスティーナ」習作、「クリスティーナの墓」でした。それ以外は、オルソンの家が3点、自画像、その他です。ほとんどがクリスティーナ関連の作品だったのです。

ところが、どういうわけか、2F全体を見渡してみても、肝心の「クリスティーヌの世界」が展示されていません。

気になって、受付でもらった資料を見てみました。読んでみると、美術愛住美術館館長の本江邦夫氏が、「クリスティーナの世界」について触れている箇所が見つかりました。

「この絵が終戦後間もない1948年に描かれ、翌年、モダニズムの牙城ニューヨーク近代美術館(MOMA、1929年創設)のアルフレッド・バー2世(28歳で初代館長となった)に1800ドルで購入され、同館でもっとも有名な、そして門外不出の絵になっていったことはあまりにもよく知られた事実だ」(配布資料)

これを読んでようやく、「クリスティーナの世界」と謳われながら、展示されているのは習作ばかりで、本作が展示されていないことの理由がわかりました。「クリスティーヌの世界」は、所蔵するニューヨーク美術館から門外不出の作品だったのです。

とはいえ、本作がないのでは、この作品を考える手掛かりがありません。

そこで、インターネットで探してみると、ユーチューブでこの作品を取り上げた2分ほどの映像を見つけることができました。ご覧いただきましょう。

こちら →https://www.youtube.com/watch?v=2FCujuesEB4

この映像では35秒辺りで、本作が映し出されます。私は一度、この作品を新聞で見たことがありますが、その時はこの作品が若い女性を描いたものだと勝手に思っていました。ピンクの服を着ていますし、スリムな体つきからそう判断してしまったのです。

今見ても、もし作品についての説明を聞かなければ、そのように思ってしまうでしょう。それほどこの女性の後ろ姿は若く、可憐で、心細げでした。

それでは、作品を具体的に見てみることにしましょう。

先ほどご紹介したユーチューブ映像を静止し、撮影したものなので、画像には線が入っていますが、ご了承ください。概略はわかると思います。

若い女性がたった一人、広い野原で腰を下ろし、草むらに手をついて、誰かを待っている様子です。ピンクの服の肩から腰にかけて射しかかる明るい陽射しが、女性の後姿をことさらに印象付けます。

最初、この作品を見た時、私はなぜ、この女性はこんなところで腰を下ろしているのか、なぜ奇妙に身体を捻じった姿勢を取っているのか、不思議でなりませんでした。よく見ると、腕がとても細いことがわかります。そのことも気になっていました。

先ほどご紹介した映像を静止し、部分的に撮影した写真で見てみることにしましょう。

ユーチューブ映像より。

この写真を見て、なにより妙だと思ったのは、手です。草むらに置いた手の甲と指が異様に太く、女性の手とは思えないほど頑健で、しかも、どの指も汚れています。それに比べ、あまりにも腕が細くて白く、バランスがとれていませんでした。

同様にして、足元を部分的に撮影した写真がこれです。

ユーチューブ映像より。

横座りした女性の足元を見ると、スカートからはみ出した脚も、先ほどの腕と同様、まるで骨と皮のように細く、不安定です。これではとても身体を支えることはできないでしょう。女性の腕と手、脚の形状には違和感を覚えざるをえませんでした。

体幹部に比べて細すぎる手や腕、脚は、身体構造上、リアルな描き方とはいえません。なにより、それ以外の部分のリアリスティックな描写とは明らかに異なっているのが奇妙でした。

一体なぜ、このような描き方をしたのでしょうか。

再び、先ほどご紹介した映像に戻ってみましょう。ナレーションでは、この作品の制作動機について、以下のように説明されていました。

アンドリュー・ワイエスが窓から外を見た時、クリスティーヌが這っているのに気づき、ふいに創作意欲を刺激されたというのです。

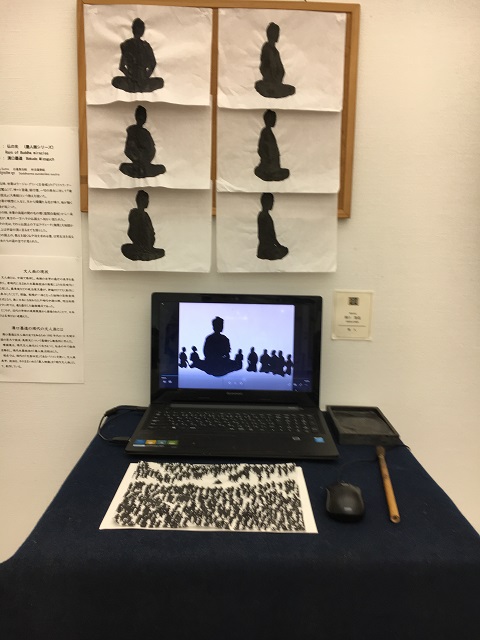

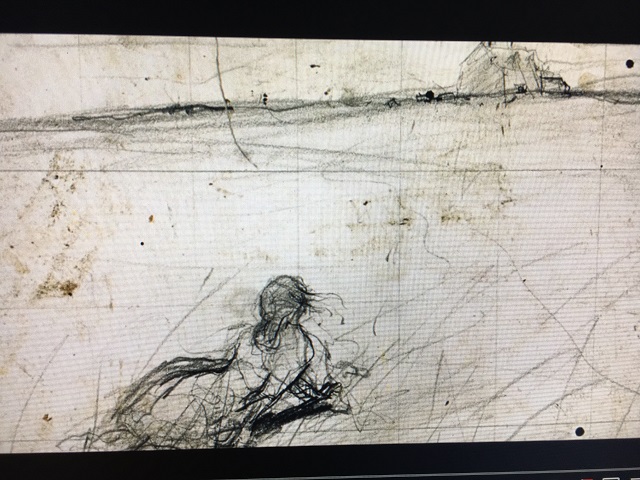

創作意欲を刺激されると、ワイエスはすぐさま、デッサンをしています。それが、下記の図です。

『丸沼芸術の森所蔵 アンドリュー・ワイエス水彩素描展』より。

まさに走り書きです。ただ、これはまだクリスティーヌの姿態と地平線を画面に留めたものにすぎません。この図からは、ワイエスが、彼女が這っているところだけを意識していたことがわかります。

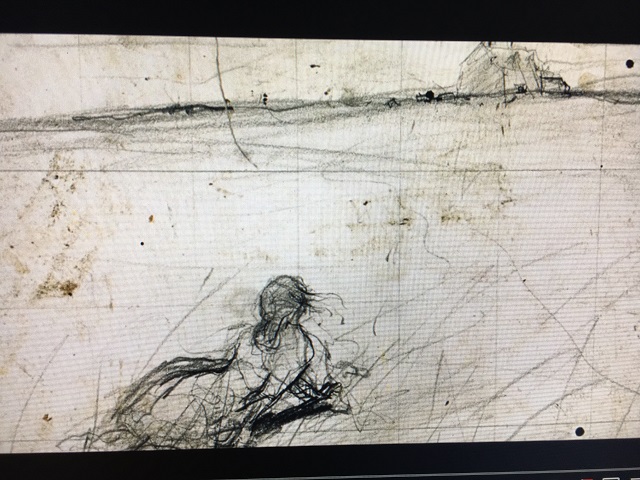

その後、構図を固め、全体像がわかるように描かれたデッサンがあります。それがこちらです。

着想段階の図に比べ、地平線が上がった反面、女性の位置が手前に下がり、遠景の家がやや中寄りにズレています。画面全体に罫線が引かれ、モチーフの位置関係が計算された上で決定されていることがわかります。完成作品に近い構図です。ただ、手や腕や脚は曖昧に処理されています。どうやら、この時はまだ、手や腕をどういう形状にするか、脚をどうするか、考えがまとまっていなかったようです。

私が最初にこの作品を見たとき、手や腕の大きさやバランスが悪くて妙だと思いましたが、ワイエスはこれらのデッサンを残していました。

ユーチューブ映像より。

これを見ると、腕は細いのに手の付け根の骨格は太く、手の甲と指が太く、ごつい形状に変形しています。

さらに、右手をつき、横座りになった姿勢の女性のデッサンがあります。左上方には、袖から下の二の腕、関節、腕のデッサンが描かれています。とくに、二の腕が不自然に湾曲して描かれているのが気になります。これらを見ると、ワイエスが右手の腕と関節、二の腕の描き方について悩んでいたことが推察されます。

『丸沼芸術の森所蔵 アンドリュー・ワイエス水彩素描展』より。

足元を見ると、スカートから覗いた脚はか細く、腰回りも細く、スカートにはかなりのゆとりがあります。この女性の身体は相当、虚弱なのだという気がします。

Wikipediaによると、クリスティーヌは下半身がマヒしていたと説明されています。そのことがわかると、骨と皮だけのように見えた脚の細さもマヒのせいだったのだと納得できます。手の甲や指が太く、ごつく見えたのは、手と指が足の役割を果たしていたからでしょう。

調べてみると、彼女の病名はポリオではなく、遺伝性の進行性疾患であるCMT( Charcot-Marie-Tooth disease)だといわれています。

こちら →https://www.gizmodo.jp/2016/05/post_664594.html

ちなみにこの作品は、ワイエスが1948年に、81.9×121.3㎝サイズの石膏ボードにテンペラで描いたものです。モデルはオルソン家のクリスティーヌですが、この時、彼女は55歳だったといわれています。

ところが、作品の中の女性は10代か20代の若い女性にしか見えません。腰回りに贅肉が付いていませんし、姿勢に張りがあり、髪の毛もつややかです。

そこで習作を振り返ってみると、その中の一つに、ドライブラッシュを使った水彩画があります。

ユーチューブ映像より。

これは、6点ある「クリスティーナの世界」習作のうちの一つで、2Fに展示されていました。水彩で描かれ、透明感のある画風で若い女性の後姿が捉えられています。本作に比べ、やや立ちあがった姿勢で、腰や腿がしっかりと上半身を支えています。腰の捻じり方も不自然ではありませんし、二の腕も不自然に細くはありません。これを見ると、若い女性がごく自然に、地面に手をつき、何かを見ている姿勢に見えます。

ワイエスはおそらく、試行錯誤を重ねながら、最終的な姿に調整していったのでしょう。その調整の過程で重視されたのが、手や指、腕、脚の描き方でした。先ほどご紹介した手や指、腕、足首などのデッサンを見ると、そのことがよくわかります。下半身マヒの状態で這っていくときの手や腕の形状を把握し、修正を積み重ねていったのでしょう。

■日常性、健気さの中に潜む美の発見

今回はまず、1Fに展示されていた「オルソン家の秋」、「穀物袋」、「オルソン家の朝食」を紹介し、その後、2Fに展示されていた「クリスティーナの世界」習作を中心にご紹介してきました。これらの作品を通して見えてきたのが、アンドリュー・ワイエスのピュアで清らかな精神世界です。

「オルソン家の秋」では、透明感のある色調に惹かれました。手前に紅葉しはじめた草花、遠景に建物と樹木が描かれています。興味深いのは、余白に相当する部分が随所に設けられ、情感に満ちた光景になっていたことです。ピュアな印象を受けたのはそのせいでしょう。さらに、建物にあしらわれた白が印象的で、洗練された美意識が感じられました。

「穀物袋」では、柔らかな陽光の下、膨らんだ穀物袋に健気な労働の成果が浮き彫りにされています。農家ならどこにもありそうな穀物袋が、メインモチーフとして取り上げられ、輝かしく、丁寧に描かれています。ワイエスは、日常生活のありふれた一コマに美を見出し、作品化に成功したのです。

「オルソン家の朝食」では、一日の始まりである朝食時の光景が、屋外から一つの情景として捉えられています。窓辺に佇む人影、煙突からたなびく煙、そして、破れた窓をふさぐ布といったモチーフに、オルソン家の人々の生活行動、生活倫理の痕跡を見ることができます。

手前の草むらに咲く小さな白い花が、ひっそりと暮らすオルソン家に彩りを添えています。朝食時の光景を屋外から捉えることによって、オルソン家の生活ぶりを俯瞰し、象徴的に表現することができています。画面を通し、貧しくても健気に生きるヒトの息遣いが感じられました。

最後に、「クリスティーナの世界」の一連の習作からは、下半身がマヒした女性の健気さと孤独がシンボリックに、そして、美しく作品化されていく過程が示されていました。

先ほどご紹介したように、この作品を着想した段階の走り書きが残っていました。そこには、這って進む女性の後姿とその対角線上の彼方に矩形のようなもの、そして、地平線がラフに描かれていました。

走り書きに次いで描かれたデッサンでは、女性の姿勢は修正され、傾きの度合い、腰のひねり具合など、完成作品にほぼ近いものになっていました。ただ、この段階では、手や腕、脚の形状はまだ曖昧でした。

興味深いのは、デッサンでは女性が曲がりくねった道の上を這っているように描かれていたのに、完成作品ではこの道は消去され、一面、草の生えた野原に変化していました。そして、デッサンにはなかった小さな小屋のようなものが一軒、遠景の中ほどに描き加えられていました。

デッサンと完成作品を見比べてみると、ワイエスの思考のプロセスを追うことができます。二つ並べて、見比べてみることにしましょう。

家に通じる道が消去されたおかげで、女性は硬くごつごつした道を這って進んでいるのではなく、野原で一休みしているように見えます。そして、遠景中央付近に小さな家が一軒、付け加えられたおかげで、構図に安定感が生まれ、孤立感が減じられました。

デッサンの段階ではおそらく、ワイエスが窓から目にしたクリスティーヌの姿が、そのまま捉えられていたのでしょう。ところが、いざ形にしてみると、それではあまりにも悲劇性が強すぎました。そこで、曲がりくねった道を消去し、辺り一面、草が生い茂る野原に変えたのではないかと私は思います。さらに、小さな家を一軒、描き加えることによって、地平線上の孤立感をやわらげたのでしょう。

完成作品では、ピンクの服の肩や背中、腰部分に陽光が射し込み、明るさと華やかさが演出されています。よく見ると手や足首は異様なほど細く、手や指はごつく汚れています。ところが、ぱっと見ただけでは若い女性が野原で腰を下ろしている姿にしか見えません。ここでも、色彩と光の取り入れ方によって、悲劇性が抑えられています。

ピンクの服に背後から射し込んだ陽射しは、野原にも大きく射し込み、温かさと爽やかさ、幸せ感を醸し出しています。ワイエス独特の透明感のある色彩がなんと快く、優しく感じられるのでしょう。

下半身マヒの女性がたった一人、野原を這って進んでいます。見ていて辛くなってしまうような光景ですが、それほど遠くない彼方に家が見えます。一歩一歩、這い進めば、やがては辿り着ける距離です。そこに希望を見出すことができる構図にしたところに、健気に生きているヒトをエンカレッジしようとするワイエスの気持ちが透けて見えてきます。

こうして、「クリスティーヌの世界」と一連の習作を比較して見て来ると、ワイエスは目にした現実をそのまま描くのではなく、感情を徒に刺激するような要素は削除し、画面構成に必要なものは現実には存在しなくても、描き加えていることがわかります。

一連の習作からは、単なる写生をいかに芸術作品に高めていくか、ワイエスが繰り返した試行錯誤の過程を見て取ることができます。

今回、ご紹介した作品はいずれも、モチーフそのものは日常生活の中で発見されたものでした。ワイエスは何気ない光景の中に見出した健気さを、卓越した画力によって、美に結晶化させてきました。

彼の創作衝動を突き動かしたものは、健気に生きていこうとするものへの愛惜の情でしょう。はじめてワイエスの諸作品を見て、芸術の美しさ、深淵さに触れたような気がしました。素晴らしい展覧会でした。(2019年4月8日 香取淳子)