■アジア創造美術展の開催

「第16回アジア創造美術展2019」(国際墨友会主催)が、2019年1月23日から2月4日まで、国立新美術館で開催されました。私は2月3日に訪れたのですが、まず、会場に入った途端に驚いてしまいました。鎧兜が二つ、正面に設置されていたのです。

こちら →

正面上方には、大きな円(環)が墨で力強く描かれています。まるでその大きな円(環)を支えるかのように鎧兜が二つ、左右に鎮座していたのです。鎧兜といえば武士の象徴であり、工芸品(美術品)としても貴重なものです。そして、鎧兜といえば武士道を連想し、武士道といえば日本人の倫理観の源泉の一つとして想起されます。

鎧兜を見ていると、さまざまな思いが胸を過ります。重厚な鎧兜には、いまや多くの日本人から失われようとしている毅然とした態度、風格、和の心といったようなものを重ね合わせることができるでしょう。そう思うとなおのこと、グローバル化の波に押されて消えていった、生活文化とセットになって育まれてきた日本文化が偲ばれます。

人目を引く大きな円(環)は、墨で勢いよく描かれています。

濃く太く描かれた先端と、薄くかすれた最後尾との境目に、手描きの「Torch of Asia」が、円(環)をはみ出すように書かれており、その下に円(環)の中に収まるように書かれた活字の「Exhibition」が印象的です。日本(アジア)からの墨文化の光明で世界が繋がり、和を成すということが示されているのでしょうか。円(環)と文字のバランスが絶妙で、力強いメッセージが込められているように思えました。

さらに、右手前には二本の竹が天井から吊るされており、そこに水墨画と、影絵の人物画がさり気なく掛けられていました。黒いシルエットで描かれた作品を見て、この作品が竹に掛けられていた理由がわかりました。墨竹画を踏まえて考案された、溝口墨道氏の墨人画だったのです。

入口のコーナーは、展示物がユニークなら、そのレイアウトも斬新で見応えがありました。それでは次に、正面と右面が見える角度から、このコーナーを見てみることにしましょう。

こちら →

左手前にはやはり天井から吊るされた二本の竹に水墨画が3枚掛けられています。右手前で見た水墨画と同様、張暁文氏の作品でした。いずれも墨で満洲の心が表現されています。右手の壁面上方には、黒地に白、赤、青で書かれた「アジア創造美術展」の文字が見え、その下に掛け軸が4点展示されています。

この角度から入口の展示コーナーを見ると、手描きの「Torch of Asia」といい、掛け軸や水墨画や墨人画といい、国境を越えて、墨でつながる表現世界が端的に示されていることがわかります。そして、大きな円(環)は、無であり、悟りの世界であり、和でもあるのでしょう。まさに仏心と和の心です。入口の一角に設えられた展示コーナーには、今回の展覧会のコンセプトが凝縮されて表現されていたのです。見事な展示の仕方でした。

それでは印象に残った作品を見ていくことにしましょう。

■小林東雲氏の作品

会場に足を踏み入れるなり、見入ってしまったのが、入口近くに展示されていた、小林東雲氏の「慈母観世音菩薩」という作品です。

なんとも劇的な構図に興味をかき立てられ、しばらく作品の前で佇んでいました。

画面の右側に聳え立つように高く立ち上る波が描かれ、真ん中寄りの白く弾ける大きな波頭の下方には,小さな子どもが描かれています。白く弾け飛ぶ波頭の荒々しさに反し、子どもの姿があまりにも幼くてか弱く、その落差が印象的です。押し寄せる大きな波は太い黒で強調されており、いまにも子どもが呑み込まれてしまいそうで、ハラハラしてしまいます。画面の右側にはそのように観客をハラハラさせる危機的状況が描かれていたのです。

こちら →

画面左側を見ると、菩薩の背後でやはり波が立ち上がっていますが、子どもの背後の波ほど大きくありません。危機的状況を感じさせるものでもありませんし、菩薩の周囲はむしろ明るく光が射しています。怒涛の中でも菩薩の周囲だけは平安で安穏だということが示されています。その光は柔らかく伸び、菩薩を見上げる子どもの周囲にまで達していました。

よく見ると、菩薩の天衣の端が子どもの身体全体を包むように巻き上がっており、小さな身体にも天衣のようなものがまきついています。その先端は波間に沈んでいますが、このような天衣の形状からは、子どもが無事、菩薩に受け入れられたことが示されているように思えます。

危機的状況にありながら、子どもの表情が意外なほど落ち着いて見えるのは、おそらく、そのせいでしょう。

じっと見ていると、あどけない顔の子どもが奇妙なほど静かで、限りなく寂しげなのが気になってきます。子どもながら、まるで諦観に達しているかのようです。不思議に思いながら、思わず、じっと見てしまいました。

こちら →

子どもは顔を上げて跪き、手を合わせています。その頬やお尻、脹脛の肌は白くて柔らかく、無垢そのものです。この世の穢れを知らず、疑うことを知らず、天真爛漫に生きてきた子どもの姿が優しい筆遣いで描かれています。

微かな笑みを浮かべ、子どもは膝をつき、手を合わせて見上げています。視線を辿ると、慈悲深い菩薩の顔に行きつきます。

こちら →

菩薩は慈悲深い表情を浮かべ、左手に蓮華の花を持ち、右手首に数珠を掛けています。やや俯き加減になって視線を下方に落としていますから、遠目からは子どもと視線を絡ませているように見えます。ところが、よく見ると、視線は交差しておらず、微妙にずれていました。菩薩は目の前の子どもではなく、子どもを取り巻く状況そのものを見ているのでしょうか。解釈の余地が残されているところにこの作品の含意が感じられます。

作者の小林東雲氏が会場におられましたので、何故、この絵を描かれたのか、尋ねてみました。

小林氏は、東日本大震災の後、津波で流された子どもを探しまわる父親の姿をテレビで見て、心を打たれ、絵筆を執られたそうです。波にさらわれた子どもはきっとあちらで菩薩に出会い、見守られて幸せに暮らしているに違いない・・・、そういう思いを込めて描いたと述懐されました。

そういわれてみると、菩薩が身にまとった天衣の端が子どもを守護するかのように包み込み、波間に揺らいでいます。その天衣の周囲には明るい光が射し込み、あたかも子どもが菩薩に見守られているような描き方です。子どもの父親がこの作品を見ることがあるとすれば、どれほど救われた気持ちになったことでしょう。

この作品ははっきりとした制作意図の下、描かれました。ですから、メッセージ性の強い作品に仕上がっていますが、すべての作品がそうだというわけではありません。墨の流れる状態を見て描く場合もあると小林氏はいいます。その例として挙げられたのが「牧牛図」でした。

禅宗には、修業の始まりから悟りまでの段階を、牛を見つけ、捉え、飼いならし、連れて帰るまでの10段階の過程に準え、10枚の絵で示された「牧牛十図」というものがあります。絵柄からいえば、この作品は第5段階のものを指すようです。すなわち、厳しい修行の結果、妄想を断ち切り、煩悩を脱してようやく飼いならすことができた段階を表現したものということになります。

同時期に国立新美術館の3Fで開催されていた「第23回日仏現代国際美術展」に、この作品が出品されていると聞いて、さっそく見てきました。

横たわる牛に寄り添うようにしている少年の姿が優しく清らかで美しく、感動的な作品でした。安心しきって横たわる牛の表情もまた安らかで落ち着きがあり、見ていて気持ちが安らぎます。

こちら →

この作品の場合、予めこれを描こうと思って筆を執ったわけではなく、墨を流して出来た形状を見て、喚起されたイメージからモチーフを思いつき、作品化したと小林氏はいいます。水墨画というのは下絵を作ってもなかなか思うようには描けず、墨も筆もまた自在に運べるものでもありません。ですから、このように偶然に出会った墨の流れ、勢い、動きなどを活かして描くことも多いというのです。

小林東雲氏の作品のモチーフからは仏心、そして、自然の出会いを活かして描くという技法には和の心を感じさせられました。

■溝口墨道氏の作品

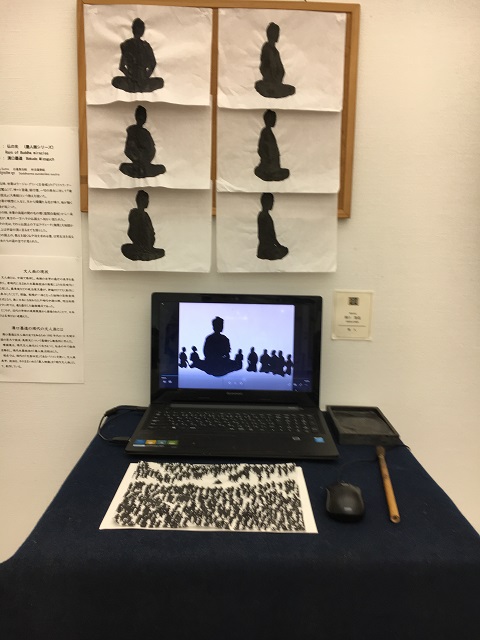

入口のユニークな展示コーナーの反対側の壁に展示されていたのが、6枚の墨人画です。その下にはパソコンが置かれ、墨人画で制作されたアニメーションが表示されます。パソコンが載った台には、世尊(仏陀)と無数のヒトが描かれた墨人画が置かれています。これら総体が、溝口墨道氏の作品、「仏の光」です。

こちら →

壁に掛けられた墨人画は、6様の角度から世尊(仏陀)のシルエットを捉えています。一連の作品とパソコンで制作された墨人画アニメーション、そして、世尊(仏陀)と人々を描いたやや大き目の墨人画、それらが一体となってこの作品が構成されています。

タイトルの下には説明文が書かれていました。溝口氏の制作意図を把握するため、引用してみましょう。

ある時、世尊はラージャ・グリハ(王舎城)のグリドゥラ・クータ(霊鷲山)で、神々と菩薩、修行僧、一切の衆生に対して『偉大な説法』(大乗経)という教えを説いた。

世尊が瞑想に入ると、天から燦爛たる花が降り、地が動く奇跡が起こった。

その時、世尊の両眉の間の毛の環(眉間白毫相)から一条の光が、当方の一万八千の仏国土へ向かい放たれた 。

その光は、それら仏国土の下はアヴィーチ(無限)大地獄から、上は宇宙の頂に至るまでを照らした。その国土の、教えを説く仏や法を求める僧、日常生活を送る衆生たちの姿の全てが見られた。(溝口墨道、展示説明文より)

これを読むと、一連の作品を少しは理解できるような気がしてきます。壁に掛けられた6枚は、瞑想に入った世尊(仏陀)の様子を6つの角度から描いたものですが、姿勢の良さが際立っています。パソコン画面は墨人画アニメーションの一シーンを捉えたもので、僧侶や人々を前にした世尊(仏陀)の姿が背後から描かれています。人々に対し教えを説いている重要なシーンなのでしょう。

俯瞰した構図で描かれているのが、世尊(仏陀)と取り巻く大勢の人々を描いた墨人画です。

こちら →

こちらは、静かに瞑想にふける世尊を取り巻くように、多数の人々が描かれています。取り巻く人々は、一見すると、グリドゥラ・クータ(霊鷲山)で世尊(仏陀)の教えを聞く人々のように見えますが、説明文と照らし合わせて見ると、世尊(仏陀)の両眉の間から放たれた一条の光によって照らし出された一万八千の仏国土の僧や人々のようにも思えます。描かれた人々が皆、世尊の方を向き、手を合わせているところを見ると、時空を超えて世尊(仏陀)の言葉に耳を傾けようとするヒトそのものを指しているようにも思えます。

溝口氏の作品からも、モチーフは仏心を感じさせ、表現技法からは和の心を感じさせられました。

■日常性の中の芸術、芸術の中の日常性

会場を一覧して気づくのは、生活の中に取り入れられた作品、あるいは生活を取り入れた作品など、芸術作品ができるだけ身近に感じられるよう、展示に工夫が凝らされていたことでした。そのような配慮のせいか、諸作品も単なる鑑賞の対象に留まるのではなく、そこはかとなく生活の息吹が感じられ、実在する意識の結晶のようにも見えます。

印象に残った作品あるいは展示をご紹介していくことにしましょう。

まず、入口近くに展示されていた三田村有純氏の「虹色の階段」です。

こちら →

蒔絵作品で日常の光景が捉えられていたのが、とても印象的でした。虹色の階段も寄り添って建つ家並みも傾斜のある道も、蒔絵で表現されているせいか、色彩に独特の深みが感じられ、見れば見るほど味わい深く感じられます。

小林東晴氏の「月ながむる心」という作品も心に残ります。

こちら →

二曲の屏風に月を眺める女性の後ろ姿が捉えられています。長い髪の毛が弧を描くように揺れているところに床しさが感じられます。誰もが日常的に目にする月を愛で、そこに様々な思いを重ねて鑑賞してきた日本人の気持ちが静かに、そして、美しく表現されています。

書がまるでオブジェのように展示されているところに、洗練されたセンス、そして、斬新さを感じさせられました。

こちら →

書が灯篭として展示されているところに、日本人ならではの美意識を感じさせられました。

こちら →

温かな光を通して見える文字が新鮮です。ここに和紙による生活文化の一端を見ることができます。

アジアの子どもたちから寄せられた作品コーナーでは、墨で書かれた寄せ書きが巨大ポールのように聳え立っていました。

こちら →

さまざまな国の子どもたちが筆を持ち、墨で寄せ書きをしたものです。これを見ていると、この展覧会が墨の文化をアジアに広げていくきっかけになっている様子がうかがえます。

■仏心と和の心

今回は、入口の展示コーナー、小林東雲氏の作品、溝口墨道氏の作品などを中心にご紹介してきました。いずれもこの展覧会のコンセプトが明確に表現されており、取り組み姿勢に新鮮さが感じされたからでした。

なんといっても驚かされたのは、入口で展示されていた鎧兜です。この意表を突く展示物のおかげで、鎧兜が備えた日本の精神文化としての側面に気づかされたことは有益でした。鎧兜を見て、私はふと、武士道由来の倫理観を思い出したのです。グローバル化の大波の下、ともすれば見失いがちになる日本人としてのアイデンティティ基盤の一つとして、再考に値するのかもしれません。

小林東雲氏の作品には、伝統芸術である水墨画にアクチュアリティを盛り込んだ柔軟性があり、興趣を覚えました。水墨画の題材、表現技法を使いながら、東日本大震災での被害例とその精神的救済とが一枚の絵の中に見事に表現されていたのです。そこに見られるのは仏心であり、和の心でした。

溝口墨道氏の作品には、墨人画を使ってアニメーションを創り出した先進性があり、とても印象的でした。抽象度の高い墨人画を使って、世尊(仏陀)のエピソードが表現されていたせいか、エッセンスがストレートに伝わってくるような気がしました。仏心は墨文化とともに国境を越え、世界の隅々にまで行き渡るというメッセージなのでしょうか。取り上げられたエピソードに墨文化の広がりを連想させる要素があったことがなによりも興味深く思えました。

そういえば、溝口墨道氏の作品の説明文に、「世尊の眉間から放たれた一条の光のように」と書かれていました。このフレーズからは、日本で育まれた墨の文化がやがて、アジア一帯、さらには世界の隅々にまで広がっていくことが予感されます。

さて、会場には今回、ご紹介した以外に、さまざまな素晴らしい作品が展示されていました。改めて、墨の文化の多様性と奥深い精神性を感じさせられました。今回、ご紹介できなかった作品は、次回、ご紹介することにしましょう。(2019/2/8 香取淳子)