■パラリンピックに参加できない聴覚障碍アスリート

パラリンピックについて調べていると、「パラリンピックと聴覚障害者」というタイトルの記事を見つけました。ネットでは珍しく、縦書きで書かれていたので興味を覚え、つい、目を走らせてしまいました。

ご紹介しましょう。

こちら →http://www.asiawave.co.jp/bungeishichoo/bsessay/1434.pdf

この記事の第2段落目で、次のような文章が書かれていました。

「ところで、世界のさまざまな障碍者が一堂に集い、熱戦を繰り広げるスポーツの祭典パレリンピックではあるが、パラリンピック委員会から参加の認められていない障害があることを、世間は承知しているのだろうか。私は還暦がすぎた聴覚障碍者の老いぼれ。子供の頃から病弱でスポーツは何をしても下手でプロ野球やオリンピックをテレビ観戦する程度の関心しかもたないまま、いつのまにか人生を振り返る年代になった。こんなスポーツとは無縁な私だが、パラリンピックに聴覚障碍者の参加が認められていないことに、疑問の思いを述べたい。」

なんと、聴覚障碍者は、パラリンピック委員会から大会への参加を認められていないというのです。そんなことがあるとは思いもしませんでしたから、私はすっかり驚いてしまいました。

この文章をネットに投稿したのは、聴覚障碍者の徳安利之氏でした。文中では、「還暦がすぎた聴覚障碍者の老いぼれ」と書かれています。

徳安氏はさらに、次のように文章を続けています。

「2000年開催のシドニーパラリンピックから、開会式の様子を注視して来たが、前回のロンドンパラリンピックでも聴覚障碍者の競技の参加がなくて疎外感と失望で、残念に思いながら開会式の様子をテレビで眺めていた。世界の様々な身体障碍者アスリートが全く参加していないことに気付き、是正を呼びかける人が、政府やパラリンピック委員会や各スポーツ関係者にはいないのだろうか。」

近年のパラリンピック大会を見るたびに、聴覚障碍者が参加していないので、疎外感と失望感を覚え、沈み込んでいたというのです。

そして、徳安氏は次ぎのように文章を締めくくっています。

「せめて2020年の東京大会では聴覚障碍者アスリートも参加した、全ての障碍者が一堂に集う、まことの障碍者のスポーツの祭典パラリンピックになることを願っている。」

徳安氏はここ10年来、複雑な思いでパラリンピック大会を見てこられたのでしょう。そして、60歳を過ぎてもまだ、パラリンピック大会に出場できない聴覚障碍者の現状を見て、老いにムチ打ち、ネットに投稿しました。より多くの人々に現状を知ってもらいたかったのでしょう。

聴覚障碍者がなぜ、出場できないのか、それなのに、なぜ、誰も、出場できるように動き出さないのかと、徳安氏は疑問を投げかけているのです。文面からは悲痛な思いが伝わってきます。

いったい、何故、聴覚障碍者たちはパラリンピック大会に参加できないのでしょうか。さっそく、調べてみることにしました。

■国際パラリンピック委員会と国内外の聴覚障碍者団体

まず、日本パラリンピック委員会(以下、JPC)のHPを見てみました。すると、2019年度日本パラリンピック委員会加盟競技団体の名簿には、一般財団法人全日本ろうあ連盟スポーツ委員会をはじめ、21もの関連団体名が記載されていました。

こちら →https://www.jsad.or.jp/paralympic/jpc/data/2019/2019jpc_group_190716.pdf

そして、JPCの運営委員会の委員名簿にも、一般財団法人全日本ろうあ連盟スポーツ委員会・委員長の名前がありました。

こちら →https://www.jsad.or.jp/paralympic/jpc/pdf/jpc_member_190621.pdf

上記二つの名簿からは、全日本ろうあ連盟スポーツ委員会等の聴覚障碍者団体がJPCに参加していることがわかります。

ところが、JPC強化委員会、JPCアスリート委員会の名簿には聴覚障碍者団体に該当する名前がありません。聴覚障碍者団体はJPC加盟競技団体に加盟し、その運営委員会にも参加しているのに、肝心の選手の強化等の委員会には参加していないのです。このことからは、団体として、一般財団法人全日本ろうあ連盟スポーツ委員会はJPCに参加しているのに、アスリートは参加していないことがわかります。

一体、どういうことなのでしょうか。

そこで、さきほどのJPCの画面を下方にスクロールすると、国際組織・国際障碍別競技団体の項目に移動します。

■JPCに加盟していない、ICSD国際ろう者スポーツ委員会

この項目では、次のようなスポーツの国際組織や団体が紹介されていました。

IPC国際パラリンピック委員会をはじめ、IWAS国際車いす・切断者スポーツ連盟、CPISRA国際脳性麻痺者スポーツ・レクリエーション協会、IBSA国際視覚障碍者スポーツ連盟、Inas国際知的障碍者スポーツ連盟、ICSD国際ろう者スポーツ委員会、APCアジアパラリンピック委員会など7団体です。ここには聴覚障碍者団体も記載されていました。

こちら →https://www.jsad.or.jp/paralympic/jpc/index.html

各団体のJPCへの加盟状況を見ると、ICSD国際ろう者スポーツ委員会以外の6団体はすべてJPCに加盟しています。

ところが、ICSD国際ろう者スポーツ委員会だけは、JPCには加盟せず、日本ろう者スポーツ協会に加盟しているのです。そして、概要欄には、「聴覚障がい者のスポーツを統括する団体。1924年発足。1995年、IPC脱退」と書かれていました。

なにやら複雑な事情がありそうです。

そこで、一般財団法人全日本ろうあ連盟スポーツ委員会のHPを見てみました。すると、何故、パラリンピックに参加しないのか、その理由が書かれていました。

こちら →https://www.jfd.or.jp/sc/deaflympics/games-about

これを見て、ようやく聴覚障碍者がパラリンピック大会に参加できない理由がわかりました。一言でいえば、ICSD国際ろう者スポーツ委員会が国際パラリンピック委員会に参加していないからでした。ICSD は1995年に脱退したまま、今に至っています。だから、聴覚障碍者はパラリンピック大会に参加できないのです。

それでは、いったい何故、ICSD国際ろう者スポーツ委員会は国際パラリンピック委員会を脱退したのでしょうか。

それを調べる前に、まず、一般財団法人全日本ろうあ連盟のHPを見てみました。すると、理事長名で「2020オリンピック・パラリンピックの東京開催決定について」という文書が掲載されているのがわかりました。

こちら →https://www.jfd.or.jp/2013/09/10/pid11306

興味深いのは、「聴覚障害者のオリンピックであるデフリンピックも4年毎にパラリンピックと同様、あらゆる人民の平等で平和な社会を理念に掲げており、今回の東京開催決定は誠に嬉しい限りです」と書かれていたことです。

「聴覚障害者のオリンピックであるデフリンピックも4年毎にパラリンピックと同様、あらゆる人民の平等で平和な社会を理念に掲げており」という文章からは、聴覚障碍者には「デフリンピック」という独自の国際スポーツ大会があり、それがパラリンピックと同等の位置づけになっていることがわかります。

どうやらデフリンピックの存在が、聴覚障碍者がパラリンピックに参加できないことに関係していそうです。

それでは、デフリンピックとはいったい、どのような競技大会なのでしょうか。

■ろう者のためのオリンピック

調べてみると、聴覚障碍者を対象にした国際スポーツ大会がすでに、パラリンピック以前に存在していました。それが、CISSです。

CISSとはフランス語の“Comité International des Sports des Sourds”の略で、「国際ろう者競技大会」という名称です。1924年8月24日にパリで設立された当初、この名称でスタートしました。その後、何度か改称されましたが、今でもこの名称が英語表記ICSD(International Committee of Sports for the Deaf)と併記されています。

こちら →https://www.jfd.or.jp/sc/deaflympics/icsd-constitution

ところが、この組織は1967年に世界ろう者競技大会(World Games of the Deaf)に名称変更し、2001年5月11日、国際オリンピック委員会会(IOC)の承認を得て、「デフリンピックス(Deaflympics)」と改称し、現在に至っています。

「デフリンピックス」(Deaflympics)という名称は、「ろう者(Deaf)+オリンピックク(Olympics)」の造語で「ろう者のオリンピック」という意味を表しているといいます。

■デフリンピック、パラリンピック、スペシャルオリンピック

国際オリンピック委員会が、「オリンピック」という名称の使用を許可しているのは、デフリンピック(Deaflympics)、パラリンピック(Paralympics)、スペシャルオリンピックャ(Special Olympics)だけです。

この3つのうち、スペシャルオリンピックはこれまで一度も聞いたことがありません。そこで、調べてみると、スペシャルオリンピックとパラリンピックを比較した説明がありました。

こちら →http://media.specialolympics.org/soi/files/press-kit/SO-andPARALYMPICS_2014_FactSheet_Final.pdf

これを読むと、スペシャルオリンピックスが、知的障害のある人々のためのスポーツ大会であることがわかりました。さまざまなレベルの選手が参加することができるそうです。技能を競い合うというより、互いを受け入れ、包み込み、尊重し合うコミュニティの形成を目的とした国際スポーツ大会のようです。

一方、パラリンピックへの参加者は、切断者(身体の一部が切断された者)、脳性麻痺、知的障害、視覚障害、脊髄損傷などに限定されており、厳しい資格審査を経て、ようやく参加することができます。

障碍者とはいえ、高い技能と実績を持つアスリートたちが競い合う場として、パラリンピックは設定されています。ですから、アスリートは競技ごとに、障碍の部位や程度によって、厳密にクラス分けされます。厳格な基準やルールを設定することで、公平性を帰しているのです。

こうしてみてくると、エリートアスリートたちが、厳しい鍛錬の下、自己ベストを尽くし、メダルを競い合うのがパラリンピックだといえます。

オリンピックが健常者の国際スポーツ大会だとすれば、デフリンピック、パラリンピック、スペシャルオリンピックはそれぞれ障碍者の国際スポーツ大会なのです。この三者は障碍の部位、その性質によって区分けされており、それぞれ独自の基準とルールが設けられています。

改めて、三つの国際障碍者スポーツ大会の設立時期をみると、最も早いのが聴覚障碍者を対象にしたデフリンピックで1924年、その次がパラリンピックで1960年、そして、知的障碍者を対象にしたスペシャルオリンピックスが最も遅く、1968年にスタートしました。

一口に障碍者といっても、パラリンピックの対象者である車いす・切断者、脳性麻痺者、脊髄損傷者、視覚障害者などは、外見で障碍者であることがすぐわかります。ところが、デフリンピックの対象者である聴覚障碍者、スペシャルオリンピックの対象者である知的障碍者は、外見ではなかなか判断できないところがあります。

このように見てくると、国際オリンピック委員会が3つの組織にオリンピックの名称使用を認めたのは、障碍者をひとくくりにはできず、それぞれ独自の設定が必要だということがわかります。

■障碍の違い

デフリンピックは、最も早く組織された国際スポーツ大会でした。聴覚障碍者は外見からは障碍者であることがわかりにくく、そのために周囲から誤解されやすく、援助を受けにくく、孤立しやすかったからかもしれません。同じような悩みを持つ人々がスポーツをきっかけに集い、心身機能を向上させるとともに、聴覚障碍者独自のコミュニティを築き上げる必要があったのでしょう。

国際スポーツ大会を励みに日々、鍛錬すれば、身体機能を強化できますし、達成感、心理的解放感を得ることもできます。スポーツ大会を通して聴覚障碍者の存在が多くの人々に知られるようになれば、誤解を防ぎ、待遇改善を期待することもできるでしょう。さらには、聴覚障碍者が相互に連携し合える環境を整備することもできます。

次いで組織化されたのが、パラリンピックでした。こちらは、一目で障碍が明らかな人々を対象にした国際スポーツ大会です。元はと言えば、戦争や事故で身体に損傷を負った人々のリハビリテーションとして行われました。スポーツをすれば、身体機能が改善されますし、気持ちの発散にもなります。スポーツを通して、肯定的に自分を捉えることができるようになれば、社会参加も可能になります。

最も遅く組織化されたのが、知的障碍者を対象にしたスペシャルオリンピックでした。こちらは、外見では障碍が判別しにくく、しかも、どちらかといえば、自身で苦境を表現しにくい人々です。

私はこれまでスペシャルオリンピックという言葉を聞いたことがありませんでした。とりあえず概略だけでも知っておこうと思い、HPを開いてみました。活動内容に関するページを開いてみると、意外なことがわかりました。

こちら →https://www.jidaf.org/blank-5

知的障碍者は、スペシャルオリンピックという独自の大会があるにもかかわらず、パラリンピックに参加していました。2000年のシドニー、2012年のロンドン、2016年リオ、そして、2020年東京といった具合に、競技種目は少ないとはいえ、パラリンピックに出場しているのです。

先ほどもいいましたように、Inas国際知的障碍者スポーツ連盟は、JPCに加盟しています。ですから、知的障碍アスリートたちはパラリンピック東京大会にも参加することができるのです。

そもそも、パラリンピックがオリンピックと同時開催されるようになったのが、1960年です。以来、3つの障碍者スポーツ大会の中で、パラリンピックに対する人々の認知度は群を抜いて高くなっています。そこに出場できるか否かはアスリートたちの気持ちの持ち方にも大きく影響してくるでしょう。

知的障碍者は、スペシャルオリンピックに参加する一方で、パラリンピックにも参加していました。パラリンピックにも出場できるようにすることによって、アスリートたちのモチベーションはあがりますし、社会から認知されやすくもなります。Inas国際知的障碍者スポーツ連盟は、知的障碍者の出場機会を増やしていたのです。

一方、ICSD国際ろう者スポーツ委員会は、聴覚障碍者独自の基準、ルール、環境設定の下、独自の国際スポーツ大会を行ってきました。パラリンピックの認知度が高くなってきても、デフリンピックにこだわっているのです。

外見からは障碍の度合いを判別しがたいのが、聴覚障碍者と知的障碍者ですが、パラリンピックとの関係については、知的障碍者団体の方が柔軟に対応しているように見えます。

■シドニー大会での事件

知的障碍者がパラリンピックに参加しているのを知って、私は驚いたのですが、実際は、2000年のシドニー大会から2012年のロンドン大会までの12年間、一度もパラリンピックに参加していませんでした。

なぜ、シドニー大会からロンドン大会まで12年間もの空白があったのでしょうか。

調べてみると、シドニー大会で不正があったからだそうです。

こちら →https://blog.canpan.info/nfkouhou/archive/632

バスケットで出場したスペインの知的障碍者チームの中に、複数の健常者を紛れ込んでいたといいます。外見では障碍の度合いが判別できないので、そのようなことが起きたのですが、その結果、このチームは金メダルを獲得してしまいました。

この一件が発覚してからというもの、不正を犯したスペインチームの金メダルがはく奪されただけではなく、知的障碍者全体がパラリンピックに参加できなくなってしまいました。以後、12年間もパラリンピックに参加できない状態が続いたのです。

それでは、知的障碍者とはどういう障碍を持つ人々なのでしょうか。HPを見ると、以下のように説明されています。

こちら →https://anisa.or.jp/

これを読むと、法律的な定義はないものの、知的能力に障がいがあり、何らかの支援を必要とする人々とされています。

定義が曖昧なように、知的障碍者は、外見では健常者との区別がつきにくいのが特徴です。それだけに、スペインチーム事件のような不正も起こりやすく、障碍者スポーツ大会の公平性をどう担保するかが重要になってくるのでしょう。

■パラリンピックの厳格な基準

JPAでは以下のような基準を設けています。

こちら →https://jaafd.org/sports/basic-knowledge

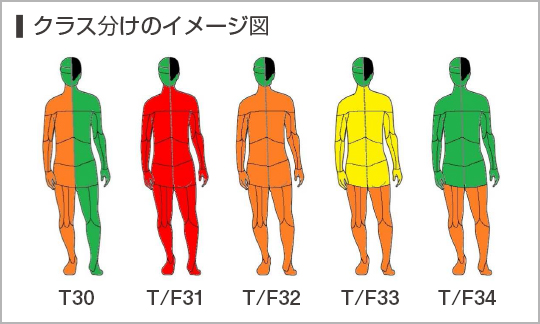

障碍の程度を4種類に分け、緑を健常者とし、赤(重度)、橙(中等度)、黄(軽度)といった具体に、色で判別しています。そして、クラス分けイメージ図によって、競技種目、障碍の部位と程度がわかるように色分けされています。

上記の図では「T」か「T/F」というアルファベットがありますが、これは、「T」がTrackすなわち、走競技あるいは跳競技を指し、「F」がFieldすなわち、砲丸投げなどの投てき競技を指しています。

そして、10桁の数字は障碍の種類、1桁の数字は障碍の程度を示し(数字が小さいほど軽度)、身体を部位に沿って分割された図は障碍の場所と程度を示しています。

これを見ると、いかにきめ細かく障碍の程度、クラス分けが行われているかがわかります。障碍者の国際スポーツ大会だからこそ、このように厳密に公平性を組み込んでいるのです。

こちら →https://jaafd.org/pdf/top/classwake_qa_rr.pdf

そう考えてくると、聴覚障碍者団体がパラリンピックに参加しようとしないのは、障碍の内容に関した理由があるのかもしれないという気がしてきます。

ちなみに2019年の冬季デフリンピックはイタリアで開催されました。

こちら →https://www.jfd.or.jp/sc/vv2019/arc/3697

これを見ると、非常に活発で、しかも、その内容が充実しています。ICSD国際ろう者スポーツ委員会が、聴覚障碍者のための国際スポーツ大会を完成度高く挙行できていることに驚かざるをえません。

■デフリンピックの独自性

全日本ろうあ連盟スポーツ委員会の説明によると、1989年に国際パラリンピックが発足したとき、ICSD国際ろう者スポーツ委員会も加盟していたそうです。ところが、1995年にIPCを脱退してしまいました。デフリンピックの独創性を追求するためだったと説明されています。

気になるのが、「独創性」ですが、全日本ろうあ連盟スポーツ委員会は、デフリンピックの独創性として、次の諸点をあげています。

① コミュニケーション全てが国際手話によって行われ、競技はスタートの音や審判の声による合図を視覚的に工夫する。それ以外はオリンピックと同じルールで運営される。

② パラリンピックがリハビリテーション重視の考えで始まったのに対し、デフリンピックはろう者仲間での記録重視の考えで始まっている。

すなわち、①聴覚障碍者に特化したコミュニケーション様式、試合運び、②聴覚障碍者同士の切磋琢磨、等々がデフリンピックの条件であり、目標とされているのです。こうした「独創性」を理解するには、デフリンピックとは何かということを知っておく必要があるでしょう。

全日本ろうあ連盟スポーツ委員会は、デフリンピックについて次のような説明をしています。

「身体障碍者のオリンピック(パラリンピック)に対し「デフリンピック」は、ろう者のオリンピックとして、夏季大会は1924年にフランスで、冬季大会は1949年にオーストリアで初めて開催されています。障害当事者であるろう者自身が運営する、ろう者のための国際的なスポーツ大会であり、また参加者が国際手話によるコミュニケーションで友好を深められるところに大きな特徴があります」

(https://www.jfd.or.jp/sc/deaflympics/games-aboutより)

これを読むと、デフリンピックは聴覚障害のレベルに応じて企画されたスポーツの祭典であり、聴覚障碍者たちの相互交流の場であることがわかります。

もちろん、参加資格もそれに沿ったものでした。

デフリンピックへの参加資格として、国際ろう者スポーツ委員会は、①音声の聞き取りを補助するために装用する補聴器や人工内耳の体外パーツ等をはずした裸耳状態で、聴力損失が55デシベルを超えている聴覚障碍者、②各国のろう者スポーツ協会に登録している者、等々としています。

また、いったん競技会場に入ったら、練習時間か試合時間かに関係なく、補聴器等を装用することは禁止されています。国際ろう者スポーツ委員会によると、これは、選手同士が耳の聞こえない立場でプレーするという公平性を担保するという観点から、設定されたそうです。

こうしてみてくると、聴覚障碍者がパラリンピックに参加しないのは、国際ろう者スポーツ委員会が聴覚障碍者の立場に立って、総合的に判断した結果によるものだということがわかります。

聴覚障碍者がパラリンピック委員会から排除されているのではなく、国際ろう者スポーツ委員会の考えの反映だったのです。聴覚障碍者の独自性、主体性を尊重して、国際スポーツ大会を運営していこうとすれば、デフリンピックにこだわらざるを得ないのでしょう。

■聴覚障碍者にとってのパラリンピック、デフリンピック

冒頭でご紹介したように、聴覚障碍者もパラリンピックに参加してほしいという要望はあります。パラリンピックの認知度が高まれば高まるほど、各国でそのような願いは出てくるでしょう。

興味深いことに、2012年のロンドン大会ではごく少数ですが、オリンピックあるいはパラリンピックに出場した聴覚障碍者がいました。

英国ガーディアン紙は2012年7月6日、次のような記事を掲載しています。

こちら →https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/sep/06/paralympic-games-deaf-athletes

この記事では、2012年のロンドン大会にはごく少数の聴覚障碍者が出場したと報じられています。パラリンピックには聴覚障碍者に対応した種目がなく、本来は出場できないはずですが、別の障碍枠でパラリンピックに出場したのです。

記事全体を読んでわかることは、聴覚障碍者は、他の障碍(脳性麻痺など)がある場合、その障碍種目でパラリンピックに出場できますし、補聴器を装着すれば、オリンピック種目で出場することができるということでした。

世界ろう者スポーツ委員会委員長の クレイグ・クローリー氏は、国際パラリンピック委員会には新たな障害者を参加させる仕組みがないので、聴覚障害者が出場できるようにしようとすれば、新たな分類を追加しなければならないと述べています。

もちろん、試合運びの基準やルールなども大幅に異なります。

たとえば、デフリンピックでは、号砲ではなく閃光のような視覚的合図を使い、レフェリーは笛ではなく旗を使うといいます。デフリンピックではろう者に合わせた道具や技術を使用しているのです。

また、大多数のアスリートと観客の間の主要なコミュニケーション手段として、手話を使うといいます。さらに重要なことは、デフリンピックは、さまざまなレベルの聴覚障碍があるアスリートが、障碍の程度に応じた基準の下、平等に競争できるようにしているとクローリー氏はいいます。

この記事を読んで、障碍者の国際スポーツ大会で公平性を担保するのがいかに難しいかがわかるような気がしてきました。デフリンピック、パラリンピック、スペシャルオリンピックと三種の大会が設定されているのは、過去のさまざまな経験、障碍者にとっての利便性などを踏まえた結果なのでしょう。

それでも、聴覚障碍者もパラリンピックに参加してほしいという要望が強かったのでしょうか。東京パラリンピックには一部聴覚障碍者スポーツも参加するという噂が立っていたようです。

それを正式に否定したことになるのが、IPCの次の文書でした。

こちら →https://www.paralympic.org/news/ipc-statement-regarding-deaf-sports-and-paralympic-games

当時IPC会長であったフィリップ・クレーブン氏の言動が誤って引用されたとし、2013年10月19日付で、IPCは上記のような訂正文をHPに掲載しています。

「現在、パラリンピック競技大会にろう選手を含めるための計画やスケジュールはありません」という文書を掲載したページが今なお消去されていないので、2020年パラリンピックも聴覚障碍者の種目はないということになります」

さらに調べていくと、ネットに次のような記事が掲載されていました。

2018年10月4日付の“The Japan Times”がニュースとして、「聴覚障碍者団体は2020年後、日本でのデフリンピック大会の開催を」という見出しの記事を掲載していました。

私が興味深いと思ったのは、全日本ろうあ連盟スポーツ委員会 事務局長 倉野直紀氏の見解でした。

倉野氏は、全日本ろうあ連盟がデフリンピック大会を日本で開催できるよう働きかけを行っていくというのです。具体的には2025年に夏のデフリンピックに照準を合わせ、日本での開催に向けてキャンペーンを展開していくといいます。

私は記事の中の、この箇所を読んで、とても素晴らしいと思いました。障碍内容の異なるパラリンピックに参加しようとするのではなく、デフリンピック大会を盛り上げ、認知度を高めていこうとしているのです。

2025年といえば、国際聴覚障碍者大会が開催された1924年のほぼ100年度に当たります。その記念すべき年に日本でデフリンピックを開催し、聴覚障碍者の存在をアピールしていくというのです。そのアイデアに、とてもポジティブなものを感じました。

異なる存在を異なるがままに受け入れられるようにするには、できるだけ多くの人々に知ってもらい、理解してもらうための発信力と積極的な姿勢が欠かせないと思います。(2019/12/29 香取淳子)