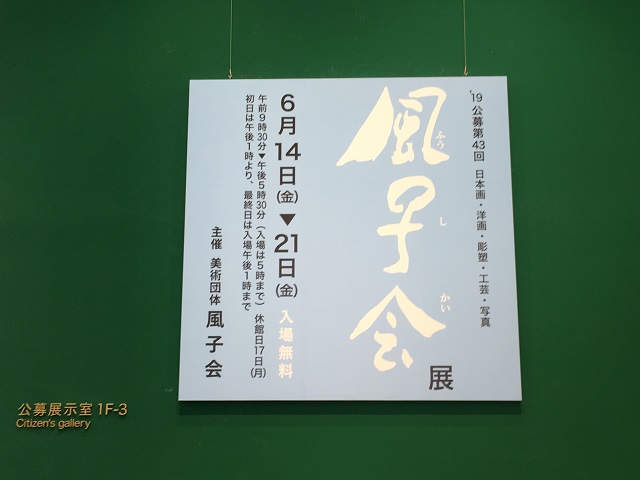

■第43回「風子会展覧会」の開催

2019年6月20日、「クリムト」展を見ようと思い、東京都美術館に行ってみると、チケット売り場はもちろんのこと、会場入り口にも長蛇の列ができていました。これでは会場に入っても、ゆっくり鑑賞することはできないでしょう。

クリムト展は早々に諦め、1Fで開催されていた公募展に行ってみることにしました。第3展示室で開催されていたのが、風子会主催の展覧会で、今年で43回目になるといいます。開催期間は2019年6月14日から21日までですから、ちょうど最終日の前日でした。

会場では油彩画83点と木工作品2点が展示されていました。

テーマがさまざまなら、画風もまたさまざまな力作が展示されていました。作品を次々と見ていくうちに、画面の背後から作家の個性が色濃く浮き上がって見えてきます。素晴らしい作品がたくさん展示されていたのですが、今回は、とくに印象に残った作品だけをご紹介していくことにしましょう。

■「慈愛」

まず、入口近くに展示されていた作品に目が留まりました。現代的な母子像です。モチーフと背景の色調が調和し、画面全体に統一感のある柔らかな雰囲気が醸し出されていました。近づいて見ると、母親の眼差しが限りなく優しく、深淵でした。その表情に引き込まれ、しばらく見入ってしまいました。

(キャンバスに油彩、1,303×970mm)

それにしても、なんと穏やかで、慈愛に満ちた眼差しなのでしょう。視線はひたすら、赤ちゃんに向けられています。赤ちゃんの頭部は母親の手よりも小さいので、おそらく、まだこの世に生を受けて間もないのでしょう、目を閉じたまま無心に親指をしゃぶり、必死で生きていこうとしています。

母親はやや前かがみの姿勢でしっかりと赤ちゃんを抱え、その寝姿をじっと見つめています。まるで全身で赤ちゃんを支え、保護しているかのように見えます。愛おしく思う一方で、親として大きな責任も感じているのでしょう、きりっと結んだ口元に覚悟のほどがうかがえます。

ジーンズを履いた母親が、木製ベンチに座って赤ちゃんを抱きかかえる姿からは、無償の愛が透けて見えます。自己犠牲をいとわず、見返りを求めない愛・・・、いまではもはや得難いものになってしまっていますが、この作品にはそれがありました。久しぶりに母子関係の原点を見る思いがしました。

なによりもこの作品には、鑑賞者に安らぎと平穏を感じさせる安定感がありました。もちろん、それはモチーフや絵柄のせいでしょうし、あるいは、全体の色調や構図のせいかもしれません。

■水平線を軸にした構成

画面の中央に、赤ちゃんを抱いた母親の全身が配置されています。よく見ると、木製ベンチにはいくつもの水平線が内在しています。 脚部に始まり、腰板の手前とその奥、そして、背面といった具合です。 それらは長方形や台形などの形をしていますが、そこにはいくつもの水平線が内在しており、画面はそれらによって区切られています。

大きな画面に木製ベンチを置くことによって、ごく自然な形で、潜在的な水平線をいくつも設定することができていたのです。その結果、片足を組んで赤ちゃんを抱きかかえる母親の不安定な姿勢を安定化させて見せる効果がありました。

しかも、木製ベンチに潜在するこれらの水平線は、上方に向かうにつれ、狭くなっています。それが平面に奥行きを感じさせる一方、前かがみになった母親の姿勢を構造的に安定して見せる効果を生み出していました。

母親の頭頂部を頂点だとすると、赤ちゃんの頭を支える左肘と、脚部を抱えるために伸ばした右手の肘とが底辺となって、三角形を形作っています。この三角形の底辺の水平線は、背後の木製ベンチに潜む水平線と調和し、ブレることなく画面を秩序付け、安定させています。

まるで積木を重ねるように、いくつもの四角形を積み上げた上に三角形が置かれているので、構造的に安定して見えるのです。こうしてみてくると、森氏は、いくつもの水平線を含むモチーフを画面に取り込むことによって、自然な形で幾何学的に安定した構図を生み出していることがわかります。

さらには、動きを生み出す斜線(顔の傾き、肩のライン、組んだ脚など)や曲線(セータ、ベンチに敷かれた布など)が加えられ、それらが、安定をもたらす水平線と巧みに組み合わされて、調和のとれた画面構成になっていました。

そういえば、左上方に描かれた葡萄の枝もまた、横からほぼ水平に突き出しています。もし、このモチーフがなければ、母親の背後に意味のない空白ができてしまい、画面がダレてしまうでしょう。このモチーフを取り入れたおかげで、垂れさがる葡萄の実と上方に伸びる葉(いずれも曲線)が、背面から母子を柔らかく包み込む効果を生み出しています。

■色調に置き換えられた背景

興味深いことに、この作品には背景がありません。画面には木製ベンチ、母親と赤ちゃん、葡萄の枝、というモチーフが描かれているだけです。正確にいうと、背景は、区切りも何もない淡い色調だけなのです。

床面と思える部分は淡いモスグリーン、木製ベンチの背景あたりから次第に黄土系の肌色に変化し、そこから上方は淡いグラデーションで処理されています。ですから、どこから床でどこからが壁、どこまでが地面でどこからが地上なのか判然としません。それでも、画面には奥行が感じられ、モチーフにはしっかりとした実在感があります。

見れば見るほど、不思議な気持ちになります。モチーフそのものはリアルに描かれ、実在感はあるのですが、背景はグラデーションをきかせた淡いアース系の色調で代替されています。ですから、モチーフはすべて、宙に浮いているように見えますし、抽象化された空間にモチーフが配置されているようにも思えます。

この作品からは余分なものは一切、そぎ落とされています。だからこそ、慈愛という概念そのもの、あるいは、母子関係の原初的な姿が浮き彫りにされているように思えました。

会場にはもう一つ、森和子氏の油彩画が展示されていました。こちらは風景画です。

■「林をぬけると男体山」

小品ながら、目に留まったのが、「林をぬけると、男体山」という作品です。画面からホッとする安らぎと温もりを感じさせられ、引き込まれて見てしまいました。表示を見ると、作者は先ほどご紹介した森和子氏でした。

(キャンバスに油彩、410×318mm)

会場の照明が額縁のアクリル面に映り込んでしまっているのが残念ですが、黄昏時の白樺林を描いた作品です。木の幹の数ヵ所と背後の山並みが、淡い紫系の色合いで描かれています。残照によって色合いが変化したのでしょう。その色調がなんともいえず、幻想的で洗練された美しさを創り出しており、惹かれました。

画面右方と上方には淡い残照が描かれており、白樺の幹の白さをことさらに印象づけています。背後の山並みや白樺の幹のいくつかに置かれた淡い紫色が、下方の水面にも置かれ、画面全体に快い静謐感をもたらしています。黄昏時の微妙な光景が、柔らかな色調の中で見事に捉えられていました。

画面中央より少し下に、明るいオーカー色で小道のようなものが描かれています。白樺の林をぬけると、おそらく、男体山に続く道に出るのでしょう。一本、一本、異なる表情を見せて立つ白樺の林の間を、爽やかな風がそっと吹き抜けていっているように見えます。

先ほどご紹介した人物画といい、この風景画といい、森和子氏の作品には独特の世界が創り出されています。それが気になってスタッフに尋ねてみると、会場内におられるということでしたので、探し出し、「なぜ、この絵を描こうと思ったのか」聞いてみました。

すると、森氏は、「山道を歩いていくと、男体山が見えてきたから、ああ、この林をぬけたら男体山だなと思って描いた」と説明してくれました。そして、下草の下に流れる小川のようなものは「水溜まり」だといいます。

■太陽の下、大地に根を据え、風にそよぎながら存在する

森氏は、「空気はいつも流れているし、風は吹いている。光は射し込んでいるけど、いつも同じではない」といい、風景画を描く場合の心得として、「それをキャンバスの上で捉えようとすると、色合いで表現するしかない」と教えてくれました。

確かに、空気には形がないし、色がついているわけでもありません。風も同様です。目で見て捉えることはできないけれども、確かに、存在しています。目に見えないものを見える形にする手段として、森氏は色合いで表現するというのです。

また、森氏は光にもこだわっていました。光にも形も色もありませんが、反射してモノを明るく見せたり、輝かせて見せたりします。もちろん、光量も光の方向もまたいつも同じではありません。光が当たっている箇所もあれば、当たらない箇所があってモノの形が浮き彫りにされますが、それも、いつも同じではありません。つまり、自然界に存在するものは何一つ、固定されたものはないのです。

風景を描く際、森氏は、描こうとする対象そのものだけではなく、そこに吹く風、包み込む空気、そして、射し込む光など、一切合切を含めて対象を捉えようとしていました。ですから、瞬間、瞬間で動いている空気も風も光も同様に、キャンバスに収めようとするのですが、そのような形のないもの、色のないものをどのように捉え、表現するのかといえば、色合いだというのです。

たとえば、画面右側の白樺の木は左側に比べ、明らかに色合いが淡く、柔らかな色調で処理されています。おかげで、右方からの残照が幹に反映されていることがわかります。左右の幹を色分けすることによって光の存在を明らかにしているのです。

さらに、木々の葉は一様に右に流れ、下草の葉は左右に流れるように描かれています。ですから、上方では左から右に風が吹き、下方はそれよりも弱い風が吹いていることがわかります。下草の下には水が流れています。森氏が「溜水」だと説明してくれた水流ですが、その水流の色合いに、空気の流れや水温が感じられます。

対象を詳細に観察しているからこそ、森氏は、微妙な色合いの中に風や空気、光をモチーフの中に取り込むことができているのでしょう。微妙な色合いを創り出し、濃淡を効かせて組み合わせることによって、画面上にモチーフばかりか目には見えない自然現象(大気、風、光)を表現できているのです。

■再現するのではなく、表現する行為

森氏の作品に私がほっとさせられるのは、おそらく、単にモチーフが描かれているだけではなく、それらを支えている大気、風、光までも捉えられているからでしょう。目に見えないものが表現されているので、作品を見たとき、モチーフを取り巻くニュアンスをくみ取ることができます。 人物画であれ、風景画であれ、そこに「生」を読み取ることができるのです。 だからこそ、鑑賞者はありのままの状態で捉えられているように思い、見ていて気持ちが和み、落ち着くのでしょう。

森氏は自身の描き方について、「見た光景そっくりに描くのではなく、いったん心で受け止めて、それから描く」といいます。つまり、描くという行為は観察の結果、現実を再現するのではなく、まずは心で受け止め、自身のフィルターを通してから表現する行為だというのです。当然、要らないものは省き、要るものは加えることもあるでしょう。写実といっても、森氏の場合、現実をそのまま引き写すのではなく、対象を観察したときに心に映った像を描いているのです。

振り返ってみると、私がこれまでさまざまな展覧会で見てきた油彩画作品のほとんどが、現実の再現に終始していたような気がします。 森氏のような油彩画の作品はあまり見たことがありませんでした。ですから、森氏の作品に新鮮味を覚え、興味を抱いたのです 。

ところが、風子会展覧会では、西山加代氏の、「古木に咲く」、「窓辺にて」、「雨上がり」というタイトルの三作品にも、森氏の作品に通じるものを感じました。森氏にそういうと、実は、西山氏は森氏のお弟子さんだといいます。

似たような印象を受けたのがお弟子さんの作品だと知って、驚いてしまいました。

森氏が出品されていたのは人物画と風景画であり、西山氏はすべて植物画でした。ところが、モチーフが異なっているのに、私は両氏の作品に似たような印象を抱いていたのです。ということは、つまり、森氏には独自の作風があり、それが西山氏に着実に受け継がれていることが示されているといえるでしょう。

それでは、森氏のお話しを聞きながら、西山氏の「古木に咲く」を見てみることにしましょう。

■「古木に咲く」

会場で一目見て、なぜか懐かしい気持ちがし、引き付けられてしまったのが、「古木に咲く」でした。

(キャンバスに油彩、1,455×1,120mm)

古木に赤バラと白バラが咲いています。その奥にはレンガの壁があり、手前右には名前も知らない草木が生えています。庭の一角なのでしょう、陽光が花や葉に射し込み、所々、明るく輝き、弾むような煌きを見せています。ささやかな幸せが感じられる光景です。

森氏はいいます。

「真っ白なキャンバスに向かうと、勢い込んで、見たもの全てを描こうとしがちです。大きなサイズになるほど、そうですね。でも、そうすると、すべてが説明になってしまいます。だから、一番、描きたいもの、目立つものを中心に描くようにと指導しましたね」

そういえば、中央の大きなバラとその右上のバラは細部まで丁寧に描かれているのに、それ以外は形が崩れ、小さくなり、ただ色が置かれているだけのものもあります。葉も同様です。中央の大きなバラの周辺は葉の形をしていますが、だんだん形が崩れ、色彩がおかれるだけになっていきます。

おかげで作品に奥行きが感じられ、モチーフが立体的に見えてきます。・・・、ということは、このような描き方は一種の遠近法といえるものなのでしょう。

画面上方を見ると、みどりや黄色、白の混ざった明るい色だけが、左上から右下方向に流れるように描かれています。強烈な陽光が射し込んでいるのでしょうし、そこから微かな風も吹いているのでしょう。大気の流れが感じられます。

その光の先が足元の草木に射し込み、葉先が白く光っています。形のない光と風がこのような形で表現されており、その実在を感じることができます。

■天地人三才

この作品の構図について、森氏は「生け花と同じね」と説明してくれましたが、そのとき、私にはその意味がよくわかりませんでした。そこで、帰宅してから調べて見ると、未生流の生け花の造形理論に、森氏の説明に近いものがありましたので、ご紹介しておきましょう。ちなみに、未生流は文化文政期に生け花の様式を確立した流派です。

こちら → http://misho-ryu.com/about/course/

とくに印象に残ったのが、「天地人三才」という考え方です。すべての生物は、天地の恩恵があってこそ存在しうるという認識の下、「天」と「地」の中に「人間」が存在すると考えるのが、三才説です。

天がもっとも高い位置、地はもっとも低い位置、そして、人間はその中間の位置に配置されますが、その頂点を結ぶと、直角二等辺三角形になるというものです。未生流では、これがもっとも基本的な花形で、このように造形すると、一つの調和した世界が創り出されるという考え方です。

その「天地人三才」の造形理論を応用したのが、この作品の構図だというわけです。二等辺三角形を構図の中に組み込むことによって、構造的な安定感が生まれるというのです。そう言われて改めて、西山氏の他の作品を見ると、「窓辺にて」、「雨上がり」も同様の造形理論に基づき、構成されていることがわかりました。

確かに、安定した構図だからこそ、モチーフの形を崩しても絵画として成立するのでしょう。

どの作品も、主役、脇役、端役といった具合にモチーフに強弱をつけ、比重の置き方の違いに応じた描き方がされていました。そのせいか、画面にリズムが生み出され、モチーフが放つ情緒のようなものまでも表現されていました。余分なものを排除し、適宜アクセントをつけることによって、作品の訴求ポイントが明確になっていたからでしょう。

■虚実等分の理

80点余に及ぶ展示作品の中で、私は森氏の作品、そして、西山氏の作品に引き付けられました。それらに、これまで見てきた油彩画作品にはないものを感じ、新鮮味をおぼえたからでした。

それらの作品には、ほっとするような安らぎやヒトを内省的にさせる静謐感があり、どこか懐かしい気持ちにさせられる情緒といったようなものがありました。生活感覚に馴染む居心地の良さが感じられたのです。油彩画でありながら、そこに柔軟な日本的感性を読み取ることができたからでしょう。

実は、私は 最近、 油彩画作品に息苦しさを感じるようになっていました。それだけに、今回の展覧会で油彩画でありながら、日本的感性が感じられる作品に出会い、ほっとしたのです。そして、なぜ、そう感じたのかを考えてみたいと思ったのです。

そういえば、先ほどご紹介した未生流の造形理論の中で、「虚実等分の理」というものがあったことを思い出しました。江戸時代、文化文政期に創流した未生斎一甫は、次のように考えていたといいます。

「あるがままの自然がただ尊いのではなく、人の手を介することで更なる本質的な美を表現することこそいけばなの本義である」というのが、「虚実等分」の考え方です。未生斎一甫は生け花の基本哲学としてこのような思想を提唱したのです。生け花の理論ですが、森氏の作品や西山氏の作品から、この考え方を読み取ることができるような気がしました。

生け花では自然のままの花を使うことはしません。枝葉を切り落とし、姿を変え、花瓶を含めた全体の調和を考えながら、枝の高さや曲げ具合を調節し、形を整えていきます。未生斎一甫がいうように、あるがままの自然(現実の再現)ではなく、作者が自身のフィルターを通して加工する(心で捉えた現実を表現)ことによって、美を創り出すことができるのでしょう。

一連の作品を見、そして、未生流の造形理論を知った結果、「虚実等分の理」や「天地人三才」の考え方の中に、日本的感性の基盤の一つがあるような気がしてきました。

■油彩画と日本的感性

それでは、なぜ、森氏はこのような画法を築き上げたのでしょうか。尋ねてみると、お父様が絵を描く方だったそうです。油彩画を描くという行為が森氏の中ではすでに何十年も日常のものになっており、そこで培われてきた技法だったのでしょう。油彩画に関する知の集積が親子間で継承されてきたのだと思います。

そういえば、会場に木工作品が二点、展示されていましたが、これも森氏の作品です。一つは傘立てです。

黒地に赤いバラの花が鮮やかに描かれています。

もう一つは小さな衝立です。

こちらはグラデーションの効いた背景色の中に、三面を使ってそれぞれ、ピンクのバラが可愛らしく、華やかに描かれています。

いずれも木片にジッソを塗り、ヤスリで平にしてからアクリルで描き、ニスを塗って仕上げたといいます。これら木工作品を見ていると、生活の中にごく自然に油彩画が取り入れられていることがわかります。森和子氏の一連の作品を見ているうちに、日本人の日常生活にようやく油彩画が根付き始めたかなという気がしてきました。

考えてみれば、日本に油彩画が取り入れられてまだ150年余、多くの人々にとって油彩画は長い間、展覧会で見たり、画集や本で見たりするものでしかありませんでした。今回、森和子氏や西山加代氏の作品と出会い、私にとって新たな発見がありました。そして、これを敷衍させれば、日本人にとって輸入文化でしかなかった油彩画もいずれ、日本文化と融合した形で油彩画の新境地が切り拓かれるようになるかもしれないと思うようになりました。(2019/6/26 香取淳子)