■春日三条通り

奈良では、迷うことなく、ホテルフジタ奈良に宿泊しました。ネットで見ると、JR奈良駅や近鉄奈良駅へのアクセスが良く、全般に小綺麗な印象があったからです。行ってみると、ホテルは春日三条通りに面していました。この三条通りは観光客用に整備されており、土産物店などが両側に並んでいます。

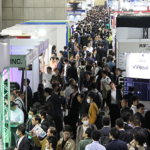

ホテルは予想通り、快適な設えで、ロビーは外国人客で溢れていました。奈良にもやはり外国人客が押し寄せているのでしょう。日本人とは明らかに異なる欧米の顔、アジアの顔、インドの顔・・・。フロントで忙しそうに立ち働くスタッフの姿を見ていると、訪日外国人たちが、減少の一途を辿る日本の消費者の肩代わりをしてくれていることがわかります。

そういえば、コンビニのローソンが古い町屋を改築したような建物でした。二階の格子戸に屋根瓦、1階の白壁、焦げ茶色の柱に腰板・・・、古都に合わせたデザインと色調で、周囲ともしっくり調和していました。このような日本風の建物はきっと、外国人消費者にも評判がいいでしょう。

日頃、見慣れているローソンとは違って、しっとりとした落ち着きがあります。改めて、私はいま、奈良の街を歩いているのだということを実感しました。

さて、三条通りでは外国人を比較的多く見かけたのですが、少し歩き回ってみると、拍子抜けするほどヒトが少なく、街全体に活気がありません。

夜になって、翌朝のバスツアーの出発場所を確認するため、奈良駅前に行ってみました。暗がりの中で、春日大社創建1250年を祝う看板が、照明で浮き上がって見えました。

撮影時刻は19:28分、まだヒトが動き回っている時間帯で、しかも駅前です。それなのにヒトが少なく、どちらかといえば、閑散とした印象を受けました。

■春日大社

翌朝、観光バスを降り、春日大社の入り口に着くと、大きな石碑が置かれています。そこには世界遺産のマークとともに、古都奈良の文化財と刻まれていました。

なぜ、春日大社の石碑に、わざわざ「古都奈良の文化財」と刻まれているのかわかりませんでしたが、調べてみて、ようやくその理由がわかりました。春日大社が単独で世界遺産として登録されたわけではなく、東大寺、興福寺、春日原始林など、周辺の寺社と春日原始林とを合わせた8資産が評価されて、1998年にユネスコ世界遺産に登録されたのでした。

こちら →http://heiwa-ga-ichiban.jp/sekai/nara/index.html

そこから、少し歩くと、大きな鳥居があります。

これは二之鳥居といいます。一之鳥居はここから約1.2㎞下ったところにありますが、私たちはバスで来たので、二之鳥居から南門に向かいます。

この鳥居をくぐり、木々が茂ってうっそうとした景観の中を歩いていくと、いよいよ神域に入っていくような思いに駆られます。参拝者を見下ろすように、両側には石燈籠が数多く立ち並んでいます。

春日大社の境内には石燈籠だけで約2000基あるといわれていますが、すべて春日型といわれる背が高いわりには安定感のある石燈籠でした。燈籠の間を鹿が動き回っています。

ガイドの説明によると、これらの石燈籠のほとんどが、「春日社」と刻みこまれていますが、ほんのわずか、「春日大明神」と刻まれたものがあるそうです。それを3つ見つけたヒトはお金持ちになれるということでした。

説明を聞いてまもなく、「あった」、「あった」という声が後方から聞こえてきます。意外に簡単に見つかるものだと思いながらも、私は最初から諦めていたので、探そうともしませんでした。それよりも苔むした燈籠に惹かれ、ひたすら、見つめていました。

圧巻でした。石燈籠からは、ここには存在しない多数のヒトの願いを感じさせられます。年数を経てきているだけに、石燈籠に託された無数の思いもまた重く、ひしひしと伝わってきます。

見上げると、ここにも、「奉祝 春日大社創建1250年」と書かれた横断幕が掲げられていました。しばらく歩くと、やがて本殿南門に着きます。

ここには赤と白の垂れ幕が掲げられていました。

ここまでの道のりを示した図を見つけましたので、ご紹介しましょう。

こちら →http://www.kasugataisha.or.jp/guidance/pdf/keidai_map-A4.pdf

この図を見ると、本殿の東側に御蓋山があるのがわかります。前回、「若草山で古を偲ぶ」でご紹介したあの「御蓋(みかさ)山」です。

■本殿と神木

春日大社が創建されたのが768年、いまから1250年前です。以来、春日大社本殿は、一般人が立ち入ることのできない聖域として守られてきました。それが、1250周年を迎えた今年、参拝することができるのです。

本殿前にも、奉祝の立て看板が置かれていました。

春日大社のHPによると、平城京ができたころ、国の繁栄と国民の幸せを願って、鹿島神宮(茨城県)から武甕槌命(タケミカヅチノミコト)を、御蓋山の山頂の浮雲峰(ウキグモノミネ)に迎え、その後、御蓋山の中腹にある現在の地に、社殿を造営したといいます。その際、香取神宮(千葉県)、牧岡神社(大阪府)から神様を招き、合わせて祀ったのが、春日大社の始まりだと書かれています。

鹿島神社も香取神宮も武道の神様です。新しく創建された春日大社(当時は、春日神社)を守護するために、それらの神様が招かれるのも当然といえば当然なのでしょう。ですから、鹿島神社や香取神宮から神様が招かれた理由はわかります。それでは、牧岡神社はどうなのでしょうか、私はこの神社のことを知りません。

そこで、調べてみると、牧岡神社の主祭神は、大和朝廷の祭祀をつかさどった中臣氏の祖神でした。また、牧岡神社のHPには、鹿島神社や香取神宮から招かれた神様もまた中臣氏と縁が深いと書かれています。

Wikipediaによれば、中臣氏は、古代日本の神事・祭祀を司った中央豪族で、大化の改新(646年)後、中臣鎌足の子孫は藤原姓になりましたが、本系の中臣氏は姓を変えず、そのまま神事・祭祀職を世襲したと書かれています。

こうしてみてくると、春日大社は明らかに藤原氏主導で創建されたことがわかります。

春日大社の創建が768年ですから、ちょうど藤原氏が権勢を誇っていた時期と重なりますし、Wikipediaには、鹿島神社の武甕槌命(タケミカヅチノミコト)は藤原氏の氏神だと書かれています。ですから、まさに藤原氏が、この春日大社の創建を契機に、未来永劫、国と権力の安定を願ったのだといえるでしょう。

本殿に入ると、ガイドから左手に誘導され、少し歩いて右に入ると、暗やみの中、別世界が広がっていました。そこを出ると、今度は、赤い回廊に沿って本殿を出ていくようになっていました。

回廊の両側には数多くの釣り燈籠が掛けられており、それがまた、延々と続いています。春日大社の境内には釣り燈籠だけで約1000基はあるといわれています。先ほど、石燈籠の間を歩いてきたときに感じたような神聖な雰囲気が、ここでも漂っていました。大勢のヒトの思いが燈籠から発散されてくるからでしょうか。

■春日大社の神木

本殿から左手に大きな木が見えました。

巨大な幹、空を覆うように大きく伸びた枝や葉、まさに巨木です。幹には注連縄が飾られていますから、神木です。

回廊を出て、間近でみると、その幹は驚くほど太く、圧倒するエネルギーを感じさせられます。また、幹の樹皮が創り出す文様が美しく、神木ならではの威容を誇っていました。

これほどの巨木を目の前にすると、古代の日本人が神聖なものを感じたとしても不思議はないでしょう。注連縄を飾り、霊が籠った存在として大切にしてきたことが窺がわれます。

境内では、藤もまた大きく根を張り、枝を自由に伸ばしていました。

これほどの大きな藤の木をこれまで見たことがありません。

春日大社が藤原氏主導で作られたからでしょうか、境内では至る所で藤の木が目につきました。

まるで石燈籠に巻き付くように、藤が枝を伸ばし、根を張り巡らせています。このような藤の古木に、凄まじいまでの繁殖力と生命力を感じさせられました。かつて権勢を誇った藤原氏を象徴しているような気がしました。

■春日大社の鹿

春日大社を創建する際、鹿島神社の武甕槌命(タケミカヅチノミコト)は白い鹿に乗って、御蓋山の山頂に降り立ったとされています。ですから、遠いところから、神の使いである白い鹿に乗って、ここまでやってきたというのです。降り立ったのが、すぐ上の御蓋山です。ですから、御蓋山は春日大社のご神体であり、鹿は神の使いとして大切にされています。

春日大社の境内では至る所で、鹿を見かけました。

石燈籠の合間を鹿が自由に行き来しています。どことなく弱弱しく、元気がありません。東大寺や奈良公園で見かける鹿と違って、あまり血色はよくなく、どちらかといえば、ヒトを避けて行動しているように見えました。

■春日大社宝物殿

本殿を出て、向かった先が春日大社宝物殿です。ここには春日大社が所有する国宝352点、重要文化財971点が折々のテーマに沿って、展示されます。私が興味深く思ったのが、1階に展示されていた鼉(が)太鼓です。

どちらも装飾が繊細で美しく、実際にこの太鼓からどのような音が生み出されるのか、聞いてみたいような気になります。

近寄ってみましょう。まずは向かって右に置かれた鼉太鼓です。

真ん中に火炎を象った装飾版を配し、中央上部に2羽の鳳凰が向かい合っている姿が刻まれています。鳳凰はすべての鳥の王とされ、優れた君主が現れて乱世が平定されて世の中が平和になったとき、飛んでくる瑞鳥だとされています。

次は向かって左に置かれた鼉太鼓です。

こちらも真ん中に火炎を象った装飾版が配され、中央上部に2匹の龍が向かい合っている姿が象られています。龍は水の支配者として最高権力者のシンボルであり、また、吉祥のシンボルとして装飾品などに刻まれてきました。

中国では、麒麟、鳳凰、亀、龍は、「四霊」に数えられるとされています。鼉太鼓は野外の舞楽演奏に使われる大型の太鼓を指しますが、この図案を見ると、中国文化の影響が色濃く反映されていることがわかります。

■春日大社の由来

春日大社は平城京遷都(745年)に伴って創建されました。新しい都が今後、末永く継続し、平和な世の中が訪れるよう、祈願して作られたのです。その春日大社のご神体が御蓋山でした。鹿島神社の武甕槌命(タケミカヅチノミコト)が、遠路はるばるこの地にやってきて、降り立ったといわれる山です。

それにしても、なぜ、わざわざ鹿島神社、香取神宮から神様を招かなければならなかったのでしょうか。私には、それが不思議でした。そこで、いろいろ調べていると、春日大社宮司の葉室頼昭氏が書かれた「春日大社のご由緒」という文章を見つけることができました。

春日大社に祭られている神様について、葉室氏は以下のように書いています。

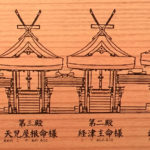

「春日大社第一殿にお祭りする武甕槌命(タケミカヅチノミコト)様と、第二殿の経津主命(フツヌシノミコト)様はともに、天照大神様のご子孫が高天原から天降りされるのに先立ち、大国主命様はじめ多くの神々と和平を結ぶ大功あった尊い神々で、関東の利根川のほとりに鹿島神宮と香取神宮に水を治める霊験あらたかでお力の強い神様としてお祭りされていました。第三殿の天児屋根命(アマコヤネノミコト)様は、天の岩戸にお籠りになった天照大神様にお出ましを願うべく、お祭りを行われた政事の神様で、河内国牧岡神社に比売神(ヒメガミ)様とともにお祭りされ、西日本で広く信仰されていました」

それぞれの神様の春日大社に祭られるまでの状況が書かれています。そして、そのような神々をお招きする理由として、下記のように書かれています。

「それら尊い神様を平城京の鎮護のため、まず、武甕槌命(タケミカヅチノミコト)様を神山と称えられる御蓋山山頂にお祭りし、それから数十年後の神護景雲2年(768)に、藤原氏の血を引く女帝・称徳天皇の思し召しにより、左大臣・藤原永手らが、神々がお鎮まりされるのにもっともふさわしい御蓋山山麓の神地に神殿を創建し、武甕槌命(タケミカヅチノミコト)様ほか経津主命(フツヌシノミコト)様、藤原氏の祖先神となる天児屋根命(アマコヤネノミコト)様・比売神(ヒメガミ)様の三柱の神様をともにお祭りしたのがその始まりとされています」

本殿には、四柱の神様が祭られています。

こちら →

(図をクリックすると、拡大します。http://kuyomumairu.com/archives/1834より。)

それでは、どうして遠方から香取・鹿島の神様が呼んでこられたのでしょうか。それについては、以下のように説明されています。

「(前略)大国主命の国譲りの神話と同様に信仰面で都を治め、ひいては日本全国を平和にご守護いただこうと、お力のある神様を勧請されたのでしょう。(後略)」

***

以上、「 」内の文章は、『日本の古社 春日大社』(淡交社、2003年刊)から引用しました。

***

一連の文章を読み合わせると、以下のように理解することができます。

当時は平城京でも水の確保が大変だったといいますから、「関東の利根川のほとりの鹿島神宮と香取神宮の、水を治める霊験あらたかでお力の強い神様」を招かれたのでしょう。この二柱の神様は武術の神様でもありますから、平城京の守護にはぴったりです。

しかも、全国に知られた神話に登場する神様です。ですから、神話に基づく信仰心で、平城京を治めるだけではなく、日本全国をも平和に守護していただきたいという願いをこめて、この二柱の神様を春日大社にお招きしたのだということがわかりました。

■創建1250年、春日大社に見た古の心

こうしてみてくると、春日大社の創建が、平城京だけではなく全国を視野に入れ、社会の安定を目指したものだったことがわかります。これだけ徹底して守護に力をいれていたということは、当時、社会状況がよほど不安定だったのでしょう。

実際、大和朝廷が設立されて以来、何度も遷都を繰り返していました。

こちら →

(図をクリックすると、拡大します。http://trendy.nikkeibp.co.jp/より)

これを見ると、藤原京への遷都(694年)、平城京への遷都(710年)の後、740年になると、聖武天皇は恭仁宮、紫香楽宮、難波宮と3か所も居所を変えています。「宮」と名付けられているように、このときは遷都ではなく、居所と政務の場所を変えるだけでしたが・・・。

挙句の果ては743年、聖武天皇は廬舎那仏の造営を発願しています。大仏を造立することでようやく気持ちが落ち着いたのでしょうか、745年、聖武天皇は再び、平城京に遷都しています。

当時、藤原氏が大きな権勢を振るうようになっており、血なまぐさい事件が次々と起こっていたそうです。権力闘争の結果、政情が安定しなかっただけではなく、恨みに伴う祟りのような事象もさまざま発生していました。

鎮護への思いはもちろんのこと、争うことなく、共存していこうという思いが高まっていたのでしょう。春日大社には、藤原氏の祖先神もお祭りされていますし、地元の神様、榎本神社も本殿近くにお祭りされています。共に力を合わせ、よりよい国にしていこうという願いが込められたことがわかります。

先ほど、ご紹介した葉室氏は、これに関し、次のように書かれています。

「人間同士も共生するし、人間と祖先、人間と神様も共生する。そして神様同士もまた共生されるということなのです。これが日本人が古来より培ってきた共生という考え方です。すべてのものが共生してバランスをとる。そこにいのちが現れるという素晴らしい考え方です」(前掲)

確かに、争うことなく生きていくには、この「共生」という考え方が重要なのかもしれません。ふと、境内で鹿が自由に行き来していたことを思い出しました。

武甕槌命(タケミカヅチノミコト)が乗ってきたといわれる白鹿ではありませんが、茶色い鹿が参拝者を気にせず、のびのびと我が物顔で、境内を動き回っていました。これもまた「共生」の一つの結果なのでしょう。

創建1250周年を迎えた春日大社を訪れ、古のヒトが何を考え、どう生きようとしてきたのかが、ちょっとわかるような気がしました。主張を通し、自己利益追求に走れば、そこに必ず衝突が起こります。対立するものを排除すれば、必ず報復されます。なにかとヒトの世にトラブルはつきものですが、対処法がないわけではありません。

さまざまなトラブルを回避しようとすれば、春日大社の創建の際、企図されたような「共生」の観念を共有していくのがいいのかもしれません。利害のバランスを取って棲み分ける、あるいは、共生する、といったような知恵はおそらく、どんな時代でも、どんな社会でも有効でしょう。

今回、はじめて春日大社を訪れ、さまざまな発見がありました。そんな中で、もっとも古のヒトの心に近づいたのではないかと思えたのが、この「共生」という考え方でした。ヒトも動物もその他、森羅万象一切が共生できるシステムを、古代の日本人は生み出そうとしていたのです。なかなか実現するものではないとしても、そのように考えることができた古の日本人を素晴らしいと思いました。

春日大社で束の間、古の心に触れることができました。今の自分、そして、現代社会を振り返ってみる機会を与えられ、もやもやしたものが飛び去ったような気分になりました。(2018/5/11 香取淳子)