■武蔵大學セミナー

2018年12月19日、武蔵大学で「19世紀末フランスのサーカス世界と越境芸術家たち」というタイトルのセミナーが行われました。「19世紀末フランスのサーカス世界」という文言に引かれ、参加することにしました。講師は人文学部専任講師の舘葉月氏です。

19世紀末フランスといえば、つい、パリを舞台に華々しく展開された絵画、舞台芸術、文学、音楽、ファッション等に焦点が当てられがちですが、このセミナーでは「フランスのサーカス世界」が取り上げられます。意外な組み合わせが面白く、関心をかき立てられました。果たしてどのようなお話が聞けるのか、興味津々、出かけてみました。

■記憶に残るサーカス

サーカスは子どもの頃、一度見に行ったことがあるだけです。楽しかったというより、怖かったという印象の方が強かったせいでしょうか。あるいは、底知れない空間に引き込まれてしまいそうな危うさを感じたからでしょうか。不思議な魅力を覚えながらも、私は再び、親にサーカスに行きたいとは言いませんでした。

記憶に残っているのは、ショーが始まると、次々と登場してくる異様な風体の出演者たちであり、いつ落ちるかとハラハラドキドキしながら見ていた空中ブランコや綱渡りです。どれも子どもの日常生活にはないものばかりでした。高所でブランコをしたり、綱渡りをしたりするなど、子どもの私にしてみれば、想像もできないことでした。

そして、大人たちが拍手喝采するアクロバットも、子どもの私にしてみればとうていヒトができることとは思えず、むしろ不気味な印象を抱いていました。というのも、当時、子どもたちの間では、サーカスのヒトたちは毎日、お酢をたくさん飲んで体を柔らかくし、厳しい稽古をさせられているから、あんなことができるのだという噂が広まっていたからでした。

そればかりではありません。当時、私は一人で外に出かけるとき、母親から、「寄り道をしないで帰ってこないと、人攫いに連れていかれて、サーカスに売られてしまうわよ」などと脅されていました。家庭と学校しか知らない私にとって、サーカスは明らかに危険に満ちた異様な世界だったのです。慣れ親しんだ平穏な日常生活とは対極にある異質の空間でした。

■F・フェリーニ監督の「道化師」

大人になってからF・フェリーニ監督の「道化師」(1970年)をDVDで観ました。映画公開時には観ることができず、後にDVDで観たのですが、ドキュメンタリータッチの映画ですが、フェリーニならではの独特の祝祭空間はしっかりと描出されていました。

冒頭に続く以下のシーンを見たとき、突如、子どもの頃、サーカスに抱いていた感情を思い出しました。

こちら →https://www.youtube.com/watch?v=-pBSBBbWkSU

イタリアでも母親は同じようなセリフで子どもを脅しているのだと思い、おかしくなってしまったものです。この映像では冒頭のシーンはカットされていますが、私がとても切ない気持ちになってしまうのは、ロングショットで捉えられた冒頭のシーンです。

冒頭、子どもの頃のフェリーニが夜、物音で目を覚まし、窓から外を眺めます。暗闇に浮かぶ小さな後ろ姿がいかにも頼りなげです。不安感を抱きながらも好奇心に駆られているのでしょう、窓に顔をつけてじっと外を眺めています。暗闇から聞こえてくるのは、サーカス一座がテントを張っている物音だけでした。

この冒頭のシーンは、フェリーニにとってはおそらく、原風景とでもいえる光景だったのでしょう。サーカスの記憶はさまざまな道化師たちの記憶と結びついています。道化師たちは非合理な存在だからこそ、理性では理解できないものを炙り出して見せてくれるのでしょう。彼らが披露するパフォーマンスを含め、サーカスの空間はフェリーニがヒトを本質的に理解するためには不可欠な装置だったのかもしれません。

当時、サーカスではさまざまな異形の者たちが、道化師として観客に笑いを提供していました。小人であれ、巨漢であれ、黒人であれ、彼らは身体的特徴がもたらす悲劇を直視し、道化師として独特の化粧をし、喜劇に転化していたのです。ですから、道化師が生み出す笑いは、観客が意識的であれ、無意識的であれ、心に潜ませている差別的な感情に応えるものでした。

フェリーニはそのような道化師たちを限りなく慈しみ、愛おしんできました。当時、異形の者たちは道化師として可視化され、れっきとした社会の一員として存在していたのです。ところが、近代化の進行に伴い、いつの間にか、彼らは人前から姿を消してしまいました。病院か施設に隔離されてしまったのでしょうか、社会に居場所がなくなってしまったのです。そのような社会状況について後年、フェリーニが悲しみの混じった複雑な気持ちを吐露していたことを思い出します。

■19世紀末、観客が求める笑いの変質

舘氏はパワーポイントを使って、当時のポスターや絵画を紹介しながら、19世紀末フランスで活躍した黒人道化師ショコラの栄枯盛衰をフランス社会の変化に関連付けて語ってくれました。とりわけ興味深く思ったのは、19世紀末、フランスでは笑いが変質していったということでした。

18世紀から19世紀にかけてパリでは常設サーカスの建物が次々と建築されたといいます。そのうち、現在も残っているのが、シルク・リベール(Cirque d’hiver)です。

当時、幅広い階層の人々にとって、娯楽の中心はサーカスでした。ポスターや絵画にサーカスをモチーフにした作品が多々見られることからもそのことがわかります。サーカスの道化師として才能を発揮したのが、ショコラでした。もちろん、本名ではありません。チョコレートのように濃い褐色の皮膚にちなんでつけられた名前でした。実際はキューバからの移民でしたが、アフリカからの移民として黒人を売り物にした芸を披露していました。

やがて、白人の芸人とコンビを組み、物珍しさと高い身体能力に支えられたパフォーマンスが観客から喝采を浴び、一躍娯楽界の寵児となりました。セミナー会場では、道化師ショコラをモデルにしたと思われるポスターも紹介されました。

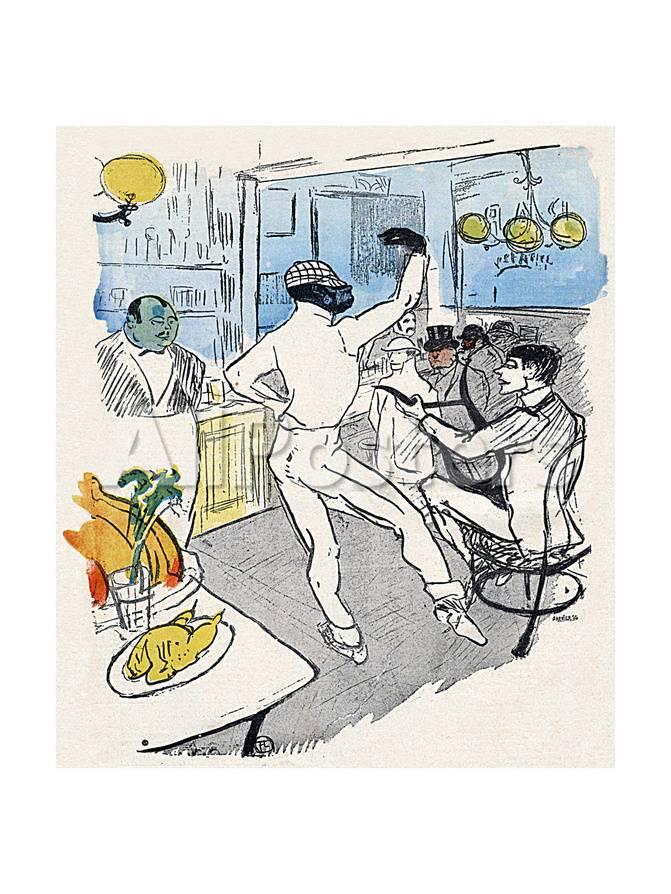

上図 (http://www.allposters.co.jp/より引用 ) は、ロートレックがカフェでダンスを披露するショコラの姿を描いたものです。脹脛といい、臀部といい、筋肉の張り具合がしっかりと捉えられており、卓越した運動能力の持ち主であることが示されていました。この姿態を見ただけで、身体能力の優れたショコラが魅力的なパフォーマンスを披露し、娯楽界の寵児であったことがわかります。

ところが、19世紀末になると、観客の意識に変化が生じ、求める笑いの質にも変化が見られるようになったと舘氏はいいます。つまり、観客の差別的な感情に訴求する笑いが求められなくなっていったのです。これについて舘氏は、異形の者を笑いの対象にしてきたことに対する観客の贖罪の気持ちであり、そのような念を抱かせる対象そのものを忘れてしまいたいという気持ちではなかったかと指摘するのです。

折しも、パリでは映画の撮影・上映技術を開発していたリュミエール兄弟が1895年12月28日、「工場の出口」という作品を有料公開しました。動く映像を初めて目にした人々は驚きました。日頃見なれた光景にすぎなくても、動画として映し出されることに新鮮味を覚え、興奮したのです。

映画という新しい娯楽が普及するのに伴い、次第にサーカスの人気が衰えていきます。

道化師が生み出す笑いは基本的に、観客の差別的な感情に訴求するものでした。ところが、近代化を経て、観客の意識が変化していくと、その種の笑いはやがて顧みられなくなっていきました。当時、ロンドンに次いで、いち早く産業化、都市化を経たパリの街は、近代化にふさわしく大改造されました。そのようなパリの街に住む観客には、これまでサーカスの道化師が生み出してきた笑いは次第に受け入れられなくなっていったのです。

興味深いことに、リュミエール兄弟はショコラとフティットのコンビを撮影していました。黒人と白人のコンビは映画の題材として価値が高いと判断したのでしょう。当時の貴重な映像がありましたので、ご紹介しておきましょう。

こちら →https://youtu.be/XjHZ_z23BZY

最初に映画が上映されて2,3年後、リュミエール兄弟は客をつなぎとめる必要に迫られるようになっていました。移り気な観客たちは、ただ動くだけの映像に関心を失い始めていたのです。映画を続けるため、リュミエール兄弟は、人々の興味を引くようなものであれば何でも題材にし、一種のドキュメンタリー映画を制作するようになっていました。著名であった黒人と白人のコンビ(ショコラ&フティットのコンビ)は稼げる題材だったのです。

19世紀末に映画が登場して以来、パリでは娯楽の様相が一変しました。観客は機械を媒介とした娯楽に新しい感覚を刺激され、楽しみを覚えるようになり始めていました。一方、産業化、都市化が進行していたフランスでは、観客のヒトに対する意識が変わり、求める笑いの質にも大幅な変化が起きていたのです。

サーカスは衰退し、道化師の笑いを求める人々も減少していきました。ショコラはヌーヴォー・シルクを解雇され、コンビも解消せざるをえなくなりました。その後、病気の子どものためにセラピー道化師の活動をはじめたりもしましたが、1917年、巡業中のボルドーで亡くなり、やがて、すっかり忘れ去られてしまいました。

■映画「ショコラ」

フランスでは近年、道化師ショコラの再発見、再評価の動きがあり、2016年にはショコラをモデルにした映画「ショコラ」が公開されました。舘氏は、この映画はフランスで200万人も動員し、大ヒットしたといいます。いったい、どんな映画だったのか、ネットで見てみました。

2016年に公開されたフランス映画「ショコラ~君がいて、僕がいる~」は、先ほどご紹介した黒人ショコラとコンビを組んだ白人フティットをモデルにした映画です。ショコラを演じるのが「最強のふたり」で好評を博したオマール・シー、フティットを演じるのがチャップリンの孫ジェームス・ティエレ、そして、監督は俳優出身のロシュディ・ゼムです。

映画は、子どもたちが丘を駆け下りてサーカスのテントが張られるのを見に行こうとしているシーンから始まります。このシーンを収めた映像をネットで探してみたのですが、フルバージョンの映像はスペイン語吹き替え版しか見つかりませんでした。とりあえず、冒頭だけをみていただくことにしましょう。

こちら→https://www.youtube.com/watch?v=xDq-pEP5efg

この冒頭シーンは、フェリーニの「道化師」の冒頭シーンとイメージが重なります。子どもたちの好奇心を刺激するものがサーカスにはあることが示されています。未知の世界であり、日常とは異なる異質な空間が子どもたちの好奇心を誘うのでしょうか。オープニングに子どもを登場させることによって、映画の中で語られる世界に時間と空間の広がりを与えています。

それでは、この映画は何を物語っているのでしょうか。監督と主演二人に対するインタビュー、そして、概略を紹介した予告映像がありましたので、ご紹介しましょう。

こちら →https://eiga.com/movie/84870/video

この映像の最初から1分47秒までが、メーキングを含めた監督と主演者へのインタビュー映像です。

まず、ロシュディ・ゼム監督は「100年も前に有色人種の芸人が歩んだ人生を知って、感動したと同時に悲しくなった」と映画製作の動機を語ります。そして、ショコラ役のオマール・シーは「この映画によって無名だった彼が知られるようになる。彼はアーティストだったと伝えたい」といいます。フティット役のジェームス・ティエレは「白人と黒人のコントラストにすべてがある。二つの極に電流が走る」といい、対極にある二人がコンビを組むことによって得られた芸の上の成果を語ります。

2分4秒以降は、この作品を要領よくまとめた予告映像になります。

二人が出会い、コンビを組むようになるプロセスを描いたシークエンスでは、個性豊かな二人の性格がそのやり取りの中で自然に表現されています。白人&黒人コンビの道化師として彼らは評判を呼ぶようになり、やがて、パリに招聘され、成功を収めます。「ふたりなら無敵」と思い込むほど順調だったのに、ある日、ショコラは逮捕され、虐待され、黒人移民であるがゆえの悲哀を味わい、次第に身を持ち崩していきます。そんなショコラをフティットは我慢強く支えていく・・・、といった展開で、メリハリの効いたストーリーです。

この作品は友情をメインテーマに、黒人に対する社会の差別意識、コンビ仲間の心中に潜在する差別意識と嫉妬心などがエピソードに絡めて巧みに描かれています。友情の背後にある複雑な心理状況が二人を取り巻く環境と関連づけて浮き彫りにされているので、とても説得力のある映画になっていました。

■道化師ショコラのアイデンティティ

武蔵大学で開催されたセミナーに参加し、そこで紹介された映画「ショコラ」をネットで観ました。予想以上に面白く、身につまされるものがありました。120年も前の出来事なのに、グローバル化時代に生きる私たちに語りかけるものがあったのです。

スペイン領キューバで生まれたショコラは生年もはっきりしません。植民地で生まれたことの悲哀です。本国スペインに奴隷として売られ、家内使用人や農場で働いていました。やがて、過酷な労働に耐えかねて逃亡し、フランスのサーカス一座にアシスタントとして雇われます。ここでは、国の力が弱い場合、その国で生まれても他国で生きていかざるをえず、出生国に紐づけられたアイデンティティを獲得することが難しいことが示されています。

それでは、ショコラはアイデンティティの基盤をどこに見つけたのでしょうか。

フランスのサーカス一座に雇われたショコラは、アフリカから来た黒人道化師として働くようになります。客寄せのために出自を偽り、アフリカの人食い人種としての仮面を付けざるをえなかったのです。

そんなある日、白人芸人のフティットから誘われ、黒人&白人道化師としてコンビを組むようになります。コンビの新規性とショコラの芸が評価され、人気が高まっていきます。パリの大サーカスに招聘され、活動の舞台をパリに移します。ショコラはようやくアイデンティティの基盤を見つけることができました。

芸を磨いたショコラは上流階級の人々からも招かれるようになり、著名になっていきます。著名になれば、もちろん、大金も入ってきます。実際は、黒人ショコラが白人フティットに蹴飛ばされ、平手打ちされることで笑いを取っていたのですが、ギャラの3分の2は白人のフティットが受け取るという非合理を受け入れざるを得ませんでした。

芸を磨くことによって評価され、芸人としてアイデンティティを獲得できたとはいえ、身体に刻印された人種的特徴から逃れることはできず、社会的扱いもそれに応じたものでした。ショコラが自暴自棄になったのも当然のことだといえるでしょう。

ショコラは努力を重ね、芸をきわめた結果、人気を得、大金を得たのですが、社会的な評価を覆すことはできませんでした。ショコラの社会的な劣位は芸人として大成功を収めても解決するものではなかったのです。

■ショコラが今、私たちに語りかけるもの。

道化師ショコラが生きた時代、人種的特徴あるいは身体的特徴が人々の社会的地位を決定づけてきました。ショコラは芸人として評価されながら、ポジティブなアイデンティティを獲得することもできないまま、人生を終えました。出生国を離れ、国境を越えて生きざるをえなかったからでしょう。出生国へのロイヤリティを失い、居住国でアイデンティティを獲得できることもできなかったことの悲哀を感じてしまいました。

グローバル化時代の今、国境を超えることがきわめて容易になっています。迫害を受けたわけでもないのに、より高い賃金を求めて国を捨てる人々も増えています。移動先の国では人権に基づき、一定の労働条件、生活条件が保証されていますから、出生国へのロイヤリティは希薄になっているのが現状だといえるでしょう。

19世紀末の社会とは違って、現在、さまざまな偏見は是正されてきています。実際にコミュニケーションを持つことによって、偏見は容易に崩れることは事実です。実際、私はメルボルンからの帰途、機上で隣り合わせた黒人女性の才気あふれゴージャスな雰囲気に圧倒された経験があります。ニューヨークに住み、仕事の関係でメルボルンから成田経由でマドリッドに行くということでした。シンガポールで出会ったベトナム人女性画家も洗練されていて思慮深く、驚いたことがあります。有色人種に対する偏見は、直接的なコミュニケーションが増えるにつれ、解消に向かうかもしれません。

ただ、移民となると、また状況は大きく異なります。ショコラの人生を思うとき、ローカル・アイデンティティを築くことなく、出生国を離れ、文化の異なる居住地で、果たしてポジティブなアイデンティティを築き上げることができるのか、といった疑念が消えないのです。

芸を磨き、観客の期待に応えてきたおかげで、いっとき、ショコラは富と名声を得ました。ところが、フランスでは依然として、社会的地位は低いままでした。自暴自棄になってしまったのは、アイデンティティクライシスに陥っていたからではなかったかと思うのです。

ショコラは出生国、居住国でも文化に根差したローカル・アイデンティティを築くことができませんでした。ですから、差別的環境から抜け出せないことがわかったとき、動揺してしまったのでしょう。拠って立つべき文化を持たないまま生きざるをえなかったものの苦悩がしのばれます。

2018年12月21日、日経新聞で「入管法改正、人手不足解消に期待」というタイトルの記事を読みました。

こちら →https://www.nikkei.com/article/DGKKZO39204570Q8A221C1L41000/

「ショコラ」を観た後で、このニュースを知ったので、ちょっと気になりました。ショコラが生きた時代と現代とは違うということは承知の上で、人手が足りないからといって外国人労働者を受け入れてしまって、果たして、大丈夫なのか?という思いに駆られてしまったのです。

ショコラの人生を映画で見ているうちに、ヒトは固有の文化を基盤にローカル・アイデンティティを獲得し、それでようやく、グローバルな状況に耐えられるようになるのではないかと思うようになったからでした。(2018/12/30 香取淳子)