■「デジタル社会における楽しい働き方」公開シンポジウム

2017年4月27日(木)、公開シンポジウム「デジタル社会における楽しい働き方」が開催されました。主催はデジタルハリウッド会社とfreee株式会社、共催が情報通信政策フォーラム、そして、会場はデジタルハリウッド大学駿河台ホールでした。

このシンポジウムの開催主旨は、デジタル社会で「楽しく・自由に」働ける社会環境を実現するには、どのような環境整備や人材育成が求められているのか、政治家、起業家、大学教員による議論を通して浮き彫りにしていくというものです。

こちら →http://kokucheese.com/event/index/462194/

第1部の基調講演では、起業家の佐々木大輔氏(freee代表取締役)と杉山知之氏(デジタルハリウッド大学・大学院学長)によって、「楽しく・自由」な働き方の実例が紹介されました。

■freeeの場合

佐々木氏の経営するfreee株式会社は、全自動のクラウド会計ソフトを提供する会社です。2012年7月に設立されたまだ若い企業ですが、3年連続で、Great Place to Work®が実施した「働きがいのある会社」(従業員100-999人)部門で上位にランクされています。

Great Place to Work®は1991年にアメリカで設立された意識調査機関で、「働きがい」という観点から企業を調査し、ランク付けます。日本では2005年に活動が開始され、その活動はいまや世界50か国以上にも及ぶほどの起業評価機関です。当然のことながら、ここでのランキングは優良企業か否かの一つの目安となります。

こちら →https://hatarakigai.info/about/history.html

そのGreat Place to Work®日本版で、㈱freeeは上位にランクされているのです。

こちら →https://hatarakigai.info/ranking/japan/

(従業員100‐999の項目をクリックしてください。)

2017年度は3位でした。2015年度は5位、2016年度は4位だったそうですから、年々ランクアップしていることになります。この数字を見る限り、㈱freeeでは「楽しい」働き方が実践されているといっていいでしょう。本シンポジウムで紹介されるのにふさわしい企業だといえます。

佐々木氏はまず、日本の中小企業の労働生産性はきわめて低く、諸外国と比較しても劣位にあること、非ルーティン作業に関わる時間がわずか27.5%しかないこと、等々の問題点を挙げました。それを打開するには、バックオフィスのプロセス全体を効率化し、創造的な活動にフォーカスできるようにする必要があると指摘します。

バックオフィスの業務をデジタル技術によって簡素化できれば、本来の業務あるいは創造的な業務に、より多くの時間を割くことができるというわけです。さらに、バックオフィスだけではなく、全業務をクラウド化すれば、生産性の効率をより高めることができるといいます。このような発想によって生み出されたのが、全自動のクラウド会計ソフトfreeeです。

個人事業主やフリーランサーのバックオフィス業務を支援するソフトといえるでしょう。

■デジタルハリウッドの場合

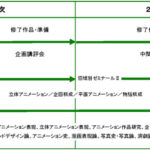

杉山氏が学長を務めるデジタルハリウッドは、デジタルコンテンツの人材育成スクール、大学、大学院を運営する教育機関です。1993年に設立されて以来、23年間に9万人の卒業生を出しているといいます。2013年からは次世代主婦、ママデザイナー1万人育成プロジェクトを立ち上げ、子育て期の女性たちに学びと活躍の場を提供しています。

会場では米子のケースが紹介されました。

こちら →http://www.cread.jp/studioyonago.html

2012年12月1日に設立された米子スタジオが有能な人材を多数、輩出し、米子コンテンツ工場を立ち上げるまでに成長しているといいます。協力企業であるCREADの適切な支援を得られたことも一因でしょうが、なによりも意欲のある女性たちに学びと活躍の場を提供することができたからでしょう。

こちら →http://school.dhw.co.jp/school/yonago/ycf.html

彼女たちは子育てをしながら、自宅でオンライン講座で学び、スクールでは学友と切磋琢磨し合い、コンテンツ制作の技術力を高めていきました。卒業後は、自宅でウェブ制作やフリーペーパーの作成などの仕事を請け負い、収入を得ています。

学びから就労までの流れがスムーズに組み立てられており、家庭に埋もれていた人材を労働市場に引き出すことができています。彼女たちの仕事のおかげで、これまでホームページを立ち上げたくてもできなかった地元の事業者が、ネットで事業を展開できるようになったのです。

デジタルハリウッド米子スタジオで学んだ彼女たちが、その人的ネットワークを基盤に、米子コンテンツ工場という組織を立ち上げました。そして、米子だからできることは何か、田舎の強みは何か、という観点からアイデアを練り上げ、コンテンツ制作に励んでいるそうです。デジタル技術によって彼女たちは、地域に根差し、地域のための仕事をすることができるようになったのです。

杉山氏の基調講演では、「女性の活躍推進」という側面でのデジタル技術の効用の一端が示されており、やはり、本シンポジウムにふさわしい内容でした。

■デジタル社会での学びと仕事

第2部は衆議院議員・IT戦略特命委員会事務局次長の小林史明氏が加わり、情報通信政策フォーラム理事長の山田肇氏の司会で、パネルディスカッションが行われました。

まず、政治家の小林氏は起業家の佐々木氏に対し、デジタル社会での働き方の成功モデルがまだ築けていないが、㈱freeeではどのような人材評価を行っているのかと質問しました。

これについて佐々木氏は、人材評価は一般的にわかりやすくするほど弊害が出てくるとし、組織カルチャーにどれほど貢献できるか、というのが一つの指標だといいます。さらに、定量的評価ではなく、定性的評価に時間をかけているともいいます。優秀な人材でチームを作らなければ、組織は発展しません。経営者としては、他と熾烈な競争をしてでも優秀な人材を獲得していく覚悟が必要なのでしょう。

次に、政治家の小林氏は教育者の杉山氏に対し、教育面ではどのような課題があるのか尋ねました。これについて杉山氏は、高校までの日本の教育は実社会とはかなりズレていると指摘し、デジタルハリウッドでは、新入生にはまず、技術を教え、その後、教養や文化を教えていくという順で指導しているといいます。

入学するとすぐ専門科目に入り、年次が進むと、教養科目を取り込んでいくというカリキュラムなのだそうです。通常の大学教育とは異なり、コンテンツ制作のための技術指導から始め、次いで、コンテンツの内容を深める教養や文化を学んでいくというのです。

■デジタル社会の実現を阻む要因、促す要因

司会の山田氏から、MOOCは素晴らしいオンライン講座だが、作成した資料の著作権処理のため、大きなコストがかかるという問題点を指摘されました。調べてみると、たしかにテキスト作成に相当、コストがかかっていることがわかります(p.8を参照)。

こちら →

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoki/h27_02/pdf/shiryo7.pdf

これでは担当者の負担がきつく、頼まれたとしても引き受けたくないでしょう。教育の現場では、他人の著作物の一部をコピーして学生に配布したり、パワーポイントで引用したりして授業を行うことが多々あります。それは教室で使用する限り、著作権の適用除外になるからですが、オンラインの場合、その適応除外の対象になっていないようなのです。ですから、上記のように多大な時間をかけて使用する写真などの権利処理を行わなければならなくなっているのでしょう。

これは明らかに政治家が対処すべき課題でしょう。私は、教育利用なら、オンラインでも認めるべきだと思いますが、デジタル化されればコンテンツが広範囲に拡散してしまいかねず、権利者の権利を大幅に侵害してしまう可能性があります。そう考えると、現時点で解決策を見つけるのは容易なことではないことがわかります。

これに関連し佐々木氏は、起業する場合も、申請手続きに23種の文書が必要だという問題点を指摘しました。そのような煩雑な業務が起業のハードルを高くしているというのです。これも政治家が対処すべき課題でしょう。

これについて政治家の小林氏は、マイナンバー制度が普及すれば、すぐに解決するといいます。マイナンバー制の下で、簡単に本人認証ができれば、申請手続きも簡単に処理できるからだというのです。つまり、印鑑と対面原則の商慣行を、マイナンバー制度の普及によって打破することができれば、起業のハードルも低くなるというのです。ところが、実際にはまだ普及しておらず、起業手続きに限らず、さまざまな申請業務が煩雑さから解放されていません。

パネラーの方々のお話しを聞いていると、その原因は、本人認証の方法が旧態依然としているからだと思えてきました。旧体制や旧慣行がデジタル社会への移行を阻み、起業意欲を喪失させているのだとすれば、より適切な制度に変更していく必要があるでしょう。IT関連のさまざまな現場を経験してきた小林氏は、マイナンバー制度が普及しなければ、デジタル社会には移行できないといいます。

4月20日、法人税や所得税の申告の電子化が義務付けられ、2019年から実施されることが決まりました。今後、マイナンバー制とセットで、さまざまな申告業務の電子化が義務付けられるようになるでしょう。デジタル社会に向けた制度整備が推進され始めたようです。

■生産年齢人口の減少と働き方改革

2010年には8000万人以上であった生産年齢人口(15~64歳の人口)が、2030年には6700万人ほどになると推計されています。いまから、わずか13年後のことです。

このように生産年齢人口は減少するのに、高齢人口は増えていきますから、2030年には1.8人で高齢者1人を扶養しなければならなくなります。このまま手をこまねいていては、やがて日本社会が成り立たなくなる可能性も考えられるでしょう。そこで、ちょっと調べてみました。すると、いまから4年前の2013年、厚生労働省が以下のような労働市場分析レポートを出しているのがわかりました。

こちら →

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudou_report/dl/20130628_03.pdf

すでに4年前、労働生産性を高める必要性が説かれていたのです。人口動態から未来社会は比較的正確に予測できます。ですから、対策も立てやすく、想定される課題に対処することができるのです。今後、日本は、急速に生産年齢人口が減少する一方で、高齢人口が増えていきます。そのような社会状況を踏まえ、厚生労働省は労働政策を練り上げていたことがわかったのです。

2017年3月28日、政府は「働き方改革」の実行計画を発表しました。9項目挙げられており、その詳細は以下のように設定されています。

こちら →http://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/20170328/02.pdf

網羅的な印象がありますが、労働市場の活性化という面で重要なのは、5項目「柔軟な働き方」と6項目「女性・若者の機会拡充、氷河期世代の支援」でしょう。生産年齢人口の減少時代を迎え、重要になるのは、労働生産性の向上と労働市場の活性化だからです。

ところが、不思議なことに、この「働き方改革」の実行計画では、労働生産性の向上についての取り組みが希薄で、4年前に比べ、トーンダウンしたように見えます。

今回のシンポジウムで報告され、議論されたように、生産年齢人口が減少するようになれば、今後さらに、デジタル技術を使って生産性を高める一方、性別や年齢を問わず、能力を発揮できる就労環境の整備を図ることが重要になってくると思います。

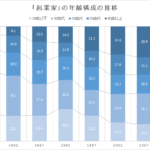

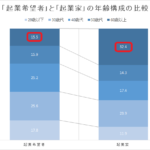

さて、中小企業白書(2014年版)によれば、60歳以上がもっとも多く、32.4%を占めていました。

このグラフからは、老いてなおアクティブに活動する高齢者像が目に浮かんできます。実感とはやや異なりますが、このデータが事実だとすれば、未来をそんなに悲観することもないでしょう。そんな気持ちにさせられるグラフでした。「働き方改革」の6項目「65歳以降の継続雇用や定年延長へ助成拡充」に関連していますが、「起業」ですから、こちらはもっとアクティブです。

実際、㈱freeeが提供するソフトを使えば、高齢者でも、フリーランスや個人事業主として起業しやすくなるでしょう。そう簡単にチャレンジできるものではないと思っていた起業家さえ、高齢人口が増えると高齢者の割合が増えるのかと、私は感心してこのグラフを見ていました。

ところが、ネットで「日本で企業した人の32.4%は60歳以上!?」というタイトルの記事を見つけたので、読んでみました。すると、中小企業白書(2014年版)にはこれに関連して別のグラフも載っていると指摘されていました。「起業希望者」(自分で起業したいと思っている人)の年齢構成のグラフです。

そこで、「起業希望者」の年齢構成をみると、先ほどのグラフとはやや趣きが異なります。60歳以上は15.5%なのです。そして、こちらのグラフでは30代、40代が多いのです。日常的な感覚としてはこのグラフの方が自然で、納得がいきます。二つのグラフを並べてみると、以下のようになります。

こちら →

(https://seniorguide.jp/article/1002109.htmlより。図をクリックすると拡大します。)

この記事では、二つのグラフの、60歳以上のカテゴリーの数字の差異について、以下の2つの解釈が可能だと考察されています。

1.シニア層は自己資金が潤沢で経験が豊富だから、起業までたどり着ける確率が高い。年を追うごとに、起業をサポートする環境が整っているので、シニア起業の割合が増えている。

2.シニア層は再就職が難しいので、仕方なく起業する人が多い。年を追うごとに、再就職への壁が高くなっているので、自営業となる人の割合は増えている。

(以上。https://seniorguide.jp/article/1002109.htmlより。)

この二つの解釈のうちいずれか一つではなく、おそらく、二つともが妥当な解釈なのでしょう。私は、仕方なく起業する高齢者が増えているという解釈の方に、現実味が感じられます。年金だけでは暮らしていけず、かといって雇用の場も限られている、仕方なく起業するというタイプです。

■未来社会の光と影

基調講演で紹介されたように、デジタルハリウッドが提供するオンライン講座を利用すれば、地方にいても家庭にいてもデジタルコンテンツの制作技能を習得することができ、収入を得ることができるようになることがわかりました。

労働市場の活性化という観点からは、子育て期の女性だけではなく、高齢者もオンライン講座の対象にすればいいかもしれません。学びの機会が生まれれば、高齢者も身につけたコンテンツ制作技能を駆使して仕事をし、freeeなどのソフトを使って起業することが可能になります。そうすれば、地方にいても、家庭にいながらにして仕事をし、収入を得ることができるばかりか、地域社会に役立っているといういきがいをも得られます。

このシンポジウムで紹介された二つの事例はいずれも、デジタル技術によってもたらされる未来社会の光の部分だといえます。だとすれば、未来社会の影の部分にも目を向けておかなければならないでしょう。

たとえば、小林氏は、働き方改革の中で残業規制が今、話題を呼んでいるが、これはルールを決めることで生産性を上げることが目的だといいます。2050年には生産年齢人口が4000万人になり、今より4割減になるので、柔軟な働き方ができるようにならないと社会がもたないと指摘しました。

確かに、「働き方改革」5項目の「柔軟な働き方」では、「テレワークを拡大、兼業・副業を推進」することが目指されています。有能な人材がその能力を多方面で使っていかないと、人材不足で社会が回っていかないということなのでしょう。

佐々木氏も、副業しているヒトが増えている、今後は副業に寛容な社会にならざるをえないと指摘し、自動会計ソフトfreeeもそのために開発したといいます。

さらに、杉山氏は、MITに在籍したころ、教授陣は4日がフルタイムでそれ以外は自由だったので、副業もできるし、新たな研究もできる、そこから自由な発想を得て、さらに研究に活かせることもできたといいます。この制度の下では、雇用者側は研究者を安く雇用できるし、研究者側は自由な時間を手にし、他から稼ぐことができるし、新たな研究経験を積むことができる、双方にメリットがあったと指摘します。

以上、3人のパネラーの方々のお話を総合すると、労働の拘束時間を減らし、柔軟な働き方ができるよう制度整備すれば、有能な人材の能力を有効活用ができるし、雇用者、被雇用者ともにメリットがあるというものでした。

これは一見、未来社会の光の部分に見えますが、実は、研究者であれ、企業人であれ、柔軟な働き方ができるのは、学界あるいは産業界、あるいは教育界、等々で求められる能力の保持者に限られています。

そして、山田氏は、日本の労働人口の約49%が技術的には、人工知能やロボットで代替可能だと指摘します。

こちら →

(https://www.nri.com/~/media/PDF/jp/news/2015/151202_1.pdfより。図をクリックすると拡大します。)

創造的な領域、あるいは、コミュニケーション領域では人工知能に代替するのは難しいといわれています。ところが、データの分析、秩序的、体系的操作が求められる仕事は、人工知能に代替できる可能性が高いというのです。

山田氏のお話からは、労働生産性の向上を求めれば、AIやロボットに業務を代替させざるをえず、現在の約半分の労働人口が職を奪われることになります。創造的な領域、あるいはコミュニケーション領域で秀でた能力を保持するヒト以外は、AIやロボットが行う業務の補助的作業しか残されていないでしょう。デジタル技術がもたらす影の部分です。

生産年齢人口が減少する未来社会では、さまざまな領域でデジタル技術に依存せざるをえなくなるのは事実です。デジタル技術はさまざまな不可能を可能にしてくれますし、能力の秀でたヒトにとってはさらなる活躍の舞台が待っています。

ところが、秀でた能力を持ち合わせない普通のヒトにとって、どのような仕事が残されているのでしょうか。そもそも、食べていけるだけの収入を得られる職業に就けるのでしょうか。

生産年齢人口の減少、介護を必要とする高齢者の増大といった社会状況はもうすぐそばまでやってきています。ですから、デジタル技術を活用することによって、対処していかなければならないのはわかっているのですが、同時に。デジタル技術によって生じるであろう社会的な歪みをどう是正していくかも視野に入れ、デジタル社会の実現に向けた制度整備を行っていく必要があるのではないかと思いました。(2017/5/1 香取淳子)