■第48回衆院選の結果

2017年10月22日、第48回衆院選の投開票が行われました。午後8時を過ぎると各局いっせいに開票速報を伝え始めました。早々と当確を出した候補者もいれば、なかなか当確が出ない候補者もいます。候補者の事務所から中継される悲喜こもごもの当落風景は、いつもながらの開票速報でした。

開票が始まると早々に、自民党の優勢が明らかになっていきました。最終的に自民党と公明党を合わせた議席数は313議席にも及び、全465人のうち、3分の2以上を占める安定多数となりました。予想を大きく上回る与党の圧勝でした。

さて、今回の衆院選挙には、「1票の格差」是正のための改正公選法が適用されました。小選挙区では「0増6減」、比例代表では「0増4減」、計10名の議席数が削減されました。つまり、小選挙区が青森、岩手、三重、奈良、熊本、鹿児島の6県、平井代表は東北、北陸信越、近畿、九州の各ブロックが1減の対象となったのです。その結果、全体で465議席を争う選挙となりました。

こちら →

(2016年3月15日、日経新聞より。図をクリックすると、拡大します)

■自民圧勝

今回の選挙は新たな区割りの下で行われたので、ほとんどの既存政党は議席数を減らしました。定数が削減されたのですから、当然といえば当然の結果です。ところが、既存政党の中で唯一、公示前と同数の議席数を獲得したのが自民党でした。実質的な増加です。

今回の選挙では、希望の党や立憲民主党といった新党の立ち上げが話題を呼び、関心を集めてきました。一時は、与党が大きく敗退することも予想されました。それなのに、開票してみれば与党の圧勝でした。なぜ、このような結果になったのでしょうか。

選挙ドットコムを見ると、衆議院の獲得議席数は政党別に整理され、公示前の議席数と比較して、以下のように図示されています。

こちら →

(http://go2senkyo.com/articles/2017/10/23/33197.htmlより。図をクリックすると、拡大します)

これを見ると、公示前と比べ、議席数を大きく伸ばしたのが「立憲民主党」だということが一目でわかります。解散以前にはなかった政党です。野党2位にランクされた「希望の党」も同様、今回の衆院選で新たに設立された新党です。投開票日、全国各地を襲った大型台風よろしく、今回の衆院選を襲ったもう一つの台風の目は、この「希望の党」と「立憲民主党」でした。

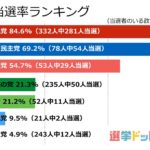

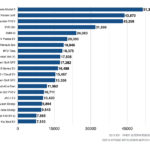

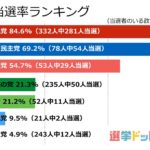

再び、選挙ドットコムを見て見ましょう。興味深いグラフがありました。

こちら →

(http://go2senkyo.com/articles/2017/10/24/33251.htmlより。図をクリックすると、拡大します)

これは政党別に当選率を図示したものです。自民党は332人の候補者のうち当選者は281人で、当選率は84.6%です。このグラフでトップにランクされています。次位が立憲民主党で78人中54人が当選しており、69.2%の当選率です。以下、公明党、希望の党、維新の党、社民党、共産党といった順で続きます。

■希望の党の惨敗

興味深いのは、希望の党からは235人中わずか50人しか当選しておらず、21.3%の当選率でしかなかったことです。政権交代を目指すといって、過半数の235人もの候補者を立てたにもかかわらず、この惨状です。しかも、希望の党の代表、小池百合子氏の地盤である東京選挙区では、側近と目されていた候補者は落選し、民進党から移籍した候補者一人しか当選しませんでした。

いったい、何が起きたのか。

9月25日、安倍首相が衆院の解散を告げる記者会見の直前に、小池東京都知事が単独で記者会見を行いました。そこで、「希望の党」の設立を表明し、自分が代表になると宣言したのです。いってみれば、政権への奇襲攻撃でした。

「国難突破解散」というネーミングもかすんでしまうほど、「希望の党」は各政党に衝撃を与えました。その後、希望の党は次々と話題を提供し、いっとき、政権交代もありうるかと思わせるだけの勢いがありました。

ところが、大きく膨らんだ風船もちょっと一突きするだけで、あっという間にしぼんでしまうように、投票前には希望の党の勢いは陰りを見せ、開票結果は無残なものでした。言葉の力によって、新党への期待が冷え込んでしまったのです。今回ほど、言葉の威力を感じさせられた選挙はありません。

大きく膨らんだように見えた希望の風船を一突きしたものはいったい、何だったのか。そして、自民圧勝をもたらしたものは何だったのか。政治家のキーフレーズを追いながら、その効果、あるいは作用を考えてみたいと思います。

■希望の党の立ち上げ

9月25日、小池都知事が単独で記者会見を行い、「希望の党」の設立を表明しました。安倍首相が会見するといわれた予定時刻の3時間半前、まるで首相の機先を制するかのように、奇襲攻撃をかけたのです。希望の党が一気に人々の注目を浴びたのはいうまでもありません。

こちら →http://www.huffingtonpost.jp/2017/09/25/kibou-party_a_23221556/

驚いたのは、都知事である小池氏が新党の代表になると単独会見で宣言したことでした。しかも、この新党設立にむけて案を練り上げてきた若狭勝氏、細野豪志氏らの案をリセットするというのです。これを聞いた時、私はもやもやとした違和感を覚えました。

新党設立のため奮闘してきたメンバーの努力をいとも簡単にリセットたこと、設立メンバーを同席させず、自身が代表になると単独会見で表明したことなどに、なんともいえない違和感を覚えたのです。

果たして設立メンバーと相談した結果だったのでしょうか。気になって、後で調べてみると、細野氏らが、小池氏の党首就任を知らされたのは、この記者会見のわずか1時間前だったそうです。

小池氏の会見を見てから、その政策にざっと目を通してみました。それだけで私は、「希望の党」が胡散臭い政党ではないかと思うようになりました。たとえば、「消費増税の凍結」「原発ゼロ」など、俗受けのする言葉が並んでいます。さらには、「12のゼロ」と名付けられた、「花粉症ゼロ」「待機児童ゼロ」「満員電車ゼロ」等々。

これを読んでいるうちに、希望の党は、実績がないだけではなく、ひょっとしたら、実体もなく、ただイメージを喚起するだけの政党ではないのかと不安になってきたのです。会見を見て感じたなんともいえない違和感は、うわべだけの実体のなさを感じ取ったからかもしれません。

■希望の党への合流を決めた民進党

9月28日、代表に選ばれたばかりの民進党の前原誠司氏が、衆院選を巡って奇妙な方針を打ち出しました。新進党所属の衆院議員らに向かって、党籍を残したまま「希望の党」の公認候補として立候補させるというのです。それも、「民進党からの立候補は認めず、現在の公認は取り消す」という、かなり強引なものでした。

こちら →

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2017/09/28/kiji/20170927s00042000453000c.html

おそらく多くの人々がそう思ったにちがいないのですが、不思議なことに、民進党の議員たちはこの方針を呑みました。彼らは動揺して思考停止状態に陥っていたのかもしれません。あるいは、都知事選、都議選で圧勝した小池人気にあやかって、この衆院選を乗り切ろうと思っていただけなのかもしれません。

たしかに民進党は、選挙直前に不祥事が次々と明らかになっていました。この時期に選挙を戦っても、とても勝てる状況ではなかったのです。すぐには理解しがたい奇妙な方針は、民進党議員たちの動揺した心理に付け込んだ奇策だったといえるでしょう。

28日に開催された党両院議員総会で、前原氏は、「1強多弱といわれる状況にじくじたる思いを持っている」とし、「政権交代を実現する大きなプラットフォームをつくる」ために決断したといっています。

こちら →http://www.asahi.com/articles/ASK9X67HDK9XUTFK023.html

「国難突破解散」とネーミングされたほど、緊迫した状況下で実施される今回の衆院選であったにもかかわらず、民進党代表の前原氏には、半島情勢や日本をめぐる世界情勢は視野に入っておらず、「政権交代」しかなかったことがわかります。

希望の党にしてみれば、民進党代表の前原氏に勇気ある決断によって、野党勢力を結集し、その中心になることができます。願ってもない支援に思えたことでしょう。なによりも、経験のある候補者を多数確保できるうえに、政府からの交付金も手にすることができます。過半数の233名以上の候補者を立てることができれば、一気に大政党になりうるのです。

設立されたばかりの希望の党には人材、資金が不足していました。人気はあっても、実績もなければ、実体もなかったのです。一方、人気のない民進党には人材はあり、資金もありました。ですから、傍目には両党の合体は申し分ないように思えました。

民進党が加われば、立ち上げたばかりの希望の党が一気に野党第一党になる可能性があります。政権を左右できる勢力になりうるだけではなく、場合によっては政権交代の可能性もありました。まさに民進党代表の前原氏が望む「政権交代」を実現できるかもしれませんでした。

これで、一気に風向きが変わりました。希望の党には、民進党を巻き込む大きな流れができ、いっとき、保守を基盤とした大きな野党ができるのではないかと思わせるほどの勢いがありました。

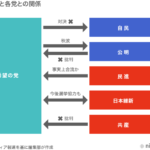

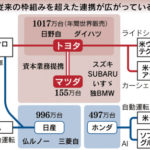

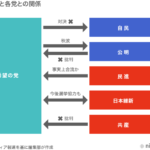

選挙の構図に異変が起きていました。ニッポンドットコム編集部はこの時点での希望の党と各党との関係を以下のように図示しています。

こちら →

(http://www.nippon.com/ja/genre/politics/l00195/より。図をクリックすると、拡大します)

もちろん、希望の党にとって民進党との合流はメリットばかりではありません。民進党色の強い議員が入ってくれば、せっかく立ち上げた新党のイメージが崩れてしまいます。この時点では、まだ希望の党の「寛容な保守」というキャッチフレーズは損なわれていませんでした。

ところが、左派色の強い民進党議員が大量に参加してくれば、小池氏が希望の党の立ち上げの際に表明した「保守改革政党」のイメージは崩れます。そうなれば、希望の党は、民進党の単なる衣替えに過ぎなくなる恐れも懸念されました。次第に、小池氏の決断が迫られるようになっていきました。

■「排除いたします」

9月29日、小池氏は都庁で定例記者会見を行いました。報告を終え、質疑応答に入ると、記者から「国政代表と都知事、二足のわらじの弊害はないか」と問われ、小池氏は、「安倍首相も総裁と総理を兼ねている、何ら問題はないと思っている」と答えました。

さらに、フリーの記者から「前原代表が希望の党に公認申請すれば排除されないという説明をしたが、知事はこれまで安保、改憲を考慮して一致しない人は公認しないと言っている。お二人の言っていることが違うが、どうなのか」と問われました。小池氏は、「都知事としての会見だから別の場所で」といい、その質問には答えませんでした。都庁のホームページに載せられている会見ビデオにはその後の記録はありません。

こちら →

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/governor/governor/kishakaiken/2017/09/29.html

そこで、YouTubeをチェックしてみると、その場面が収録されたビデオがアップされていました。その映像を見ると、先ほどのフリーの記者の質問に答え、小池氏は、「排除されないということはございませんで、排除いたします」とにこやかに答えています。

こちら →https://www.youtube.com/watch?v=w89Jxtf86q0

(該当シーンは30:45ごろからの映像です)

これは、定例記者会見から席を移し、希望の党代表として臨んだ記者会見の席上でした。気持ちが緩んだのか、小池氏はポロッと本音を出してしまいました。おそらく、民進党全員を受け入れる気持ちは最初からなかったのでしょう。人材や選挙資金がどれほど欲しかったとしても、民進党を丸抱えしてしまっては、希望の党の存在意義がなくなってしまいます。そういう気持ちがつい、出てしまったのでしょう。

この発言についてはその後、批判は出ましたし、希望の党の勢いが減速した原因ともいわれました。でも、私は、新党を立ち上げた小池氏にしてみれば、当然の発言だったと思います。

この発言に続き、民進党からの移籍希望者に対し、安保、改憲などでの同意が選別基準にされていると報じられました。政党として一緒に行動していくにはこれも必要な作業でしたが、それらの選別条件は「踏み絵」といわれ、これもまた、テレビで何度も放送されました。

希望の党にとって不幸なことは、党にとって必要な作業であったにもかかわらず、選別作業が「排除」、「踏み絵」といった言葉でレッテル張りされるようになっていったことでした。いずれもネガティブなイメージを喚起する言葉です。

日本社会ではとくに、この種の言葉は拒否的な感情で人々に受け止められがちです。つまり、ネガティブな訴求力が強い言葉なのです。訴求力が強いからこそ、マスメディアはこれらの言葉を繰り返し、使いました。テレビでいえば、そうすれば、視聴率があがるからでした。その結果、希望の党の勢いが急速にしぼんでいきました。

■小泉進次郎氏と駅前対話@としまえん

「都民の日に、小泉進次郎氏と駅前対話@としまえん」というタイトルで、街頭演説会が行われました。10月1日、自民党の東京第9区支部主催の企画でした。

9時45分から市民からの質問を受け付け、一定数になれば締め切って、16時30分から回答が行われるという企画でした。市民からの質問に回答するのは、自民党筆頭幹事長の小泉進次郎氏、菅原一秀氏(前衆院議員、9区)、鈴木隼人氏(前衆院議員、10区)の3人でした。

都民の日、天高く晴れ上がった豊島園駅には、約1500人もの市民が集まりました。こんなに大勢のヒトが豊島園に集まったのを、私は見たことがありません。進次郎氏が到着すると、拍手が起こり、人々は握手を求めてやみませんでした。

10区の鈴木隼人氏、9区の菅原一秀氏の挨拶の後、進次郎氏の演説が始まりました。

こちら →https://www.youtube.com/watch?v=rlirM4VPPoA

司会者が進次郎氏の登壇を告げると、観衆から、「いよ!待ってました!」の声がかかります。進次郎氏はまさにアイドルさながら、広場を埋め尽くした観衆に熱狂的に迎え入れられました。進次郎氏もまた、それに応えるように、にこやかに観衆に声掛けしながら、集まった人々を巻き込んでいきます。次第に、穏やかで、和やかな雰囲気が生まれていきました。

進次郎氏はまず、豊島園で開催されていたコスプレに話題を振って、「希望の党は民進党のコスプレ」と声を張り上げます。待ってましたとばかりに、観衆から、「その通り!」という掛け声があがりました。

そういえば、小池氏はかつてコスプレで魔法使いのサリーに扮したり、リボンの騎士に扮したことがありました。若者有権者へのアピールのつもりだったのでしょうが、そのイメージ戦略に浅薄なものを感じたことをふと、思い出しました。

■出ても無責任、出なくても無責任

続けて、進次郎氏は、「今回の選挙は責任対無責任の戦い」だと声をあげます。

「1つ目の無責任は、(小池氏が)出ても出なくても、無責任」といいます。その心は、衆院選に出れば、都政放棄の無責任、出なければ、党をなくして希望の党に集まってきたのに、その代表が出ないことに対する無責任」と、二つの側面から小池氏の政治的無責任を揶揄したのです。見事な言い回しで、進次郎氏は希望の党の弱点を突きました。

次いで、小池氏を支えてきた若狭勝氏について、話題を向けます。

若狭氏は当時、民進党から希望の党への移籍希望者の選別作業を行っていました。選別基準の一つは安保法制に賛成かどうかです。ところが、選別作業を行っている若狭氏自身、自民党在籍時には安保法制を否定し、国会を欠席しています。

若狭氏は自民党員であった当時、安保法制に賛成しなかったのです。細野氏も同様、民進党員であった当時、激しく反対しています。ですから、条件を満たしていないヒトが希望の党の選別作業を担当していることになります。進次郎氏は希望の党が行っている矛盾を的確に指摘し、これを「二つ目の無責任」だと分類したのです。

三つ目の無責任として、民進党から希望の党に移籍しようとしている人々を指し、「選挙目当てに、いままで言ってきたことと逆のことをいう無責任」と進次郎氏は非難しました。安保法制に反対し、プラカードを掲げて国会で暴れた人々が、安保法制に賛成という条件を呑み、希望の党に入ったことの矛盾を指摘したのです。たしかに、政治家として無責任極まりない行為だということを思い知らされます。

観衆からは「そうだ!そうだ!」という声があがり、「その通り!」という声も響き渡ります。熱狂の渦に巻き込んだスピーチが終わると、進次郎氏は、市民からの質問に丁寧に答え、政治家として何をしているのか、自民党はどういう姿勢でさまざまな課題に臨んでいるのか、などを説明し、徐々に人々の信頼感を高めていきます。そして最後に、9区の菅原氏、10区の鈴木氏の応援を観衆に訴え、演説会を終えました。

■責任と無責任の戦い

2017年9月30日~10月1日に実施されたJX調査によると、小池氏への支持率は前回(9月23日から24日実施)に比べ、10%も下がりました。ところが、比例東京ブロックの投票意向先を見ると、希望の党がトップで29%、次いで自民党が28%になっています。この時点ではまだ希望の党への期待が高かったことが示されています。

希望の党にはまだ勢いがありました。ですから、小泉進次郎氏がスピーチのネタに希望の党を取り上げたのは正解でした。進次郎氏は、今回の衆院選を「責任対無責任の戦い」とネーミングし、希望の党の本質を明らかにし、その矛盾を突いたのです。タイムリーで的確、しかも卓越した語り口のスピーチに、どれほど多くの人々が心打たれたでしょうか。

街頭演説会の開催場所は、豊島園でした。ここは東京9区の菅原氏の地盤ですが、10区とは隣接しています。その東京10区こそ、かつては希望の党代表の小池氏の地盤であり、今は若狭氏の地盤でもある選挙区でした。いわば希望の党にとっての聖地です。

自民党にしてみれば、10区を制すれば、希望の党代表の側近を落とすことになりますから、希望の党に相当ダメージを与えることができます。その10区に隣接する9区で、進次郎氏は都民の日、希望の党の本質を突くスピーチを展開しました。10区の鈴木隼人氏も臨席し、挨拶をしました。もちろん、進次郎氏は9区の菅原氏、10区の鈴木への応援を観衆に強く訴えたのです。

どこまでも広がる青空の下、快い音域の進次郎氏の声が広がって、やがて吸い込まれていきます。

小池氏とその側近であった若狭氏、そして、希望への移籍を望む民進党議員たちの矛盾とその欺瞞を暴き、それぞれ、無責任だと進次郎氏は指摘しました。そして、今回の衆院選は「責任と無責任との戦い」だと言い放ちました。暗に、責任を持って政権運営をする自民党と、無責任なまま野合したにすぎない希望の党を比較し、どちらを選ぶかを観衆に問うていました。

そのような暗黙のメッセージを理解したのかどうかわかりませんが、集まった観衆からは「そうだ! そうだ!」の声があがりました。駅前広場には熱気があふれ、人々の間に一体感が広がっていきました。進次郎氏の鋭い一撃が観衆の心を射抜いたのです。

一方、進次郎氏は、当日寄せられた市民から国政への質問を受け付け、ひとつひとつ丁寧に答えていきました。まるで、責任ある政党はこのように、市民一人一人の声に耳を傾け、政策に反映させていく努力をするものだといわんばかりでした。

ここでもさり気なく、責任ある政党としての自民党をアピールし、実績もなく選挙目当てで結成された希望の党を比較し、その是非を観衆に問うているかのようでした。

観衆は進次郎氏の絶妙なスピーチに酔い、一体感をかき立てられていました。晴れ上がった青空の下、魅力的な政治家とともに、日本の今を考え、そして、未来を想像したのです。集まった人々の気持ちがどれほど満たされたことか。画面に映る市民の顔それぞれに満足感が浮かんでいるのを見れば、スピーチの効果がわかります。

最後に進次郎氏は、並みいる観衆に向かって、ふたたび、9区の菅原氏、10区の鈴木氏の応援を訴えました。絶妙なタイミングで開催された自民党の街頭演説会でした。

■立憲民主党の立ち上げ

希望の党は各方面にさまざまな波紋を広げていきました。最も深刻な影響を受けたのが、民進党です。民進党代表の前原氏の説明を聞いて、全員、希望の党に移籍できると思っていたのに、希望の党から選別されることが判明しました。彼らが動揺したのは当然のことです。結党の動きが加速していきました。

10月2日、民進党の枝野幸男氏は都内で記者会見し、新党「立憲民主党」の結成を表明しました。設立メンバーは、行き場を失った民進党の前職、元職、新人で30人前後になると見積もられました。

こちら →

(川上智世氏撮影、2017年10月3日、中日新聞。図をクリックすると、拡大します)

枝野氏は立憲民主党の基本理念について、「立憲主義、民主主義、自由な社会を守っていく」と述べました。希望の党については、「理念や政策が異なる」とし、希望の党に入れなかった民進党出身者とは「排除せず、共に闘う」と述べました。

こちら →https://www.youtube.com/watch?v=73zkhuPMBHI

希望党から排除された人々が、いずれは結党して新党を作るだろうとは思っていました。案の定、小池氏の排除発言から3日後、民進党から新たに結党宣言が表明されましたが、いかにもそれらしい党名がすぐに決まったことに私は驚きました。

東京新聞はこのような一連の動きを整理し、解散表明前の状況と10月3日時点での状況を下図のように整理しています。

こちら →

(2017年10月3日、東京新聞より。図をクリックすると、拡大します)

民進党が、希望の党、立憲民主党、無所属と3つの勢力に分かれて戦うことが明確になりました。公示日1週間前になってようやく、第48回衆院選の構図が明らかになってきたのです。

■出馬を促される小池氏

衆院選に出馬するのか、しないのか、明らかにしようとしない小池氏の態度に、批判が集まるようになっていました。小泉進次郎氏がいうように、小池氏は、「出ても無責任、出なくても無責任のジレンマ」に陥っていたのでしょう。まさに、「どちらかの無責任を選択」せざるを得ない状況に追い込まれていたのだと思います。

こんな記事がありました。

こちら →https://www.nikkei.com/article/DGXMZO21788920S7A001C1PP8000/

10月2日夜、政権交代を目指すかと問われ、小池氏は、「基本的にチャレンジャーなので、そこは目指すということ」と答えたというのです。ようやく小池氏は、衆院選に出ることをほのめかしました。

自民党の菅官房長官は、2日の記者会見で、「国を想うのであれば、(小池氏は)堂々と出馬宣言をして、真正面から政策論争をやっていくことが必要だ」と述べていました。同日夜の発言でしたから、小池氏は菅氏のこの発言を意識していたと思われます。だとすれば、とりあえず、出馬の含みを残した発言をしただけなのかもしれません。

一方、立憲民主党は活発な動きを見せ始めていました。それなのに実際は、小池氏の出馬はまだ確定したものではありませんでした。民進党の前原氏は強い不安に駆られたのでしょう、小池氏に会見を求めました。

10月5日、民進党代表の前原誠司氏と会談した小池氏は、改めて、「国政に出ません」と宣言しました。希望の党の代表であるにもかかわらず、小池氏は出馬しないと表明したのです。小池氏は、「二つの無責任」のうち、希望の党に参集した人々に対する無責任の方を選択したことになります。

こちら →

(2017年10月5日、中日新聞より。図をクリックすると、拡大します)

前原氏の表情が虚ろです。考えもしなかった結果だったのでしょう。

■世論調査の結果

そもそも、小池氏が希望の党の代表に就くこと自体、世論の賛意は得られていませんでした。

たとえば、9月30日に明らかにされた緊急全国世論調査(読売新聞実施)の結果によると、「都知事の仕事に専念すべきだ」(62%)がトップで、「党の代表と都知事の兼務を続けるべき」(21%)、「都知事を辞職して、衆院選に立候補すべきだ」(12%)でした。

このような結果を知ると、小池氏はとても出馬するわけにはいかなかったことがわかります。一方、衆院選で公認候補者を立てず、希望の党から出馬させるとした民進党の方針もまた、世論から評価は得られていませんでした。

先ほどの世論調査の結果を見ると、前原氏が採った方針を「評価しない」(63%)、「評価する」(24%)でした。さらに、希望の党は「理念や政策が一致できる人だけ受け入れるべき」(79%)、「すべて受け入れるべき」(9%)でした。

こうしてみると、衆院選を控えて右往左往する前議員たちの動きに踊らされることなく、人々は冷静な判断を下していたことがわかります。そして、公示日前には、一連の政治ショーも、収斂しつつありました。

マスメディアの興味本位の報道にもかかわらず、有権者はむしろ、日ごろから地道に民意を探り、勉強を重ね、丁寧に政策を説いてきた政党を評価するようになっていったのではないかという気がします。選挙戦が始まり、選挙戦終盤あたりから、与党の優勢が伝えられるようになっていました。結果は自民党の圧勝でした。

こちら →https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22561010S7A021C1MM8000/

この記事で興味深いのは、「安部政権への批判を強めていた希望は、小池氏が基盤とする東京を含め選挙区で伸び悩んだ。比例でも苦戦し、公示前の57議席に届かなかった」と解説されていることです。

選挙に強いと思ったからこそ、小池氏の下に馳せ参じた人々は、その希望を無残にも打ち砕かれたのです。「保守改革」の野党として出発した希望の党が、終盤には左派野党と同様のロジックで安部政権の批判を繰り返しました。さまざまなところでブレが目立ちました。民意を得るにはそもそも無理があったのかもしれません。

■投票前日、小泉進次郎氏の街頭演説

10月21日、15時30分から、小泉進次郎氏の街頭演説が開催されるというので、行ってみることにしました。投票日の前日です。

こちら →

当日になると、雨が強く降ってきました。一瞬、どうしようかと迷いましたが、投票日前日に進次郎氏の街頭演説を聞くなど、滅多に経験できることではないと思い直し、出かけることにしました。15時ちょっと過ぎぐらいに開催場所に着きましたが、雨の中、すでに大勢の人々が集まっていました。

駅前の歩道橋には傘をさした人々が並んでいました。

こちら →

このあたりは、進次郎氏が演説するであろう場所を見るにはちょうどいい場所でした。時間が経つにつれ、混み始め、立錐の余地もないほどになっていきました。

こちら →

開催時刻に遅れて、進次郎氏が到着しました。アナウンスが聞こえると、まるでアイドルの到着を待ちかねていたように、雨の中、人々の中からざわめきが起こります。進次郎氏も車窓から身を乗り出すようにして、手を振っています。

こちら →

練馬駅前は東京9区、菅原一秀氏の地盤です。豊島園のときと同様、今回も10区の鈴木隼人氏とともに、まずこの二人が車上で挨拶しました。鈴木氏や菅原氏が演説をしている最中、進次郎氏は観衆に向かってずっと手を振っていました。

こちら →

いよいよ、進次郎氏の出番です。

こちら →https://www.youtube.com/watch?v=zKgyZtWcXec

(16:36秒ごろから小泉進次郎氏の演説が始まります)

豊島園の時と同様、まず、観衆への感謝から始まりました。そして、集まった人々を見渡し、具体的に指しながら、感謝していきます。いってみれば、進次郎氏の街頭演説のイントロです。観衆はこのイントロの間に、進次郎氏がちゃんと自分たちをみてくれているという気分になっていきます。進次郎氏は観衆の中から何人かピックアップして話しかけます。そうしていくうちに、しだいに和やかな雰囲気が生まれてきます。

■真の豊かさとは何か

進次郎氏はこの選挙期間中、北海道から沖縄まで20都道府県、70か所で応援演説をしてきたといいます。各地を回っている間に、真の豊かさとは何か、自民党はどういう政党を目指すべきかを考えさせられたといいます。

今日は山形からやってきたといい、山形では見渡すかぎり田園が広がり、果物がたわわに実り、そして、川べりでは人々がイモ煮を楽しんでいると語りかけます。一方、東京に帰ってくれば、ビルが林立する中、人々が暮らしをしている。果たして、豊かさとは何かということを考えさせられてしまったというのです。

経済を担っているのは東京ですが、その食を支えているのは地方です。そして、秋田で有権者から言われたという話を、進次郎氏はしみじみと語ります。

■国民政党への道

希望の党が「満員電車ゼロ」にする公約を掲げているが、秋田では「満員電車をみてみたい」といわれたというのです。そして、東京では待機児童の解消が問題になっているが、地方では待機する子どもがいないと続けます。具体例をあげながら、人口が減少している地方の実態をなまなましく伝えているのです。

だから、都会のことだけを考えて国造りをすると、誤るし、地方だけ見ていても、誤る。さまざまな立場の人々の日々の暮らしを支える国造りをしていくことが大切だといい、それには、東京で求められていることは何か、地方で求められていることは何か、両方を考えながら、国造りをしていく必要があると指摘するのです。

そして、進次郎氏は、自民党が目指すべきはそのような都会と地方の課題を考え、解決していく国民政党への道だと言い切ります。さらに、いまはまだ国造りの道半ばだが、いまのままの自民党でいいとは決して思っていないといい、人々が応援したくなる自民党を作っていきたいと続けます。

最後に、信頼される国民政党を作っていくには、菅原一秀さんのような兄貴分と、鈴木隼人さんのような同世代の人と連携していく必要があると声をあげます。そして、ぜひ、この二人を応援してほしいと訴え、演説を終えました。惚れ惚れとするほど、見事な演説でした。

これから池袋に向かうと進次郎氏はいいます。進次郎氏が向かう先は東京10区。希望の党代表の小池氏のかつての地盤であり、いまは側近の若狭氏が継いでいる選挙区です。最後に止めを刺すつもりなのでしょうか。

■東京10区を制した小泉進次郎氏

10月21日、進次郎氏が練馬駅北口広場から次に向かった先は池袋西口でした。

こちら →https://www.youtube.com/watch?v=OlO–T4NjGU

(2:20ごろから進次郎氏の演説が始まります)

選挙期間中、進次郎氏は応援演説の最初を池袋で始め、そして、最後も池袋でした。すでに日は落ち、暗闇の中でライトに照らされた進次郎氏は、「感謝に始まり、感謝で終わりたい」といいます。池袋が地盤の小池氏にも感謝をしたいといいました。敵対する相手を非難するのではなく、糾弾するのでもなく、感謝したいというのです。聞いていて、とてもさわやかな気持ちになりました。

実は進次郎氏は自身、この選挙戦を戦わなければならない身でした。ところが、全国各地の自民党候補者に請われ、その応援に回りました。その中でも突出しているのが、東京10区の鈴木隼人氏でした。初日に始まり、最終日に至るまで、合計4回も、超過密スケジュールを縫って進次郎氏は応援にかけつけました。

その結果、鈴木隼人氏(40歳)は、希望の党の聖地である東京10区で、小池氏の側近、若狭勝氏(60歳)を破って、当選しました。知名度の低い鈴木隼人氏が小池氏のお膝元で当選したのです。その背景には、本人の努力はもちろんのこと、進次郎氏が4回も応援演説に駆け付けてくれていたことが大きく貢献していたのではないかと思います。

小泉進次郎氏の応援演説を実際に見てきました。どれも、向かうところ敵なしの強力な応援演説でした。ネット時代のいま、優れた演説はすぐにもネットにアップされ、いつでも見ることができます。改めて政治家にはスピーチ力が不可欠だと感じさせられました。

第48回衆院選で自民党が圧勝しました。その背後には進次郎氏の政局に合わせたタイミングのいいスピーチ力が大きく貢献していたのではないかと思います。(2017/10/31 香取淳子)