■回顧2022年:ゴダールの訃報

2022年9月13日、ネットニュースでゴダールが亡くなったことを知りました。91歳でした。驚いたというよりは、なにか奇妙な感覚に襲われました。とっくの昔に過ぎ去った青春時代が突如、甦ってきたのです。

ゴダールといえば、私の青春時代を彩った華麗な文化人たちのうちの一人です。名前を聞くだけで、タバコをくわえ、ラッシュ・プリントをチェックしていたゴダールの有名な写真が思い出されます。

フィルムを光にかざし、黒メガネの奥から見上げるゴダールの姿です。当時、この姿を見て、なんと洒落て、カッコよく思えたことでしょう。

フィリップ・R・ドゥーミク(Philippe R. Doumic)が撮影したこの写真は、ゴダールの溢れる知性と強力な破壊力を鮮明に映し出しているように思えました。映画界に新たなムーブメントを巻き起した男のしなやかで強靭な精神力が、この写真から放散されていたのです。黒メガネとタバコはその象徴にも思えました。

『勝手にしやがれ』(À bout de souffle、1960年)で一躍有名になった彼は、『気狂いピエロ』(Pierrot Le Fou、1965年)でその名を不動のものにしました。

『気狂いピエロ』が日本で公開されたのが1967年7月、いそいそと映画館に出かけたことを鮮明に思い出します。雑誌を通して、評判は知っていましたが、私が実際に、ゴダールの映画を見たのは、この時が初めてでした。

その後、『中国女』(La Chinoise、1969年)、『ウィークエンド』(Week-end、1969年)など、ゴダール作品が日本で公開されるたび、待ちわびるようにして、映画館に行きましたが、『気狂いピエロ』で感じたような衝撃を味わうことはできませんでした。

『気狂いピエロ』は、私にとって、それまでに見たことがないほど斬新で、刺激的で、痛快な映画でした。

1970年10月には、『彼女について私が知っている、二、三の事柄』(Deux ou trois choses que je sais d’elle)が公開されました。タイトルが映画らしくなくて面白いと思いましたが、忙しくなっていたこともあって、結局、映画館に行くことはありませんでした。映画雑誌で関連情報を得ただけに終わっています。

こんなふうにして、私はいつしか、ゴダールから遠ざかってしまいました。そして、今年9月、不意にゴダールの訃報に接したのです。

驚いたことに、ゴダールは安楽死を選択していました。

一瞬、どう考えていいかわからず、頭が空白状態になってしまいました。ところが、次の瞬間、いかにもゴダールらしいと気持ちを切り替えることができました。生命の終わりの期日を、自然に任せるのではなく、医療に任せるのでもなく、潔く自ら決定していたのです。

『気狂いピエロ』を見た時と同じような衝撃を与えられました。

そこで、ゴダールを偲びながら、私がもっとも衝撃を受けた『気狂いピエロ』について振り返り、その後、その死に方について、諸々、綴ってみたいと思います。

■『気狂いピエロ』(Pierrot Le Fou、1965年)冒頭シーン

ゴダール作品でもっとも衝撃を受けたのが、『気狂いピエロ』でした。とはいえ、今、覚えているのは、冒頭のシーン、パーティのシーンとラストシーンだけです。

ストーリーはほとんど覚えていません。ただ、ペダンティックで孤高な主人公が、劇画のように荒唐無稽な展開の果て、ダイナマイトを使って爆死するということぐらいです。

当時、私がなぜ、この作品に強い衝撃を受けたのか、なぜ、これらのシーンだけが記憶に残っていたのか。ゴダールについて語るために、まず、それらを思い起こすことから始めたいと思います。

記憶をはっきりさせるため、今回、DVDを購入し、詳細に見てみました。まず、冒頭のシーンから見ていくことにしましょう。

●タイトル画面

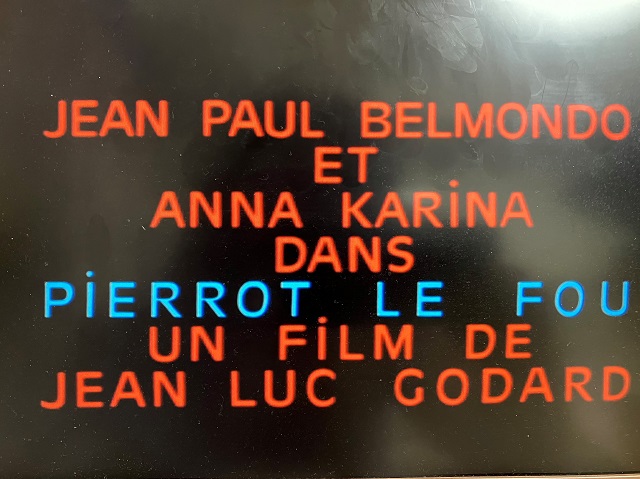

映画が始まるなり、ペダンティックな画面に強い衝撃を受けたことを記憶していますが、改めてDVDを見てみると、タイトル画面もまた、斬新でした。

(※『気狂いピエロ』、2017年、KADOKAWAより)

同じフォント、サイズで必要最低限の映画の概要が示されています。赤で主演のジャン・ポール・ベルモンドとアンナ・カリーナ、そして、青でタイトルの「PIERROT LE FOU」の文字、最後に、監督のジャン・リュック・ゴダールの赤い文字が、黒地の画面に一文字ずつタイピングされて表示されていきます。

タイピングで一字ずつ打ち出し、画面に表示していく方法が、当時はとても珍しく、画期的な表現方法に思えました。しかも、全ての文字が大小、強弱をつけず、均等で表されているのです。

それだけではなく、キャストと監督の区別もされていませんでした。区別されているのはただ一つ、青で表示されたタイトルと、赤で表示された製作陣(主人公と監督)の違いだけでした。

ここにゴダールの趣向の一つを見ることができます。リニアではなくノンリニアへの志向性、あるいは、要素に還元する志向性、さらには、生成過程への関心・・・、とでもいえるようなものを確認できたような気がします。

●ベラスケス

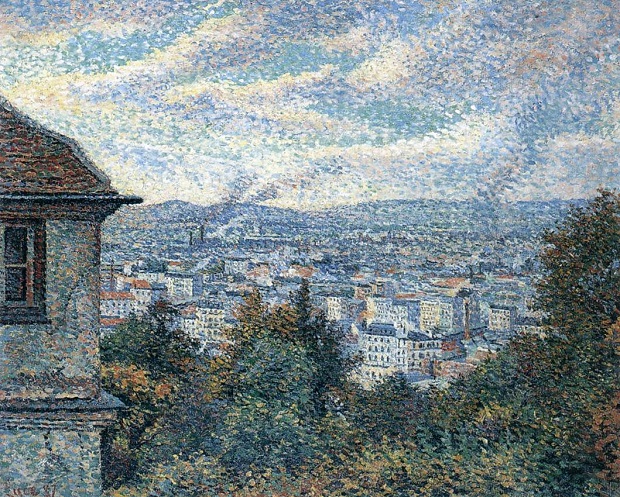

タイトル総ての文字が表示されると、その画面に被るようにナレーションが始まり、明るいテニスコートの場面になります。

低い男性の声で、つぶやくようにナレーションが読み上げられます。

「ベラスケスは50歳をすぎ、事物を明確に描こうとせず、その周りを黄昏と共にさまよった」

画面では、黄色のシャツに白のスカートを身に着けた若い女性が、明るい陽射しを浴びて、ボールを打ち返しています。

それに被るのが、次のナレーションです。

「背景の透明感と影の中に、色調の鼓動をつかみ、それを核にして静かな交響楽を奏でた」

このナレーションは画面を説明しているわけではなく、画面と何らかの関係があるわけでもありません。それなのに、スクリーンからは次々と、映像と音声によって、別々の情報が流されてきたのです。

圧倒されて、思考停止状態になっていました。

正確に言えば、フランス語音声、日本語文字、映像など3種の媒体から発信される情報を、観客は考える暇もなく、受け取らざるをえなかったのです。しかも、映像と音声(ナレーション)は別々の内容だったので、観客自身がそれらを統合し、理解していかなければならず、圧倒されてしまったのです。

奇妙な感覚を覚えさせられます。

若い頃の私は、この冒頭のシーンで早々と、ゴダールの虜になってしまったのです。当時、フランス語を勉強しはじめてまだ、2,3年でした。聞き取ることはできず、もっぱら、字幕(文字)に頼って、内容を理解していましたが、それでも、所々しか、わかりません。

その字幕が、会話のセリフではなく、文章語だったからです。しかも、格調の高い文章で、抽象語が多く、理解できないまま、画面が進み、焦ったことを思い出します。

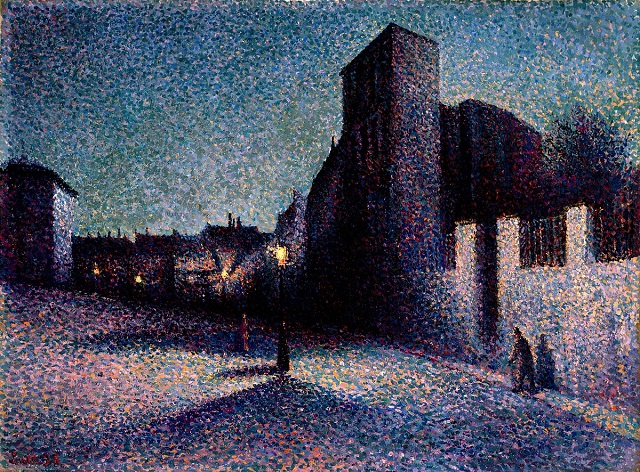

やがて、画面が変わり、本屋の店先で、男が本を選ぶシーンになります。

(※ 前掲)

たくさんの本を抱え、男が本屋から出てきます。ここでも男のナレーションが続きます。

「彼が描いたのは、浸食し合う形態と色調の神秘的な交感そのもの」

「どんな衝撃にも中断しない。密やかで絶え間のない進歩のよる交感である」

男はどうやら、冒頭からずっと、ベラスケスについて語り続けているようです。

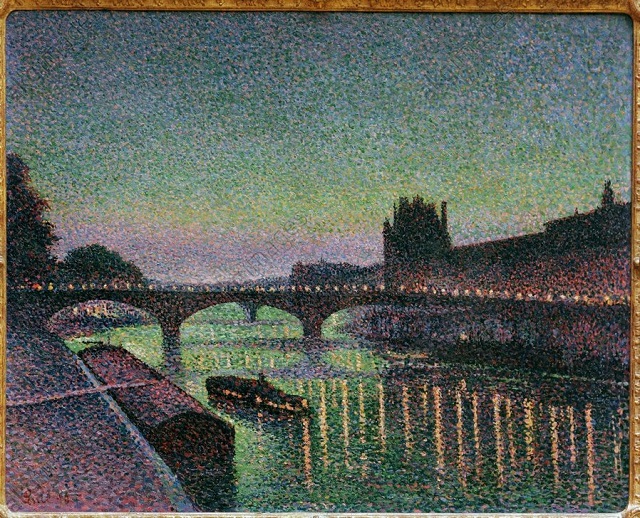

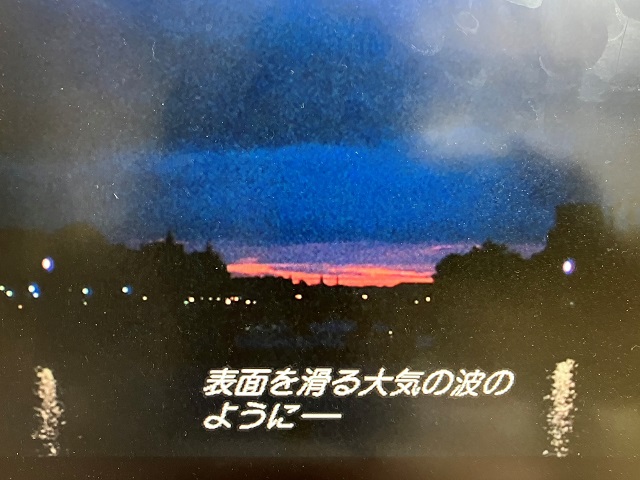

そして、絵画のような夜景になります。

(※ 前掲)

その夜景に、次のようなナレーションが被ります。

「空間が支配する表面を滑る大気の波のようにー」

「自らを滲みこませることで輪郭づけ、形づくり芳香のごとく、至る所に広がる軽い塵となって、四方に広がりゆく、エコーさながらである」

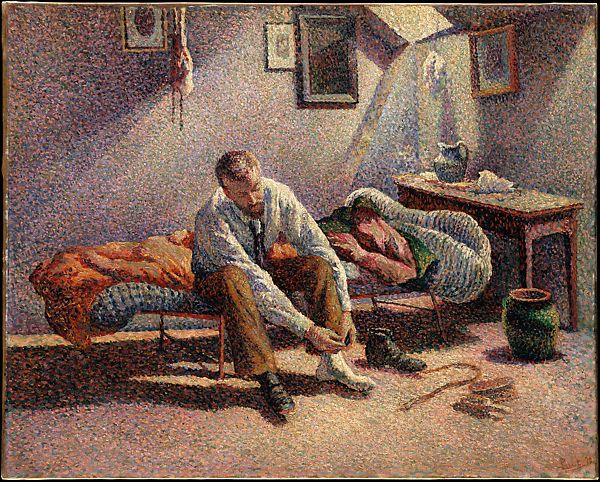

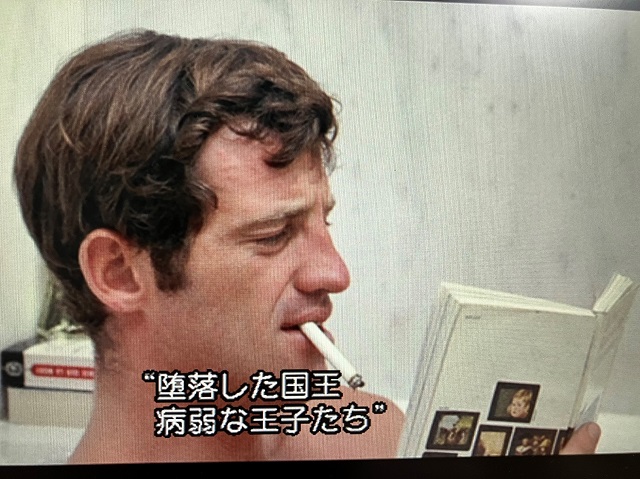

場面は一転し、バスタブに浸かって、タバコをくわえ、本を読む男のシーンになります。男はここでようやく、主人公フェルディナンとして登場するのです。

そして、このシーンから、ナレーションと映像は一致します。

(※ 前掲)

冒頭から続いてきたナレーションは、バスタブのシーンからは、実際に、男が音読する本の内容になっていきます。刺激的な言葉が次々と、画面に表示されていきます。

「彼の生きた世界は悲惨だった」

「堕落した国王、病弱な王子たち」

「貴公子然と装う道化師たち」「無法者たちを笑わせる」

「道化師は宮廷作法、詐術、虚言に締め付けられ」「告白と悔悟に縛られていた」

「破門、火刑裁判、沈黙・・・」

男は、一体、何の本を読んでいるのでしょうか。

● “Histoire de l’Art L’Art moderne 2”

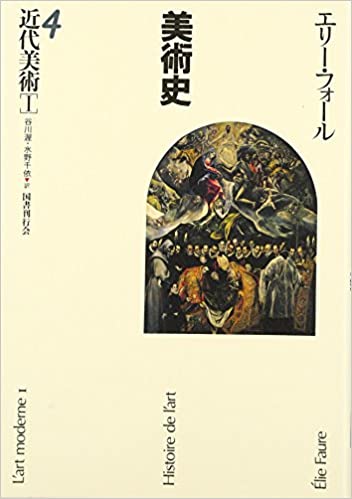

気になって、タイトルがはっきりと映っているシーンを探して見ると、かろうじて、『Elie Faure Histoire de l’Art L’Art moderne 2』と書かれているのがわかりました。エリー・フォールの『芸術史 近代芸術2』だったのです。

そこで、Wikipedia でElie Faureについて調べてみると、ゴダールの『気狂いピエロ』の冒頭のシーンで、ジャン・ポール・ベルモンドが演じた主人公が、エリー・フォールの『芸術史 』をバスタブに浸かって、娘に読み聞かせていることが、記載されていました。

(※ https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89lie_Faure)

エリー・フォール(Élie Faure、1873-1937)は、フランスの医者であり芸術史家でありエッセイストでした。この本は1919年から1921年にかけて刊行された『芸術史』シリーズのうちの第2巻です。

日本語に翻訳されていないかと探してみると、谷川渥・水野千依訳で、『美術史 4 近代美術』として国書刊行会から、2007年11月21日に出版されていました。

図書館から借りて読むと、ベラスケスに関するナレーションのフレーズはすべて、この本から採用されたものだということがわかりました。

たとえば、バスタブに浸かって、本を読んでいる時のナレーションは過激だと思いましたが、本で書かれている文言そのものでした。

「彼が生きていた世界は悲惨なものであった。堕落した国王、病気がちの王子たち、白痴、侏儒、障碍者、王子の身なりをさせられ、みすからを笑いものにして、不道徳な人々を笑わせることを務めとする怪物のごとき道化師たち。彼らはみな、礼儀作法、陰謀、虚言に締めつけられ、懺悔と悔恨に縛られていた。破門や火刑、沈黙、なおも恐ろしい権力の急速な崩壊、いかなる魂も成長する権利をもたなかった土地」(※ 『美術史 4 近代美術』、p.142)

若い頃、私が一連のシーンを見て、刺激を受けたのは、この字幕の言葉に勢いがあったからでした。映像よりも、ナレーションのペダンティックな言葉遣いに酔っていたのです。魅力的な言葉は、ゴダールが書いたセリフなのだと勝手に思い込み、夢中になっていました。

ところが、今回、『美術史 4 近代美術』を読んでみると、エリー・フォールの文章そのものが力強く、刺激的なものだったことがわかりました。

ゴダールは、自分で書いた脚本に従って、製作していたわけではなかったのです。そもそも脚本があったのかどうか、わかりません。

映画の概要を見ると、脚本の項目にゴダールの名前がありますが、ラフなものだったのではないかと思います。脚本に拘束されることをゴダールは嫌ったはずです。まるでドキュメンタリー映画を製作するように、美術書を読むシーンを撮影していたのでしょう。俳優に依存して、その実在性を創り出しながら、作品を製作していたような気がします。

その後の展開を見てもわかるように、ゴダールはいわゆるハリウッド的なストーリーを破壊し、シーン毎のアクチュアリティを大切にした監督でした。切り替えがなく、ナレーションを際立たせたバスタブのシーンに、ゴダールの拘りが現れているように思いました。

とはいえ、美術書のどの箇所をナレーションに採用するかは監督であるゴダールが決めているはずです。

急に、ゴダールの来歴が気になってきました。彼はなぜ、映画製作の道に進んだのか、なぜ、この作品の冒頭で、ベラスケス論を滔々と披露したのか、とくに、美術との関係を知りたいと思いました。

少し横道に逸れてしまいますが、ゴダールの少年時代から映画製作に至るまでの過程を辿ってみる必要があるかもしれません。

● 少年時代から映画製作まで

調べてみると、一家は1948年にスイスに転居し、ゴダールはローザンヌの学校に通っています。その頃、絵画に夢中になり、よく描いていたそうです。1949年の夏には、母親がモントリアンで彼の個展を開催したほどでした(※ コリン・マッケイブ、『ゴダール伝』、 pp.47-48. 2007年、みすず書房)。

元々、数学が得意だったゴダールですが、母親に個展を開催してもらうほど、絵画にものめり込んでいたのです。ところが、1949年の秋にはパリに戻り、人類学の免状を取るため、ソルボンヌに登録しています(前掲。P.48.)

得意だった数学でもなければ、夢中になっていた美術でもなく、どういうわけか、ゴダールは人類学を専攻しているのです。

不思議に思って、調べてみると、当時、クロード・レヴィ=ストロース(Claude Lévi-Strauss, 1908-2009)が、アメリカから帰国し、1949年にコレージュ・ド・フランス(Collège de France)に創設された社会人類学講座を担当することになっていました(※ Wikipedia クロード・レヴィ=ストロースより)。

レヴィ=ストロースはアメリカで1948年頃に完成させた論文を携えて、フランスへと帰国していました。1949年には論文審査を経て、公刊されたのが、『親族の基本構造』(Les Structure Élémentaires de la Parenté)でした。『ゴダール伝』を執筆したコリン・マッケイブ(Colin MacCabe, 1949- )は、ゴダールが1949年にレヴィ=ストロースの講演を聞いたと言っていたことを記しています。

こうしてみると、ゴダールが人類学を専攻したのは、おそらく、この講演がきっかけになったのでしょう。もちろん、知識欲旺盛なゴダールは、それ以前からレヴィ=ストロースのことは知っていたでしょう。著作も読んでいた可能性もあります。

レヴィ=ストロースはフランスに帰国して以来、フランス思想界を牽引してきました。

ゴダールが、『勝手にしやがれ』で注目を浴び、『気狂いピエロ』でその名を不動にした1960年代から1980年代にかけて、とくに、現代思想としての構造主義を担った中心人物の一人でした。

興味深いことに、レヴィ=ストロースの父は画家で、彼は幼い頃から芸術的環境の中で育ったそうです。ゴダールは直感的に何かを感じ取っていたのかもしれません。レヴィ=ストロースが帰国したことを知ると、ゴダールは早々に、人類学専攻に登録しているのです。

雑多な情報の中から、知の時流を察知するゴダールの直観力には驚かざるをえません。

最初の映画製作、そして、ヌーヴェルヴァーグの旗手として話題を集めた後も、ゴダールは長い間、注目を浴び続けてきました。それは、おそらく、旺盛な知的好奇心、知的な流行に対する感度の高さといったものが影響しているのでしょう。

さて、レヴィ=ストロースを追って人類学を専攻したと思われるのに、ゴダールは授業にはほとんど出席せず、映画館に通い詰め、やがて、『カイエ・デュ・シネマ』(“Cahiers Du Cinéma”、1951年創刊)に、映画批評を手掛けるようになっていました。

映画批評をし、映画理論を構築していくうちに、ゴダールが、映画製作への思いを募らせていくのは当然のことでした。制作資金を作る為、スイスの大型ダムの建設現場で働くことを決意しますが、建設現場に着いた途端、ゴダールはダムの建設についての映画を作ることを思いつきます(※ 前掲、『ゴダール伝』、p.92)。

撮影技師を雇って製作し、1954年の夏に公開されたのが、最初の短編映画『コンクリート作戦』(Opération béton、16分)です。

産業史を踏まえ、ドキュメンタリーの技法に則って製作されたこの作品は、撮影も編集も巧みだったため、1958年、ヴィンセント・ミネリ(Vincente Minnelli)主演の『お茶と同情』(Tea and Sympathy、1956年)の併映として映画館で上映されました(※ 前掲)。

その後、ゴダールはこの作品を、当のダム建設会社に売り、2年間は製作費に困らないだけのお金を手に入れたそうです。

数本の短編を製作した後、『勝手にしやがれ』(À bout de souffle、90分)が1959年に製作され、1960年に公開されました。これが最初の長編映画です。

この作品は、「ベルリン国際映画祭銀熊賞 」(監督賞、ジャン・リュック・ゴダール、1960年)、「ジャン・ヴィゴ賞」(1960年)、「フランス批評家連盟批評家賞」(1961年)と立て続けに受賞しています。

この『勝手にしやがれ』で撮影を担当し、以後、ゴダールの作品のほとんどの撮影を担当したのが、ラウール・クタール(Raoul Coutard (1924 -2016)です。彼は、ゴダールが映画界に巻き起こしたヌーヴェルヴァーグについて、「あるとき、現実の、日常の、あるがままのものをそのまま捉えて見せた」と表現しています(※ 『ユリイカ特集:60年代ゴダール』、1998年10月、p.123)。

ラウール・クタールは、もちろん、『気狂いピエロ』の撮影も担当していました。

再び、浴室のシーンに戻ってみましょう。

● 小さな女の子の登場

バスタブに浸かって、口にタバコをくわえたまま、声を出して本を読んでいた男が、突然、何かに気づきます。本から目を離して見上げたかと思うと、「よくお聞き」と画面の外に視線を送り、語りかけます。

何事が起ったのかと思う間もなく、小さな女の子が入って来て、近づき、恐る恐るバスタブに手をかけます。浴室の外で父親の様子をうかがっていたのでしょう。ちらと父親を見ますが、男は知らん顔で本に目を走らせ、読み続けます。

女の子がすぐ近くに立っているというのに、男は優しく言葉をかけるわけでもなく、頭を撫でるでもなく、構いもせずに、ひたすら本を読み続けるのです。

「ノスタルジックな魂が漂う」「醜さも悲しみもなく」

「みじめな幼年期も残酷な感覚もない」

(前掲)

ページをめくる時、男は一瞬、女の子を見ますが、すぐに本に戻って読み続けます。

「ベラスケスは夕刻の画家だ」といい、女の子をしっかりと見つめ、

「空間と沈黙の画家である」と語り、再び、本に戻ります。

小さな女の子に向かって、男は滔々と本を読み続けます。しかも、子供が理解できるとも思えない難しい言葉で、ただただ、本を読んでいるのです。その様子は、語り聞かせるというよりも、自分に酔って声を出しているようでした。

「真昼に描こうと、暗い室内で描こうと」「戦争や狩りが荒れ狂おうと変わらない」

「燃える太陽の下では」

「めったに外出しないためー」

「スペインの画家は夜と親しんだ」

突然、妻が慌ただしく浴室に入って来て、「子供に分かるわけないわ」といい、女の子を連れだそうとします。

男はあっさりと、「さあ、子供は寝な」と言って、女の子を風呂場から追い出します。

こうして、それまで浸っていた想念の世界から、男は、いきなり現実世界に引き戻されるのです。

ここまでが冒頭のシーンです。

声を出すかどうかは別として、バスタブで本を読むというのは、ごくありふれた日常生活の一つです。そのごく日常的な行為が、ほとんど切り替えなしの映像で流されます。

場面は変わらないので、観客はナレーションに注目せざるをえません。そのナレーションで語られているのが、エリー・フォールの『美術史』から引用したベラスケス論です。

切り取られて、引用された言葉はどれも、17世紀スペインならではの陰鬱で孤独で、悲観的なものでした。この一連のナレーションに、この作品の展開が示唆されているような気がしました。

もちろん、それを語って聞かせる主人公の性格、趣向、世界観なども表現されていました。さらには、ちょっとした会話から、子どもとの関係、妻との関係も、この浴室のシーンだけで如実に伝わってきます。

このシーンにはおそらく、リアリティがあり、アクチュアリティがあったからでしょう。

● リアリティとアクチュアリティ

この浴室シーンの異様なところは、途中で女の子を呼び入れたり、後に妻が入ってきたりしても、主人公がひたすら、浴室で本を読み続けていることでした。つまり、同じ時間と場所を共有していても、コミュニケーションが成立していない家族関係が示唆されているのです。

誰もが経験するようなこのシーンには確かに、再現性があり、リアリティがありました。

さらに、時間と場所を共有していながら、それぞれの意識空間から出ることができず、関わることのできない辛さ、悲しさも表現されていました。それは主人公の心情を強調して表現されているだけでなく、この作品の要約になっているようにも思えました。

すなわち、分業化が進んだ消費社会の中で、個人もまた商品のように、絆が切り離され、数としてカウントされだけの存在になっていることの示唆です。

この浴室のシーンにはリアリティばかりではなく、リアリティを支えるアクチュアリティが感じられたのです。

それは、延々と続く、ペダンティックな言葉の羅列の中に、主人公の心情が見事に託されていたからでしょう。社会とそりが合わず、捨て鉢な気分にならずにいられない主人公の気持ちに引きずられた結果、観客は考える暇もなく、作品世界の中に誘導されていったのです。

主人公が文章語で語るベラスケス論(エリー・フォールの『美術史』からの引用)は、主人公の疎外感をことさらに鋭く抉り出します。ベラスケスの時代に重ね合わせて表現されているだけに、客観性を担保しながらも、強烈に印象づけられます。疎外の原初形態がイメージされるからでしょう。

滔々と『美術史』読み続ける主人公の姿にも、妙に、リアリティとアクチュアリティが感じられました。ただセリフを読んでいるだけではなく、実際にありえそうだし、実感がこもっているように見えたのです。

思い返せば、ゴダールの最初の作品はドキュメンタリーの短編でした。その後、最初に製作された長編映画『勝手にしやがれ』もドキュメンタリータッチの作品でした。ゴダールが作品に、リアリティばかりか、アクチュアリティも求めていたことが推察されます。

少年の頃、母親に個展を開催してもらうほど、絵画に夢中になっていたゴダールは、絵や画家については、その後も頻繁に論評を行っています。絵画については相当、造詣が深かったようなのです。

『気狂いピエロ』の冒頭で、主人公がなぜ、エリー・フォールの『美術史』を引用してベラスケス論を展開したのか、若い頃は、その必然性がわかりませんでした。改めて、映画を見たいま、別に不自然だとは思わず、なぜ、エドゥアール・マネではなかったのかという程度の違和感しかありません。

というのも、ゴダールがエドゥアール・マネを非常に高く評価していることを知ったからです。

蓮実重彦氏は、ゴダールが「マネとともに近代絵画は生誕したとつぶやいてから、近代絵画、すなわち映画が生誕したのだといいそえる」と書いています(※ 蓮実重彦『増補版 ゴダール マネ フーコー』、2019年、p.19)。

実は、そのエドゥアール・マネが、「画家の中の画家」として評価していたのが、ベラスケスだったのです。冒頭のシーンで紹介した文章は、ベラスケスが描いた《ラス・メニーナス》(1656年、プラド美術館所蔵)について書かれたものでした。

さらに、興味深いことに、主役を演じたジャン・ポール・ベルモンドの両親が画家でした。父親はフランス美術アカデミーの会長もつとめた彫刻家で画家であり、母親も画家だったのです。(※ Wikipedia ジャン=ポール・ベルモンドより)

作品を支えるものとして、リアリティを重視したゴダールは、リアリティを支えるものとして、アクチュアリティを必要としていました。セリフ以外にその俳優から発散される雰囲気、所作、表情といった非言語的な要素がもたらす効果を看過しなかったのです。

ジャン・ポール・ベルモンドをこの作品の主人公に起用したのは、来歴といい風貌といい、家庭環境といい、ゴダールがイメージするキャラクター特性を備えていたからだと思います。

ゴダールを偲ぶため、『気狂いピエロ』を振り返ってみました。

最初に見てから半世紀も過ぎた今、改めてDVDで見て、その斬新さに驚かせられっぱなしでした。媒体の特性に迫ろうとしているところがあり、実験的な要素もあり、時を超えて思考し、飛翔しようとするゴダールに未だに解釈が追いつきません。

そのせいで、冒頭シーンを見てきただけで、マリアンヌとの出会いにもまだ達していません。次回はこのシーンから見ていくことにしたいと思います。(2022/12/29 香取淳子)