■溝口・赫舍里・暁文絵画展

溝口・へセリ・シャオウェン氏の個展が10月18日から23日まで、銀座6丁目のギャラリーGKで開催されました。22日に出かけようと思っていたのですが、一日中雨だったので、最終日の23日、お昼ごろに出かけました。久しぶりに出かけてみると、銀座4丁目の交差点は人通りも多く、それを目当てに衆院選の立候補者が声高に呼びかけていました。

23日の東京都のコロナ感染者数は32人で、7日連続で50人以下になりました。ひと頃に比べれば激減しています。これでようやく、日常を取り戻せそうです。マスク着用とソーシャルディスタンスは不可欠だとしても、今後は絵画鑑賞も自由にできるようになるでしょう。

さて、向かう先は、溝口・赫舍里・暁文絵画展です。タイトルだけ見ると、3人展かと思ってしまいますが、実は溝口・へセリ・シャオウェン氏お一人の展覧会です。日本人と結婚して溝口姓、それに満洲名の赫舍里、中国名の暁文セットにした名前です。3つの文化を背景に、創作活動を展開されている満州族出身の画家です。

今回、満洲文字と絵を絡ませて構成された作品が展示されるということでした。 果たして、どのような作品を鑑賞することができるのでしょうか。 大変、興味があります。

それでは、展示作品の中からいくつか印象に残ったものを、ご紹介をしていくことにしましょう。

■心中サマン

タイトルの横に「心中サマン」と書かれた作品がいくつかありました。さっそく鑑賞していくことにしましょう。

●《万物精霊》

まず、画面の上に文字が整然と縦書きで書かれていたのが印象的でした。

(2017年頃、制作)

画面右中央に椿の葉のような広めの葉が何枚か、描かれています。深みのある濃い緑色に濃淡が施され、なんとも艶やかです。その葉の上といわず、周りの大気といわず、辺り一面に大小さまざまな黒い斑点が散らばり、まるで得体の知れない物体が浮遊しているように見えます。そして、葉の真ん中では白い葉脈が走り、それぞれの葉にちょっとした動きを生み出しています。葉の大きさ、向き、その重なり具合などが丁寧に描かれており、ひそやかな生の営みを感じさせられます。

厚みのある葉の形状が、グラデーションの中でしっかりと描かれています。葉の広がりは画面の半分ほどを占めているにもかかわらず、背景色とのコントラストが少なく、しかも、濃いグレーの濃淡と斑点が画面全体を覆っているせいか、存在感が弱く、沈み込んで見えます。

ひょっとしたら、小鳥を目立たせるための色構成なのかもしれません。

左上方には小鳥が一羽、枝に止まって、その下に広がる葉を見下ろしています。明るい黄土色と白の羽毛で覆われた姿が、その周辺を明るく照らし出し、眼下に広がる薄暗い葉とは対照をなしています。ここに、どこへでも飛んでいける自由を持つ鳥と、どこにも移動することができず、その場にい続けるしかない植物との対比を見ることもできます。

さて、鳥の周辺以外、画面は寒色の濃淡で構成されています。それだけに、整然と縦に書かれた金色の満洲文字が目につきます。何が書かれているのか意味がわかりませんが、主要なモチーフを残し、金の満洲文字が画面を全体装飾するように覆っているのです。

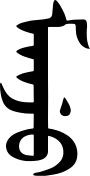

眺めていると、特徴的な文字の形に気づきました。

Wikipediaで調べてみると、「満洲」という意味でした。

改めて画面を見ると、この文字が繰り返し出てきています。画面全体に書かれたこの文字の中に、今はない満洲を哀惜する作者の心情を感じ取ることができます。

●《心中薩満》

会場で見たときは、水色に近い藍色で覆われた画面が印象的でしたが、写真に写すと、群青色に近い色調になってしまいました。そのぶん、金で描かれた大小さまざまのサマンが強調されて見えます。

(2014年頃、制作)

芋の葉のような形の葉が3枚、すっくと上に向かって伸び、1枚は下に折れたように垂れています。上に伸びる力と下に垂れる力を拮抗させているような画面構成が斬新です。その葉を取り巻くように、金色の大小さまざまなものが円を描くように配置されています。よく見ると、仏像のようにも見えます。

上半分をクローズアップして見ました。

大きいもの、小さいもの、立っているもの、座っているもの、手を曲げているもの、手を下ろしているもの、多種多様な姿をした仏像のようなものが無数に描かれています。

全身がはっきりと描かれているものがあれば、半身あるいは一部分が背景に溶け込んでいるものもあります。葉を取り巻く辺り一帯に、この仏像のようなものが浮遊しているのです。

空間自体に深みがあり、何か厳かなものを感じさせられます。時空を超えた何か・・・、それが何か、わかりませんが、気になってタイトルを見ると、その横に、説明が書かれていました。

「私は天を観た。天も私を観た。天・地・人・生命・自然・神・万物霊」とだけ書かれています。

上を向く3枚の葉は天を指し、下を向く1枚の葉は地を指しているのでしょう。あるいは未来を指し、過去を指しているのかもしれません。これらの葉を取り巻く無数の仏像のようなものはおそらく、人でもあり、神でもあるのでしょう。

仏像のように見えるものの中には、背景の中に半身、あるいは一部分が溶け込んでしまっているものがあります。つまり、実体ではなく、形象であり、想念であり、さらにいえば、生命そのもの、あるいは万物の霊そのものなのでしょう。

とても引き込まれます。

気になったので、今度は下半分をクローズアップしてみました。

今まで気づかなかったのですが、満洲文字が整然と縦書きで藍混じりの淡い色で書かれています。目を凝らさなければ見えないほどですが、この満洲文字が添えられることによって、絵で描かれた空間に絵の構成とは別の秩序が与えられているように見えました。

この下半分にも仏像のようなものが、大小さまざまな形態で描かれています。はっきりとした姿を現しているものもあれば、ぼんやりとしているもの、重なり合っているもの、さらには、周囲に溶け込んでしまっているもの、多種多様な姿の中に万物の霊を見る思いがします。物質ではなく霊魂だからこそ、至る所に浮遊し、時に重なり合い、時に溶け合い、共にこの世界の構成要素として存在しているのでしょう。

見ているうちに、何かとても重要なことに気づかされた思いがしてきました。

すべての存在にはおそらく、ふつふつと湧き上がるように魂が宿り、そこかしこに浮遊しているのでしょう。この作品を見て、それに気づかされたからこそ、あらゆるものの尊厳を冒してはならないという気持ちが、ごく自然に沸き起こって来たのです。

この作品については、後に、作家の溝口・へセリ・シャオウェン氏から、写真が送られてきました。会場で見たのと同じ色調です。

私が会場で撮影したものよりも、背景の藍色が淡いせいか、葉や花瓶の筆触がよくわかります。

そして、もう一つ、心中サマンと書かれた作品がありました。

●《水仙図》

会場で見ると、もう少し明るい色合いだったような気がするのですが、写真撮影すると、やや暗い色調になっています。

(2015年頃、制作)

花の咲いた水仙が2株、対角線上に配置されています。葉は思い思いの方向に嫣然と揺らぎ、葉先は軽やかに空に舞っています。その形状はなまめかしい動きを表しており、まさに女性の象徴です。

どういうわけか、2株ともしっかりと根の部分まで描かれています。根は宙に浮いていて、しかも、跳ねています。つまり、この水仙は土を介さないで、存在していることが示されています。そして、根の下の部分、茎の周り、その周辺一帯に、金の浮遊物が浮いています。

こちらは仏像のように見えるものは数えるほどしか描かれていません。微細な破片のほとんどが、その形状から何かを想像できるものではなく、ただの浮遊物のようにしか見えません。

ただ、右側の茎の周辺、真ん中の花の周辺に、気体のような金の浮遊物が密集しているのが奇妙です。

花が咲き、茎が揺れる辺りに、この浮遊物が集中しているのです。このことからは、呼吸する、花を咲かせる、風に揺れる、といった大気に付随した生命活動と関連していることが示されています。気体のように目に見えないものが、このような形で可視化されているといっていいのかもしれません。

目に見えないものをそのように可視化できれば、この世に存在するあらゆるものに命が宿り、霊魂があることを示すことができます。

この作品に満洲文字は書かれていませんでしたが、仏像のようなものはいくつか描かれていました。それ以外に、先ほどご説明した気泡のようなもの、気体のようなもの、さらにいえば、気のようなものが随所に描かれており、生命現象、あるいは、精神現象そのものが描き込まれているように思いました。

この作品についても、後に、作家の溝口・へセリ・シャオウェン氏から、写真が送られてきました。会場で見たのと同じ色調です。

私が会場で撮影したものよりも、藍色の濃淡がよくわかります。全般に淡い藍色になっているので、暈し表現が効いているのを見て取ることができます。繊細でしなやかな葉の動き、曲線の妙味が秀逸です。

ご紹介してきた三作品には共通して、「心中サマン」という語が書き添えられていました。そして、モチーフである鳥や葉、花の上や周囲に、満洲文字や仏像のようなものが描かれていたのも共通していました。

そのせいか、画面全体が神秘的で荘厳な雰囲気で包まれているように思えました。満洲文字と絵画が融合することによって、神秘的で奥深い世界が創出されていたのです。まさに満洲文字が創り出す精神の小宇宙でした。

ふと、中国の絵画理論といわれる「絵画六法」を思い出しました。

■絵画六法

中国南北朝の時代に謝赫という画家がいました。彼は『古画品録』の序の中で、「絵画六法」という中国の絵画理論を記しています。原文は次の通りです。

- 気韻生動是也

- 骨法用筆是也

- 応物象形是也

- 随類賦彩是也

- 経営位置是也

- 伝移模写是也

王凯氏はこれについて、次のように述べています。

「この絵画六法は顧愷之の絵画理論を発展させたもので、絵画の優劣を決めるための基準を与え後世の画論の重要な指標となった。(中略)中でも気韻生動が最も重要な法とされる。気韻とは神韻、神気、生気、壮気などとも言い換えられることがあるが、見る人を感動させる力であり、調和の取れたリズムを持つことを指す」(※ 王凯、『中国絵画の源流』pp.26-27. 秀作社出版、2014年6月)

「気韻生動」とはすなわち「气韻生动」で、見る者の精神を活性化することと解釈することができます。画面を見た鑑賞者の気持ちが動かされることを、作品の評価基準の一つに挙げているのです。

絵画の存在意義に関連する重要な要素だと思います。

最後の伝移模写について、王凯氏は次のように述べています。

「张璪(唐代)は「外師造化、中得心源」と述べた。自然を教師としながら自分の心の中にあるものを源泉として作品を描く、という意味である。(中略)「伝移模写」は単なる絵を移すこと、まねて写すこと、或いは複製ではないことが明らかになった」(※ 王凯、前掲。pp.21-22.)

この箇所を読んでいて、私は、溝口・へセリ・シャオウェン氏が会場で話されていたことを思い出しました。彼女は「中国では美大に入ると、1,2年生はしっかりと宋代の画家の作品の模写をさせられる」と話されていたのです。線とか色、形などに忠実に模写するのはもちろんのこと、重視されたのはその画家の魂を汲み取ることだということでした。

■宋代に確立された山水画、花鳥画

何故、宋代の画家なのかということを聞きそびれてしまったので、ちょっと調べてみました。すると、宋代は中国絵画史のピークであり、転換期でもあったそうです。この時期に山水画と花鳥画の様式が確立され、特に山水画は中国絵画を代表するジャンルともなっています。

山岡泰造氏は、宋代の山水画について、次のように記しています。

「宋代は山水画のさまざまな構成要素が出揃った時代であり、しかもそれに無数の変化と個性を与えるための線描(及び線描を否定するや墨法)の多様性が生まれた時代であった。したがって、そこに成立する情景も複雑で多岐にわたるものであった」(※ 山岡泰造「宋代の山水画論について(一)」『関西大学東西学術研究所紀要』p.77. 2003年3月)

このような状況を知ると、画力を養うための模写には、宋代の作品は恰好の教材だったことがわかります。

山岡氏はさらに、次のようにも述べています。

「輪郭線すなわち描画には画く人の気持ちが反映して速度や肥痩やリズムが生まれる。そしてそれによって表される物の形にも線を通して画く人の気持ちがあらわれるのである。画く人の気持ちは、その人が画こうとする対象(具体的な対象がない場合でも幻想的対象)から受け取るものであり、それを構成要素およびそれらによる構成に反映させることによって、見る人による対象(絵画)が成立するのである」(※ 前掲)

作者の気持ちを画面に反映させることができるようになったのも、水墨画ならではの写意を表すための技法と構図が宋代に出揃ったからにほかならないのでしょう。

再び、王凯氏に戻ると、彼は次のように「絵画六法」を総括していました。

「絵画六法」の「法」はただの単純な絵画技法ではない。高度な哲学思想の本質をもって把握しなければならない論理である。この「法」は、宇宙、天地、生命の「気」の論説であり、即ち、天文、地理、社会、歴史、政治、軍事などに繋がり、認識論、方法論、特徴論、画法論、創作論、そして鑑賞論を含み、主体と客体の「真・善・美」の思想方式という科学的論理を持つものである」(※ 王凯、『中国絵画の源流』p.12. 秀作社出版、2014年6月)

このような認識が広く一般に受け入れられているからこそ、中国では絵に文字が書かれても違和感がないのでしょう。違和感がないどころが、むしろ格調が高くなると考えられていた節があります。大画家はしばしば大書家でもありました。詩、書、画は、人の精神活動の現れとして同根なのです。

それでは、個展会場に戻りましょう。

■満洲文字と絵画の融合

会場を見渡すと、満洲文字が書かれた作品もあれば、仏像のような画像が描き込まれた作品もありました。それぞれメインモチーフと見事に調和し、画面を豊かなものにしていました。印象に残った作品をいくつかご紹介していくことにしましょう。

●《ハイピスカス》

花のように見えますが、何の花かはわかりません。モチーフの色彩、画面の色調に圧倒されました。近づいて、タイトルを見ると、《ハイピスカス》と書かれています。

(2016年頃、制作)

よく見ると、この作品にも満洲文字が散りばめられています。画面右中央から左下にかけて、斜めに縦書きで同じ文字が書かれています。どういう意味なのかわかりません。目を凝らすと、画面左端と右端にも縦長に文字が書かれています。さらに、モチーフを取り巻く恰好で、文字が淡く、書かれています。そのせいか、文字はほとんどモチーフの周辺に溶け込んでいます。

ちょっと引いて、画面全体を見ると、満洲文字がモチーフを補完するように配置されて書かれています。そのせいか、画面が安定し、独特の深みが表出しています。

文字ではなく画像が散りばめられている作品もありました。

●《菊神》

画面の色調に惹かれ、足を止めて見入ったのが、この作品でした。タイトルは《菊神》です。

(2018年頃、制作)

黄色の絹地を使って描いたそうです。右下に文字が書かれていますが、アルファベット表記で、溝口・へセリ・シャオウェンと書かれていますから、これは署名です。

この作品ではまず、モチーフと背景の色調がとても似通っていることに気づきます。

このような色構成をすると、モチーフはともすれば、背景の色調に溶け込み、沈んでしまいかねません。ところが、この作品はそうはなっておらず、むしろ、背景とモチーフとが一体となって、深い哀愁を帯びた情感を醸し出しています。

花びらであれ、花芯であれ、葉であれ、茎であれ、丹念に精緻に描き込まれているからでしょう。まるで工筆画のようです。

モチーフは輪郭線とぼかしで正確に写し取るように描かれています。そのせいか、背景と似た色彩で描かれているのに、モチーフは決して背景の中に埋没することなく、むしろ、くっきりと存在感を示すことができています。

よく見ると、葉の上に仏像のようなものが見えます。

少し、クローズアップして見ましょう。

この仏像のようなものは葉脈と同じ色で描かれているので、うっかりしていると見落としてしまいますが、よく見ると、手前の葉の上に4カ所、仏像のようなものが立っている姿で描かれています。さらに視線を上げると、花の上に描かれた茎にも、形は判然としませんが、仏像のようなものが描かれています。

至る所に神がいて、この世界を秩序立てて安定を図り、守っているというメッセージなのでしょうか。

満洲文字ではなく、仏像のような画像を使ったのは、おそらく、この作品のモチーフが工筆画のような精密さで描かれているからでしょう。ここでは敢えて文字をつかわず、画像を使って、工筆画のもつ硬さをやわらげ、画面のバランスを取ろうとしたのではないかと思いました。

そういえば、先ほどご紹介した《ハイピスカス》は、至る所に文字が書かれていました。こちらのモチーフは写意画の画法で描かれていました。荒く、大胆に描かれたモチーフには文字をレイアウトし、堅苦しさを持ち込み、硬軟のバランスに配慮した画面構成になっていました。

最後に、文字を全面に打ち出した作品がありましたので、ご紹介しましょう。

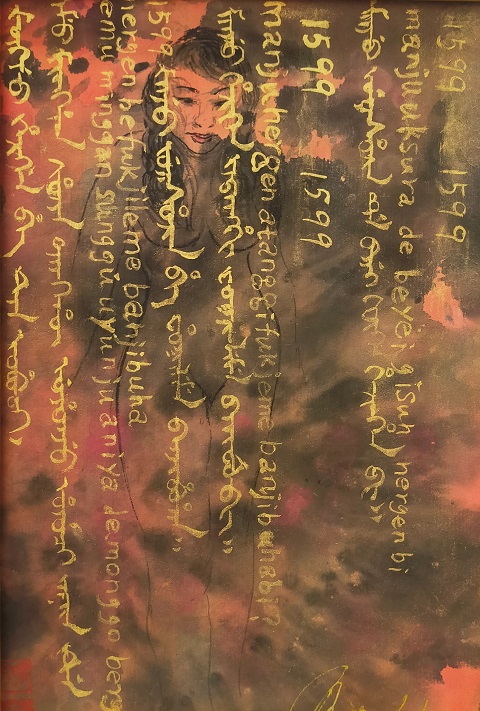

●《女神》

まず、文字が全面に押し出された作品です。画面全体に上から縦書きで文字が整然と描かれています。

(2016年頃、制作)

絵は文字の下に描かれているのですが、辛うじて女性の顔が見える程度です。やや暗い色調の中にピンク系の色が適宜、散らされ、文字の背後から明るさを出しています。《女神》というタイトルからは、歴史の匂いが感じられます。

案の定、「1599」という数字が繰り返し、書かれています。気になったので、Wikipediaで調べてみると、明代に女真を統一していたヌルハチがモンゴル文字の表記を応用して「無圏点字」を制定した年だとされていました。

ところが、無圏点字は、モンゴル文字の体系をそのまま使っていたので、満洲語を表記するのは問題が多かったようです。そこで、ヌルハチの子ホンタイジの時代に、従来の文字に点や丸を添えて、満洲語の一音が一文字で表記するように改良されました。それが1632年です。改良された文字のことを「有圏点字」というそうです。

改めて、この作品を見ると、いくつかの文章は、確かに文字の横に〇が付いていたり、点が付いていたりしています。ところが、2行目、5行目、8行目、9行目で、アルファベット表記の文章も見えます。2行目はフランス語かと思って調べてみましたが、意味が通じません。アルファベット表記の文字だということがわかっても、何語かはわかりませんでした。

ちなみに、清代では、満州文字は「清文」、「国書」と呼ばれ、モンゴル文字、漢文とともに三体といわれていたそうです。ところが清朝末期の西太后は満州族でありながら、満洲文字は読めなかったそうです。

興味深いことに、民間の漢人は満州語と満洲文字の習得は禁止されていました。漢人で満州語や満洲文字を学ぶことが許されていたのは、科挙合格者の状元(首席合格者)、榜眼(第2位で合格)などの成績優秀者に限られていたといわれています。

なぜかといえば、清代の公文書は満洲文字と漢文が併用されており、満洲文字で書かれた文書の方が漢文で書かれたものより、詳細に記述してあることが多かったからだそうです。使用文字によって情報内容を操作するとともに、情報へのアクセスに制限をかけていたのでしょう。清代の官職で満洲文字を理解できるものが優位に立てるのは当然でした。

このことからは、文字が国の統治にいかに深く関わっていたかがわかります。

清朝初期の記録は、満州語で書かれたものしか残っておらず、ごくわずかの人しか当時のことは理解できません。先例や伝統が優先される事象に対応できるのは、満洲語を理解出来る者だけでした。満洲語を使えるというだけで、彼らは権力を保持できましたが、いったん文字が使われなくなると、そこで記録は途絶えてしまいます。

■サマンは満洲文化を取り戻せるか?

現在、満洲文字によって支えられ、存在していたはずの文化が、人々の記憶から失われかねない事態になっています。

今回、溝口・へセリ・シャオウェン氏の個展で、満洲文字と絵を融合させた作品を何点か鑑賞する機会を得ました。これまでご紹介してきたように、それらの作品を通して、文字は、絵の価値を損なうことなく、むしろ、格調や深みを付与できることがわかりました。

満洲文字が画面に添えられることによって、絵だけでは得られない深みを感じさせられました。満洲文字の意味はわかりませんが、 思索につながる深さを感じさせられたのは、 おそらく、文字そのものがもつ抽象化された概念がそこに含まれているからでしょう。

翻って、日本の場合を考えてみると、明治期の西欧化政策の下、「書ハ美術ナラズ」として書画は分離されました。中国由来の書画一体観の下、日本で連綿と形成されてきた江戸時代までの文化が断ち切られたのです。

このときは近代化政策の一環として、明治政府が美術も西洋基準に合わせようとしたからでした。いつの世も、文化は政治経済によって断ち切られ、変貌させられがちです。それでも、その文化を愛でる人々がいる限り、再び、息を吹き返し、甦っていくことでしょう。満洲文字に支えられた文化も同様だと思います。

いつの日か、 それこそ サマンの力によって、満洲文化を取り戻すことができるでしょう。 (2021/10/25 香取淳子)