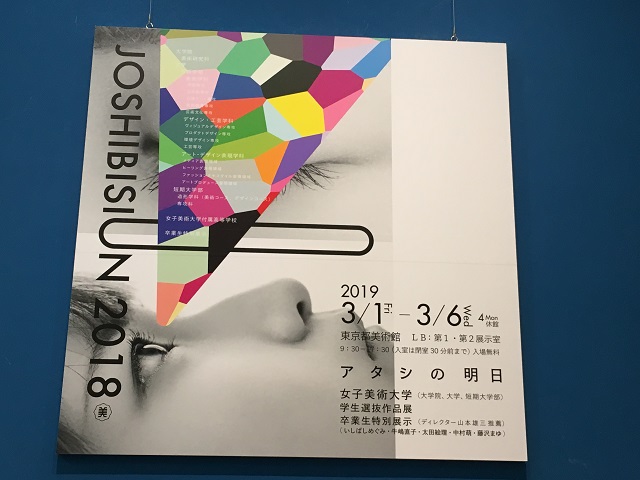

■「JOSHIBISION2018-アタシの明日―」の開催

「JOSHIBISION2018-アタシの明日―」が2019年3月1日から6日まで、東京都美術館で開催されました。ここでは、女子美術大学の大学院・大学・短期大学部の学生及び卒業生の中から厳選された作品が展示されています。2018年度女子美術大学の成果を一望できる貴重な展覧会でした。私は最終日の3月6日、訪れました。

展示作品はどれもさまざまな工夫が凝らされていて、見応えがありました。今回は、とくに印象に残った三人の作家の作品を取り上げ、ご紹介していくことにしましょう。

会場に入ってすぐ、目に飛び込んできたのが、中村萌氏(2012年、大学院修士課程修了)の作品でした。

■中村萌氏の三作品

造形された子どもたちの表情がなんともいえず可愛らしく、思わず、立ち止まってしまいました。見た瞬間に気持ちが引き込まれてしまったのです。きわめて訴求力の高い作品でした。

向かって右の作品を展示した台の下に、これら三作品のタイトルがまとめて書かれていました。向かって右が「Hello darkness」(油彩、楠)、向かって左が「waiting for spring」(油彩、楠)、そして真ん中が「cloud child」(油彩、楠)です。

奇妙なタイトルだと思って、しばらく作品を見ているうちに、それぞれ、一日の時間帯、季節、天候を示すタイトルだということがわかってきました。

「Hello darkness」では、子どもが右手を高く掲げ、「夜さん、こんにちは」(Hello darkness)といっている様子が表現されています。そして、「waiting for spring」では、ひたすら「春を待ちわびて」(waiting for spring)、寒さで縮こまっている様子の子どもが造形されています。さらに、「cloud child」では、「どんよりとした雲の中で佇む子ども」が創り出されています。子どもの姿を借りて、夜、冬、雲が擬人化されているのです。

いずれの作品も、ともすれば、気持ちが暗くなってしまいがちな環境下で、子どもが健気に生きている様子がしっかりと、しかもユーモアを込めて表現されていました。一見、奇妙だと思ったタイトルが、実は、造形された作品の趣とぴったりと合っていることがわかります。

どの作品にも、素朴な中に愛らしさがあるばかりか、力強い生命力が感じられました。木材(楠)にくすんだ色の油絵具で着色されているせいでしょうか。土着の強さ、揺るぎのなさ、そして、子どもたちの健気さまでもが巧みに表現されていたのです。

観察力が鋭く、造形力が確かだからこそ、これだけの作品を制作することができたのでしょう。これらの作品を見ていると、次第に気持ちが和んでいくのを感じました。そればかりではありません、現代社会に生きる私たちが見失ってしまったものが何なのか、作品が教えてくれているような気がしてきたのです。作者が卓越した抽象化能力の持ち主だったからでしょう。表現されたものの背後にある真髄まで堪能することができました。しっかりとした概念の下で、これらの作品が制作されていたことがわかります。

次のコーナーで目を奪われたのが、村野万奈氏(大学3年、美術学科洋画専攻)の作品です。

■村野万奈氏の「shelter」

まず、作品が大きな布に描かれているのに驚いてしまいました。しかも、3つの作品が展示されていたのに、タイトルは一つ、「shelter」(アクリル、油彩、色鉛筆、綿布)でした。

取り敢えず、展示順に三作品をご紹介していきましょう。便宜的に番号を振りました。

「shelter」 1

木々の陰に子どもたちが隠れています。半身を隠しながら、どの目もじっと観客側を見ています。いったい、何があるのでしょうか。とても気になる絵柄です。

次に展示されていた作品では、囲われた中を若者たちが俯き加減で、同じ方向に向かって歩いています。ところが、どういうわけか、一人だけ観客の方に顔を向けている若者がいます。なぜなのでしょうか。この作品も気になります。

「shelter」 2

そして、最後の作品です。

「shelter」 3

多数のヒトが描かれていますが、観客側を見ている者は一人もいません。ここでは観客への問いかけはなく、作品が画面の中で完結しています。何か異常事態が発生したのでしょうか。男女さまざまなヒトが輪になって集っているシーンです。手前に草木、そして、背後に山のようなものが描かれていますから、ここで集っている人々はコミュニティのメンバーのようにも見えます。

幸い、タイトルの下に説明文のようなものが書かれていました。

「もういいや、隠れよう。

きっと見つけてくれるよ。

その時まで、バイバイ。また会おうね。」

おそらく、これらのフレーズの一つ一つがそれぞれの絵の概念になっているのでしょう。一連の作品に、観客の注意を喚起し、興味を呼び起こし・・・、という流れを見ることができます。ストーリー性のある作品でした。

この作品で興味深かったのは綿布を支持体としていたことでした。しかも、大きな綿布の上にアクリル、油彩、色鉛筆で着色されていたのです。その布が吊り下げられているのですから、当然のことながら、絵具の重みで画面には皺ができ、弛みができます。上部の弛みはとくに印象的でした。それらの微妙な弛みや揺らぎが恰好の空気感となって、画面を一種の生命体のように息づかせていたのです。新しい表現手法に工夫の跡が感じられ、素晴らしいと思いました。

最後のコーナーで、斬新な感覚に溢れていたのが、サ・ブンティ氏(大学院1年、美術研究科前期課程、洋画研究領域)の作品です。

■サ・ブンティ(ZHA Wenting)氏の「八駿猫」

大きな平台に置かれていたのが、サ・ブンティ氏の「八駿猫」(アクリル、色鉛筆、インク、水彩紙)でした。なによりもまず、作品の大きさとモチーフの斬新さに驚いてしまいました。

サ・ブンティ氏 の作品

会場におられたサ・ブンティ氏に尋ねてみると、作品自体の大きさは3m×1mで、表装した状態では3.6m×1.3mにもなるそうです。平置きなので俯瞰することができず、全体像がよく見えませんでした。そこで、壁に掛けた状態で撮影した写真を、サ・ブンティ氏から見せてもらいました。

この写真を見ると、8頭の馬が水面を激しく蹴散らしながら疾走している様子がよくわかります。縦にして見ると、馬に蹴散らされた波が荒々しく立っている様子がくっきりと見えてきました。そして、水面の色と背景のピンク系の淡い色の濃淡がよく調和し、モチーフを柔らかく包み込んでいることに気づきます。

●「八駿猫」

画面の右上に「八駿猫」と書かれています。この作品のタイトルですが、聞いたことのない言葉です。そこで、タイトルの下に書かれている説明文を読むと、以下のように書かれていました。

「動物も人間社会のような環境を持っていると仮定すれば、動物の目から見たこの世界は全く異なる物なのではないだろうか。今この思想に基づいて、連作を創作している。

会場での説明文より。

この作品は、ネコの頭と馬の身体が融合して生まれた新しい神獣をイメージして出来上がったものだ。構図は中国水墨画「八駿馬」に基づいている。」

どうやら、「八駿馬」、「ネコの頭と馬の身体が融合した新しい神獣」というのがこの作品のキーワードのようです。そう考えると、「八駿馬」に基づき、「八駿猫」というタイトルのこの作品が生み出された経緯を理解することができます。

それでは、具体的に作品を見ていくことにしましょう。

白、グレー、茶、卵黄、さまざまな色の馬が重なり合って、水しぶきを上げながら疾走しています。宙に浮かんだ脚、水面を蹴散らす脚、駿馬たちが目にも止まらない速さで描けていく様子が、躍動感に溢れた構図で描かれています。どの馬も脚、胴体、臀部などの筋肉の付き方が見事です。この部分が「八駿馬」に相当するのでしょう。

頭部を見ると、大小さまざまな猫がさまざまな表情を浮かべています。左端の猫は大きく目を見開いてきょとんとした顔をしていますし、その右の白い猫は顔を上に向け、愛らしい横顔を見せています。そして、グレーの猫は恥じらう様子を見せながら、顔をそっと観客側に向けています。その右の茶色の猫は観客側を見つめ、右端の猫は大きく口を開けて顔を上に向け、怒ったような表情を見せています。

画面が大きすぎて、5匹の猫の顔を収める写真しか撮影できませんでしたが、これが「八駿猫」に相当するのでしょう。さまざまに描き分けられているところに、卓越した画力を感じさせられました。毛の一本一本が色鉛筆で描かれているのです。

これを見ていると、一口に猫といっても実体はさまざまだということがわかります。色や毛並みが異なれば、顔付きも異なっています。それぞれの性格を反映するかのように表情もさまざまに表現されていました。人間社会と同様、猫もまたそれぞれ、個性をもつ存在であることが示されています。そして、それらが全て逆さまに描かれているところに、メッセージ性が感じられます。

●「八駿馬」vs「八駿猫」

調べてみると、「八駿馬」は紀元前11世紀ごろ、周王朝の穆王が所有していたという8頭の駿馬を指すことがわかりました。「絶地」(土を踏まないほど速く走れる)、「翻羽」(鳥を追い越せる)、「奔霄」(一夜で5000㎞走る)、「越影」(自分の影を追い越すことができる)、「踰輝」と「超光」、(いずれも、光よりも速く走れる)、「騰霧」(雲に乗って走れる)、「挟翼」(翼のある馬)、といった具合に、8頭の駿馬がいかに速く走るかがさまざまに形容され、説明されていました。

ただ、それだけでは具体的なイメージを思い浮かべることができません。そこで、画像を検索してみると、さまざまな画像が見つかりました。その中で最もわかりやすいものを一つご紹介しておきましょう。

こちらは水墨画のように抽象化されていないので、わかりやすく、イメージしやすいと思います。水面を蹴散らすように駆け抜ける8頭の駿馬の様子が克明に描かれています。野を駆け、川を駆け、海までも駆け抜ける勢いが伝わってきます。とてもリアルな画像です。

再び、サ・ブンティ氏の作品に戻りましょう。

具象画の「八駿馬」とサ・ブンティ氏の「八駿猫」を見比べてみると、「八駿猫」で描かれた世界がいかに可愛らしく、ファンタジックに仕上げられているかがわかります。

「八駿馬」に基づいて書かれていますから、「八駿猫」でも8頭の馬が水面を駆けている様子が描かれています。水しぶきが激しく散っていますから、駿馬の速さを容易に想像することもできます。

「八駿馬」と決定的に異なっているのが、頭部の表現とピンク系の背景色、そして、波間に漂う魚のようなモチーフです。これらの要素こそ、この作品の独自性であり、伝統に持ち込まれた革新性であり、さらには、観客が「八駿猫」にファンタジックなものを感じる要因になっているのでしょう。

●構想と構成

駿馬が疾走する足元の水面に、何やら妙なものが見えます。よく見ると、この奇妙なものは波間に漂うように、随所で浮遊しています。

尾ヒレ、背ヒレが描かれていますから、きっと魚なのでしょう。ところが魚の顔に相当する部分には眉や鼻、口が描かれており、明らかに人間の顔をしています。まるで人面魚のようなものが波間に浮かんでは消えていくように描かれているのです。

サ・ブンティ氏に尋ねてみると、もし私がこの水面下にいる魚だったら、何が見えてくるだろうかと思って描き込んだといいます。そして、これも作品コンセプトに基づくものだと説明してくれました。

そういわれてみると、猫の顔を逆さまにする、魚の顔を人間にする・・・。一見、奇妙に思えたモチーフの描写も、実は、ヒト中心で動いている現代社会への問いかけではなかったかと思えてきます。

ヒト中心に組み立てられた世界は、動物から見れば、どう見えるのか。ヒトが劣位に置かれた場合、世界はどう見えてくるのか。さらには、ネガティブなイメージはポジティブなものに変換できるのか、といった具合に、この作品にはいくつものテーマが含まれており、知的な刺激を受けました。

この作品を見ていると、絵画は非言語的な媒体だといいながら、実は、明確なコンセプトに基づいた論理的な画面構成がいかに重要かを思い知らされます。つまり、構想を作品化する過程で、言語的な処理が必要なのです。論理的に作品化を考えたからこそ、作者は画面上の全てのモチーフを、整合性を保って配置することができたのでしょう。

■チャレンジする新しい才能との出会い

この展覧会に参加し、素晴らしい作品に出会うことができました。ここでは特に強く印象づけられた三人の作家をご紹介してきました。三者三様、チャレンジ精神にあふれており、新しい才能の出現を感じさせられました。

中村萌氏は、木材(楠)に油絵具で着色するという技法で、独自の作品世界を構築していました。作品はどれも一見、可愛らしく、微笑ましく、ほのぼのとした印象が強いのですが、実はとても力強く、観客の気持ちを本源的なところで強く揺り動かす力がありました。

そして、村野万奈氏は、綿布にアクリル、油彩、色鉛筆で着色するという技法で、独特の世界を創造していました。三つの展示作品にタイトルは一つでしたから、三幕構成で制作された作品だといえるでしょう。一幕目と二幕目は謎を残すような画面構成でした。ストーリー性のある作品構成に新鮮さをおぼえました。

最後に、サ・ブンティ氏は、水彩紙に、色鉛筆、アクリル、インクで着色し、伝統を踏まえながらも、見たこともない斬新な作品世界を生み出していました。コンセプトが明確で、しかも、きわめて論理的に作品化されているところに豊かな知性を感じさせられました。

ご紹介した三人の作家の作品を見ていると、新しい才能が次々と誕生しつつあることを感じさせられます。いずれもモチーフや表現技法、素材の可能性に挑戦し、独特の世界を創り上げようとする熱意が感じられました。そこに、芸術家に必要なチャレンジ精神を見たような思いがしました。今後、彼女たちがどのような表現世界を展開してくれるのか、おおいに期待したいと思います。(0219/3/8 香取淳子)