■黒田記念館

2021年3月27日、黒田記念館に行ってきました。3月28日にショップが閉店すると聞いて、行ってみることにしたのです。上野駅の公園口改札を出ると、快晴だったせいか、すでに大勢の人々が公園内を散策していました。それを横目で見ながら、公園を通りぬめると、東京国立博物館の向かい側に、黒田記念館の建物が見えてきました。

なかなか由緒ある建物です。黒田清輝氏は、1924年(大正13年)に亡くなりましたが、その際、遺産の一部を美術の奨励事業に役立てるよう遺言したそうです。それをうけて、1928年(昭和3年)に建築されたのが、この黒田記念館です。

正面から見ると、さらに歴史の重みを感じさせられます。

入口の上部には、黒田記念館と刻印された半円の窓が設えられており、なかなか風情があります。入口の両側にはテラコッタの壺が置かれ、壁面には長めの外灯が備え付けられており、随所に西洋文化の奥ゆかしさが感じられます。設計したのは、当時、黒田氏と同じ東京美術学校で建築の教授を務めた岡田信一郎氏でした。

建物の中に一歩、足を踏み入れた途端、明治時代にタイムスリップしたような気になりました。内装や調度品のそこかしこから明治近代化の香りが漂ってきたのです。

内部を撮影することができませんでしたので、東京国立博物館広報室の奥田緑氏の説明をご紹介しておくことにしましょう。

こちら →

上記の写真でわかるように、重厚感のあるアーチといい、アールヌーヴォー様式の階段の手摺りといい、曲線を活かした風雅な佇まいがとても印象的でした。建物の内部に、19世紀末から20世紀初頭にかけてのヨーロッパの美意識が凝縮されていたのです。日本近代洋画の父といわれた黒田清輝氏の作品を展示するのにふさわしい空間でした。

この建物は2015年にリニューアルされたそうです。その際に新設されたのが、特別展示室です。そして、この部屋に展示されていたのが、黒田氏の代表作《湖畔》と《智・感・情》でした。

(上記URLより)

この写真でははっきりを見えませんが、左側の壁に展示されているのが、あの有名な《湖畔》です。この部屋に入った途端、あまりにも小さく見えたので、近づいてサイズを確認したほどでした。実際に見ると、かなり大きく、表示を見ると、69.0×84.7㎝でした。

《湖畔》は、帰国後の1987年に制作された作品です。

この《湖畔》が極端に小さくみえてしまうほど、その隣の壁面に展示されていた《智・感・情》は巨大な作品でした。1899年に制作された三部作ですが、いずれも180.6×99.8㎝で、それぞれが額装されていますから、いっそう大きく見えます。右側の壁面はこの三作品で占拠されていました。

今回は、この《智・感・情》を取り上げ、考えてみることにしましょう。

■《智・感・情》

《湖畔》は誰もが知っている有名な作品ですが、《智》、《感》、《情》もまた、一部にはよく知られた作品です。私も美術書や画集等で何度か見たことがあります。そのときは、三作品がセットで、《智・感・情》として掲載されており、まさかこれほど巨大な作品とは思いもしませんでした。

この作品で気になったことといえば、絵画作品には珍しいタイトルと、明治時代の作品には珍しい裸婦像だということぐらいです。

それでは、どのような作品なのか、見ていくことにしましょう。

会場では写真撮影ができませんでしたので、黒田記念館で購入した図録の該当部分を撮影してみました。

(図録、p.10-11.)

向かって左から順に、《智》、《感》、《情》です。これが会場ではそれぞれ額装され、展示されていました。観客よりも大きな裸婦像が眼前に三体、並んでいるのですから、圧巻でした。

三体はいずれも、裸身の立像であることは共通しているのですが、ヘアスタイル、手のポーズ、顔面や視線の向きなどはそれぞれ異なっています。

おそらく、その異なり方がタイトルと関連しているのでしょう、真ん中と右は手旗信号のように、何らかのメッセージを送っているように見えます。ところが、左は特に何らかの意味あるポーズのようには見えませんでした。

もっとも、仮に手のポーズに何らかのメッセージが込められているとしても、それがタイトルとどのように関連づけられているのか、皆目わかりません。見れば見るほど、謎でした。

黒田氏はこまめに日記をつけていましたが、この《智》、《感》、《情》に関しては、いつ、誰を描いたという記述はあっても、なぜ、そのようなタイトルにしたのかについては書かれていません。しかも、黒田作品のタイトルで、このような抽象的概念を指すものは他に見当たらないのです。

モデルのポーズの意味がわからないだけではなく、タイトルも謎めいていたのです。

それでは、画面を見ていくことにしましょう。

■理想のプロポーション

改めて、《智》、《感》、《情》を見ると、これらの裸婦像はいずれも手足が長く、均整の取れた体つきをしているのに気づきます。日本人女性の顔なのに、体形は明らかに西洋人女性なのです。黒田氏の日記から、この三体の裸婦像は、小川花さん、幸さんという姉妹をモデルに描かれたことがわかっています。

東京文化財団研究所の山梨絵美子氏は、黒田氏が日記で、《智》、《感》、《情》の制作について、1897年2月16日から3月5日までに1枚目、3月10日から4月8日までに2枚目、4月12日から3枚目を描いたと記していると報告しています。(『生誕150年 黒田清輝』、p.205、美術出版社、2016年)

これだけでは、どの作品のモデルが小川姉妹のどちらかなのかはわかりませんが、三作品を見比べてみると、顔つきで、《智》と《感》のモデルが同一人物だということだけはわかります。

当時の日本人女性の体つきを写真や絵で見ると、頭が大きく、胴長で脚の短い体形でした。第二次大戦後、それも高度経済成長期を過ぎてから日本人女性の体形は大きく変貌しましたが、それ以前は生活様式や食生活などの関係で、西洋の女性とは体形に大きな違いがあったのです。

小川花さん、幸さん姉妹の写真が残っているわけではないので、断定はできないのですが、身体部分は実際のモデルとは異なるのではないかと思います。

画面で見るモデルはいずれも、あまりにも当時の日本人女性の体形とはかけ離れています。骨格といい、肉付きといい、プロポーションが良すぎるのです。黒田氏はおそらく、身体部分については西洋的基準に合わせ、大幅に修正していったのでしょう。

パラパラと図録をめくっていると、興味深い作品がありました。

今回、展示作品の中にはありませんでしたが、図録の中に、黒田氏が滞欧時に描いた裸婦像の習作が掲載されていたのです。

(木炭、紙、63.2×47.0㎝、1888年、黒田記念館蔵、図録、p.11より)

これを見ると、身体部分のポーズが《智》のモデルのポーズとそっくりです。黒田氏がこの作品を描くとき、この西洋人女性の体形やポーズを参考にしたのは明らかです。

もっとも、よく見比べてみると、この西洋人女性よりも《智》のモデルの方が、脚が長く、すらっとした体形をしています。乳房も張りがあって、若々しく見えます。つまり、黒田氏は日本人モデルを使いながらも、その身体に関しては滞欧時に描いた西洋人女性の体形を参考にし、それをさらに理想形に近づけるよう、創作していたと思えるのです。

そう考えると、《智》、《感》、《情》という抽象的なタイトルも理解できるような気がしてきます。黒田氏はひょっとしたら、裸婦をモチーフに、ヒトの身体の原初的な意味や機能、そして、理想形を問いかけようとしていたのかもしれません。

ちなみに、黒田清輝氏はフランスでは、アカデミズムの画家ラファエロ・コラン氏に師事していました。

そのことを思い返せば、黒田氏が《智・感・情》で表現した裸婦の身体の理想形は、ラファエロ・コラン氏に倣った可能性がありますし、実際、そう思わる節もありました。

■ラファエロ・コラン氏の裸婦像と黒田清輝氏の《智》

黒田氏が留学した当時のフランス・アカデミズムは、新古典主義とロマン主義を統合しようとしていた時期のようです。師のラファエロ・コラン氏は、アカデミズムの新古典主義やロマン主義を踏まえ、印象派や象徴主義などの影響も受けながら、裸婦像を数多く描いていました。

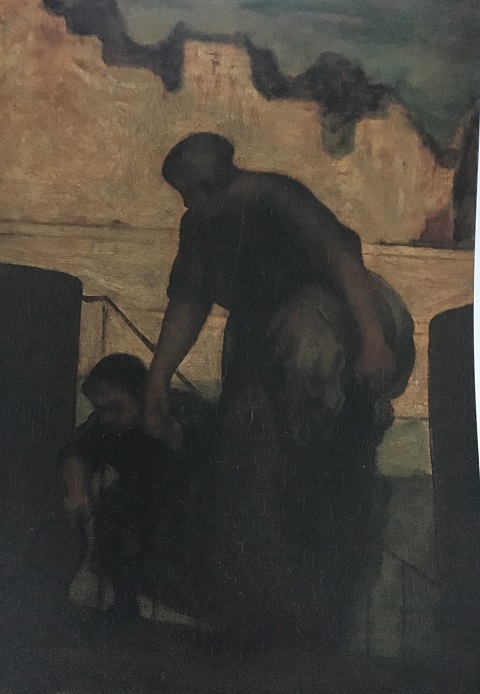

黒田記念館では、ラファエロ・コラン氏が1870年に制作した《裸婦》も展示されていました。

(油彩、カンヴァス、88.0×168.4㎝、1870年、国立博物館蔵)

伸びやかな腿と脛、張りのある胸が印象的です。当時はこのようなポーズが好まれて描かれていたようです。写実的であり、情感豊かな世界が表現されています。

この作品を見ているうちに、三作品のうち、とくに《智》はこの作品も参考にして描かれたのではないかという気がしてきました。

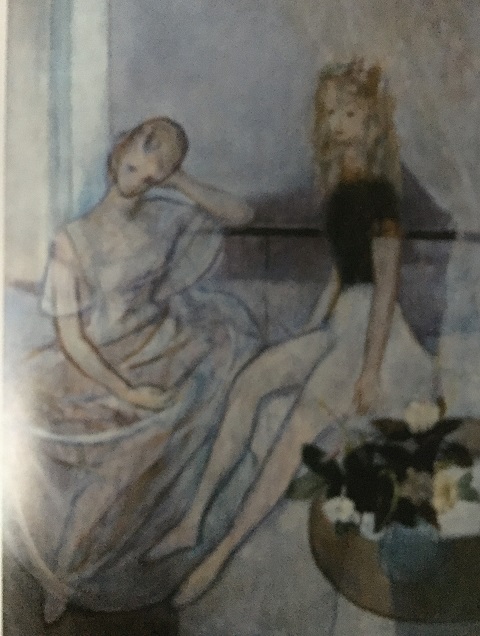

さきほどの図録から、《智》を取り出し、見てみることにしましょう。

(油彩、カンヴァス、180.6×99.8㎝、1899年、黒田記念館蔵)

立像と仰臥像との違いはありますが、見比べてみると、スラリと伸びた脚、腰骨の張りなど、両作品は身体の捉え方、表現の仕方がとても良く似ています。形状が似ているだけではなく、腿や脛の肌の艶の出し方までに通っています。

先ほど黒田氏が滞欧時に描いた裸婦を紹介しましたが、同じ西洋人女性でも、コラン氏の作品の方が、《智》で描かれた身体に近いという印象を受けました。いかにも写実的に描こうとしながらも、理想形を優先させているという点に共通性を感じたのです。

さて、前にもいいましたように、《智》と《感》は顔面が似ており、同一人物だと思えるのですが、身体部分を比較すると、胸の大きさや張り具合はむしろ、《感》と《情》とが似通っています。《智》よりも、《感》と《情》の方が、モデルの乳房が小さく、より日本人女性の体形に近づけて描かれているように思えます。

こうしてみてくると、黒田氏は西洋人女性を参考に、身体の理想形を目指して描き進めてプロトタイプを創り、二体目からは、わずかながら日本人女性らしさを身体に残そうとしていたように感じられるのです。

ですから私は、三作品のうち、より西洋人女性の身体の特性を残した《智》が、最初に描かれたのではないかと思います。黒田氏の日記と照らし合わせれば、この作品のモデルは小川幸さんということになります。

それにしても、黒田氏はなぜ、そこまで西洋的な理想形にこだわったのでしょうか。

■アカデミーの授業

黒田氏はフランスに滞在し、アカデミー・コラロッシで、ラファエロ・コラン氏に師事しました。そこでは、ヌードのデッサンと彩画をアカデミック絵画の基本として学びました。黒田氏が学んだ西洋画の基礎は裸体画だったのです。

図録を見ると、男女を問わず、裸体画が何点か掲載されていました。黒田氏がフランス滞在中に人体について多くを学んでいたことがわかります。黒田記念館にはそれらが所蔵されており、古典絵画の模写、石膏デッサン、裸体デッサン、油彩による裸体画といった順で、人体の構造と表現を学んでいたようです。アカデミズム絵画は、このようなカリキュラムの下、体系的に教育されていたのです。

人体の仕組みを学ぶための解剖学講義の記録も残されていました。

(鉛筆、紙、9.3×15.5㎝、1888年、黒田記念館蔵)

腕の部分の筋肉がしっかりと描かれています。人体を描くために、黒田氏がその内部組織まで学習していたことがわかります。この図を見ていると、ダヴィンチの有名な人体図が彷彿されます。

そして、ふと、ルネサンス期の画家たちが、人体の理想的な比率や黄金比率などを研究し、普遍的な美を追求していたことを思い出しました。

さらに、当時、手作業を重視する職人と、「教養科目を修めた紳士である」芸術家とを区別する風潮が残っていたことも思い出しました。芸術家の作品には知的要素がなければならないとされていたのです。このような状況を考え合わせると、アカデミズムの画家が構想主義、歴史主義、寓意主義に向かうのは当然のことでした。

黒田氏がフランスからアメリカ経由で帰国したのが1893年、帰国直後は、《昔語り》といった歴史に画題を取った作品を制作しており、アカデミズムで学んだことの痕跡が見受けられます。そして、《智・感・情》を制作したのが1897年、こちらも裸婦をモチーフとしていますが、観念的な画題を扱っており、アカデミズムの影響が色濃く残っています。

■日本の近代化過程での裸婦像

帰国後の1895年、黒田氏は第4回内国勧業博覧会に、滞欧時に制作した西洋女性の裸婦像《朝粧》を出品しました。それが大騒動を巻き起こしました。1893年に制作されたこの作品はフランスでは大好評でしたが、日本では猥褻物扱いをされ、非難されたのです。

そして、1897年、第2回白馬会展に出品した《智・感・情》は、日本人をモデルにした初めての裸婦像でした。《朝粧》で大騒動を巻き起こし、そのほとぼりも冷めないうちに再度、裸婦像を出品したのです。黒田氏の強い意志を感じざるをえません。

留学を終えて帰国した黒田氏は、フランスで習得した西洋的表現方法を伝えようとしてきました。対象を客観的に観察し、それをロジカルに組み立て、表現するという手法で制作した作品を国内の主要な展覧会で立て続けに発表したのです。モチーフは裸婦でした。

黒田氏が学んだフランスでは、裸体画は人体表現の基礎であり、アカデミズムのカリキュラムの中では必須科目でした。人体を表現しようとすれば、その仕組みを理解するため、まず解剖学を学ばなければならなかったのです。裸体表現は写実の基礎であり、科学的思考法の基礎ともなりうるものだからこそ、黒田氏はまず、日本に裸婦像を導入したのです。

そもそも日本の近代化過程で求められたのは、写実的表現であり、科学的思考であり、ものごとの構造的な把握でした。アカデミズム絵画を通して、黒田氏はそれらを習得しました。カリキュラムを見てもわかるように、模写、デッサン、油彩画に至る教育の基本は裸体画でした。黒田氏はそれを日本に持ち込もうとしただけでした。

ところが、そのような作品は日本社会から強く拒否されました。裸婦をモチーフにしたことが受け入れられなかったのです。

明治期、多くの留学生が当時、先進的な西欧に渡り、さまざまなことを学んできました。技術的、実用的な領域はまだしも、文化が深く関与している領域は、学んだことをそのまま適用できず、強引に持ち込もうとすれば、日本文化の厚い壁に阻まれてしまうことがわかりました。

■裸婦を巡る東西文化の違い

《智・感・情》はその後、加筆されて、1900年に開催されたパリ万国博覧会に、《女性習作》というタイトルで出品されました。《湖畔》やその他3点とともに出品されたのですが、この作品だけが評価され、日本人に与えられた賞としては最高の銀牌を受賞しています。

この作品をパリ万博に出品する際、黒田氏はなぜか、《女性習作》というタイトルに変更しています。《智・感・情》という観念的なタイトルはふさわしくないと思ったのか、あるいは、作品がこのタイトルにそぐわないと思ったのか、それとも・・・、いろいろ考えてみても、その理由はよくわかりません。

理想や観念を掲げ、それに沿って絵を描くのは日本文化に馴染まないのでしょうか。あるいは、日本社会で受け入れられるために、日本文化に再適応する必要があったのでしょうか。いずれにしても、その後、黒田氏がアカデミズム風の作品を描かなくなっているのが気になります

黒田氏は、西洋絵画で尊重される身体の理想形を追求しながら、日本人女性をモデルに裸婦像を制作しました。そこで優先されたのは、西洋的な理想形でしたが、ほんのわずか、日本人女性の特性の残そうとしたことに、黒田氏の心の揺らぎを感じました。

ひょっとしたら、このときすでに黒田氏の内面には、フランスで身につけた思考法、表現法を突き崩す日本文化の片鱗が甦っていたのかもしれません。

特別展示室で、《智・感・情》の隣に展示されていた《湖畔》は、フランスでは受賞できませんでしたが、日本ではとても評判がよく、いまなお、多くの人々から愛されています。《智・感・情》のように考えこませることはなく、意味を求める必要もなく、画面全体から漂ってくるリリシズムを楽しめるからでしょう。

興味深いことに、《湖畔》にも《智・感・情》にも、観客を心地よくさせる清々しさが感じられました。描く対象が何であれ、黒田氏のフィルターがかかって、画面をそのテイストに染め上げてしまうからでしょう。何を描くかというのも重要ですが、いかに捉えるか、いかに表現するかということの方が重要で、そこにこそ、創作者の世界が構築されるのではないかと思いました。(2021/3/30 香取淳子)