■プレ展示「再構築」

2020年7月23日、練馬区立美術館に行ってきました。

今年、開館35周年を迎える同館は、記念事業として、一風変わった展覧会を企画しました。4名の作家(青山悟、大小島真木、冨井大裕、流麻二果)に、練馬区立美術館が所蔵する作品をそれぞれ再解釈し、再構築して制作してもらった作品を展示するというのです。展覧会のタイトルは企画内容そのものの「再構築」(RE CONSTRUCTION)でした。

こちら → https://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=202006161592286707

2020年7月8日から8月2日までが、プレ展示「再構築」で、①参加型展示として、流麻二果氏、②公開制作として、大小島真木氏、冨井大裕氏の展示が企画されています。そして、4名の再構築された作品が展示される本展示は、2020年8月9日から9月27日までの期間開催されます。

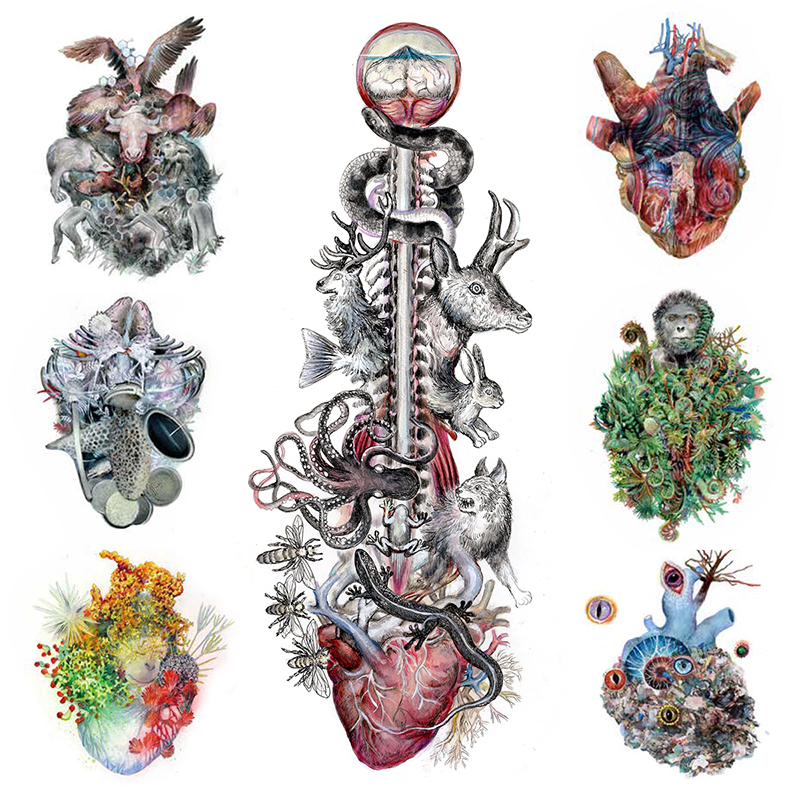

練馬区立美術館前に掲げられた看板には、4人の作品がそれぞれ取り上げられていました。

この看板には、向かって左から冨井大裕氏、大小島真木氏、そして、その右隣りが青山悟氏、右端が流二麻二果氏の順で、代表作が取り上げられています。館内に置かれていたチラシは4パターン用意されており、看板に取り上げられていたのと同様、4人の画家の作品がそれぞれ掲載されていました。これらの作品をちらっと目にするだけでも、個性の異なる気鋭の作家たちだということがわかります。

4人の作家たちは、同館所蔵の作品をどのように解釈し、再構築してみせてくれるのでしょうか、興味津々です。なんともユニークで、刺激的な企画の展覧会で、期待されます。

私がもっとも引き付けられたのが、大小島真木氏の作品でした。見た瞬間、心に響くものを感じたのです。

看板の写真を見ても、遠すぎて、いまひとつその醍醐味が伝わってきません。大小島氏の作品だけを取り出し、クローズアップして見てみることにしましょう。

真ん中に配置された細長いモチーフの両側に、3個ずつ奇妙なモチーフが置かれています。よく見ると、心臓の形をしています。真ん中の細長いモチーフも、一番下に配置されているのは心臓でした。合計7個のモチーフに共通しているのが心臓だったのです。しかも、それぞれが奇妙なハーモニーを奏で、独特の世界を創り出しています。

■Entanglement hearts series

チラシを見ると、作品の下に小さく、「Entanglement hearts series」(2020年、アクリル、鉛筆、油性色鉛筆、アルシュ紙)と、その概要が書かれています。タイトルにシリーズと書かれていますから、7つのモチーフに見えたものは、それぞれ独立した一つの作品なのでしょう。この作品が、シリーズ化して制作された「Entanglement hearts」を7点、寄せ集めてレイアウトし、一つの作品として再構築されたものだということがわかります。今回の展覧会のテーマである「再構築」がすでに実践されているのです。

「Entanglement hearts」というタイトルも絶妙です。絵柄をみれば、たしかに、心臓の形をしたモチーフにはそれぞれ、動物や植物、昆虫や海洋生物、爬虫類、人や原始人などが深く複雑に絡み合っています。どのモチーフも生命体を支える心臓をベースに、独特の観点から複雑な生命システムが描かれていました。

見ているうちに、身体の奥底から原始的な感覚が甦ってくるような思いに襲われてしまいます。それぞれのモチーフが得体の知れない何かを発散しているからでしょうか。見えない何かに、強く刺激され、やがて、気持ちが大きく揺さぶられるようになるのです。

いつの間にか、異次元の世界に誘われてしまいそうになります。

異次元といっても、全く知らない世界ではありません。遠い昔に経験した記憶がありながら、普段はすっかり忘れ去っている世界とでもいったらいいのでしょうか。無意識の底に眠っていたものが、突如、甦り、原初的な感覚が呼び覚まされ、刺激されていくのを感じます。

どのモチーフにも身体の奥底に呼び掛ける力がこもっているように見えます。しかも、どのモチーフからも、しなやかで知的な感性がほとばしっています。だからこそ、わくわくするような知的好奇心が刺激されるのでしょう。

大小島真木氏はいったい、どのような作家なのでしょうか。チラシに掲載された作品を見ただけで、ふつふつと興味がわいてきました。是非とも、制作現場を見てみたいという気にさせられたのです。

■大小島真木氏の制作現場

1Fの展示室で、大小島真木氏は制作されていました。すでに何人かの観客が見に来ておられ、大小島氏はにこやかに応対しておられました。

大小島氏が手にされているのは、チラシに掲載されていたモチーフのうち、真ん中のものです。その左にはチラシの左下に配置されたモチーフがあり、右にはチラシの右上に配置されたモチーフが見えます。尋ねてみると、今回の展覧会のために30点、新作を制作されたそうです。

それでは、本展示作品のための制作現場を見てみることにしましょう。

普段はいくつもの作品が展示されている展示室に、大きな布が敷かれ、そこには制作途中のモチーフが描かれています。遠くから見ると、巨木の幹と枝のように見えます。布の周囲には脚立、ボディ、絵の具、筆、資料としての絵などが雑然と置かれていました。

思わず、覗いてはいけない創造の空間に足を踏み入れた気持ちになります。

圧倒されて、ぼんやりしていると、大小島氏から、「脚立を使ってもいいですよ」といわれました。ふと、その気になりかけましたが、脚立の高さを見て、気持ちがくじけ、立ったままで撮影したのが、制作途中のモチーフの中心部分です。

手前に二つの肺があり、水色と赤味がかったピンクで左右、色分けされています。そのすぐ上に心臓があり、そして、その先に背骨がまっすぐ伸びています。

やや引いて、全体像がわかるように俯瞰してみたのが、下の写真です。

こうしてみると、先ほどご紹介した写真が、作品の中心部分だということを確認することができます。この作品の全体像は人体のようであり、巨木のようでもあります。俯瞰してみてはじめて、途方もなく大きな構想の下、制作されようとしていることがわかります。

大小島氏はこの作品を、全体の枠組みを描いた後、肺、心臓、背骨といった中心部分を描いています。まだ制作途中だとはいえ、中心部分の構図はすでに確定されています。まるで、作品に命を吹き込みながら制作を進めているかのように、軸となる中心部分から着手されているのです。

もちろん、中心を支える細部を固めるための準備も周到です。大きな布の周囲、あちこちに資料のようなもの、画材などが置かれています。

たとえば、木の枝先のように見える部分の周囲には、それに関するスケッチや色合わせの資料が置かれています。

また、色の重ね具合、色彩のバランス、さまざまな形状のパターン、それらの組み合わせなどの資料も種々、巨大な布の周囲に置かれていました。

全体を支えるための細部を制作するための案が精緻に考え抜かれ、作品化するための準備もそれに伴い、万端に整えられていることがわかります。

まだ制作途上だとはいえ、この制作空間を見るだけで、大小島氏がいかに構想力に長け、構築力に秀で、タフな知力の持ち主であるかがわかります。

■新作から透けて見える大小島氏の芸術観

大小島氏は今回の展覧会のために、1か月余で新作30枚を仕上げたといいます。そのうち7点がチラシに掲載された作品に取り上げられていました。それぞれが豊かな構想力で練り上げられ、確かな表現技術を駆使して描かれていました。仕上がった作品を見て、大小島氏の旺盛な制作力と巧みな表現力に驚かざるをえませんでした。

それでは、チラシに掲載されたモチーフの一つを取り上げ、大小島氏の芸術観を探ってみることにしましょう。

これは、7点のうり、チラシの左上に掲載されていたモチーフです。このモチーフで一番目立つのが、眠ったように見える牛の顔であり、その頭上で大きく羽を広げた鳥です。牛の首の右辺りには大きく牙をむいた虎のような動物の顔、左下には獲物に食いつこうとしている狼のような動物が描かれています。口が赤くなっていますから、おそらく食いちぎった獲物の血なのでしょう。生命を維持するには他の動物、あるいは植物の生命を奪わなければならないことが示唆されています。

心臓から血液が送り出されることによって、生命体が維持されるわけですが、その営みを支えていくには、他の生命体の命を奪う必要があるのです。残酷ではありますが、それこそが、生命を維持するためのシステムであり、自然の摂理なのだと訴えているかのようです。

興味深いことに、このモチーフには下方に裸の人間が3人描かれており、何かを探しているように見えます。食べ物を漁っているのでしょうか。足には草のようなものが絡まり、鋭利な牙もなく、柔らかい肌を保護する体毛もない人間の脆さが描かれているように見えます。

その一方で、モチーフ全体に、六角体で先にとげがある物体が随所に描かれています。この物体は、獰猛な鳥の羽の上、牙をむいた虎の胸倉、さらには、草むらのようなものの中にも多数、描かれています。こうして全体が絡みあい、心臓の形になるようレイアウトされています。

このモチーフの随所に描かれた不思議な物体は、その造形から、どうやら、コロナウイルスのようです。

大小島氏はこの作品を示しながら、「コロナが突然やってきたわけではないのに、果たして、コロナを敵と呼べるのか」と問いかけます。そして、「人間と菌を巡る物語を知る必要がある」と言葉を継ぎます。それを聞いていて、私はふと、大小島氏の芸術観を垣間見たような気がしました。

改めて、コロナウイルスの画像を見てみました。

コロナウイルスもまた生命体で、他の生命体に寄生して生き延びています。そのための手段として、他の生命体の内部にしっかりとくっつくための棘を持っています。生き延びるために他の生命体に絡みつくという点で、人や動物とそう大した違いがあるわけではないのです。

そう考えると、このモチーフには、動物であれ、植物であれ、人であれ、コロナウイルスであれ、生を紡ぐためには相互に絡まり合い、複雑に寄生しながら生きていかざるをえないという現実が示されていることがわかります。

このモチーフには、大小島氏の作品化のプロセスを端的に見て取ることができます。そればかりか、その芸術観も垣間見えたような気がしました。

■コロナ時代の芸術

新型コロナウイルスはいっこうに終息する気配を見せず、感染者は日本はもちろん、世界中で日々、増加しています。もはや「アフターコロナ」(after corona)、「ポストコロナ」(post corona)という表現は適切ではなく、「ウィズコロナ」(with corona)と言わざるを得ない状況になっています。

おそらく、新型コロナウイルス感染の広がりとともに、社会のパラダイムシフトが進んでいくことでしょう。非接触、非対面のコミュニケーションに移行せざるをえなくなり、やがてはテクノロジーに依存した社会に変容せざるをえなくなっています。

一方、新型コロナウイルスは今回のcovid-19で終わるものではなく、今後も次々と新種が登場し、今回と同様、パンデミック現象を引き起こしていくでしょう。

それを回避できないのは、世界人口が増加の一途を辿るにつれ、森林の伐採が進み、ウイルスを持っている野生動物と人間との距離が近づかざるをえなくなっているからでしょう。人口が増えると三蜜(密集、密閉、密接)を避けることが難しく、今後、新型ウイルスへの感染リスクが高まっていくと考えられるのです。

さらに、グローバル化が進み、人が世界中を移動するようになっていることも、感染リスクを高めます。グローバル化がウイルス由来のパンデミック現象を引き起こし、それに拍車をかけるからだといえます。

このように考えてくると、私がなぜ、大小島氏の作品を見たとき、衝撃を受けたかがわかるような気がしてきました。チラシに掲載されていたモチーフには、現代社会に突き付けられた課題が見事に描かれていたからでした。

この作品を見ていると、現代社会に果たす芸術の役割が見えてくるような気がします。今回、私が経験したように、優れた作品は、観客に現代社会の矛盾や課題を感じさせ、そして、考えさせる力を持っています。それこそが、テクノロジーが支配するいまなお、芸術が持ち得るパワーなのだという気がするのです。

大小島氏は今回制作中の作品をどのように完成されるのでしょうか、おおいに期待したいと思います。(2020/7/28 香取淳子)