■「近藤オリガ展」の開催

「近藤オリガ展」が、「ギャラリーNEW新九郎」で、2022年8月3日(水)から15日(月)(8月9日は休廊)まで開催されました。

私は開催初日の8月3日に訪れましたが、その後、思いもかけない用事がいくつも重なって、ご報告するのが遅れ、今になってしまいました。

さて、画廊のあるダイナシティウエストは、湘南をイメージさせる、明るく、開放的なショッピングモールでした。

駐車場からショッピングモールに入ると、ショップが並ぶ廊下の片側が開放されて吹き抜けになっており、階下や階上を見通せる構造になっています。ふと、ずいぶん前に訪れたことのあるハワイのアラモアナショッピングセンターや、モスクワのグム百貨店などを思い出してしまいました。

「ギャラリーNEW新九郎」は、4Fのレストラン街の一角にありました。

すでに何人かの観客が、熱心に鑑賞しておられました。どの作品も興趣に富み、近藤オリガ氏ならではの幽玄の世界がしっかりと描き出されていました。見応えのある作品ばかりでした。

展示作品の中で、とくに引きつけられたのが、《路傍の石》です。優しく、優雅で、心の奥底にまで、そっと染み入ってくるような深い情感が感じられました。水墨画を思わせる画面には、これまでの作品とは一線を画した何かが潜んでいるような気がしました。

画面には、謎解きを迫るミステリーの要素があり、何かを訴えかけてくるようなメッセージも感じられます。とても、気になる作品でした。

優美なタッチで表現されたモチーフと、その構図、グラデーションを駆使した深い色調からは、ドラマティックなストーリーが見えてきます。見ていると、思わず、この作品の解釈を試みてみたいという気になってしまいました。

そこで、今回は、ちょっと趣向を変えて、この《路傍の石》から、私が何を読み取ったのか、思いつくままに、綴っていきたいと思います。

もちろん、これから述べることは、私の勝手な思い込みにすぎません。想像力逞しく思いを馳せた結果、作者の意図とは異なってしまったかもしれませんし、見当違いの解釈になっているかもしれません。そのことをご承知おきいただいて、お読みいただければ、幸いです。

■近藤オリガ氏の近作《路傍の石》

この作品の前に立った時、なにか得体の知れない衝撃のようなものを受けました。静かでありながら、激しく、何かを訴えかけてくるような画面だったのです。なぜ、そう感じたのか、わからないまま、しばらく、その場を去ることができませんでした。

(油彩、カンヴァス、46×61㎝、2022年)

謎めいたモチーフに、水墨画の趣のある画面、そして、日本の小説を思い起こさせるタイトル・・・、気になることばかりでした。見た瞬間に引き込まれてしまいましたが、その後、しばらく見入っていても、何故、引き込まれたのか、この作品が何を言おうとしているのか、なかなか言語化することができません。

最初の段階で言えるのはただ、西洋文化と日本文化とが、乳白色の画面の中で一体化し、新たな表現の地平が切り拓かれているということだけでした。厚みと西洋画の蓄積を感じさせる油彩画の画面に、余分なものを一切省き、モチーフがただ二つ、描かれていたのです。双方の文化の知性と精神性、美しさを巧みに引きだしながら、作品として完成させられていると思いました。

観客の知的好奇心を限りなく刺激する作品でした。

画面の隅々まで、作者の神経が行き届き、ドラマティックな緊張感が漲っています。モチーフの選択とその構図にはストーリー性があり、時空を超えて想像力を喚起していく拡張性がありました。もちろん、観客に問いかけ、思考を促すメッセージ性もあります。それら一切合切が、繊細で優美なタッチで表現されていたのです。

見れば見るほど、この作品には、美学、哲学、人道主義などが奥深く内在していることが感じられます。画面から自然に滲み出てくるそれらの要素に、私はすっかり心を奪われてしまいました。明らかに、観客に何かを訴えかけようとしている作品でした。

オリガ氏は果たして、この画面にどのようなメッセージを込めていたのでしょうか。

まずは、画面に仕掛けられた謎を解くことから、この作品に迫っていきたいと思います。

■モチーフの形状、その素材への違和感

私が、なぜ、《路傍の石》に強く引きつけられたかといえば、まず、画面中央に大きく描かれたモチーフが気になったからでした。

奇妙なモチーフです。これは一体、何なのでしょうか。

●モチーフの形状

一見、リュックのようなものに見えます。ところが、リュックにしてはありえない表現がされており、気になったのです。リュックの部分をアップにして、詳しく見ていくことにしましょう。

(前掲、部分)

ぱっと見て、何カ所かの傷が気になります。

上部の持ち手の辺りに、大きな亀裂が横に深く入っています。その裂け目には丸味があって、粘土のような材質に見えます。左端から下方に向けてひび割れており、その先にクギが打ち込まれています。ここだけ見ると、クギが打ち込まれたから、亀裂が走ったように見えますが、それにしては溝が小さく浅いのが不可解です。

リュックは、射し込んだ光によって、左側が明るく照らし出され、ちょっとした凹み傷が何カ所かついているのがわかります。滑らかな表面だからこそ見えるのですが、とても小さく、しかも、浅いものなので、ざっと見ただけでは、傷があることなど、ほとんど気づきません。

気になるのは、むしろ、クギのすぐ上が大きくたわみ、横に波打っていることでした。たわみ部分の上部は白く、やや盛り上がっていて、段差があります。おそらく、ここにも亀裂が深く入っているのでしょう。

そのせいか、左肩から右の中ほどにかけて、微妙な膨らみが二か所ほど出来ています。その膨らみ具合は、乳白色の濃淡を使って丁寧に描かれており、手触りのよさそうな質感が伝わってきます。

それだけに痛ましく思えるのが、リュックの下部、右端から左下にかけて斜めに走る長い亀裂です。亀裂の周辺は大きく凹み、そのせいでリュックは傾き、潰れかかっているように見えます。縦にも亀裂がいくつか入り、左側の一部はいまにも剥がれ落ちそうです。実際、破片が地面に落ちています。

キャンバス布地のリュックなら、引き裂かれることはあっても、このように亀裂が入って破損し、その破片が地面に散らばることはありえません。メインモチーフは、リュックの形をした造形物ですが、どういうわけか、リュックと聞いて連想される素材ではなかったのです。

これが最初の謎でした。

●素材への違和感

リュックの表面は石膏のように滑らかで、すべすべしていました。ところが、その滑らかな肩の部分にクギが打ち込まれ、亀裂が入っているのです。

石膏なら割れてしまいますから、このモチーフの素材はもっと強度の高い鉱物なのでしょう。違和感を覚えながらも、ちょっと引いて見ると、巨大な石が紐に縛られ、地面に据えられているように見えます。

そういえば、この作品のタイトルは《路傍の石》でした。

ひょっとしたら石かもしれないと思い、改めて画面を見ると、下方のひび割れがなんとも不自然です。石にしては亀裂部分が薄すぎるのです。まるでプラスティックかゴムのような感触です。

不思議です。

この造形物は、やや引いて見ると、形と色彩から、石に見えましたが、近づいてよく見ると、表面のすべすべした滑らかさから、粘土あるいはゴム仕様のものに見えます。いずれにしても、リュックには似つかわしくない素材ですが、形からいえば、この造形物はどう見ても、リュックとしかいいようがありません。

オリガ氏はなぜ、この造形物をメインモチーフに据えたのでしょうか。

この造形物には、①リュックだとすれば素材に違和感があること、②何カ所も傷つけられていること、③紐で縛られた後、その紐が断ち切られた痕跡があること、などのドラマティックな特徴がみられます。

こうしてみると、この造形物に、何らかのメッセージが託されているのは明らかです。オリガ氏はおそらく、メッセージを託すには、リュックの形をしたこの造形物が最適だと判断されたのでしょう。

だとすれば、一体、何に使われるリュックなのか、その形式からなんらかの手掛かりが得られるかもしれません。

そこで、ネットで検索してみました。すると、似たような形式のリュックが見つかりました。

●軍用リュックか?

これは、ロシア軍が使っている3日間突撃用のリュックです。収納しやすく、持ち運びが容易なように設計されており、抜群の拡張機能を備えています。

(※ https://www.amazon.co.jp/より)

たとえば、容量を調整するため、側面にはクイックバックルの付いた紐が4つ装備されています(※ https://www.ebay.com/itm/333647436413)。軍用リュックには、移動しやすく、本体にさまざまなものを装着でき、しかも、容易に脱着できる機能が不可欠だからです。

バックルなどの部品のなかった時代の軍用リュックはどう対応していたのでしょうか。試みに、かつて日本軍が使っていた背嚢(リュック)を見てみました。昭和18年の検印があるものです。

驚くほど多くの紐が、本体に取り付けられています。それらの紐を使った結果が上の写真です。飯盒や、草木を刈り取るためのカマ、そして、マットのようなものまで、紐で背嚢に装着できるようになっています。食事、仮眠、行軍に不可欠な備品を、紐を使って簡便に脱着できるよう、設計されていたことがわかります。

いずれの場合も、軍用リュックには、紐が重要な役割を果たしていることがわかります。

再び、《路傍の石》に戻ってみましょう。

(前掲)

このリュックにも、やはり、紐が付いています。ところが、上部と下部を結んだ紐はとても細く、リュックの容量を広げたり、他のものを装着できるような機能はみられません。

しかも、紐は本体に装着されておらず、ただ、亀裂部分から中身がこぼれ出てしまわないように使われているだけのように見えます。

興味深いのは、リュックの置かれた地面にクギが打ち込まれ、そのクギに紐の切れ端が残っていることでした。

その切れ端はやや不自然なほどピンと張ってよこに伸びています。同じような紐の切れ端が、リュックの上部、取っ手部分にもあり、やはり不自然なほど、まっすぐ上に伸びています。

これらの紐の切れ端がたわむことなく、硬度を保っている様子を見ると、たった今、断ち切られたばかりのように見えます。

リュックを地面につなぎ留めていた紐は、はたして、何者によって断ち切られたのでしょうか。

気になって、思いを巡らせようとしたとき、リュックの背後にごく小さく描かれた僧侶の姿が目に入ってきました。巨大なリュックの影に隠れ、ほとんど意識に上ってこなかったこのモチーフが、突如、視界に入り込んできたのです。

●軍用リュックと僧侶

改めて画面を見ると、《路傍の石》で描かれているモチーフは二つ、傷つけられた軍用リュックと、その背後で立ち去っていく僧侶の後ろ姿です。

圧倒的に大きく、画面中央に描かれているのが、軍用リュックです。ですから、この作品のメインモチーフがこの軍用リュックだとすれば、サブモチーフは僧侶です。二つのモチーフは独立したものというより、従属関係にあるといえるほど、至近距離に配置されています。

それでは、小さく描かれた僧侶の部分をアップしてみましょう。

(前掲、部分。)

僧侶はやや前かがみになって、俯き加減に歩いています。その姿は小さくても、佇まいははっきりと描かれています。袈裟の裾を軽く揺らしながら、立ち去っていく僧侶のしっかりとした足取りが、目に見えるようです。

周囲を見渡すと、天といわず、地といわず、僧侶の周辺には光明が差し込んでいます。手前をみると、破損した軍用リュックにも、明るい陽光が降り注いでいます。

軍用リュックといい、僧侶といい、これら二つのモチーフから共通に受け取れるイメージは、戦争であり、戦争によってもたらされる大量の死です。それだけに、これらのモチーフに、おぼろげながらも乳白色の光が射していることに、かすかな救いが感じられます。

改めて気になってきたのが、画面全体を覆う乳白色の空間です。

●乳白色の空間

この作品では、乳白色の空間に、適宜、墨色の濃淡を取り入れて、モチーフが表現されています。そのせいか、最初見たときは、水墨画を連想してしまいました。色彩を抑え、シンプルに構成された画面に、日本文化を感じさせられたのです。

ところが、よく見ていくと、乳白色の濃淡でグラデーションを重ね、光や雲間が表現されており、軍用リュックの表面には滑らかな質感があります。油彩画ならではの重厚さがあり、直観というより思考の厚みが感じられました。油彩画表現の長い歴史を見る思いがしたのです。

西洋文化と日本文化を折衷させた見事な画面構成といえるでしょう。

画面を見ているうちに、乳白色の濃淡で表現された空間こそ、この作品の基調を創り出しているのではないかという気がしてきました。

乳白色の濃淡によって、さまざまな方向から射し込む陽光が表現され、そのグラデーションによって、時間を超越した空間が感じられます。まさに、地平線も境界線もない茫漠とした空間です。そんな中で、拠って立つ基盤もないまま、二つのモチーフは、まるで寄り添うように、画面中央に集中して配置されていました。

そもそも、この作品は、二つのモチーフだけで構成されています。これらのモチーフを支えているのは、画面一体に施された乳白色の濃淡で表現された色彩空間です。白に近い淡色は、天から射し込む光源を表す一方、その光を受けて強調されるモチーフのマチエールと、その存在感を示していました。

乳白色に墨を混じえた濃色によって、光の射さない雲間やモチーフの凹みが表現されており、さらに濃い色で、モチーフが地面に落とす影が表されていました。そして、墨色によって、紐やクギ、袈裟などのモチーフの形状がリアルに表現されていました。

傷ついた軍用リュックは、乳白色の色調のせいか、生命体が白骨化したシンボルのようにも見えます。そして、その背後で小さく描かれた僧侶は、弔い、あるは、供養のために添えられているように思えます。

描かれたモチーフを何度も見返すうちに、そういえば、どこかで見たことがある光景だと思えてきました。とくに意識したのがこの画面を覆う乳白色の色調です。

さっそく、戦場や戦争をキーワードに画像検索をしてみました。すると、ロシア人画家ヴェレシチャーギンの作品に、《路傍の石》と似たような色調のものを見つけることができました。

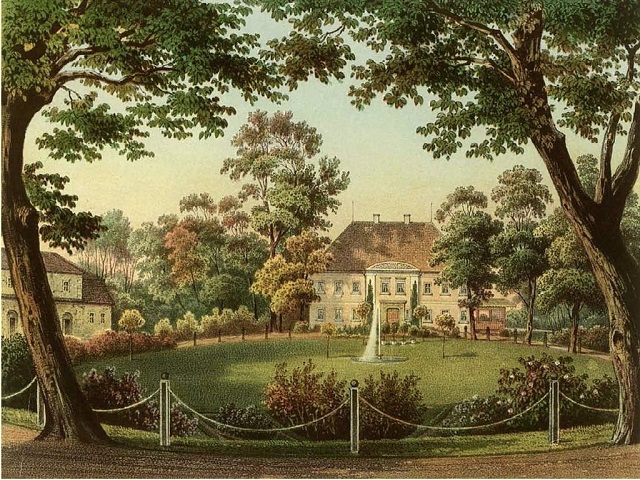

■ヴァシーリー・ヴァシーリエヴィチ・ヴェレシチャーギン(В. В. Верещагин, 1842-1904)の作品

ヴェレシチャーギンは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍した画家で、戦場をテーマにした作品を数多く残しています。

彼は作品を仕上げるために、何度も戦場を取材していますが、ボリス・エゴロワによれば、それは、「自分ですべて体験しなければならない。戦闘や襲撃、勝利、敗北の現場に居合わせ、飢え、寒さ、病気、怪我に苦しまなければならない」という考えからでした(※ https://jp.rbth.com/arts/84420-vasily-vereshchagin-sensou-wo-rikai-shita-gaka)。

この方針を貫き通したヴェレシチャーギンは、日露戦争(1904-1905)開戦直後の1904年4月13日、中国沿岸で機雷に触れた戦艦と共に海に沈み、命を落としてしまいました。

そのヴェレシチャーギンの作品から、私は、オリガ氏の《路傍の石》を読み解くヒントを得ることができたのです。

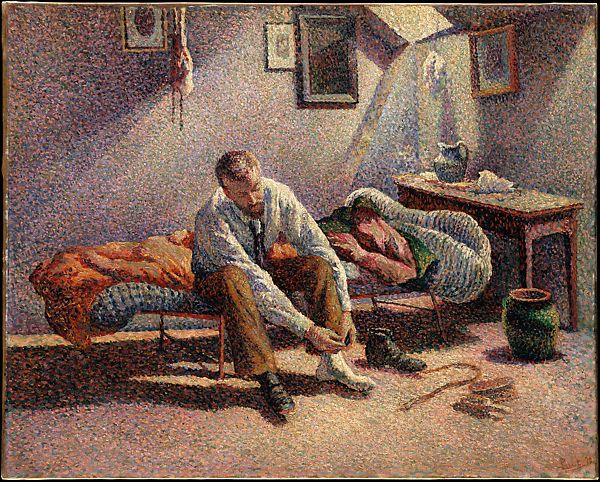

まず、《戦争の結末》(1871年)という作品から、見ていくことにしましょう。

●《Апофеоз войны》(戦争の結末、1871年)

画面中央に白骨化した頭がい骨が積みあげられ、小山のようになっています。カラスが何羽もやってきては、白骨の山を漁っています。真上の空には多くのカラスが飛び交い、隙あらば、ついばみに来ようと、この小山を狙っています。ぞっとするような光景です。

(油彩、カンヴァス、127×197㎝、1871年、モスクワ・トレチャコフ美術館)

周辺の枯れ木にも、多数のカラスが止まって、隙を狙っています。かと思えば、地面に転げ落ちた骸骨の上に足を止め、小山を眺めているカラスもいます。こうなっては、もはや人間としての尊厳も何もあったものではありません。

まさに、《戦争の結末》です。

陽光はさんさんと降り注いでいるのですが、生命の痕跡はどこにもなく、ただ、黒いカラスだけが飛び交っています。見渡す限り、カラスと枯れ木、白骨化した頭がい骨しかない荒涼とした平原の先に、破壊された建物が見えます。空しく、やりきれない思いに駆られてしまいます。

ボリス・エゴロワはこの作品について、次のように述べています。

「当初、ヴェレシチャーギンはこの絵を、『ティムールの勝利』と名付けるつもりだった。だが、具体的な時代と結び付けることをやめ、「過去、現在、未来のあらゆる偉大な征服者ら」に捧げることにした」(※ 前掲、URL)

とても興味深い指摘です。

数々の戦場に足を運んだヴェレシチャーギンは、この光景の中にこそ、戦争の本質があると思ったのでしょう。だから、具体的な時代や地名をタイトルにすることはせず、時代を超え、場所を超えて、問題提起できるよう、《戦争の結末》というタイトルに変更したというのです。

《戦争の結末》の色調に、私は、オリガ氏の《路傍の石》との類似性を感じました。

この乳白色で描かれた骸骨の小山を見て、ようやく、《路傍の石》の乳白色の軍用リュックは、ひょっとしたら、戦争で亡くなった兵士たちの象徴かもしれないと思い至ったのです。

確かに、乳白色で描かれた二つの作品のメインモチーフは、いずれも、戦争や死を象徴している点で共通していました。

ところが、黒色あるいは墨色で描かれたサブモチーフは、その位置づけが大きく異なっているように思えます。《戦争の結末》では、カラスというサブモチーフによって、メインモチーフの悲惨さが強調されていました。戦争による大量死が客観的に、まるで自然現象の一つのように捉えられていたからです。

それに対し、《路傍の石》では、僧侶というサブモチーフによって、メインモチーフの無念な思いが浮き彫りにされていました。傷つけられた乳白色の軍用リュックは、戦争による負傷あるいは死を象徴し、リュックを縛り付けていた紐は、戦争に赴かせる強制力を表していました。

そう考えたとき、《路傍の石》では、僧侶が小さく描かれていた理由がわかるような気がしました。

僧侶が描かれているのは、弔いや供養のためではなく、生前の束縛を解き放ち、死者の無念な気持ちに寄り添う役割を担っていたのではないかと思ったのです。感情移入して戦場の死が捉えられているように思えるだけに、情感豊かにそのメッセージが伝わってきます。

さて、ヴェレシチャーギンには、僧侶を登場させた、《敗北、パニヒダ》(1878-79年)という作品もあります。ただ、その役割は、《路傍の石》とは大きく異なっています。

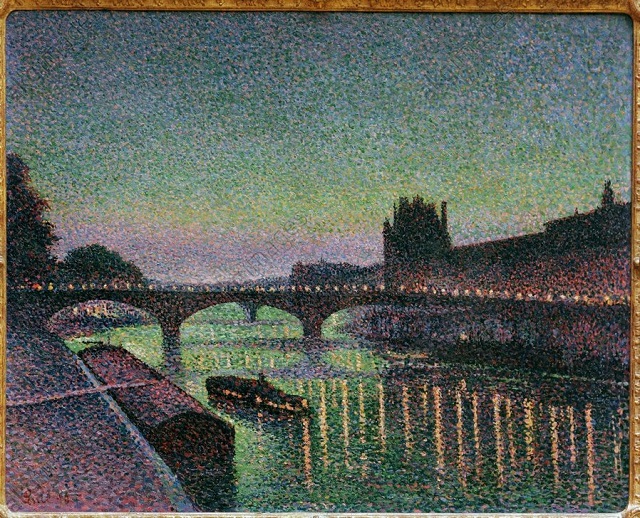

●《Побежденные. Панихида》(敗北、パニヒダ、1878-79年)

この作品を観た時、私はすぐに、《路傍の石》の世界に近いと思いました。

(油彩、カンヴァス、179×300㎝、1878-1879年、モスクワ・トレチャコフ美術館)

荒涼とした平原を前に、司祭がなにやら壺のようなものを振っています。傍らには軍人が帽子を脱いで直立しており、厳かな雰囲気です。よく見ると、平原には夥しい数の死者が枯草の中に横たわっています。どうやら、弔いの行事が行われているようです。

作品のタイトルは、《敗北、パニヒダ》です。

パニヒダとは、正教会において、死者が神の国に安住できるように祈る儀式であり、死者の信仰を受け継いで、共に永遠の国に与れるよう祈願するもの(※ Wikipedia、パニヒダより)だそうです。

確かに、この作品では、司祭が振り香炉を振りながら、パニヒダを捧げています。よく見なければ気づかないのですが、枯草の広がる平原の中に、兵士たちが累々と横たわっています。

所々、白くけぶって見えるのは雪なのでしょうか。白色が混じっているせいで、画面のほぼ半分が、明るい黄土色混じりの乳白色で描かれています。空にはどんよりとした雲が垂れ込めており、その雲間からかすかに乳白色の陽光が降り注いでいます。天もまた弔意を示しているかのようでした。

僧侶というモチーフだけではなく、色調の面でも、この作品には《路傍の石》との類似性が感じられます。

こうしてみてくると、ヴェレシチャーギンの二つの作品からは、乳白色の色調が意味するところがぼんやりと分かってきます。《路傍の石》で、乳白色で描かれていた軍用リュックは、明らかに白骨化した兵士の象徴と考えられます。

そこで、気になってくるのが、《路傍の石》というタイトルです。

「路傍の石」といってすぐに思いつくのは、かつて映画化されたこともある、山本有三の小説です。ところが、オリガ氏がこの小説をご存じないとすれば、「道端に転がっている石」という意味で使われているのかもしれません。

念のため、「路傍の石」でネット検索してみました。すると、山本有三の小説『路傍の石』関連の項目ばかりが検索結果に上がってきます。となれば、やはり、『路傍の石』の内容あるいは教訓をひととおり、知っておく必要があるでしょう。

■小説『路傍の石』

山本有三(1887-1974年)は、大正から昭和にかけて活躍した小説家で、代表作の一つに『路傍の石』があります。栃木県にある山本有三の文学碑には、『路傍の石』から引いたセリフが刻まれています。

「たったひとりしかない自分を、 たった一度しかない一生を、 ほんとうに生かさなかったら、 人間は生まれてきたかいがないじゃないか」

(※ https://www.tochigi-edu.ed.jp/furusato/detail.jsp?p=175&page=1)

これは、『路傍の石』の主人公・吾一が、度胸自慢のために鉄橋にぶら下がって、死にかけたことを知った担任の教師が、彼に教え諭した際のセリフです。

先生は、死の危険を冒すことになった吾一に対し、「たった一人しかない自分」、「たった一度しかない一生」なのだと、かけがえのない命の大切さを教えます。そして、その大切な命を、「ほんとうに生かさなかったら、生まれてきたかいがない」と諭したのです。

この教えを胸に刻み付けた吾一は、その後、さまざまな苦難に遭遇しながらも、自分の能力を活かして生きていける場を見つけます。たった一度の人生を全うしていくというのが、小説『路傍の石』の筋書きです。とても人道的な内容の教訓です。

オリガ氏は、この小説のエッセンスを踏まえ、作品に《路傍の石》と名付けたのでしょうか。だとしたら、モチーフ、構図、画面の色調などに、オリガ氏の人間観、死生観が反映されているに違いありません。

再び、《路傍の石》の画面に戻ってみましょう。

やはり、強く印象づけられるのは、乳白色の画面であり、その濃淡で描かれた巨大な軍用リュックです。

ヴェレシチャーギンの作品に照らし合わせると、オリガ氏はおそらく、戦場に赴かざるを得なかった若者の気持ちを、傷つけられた軍用リュックに重ね合わせたのでしょう。

そして、リュックを縛り付けていた細い紐が断ち切られていたところに、オリガ氏のメッセージが込められているように思えました。すなわち、たった一度しかない人生だからこそ、自分を全うして生きるべきだという、小説『路傍の石』からの教訓です。

傷つけられた軍用リュックは、自尊心のために死の危険を冒しかかった吾一であり、無念にも戦場で若い命を落とさざるをえなかった兵士たちの象徴なのです。自らの意思に基づくものであれ、強いられたものであれ、死の危険を冒してはならず、「たった一度の人生を全う」することこそ、与えられた使命なのだというメッセージです。

それにしても、この乳白色の空間は、なんと奥深く、典雅で思索的な空間を提供してくれているのでしょう。

実は、スペインの画家サルヴァドール・ダリに、色調や滑らかなタッチが、《路傍の石》の画面に似ている作品があります。馬の石化現象をモチーフにした珍しい作品です。

それでは、1933年のダリの作品から見てみることにしましょう。

■サルヴァドール・ダリ(Salvador Dalí, 1904-1989年)の作品

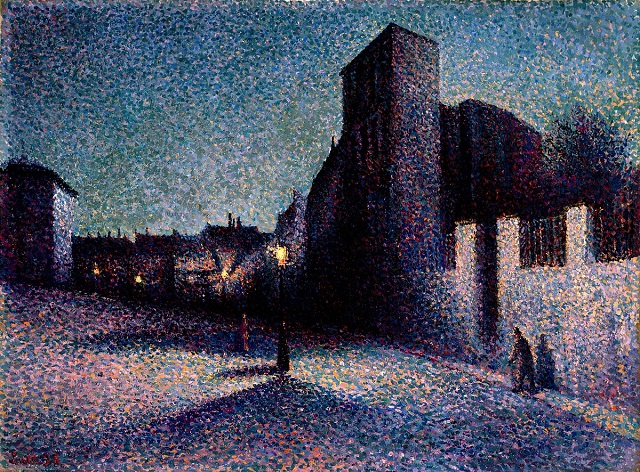

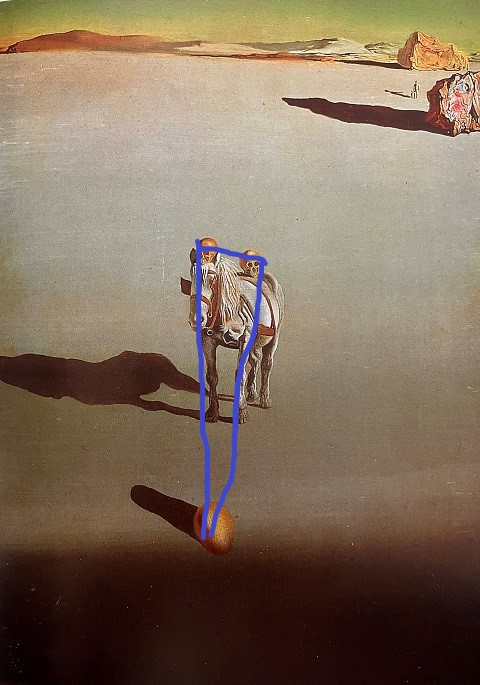

ダリの作品の中では、気づいただけで三つ、《路傍の石》と似たようなイメージのものがありました。まず、《地質学的生成》(1933年)という作品から見ていくことにしましょう。石化しかかっている馬をメインモチーフに描いた作品です。

●《Le devenir géologiaue》(地質学的生成、1933年)

画面の色調の滑らかさが似ていたからでしょうか、私はこの作品に、オリガ氏の《路傍の石》に通じるものを感じさせられました。

メインモチーフは、乳白色の砂漠を歩く石化しかかった馬です。

(油彩、カンヴァス、21×16㎝、1933年、個人蔵)

果てしなく広がる砂漠で、白い馬がこちらに向かって来ています。前髪の上には両耳に挟まれるようにして、金色の頭がい骨、そして、尻尾に支えられるようにして、金色の頭がい骨が描かれています。

なんとも不思議なモチーフです。

画面手前には、大きく影を落とした地面が、広がっています。その中央近辺に、巨大な金色の卵が描かれています。まるで向かって来る馬と対峙しようとしているかのようです。楕円形の卵は、やや傾きながら、転がりもせず、陽を浴びて黄金色に輝いています。

馬上の頭がい骨は二つとも黄金色に煌めいています。茫漠とした砂漠の中で、これら三つのモチーフはアクセントになり、画面全体に不思議な調和をもたらすポイントになっています。

試みに、これらの頂点を青いマーカーでつないでみると、歪な三角形を成していることがわかります。

(3つの頂点を青でマーク)

砂漠の背後には、地平線が見え、ごく低い丘のようなものがつらなっています。その左側の丘と右側の黄金色の巨岩、そして、手前の卵をつなぐと、やはり歪な三角形になります。興味深いことに、先ほど青でマークした三角形がその中にすっぽりと入り、画面全体が実は安定感のある構図になっていることがわかります。

遠景には、右側に配置された二つの巨岩の合間に、小さな人影が見えます。灼熱の太陽に横から照らし出されて、影が異様に長く、夕方に近い時刻だということがわかります。

辺り一帯は限りなく暑く、そして、乾燥しているのでしょう。草木はなく、見えるものといえば、砂漠に岩石、石化しかかった馬、骸骨、そして、得体の知れない卵だけです。

卵といえば、実は、ダリは非常な関心を抱いており、卵の家を作って住んでいたほどでした。庭の至る所に、卵のオブジェが設置されていたそうです。

(※ https://kamimura.com/?p=17415)

(※ 上記URL.より)

ダリは、この作品でお気に入りの卵を使って、遠景と近景をつなぎ、画面全体を安定させるための基点にしていたのです。

ところで、よく見ると、馬の様子が変です。腹部が異様に膨らみ、右側にはみ出しています。しかも、胸の辺りは大きくひび割れて、穴が開いています。

馬の部分をアップしてみましょう。

(前掲、部分)

まるで陶器が割れた後のような穴です。足には縦に亀裂がいくつも入っています。肩から腹にかけての部分も不自然に膨らんでおり、石化しかかっていることがわかります。さらに、前髪も石化しかかっており、まるで氷柱のように、太く白く垂れさがっています。

この作品でダリは、一体、何を表現しようとしていたのでしょうか。

まず、メインモチーフは石化しかかっている白い馬であり、サブモチーフは黄金色の骸骨といえるでしょう。白い馬は今、まさに永遠の時間を手に入れようとしているところの生命体ですし、骸骨は生を終え、一定期間を経た後の生命体の姿です。いずれも生と死を考えさせるモチーフだというところに、ダリの制作意図があるような気がします。

この時期、ダリは死について思いを巡らせていたのでしょう。この作品の場合、少なくとも、生を終えた生命体のその後の姿を二種、画面に提示し、完結させているところが特徴だといえます。乳白色に暖色、寒色を混ぜて表現された砂漠の色調が美しく、印象に残ります。

実はこの少し前、ダリは似たような画風の作品を描いていました。《降りてくる夜の影》という作品です。《地質学的生成》を読み解くヒントが得られるかもしれません。

この作品を見てみることにしましょう。

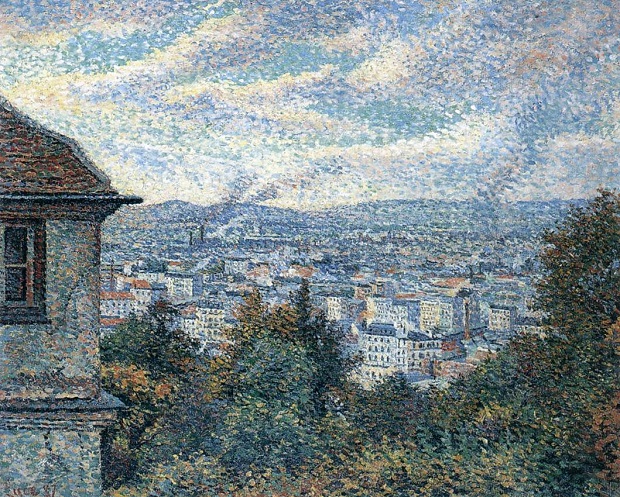

●《Las sombras de la noche que cae》(降りてくる夜の影, 1931年)

ダリが生涯の伴侶となる人妻ガラと出会ったのが1929年の夏、その後、再会して恋に落ち、スペインの漁村ポルト・リガトに拠点を得て、二人は同棲し始めます。そこで、制作したのが、この作品でした。

(油彩、カンヴァス、61×50㎝、1931年、ダリ美術館、フロリダ)

画面手前に大きく黒い影が広がり、その縁に小さな石、すぐ後ろに中ぐらいの石、そして、画面の両側には巨岩、後方の海岸線にも巨岩が立っています。右手前に白い布で包まれた奇妙なモチーフがありますが、全体に、生命体の欠片もなく、荒涼とした光景です。

《地質学的生成》はおそらく、この作品を踏まえ、制作されたのでしょう。モチーフ、構図などに類似性が見受けられます。

もっとも、この作品は、《地質学的生成》に比べ、画面手前に占める影の割合が大きく、不安感が色濃く漂っています。この時期のダリの心象風景が大きく反映されているのかしれません。

実は、ガラを愛するようになってから、ダリはいっそう神経過敏になり、彼女を失う不安に駆られるようになっていました。

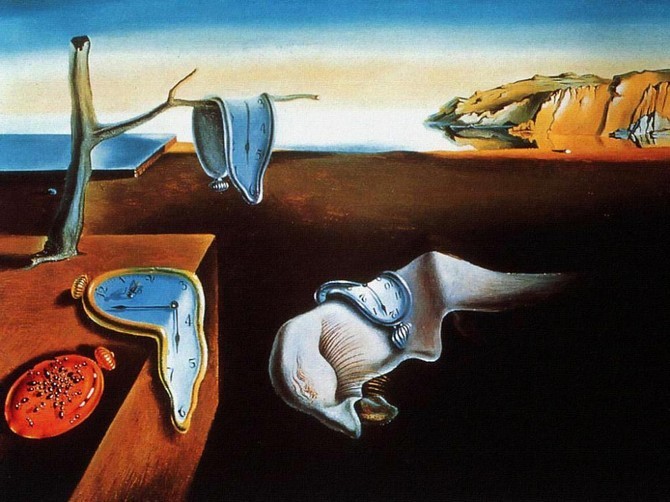

ダリは同年、《記憶の固執》(1931年)という作品を描いています。こちらは荒涼とした風景ではありませんが、依然として画面に占める影の部分は大きく、奇妙なモチーフがことさらに印象に残る作品です。

ちょっと見てみることにしましょう。

●《La persistencia de la memoria》(記憶の固執、1931年)

これは有名な作品ですから、ご存じの方も多いのではないかと思います。

(油彩、カンヴァス、24×33㎝、1931年、New York, The Museum of Modern Art所蔵)

時計が三つ、描かれていますが、一つは木の枝にかけられ、もう一つはテーブルのようなものの端から垂れ下がり、最後のものはまるで鞍のように、横たわった物体の背中に掛けられています。

いずれも、ぐにゃりと折れ曲がっています。まるで足拭きマットか、厚手のラグのような柔らかさです。

とても時計とは思えない材質ですが、表面には長針、短針があり、それぞれ数字を指しています。ですから、この造形物はやはり、時計なのでしょう。ところが、この三つの時計は、同じ場所に置かれていながら、刻んでいる時刻が異なっています。

時計がマットのように軟化し、一定の時刻を刻むことができなくなってしまったのでしょうか。

そこで、思い出したのが、《路傍の石》の軍用リュックです。

形状はリュックですが、素材はキャンバス布地ではなく、石のようなものでした。リュックが石なら、重くて持ち運べないはずですが、それでも、このリュックはキャンバス布地では描かれていませんでした。

二つの作品に見られる、このメタモルフォーゼは何を意味しているのでしょうか。

■生命体は永遠の時間を持てるのか

《記憶の固執》の場合は、時計が軟化して機能せず、《路傍の石》の場合は、リュックが石化して本来の機能を失い、シンボルになっていました。

その結果、何がもたらされたのかといえば、ダリの作品の場合は、時間を消滅させることで永遠を手にし、オリガ氏の作品の場合は、石化によって永遠の時間を手に入れていました。

いずれも、時計あるいは軍用リュックを敢えて、別の素材に変容させることによって、本来の機能を喪失させ、永遠あるいは永遠の時間に置き換えたと考えられるのです。

さて、この時期のダリの作品三点に共通するのは、砂漠あるいは砂浜という場所であり、そこに広がる大きな黒い影でした。茫漠と広がる空間を大きく占拠する黒い影に、ダリの不安感が示されているといえます。

当時、ダリは愛するガラを得て、創作に励む一方、大きな不安にも駆られていました。深く愛するがゆえに、いつか別れの時が来ることを恐れていたのです。

たとえば、《降りてくる夜の影》(1931年)では、荒涼とした風景の中に、募る不安と解決策のない恐怖が表現されていました。《記憶の固執》(1931年)では、歪んだ三つの時計に、時間の消滅が示唆されており、そして、辿り着いたのが、《地質学的生成》(1933年)でした。

その《地質学的生成》では、生命体の死後について二通り考えられていました。それは、時間の経過に伴う白骨化であり、石化による永遠化です。生命体と時間について、明確に意識できるようになって、ダリの不安感は多少、和らいだのかもしれません。

《路傍の石》の場合、やや様相が異なります。

ダリの作品ばかりではなく、ヴェレシチャーギンの作品や山本有三の『路傍の石』を介して、ようやく、《路傍の石》を読み解くことができる難解さがあります。

ヴェレシチャーギンの作品を通して見れば、《路傍の石》の軍用リュックは、死を覚悟して、戦場に赴かざるをえない若者の象徴といえます。そして、山本有三の『路傍の石』を通して見れば、軍用リュックは、一度しかない人生を全うできなかった若者の悲哀を表していると考えられます。

興味深いことに、この軍用リュックは、ロシア軍の3日間突撃用のものでした。ラップトップなども入れられるようになっており、近代戦を戦える仕様になっています。

そこで、連想されるのが、2022年2月24日に端を発したロシアのウクライナへの侵攻です。

誰もが、早々に終結することを願っていたのに、いまだに停戦の気配は見えません。一旦、戦争が起きれば、やがて、次の戦争を生み、そして、さらなる戦争に進展するといったメカニズムを目の当たりにすることになったのです。

その結果、多くの命が犠牲になっており、ヴェレシチャーギンの作品で描かれていたような状況が現実のものになっています。

数多くの戦場を取材した彼は、戦争がもたらす悲哀や悲惨を直接的に表現していました。おそらく、直接的な表現の方が、人々に戦争の恐怖を覚えさせ、悲惨さを感じさせられると考えていたからでしょう。彼の作品の画面の端々から、戦争の抑止力になればという願いが見えてきます。

《路傍の石》の場合、直接的な表現ではありませんでした。軍用リュックが戦争のシンボルとして扱われていましたが、それがわかったのは、ヴェレシチャーギンの作品を参照することができた後でした。

軍用リュックには、深く亀裂が入っており、ありえない材質で描かれていました。ドラマティックな緊張感が漲るモチーフだったのです。

観客にとってはこれが大いなる謎でした。半ば必然的にこのモチーフ注目せざるをえず、調べていくことによって、ようやく、ヴェレシチャーギンの作品に辿り着いていくという仕掛けでした。

■時空を超える知性と典雅な美しさ

《路傍の石》には、モチーフの選択、その形状、構図、色調などに、観客を引き寄せ、深く考えさせる要素があったことは確かです。

一枚のカンヴァスの中に、観客の関心を喚起する要素、知りたいという欲求をかき立てる要素、そして、作者が問題提起する事象について熟慮させる要素、などが組み込まれていたのです。

たとえば、そのための謎がいくつか、画面に仕掛けられていました。この謎が実に巧妙で、ヴェレシチャーギンの作品やダリの作品に辿り着かなければ、とうてい、解き明かすことはできなかったほどのものでした。

この点に私はまず、作者の豊かな知性と作品の拡張性を感じさせられました。謎ばかりではありません。《路傍の石》には、優美な画面がもたらす洗練された訴求力があり、私は圧倒されてしまいました。

画面を覆う乳白色の色調は、繊細で優雅なタッチで表現されており、観客の意識下に大きく影響していたのではないかと思います。

画面全体に及ぶこの色調は、微妙なグラデーションを重ね、時空を超えた世界を創り出していました。救いの光明を感じさせる箇所があれば、時に、深い悲しみを感じさせる箇所もあって、その濃淡は、この世に生まれ、やがては死んでいく人間が織りなす人生の襞のようにも見えました。

この深淵な色調に、刹那的に切り取られた当該時間を感じさせられる一方、滔々と流れる永遠の時間を感じさせられたのです。

関連作品を見比べてみて、改めて、この作品がいかに奥深く、知性的なものであるかがわかります。しかも、作品の中にはさり気なく、観客の思考を促す形で、作者のメッセージが込められていたのです。優美なタッチの中に、美学、哲学、人道主義などを内在させた芸術作品といえるでしょう。(2022/8/31 香取淳子)