■福島原発事故から10年、思考停止のままでいいのか?

2021年6月23日、福井県の美浜原発3号機が再稼働しました。1976年に運転開始し、2011年3月11日の東電・福島第1原発事故まで稼働していた原発です。稼動期間は35年、稼働開始からは45年を経ています。原子炉をはじめ諸施設には多少なりとも経年劣化が生じているはずです。

老朽化した原発を再稼働してもいいのかと素人ながら、不安に感じてしまいますが、新聞報道によると、4カ月限定で稼動するだけで、10月には再び稼動を停止する予定だといいます。今回の再稼働はおそらく、夏の電力需要を賄うための臨時的なものなのでしょう。

政府は2030年度には温暖化ガスを46%削減すると宣言しました。その目標を達成するには再生可能エネルギーだけでは足りず、原発で総発電量の2割を賄わざるを得ないといいます。そして、総発電量の2割を得るには30基ほどの原発の再稼働が必要になるともいわれています。

ところが、これまでに再稼働したのは今回の美浜原発を含めて10基しかなく、すでに老朽化しているものが多いそうです。福島原発事故後の2012年に原子炉等規制法を改正し、原則として稼動期間を40年としましたが、それでも、その基準に照らし合わせると、現在33基ある原発のうち、2030年末時点で稼動可能な原発は20基まで減少するといいます。

電力源として原発を使用するなら、建て替えが必要なことはいうまでもありません。新設、増設も考えなければならないでしょう。ところが、第5次エネルギー基本計画では、原発の建て替え(リプレース)や新設、増設について言及されておらず、結論が先送りにされています。

こちら→ https://www.nippon.com/ja/currents/d00419/

脱炭素をめざすとすれば、電力源としての原発は当面、必要であるにもかかわらず、福島原発事故以来、建て替え、新設、増設が検討されておらず、原発政策はいまだに思考停止状態になっているのです。

事故後の10年間、原発をめぐるさまざまな議論も避けられてきました。脱炭素社会に向けてエネルギー政策をどう捉えていくのか、原発を継続するのかしないのか、しっかりとした議論を踏まえ、早急に安全で安定した電力供給のためのエネルギー政策を整備していく必要があるでしょう。

■福島大学で開催されたオーストラリア学会

2021年6月12日と13日、福島大学でオーストラリア学会が開催されました。福島原発事故10周年を記念して企画されたのが、「フクシマ」を巡る二つのシンポジウムです。両シンポジウムは豪日交流基金(AJF)の助成を得て行われました。福島原発事故は日本だけではなくオーストラリアにも大きな衝撃を与え、日豪関係にも影響していたからでした。

こちら →

http://www.australianstudies.jp/doc/2021_ASAJ_annual_conference_progra_j.pdf

事故後10年を経たいま、多くの人々の原発に対する関心は次第に薄れてきているうえに、問題は依然として解決されていません。それだけに、事故後の10年間を総括し、そこから何が明らかになり、どのような教訓が得られたのかを洗い出し、今後どのように取り組んでいけばいいのかを検討する必要がありました。

今回のオーストラリア学会はコロナ下とはいえ、オンラインだけではなく、対面でも参加できるように設定されていました。会場をキーステーションにし、登壇者や司会者、国内外からの参加者が意見交換できるように設営されていたのです。

会場の大スクリーンには、オンラインで参加した日豪双方の学者、関係者が映し出され、それぞれの分野からの見解が披露されました。私はオンライン(ZOOM)で参加しましたが、発言者以外は映像をオフ、音声はミュートにするという条件が課せられました。おかげで画面が煩雑にならず、発言内容に集中することができました。

もっとも、ZOOMで参加したので、カメラワークが思い通りにならず、撮影した写真も不鮮明なものにならざるをえませんでした。

■米谷健+ジュリア氏によるアーティストトーク

12日のシンポジウム「フクシマの教訓」の前に、米谷健+ジュリア氏によるアーティストトークが行われました。「見えない恐怖、絶えない不安と表現の力」というタイトルで構成され、とても興味深い内容でした。

トーク内容は原発事故にとどまらず、多岐にわたりましたが、ここでは、健氏が初期に取り組んだ作品、その後、ジュリア氏とユニットを結成してから発表した作品の中から、とくに、海洋汚染、福島原発事故に関連する作品を取り上げることにします。

健氏は写真をふんだんに使いながら、アーティストになった経緯、作品への取り組み姿勢、これまで手掛けた作品等々を語っておられました。それらの作品を中心に、適宜、ネット等で得た情報を交えながら、ご紹介していくことにしましょう。

■沖縄で伝統陶芸を学ぶ

健氏は、東京外為市場で金融ブローカーとして3年間働いた後、辞職し、沖縄で陶芸を学びました。脱サラ後、紆余曲折を経て、向かった先が沖縄だったのです。そこで伝統陶芸壺屋焼き陶工の金城敏男氏に師事し、2000年から2003年まで陶芸を修業します。

当時の作品として会場のスクリーンに映し出されたのが、次の写真です。

(会場写真を撮影)

取っ手が付いたひし形の壺です。側面には、波頭の上を勢いよく飛び跳ねる魚が二匹、向き合う恰好で描かれています。素朴な味わいの中に躍動する生命力が感じられます。救いを求めるように向かった先の沖縄で発見した生命の輝きとでもいえるようなものが、この作品には見られます。

実際、沖縄の海はカラフルで、さまざまな生物が生を謳歌しています。

(会場写真を撮影)

ところが、その輝かしい海の世界もいまや一変してしまいました。サンゴの多くに白化現象が見られるようになり、死滅しはじめているのです。

(会場写真を撮影)

サンゴが白化する原因は、海水温の上昇によるといわれています。とくに1980年代以降、世界的に白化現象が増加しました。沖縄では2001年と2007年の夏に白化現象が起こりましたが、これは沖縄特有の暖水塊の発生によるとされています。ちょうど健氏が沖縄で陶芸を学んでいる時期、サンゴの白化現象が話題を集めていたのです。

■メルボルンで発表された作品

健氏は2008年に、”Heat: Art and Clime Change”というタイトルの展覧会(RMT Gallery、メルボルン)に出品しています。ネットで検索すると、その展覧会のカタログがありましたので、ご紹介しておきましょう。

こちら →

https://www.academia.edu/5691163/HEAT_Art_and_Climate_Change_2008_

最後のページに健氏の作品が掲載されています。

(上記カタログより)

この作品のタイトルは、”The Dead Sea”です。気候変動によって自然界が大幅に変化していく様子を健氏はインスタレーションで作品化していたのです。沖縄での経験がよほど印象深かったのでしょう。

そもそも健氏は、沖縄で伝統陶芸の修行をしていたはずです。それなのになぜ、メルボルンでインスタレーションを発表していたのでしょうか。経緯がわからず、驚きました。最初にご紹介した2000~2003年の素朴な味わいのある陶芸作品と、2008年のメッセージ性のあるインスタレーションとがどうしても結びつきません。

そこで、ネットで検索してみると、健氏の略歴が掲載されていました。何かヒントが得られるかもしれません。作品と略歴とを照らし合わせてみましょう。

こちら →

https://mizuma-art.co.jp/wp-content/uploads/2018/02/Yonetani_cv_jp_20_08.pdf

これを見ると、沖縄での陶芸修行を終えるとすぐに、オーストラリア国立大学School of Artに入学していることがわかります。

■《踏絵》、2003年制作

オーストラリア国立大学に入学してまもない2003年11月に、健氏は《踏絵》というタイトルの作品を発表しています。さっそくネットで検索してみました。

すると、これはパフォーマンス型のインスタレーション作品だということがわかりました。まず、オーストラリアの絶滅危惧種11種の蝶を模って、25㎝×25㎝のセラミックのタイルを制作します。そのタイル2200枚を展覧会場の床に敷き詰め、参加者に踏み潰してもらうというものでした。

もっとも、この説明だけでは分かりづらいかもしれません。さらに検索すると、この作品の解説映像をネットで見つけることができました。ご紹介しておきましょう。

こちら → http://kenandjuliayonetani.com/ja/sakuhin/fumie/

8カ月かけて制作した2200枚ものタイルは、1時間も経たないうちに参加者によって踏み潰されたといいます。確かに、画面を見ると、床一面に敷き詰められたタイルが粉々になっています。

ところが、興味深いことに、参加者の中には、蝶が模られたタイルを踏み潰すことができなくて、床から拾い上げ壁に立てかけている人がいました。砕けてしまえば、もはや元に戻らないことに耐えられなかったからでしょう。それに続く人もいました。

言われるままに踏みつぶした人、言われても踏みつぶせなかった人、踏みつぶした後、後悔した人、反応はさまざまでした。絶滅危惧種の蝶が模られたタイルをどう見るか、どう考えるか、指示されるままに踏み潰すことができたか、できなかったか。この作品はまさに、参加者の環境に対する意識を問う現代の「踏絵」でもあったのです。

沖縄で伝統陶芸を学んだ健氏は、オーストラリア国立大学でSchool of Art & Design科のCeramicsを専攻しました。そこで学び始めて最初に発表したのが、この《踏絵》でした。

8カ月もの時間をかけて制作したタイルですが、これは単に参加者の反応を引きだすための刺激剤にすぎません。作者から指示され、参加者たちが床一面のタイルを踏み潰した後、会場には、粉々に砕けたタイルと、踏みつぶされず壁に立てかけられたわずかのタイルが残されました。参加者のパフォーマンスを組み込んだ一連の過程そのものが、この作品の全貌でした。

インスタレーションとパフォーマンスを組み合わせた新しい芸術の誕生といえるでしょう。

■インスタレーションとパフォーマンス

まず、11種の絶滅危惧種の蝶が模られたタイルを敷き詰めた会場そのものが、インパクトの強いインスタレーションでした。踏み潰される前の2200枚ものタイルを見ただけでも、参加者たちはそれぞれ何かを感じ取っていたことでしょう。

さらに、参加者たちは作者から指示されます。その指示に従って、タイルを踏み潰し始めた時、参加者たちは足裏から伝わってくるタイルの壊れる感触をどう感じたのでしょうか。

タイルを壊さず、壁に立てかけている人がいましたし、それに続く人もいました。おそらく、壊すことに抵抗を感じ、後ろめたい思いをしていたのでしょう。反対に、タイルを踏み潰すことに身体的な快感を覚えた人もいたかもしれません。中には、足裏から伝わってくる振動に、なにがしか申し訳なさを感じながらも、踏みつぶし続けた人もいたでしょう。

インスタレーション、パフォーマンス、それぞれ参加者に与える効果は異なります。参加者の環境への認識の違いによってもその受け止め方は異なってくるでしょう。

インスタレーションにこのようなパフォーマンスを組み込んだおかげで、この作品はメッセージ性が高く、発信力の強い仕上がりになっていました。自然と社会とヒトとのかかわりを、参加者に深く考えさせるだけのインパクトがあったのです。それは、この作品がしっかりとした構造を持ち、明確なコンセプトの下、制作されていたからにほかなりません。

健氏は8カ月かけてモチーフとなるタイルを制作し、会場の床に敷き詰め、インスタレーション作品としました。それだけでも十分インパクトのある現代美術なのに、健氏はさらに、参加者を巻き込むパフォーマンスを組み込み、参加者への影響力を強化しました。これまでの健氏にはない発想であり、表現活動でした。

沖縄で陶芸技術を学んでいたころは、せいぜい海洋生物への関心から海洋汚染に関心を抱いた程度ではなかったかと思います。ところが、オーストラリアで学び始めて早々に、これまでとはまったく異なった性質の作品を発表していたのです。

一体、何があったのでしょうか。

■Socially Engaged Art

そこで、調べてみると、健氏が入学したオーストラリア国立大学School of Art & Design科では、学部生に対し、次のようなコースを設けていることがわかりました。

こちら → https://programsandcourses.anu.edu.au/2021/course/ARTV2801

Socially Engaged Art実践というコースが設けられ、「社会実践」や「社会彫刻」などの実験が行われています。「社会実践」にしても、「社会彫刻」(人間社会のさまざまな事象を含めて造形しようとする)にしても、社会的な関わりの中で表現活動を実践していこうとするものです。

アーティストは表現活動を行いますが、このSocially Engaged Artでは、作者とか作品という概念よりも、対話や相互作用そのものに価値を見出す特徴があるといいます。また、参加者を巻き込むインタラクティブな実践という点で、Relational Artと呼ばれる作品群とも通じるものがあるともいわれています(※ Artwordsより)。現代アートの一ジャンルなのでしょう。

このような説明に照らし合わせると、健氏の《踏絵》はまさにSocially Engaged Artそのものだといえるでしょう。沖縄では得られなかった美術的境地をオーストラリアで獲得したことがわかります。

健氏は沖縄で海洋汚染の現実を知りました。アートの力で環境破壊に対処していくことができればと願ったことがあったかもしれません。Socially Engaged Art実践というコースはそんな彼にぴったりの学びの場でした。

以後、健氏は明確なコンセプトの下、参加者を巻き込みながら、アートの力を活用した社会実践を続けていくことになります。

手始めに制作したのが、《踏絵》でした。この作品では、ヒトが自然界に及ぼしてきた破壊力を、静(インスタレーション)と動(パフォーマンス)の両面から参加者に認識させることができました。

インスタレーションによって参加者の問題意識を喚起し、パフォーマンスによって身体感覚に基づいて熟考させる・・・、といった仕掛けがあったからです。参加者のそれまでの意識レベルがどうであれ、アートの社会実践を経験してもらうことによって、ヒトは自然とどうかかわればいいのか、参加者それぞれに自覚を促すことができたのです。

新しい形態の芸術作品でした。

以後、健氏はこの手法で、次々と作品を発表していきます。

■《スィートバリアリーフ》、2009年制作

修士号を取得した2005年には、砂糖を使った作品を制作し、シドニーやメルボルンで発表しています。これら一連の作品が認められからでしょう、2009年にはオーストラリア代表に選ばれ、ベネチアビエンナーレに出品しています。作品のタイトルは、《スィートバリアリーフ》です。

(会場写真を撮影)

オーストラリア北東岸には有名なグレートバリアリーフがあります。小さなサンゴやポリプ(イソギンチャクなど固着して触手を広げるもの)などが数十億も集積して形成されている巨大なサンゴ礁です。

(世界遺産オンラインガイドより)

この辺りには、400種以上のサンゴ、1500種の魚類をはじめ、多種多様な生物が生息しているといいます。約200万年前からの石灰岩が堆積し、その上にサンゴが生息しはじめ、壮大な景観を形成しており、1981年には世界自然遺産に登録されています。

上空から見ると、このようになっています。

(世界遺産オンラインガイドより)

見ると、全体に茶色っぽくなっています。気候変動による海水温の上昇でサンゴが白化し、サンゴ礁が死滅に瀕していることがわかります。さらに、水質汚染やサンゴを食べるオニヒトデの発生などで、サンゴ礁の存続自体が危うくなりかけているともいわれています。

それでは、もう一度、先ほどのベネチアビエンナーレに出品された作品《スィートバリアリーフ》に戻ってみましょう。

写真手前に見える水色の塊とモデルたちが手にしているオレンジと青の塊が、この作品のモチーフです。白化したサンゴが彩色されているように見えます。白い髪飾りを付け、白いドレスを着ているモデルたちは白化現象を象徴しているのでしょうか、それとも、漂白された砂糖を象徴しているのでしょうか。

この作品を紹介したページがありましたので、ご紹介しましょう。

こちら → http://kenandjuliayonetani.com/en/works/sweetbarrierreef/

この作品もまた、インスタレーションとして発表され、会場ではパフォーマンスが披露されていました。

ここに掲載されたYouTube画面を見ると、着色されたモチーフの中身はどうやらケーキのようです。モデルたちが切り分けて参加者たちに配っています。《スィートバリアリーフ》という名の通り、これらのモチーフは甘いサトウキビで制作されていたのです。

モチーフの制作に使われたサトウキビは、ヒトの欲望のメタファーであり、さらには、世界が歩んできた植民地化、近代化、消費主義化の象徴でもありました。

たとえば、クィーンズランド州の東北部にインガムという町があります。元々はアボリジニの土地だったのですが、1880年、そこに植民地製糖会社が設立されました。以来、イタリア移民が雇われて砂糖の生産に大きく貢献し、発展を遂げてきたといいます。この例に限らず、植民地の歴史とサトウキビ農園とは密接なかかわりがあったのです。

こちら →

http://www.let.osaka-u.ac.jp/seiyousi/bun45dict/dict-html/00577_Ingham.html

このように、オーストラリアは輸出産業としてサトウキビ生産を発展させてきました。ところが、生産が活発になるにつれ、やがて環境保護団体からサトウキビ農家に対する批判が高まっていきました。肥料や農薬に含まれる化学物質、赤土の河川への流出などが、サンゴ礁の生態系を脅かしているというのです。

また、タイや沖縄では、サトウキビ畑の焼き畑が、大気汚染の原因になっていると問題になっています。

こちら → https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210120/k10012823751000.html

各地のサトウキビ栽培が土壌汚染、大気汚染、海洋汚染を招いていることを作品化したのが、この《スィートバリアリーフ》でした。

こうしてみてくると、健氏の一連の作品が世界各地で進んでいる環境汚染にメスを入れるものであることがわかります。

■アーティストユニットの誕生、そして、福島原発事故

2009年以降、米谷健氏とジュリア氏はユニットを結成し、作品を制作するようになりました。

先ほどご紹介した経歴を見ると、ジュリア氏は2003年にオーストラリア国立大学で歴史学の博士号を取得しています。一方、健氏は2003年に陶芸科の修士課程に進んでいますから、二人は同時期にオーストラリア国立大学で研鑽し、研究した仲間だったことがわかります。

ジュリア氏は大学院修了後、研究職にも就いていたようですが、学問の世界に限界を感じ、アートに魅力を覚えるようになったといいます。健氏との出会いがその引き金になったのかもしれません。もっとも、ジュリア氏のキャリアは研究職からスタートしているので、アートを手掛ける場合も、テーマを設定してから制作に入ることが多いといいます。

環境破壊をテーマに作品を制作してきた健氏とはお似合いのカップルであり、未来を担うアーティストユニットだといえるでしょう。

(ZOOM画面を撮影したので、角度が限定され、画質も悪いですが、ご了承ください)

さて、米谷健+ジュリアとしてアーティストユニットを形成して2年後に、福島原発事故が発生します。オーストラリアで福島原発事故を知ったとき、二人は是非とも原発をテーマに作品を制作したいと思ったそうです。

元々、健氏は環境破壊に関心がありましたし、ジュリア氏も歴史学の研究者なので、技術の進化と社会との関連については興味があったはずです。世界を揺るがす原発事故を機に、二人の制作衝動が刺激されたのは当然でした。

そもそも原発の燃料であるウランの資源量はオーストラリアがトップなのです。

■ウラン資源量トップのオーストラリア

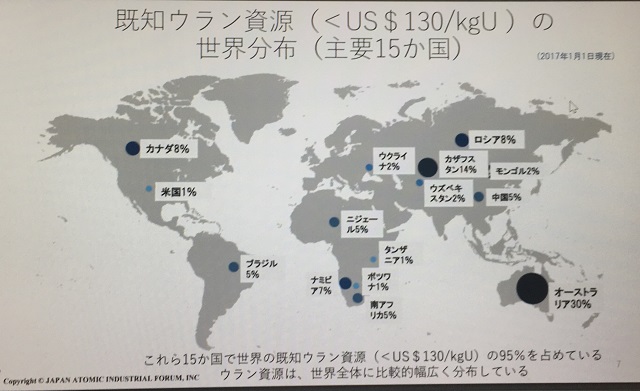

ウラン資源は世界中に分布していますが、圧倒的な資源量を誇るのが、オーストラリアです。主要15ヵ国だけで世界の既知ウラン資源の95%を占めているのですが、そのうちオーストラリアは30%で、他を圧倒しています。

(日本電子力産業協会国際部報告書『ウラン2018―資源、生産、需要』、2019年2月、p.7より)

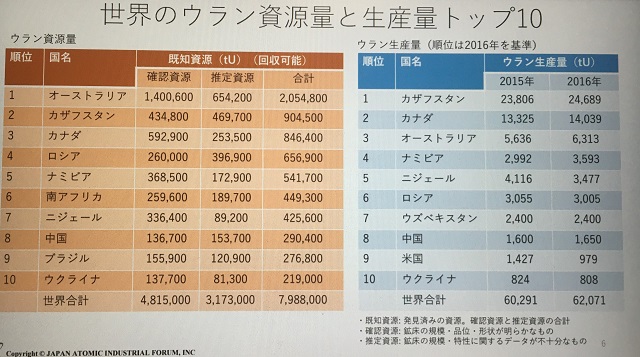

2018年の上記資料をさらに具体的に見ると、オーストラリアのウラン資源量は世界第1位、産出量は第3位でした。

(前掲。p.6 )

資源量、産出量ともトップクラスのオーストラリアですが、自国内に原子力発電所を持っていません。ですから、研究用以外のウランはすべてアメリカ、EU、日本などの原発所有国に輸出しているのです。

これらの国だけで輸出量の約90%を占めるそうです。オーストラリアは世界有数のウラン輸出国だったのです。実際、2011年3月11日に爆発した福島第一原発全6基のうち5基の原子炉で、オーストラリア産ウランが使用されていたといいます。

興味深いことに、オーストラリアは、世界有数のウラン輸出国として原発産業を支えていながら、自国内に原発を持っておらず、一方の日本は、ウラン資源もなく世界唯一の被爆国でありながら、狭い国土に福島原発事故以前は54基も稼動していました。

福島原発以後、21基の原発の廃炉が決定され、現在稼働中の原発はわずか5発電所の9基だけでした(今回、4カ月限定で美浜原発が再稼働)。それも西日本に集中しており、いずれも「沸騰水型」の福島第1原発とはタイプの異なる「加圧型」だそうです(※ https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00967/)。

さて、オーストラリアは原発を持っておらず、一見、クリーンなイメージがありますが、実は世界有数のウラン輸出国であり、福島原発事故でもオーストラリアからのウランが使用されていました。

そのことを申し訳なく思う人々がいました。オーストラリアのアボリジニです。

■アボリジニに伝わる緑アリのドリーミング

福島原発を運営する東京電力は、英国系採掘会社の子会社が運営するレンジャー鉱山から採掘されたウランを購入していました。このレンジャー鉱山は、オーストラリア北部特別地域に住むアボリジニ、ミラー族が先祖代々所有してきた土地でした。

こちら →

福島原発事故を知ったミラー族の長老イボンヌ・マルガルラ(Yvonne Margarula)は、国連事務総長に、ミラー族の人々が日本の惨状を心配し、原子力の緊急事態について懸念しているという内容の手紙を書いて送ったといいます。

ウランを産出して輸出し、利益を得ている鉱山企業レンジャーではなく、先祖代々の土地を奪われたミラー族が、福島原発事故で被害にあった日本に申し訳なく思っているというのです。彼らはウランの採掘についても制限を求め、新たな採掘事業に反対しています。

米谷健+ジュリア氏は、福島原発事故後、レンジャー鉱山を訪れ、その土地に住むアボリジニから話を聞いています。

こちら → http://yonetanikenandjulia.blogspot.com/2013/11/blog-post_22.html

アボリジニのコミュニティの中には、代々語り継がれてきた、「その大地を掘り起こせば、たちまちその地中から巨大な緑色のアリが出現し、世界を踏み潰し、破壊するだろう」というドリーミングがあることを彼らは知りました。

実際、西ドイツで1984年に制作された、“Where the green ants dream”(緑のアリが夢見るところ)という映画(100分)があります。このドリーミングを題材に映画化された作品です。7分2秒の紹介映像を見つけましたので、ご紹介しましょう。

こちら → https://youtu.be/2mtouaHkSfA

探し求めてダーウィンにまで出かけた健+ジュリア氏は、ナバレック鉱山付近にGreen Ants Hillがあり、そこに巨大な緑アリのドリーミングがあることを聞きつけます。実際に話を聞いて、現地の長老からそれを作品化する許可を得ます。

こうした地道な取材を積み重ね、2012年に制作されたのが、《What the Birds Knew》でした。

■福島原発事故に触発されて制作された作品

●《What the Birds Knew》、2012年制作

アボリジニに伝わる緑アリのドリーミングにヒントを得て、制作を開始し、出来上がったのが、全長6メートルの巨大アリです。数千個のウランガラス玉で仕上げられています。

こちら → https://www.mori.art.museum/en/collection/2737/index.html

ガラスの中にウランが含まれているので、暗闇の中では緑色に発色します。

緑色の巨大なアリのドリーミングは、ウランが埋蔵されている地域のアボリジニの間で代々、伝えられてきました。実際にウランを浴びた巨大なアリがかつて存在していたのかもしれません。それが暗闇で緑色に発色し、恐怖にかられたアボリジニが、ドリーミングを介して、大地を掘るなと後の世代に警告を発していたのかもしれません。

実際に現地で古老から話を聞き、米谷健+ジュリア氏はこれを作品化しました。ウランガラスを使って制作された巨大アリは、伝えられる通り、暗闇では緑色に発色しています。暗闇で光る緑色は美しくもあり、妖しくもあります。それは、得体の知れない力を感じさせられるからでしょうか。

このように、健+ジュリア氏は巨大アリをウランガラスで制作し、暗闇の空間に配置することで、アボリジニのドリーミングを再現し、現代社会のドリーミングとして再生させたのです。

●《クリスタルパレス:万原子力発電国産業製作品大博覧会》2013年制作

福島原発事故の後、制作開始され、2013年に完成したのが、《クリスタルパレス:万原子力発電国産業製作品大博覧会》という作品です。

こちら → http://kenandjuliayonetani.com/ja/sakuhin/crystalpalace/

ウランガラス、シャンデリアフレーム、ブラックライトなどを素材としたインスタレーションです。それぞれサイズの異なるシャンデリア31個で構成されています。

モチーフとなったシャンデリアは豪華で輝かしく、モダニティの象徴ともいえるものでした。形や大きさの違いこそあれ、どれも一様に、暗闇では緑色に輝きますから、壮観といえば、壮観です。

興味深いのは、これらのシャンデリアは、それぞれ、原発保有国の国名をつけられ、その国の原発から作り出される電力の総出力規模に応じたサイズで制作されていることでした。どの国がどれぐらいの量の原子力発電を行っているかが可視化されているのです。

一方、この作品のタイトルもまた、いかにも、いわくありげな《クリスタルパレス:万原子力発電国産業製作品大博覧会》です。クリスタルパレスとは、1851年にロンドンで開催された第1回万国博覧会の会場となったガラス張りの建物のことですが、それにちなんでこの作品のタイトルが付けられたといいます。

調べてみると、確かに、第1回万国博覧会はこのクリスタルパレスで開催されていました。蒸気機関に端を発した産業革命は、イギリスで発祥した石炭利用によるエネルギー革命でした。その後、エネルギー源は石油、原子力、太陽光、風力、地熱、水素など多様になっていきますが、推移の方向としては、資源の枯渇、温暖化などへの懸念から、化石燃料から再生可能燃料へ変化といえるでしょう。

いずれにしても、現代社会への大きな転換期はこのイギリスで発祥した産業革命だったのです。

さて、タイトルのコロンの後は、「万原子力発電国産業製作品大博覧会」です。「万国博覧会」をもじり、「国」を「原子力発電国産業製作品」に置き換えています。福島原発事故が起こってもなお、原発をエネルギー源にしている原発所有国を取り上げ、その産業製作品の博覧会という体を取っているのです。

産業製作品として、華美で豪華なイメージのあるシャンデリアを選び、インスタレーション作品のモチーフとしています。産業革命は人々を伝統社会の枠組みから徐々に解放し、産業化の進行とともに消費社会に誘導していきましたが、奢侈品であるシャンデリアはコマーシャリズムの象徴として捉えることもできます。

■原発事故後10年、これからどういう世界に向かうのか

産業革命以来、石炭から、石油、原子力、天然ガス等多様な電源利用へと推移して、現在に至っています。すでに化石燃料は温暖化の原因であり、枯渇の可能性も指摘されています。電力の安定供給という側面からは原子力利用も当面は捨てきれませんが、放射能汚染の危険が常に付きまといます。

早急に再生可能性エネルギーに変換していかなければならないのですが、冒頭でもいいましたように、いまだに2割は原子力を使わざるを得ないというのが現状です。

2021年6月30日、経産省がエネルギー基本計画に将来、原子力発電所の建て替えを盛らない方向で調整に入ったと報道されました。

こちら → https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0176A0R00C21A6000000/

2014年のエネルギー基本計画で原発建て替えの表現を削除して以来、建て替え、新設、増設の判断は先送りされたままです。脱炭素の方向を打ち出したにもかかわらず、原発政策に関しては空白状態が続いているのです。

危険を承知し、災禍を予測しながら、判断を先送りすることの無責任さには言葉を失ってしまいます。いつから日本の行政はこうなってしまったのか・・・。

はたして、どうすればいいのでしょうか。

今回、米谷健+ジュリア氏のアーティストトークに参加して、アボリジニがドリーミングを通してウランの危険性を警告していたことを知りました。大変、興味深く思う反面、私たちは豊かさ、便利さと引き換えに何を失ってしまったのかと自問せざるをえませんでした。

オーストラリア国立大学では学部生に対し「Socially Engaged Art」というコースを設け、アートの社会実践を行っているといいます。アート作品は、展示され、鑑賞されて完結するものではなく、参加者との対話や相互作用を通し、新たな地平を築き上げることに作品としての価値を置くというものです。

米谷健+ジュリア氏の作品を見てきました。いずれも参加者との相互作用を目的に、社会を考え、環境を問いかける仕掛けが秀逸でした。新しい現代アートの在り方を垣間見たような気がしました。(2021年6月30日 香取淳子)