前回、佐賀藩に写真術が導入されたプロセスを見てきました。今回も引き続き、西洋の近代技術が何故、渇望されたのか、当時の社会状況を踏まえ、考えてみることにしたいと思います。

まず、写真術が導入された過程を振り返ることから、始めることにしましょう。

■最初に写真術を導入した薩摩藩

前回、見てきたように、幕末日本にいち早く写真術を導入したのは、薩摩藩と佐賀藩でした。いずれも長崎経由で撮影機材を入手し、それぞれ別個に、試行錯誤を繰り返し、研究を重ねた上で、実際に藩主の写真撮影を行っていました。

薩摩藩が1857年に銀板写真を撮影し、佐賀藩が1859年に湿板写真を撮影しています。

ちょうどその頃、江戸幕府は、ヨーロッパ諸国とロシアに使節団を派遣することを決定しています。1858年に締結した修好通商条約について、ヨーロッパとは開港開市の延期交渉、ロシアとは樺太国境画定交渉をする必要があったからです(※ https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/j_uk/02.html)。

文久元年12月22日(1862年1月21日)、幕府派遣の使節団は渡欧しました。横浜から長崎を経て、香港、シンガポールを経由し、エジプトを経て、フランス、イギリス、オランダ、プロシャ(ベルリン)、ロシアといった行程でした。

この遣欧使節団に、佐賀藩の川崎道民(随行医師)と薩摩藩の松木弘安(後の寺島宗則、通訳兼医師)が参加していました。彼らは、医師として、通訳として、遣欧使節団の構成メンバーでした。

興味深いことに、彼らはオランダに着くと、公務の合間に、わざわざ写真館に出かけていました。そして、名刺型の肖像写真を撮影し、日本に持ち帰っています。日本では見たこともない持ち運びの出来る写真でした。

両者はいずれも、写真術に関わりがありました。佐賀藩の川崎道民は撮影経験があり、松木弘安は薩摩藩が行っていた写真術研究のメンバーだったのです。

そもそも日本で最初にダゲレオタイプの写真を撮影したのが、薩摩藩の市来四郎(1829-1903)でした。彼は、松木弘安(1832-1893)や川本幸民(1810-1871)らと共に、島津斉彬の指示の下で写真術の研究をしていました。砲術など火薬に関する勉学を修め、西洋技術に明るくことが目に留まり、島津斉彬に認められていたのが、この市来四郎でした。

また、川本幸民は、漢方医を学んだ後、西洋医学を学ぶため、江戸に留学しました。医学ばかりか、蘭学や物理、化学にも精通していました。彼は、翻訳書を出版したことで、島津斉彬に認められ、薩摩藩籍になりました。元はといえば、三田藩の侍医の息子です。医師であり、蘭学者でした(※ Wikipedia)。

薩摩藩で造船所建設の技術指導をした後、蕃書調所の教授となり、1861年に『化学新書』を出版しています。化学書を多数執筆したので、日本化学の祖ともいわれています。

一方、松木は長崎で蘭学や医学を学んだ後、江戸に赴いて川本幸民から蘭学を学び、蘭学塾に出講しました。その後、蕃書調所の教授手伝いとなってから帰郷し、薩摩藩主・島津斉彬の侍医となっています。その後、再び、江戸に出て蕃書調所で蘭学を教えながら、今度は、英語を独学し、横浜で貿易実務に関わったという異色の経歴の持ち主です(※ Wikipedia)。

こうしてみてくると、日本で最初に写真撮影をした薩摩藩には、西洋の技術や知識、情報に精通したエリートが集結していたことがわかります。西洋の科学技術を積極的に導入することを目的に、藩主の島津斉彬が、各地から優秀な人材を呼び寄せていたからにほかなりません。

写真術の導入はその一環と捉えることができます。

■2番目に湿板写真を撮影した佐賀藩

幕末日本で2番目に写真撮影をしたのが、佐賀藩の川崎道民でした。医師として万延元年使節団の訪米に随行した川崎は、折を見つけ、写真館に通い詰めました。現地の技師から直接、指導を受けて、写真術を身につけるためでした。

カメラや機材、書物だけでは知り得ない実際の運用方法を、川崎は、現地で写真技師に教えを請い、日参して学び、撮影できるようになったのです。前回、報告したように、彼の熱心な取り組みは現地メディアにも報じられていました。

このようなエピソードからは、川崎が一見、個人的な興味関心から、アメリカで写真術を身につけてきたようにみえます。確かに、好奇心が旺盛で、学習意欲の高い川崎には、そのような側面もあったのでしょう。

とはいえ、当時、一介の藩士が、個人的な動機だけで、写真術を学ぶことが許されたとも思えません。

実は、渡米前に、挨拶に伺った川崎は、藩主の鍋島直正から、現地で情報を収集してくるように指令されていました(※ https://1860kenbei-shisetsu.org/history/register/profile-68/)。

現地での写真術の習得はおそらく、鍋島直正が求めた技術情報収集の一環だったのでしょう。

海外渡航の前に、情報収集の指令を受けていたのは、何も川崎道民に限りません。

たとえば、遣米使節団には、6名の佐賀藩士が参加していました。そのうちの一人、島内平之助(1883-1890)は、佐賀藩の火術方に所属していましたが、川崎と同様、渡米前に、直正から種々の視察および情報収集の指令を受けています。

指令通り、島内は帰国後、米国見聞記と砲術調査書を文久元年(1861)に書き上げ、藩主に報告しています。(※ 岩松要輔、「幕末佐賀藩士が見た中国」、『International Symposium on the History of Indigenous Knowledge』2012年、p.89)

■海外渡航の藩士に向けた情報収集の指令

鍋島直正は、藩士たちの海外渡航の機会を捉えては、彼らに現地での情報収集を命じていました。貴重な海外渡航の機会を無駄にしなかったのです。実際、彼らからさまざまな現地情報を得た直正は、藩を取り巻く内外の情勢判断に役立てることができました。

島内平之助は、帰国途中で香港に立ち寄った際の見聞録を残していました。

船上から見た香港の地形、停泊する外国船や清国の船の様子を描く一方、英仏連合軍に攻撃された北京の状況を書き記していたのです。さらに、この時、交流していた米国人士官が、日本が努力して軍備を整えれば、英仏の強兵といえども軍艦を向けることはできないとささやいたことも書き添えていました(※ 前掲)。

香港で見かけた光景と、伝え聞いた北京への英仏の攻撃事件から、島内はおそらく、明日は我が身と思ったことでしょう。その思いを米国人士官の言葉として書き添えていました。軍事力がなければ、いとも簡単に欧米から蹂躙されてしまうことを、島内はこの時、実感したのです。貴重な経験でした。

島内が書き記した香港での経験は、鍋島直正の内外の情勢分析に大きな影響を与えたことでしょう。

新聞社も通信社もなかった時代、海外渡航した藩士たちの情報こそが、直正に貴重な情報をもたらしていました。藩士たちは公務の合間に、現地を視察するだけでなく、情報収集するだけでなく、それを記録に残していたのです。情勢判断のための資料として、なによりも得難いものでした。

一方、万延元年(1860)の遣米使節団に島内らと共にアメリカに赴いた川崎道民は、文久2年(1862)の遣欧使節団にも医師として随行しました。その川崎道民もまた、アメリカからの帰国後、視察報告として、(航米実記)を記しています。

現在、東京国立博物館に保存されていますので、下巻の巻頭部分をご紹介しましょう。

(※ https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0091102)

名前の上に、「西肥」と書かれており、西の肥前(佐賀藩)出身であることが示されています。川崎道民は佐賀藩医松隈甫庵の四男として天保2年(1831)に生まれ、須古(現彼杵郡白石町)の侍医川崎道明の養子になっていますから、確かに、肥前の西部出身なのです。

下巻の冒頭では、ニューヨークはアメリカ全州のうち最も繁栄した大都会だということから書き起こしています。大都市ニューヨークでの滞在期間中に、川崎道民はさまざまな出来事を見聞します。

それらの中で、もっとも印象深かったのが、写真と新聞でした。

いずれも広報媒体として優れた機能を持っています。客観性、再現性、拡散性があり、不特定多数に対して均一の情報を発信するには、最適の媒体でした。川崎は衝撃を受けました。アメリカで初めてその実用例を見た時の衝撃は、ヨーロッパでさらに強化されました。

オランダでは名刺型写真を撮影し、日本では得られない写真の進化形も経験しています。持ち運びのできる写真は個人の証明写真ともいえるものでした。西洋の新しい技術が人々の生活の中に入り込み、人と人、人と社会との関係を変貌させていくことを予感していたのかもしれません。

アメリカでもヨーロッパでも見かけた新聞にも川崎は興味を持ちました。対象を機械的に写し出すことが出来る写真には客観性があり、出来事をありのままに伝える新聞とは親和性があると考えたのでしょう。

日本にも新聞が必要だと感じた川崎道民は、明治5年(1872)、佐賀県で初めての新聞「佐賀県新聞」を発行しています。地域での啓蒙活動に使うつもりで立ち上げましたが、残念ながら、発行部数が伸びずに資金繰りがつかず、2か月後には廃刊されました(※ 前掲URL)。

川崎道民が発刊した新聞は、政府や県の仕事を県民に伝える記事で構成されていました。同一情報を不特定多数に拡散できる新聞の機能を使うことによって、県民に幅広く行政情報を伝えようとしたのですが、時期が早すぎたのか、結局は失敗しました。

ちなみに、日本で最も早く開設された新聞事業は、1871年1月28日に横浜で発行された「横浜毎日新聞」です。こちらは当初、貿易に関する情報が紙面の中心でしたが、次第に民権派の新聞と目されるようになっていきました。1906年7月に「東京毎日新聞」と改名され、1940年11月30日に廃刊されています(※Wikipedia)。

「横浜毎日新聞」は発刊後、紆余曲折を経ながらも、1940年11月末まで継続しています。ところが、「佐賀県新聞」はわずか2か月で廃刊になってしまいました。人口規模のせいでしょうか、それとも記事内容のせいでしょうか、いずれにしても、新政府誕生とともに、新聞事業が立ち上がっていたことには留意すべきでしょう。

幕末から欧米列強が次々と、日本の近海を訪れ、開国を迫っていました。そのような動乱期に生きた川崎道民だからこそ、誰にも分け隔てなく情報を拡散できる新聞の必要性を感じていたのかもしれません。

欧米列強の脅威は、誰よりも鍋島直正が感じていたにちがいありません。だからこそ、渡航する藩士に現地での情報収集を命じていたように思います。

■フェートン号事件の余波

当時、海防への懸念を募らせていた鍋島直正は、積極的に、西洋技術の導入を図り、研究開発を進めていました。

たとえば、1850年に日本初の実用反射炉を完成させています。威力の強い鉄製の洋式大砲を鋳造するためでした。この反射炉を使って、1851年には、日本で初めて鉄製大砲を鋳造しています。反射炉の操業と大砲の製造には多額の費用がかかり、時には、佐賀藩の年間歳入の4割にも上ったこともあったようです(※ Wikipedia)。

それでも、鍋島直正は、積極的な西洋技術の導入を推進し続けました。海防の必要性を強く感じていたからでした。

実は、鍋島藩にはフェートン号事件という苦い経験があったのです。

文化5年(1808)、イギリス海軍のフリゲート艦フェートン号が、オランダ国旗を掲げて長崎港に入ってきました。慣例に従って、オランダ商館員2名と長崎奉行所の通詞が出迎えのため、船に乗り込もうとしました。その途端、商館員2名が拉致され、イギリス船に連行されてしまいました。偽の国旗を掲げたイギリス船に騙され、長崎港への侵入を許してしまい、オランダ商館員が拉致されたというのが、フェートン事件のあらましです。

そのフェートン号が描かれている絵を見つけました。

(※ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phaeton_(frigate).jpg)

画像が荒く、書かれている文字を読むことはできないのですが、帆船です。

帆船時代には、戦列艦よりも小型・高速・軽武装で、戦闘のほか哨戒、護衛などの任務に使用された船をフリゲート艦と称したそうです(※ Wikipedia)。

急遽、対応を迫られた長崎奉行所は、フェートン号に対し、オランダ商館員を解放するよう書状で要求しました。ところが、フェートン号側からは水と食料を要求する返書があっただけでした。

攻撃したくても、できませんでした。

実は、その年、長崎を警衛する当番は佐賀藩でした。ところが、これまで大した事件もなかったので、経費削減のため、守備兵を幕府に無断で10分の1ほどに減らしていたのです。事件の際、長崎には本来の駐在兵力はわずか100名程度だったという状態でした(※ Wikipedia)。

仕方なく、長崎奉行所は急遽、九州諸藩に応援の出兵を求めました。彼らの到着を待っている間に、水と食料を得たイギリス船は長崎港を去ってしまいました。

結果だけを見れば、日本側に人的、物的な被害はなく、人質にされたオランダ人も無事に解放されていますから、事件は平穏に解決したように思えます。ところが、長崎奉行の松平康英は、国威を辱めたとして切腹し、鍋島藩の家老など数人も、勝手に兵力を減らしていた責任を取って切腹しています。

そればかりではなく、幕府は、鍋島藩が長崎警備の任を怠っていたことを咎め、11月には第9代藩主鍋島斉直(1780-1839)に100日の閉門を命じました。鍋島斉直は、直正の父で、1805年に家督を継いでいます。

フェートン号事件が起こったのは1808年ですから、直正がまだ7歳の時です。幼心に強烈な印象が刻み込まれたことでしょう。なによりも、フェートン号事件以後、長崎警備の費用が嵩み、藩の財政を圧迫していきました。

直正は17歳で、第10代藩主になりましたが、財政難から藩政改革に乗り出さざるを得ませんでした。磁器や茶、石炭などの産業の育成、交易に力を注ぐ一方、藩校である弘道館を拡充し、出自にかかわらず優秀な人材を登用するといった教育改革を行いました。

もちろん、長崎警備も強化しています。

二度と同じようなことを起こさないため、海防を強化しなければなりませんでした。ところが、財政難だった幕府からは支援が得られなかったので、独自に西洋の軍事技術を導入していきました。

まずは、精錬方(佐賀藩の理化学研究所)を設置し、反射炉をはじめ科学技術を積極的に取り込み、実用化していきました。

鍋島直正が軍事や資源開発、産業化に関する科学技術に大きな関心を寄せていたのは確かです。とはいえ、川崎道民に対する指令やそのエピソードからは、それだけではなかったようにも思えます。写真術が持つ記録性、正確な再現性などにも関心を抱いていたような気がするのです。

■写真術と西洋の科学技術の導入

砲術や火薬といった武器でもなく、資源開発のための掘削に仕えるわけでもない写真術の研究が、佐賀藩の中で、どのような位置づけになっていたのかはわかりません。ただ、鍋島家が設置した博物館「徴古館」には、初期の湿板カメラが残されていますので、このカメラから、何か推察できるものがあるかもしれません。

これは、川崎道民が1959年に、鍋島直正を撮影したカメラです。

この湿板カメラには、相当、使い込んだ痕跡がみられるといいます。佐賀藩の科学研究施設であった精煉方(佐賀藩が1852年11月に設けた理化学研究所)で、使用されていた可能性があるとされています(https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/216303)。

人物を撮影しただけではなく、精密機器の記録装置としても使われていたのかもしれません。

佐賀藩では精錬方を設置し、西洋の科学技術を研究し、実用化できるようにしていました。諸研究のうち、軍備強化の一環として建造されたのが、製砲工場でした。

陣内松齢が昭和初期に描いた作品、「多布施公儀石火矢鋳立所図」が残されています。

(絹本着色、68.6×85.1cm、昭和初期、公益財団法人鍋島報效会蔵)

この図は、1854年に佐賀県多布施川沿いに建造された製砲工場です。ここには次のような解説が記されています。

「嘉永6年(1853)のペリー来航後、幕府は佐賀藩に鉄製砲50門を注文し、品川に台場を建設することとした。これを受けて佐賀藩では、先の築地反射炉に続き、嘉永6年7月多布施川沿いに新たに公儀石火矢鋳立所(製砲工場)を設けて鋳造にあたり、150ポンド砲2門を献上した。本図は昭和初年に描いた考証復元図で、2基(4炉)の反射炉が向かい合っている」(※ https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/218840)

ここでは当初、多布施反射炉での大砲鋳造に関する洋書の翻訳、薬剤や煙硝、雷粉などの試験を行っていました。やがて、範囲を広げるようになり、蒸気機関や電信機についても研究を行うようになっています(※ Wikipedia)。

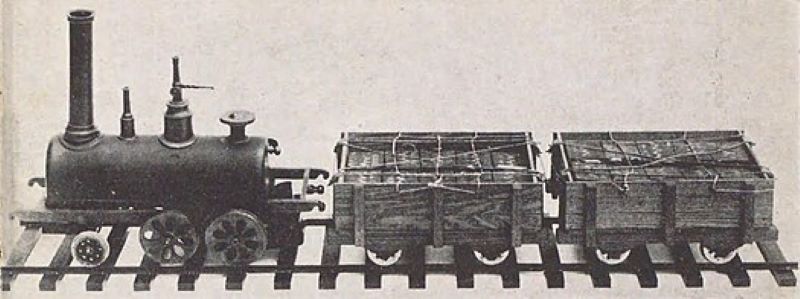

次いでに、蒸気機関車を見ておきましょう。

(※ 鍋島報效会蔵)

上の写真は、蒸気機関研究のため、佐賀藩精煉方が、安政2年(1855)に製作に着手したとされる蒸気車の雛形です。2気筒の蒸気シリンダーがありますが、ボイラーは単管で蒸気の発生量は少なく、動力の不足を補うために、歯車の組み合わせによるギヤチェンジを行っていたと考えられています(※ https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/199422)。

その2年前の嘉永6年(1853)に、精錬方の田中久重、中村奇輔、石黒寛二らが、外国の文献を頼りに製作した、軌間130 mmの蒸気機関車や、蒸気船の雛型(模型)があります(※ Wikipedia)。

(※ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Model_steam_locomotive_by_Tanaka_Hisashige_and_others.jpg)

この模型は、外国語の文献だけで、田中久重らが作り上げたものです。

先ほど、ご紹介した1855年の雛形と見比べてみると、構造自体に大きな変化はないように見えます。この模型を手掛かりに、1855年の模型が製作されたことがわかります。構造体をほぼそのままに、細部を調整し、実用化段階の材料を使って作られたのが、1855年の模型だといえるでしょう。

機関車部分、レールなどは鋼鉄で作られており、とても精緻な構造物です。

イギリスで最初に蒸気機関車が作られたのが1804年、紆余曲折を経て、実際に営業運転できるようになったのが、1825年でした。総延長40キロの走行ができるようになったのです。1840年代には急速に鉄道が発展し、主要都市間を結ぶ鉄道網が敷かれといいます。

そういえば、ダゲレオタイプの写真術が公開されたのが1839年です。以後、肖像写真に始まり、風景写真、報道写真、証明写真など、さまざま用途で写真が使われるようになっていきます。

西洋の科学技術は、機械的反復性をテコに、急速に社会を変貌させていきました。

1855年の雛形を見ると、鋼鉄を使い、精密な仕様で製作されています。蒸気機関だからこそ、とくに頑丈で高精度のものでなければならなかったのでしょう。西洋の科学技術を習得するには、そのメカニズムを把握するだけではなく、機械的な正確さが不可欠だったことがわかります。

先ほどもいいましたが、川崎道民が使ったカメラには、何度も使用された形跡がありました。精錬方で使用されていたのではないかと考えられています。このことからは、佐賀藩の科学技術研究所では、西洋の文献以外に、写真術を使って西洋の科学技術の解明を図っていた可能性も考えられます。

こうしてみてくると、西洋の科学技術の導入に積極的だった薩摩藩と佐賀藩が、最初に写真術を導入したのは、おそらく、写真ならではの正確な再現性、複製性が、西洋の科学技術の導入に不可欠だったからではないかと考えられます。

さて、幕末日本でいち早く写真術を導入したのが、薩摩藩と佐賀藩でした。この両藩にはいくつか共通性が見受けられます。

いずれも藩主が有能でした。藩を取り巻く国内情勢、海外情勢を的確に把握し、将来動向を見据えた上で、積極的な藩政改革を行っていました。幕末の動乱期に、右往左往するのではなく、確固たる信念をもって、藩を采配していたのです。

その中心にあるものは、西洋技術の導入でした。

西洋の科学技術を導入するために、両藩とも有為の人材を積極的に登用しました。そして、藩内の教育を向上させ、充実させる一方、江戸や長崎に遊学させたり、海外渡航の機会を与えたりしていました。

欧米列強に立ち向かうには、まずは、西洋の科学技術を理解し、実用化し、実践できる人材の育成が肝要だったからでした(2024/2/29 香取淳子)