■手塚雄二展の開催

2019年3月11日の日経新聞で、日本画家の手塚雄二氏の個展が2019年3月5日から18日まで、日本橋高島屋8Fで開催されることを知りました。展示作品の中には、2020年に鎮座100年を迎える明治神宮に奉納するために制作された、「明治神宮内陣御屏風(日月四季花鳥)」も含まれているといいます。記事にはこの屏風を背景に、手塚雄二氏の写真が掲載されていました。

この作品は日本橋高島屋で展示された後、横浜高島屋、大坂高島屋、京都高島屋を巡回してから本殿に納められ、その後は非公開になるそうです。今、見ておかないと永遠に見られなくなってしまうと思い、3月16日、展覧会場に行ってきました。

展覧会のタイトルは「手塚雄二展 光を聴き、風を視る」です。会場には代表作から新作まで、過去最大規模の約70点が展示されていました。

ポスター

このポスターに掲載されている作品のタイトルは、「おぼろつくよ」(91.7×102.7㎝、2012年)です。

繊細なタッチで描かれた木々の葉の隙間から、おぼろ月が姿を現しています。すっぽりと抜けたような空間に、月がほんのりと霞んで見えます。自己主張することなく周囲に溶け込み、ひっそりと浮かんでいるのです。奥ゆかしさとはこのようなことを指すのだろうという気がしました。

ひそやかな月の風情を守るかのように、木々が大きく枝を伸ばし、周辺の空を覆っています。水平軸で見ると、木々の葉の色はおぼろげながらも、左から右方向に、紫系、黄緑系、ピンク系へと変化しています。微妙なグラデーションと、その背後の空の霞んだ様子とが見事にマッチし、仰ぎ見た月の美しさが強化されています。

垂直軸で見ると、木々の葉は、上半分ほどが青紫系で色付けられ、おぼろ月を囲むように淡い黄緑系、下方と右側がピンク系、といった具合に、所々、余白部分を残しながら、場所によって葉の色を微妙に変化させて描かれていました。

水平軸、垂直軸ともに、グラデーションを効かせた色彩の変化によって、霞みがかった大気に包まれたしっとりとした情緒が描出されていました。おそらく、そのせいでしょう、この作品からは、清澄な空気、大気の気温、木々の揺らぎ、そして、葉のそよぐ音すら感じられます。

それにしても、なんと情感豊かな作品に仕上がっているのでしょう。おぼろ月に照らし出された空の色合いといい、木々の葉の柔らかな色調といい、描かれたものすべてが調和し、融合しているところに、日本の美の極致を感じました。

会場を一覧したところ、手塚氏の作品には全般にこの種の美しさが見受けられました。「おぼろつくよ」では、空を見上げた状態で描かれた構図の面白さがあります。さらに、おぼろな光の捉え方の斬新さ、木々の捉え方の大胆さ、葉の捉え方の繊細さ、等々が印象的でした。

このような特徴は、約70点に及ぶ展示作品の中で、いくつも見出すことができました。それらはおそらく、手塚氏の作品の本質に関わるものなのかもしれません。

そこで、今回は、①構図の面白さ、②光の捉え方の斬新さ、③木々の捉え方の大胆さ、④葉の捉え方の繊細さ、などの点で、特に印象に残った作品を取り上げ、ご紹介していくことにしましょう。

それでは順に、上記のような特徴が見られる作品を見ていくことにしましょう。

■構図の面白さ

斜めの線を取り入れ、画面に新鮮な感覚を生み出していた作品がいくつかありました。特に印象に残ったのが、「嶺」と「裏窓」です。

●「嶺」

構図の面白さが際立っており、しばらくこの作品の前で佇んで見入ってしまいました。「嶺」(205.6×178.0、1990年)というタイトルの作品です。

図録より。

嶺とは山の頂上、尾根といったような意味の言葉です。ところが、作品を見ると、「嶺」といいながら、山ではなくて、万里の長城でした。一瞬、違和感を覚えましたが、万里の長城は尾根伝いに築き上げられていることを思い出し、この作品はまさに「嶺」なのだと納得しました。

あるいは、万里の長城が北方民族の侵略を避けるために造営されたことに着目すれば、「嶺」はウチとソトを分ける分水嶺ともいえるでしょう。

画面の大部分を占めるのが、古びたレンガで造られた通路で、その両側は、レンガでできた低い壁で覆われています。遠方には敵台が見え、沈む夕陽に照らされた通路や壁のレンガの一部が明るく輝いています。頂上付近を見上げる位置から長城の一端が捉えられ、作品化されていました。

興味深いのは、この通路の頂上がやや右下がりの斜めの線で描かれていることです。足元のレンガも同様、すべてのレンガがやや右下がりになるよう描かれています。ですから、水平であるべき通路が傾いているように見えます。そして、右側の壁は大きく左に湾曲しているのに左側の壁はそれほどでもありません。そのせいか、この通路全体が揺らぎ、うねっているように見えてしまうのです。

この構図が気になって、しばらく見ていました。

斜線や曲線で構成された通路と壁は、建造物というよりも何か壮大な生き物、例えば龍のようなものを連想させます。そう思うと、遠方に見える敵台は龍の頭部に見えなくもありません。

通路に不自然な斜線が取り入れられているので、観客は軽い違和感を覚え、想像力が刺激されてしまいます。見えるものの背後に、何があるのか見ようとするのです。その結果、観客は、ただの建造物でしかない通路や壁に、時の流れや生命体を感じ、なんともいえない情緒を感じるようになります。

仮にこの通路が水平に描かれ、不自然な傾きを見せていなかったとしたら、この作品が放っている不思議な情緒を生み出すことはできなかったでしょう。

再び、作品に戻ってみましょう。

残照を浴びた通路の上方が、明るく照らし出されています。沈みかかった夕陽が、最後の力を振り絞って、地平線近くから光を放っているのでしょう。画面の真ん中辺りだけが明るく、残照に照らし出されています。そのおかげで遠方の敵台が黒く浮き彫りにされ、ここが万里の長城の一角であることを改めて思い知らされます。

●「裏窓」

建物の中から空を見上げた仰角の構図で描かれた作品です。建物を描いた作品としては、これまでに見たこともないとてもドラマティックな構図でした。

図録より。

タイトルは「裏窓」(217.4×166.6㎝、1992年)です。おそらくヨーロッパの街の一角なのでしょうが、このタイトルからは何の手掛かりもありません。そこで、手塚氏の年表を見ると、制作年の1992年は日本におられましたが、その前年の1991年にはフランス、イタリアを取材旅行されていました。おそらく、その時に構想された作品なのでしょう。

この作品を見ていると、まるで地底から上空を見上げているかのような錯覚に陥り、閉塞感に襲われます。周囲の建物は堅固な石造りで、窓には鉄柵が取り付けられています。そして、外部に通じる空間としては、凸型に区切られた空だけです。

日本人の感覚からすれば、息が詰まりそうな思いがする画面構成でした。

もっとも、そこに西欧の生活文化の一端を見たような思いがしました。建物の壁面や屋根で区切られた矩形の空から、わずかな光が射し込んでいます。射し込む光に照らし出された箇所だけ、モノの形が見え、色が見えるのです。よく見ると、開け放たれた窓の外扉が、緑色に塗られていることに気づきます。

ひょっとしたら、ここで暮らす人々は植物を渇望し、それに擬して、窓の外扉を緑色にしたのでしょうか。目立たないように取り入れられた緑色の中に、ここを生活空間として日々、生活を営む人々の工夫の跡を見ることができます。ヒトが描かれていなくても、ヒトの気配が感じられるのです。

この作品は、構図に妙味があるばかりか、光の捉え方が絶妙でした。わずかな空間から射し込む光によって、建物の一角を端的に捉えたばかりか、必死で生きようとしている人々の工夫の跡を照らし出したのです。

■光の捉え方の斬新さ

間接的な光によって、どこでも見かけるような風景を、別世界に変貌させた作品がいくつか展示されていました。特に印象に残ったのが、「こもれびの坂」と「炫」です。

●「こもれびの坂」

会場でこの作品を見ると、左下から右上にかけての対角線によって、画面がほぼ二分割されていることに気づきます。それをベースに、上部から中央付近にかけて、木々の葉を通して、光が降ってくるという構成です。

空から降り注ぐ光は、葉陰の形状に応じて坂道やその側面を照らし出し、まるで自由自在に模様をつけているかのようでした。大小さまざまな形状を地面や土の斜面にきらきらと浮き彫りにしているのが美しく、しばらく見惚れていました。

図録より。

作品のタイトルは「こもれびの坂」(116.7×72.7㎝、1996年)です。

一見、山道ならどこにでもありそうな光景ですが、葉陰からこぼれ落ちた光が、坂道を舞台に、非日常の煌びやかな空間を創り出していたのです。この場所、この瞬間でしか見ることのできない光景を、手塚氏は見事に結晶化し、印象深い作品に仕上げていました。

左側から斜め右上方向にかけて、木々の暗さが画面を覆っています。その背後から射し込むわずかな光が、地面や土の斜面にさまざまな文様を創り出しています。人工の光と違ってピンポイントで照らし出されるわけではなく、葉が風にそよげば、それに応じて光が射し込む空間域が異なり、地面や斜面の文様もその都度、変化します。まさに自然が創り出したアート空間といえます。その瞬間を巧みに捉え、丁寧に美しく仕上げたのがこの作品です。

●「炫」

同じように、坂道を描いた作品があります。こちらも光の捉え方がすばらしく、印象的でした。

炫

図録より。

作品のタイトルは「炫」(170.0×215.0㎝、1988年)です。日本語ではあまり見かけない文字ですが、ゲンと読むようです。まぶしく照らす、目を眩ませるといったような意味があります。

画面を見ると、確かに、坂を上った先は眩しい光に溢れていて、目がくらみそうです。木々の葉は黄金色に輝き、道路さえも上方は明るく浮き立って見えます。もちろん、道路の両側の岩のようなものも、光が当たっているところは輝きを増し、存在感を高めています。

しかも、この光が光源からの直接的な光ではなく、木々の葉を通して射し込む陽光なので、眩しいとはいえ、柔らかく、優しく、見る者を浮き浮きした気持ちにさせてくれます。両側が暗く、真ん中が明るい陽光で照らされた道路なので、その先には、平安な世界が待ち受けているのではないかとも思わせてくれます。辺り一面を満遍なく包み込むような、慈愛を感じさせる色調が印象的でした。

自然とともに生き、自然のさまざまな局面に美しさを見出してきた日本人の感性をここに見たような気がします。風景画でありながら、日本の精神文化を感じさせてくれる作品でした。

■木々の捉え方の繊細な美しさ

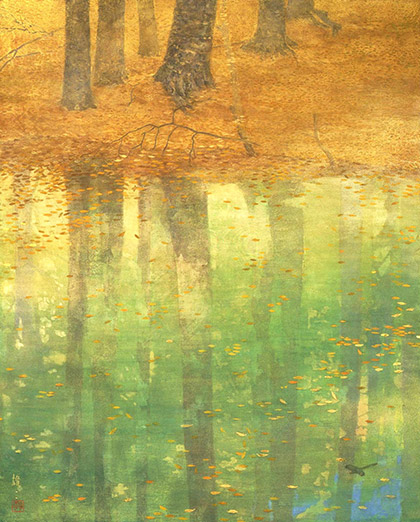

樹木の豊かさ、深淵さを表現した作品がいくつか目に留まりました。中でも印象深かったのが、「静刻」と「新緑の沼」です。

●「静刻」

実在する木々よりも水面に映った木々の方を大きく描き、意表を突く世界が描き出されていたのが、「静刻」(91.0×72.8㎝、1986年)です。これまでに見たこともないような構図でした。

図録より。

会場でこの作品を見たとき、構図の面白さと水面を照らす柔らかい光に引き付けられました。画面の色構成にさわやかな美しさがあったのです。

画面の上方、木が生えている辺りは輝きのあるオーカー系、そして、木の根元近くの水面は明るいイエロー系、遠ざかるにつれ、淡い黄緑系が広がり、そして、右下にごくわずかマリン系の色が置かれています。それらの色が帯状に、右から左下方向に流れるように配されているのです。まるで虹のような輝きと装飾的な美しさを感じました。

色と色の間はグラデーションで境目を目立たせず、穏やかなトーンで処理されているところ、見ていて気持ちが和みます。切れ味の良さを感じさせながらも、さわやかな佇まいが印象的な作品でした。

●「きらめきの森」

「静刻」と似たような色遣いで、木々が描かれている作品がありました。六曲一隻の屏風です。

図録より。

「きらめきの森」(172.6×360.0㎝、2005年)というタイトルの屏風で、横長サイズの画面に多くの木々が描かれています。こちらは「静刻」とは逆に、手前に輝きのあるオーカー系、その後ろに淡いベージュ系、そして、中ほどから上が黄緑系といった色の帯でモチーフが包み込まれていました。

色が水平に帯状に置かれていたせいか、垂直に立つ木々の境界が曖昧になり、全体に靄がかかっているような空間が生み出されていました。その結果、モチーフはそれぞれ個として存在するのではなく、全体の雰囲気の中で存在しているように見えてきます。

ふと見ると、画面の中央付近に黒っぽい小鳥が一羽、飛んでいるのに気づきます。悠然とした森の中で、誰からも脅かされることなく、低い位置で飛んでいるのが印象的でした。鳥や木々、そして、この空間に存在するものすべてがしっくりと調和し、生きている様子がうかがい知れます。この作品を見ていると、不意に、平和、平安という言葉が脳裏をよぎりました。

●「新緑の沼」

「きらめきの森」と似たような構図の作品が展示されていました。同じように横長の作品です。

図録より。

「新緑の沼」(175.0×355.8㎝、2017年)というタイトルの作品です。これは、チラシに掲載されていた近作です。新緑のさわやかさが余す所なく描かれており、思わず引き込まれて見てしまいました。構図は「きらめきの森」と似ていましたが、色遣いやモチーフの扱いなどは明らかに異なっており、こちらは奥行きが感じられる画面構成になっていました。

靄がかかっているのでしょうか、全体にぼんやりとしています。手前は背後からの暗い影が地面に落ち、中ほどは草の色がやや鮮明になっていますが、その後ろはうっすらと白く霞み、幻想的な空間が広がっています。

手前から中ほどにかけての木々は一本、一本、丁寧に描き分けられています。まるで木にも個性があるかのようです。それに反し、遠方の木々は淡い色彩とぼんやりとした形状で表現されていますから、遠近感が明確で、木立が遠くまで広がっている様子がうかがいしれます。

地面から立ち上る湿気が、靄を作っているのでしょう。それが木立全体に広がり、ここに存在するもの全てを優しく包み込んでいるように見えます。木々がそれぞれ個性を打ち出しながらも、見事に全体と調和し、平穏な空間が創出されていました。靄を描き込むことによって、画面にしっとりした統一感が生み出されているのです。

見ていると、次第に内省的になっていくのを感じます。とても精神性が感じられる作品でした。日本ならではの風景美が表現されているといえるでしょう。

■葉の捉え方

葉の捉え方が面白く、印象に残る作品が何点か展示されていました。ここでは、「秋麗」と「麗糸」をご紹介しましょう。

●「秋麗」

チラシに掲載されていた作品です。作品のサイズは78.0×111.0㎝で、2015年の制作です。

図録より。

緑色を残している葉もあれば、青味がかった葉、朱や黄色などに紅葉した葉、さらには色のくすんだ枯れ葉もあります。画面の左上と右下をつなぐ対角線のやや下辺りに余白を残し、それ以外はほとんど、大小さまざま、色とりどりの葉がそれぞれ向きを変え、形状を変えて画面を覆っています。このような画面構成には、色彩の競演がもたらす華やかさがあり、紅葉そのものの多様性を鑑賞できる効果がありました。

よく見ると、紅葉した葉にはいくつもの穴が開き、落下寸前の状態だということがわかります。生命体が果てる寸前に見せる美しさだといっていいでしょう。欠けたもの(穴のあいた葉)、滅びるもの(枯れ葉)に美しさを感じる日本的な感性を感じ取ることができます。

そして、余白部分に伸びた枝先に、小鳥が一羽、留まっています。うっかりすると見落としてしまいかねないほど小さく描かれています。この作品のメインモチーフが紅葉した葉だからなのでしょうか、まるで遠慮しているかのように描かれているところにも、日本的な感性が感じられました。

もちろん、葉よりも小さな小鳥を余白部分に加えることによって、画面が引き締まり、紅葉したさまざまな色彩が醸し出す華麗さが強く印象づける効果はありました。

興味深いのは、画面の上方から中ほどにかけての背景が、淡い褐色で色づけられていることでした。これによって、さまざまな色で描かれた葉にまとまりが生まれ、動的な様相を保ちながらも、一種の秩序が生み出されています。安定感のある構図になっているのです。

この作品にも、構図の面白さとモチーフの配置のユニークさに加え、画面に統一感を与える帯状の色彩ゾーンが導入されており、印象的でした。

●「麗糸」

葉の捉え方のユニークさに驚いたのが、「麗糸」(116.7×80.3㎝、1999年)です。

図録より。

蜘蛛の巣にひっかかった葉がいくつも、まるで糸でつながれた琥珀のネックレスのように優雅に描かれています。地面に落ちてしまうはずの枯れ葉が、蜘蛛の巣にひっかかって固定され、時に風に揺らぎながらも、思いもかけない美しさを見せているのです。

よく見ると、その中心に黒い蜘蛛が描かれ、四方に伸びる糸をコントロールしています。蜘蛛が描かれた中ほどのゾーンの背後は、まるで光に照らし出されたかのように、淡く明るいベージュ系が配され、そこから上下に向かってグラデーションで暗みを増していき、上と下は柔らかい黒が配され、闇のようです。

背景色に暗さが増すにつれ、蜘蛛の糸が目立ってくるという仕掛けです。

この作品を見ていると、何気ないところに美しさを見出し、それを作品化してしまう構想力と画力に感嘆せざるをえません。

■日本の美を再発見し、楽しむことができた展覧会

この展覧会には、「光を聴き、風を視る」というサブタイトルがついていました。手塚雄二氏の全作品を俯瞰すれば、おそらく、このように表現するのがふさわしいのでしょう。ところが、私は、多くの作品からむしろ、湿気や気温、空気、そして光の扱いの素晴らしさを感じさせられました。

最初にいいましたように、私が展示作品を一覧して感じたのは、①構図の面白さ、②光の捉え方の斬新さ、③木々の捉え方の大胆さ、④葉の捉え方の繊細さ、等々でした。ですから、そのような観点から印象に残った作品をご紹介してきました。

まず、構図の面白さという観点から、「嶺」、「裏窓」をご紹介しました。いずれも、外国の建造物をモチーフにした作品です。モチーフの選び方、扱い方、見せ方に意表を突く斬新さを感じました。いずれも堅固で頑丈に思えるレンガ造りの通路や壁、石造りの建物がモチーフでした。

画面の大部分がそれに割かれているので色調も暗く、見ていると、息が詰まりそうな気持ちになってしまうのですが、そこにわずかながら陽射しを取り込むことによって、ヒトが生きる空間に変貌させられていました。歴史を感じさせ、生活文化を感じさせられたのです。全般に暗い画面の中で、イエローオーカー系の柔らかな色が効いていました。

光の存在がいかにヒトの心を和ませるか、ヒトの生活に不可欠なものか、改めて感じさせられました。構図が面白いと思って取り上げた「嶺」、「裏窓」でしたが、いずれも光の捉え方もまた見事でした。

光の捉え方という観点から、取り上げたのが、「こもれびの坂」と「炫」でした。いずれもどこかで見たことがあるような光景でしたが、それが、自然が織りなす美として結晶化されていました。

光の量によって葉の色が異なり、照らし出される面積によって、土もまた微妙に色合いを変化させています。山中の坂道はこのとき、風によっても異なり、光によっても異なる動的なアート空間になっていたといえるでしょう。美しさを発見する視点の素晴らしさを感じました。

そして、木々の捉え方の大胆さの観点からご紹介したのが、「静刻」「きらめきの森」「新緑の沼」でした。ここでは大胆な構図を取ることによって、私たちが普段、何気なく見ている木々に新たな光が当てられていました。そうして見えてきたのが、穏やかな陽光、湿り気のある空気、風の気配などです。

最後に、葉の捉え方の斬新さという観点からご紹介したのが、「秋麗」、「麗糸」でした。穴のあいた葉や枯れ葉がこれほどまでに美しく見えるとは思いもしませんでした。

ご紹介した作品を振り返ってみると、期せずして、いずれも日本美の極致とでもいえるものだったことに気づきます。私たち日本人は古来、風や大気、光に感応し、目にははっきりと見えないものに美しさを見出し、歌に詠んできました。手塚氏の作品にはこの種のきわめて捉えにくいものが、卓越した構想力と画力でみごとに表現されていたのです。

私たち日本人はまた、穴のあいた葉や枯れ葉などの欠けたもの、生命を失う寸前のものにも、美を見出してきました。美は春や青春の中にあるのではなく、秋や老残の中にもあるということを古くから日本人は認識していたのでしょう。手塚氏はそのような感性で捉えた光景をさまざまに作品化してきました。

さらに、手塚氏の作品の多くには、光によってモチーフが独特の風情で浮き彫りにされ、大気や風がそこはかとなく漂う気配が表現されていました。全般に繊細で柔らかな色調で画面が構成されていたせいでしょうか、個々のモチーフが全体と調和し、溶け込んでいるのが印象的でした。

森羅万象、すべてのものが一つの大気の中に包み込まれていることを感じさせてくれたのです。

手塚氏の諸作品を見ていると、ふと、日本人の感性はこうだったのかと思わせられるところが随所にありました。諸作品に気持ちの奥底で深い共感を抱いてしまったのは、おそらく、この種の感性が作品に反映されていたからでしょう。日本美の極致を楽しむことができた素晴らしい展覧会でした。

印象に残った作品をご紹介するのに夢中になってしまい、肝心の 「明治神宮内陣御屏風(日月四季花鳥)」を忘れてしまっていました。 また機会があれば、ご紹介することにしましょう。 (2019年3月22日 香取淳子)