コロナ禍で、国内外のさまざまな展覧会が中止になりました。スイスのバーゼルで開催されるアート・バーゼル(Art Basel)も、今年は開催されませんでした。

アート・バーゼルとは世界最大級の現代アート・フェアで、1970年以来、毎年6月に4日間、開催されています。その後、アート・バーゼル・マイアミビーチ、アート・バーゼル香港なども開催されるようになり、世界的な広がりをもっています。

こちら → https://www.artbasel.com/about/history

■2020年アート・バーゼルの中止

2020年3月26日、アート・バーゼルは次のような文をホームページに掲載しました。コロナ感染拡大のため、9月17日から20日まで延期したという内容でした。

こちら →

今年は延期で決定したと思っていたのですが、その後もコロナ感染の勢いは衰えを見せません。3か月後、開催できる見通しが立たなくなってきました。

6月6日、ギャラリー、コレクター、協賛企業、外部専門家などとの協議を経て、今年度のアート・バーゼルの中止が決定されました。

こちら → https://www.artbasel.com/stories/art-basel-june-edition-postponed-to-september

海外からの作品輸送は可能なのか、輸送する際の安全を保障できるのか。さらには、出展ギャラリーや協賛企業の経済的な損失を補償できるのか、等々の懸念を払拭することはできなかったのでしょう。2020年のアート・バーゼルは比較的早く、中止という判断が下ささました。

一方、アート・バーゼル事務局は、6月フェアの代わりにオンラインで鑑賞できるようにし、欧州、南北アメリカ、アジア、中東、アフリカなど35ヵ国と地域から参加した282の主要なギャラリーの国際的ラインアップを紹介します。

こちら → https://www.artbasel.com/stories/ovr-details-and-highlights

オンライン・ヴューイング・ルームは6月17日から19日までがプレビューで、6月19日から26日の間、一般公開されました。そこでは、絵画、彫刻、ドローイング、インスタレーション、写真、ビデオ、デジタル作品など、近代から戦後、現代までの4,000点を超える優れた作品を見出すことができるようになっています。

アート・バーゼルのグローバル・ディレクター、マーク・スピーグラー氏は、「デジタルプラットフォームでは、リアルな展示空間が提供できるものと完全に同じものを提供できないことは十分に承知しているが、アートの世界がこのような苦難の時代を乗り越えていけるように、我々はギャラリーや作家たちを支えていきたい」と語っています。

アート・フェアが中止になって、作品鑑賞の場が失われてしまうよりも、デジタルプラットフォームを立ち上げ、ヴァーチャルな展示空間を提供してギャラリーやアーティストを支えていきたいというのです。

■オンライン・ヴューイング・ルーム

アート・バーゼルが提供するオンライン・ヴューイング・ルームは、世界の主要なギャラリーとコレクター、芸術愛好家とをつなぐヴァーチャルなプラットフォームです。ここでは、二つの独立したテーマ(「OVR:2020」と「OVR:20c」)が設定され、9月と10月に開催されます。

「OVR:2020」はこの重要な年に制作された作品に絞ったものであり、9月23日から26日まで展示されます。

「OVR:20c」は1900年から1999年の間に制作された作品で、2020年10月28日から31日までの間、特集されます。

どちらも出展者は100以下に抑えられ、それぞれ一度に6作品を展示することができるといいます。

こちら → https://www.artbasel.com/ovr

興味深いのは、ジョヴァンニ・カーマイン氏、サミュエル・ロイエンバーガー氏、フィリパ・ラモス氏等、3人のアート・バーゼル・キュレーターによる鑑賞ツアーが組まれていることでした。キュレーターたちはいったい、どのような作品を取り上げているのでしょうか。

試みに、ジョヴァンニ・カーマイン氏が取り上げた作品を見てみることにしましょう。

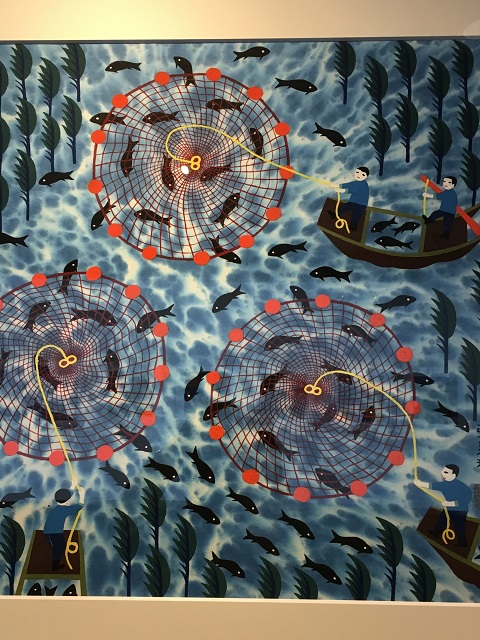

■キュレーターが取り上げた画像

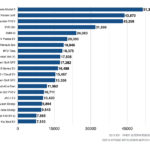

自由分野を担当するキュレーター、ジョヴァンニ・カーマイン( Giovanni Carmine)氏がお薦めとして取り上げたのは、サオ・フェイ(Cao Fei)氏, セシールB エヴァンス(Cécile B. Evans)氏, プラニート・ソイ(Praneet Soi)氏の3人です。

こちら → https://www.artbasel.com/stories/online-viewing-rooms-giovanni-carmine?lang=en

そのうち、真っ先に紹介されていたのが、北京のアーティスト、サオ・フェイ氏の作品でした。作品概要に、「RMB City: A Second Life City Planning N.4」と書かれていますから、RMB Cityシリーズの一つなのでしょう。

私はこの画像に最も惹きつけられました。

この作品についてジョヴァンニ・カーマイン氏は、「サオ・フェイ氏の独創的な企画であるRMB Cityは、VRとデジタル技術が提供するさまざまな可能性を芸術に利用するというやり方で表現している」と解説しています。

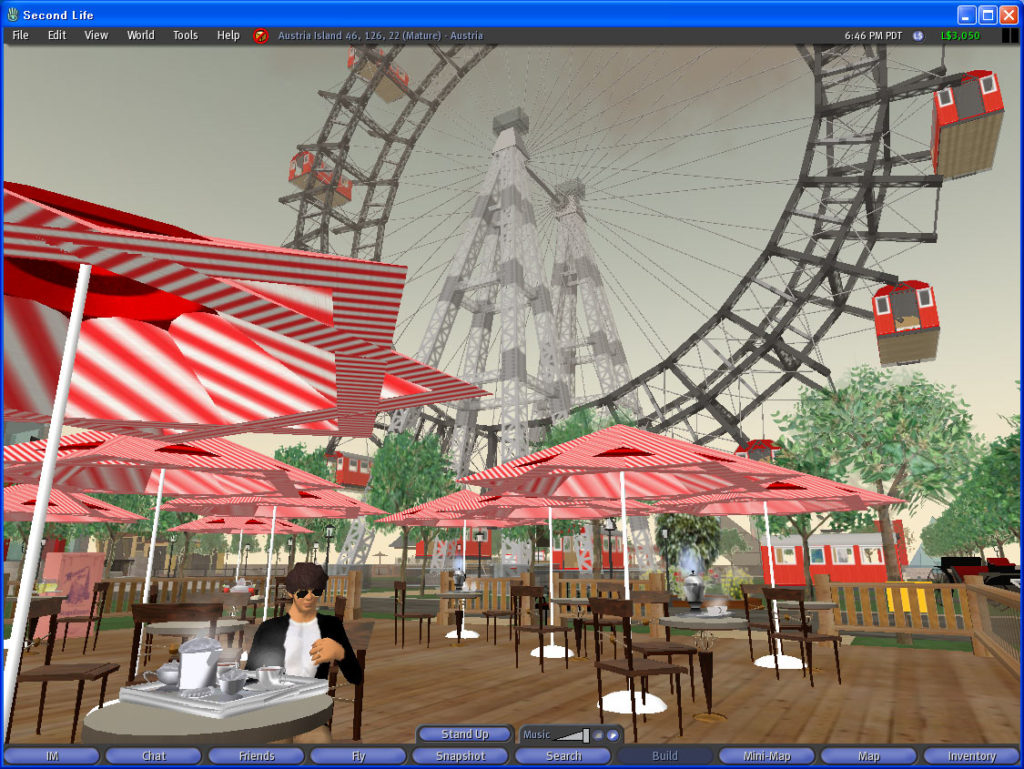

そういわれてみれば、この画像はアニメの一場面のような印象です。さらに、作品のタイトルは「A Second Life City Planning N.4」でしたから、ひょっとしたら、セカンドライフ(Second Life;コミュニケーションツール)を使った動画の一部なのかもしれません。しかも、この作品が制作されたのは2007年です。

ちょうど2007年ごろ、日本でもセカンドライフ(Second Life)というコミュニケーションツールが話題に上ったことがあります。これは、ネット上の3D仮想空間で自分のアバターを操り、他の参加者とコミュニケーションできるツールです。

すっかり忘れていましたが、サオ・フェイ氏の作品を見て、私は記憶の底に眠っていたセカンドライフを思い出しました。

2007年当時のセカンドライフの画像を見てみることにしましょう。

出雲井亨、『日経XTECH』、2007年7月13日

ここでは、遊園地で一人紅茶を飲んでいる男性が表現されています。描かれている男性はアバターで、湯気の出るティーカップ、その背後の観覧車もすべてユーザーが制作したものです。

このように、セカンドライフというツールを使えば、ユーザーが設定したアバターを通して、仮想世界でのコミュニケーションを展開することができます。SNSに押され、いまではすっかり忘れ去られてしまいましたが、仮想空間でコミュニケーションできるツールとしてもてはやされた時期がありました。

再び、サオ・フェイ氏の作品を見てみると、この女性はまさにアバターです。分身として、RMB Cityという仮想空間の中で、さまざまなコミュニケーションを展開しているのでしょう。

サオ・フェイ氏は2007年から2011年までRMB Cityシリーズを制作し続けてきたといいます。

■サオ・フェイ氏の画像

それでは、サオ・フェイ氏の画像を詳しく見ていくことにしましょう。

Cao Fei, RMB City: A Second Life City Planning N.4, 2007

この画像でまず目につくのは、朱色の柱が立ち並ぶ宮殿、その端に立つ白いトサカのような帽子を被った女性、そして、左隅に描かれた車輪です。一見、奇妙なモチーフの取り合わせですが、斬新でしかも調和がとれていて、引き込まれます。

左端の車輪は銀色で描かれ、白っぽいコスチュームの中で輝いている女性と調和しています。女性の髪の毛、トサカのような帽子、ブレスレット、腕に抱えた円形の造形物、黒いドットの入ったワンピース、いずれも白か銀色で描かれており、女性にメカニックな輝きを添えています。

女性の背後には朱色の円柱が立ち並び、白色の中で輝く女性と見事な色彩のコントラストを形成しています。モチーフの背後には、紺碧の海と残照に輝く空が見えます。いずれもモチーフをくっきりと際立たせる効果のある色調です。

女性の後ろには朱に塗られた10本ほどの円柱が続き、観客の視線を遠景に誘導する役割を担っています。半円の車輪から、女性が腕に抱えた円形の造形物へ、円形の造形物から先は垂直方向に変換し、立ち並ぶ円柱へと連鎖の輪が広がっていきます。

円形を縦横に巧に変換させることによって、視覚的な動きが生み出されているのです。朱の円柱は対角線上に、幾何学的な調和を保ちながら、前景、中景、遠景をつないでいます。目を細めてみると、そうすることによって、画面を構造的に安定させる効果が得られていることがわかります。

モチーフを見ると、きわめてメカニックな造形になっているのですが、全体にしっとりとした落ち着きがあります。絵画作品としての奥行が感じられるのです。そのような印象を与えるのはおそらく、背景のせいでしょう。海なのでしょうか、濃い青で表現された部分、そして、残照の輝きを見せる空がとても丁寧に絵画的に描かれているのです。

奇妙なモチーフの取り合わせ、色彩のバランス、前景、中景、遠景をつなぐ幾何学的構造、そして、古典的絵画の味わいのある背景、それらが見事に調和しており、とても美しいと思いました。

サオ・フェイ氏の独創的なプロジェクトRMB Cityは、VRなどデジタル技術を駆使して作品化されています。彼女が創り上げた仮想空間は魅力的です。

カーマイン氏は、この作品について、シュールレアリストのユートピアであり、先見の明のあるコミュニティ構築実験だと評しています。

■RMB City: A Second Life City Planning N.4

カーマイン氏のおかげで、私は彼女の作品の一端を知ることができました。果たして彼女はどのような思いで、この作品を制作したのでしょうか。気になって調べてみると、彼女がこの作品について語っているページが見つかりました。

タイトルの「RMBシティ:セカンドライフシティプランニング」については、「人民の通貨」である人民元の頭字語であるRMBと名付け、ポストモダンの遊園地で、急速に進化する中国の都市の凝縮されたイメージを提供する」と彼女は語っています。

そして、架空の島には、人民英雄記念碑、国立大劇場、中国北部の工場、レムコールハースのCCTVタワー、仏教寺院、毛沢東の像、三峡ダム、 国立競技場などを配置し、伝統、共産主義、資本主義のシンボルを衝突させ、現代の中国の複雑さを浮き彫りにするといいます。

たしかに、この画像を見ると、中国を象徴するものが、所狭しとばかりに架空の島の上に表現されています。島に配置できなかったパンダやCCTVタワーなどは空中に浮かぶ格好でレイアウトされ、中国の過去、現在が象徴されています。

RMB City: A Second Life City Planning N.4

斬新なデザインの建物は、現在目覚ましい勢いで開発を進めている先端セクノロジーを連想させますし、パンダや仏教寺院は中国文化の象徴、そして、黒煙は世界の工場といわれた中国の労働力を示しています。

現在の中国は、パンダや仏教寺院に象徴される伝統文化を引きずりながらも、実際は共産主義体制の下、国家資本主義によって経済が運営されています。きわめて複雑な社会構造であり、当然のことながら、その社会的な歪みも大きくなっています。その象徴が工場から立ち上がる黒煙です。

この画像だけでも面白いですが、実はこれは映像作品なのです。さっそく探してみると、彼女が制作した6分1秒の映像が見つかりました。ご紹介しましょう。

こちら → https://youtu.be/8-ig_lnO7uU

さらに調べてみると、サオ・フェイ氏は2007年以降、セカンドライフに集中して作品を制作していることがわかりました。

中国の近代化と資本主義的で理想主義的な展望を参照しながら、彼女はグローバルコミュニケーションが人々の想像力や価値観、生活様式に影響を与える状況をRMB Cityシリーズによって明らかにしていこうとしているのです。

こちら → https://kadist.org/work/rmb-city-a-second-life-city-planning-04/

サオ・フェイ氏は、マルチメディア・アーティストで、現実世界と架空世界との相互作用に焦点を当てた作品で知られています。写真、パフォーマンス、ビデオ、デジタルメディア等々、境界を越えてさまざまな作品を制作してきた彼女は、20世紀後半の時代精神の権化であり、デジタル時代の若者文化の形成において、映像制作が果たしてきた役割を鮮やかに反映しています。

■サオ・フェイ氏が語る来歴とRMB City

サオ・フェイ氏とはいったい、どのような人物なのでしょうか。作品を見ているうちに、俄然、興味が湧いてきました。調べてみると、ユーチューブに短いインタビュー映像がアップされていたのが見つかりました。2016年に開催された「Bentu Exhibition」でインタビューされたものです。

それでは、ご紹介しましょう。

こちら → https://youtu.be/3hISycCZp9M

興味深いのは、サオ・フェイ氏の両親がソ連で活動していたアカデミックな芸術家だったということです。当然のことながら、彼女は両親の資質を受け継ぎ、その影響を受けているのでしょう。

ところが、彼女は1990年代後半の映像作品、とくに芸術映画に深く影響されたと語っています。そこにはアカデミックな教育システムにはない刺激があって、引き込まれ、その後の作品にそれは反映されていると述べています。

サオ・フェイ氏は、中国の田舎の都市化、現在のグローバル化の動き、そして、人々の生活状況などに関心を抱き、作品化してきたといいます。労働者階級、とくに生産ラインの工場で働く人々が、相互に深くつながり合った世界にいながら、実際は、孤立して生きている状況に焦点を当てて制作してきたと語っています。

とても興味深く思いました。現代社会の歪みをコンセプチュアルに思考し、デジタル技術を駆使して作品化していくところに現代アート作家ならではの真髄が感じられます。

RMB city プロジェクトは2007年に始まり2011年に終わりました。この名前をつけたのは、RMBが人民元(Rénmínbì)の略語だからだそうです。RMBをプロジェクト名にすることによって、一連の作品が経済の観点から、中国の都市化のプロセスを凝縮していることが示唆されています。

RMB cityと名付けられた作品に、次のようなものがあります。

RMB City 5, 2008, digital c-print, 120 × 160 cm

1978年に広州で生まれた彼女は、改革開放後の中国の市場経済化を目の当たりに見て成長してきています。

その成長過程で、社会に及ぼす経済の力を様々な局面で見てきたのでしょう。この作品には随所に市場化の要素が見られます。ポップカルチャーの影響も感じられますが、抑制されて表現されています。両親から受け継いだアカデミズムの影響でしょうか。

■現代社会を捉えるアーティストの感受性

2007年にこのプロジェクトを始めたとき、サオ・フェイ氏はもっと楽観的な見方をしていたといいます。ところが、次第に中国経済は衰退し、2011年にこのプロジェクトを終える頃には、経済危機に陥り始めていたと彼女は述べています。

当時、まだ世間一般にそのような認識はなく、人々はオプティミスティックで、楽しいことに夢中でした。ところが、彼女はそうではありませんでした。芸術家ならではの繊細な感覚で、彼女なりに中国の経済的危機を感じ取っていたのでしょう。

作品のモチーフとして現代社会を照射したとき、見えてくるのは労働者の疲弊した姿、あるいは、孤立した姿だったのでしょう。メディアが発達し、相互に深くつながりあえる社会になっていながら、実はそうではないところに、彼女は社会の歪みを感じたのでしょう。

社会を支え、経済を回していく役割を担っている労働者がそんな姿でいるところに、彼女は危機を感じ取っていたのかもしれません。労働者の心理的危機は社会そのものの危機であり、結果として経済の危機につながっていくのです。

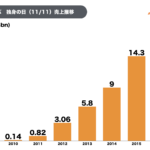

実際、2011年の中国の実質経済成長率を見ると9.2%で、2010年の10.4%よりも落ちています。しかも、年初から次第に成長率は落ちていき、10月-12月期は8.9%へとペースダウンしています。数字が物語っているように、実際は、もはや楽観的ではいられない状況になっていたことがわかります。

サオ・フェイ氏の挑戦的な作品に気を取られ、つい、横道にそれてしまいました。2020年アート・バーゼルの中止から、コロナ下の美術市場を考えるつもりが、サオ・フェイ氏の刺激的な作品に出合ってしまいました。改めて、作品の力は作家の洞察力、思考力、感受性に支えられていると感じさせられました。(2020/8/31 香取淳子)