■ピサロに続いた、ラニー派の若い画家たち

カミーユ・ピサロは1885年頃、息子のリュシアン・ピサロと同世代の若い画家たちが結成したグループ、ラニー派に参加しました。50代半ばでの冒険でした。そこで出会ったシニャックの紹介でスーラに会い、直接、点描画法の説明を聞いて、ピサロは確信しました。これこそ、自分が求めていたものだと思ったのです。

それは、印象派の筆触分割画法に光学理論を取り入れ、科学的な法則性を徹底させた画法でした。モチーフはもちろんのこと、画面全体を、光学理論に照らし合わせた色彩の粒子で捉え直して描く画法です。理論通りに描くには、なによりも、根気強さと緻密さが必要でした。

果敢にも、ピサロは挑戦しました。すでに印象派の画家として認知されていたにもかかわらず、この困難な作業に取り組んだのです。

当初、もっとも積極的に点描画法で制作していたのはピサロでした。

スーラの点描理論に心酔していたシニャックでさえ、まだ積極的に点描画法を取り入れていませんでした。というのも、点描画法では、理論に忠実でなければ、作品を完成させることはできず、理論通りに描こうとすれば、膨大な時間がかかったからです。点描法で描くには、根気強さと、緻密に仕上げていく計画性が必要でした。

それを50代半ばのピサロが率先して、実践していったのです。周辺にいた若い画家たちが影響されないはずがありませんでした。

まず、シニャックが、ピサロの熱意に刺激され、この画法で作品を制作しはじめました。その後、ラニー派の若い画家たちが次々と、まるでピサロに背中を押されるようにして、点描画法を取り入れ始めました。

リュスもそのうちの一人でした。

果たして、彼は点描でどのような作品を描いていたのでしょうか。調べてみると、点描法によるリュスの初期作品と思われるものが見つかりました。パリの街角を描いた作品で、タイトルは、《パリの通り》です。

■《パリの通り》(Calle de París, 1886-1888)

1886年に描き始め、1888年に完成させたのが、《Calle de París》(パリの通り)です。

(油彩、カンヴァス、32.7×40.7㎝、1886-1888年、スペイン国立ティッセン=ボルネミッサ美術館)

この作品は、描き始めてから完成させるまでに2年もかかっています。それなのに、どう贔屓目に見ても、スーラの理論通りに描かれているとはいえません。相当、難航して仕上げたのでしょう。

それにしてもこの作品を制作するのに、2年もかかったとは・・・。驚いてしまいます。

この制作時間の長さは、点描法の難しさを示すものであり、また、リュスが戸惑い、迷い、試行錯誤しながら、作品を完成させた過程でもあります。

ひょっとしたら、リュスは、点描画法をまだ完全に理解しないまま、描き始めていたのでしょうか。

点描画法について彼は、私立の美術学校アカデミー・シェイスで学んでいた頃、レオ・ゴーソン(Léo Gausson, 1860-1944)から、聞いたことがありました。当時、スーラ(Georges Seurat, 1859-1891)が考案した点描画法は、若い画家たちの間でウワサになっていました。彼らの関心をかきたてずにはおかない、最新の理論を踏まえた科学的な画法だったのです。

もちろん、リュスはスーラから直接、聞いたわけではなく、あくまでも間接的に、スーラの理論をゴーソンから聞いていたにすぎません。ただ、光学理論、色彩理論を踏まえ、筆触分割法をさらに精緻化させたこの画法は、科学の時代といわれた19世紀半ばの若い画家たちの気持ちを捉えました。

若い画家たちは当時、百花繚乱の印象派の画家たちの中には入っていけず、自分の立ち位置を求め、新しい画法に敏感になっていました。

産業革命を経て、時代は大きく変化し、科学への志向性が高まっていました。リュスをはじめ、若い画家たちが、法則性、規則性を重視した点描画法に興味を抱き、惹かれていったのは自然の成り行きでした。

リュスは半ば当然のことのように、点描画の世界に入っていきました。28歳の時でした。画家としてまだ認知されておらず、確固たる信念もあったわけではありません。ただ、彼は、カミーユ・ピサロが積極的に点描画法を推奨し、制作するのを間近で見ていました。点描画法とはどういうものか、見聞きする機会があったのです。

もっとも、それだけでは難解なスーラの理論を理解し、その画法を習得することはできません。

案の定、《パリの通り》を見る限り、画面から、光学理論に基づいた科学性、法則性といった要素を見ることはできませんでした。どうやら、この時点ではまだ、リュスがスーラの掲げる理論を十分に理解し、その本質を会得していたとはいえないように思います。

この作品は一見、点描画法で描かれているように見えます。ところが、よく見ると、点描画法が適用されているのは空と道路に落ちた影ぐらいでした。

画面全体が点描画法で描かれているのではなく、一部に取り入れられているという程度なのです。しかも、空にしても、道路に落ちたビルの影にしても、タッチが不揃いで、ことさらに大きいのが目につきます。

そのせいか、この作品で用いられた画法は、点描画法ではなく、むしろ、印象派の筆触分割法のように思えます。

興味深いのは、空と道路に落ちたビルの影とが、補色関係にある青系統と黄系統の色を呼応させて描かれていることです。その配色には絶妙なコントラストとバランスがあり、洗練されたパリの街角らしさを印象づけていました。

とくに、青系統の色が作品の印象に大きく影響しています。

たとえば、画面右側のビルの壁面に落ちた影、左側のビルの中ほど壁面にまで落ちた影には、適宜、セルリアンブルーが取り入れられています。このブルーは、道路いっぱいに伸びた影、道路を挟む二つのビルの壁面の一部、さらには、空の一部にも使われており、画面に統一感と洗練された落ち着きをもたらしています。

通りには、行き交う多数の人々が、ごく小さく描かれていました。中には、道路に落ちたビルの影を表すドットよりも小さく描かれたものもあります。形状はそれぞれ、不揃いでアンバランスなのですが、そのアンバランスな組み合わせの中に、雑踏の雰囲気がよく出ていました。

この《パリの通り》を見る限り、リュスはまだ、自身の画法へのこだわりから抜け出ることができなかったように見えます。点描画法を全面的に受け入れてしまうことへの躊躇いのようなもの、あるいは、画法を変えることへの創造者の内なる抵抗とでもいっていいようなものが、この作品の画面から滲み出ているように思えました。

さて、リュスは、2年もかけて《パリの通り》を仕上げました。その一方で、制作途中の1887年に、スーラの理論と画法に則った作品を数点、仕上げています。1887年に完成されたそれらの作品は、第3回アンデパンダン展に出品されています。

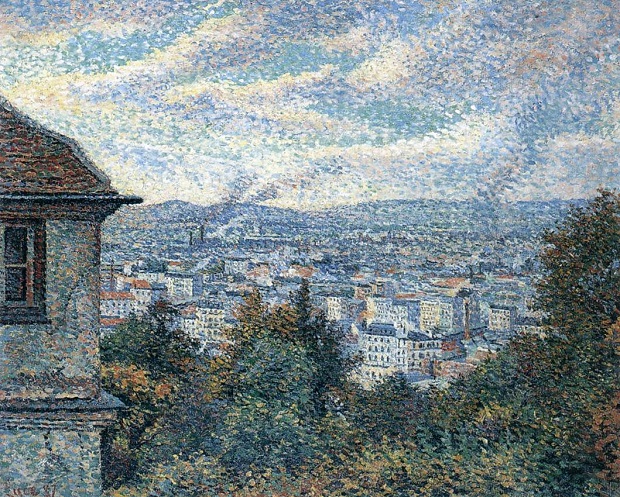

《モンマルトルからのパリの眺め》(View of Paris from Montmartre)は、1887年に点描法で制作された数点のうちの一つです。

それでは、この作品を見ていくことにしましょう。

■《モンマルトルからのパリの眺め》(View of Paris from Montmartre, 1887)

これは、一見して、点描法で描かれたとわかる作品です。

(油彩、カンヴァス、54×64㎝、1887年、スイス プチ・パレ美術館)

左手前の建物の屋根、外壁、窓、いずれを見ても、綿密に計算された色を組み合わせ、細かいタッチの点描法で描かれています。建物から右側に広がる林もまた、濃い緑、浅い緑、褐色、黄色、さまざまな色で点描されています。

この作品は《パリの通り》とは違って、精緻に画面構成され、細かいタッチで点描されています。画面全体が色粒子の組み合わせだけで構成されているように見えます。まさに、点描画法で描かれた作品です。

画面には、静かで落ち着いた雰囲気が漂っています。生気は失われておらず、木々の葉が風にざわめく様子すら感じられます。

背後にパリの街並みが広がっており、静けさの中にやや憂いを含んだ詩情が感じられます。青系統の色を中心に、適宜、配されたオレンジ色が、大小の建物になんともいえない興趣を添えています。それが差し色となって、かすかなコントラストを生み、統一感のある色調の下、歴史を刻んだ大都会の風格を画面に滲ませていました。

遥かかなたには丘が広がり、どんよりとした雲がその上の空を幾重にも覆っています。大きく広がる空は、やはり青系統を基調色とし、所々に補色であるオレンジを配して構成されています。

このような配色によって、空とパリの街並みとを呼応させて一体化し、大都会ならではの憂いを含んだ様相を情感豊かに描き出しているのです。近景、中景、遠景の色と形状のバランスが見事です。

この作品を見ているうちに、私はふと、リュスはこの時期、点描法を使って、自身の作品世界を作り直しつつあったのではないかという気がしてきました。というのも、《モンマルトルからのパリの眺め》には、点描法で描かれていながら、動きがあり、生命の躍動を感じさせる要素がみられるからでした。

この作品が制作されたのは1887年です。1886年に描き始めた《パリの通り》がまだ完成しないうちに、リュスは新たな画題に取り組み、点描法で仕上げていたことになります。

1886年から1888年にかけての期間、リュスは《パリの通り》に取り組んでいました。ところが、その制作途中の1887年に、《モンマルトルからのパリの眺め》点を仕上げていたのです。これには驚きました。

《モンマルトルからのパリの眺め》は、《パリの通り》に比べ、はるかに完成度の高い点描法で描かれていました。つまり、リュスはわずか1年ほどのうちに、スーラの理論と画法を自家薬籠中のものにしていたのです。

しかも、スーラの提唱した点描法をそのまま踏襲するのではなく、自分らしさを表現できるよう、構図や配色、モチーフの配置などを考え、画面を構成していました。点描法で描かれた作品の中に、リュスならではの独自性を加えていたのです。

この期間、画家としてのリュスにどのような変化が見られるのでしょうか。

《パリの通り》と《モンマルトルからのパリの眺め》を比較しながら、リュスの変化を探ってみることにしましょう。

■《モンマルトルからのパリの眺め》vs《パリの通り》

それでは、点描画法に挑戦したリュスの二つの作品を見比べてみましょう。

先ほど見たように、《モンマルトルからのパリの眺め》は、スーラの色彩理論を踏まえ、点描法を駆使して描かれていました。一方、《パリの通り》は、点描法というよりはむしろ、筆触分割法で描かれているように思えました。

後に、新印象派の画家といわれるリュスですが、《パリの通り》に関しては、印象派の作品のように見えます。

何によって、そのような印象の違いが生み出されたのでしょうか。

画題からいえば、両作品とも俯瞰してパリの街を捉えている点に変わりはありません。一方はモンマルトルの丘から、もう一方は高いビルの窓から捉えた光景です。中景・遠景なのか、それとも、近景・中景なのかという違いはあっても、パリの街が捉えられていることに変わりはないのです。

ところが、両者の印象は大きく異なります。《モンマルトルからのパリの眺め》には、写真のように機械的な正確さで対象を捉えた作品という印象があります。一方、《パリの通り》は、画家のフィルターを通し、画家の感性を総動員して対象を捉え、情感に従って描かれた作品という印象なのです。

両作品とも、ドットを単位に画面が構成されている点で、共通しています。大きく異なるのは、ドットの大きさと、その均質性です。

《モンマルトルからのパリの眺め》は、機械的な正確さで、パリの街が表現されているという印象がありました。それは、さまざまな色の小さくて均質のドットを単位とし、モチーフの形状に合わせ、色彩理論に基づいて配置され、画面が構成されているからでしょう。いってみれば、色の粒子を単位に作品が構築されているのです。

左手前の建物の屋根、壁面、窓枠などを見て、わかるように、ドットに載せられた色は実に多種多様です。だからこそ、モチーフの陰影、明暗、遠近を表現することができているのですが、ちょっと引いて画面全体を見ると、その色調はスモーク調で、くすんで見えます。

一方、《パリの通り》は、点描というより、不揃いで大きなドットが、空や路上にランダムに置かれているという特徴があります。ドットが不揃いで大きいせいか、ここでは、色彩の多様性より、セルリアンブルーとイエローオーカーの濃淡を組み込んだ色構成が強く印象づけられます。

しかも、画面すべてがドットで構成されているわけではありません。建物の壁面に射す陽光、路上に落ちる影、その背後に広がる空の明るさのグラデーションなどを表現するのに、不揃いで大きなドットが使われているだけです。

私がこの作品を見て、まず、印象派の雰囲気を感じましたが、それは、不揃いで大きなドットで表現された光と影が、雑然とした画面の中に動きを生み出し、生気を与えていたからでした。

その一方で、補色関係にある2種類の色を基本色に、コントラストとバランスを拮抗させて、画面構成されていたところに、新印象派の雰囲気を感じさせられました。

一つの作品に、印象派の要素を新印象派の要素が混在していました。だからこそ、私はこの作品に、リュスの戸惑い、躊躇い、といったようなものを感じたのです。

■点描画法に対するリュスの挑戦と模索

《パリの通り》と《モンマルトルからのパリの眺め》を見比べてみたとき、私は、作品の巧拙、点描画法の完成度よりも、まず、点描画法に対する迷いがあるか、否かが気になりました。2年もかけて完成させた《パリの通り》には、点描画法に完全に移行しきれないリュスの迷いや躊躇いといったものを強く感じさせられたからです。

リュスは、《パリの通り》ではなぜ、完全に点描画法を取り入れなかったのでしょうか。

先ほど、《パリの通り》と《モンマルトルからのパリの眺め》を見比べてみましたが、点描画法に忠実に描くと、画面全体がくすんだ色合いになってしまうことがわかりました。さまざまな色を小さな均質のドットに載せ、色彩理論に沿ってカンヴァスに併置すると、彩度が低くなってしまうのです。

ひょっとしたら、1886年の時点でリュスは、このことを気にしていたのではないかという気がしたのです。

一方、《モンマルトルからのパリの眺め》の画面には、躊躇いと思えるようなものがつゆほども見られませんでした。リュスは迷うことなく、スーラの色彩理論に従い、徹底した点描法でこの作品を描いています。

わずか1年の間に、リュスに一体、何があったのかといえば、モンマルトルへの引っ越しでした。リュスは1887年からモンマルトルに住みはじめ、新印象派の画家たちと交流を深めています。

点描法への関心が、この時、一挙に実践に傾いたのでしょう。点描法で描くには最高の環境でした。実勢、1887年に制作された作品はいずれも、それまでの迷いが吹っ切れたように、精緻に点描法を取り入れ、作品を数点、完成させています。

だからこそ、《パリの通り》の存在を看過することができないのです。

1887年はまだ、《パリの通り》を制作中でした。ですから、その当時、手掛けていた作品のように、点描法に忠実に描き直すこともできたはずです。それなのに、敢えてそうしなかったところに、リュスのこだわりを感じざるをえないのです。

こうしてみてくると、《パリの通り》を制作しはじめた1886年から、ようやく完成させた1888年にかけての期間は、リュスにとって点描画法への移行期だったといえるでしょう。

1887年に点描法で制作された数点の作品は、リュスが画家として認知される契機となりました。

■第3回アンデパンダン展

点描画法で仕上げた数点の作品は、1887年に開催された第3回アンデパンダン展に出品されました。先ほど、ご紹介した《モンマルトルからのパリの眺め》は、そのうちの一つです。

スーラと共に点描主義の代表とされるシニャックは、出品されたリュスの作品の出来栄えに感動し、作品を購入してしまったほどでした。

シニャックがリュスのどの作品を購入したのか、気になったので、調べてみました。シニャックが購入した作品は、《The Toilet》(1887)でした(※ https://www.wikiwand.com/en/Maximilien_Luce)。

そればかりではありません。

美術史家のマリーナ・フェレッティ・ボキョン(Marina Ferretti Bocquillon, 生年不詳)は、評論家のフェネオン(Félix Fénéon, 1861-1944)が1887年のアンデパンダン展に出品されたリュスの作品に感嘆し、シニャックは彼をグループの中心に招き入れたと記しています。(※ 『新印象派―光と色のドラマ』、p.13、2014年、日本経済新聞社)

ちなみに、フェネオンと言えば、当時、頭角を現しつつあった美術評論家です。スーラの《グランジャット島の日曜日の午後》を絶賛して雑誌に寄稿し、「新印象派」と名付けて新印象派のブームを作った人物です。

その評論家のフェネオンがリュスを評価し、称賛したばかりか、1888年には彼の企画で、リュスの最初の個展を開催したほどでした。

リュスは、当時、影響力を持っていた美術評論家や新進の画家たちから評価され、新印象派の画家として認知されるようになりました。第3回アンデパンダン展は、リュスにとって忘れることのできない展覧会となったのです。

以来、彼は、毎年、アンデパンダン展には出品しています。それは、1915-1919年を除き、亡くなる1941年まで続きました。その間、1909年にリュスは同協会の副会長に選出され、1935年にはシニャックの後を継いで会長になっています。

さて、アンデパンダン展(Salon des indépendants)は、スーラやシニャックらによって1884年、パリに設立されたアンデパンダン美術協会が開催する展覧会です。無審査、無賞、自由出品を原則としています(※ Wikipediaより)。

この展覧会は、フランス美術界を牛耳ってきた王立絵画彫刻アカデミー(Académie Royale de Peinture et de Sculpture)が開催する保守的なサロン(Salon de Paris)に対抗して、開催されるようになったという経緯があります(※ 前掲)。

アンデパンダン美術協会の中心メンバーであるシニャックは、第3回アンデパンダン展に出品されたリュスの作品を見て、その力量に惚れ込み、彼を中心メンバーの一人として迎え入れました。

リュスにとってどれほど名誉に思えたことだったでしょう。この時、リュス29歳、木版職人を辞め、画家を志してわずか4年目のことでした。

職人階級の子どもとして生まれ育ったリュスは、理論を構築することはできませんでしたが、描くことについては類まれな才能に恵まれた画家でした。だからこそ、シニャックは彼を中心メンバーに引き入れたのです。リュスは新印象派の画家として、活躍していくことになります。

それでは、シニャックが購入したのはどのような作品なのか、見てみることにしましょう。

■《The Toilet》(1887)

シニャックが購入したのは、《The Toilet》という作品でした。《モンマルトルからのパリの眺め》と同じ、1887年に制作されています。

(油彩、カンヴァス、92×73㎝、 スイス プチ・パレ美術館 )

画面中央で、男が上半身裸になって、身体を拭いています。仕事に出かける前に、身支度をしているところなのでしょう。俯き加減の横顔はまだ眠そうに見えます。椅子には上着が引っかけられており、洋服掛けには帽子とコートが掛けられています。単身労働者の生活の一端があぶりだされています。

この画面を見て、まず気づくのが、左から射し込む陽光です。

左の窓からは、さんさんとした陽光が射し込んでいます。陽光は、透明部分を残しながらも、白を基調にして、青、オレンジ、赤などを織り交ぜて点描されています。精緻に描かれており、光が粒子状になって、部屋に射し込んでいる様子をはっきりと見て取ることができます。

点描法でなければ、ここまでありありと光の様相を描き出すことはできなかったでしょう。

溢れ出す光の粒子は、男の背中、上腕、ズボンを明るく輝かせる一方、その対極に影を作り出しています。煌めく光とその影が、筋肉隆々とした上腕、割れた腹部を強調しています。

逞しく盛り上がった上腕や腹部の筋肉は、肌の色合いを微妙に変化させることによって、リアルに描かれています。これもまた、小さな粒子状で色を置く点描法だからこそ、可能になった表現だといえるでしょう。

狭い部屋には、粗末な椅子と洗面器が載るだけの小さなテーブルが置かれ、床には古ぼけた靴、酒瓶、壺、くず入れ、布切れなどが散らばっています。乱雑で飾り気のない部屋の様子から、日々、働いて寝るだけの肉体労働者の生活状況が浮き彫りにされています。

興味深いのは、光と影の扱い方です。左の窓から射し込んだ光は、上半身裸の男の背中や上腕を明るく照らし、そのまま、反対側の右の壁に大きく影を落としています。その光と影が、絶妙なコントラストの下、メインモチーフを際立たせ、画面に動きを生み出し、生気を与えています。

点描法で捉えられた光と影が、平凡な日常の生活シーンを劇的なものに変えているのです。その一方で、この光と影は、さまざまなモチーフに立体感を与え、画面にリアリティをもたらしています。

スーラの作品にしても、シニャックの作品にしても、点描法で描かれた作品は、ともすれば躍動感や立体感を失い、リアリティを喪失しているのが常でした。リアリティを求める画法ではないので当然なのですが、リュスのこの作品は、点描法で描かれていながら、どのモチーフにもリアリティがあり、躍動感や立体感が失われていませんでした。

この作品を見たシニャックが感動して、購入することを決めたのも無理はありませんし、画家カミーユ・ピサロや評論家のフェネオンが絶賛したのも当然のことでした。

そういえば、《モンマルトルからのパリの眺め》にしても、《The Toilet》にしても、1887年に制作された作品です。

リュスは1887年からモンマルトルに住むようになって、新印象派の画家たちと交流を深めていました。彼らを参考にして点描法を取り入れ、自身の画風を広げていったのでしょう。1887年に点描画法で描いた作品が注目されて以来、リュスの作品から、点描法に対する迷いや躊躇いが払拭されたように思います。

その後も、リュスは点描法で作品を制作し続けています。

《モンマルトルからのパリの眺め》(1887年)や《The Toilet》(1887年)を描き、《パリの通り》(1886-1888年)を仕上げた後、リュスはラニーを訪れ、《ラニー=シュル=マルヌの鉄橋》(1889年)という作品を制作しています。

次に、この作品を見てみることにしましょう。

■《ラニー=シュル=マルヌの鉄橋》(Lagny, le pont de fer sur la Marne, 1889)

リュスが画家を志すようになった頃、レオ・ゴーソンや、エミール・ギュスターヴ・カヴァッロ・ペドゥッツィと共に、パリ郊外のラニー=シュル=マルヌで過ごしていたことがありました。

第3回アンデパンダン展で評価された後、彼はそのラニーを訪れ、1889年に仕上げたのが、《ラニー=シュル=マルヌの鉄橋》というタイトルの作品です。

(油彩、カンヴァス、50×61㎝、1889年、個人蔵)

スーラやシニャックほど小さな点ではありませんが、この作品も、明らかに点描画法で制作されています。イエローオーカー系を基調にまとめられているせいか、水面の煌めき、橋げたや建物、護岸壁に射し込む陽光に、柔らかな明るさが感じられます。

この作品もまた、光と影によって画面が劇的に構成されています。

さんさんと降り注ぐ陽光の下、川面に伸びる鉄橋の影と、背後から手前の護岸壁に伸びる影が、画面を立体的に構成し、情感を添えています。青系とオレンジ系の色を併置して点描された影の色合いが優しく、ほのぼのとした気持ちにさせられます。

川面に落ちた影も同様、青系とオレンジ系で点描されています。画面の基調色がイエローオーカー系のせいか、コントラストは弱いのですが、これらの影がモチーフを相互に関連づけ、画面全体に優しく、和やかな情緒を醸し出しています。

この作品を見たとき、私はふと、点描画法に惹かれながらも、リュスは、色彩についてはて独自性を追求しようとしていたのではないかという気がしました。点描法を使いながらも、画面がそれほどくすんでおらず、陽光がもたらす輝きがしっかりと、そして、柔らかく捉えられていたからです。

■点描法初期作品にみられる光と影の効果

リュスが点描法で描き始めたのは1886年、第8回印象派展でスーラの作品を見た後のことでした。そして、1887年には完全にマスターした点描法で、油彩画を制作し、第3回アンデパンダン展に数点、出品しました。出品作品は美術評論家や画家たちから評価され、リュスは一躍、新印象派の画家として認知されるようになりました。

今回、リュスが1886年から1889年にかけて点描法で制作した初期作品の中から、4点をご紹介してきました。それらの初期作品には、点描法に対する挑戦、取り入れる際の葛藤と模索など、リュスの気持ちが如実に反映されており、興趣がありました。

とくに興味深いのは、点描法を自家薬籠中のものにするだけではなく、作品に独自性をもたらす工夫を凝らしているところです。

たとえば、《モンマルトルからのパリの眺め》では、近景を暗色、中景、遠景を明色で描き分け、点描法では失われがちな遠近感をはっきりと打ち出しています。

また、《The Toilet》や《ラニー=シュル=マルヌの鉄橋》では、光と影を対比的に取り込み、点描法では失われがちな彩度や立体感を感じさせる工夫をしています。

点描法では、色彩理論に従って小さな色の粒子を画布に併置していきます。そのため、スーラやシニャックらの作品に見られるように、画面の色の彩度は落ち、遠近感も立体感もなく、平面的で装飾的に見えるという特徴がありました。

それは、この画法の特徴で、美を創り出す様式の一つではあるのですが、リュスはそれを回避しようと工夫していたように思えるのです。

実際、リュスの初期作品にはこのように、点描法を取り入れながらも、それに抵抗し、これまでの画法の痕跡を留めようとしたところに新境地がありました。点描法で描かれていながら、動きがあり、生気が感じられるところに新鮮さが感じられたのです。

リュスはおそらく、どのようなモチーフに、どのようなシチュエーションの下で、点描法を用いれば効果的なのか、さまざまに試行錯誤しながら、考え抜いたのでしょう。その結果、辿り着いた一つの解が、光と影に焦点を当てるということだったのではないかと思います。

初期作品を見ていくうちに、点描法の理性的要素と印象派の感性的要素が、リュスの中には混在しており、それが、光と影を媒介させることによって、画面に新感覚を生み出しているように思えてきました。

今回、ご紹介したリュスの初期作品には、スーラの描法では表現しえなかったであろう、自然の息遣いが捉えられ、しっかりと描出されていました。果たして、リュスは今後、どのような点描画作品を制作していくのでしょうか。(2022/5/24 香取淳子)