■「平子雄一×練馬区立美術館コレクション」展の開催

「平子雄一×練馬区立美術館コレクション」展が今、練馬区立美術館で開催されています。開催期間は2022年11月18日から2023年2月12日までです。11月19日、秋晴れに誘われて出かけてみると、美術館手前の公園脇に、案内の看板が設置されていました。

降り注ぐ陽光が、紅葉した葉を鮮やかに照らし出しています。その一方で、葉陰から洩れた陽が所々、看板に落ち、生気を与えています。穏やかな秋の陽射しが、まるで絵画鑑賞を誘いかけているようでした。

看板には「inheritance, metamorphosis, rebirth (遺産、変形、再生)」と副題が書かれています。おそらく、これが平子氏の作品コンセプトなのでしょう。

新進気鋭の画家・平子雄一氏は、果たして、どのような作品を見せてくれるのでしょうか。

会場に入ってみると、練馬区立美術館の「ごあいさつ」として、展覧会開催の主旨が書かれていました。その内容は、同館が所蔵する作品の中から、平子氏が10点を選び、それらの作品を分析し、解釈して、新たに制作した作品を展示するというものでした。まさに、「平子雄一×練馬区立美術館コレクション」展です。

このような美術館側の開催主旨を汲んで、平子氏は作品タイトルを考えたそうです。コレクションという遺産(inheritance)を、アーティストが変形(metamorphosis)し、現代的な感覚のもとに再生(rebirth)させるという意味を込めているといいます。

看板を見た時、展覧会のサブタイトルだと思った「inheritance, metamorphosis, rebirth (遺産、変形、再生)」は、実は、平子氏が名付けた作品タイトルだったのです。

果たして、どのような作品なのでしょうか。

■《inheritance, metamorphosis, rebirth》(2022年)

会場に入ってすぐのコーナーで、壁面を覆っていたのが、平子雄一氏の作品、《inheritance, metamorphosis, rebirth》でした。あまりにも巨大で、しばらくは言葉もありませんでした。

(アクリル、カンヴァス、333.3×9940.0㎝、2022年)

巨大な画面に慣れてくると、この作品が、コンセプトの異なる4つのパートから成り立っていることがわかってきました。

引いて眺め、近づいて個別パートを見ていくうちに、描かれている光景やモチーフは異なっているのに、色遣いやタッチ、描き方が似ていることに気づきました。そのせいでしょうか、4つのパートには連続性があって、巨大な画面全体に独特の統一感が見られました。

この統一感をもたらしているものこそ、平子氏の対象を捉える眼差しなのでしょう。

巨大な画面なのに圧迫感がなく、ごく自然に、平子氏の作品世界に引き入れられていきました。画面の隅々まで、平子氏の感性、世界観が溢れ出ていたからでしょう。描かれている木々やキャラクター、その他さまざまなものに注ぐ平子氏の眼差しには、限りなく温かく、優しく、楽観的で、自由奔放な柔軟性が感じられました。

気になったのは、コレクション作品の痕跡が、この作品のどこにあるのか、わからないということでした。そもそも、この作品は、練馬区立美術館が所蔵している作品を参照して制作されているはずです。

訝しく思いながら、会場を見渡すと、対面の壁面に展示されていたのが、平子氏が参照した作品10点と各作品に対する感想、そして、制作に際してのアイデアスケッチでした。

まず、平子氏がコレクション作品をどう選び、どう捉えたのかを見ていきたいと思います。

■平子氏は、コレクション作品をどう選び、どう捉えたのか

練馬区立美術館が所蔵する作品の中から平子氏が選んだのは10作品で、それらは、対面の壁に展示されていました。もっとも古いのは小林猶次郎の《鶏頭》(1932年)、もっとも新しいのは新道繁の《松》(1960年)です。1932年から1960年に至る28年間の作品が10点、選ばれたことになります。

画題はいずれも風景か植物でした。このうち何点か、印象に残った作品をご紹介していくことにしましょう。

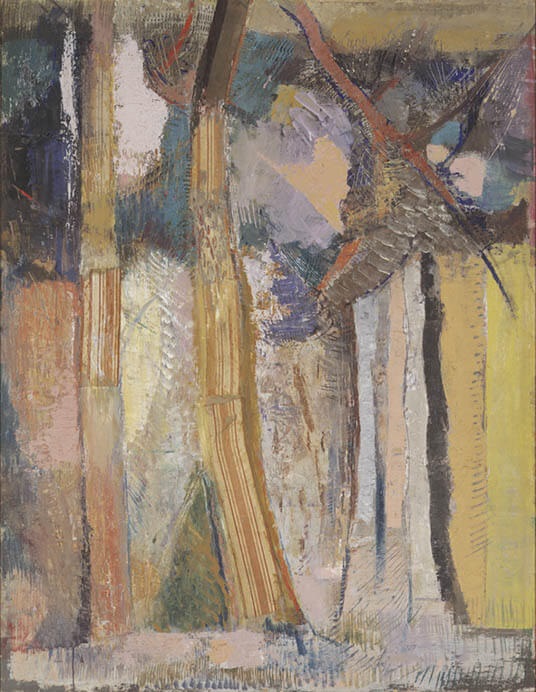

その後、開催されたアーティストトークの際、平子氏が評価していたのが、新道繁の《松》でした。

(油彩、カンヴァス、116.0×91.3㎝、1960年、練馬区立美術館)

「松」というタイトルがなければ、とうてい松とは思えなかったでしょう。幹や枝に辛うじてその痕跡が残っているとはいえ、全体に抽象化されて描かれています。まっすぐに伸びた幹は、色遣いが柔らかく優しく、秘められた奥行きがあります。そこに、松に込められた日本人の伝統精神が感じられます。

調べてみると、確かに、新道繁(1907~1981)は「松」をよく描いています。渡仏した際、ニースで受けた印象から、松を題材にするようになったそうですが、以後、「松」を描き続け、第3回日展に出品した《松》(1960年)は日本芸術院賞を受賞しています。(※ https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/10156.html)

平子氏は、この作品について素晴らしいと評価し、「飽きが来たとき、デフォルメした」と解釈していました。同じモチーフを描き続けてきたからこそ、新道繁は、この段階(抽象化)に到達することができたと推察していたのです。

私は平子氏のこの推察をとても興味深く思いました。たとえ、写実的に形態を写し取ることから描き始めたとしても、何度も同じモチーフを描いていると、やがて、本質に迫り、価値の再創造を図らざるをえなくなります。そのような創造の進化過程で起きる画家の内なる変化を指摘しているように思えたからでした。

さて、吉浦摩耶《風景》について、平子氏は、自然をエリアに分けて描こうとする視点に着目しています。自然による造形と人工的な造形とが混在していても、それぞれのエリアを分けることによって、作品として成立させているところに注目しているのです。

靉光《花と蝶》に対し、平子氏は、「とても、いい。びっくりした」と評価していました。

(油彩、カンヴァス、72.6×60.8㎝、1941-42年、練馬区立美術館)

葉が何枚も重なって、覆い繁る中で、花と蝶がひっそりと葉陰に隠れるように描かれています。写実的に描かれておらず、色と模様でようやく蝶であり花だとわかるぐらいです。花も蝶も平面的で、実在感がありません。

もっとも、不思議な生命感は感じられました。背後には明るい陽光が射し込み、おだやかに手前の葉や蝶や花を息づかせています。そのほのかな明るさが、平面的に見えた花や蝶に命を吹き込んでくれているのです。

柔らかな陽光をさり気なく取り入れることによって、平面的に描きながらも、さまざまな生命が確かに生きていることに気づかせてくれる作品でした。

平子氏はこの作品について、「デフォルメの仕方が人工っぽくて面白かった。植物をそのまま写実的に描くのではなく、人工物のように見えながら、生命力を感じさせる」といっており、靉光の独特のタッチに興味を示していました。

確かに、独特の画風でした。

興味を覚え、調べてみると、靉光の作品でもっとも多く取り上げられているのが、《眼のある風景》(1938年)でした。

(油彩、カンヴァス、102.0×193.5㎝、1938年、国立近代美術館)

一見、肉塊のようにも、コブのようにも、ヘドロのようにも見える塊が、褐色の濃淡でいくつも描かれています。陽の当っているところがあれば、陰になっているところもあって、身体の中にできた腫瘍のようにも思えます。

よく見ると、画面の真ん中に眼が見えます。

澄んだ眼の表情には、混沌のさ中、何かをしっかりと見据えているような冷静さが感じられます。下の方には、血管の断面のような穴が開いた箇所がいくつかあります。何が描かれているか、皆目わかりません。それだけに、澄んだ眼の表情が強く印象に残ります。

「眼のある風景」というタイトルを踏まえると、この絵は混沌の中でも見失ってはならないのが理性ということを示唆しているのでしょうか。

この作品は、独自のシュールレアリスムに達した作品として評価されているようです。その後に制作された《花と蝶》にも、わずかにその片鱗を見ることができます。シュールレアリスムの系譜を引いたこの作品には、リアリズムを超えた実在感が感じられるのです。

平子氏は、シュールレアリスムの傾向を持つ靉光の《花と蝶》に、「植物をそのまま写実的に描くのではなく、人工物のように見えながら、生命力を感じさせる」と評価していました。

リアリティとは何かという問いかけをこの作品は内包しています。

写真技術による絵画の存在意義への脅威はとっくに過ぎ去り、いまや、デジタル技術による脅威の時代に入っています。従来の絵画手法で、写実的にモチーフを表現するだけでは、躍動する生命力を感じさせることができなくなっているのかもしれません。

平子氏が選んだコレクション作品は10点でしたが、ここでは、平子氏がとくに心を動かされたと思われる作品を取り上げ、ご紹介しました。

平子氏がそれらの作品から得たものを要約すれば、「人工と自然のエリア分け」であり、「人工物のようにデフォルメし、生命力を感じさせる」でした。

それでは、平子氏はこれらの作品を踏まえ、どのような構想の下、過去の作品を再生しようとしたのでしょうか。

■制作のための構想

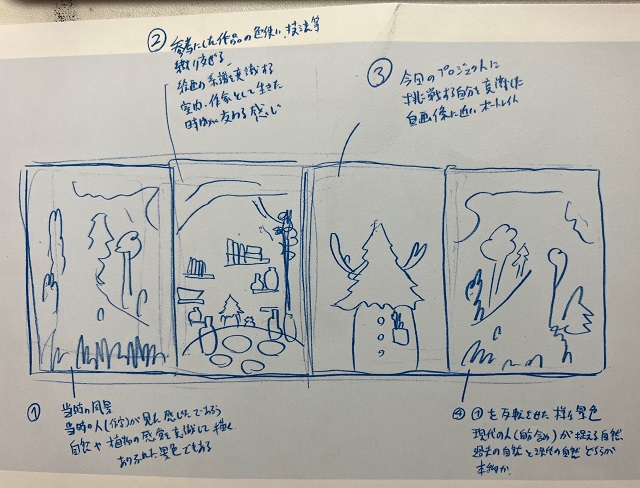

平子氏が選定した美術館のコレクション作品に混じって、アイデアスケッチが展示されていました。今回の作品を制作するにあたっての構想を示すものです。パート毎に、それぞれのコンセプトが書き込まれていました。

アイデアが書き込まれたメモ書きに、①から④の番号が振られています。どうやら、平子氏は当初から、4つのパートに分けて描こうとされていたようです。

それでは、このメモ書きを順に見ていくことにしましょう。

① 当時の風景。当時の人(作家)が見た、感じたであろう自然や植物の感覚を意識して描く。ありふれた景色である。

② 参考にした作品の色使い、技法等織り交ぜる。絵画の系譜を意識する空間。作家として生きた時間が交わる感じ。

③ 今日のプロジェクト。挑戦する自分を意識した自画像に近いポートレート。

④ ①を反転させた様々な景色。現代の人(自分含め)が捉える自然、過去の自然と現代の自然とどちらが本物か。

これを見ると、平子氏は、まず、コレクション作品を通して過去の画家が捉えた自然を描き(①)、次いで、それを解析して構想を練り(②)、そして、制作に仕上げていく自身を描き(③)、最後に、過去の画家が捉えた自然と、自身が捉えた自然とどちらがより真の姿を捉えているかを問う風景を描こう(④)としていたようです。

パート①からパート④までの一連の流れを見ると、平子氏が、美術館側から提供された課題に対し、自然を題材に、起承転結の構成を踏まえて、再生しようとしていたことがわかります。

それでは、具体的にどのような過程を経て、コレクション作品が再生されたのか、平子氏の《inheritance, metamorphosis, rebirth》を見ていくことにしましょう。

■コレクション作品を踏まえて再生された《《inheritance, metamorphosis, rebirth》》

アイデアスケッチによると、平子氏は、風景画に始まり、風景画で終わる4部構成に収斂させて、自身の作品を構想していました。そして、「承」と「転」に相応するパート②とパート③には、木のキャラクターを取り入れていました。

不思議に思って、パート③のメモ書きを見ると、「自画像に近いポートレート」と書かれています。それで、わかりました。この木のキャラクターこそ、作者自身であり、作者が手掛けようとするテーマの語り部でもあったのです。

まず、パート①から見ていくことにしましょう。

●パート①

平子氏は、当時の画家が描いた自然がどのようなものであったか知りたくて、コレクション作品を選んだといいます。メモ書きには、「当時の風景。当時の人(作家)が見た、感じたであろう自然や植物の感覚を意識して描く。ありふれた景色である」と書かれています。

参照したと思われるのが、田崎廣助の《武蔵野の早春》(1940年)、西尾善積の《練馬風景》(1937年)でした。いずれも木立の中を小道が続き、遠景に至るという構図で、どちらかといえば、よく見かける風景画です。

(展示作品。パート①)

中景の両端に大きな木が2本、立っています。一方は葉が付き、他方は枝が切り取られて、葉が落ちています。その合間を曲がりくねった小道が上方へと続き、雑木林の中に消えています。その背後は靄がかかり、巨大な山がそびえています。

平子氏は、《武蔵野の早春》や《練馬風景》から、木立の合間を小道が続き、空に至るという構図を援用したのでしょう。とはいえ、これらの作品の構図通りにパート①が描かれているかといえば、そうではありませんでした。

小道は不自然なカーブを描き、小道を挟み、巨木が2本しか描かれていません。コレクション作品から構図を借りながらも、木立の部分を大きくデフォルメしていたのです。

象徴的なのは木々の扱いです。コレクション作品では小道を木立が挟んでいるのですが、平子氏の作品では木は2本しか描かれておらず、しかも、自然のまま、伸びやかに枝を伸ばし、葉をそよがせているという通常の木の状態ではなかったのです。

一方は枝が短く切られて葉がなく、一方は枝が少なく、剪定された松のように、葉が丸く切りそろえられています。つい、幹や枝を人工的に曲げて、時間をかけて形を整えられた松の木の盆栽を連想してしまいました。

さらに、木の幹や枝は、褐色がかった黄土色の濃淡で表現されていました。これを見ると、新道繁の《松》で描かれた幹の色が思い浮かびます。もっとも、新道繁の《松》の場合、松の幹が抽象化されており、必然的にあのような色調になっていました。奥行きが感じられ、淡々と年月を重ねる松の木のイメージにも重なります。

一方、平子氏のパート①の場合、木々の描き方は明るく、平たく、奥行きが感じられませんでした。おそらく、デフォルメして表現しようとしていたからでしょう。背景にも同色の塊が見えますし、枝が切り取られた低木も、その背後の木も同色で描かれています。

また、画面の手前右には、枝を切られ横倒しになっている巨木の幹があり、上部が褐色、下部が濃褐色で描かれています。これもやはり、平たく、奥行きが感じられません。

デフォルメして描かれているからでしょうし、そもそも平子氏がヒトの手の入った自然を薄っぺらいものと捉え、その薄っぺらさを表現するために取った手段なのでしょう。このような自然の捉え方に、平子氏の現代的な感性を感じずにはいられません。

こうしてみてくると、木々の枝や葉がデフォルメして描かれているところに、平子氏の特色があり、自然観が見えてくるような気がします。

一方、デフォルメされた明るい林の背後には、うっそうと葉の生い茂る木々が見え、その奥に靄のかかった山が見えます。こちらには自然が持つ深さと厚みが感じられます。

近景、中景はデフォルメされたモチーフで構成され、遠景は鬱蒼とした林と靄のかかった山が描かれています。そこに、放置された自然ならではの重厚感、ヒトを容易に寄せ付けない威厳と峻厳さが醸し出されていました。

近景、中景、遠景を繋ぐものが、巨木の合間を蛇行する小道でした。曲がりくねった小道が、自然が整備され開発されたエリアと、手付かずのまま残された自然のエリアを繋いでいるのです。

よく見かける風景画の構図を借りて、人に都合よく開発され、人の美意識に沿うよう改変させられている自然の姿と、容易に開発できない自然の姿とが融合して描かれていました。このパート①の中に、人と自然とのかかわりの一端が凝縮して表現されていました。

それでは次に、パート②を見ていくことにしましょう。

●パート②

作者の分身でもある木のキャラクターが、ベッドに足を投げ出し、座っています。朝食の時間なのでしょうか、傍らにはコーヒーやパンが置かれ、寄り添った黒猫に優しく手をかけています。

活動前のひとときなのでしょう、リラックスした雰囲気が漂っています。足元には、黒い帽子と赤いコートが置かれているところを見ると、食事が終わると、外出する予定なのかもしれません。

(展示作品。パート②)

ベッドの周りには、多数の本が隙間なく、床に直接、積み上げられ、その上に、花の入った壺や花瓶、スイカやキュウリなどが置かれています。積み上げられた本が適度の高さとなっており、小テーブル代わりに使われているのです。

一見、雑然として見える室内ですが、本はきちんと積み重ねられ、花や葉は花瓶や壺、植木鉢に、そして、果物は籠の中に入れられているせいか、モノが多いわりには整然とした印象があります。

木のキャラクターは、さまざまな花や葉や野菜に取り囲まれ、考え事をしているようです。多数の書物を渉猟して情報を得、参照しながら、構想を巡らせているように見えます。背後の壁面には多数の絵がかけられています。これらの作品も参考にしながら、アイデアを絞り込んでいるのでしょう。

これは、作者が思索するための空間なのです。

それにしても、室内の色遣いがなんと鮮やかなことでしょう。思索の場に似つかわしくないように思えますが、真剣に思考を積み重ねながらも、決して深刻ぶることのない軽やかさがあります。そこに、新しさと若さが感じられました。

しげしげと眺めているうちに、ふと、先ほど見たアイデアスケッチとは絵柄が異なっているような気がしてきました。

そこで、改めてアイデアスケッチを見てみると、木のキャラクターは確かに、前景真ん中に描かれていますが、ベッドが見当たりません。

(アイデアスケッチ。パート②)

このスケッチに添えられたメモには、「参考にした作品の色使い、技法等織り交ぜる。絵画の系譜を意識する空間。作家として生きた時間が交わる感じ」と書かれています。平子氏はこのパートを、コレクション作品と向き合い、制作した画家と交流する場と位置付けていたようです。

さて、アイデアスケッチでは、右端に高い木がそびえ立ち、上の方に空が見えます。これだけ見ると、明らかに戸外の景色です。当初、平子氏は、風景の中に思索の場を設定しようとしていたのでしょう。風景や植物を描いた画家との交流の場として、戸外の景色が相応しいと思われたのかもしれません。

興味深いことに、このアイデアスケッチにはベッドこそ描かれていませんでしたが、壺のようなものが多数、描かれており、本もスケッチされています。室内に置かれているようなものが多数、アイデアスケッチの中に描かれていたのです。この段階では、構想の場を室内にするか、戸外にするか、平子氏が逡巡していたことがうかがえます。

ところが、ポスターに掲載された画像ではベッドが描かれていました。実際に制作してみると、ベッドが必要だと思われたのでしょう。確かに、画面真ん中にベッドを設置することによって、白いシーツが余白スペースとして効いています。

(ポスター画像、パート②)

ポスター画像は、展示作品ほどモノがあふれているわけではありませんが、ベッドを置くことによって、思索の場を可視化できていることがよくわかります。

木のキャラクターは、さまざまな情報を取り入れ、検証し、構想アイデアを結晶化させようとしています。アイデアをシャープにするには、脳内空間から雑念が取り払われなければなりません。白いベッドは、いってみれば、雑念を取り払った後の脳内空間であり、構想を練り上げるためのワークスペースとして機能しているのです。

メモ書きで示されたように、このパート②を作品構想の場と位置付けるなら、ベッドは不可欠でした。

さて、平子氏はこのパート②について、「「引用を避けつつ、引用している」と話していました。そして、「他の作家のモチーフを自分なりに描くというのは、作家として安易なことをやっている」といい、さらに、「もう二度とやらないが、すごい誘惑がある」とも語っていました。

微妙な作家心理がうかがえます。

平子氏が練馬区立美術館から求められたのは、過去の作家が創り出したモチーフなり、構図なり、色彩など(inheritance)を変形させて(metamorphosis)、自分のものとして描くこと(rebirth)でした。それは、創作者としては安易なやり方だが、心惹かれるものがあるといっているのです。

だからこそ、平子氏は、一目で引用したことがわかるような引用の仕方ではなく、その本質を踏まえ、自身の作品に引き寄せて創り直すということを徹底させたのでしょう。

改めて、展示作品を見てみると、雑然とした室内に、赤が効果的に配置されていることに気づきます。コートの赤、木のキャラクターが着ているセーターの赤、花瓶敷きの赤、柿の赤といった具合に、鮮やかな赤が差し色として室内随所に使われ、画面を引き締めるとともに、一種のリズムを生み出していました。

この赤を見ていて、連想させられたのが、野見山暁治の《落日》で使われていた赤でした。

(油彩、カンヴァス、145.6×97.5㎝、1959年、練馬区立美術館)

これは、平子氏が選んだ10作品のうちの1点です。

赤く染まって沈んでいく落日に使われた赤が、印象的でした。これが、パート②に取り入れられたのでしょう。コートやセーター、花瓶敷きなどに使われ、画面に独特の秩序と動きを生み出していました。これもまた一種の引用といえます。

不思議なことに、寂寥感が込められていた《落日》の赤が、パート②では、明るさと軽やかさ、洒脱さを画面にもたらしていました。野見山暁治の赤を、平子氏なりの感性とセンスで処理し、活用することによって、独自の光景を創り出していたのです。

ちなみに、平子氏はこのパート②を最後に仕上げたそうです。さまざまに思索を重ね、逡巡しながら、このような形に仕上げていったのでしょう。

それでは、パート③についてはどうでしょうか。

●パート③

パート②で登場した木のキャラクターが、ここでは正面向きで大きく描かれています。メインモチーフとして表現されているのは明らかです。自然を愛する画家の肖像画ともいえる絵柄です。

(展示作品。パート③)

両腕でリンゴを抱え、手で絵筆を握りしめ、絵具で汚れたスモックを着て、木のキャラクターが立っています。背後には、絵筆やさまざまな刷毛、筆洗い、照明器具、双眼鏡やラジオ、時計、カメラなどが棚に置かれ、画家の周辺には創作のためのメモがいくつもピンアップされています。

構想段階(パート②)の室内とは明らかに異なります。

いざ、制作しようとすれば、表現のための道具が必要です。画家の背後の棚に、具体的な作業に必要なさまざまなものが置かれています。それらのモノは、背後の壁面に陳列され、まるで画家の創作活動を支え、しっかりと見守っているかのように見えます。

パート③では、理念だけでは処理できない、実践段階の様相が描かれていました。

パート②とパート③は、木のキャラクターによって繋がっています。パート②で、木のキャラクターは遠景で捉えられ、多数の書物や植物とほぼ等価で描かれていました。さまざまな情報が絡み合い、連携し合い、時に、否定し合いながら構想をまとめていくには、主従があってはならないからでしょう。

ところが、パート③では近景で捉えられ、制作する主体として大きく表現されています。一つの作品世界を完成させるには、主体が確立されていなければならないからだと思います。

このように、パート②とパート③では、木のキャラクターのサイズに違いが見られました。そこに、作家の完成作品への関与の度合いが示されており、構想段階で描いた作品世界は、一つの過程にすぎず、実践段階では容易に変更されることが示されているといえます。

ちなみに、平子氏はこのパート③には、「今日のプロジェクト挑戦する自分を意識した自画像に近いポートレート」というメモ書きを寄せています。

それでは、パート④はどうでしょうか。

●パート④

空は暗く、枝が切り取られ、幹だけが目立つ木の背後から、白い月がほのかな光を放っています。遠景には残照が広がっており、辺り一帯は黒ずんだ牡丹色に染まっています。上空を見ると、赤い火の粉が空に飛び、火口から噴出するマグマのようにも見えます。ヒトが対抗できない自然の威力を感じさせられます。

(展示作品。パート④)

一方、麓から手前にかけてのエリアでは、木々の葉は緑ではなく、赤や黄色、ピンクで描かれています。まさに人工的に作られた自然が描かれているのです。

たとえば、前景では黄色の小花が群生していますが、夜なので気温が下がっているはずなのに、花弁を閉じずにしっかりと開いたままになっています。しかも、大きさもほぼ同じでいっせいに咲いています。まさに人工的に作られているとしかいいようがありません。

さらに、小道の左側には切り倒された巨木の幹が2本、横倒しになっていますが、手前が赤、その後ろがピンクで描かれています。その後方も同様、麓に至るまでのすべての植物が、リアルな植物ではありえない色で表現されているのです。鮮やか過ぎて、意表を突かれます。

改めて、メモ書きを見ると、平子氏はこのパートについて、「①を反転させた様々な景色。現代の人(自分含め)が捉える自然、過去の自然と現代の自然とどちらが本物か」と書いていました。

過去の画家が捉えた自然をパート①で表現し、それを反転させて、現代の画家が捉えた自然をパート④で表現したというのです。

実際、見比べてみると、モチーフはそれぞれ反転して描かれていました。そればかりではありません。時間帯を夜にし、色を人工的なものに置き換えて、パート①の風景が表現されていました。

こうしてみてくると、平子氏は、参照した画家たちと現代の画家(自分)との捉え方の違いを、どれだけ自然界と離れているか(人工的か)の度合いで判断しようとしているように思えます。

比較の基準となっているのが、パート①でした。

■展示作品とポスター画像との違い

比較しながら、パート④を見ているうちに、展示作品が、ポスター画像と異なっていることに気づきました。色がまるで違っているのです。展示作品では木の葉が黄色でしたが、ポスターではたしか、木の葉が赤でした。

念のため、ポスター画像から、パート④の部分を抜き出し、確認してみることにしましょう。

思った通り、葉の色が違っていました。ポスターでは剪定されて丸味を帯びた葉に赤が使われ、手前の草も赤でした。

(ポスター画像 パート④)

植物の色が変容させられているだけではなく、手前から奥につながる小道が描かれていません。周囲の植物も整理されて描かれていないせいか、まだヒトの手が入っていない原野のようにも見えます。

一方、展示作品の方は、曲がりくねった小道が奥につながり、手前から画面半ばまでの自然がきちんと整備されています。その反面、山の麓から後のエリアは、人の手が入っていない自然界が描かれており、威圧的な存在感を放っています。

展示作品とポスター画像との大きな違いは、ここにありました。

すなわち、手つかずの自然を取り入れているかどうか、そして、ヒトの手の入ったエリアと放置されたままのエリアが一枚の画面の中で、はっきりとわかるように描かれているかどうかです。

■過去と現在を繋ぐ平子雄一氏の表現世界

選択されたコレクション作品は、1932年から1960年までの作品でした。

1932年といえば、満州事変の後、軍部の政治的影響力が拡大し、政党内閣制が崩壊の危機に瀕していた時期です。その後、第2次大戦を経て、戦後復興を果たし、高度経済成長期に入ったのが1960年でした。この期間はまだ圧倒的に農村人口の多い時代です。

そのような時代状況を反映していたのでしょうか、パート①で描かれた風景には、せいぜい木を伐採するといった程度の人工化しか見られません。そして、人里に近いところは整備されていますが、山に向けての後方エリアは、まだ手付かずの自然が残っているといった状態でした。

ところが、パート④では、気温に関係なく花を咲かせ、葉や幹に自然界にない色を付与した状態が描かれています。平子氏が現代の自然や植物をこのように認識していることが示されているのです。

実際、私たちは、夜になればイルミネーションで照らされ、赤、黄色、青、紫といった色に変貌させられる植物の姿を日常的に見ています。その一方で、室内には、空気清浄化の機能を持った本物そっくりの観葉植物を置き、健康な生活を送っていると思い込んでいます。

科学技術の進歩によって、いまや、自然を人工的なものに見せることができるようになったばかりか、人工的なものを自然と見間違えるほどに仕立て上げることもできるようになっています。

いつごろからか、私たちは、何がリアルか、リアルでないかにそれほど意味があるとは思わなくなってしまいました。それよりも、役に立つか、効率的か、居心地がいいか、といった自己本位の評価基準で対象を捉えがちになっています。

私たちの自然に対する意識もまた、変わってしまいました。「どちらが本物か」という問いすら持たずに、自然をコントロールし、ヒトに都合のいい形に作り替えておきながら、平然と、自然と共存しているような錯覚に陥っているのが現状です。

残念なことに、私たちは、自然と共に生きることを止め、自然を利用することだけを考えるようになってしまいました。自然に耳を傾け、自然をありのままに受け入れることを止めた私たちは、もはや、自然界の憤りを感じるセンスを失ってしまっているのかもしれません。

昨今、増え続ける異常現象は、人間優先で行われてきた自然利用や自然のコントロールに、自然界が悲鳴を上げ始めた証拠なのかもしれないのです。

そんな今、平子氏は、4つのパートで構成された巨大な作品《inheritance, metamorphosis, rebirth》を通して、観客に大きな問いを投げかけています。「炭鉱のカナリア」のように、繊細な感性を持つ画家ならではの警告なのでしょう。

パート①からパート④への変遷過程について、私たちは一人一人、改めて問い直す必要があるのではないかと思います。技術の絶え間ない進化は、自然界を追い詰めてきただけではなく、やがて、ヒトを追い詰めていくに違いありません。

日本政府はメタバースに(metaverse)向けて舵を切り、ビジネス界が動き出しています。そうしなければ、世界に伍していけないからですが、過去を振り返ることなく、ヒトの生活を踏まえることなく、ただ技術の進化だけを進めていいのかという疑問が残ります。(2022/11/29 香取淳子)