1855年のパリ万博で展示拒否されたクールベの作品は、なにも《画家のアトリエ》だけではありませんでした。その5年前に制作された《オルナンの埋葬》もまた、門前払いされていたのです。

そこで今回は、《オルナンの埋葬》を取り上げ、展示拒否の理由について考えてみたいと思います。

まずは、《オルナンの埋葬》の画面から見ていくことにしましょう。

■《オルナンの埋葬》((Un enterrement à Ornans, 1849-1850)

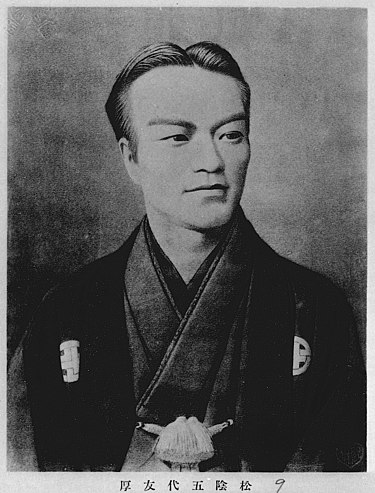

ギュスターヴ・クールベ( Gustave Courbet, 1819 – 1877)が、1849年から1850年にかけて制作したのが、この作品です。

(油彩、カンヴァス、315×668㎝、1849‐1850年、オルセー美術館蔵)

大勢の人々が葬式に集まっている光景が描かれています。中央に大きく穴が掘られ、その際で片膝をついた男が神父を見上げています。神父は厳かな表情で聖書を広げており、どうやらこれから埋葬が始まろうとしているところのようです。

背後には荒涼とした風景が広がっています。夕刻なのでしょうか、それとも、未明なのでしょうか。陽が落ちた空はどんよりと暗く、まるで参列者の気持ちを代弁しているかのように見えます。

画面右側には、黒い喪服を着た人々が参列しています。皆、一様に顔を伏せ、ハンカチを目に当てている人もいれば、鼻と口を覆っている人もいます。故人を悼み、哀しみに打ちひしがれている様子がうかがえます。

全体に沈鬱な雰囲気が漂う中、白い布のせいで、ひときわ明るく見えるのが、画面の左側です。

中でも際立って見えるのが、お棺に被せられている十字マークのついた白い布です。その周辺には二人の子どもがおり、いずれも白い服をまとい、赤茶色の帽子をつけています。手前の子どもは聖具を持ち、神父のすぐ後ろに続いています。もう一人の子どもは顔を上向けて、お棺をかつぐ人になにやら問いかけているようです。そのすぐ隣には、長い棒状の十字架を持つ人がおり、やはり白い服を着ています。

この白い服を着た人たちは、どうやら、神父の手助けをして儀式を執り行う役割を担っているようです。

十字架を持った人はやや上目づかいで、こちらを見ています。どういうわけか、画面の中でただ一人、鑑賞者と視線を合わせるように描かれ、何かを訴えかけているように見えます。彼が持つ十字架には、哀悼の標識のようにキリスト像が付けられています。

画面左側のお棺を担いだ人々は皆、黒い帽子、黒い衣装を身に着け、肩から白いマフラーを垂らしています。顔を伏せているので、表情はよくわかりません。

こうしてみてくると、埋葬へのかかわり方によって、身に着けた衣装の白と黒の配分の違いがあるように見えてきます。

たとえば、黒い帽子をかぶり、黒い服の肩から白いマフラーをかけているのが、お棺をかついでいる人々です。そして、黒いチョッキの下に白いシャツを着たのが、墓穴を掘った人、黒いマントに白のふち飾りをつけたのが、神に祈りを捧げ、聖書を朗読する神父といった具合です。

一方、白の割合の多い衣装をまとっているのが、聖具を持った子どもであり、十字架を持った神父の補佐役でした。子どもであれ、大人であれ、儀式に必要な聖具を携え、埋葬の儀式で重要な役割を負った人々です。

彼らが、喪の色であり、純粋無垢の色であり、神聖な色でもある白の服をまとっているのは、そのためなのでしょう。

■参列者たち

さて、白でもなければ黒でもない、赤茶色の服と帽子を身に着けた男が二人、中央に描かれています。帽子や服装からは聖職者ではないようですが、なんらかの役目を担っているように見えます。美術評論家のルービン(James Henry Rubin, 1944-)によれば、この二人は、教区の世話役なのだそうです(* ジェームズ・H・ルービン著、三浦篤訳、『クールベ』、岩波書店、2004年、p.78.)

さらに、中央右寄りに、もう二人、白でも黒でもない衣装を身に着けた人物がいます。よく見ると、燕尾服です。黒ではありませんが、礼装として着用されるフォーマルな衣装です。傍らには白い猟犬もいます。いったい、どういう人物なのでしょうか。

彼らについて、ルービンは、次のように説明していました。

「一世代前の身なりをした年長の男が二人いるが、彼らはウードとテスト双方の友人で、リベラルな共和主義の信念を共有していた」(* ルービン、前掲。p.76.)

ウードとは、1848年8月に亡くなったクールベの祖父であり、テストとは、翌9月初めに亡くなった大叔父のクロード=エティエンヌ・テストです。ここに描かれた二人は、亡くなった祖父と大叔父の友人で、彼らとはリベラルな共和主義の信念を共有していたというのです。

画面から、彼らが描かれている部分を抜き出してみましょう。

(* 前掲。部分)

燕尾服の男が二人、膝までのズボンをはき、その下に、白や淡いグリーンのタイツを履いています。

いつ頃の服装なのか、気になって、調べてみました。すると、時代ごとの変化が図示され、説明されているページが見つかりました。

(* https://oekaki-zukan.com/articles/12023)

上の図でみると、二人の友人たちが着用していたのは、まさに19世紀初頭の衣装でした。それ以前のものに比べ、襟が大きくなり、コートの前が短くなって、アクティブな感じがします。装飾性が薄れ、軍服のような印象です。

調べてみると、確かにルービンがいうように、彼らが着ているのは一世代前の衣装でした。二人とも黒の山高帽子をかぶっていますから、礼服として着用していたのでしょう。

そういえば、ルービンは、クールベの祖父も大叔父も、彼らと共和主義の信念を共有していたと書いていました。ひょっとしたら、古き良き第一共和政を偲び、敢えて、この時、着用していたのかもしれません。

ルービンはさらに、二人の左側に立っている髭の男は、オルナンの村長で、その隣は、村では著名な法律家だと記しています。こうしてみると、オルナンの主要なメンバーが総出で、クールベの大叔父の埋葬に臨んでいたことがわかります。

■新しく造られた墓地での埋葬

《オルナンの埋葬》は、縦315㎝、横668㎝にも及ぶ巨大な画面に、大勢の参列者を登場させた渾身の力作です。一人ひとり、丁寧に描かれており、当時の人が見れば、すぐにも誰なのか分かったに違いありません。

完成させるのに、膨大なエネルギーを費やしたはずです。

おそらく、相次いで身内を亡くした悲しみが、クールベの創作意欲をかき立てたのでしょう。あるいは、大叔父が、新しく町外れの造られた墓地に、初めて埋葬された人物になったせいでもあるかもしれません。

大叔父は、町外れに新しく造られた墓地に、最初に埋葬された人物でした。画面からは、感傷的な思いを振り払い、見たままの光景をありのままに描こうとする姿勢が感じられます。クールベにとっては大きな出来事でしたが、個人的な思いを断ち切るようにして、この作品を描いているのです。

画面を見ているうちに、ルービン(James Henry Rubin, 1944-)がこの作品について、ちょっと気になる指摘をしていたことを思い出しました。

該当箇所を引用してみましょう。

「亡くなった祖父の家の屋根裏部屋に設けたアトリエで、クールベは《オルナンの埋葬》を描き始めた。題名に不定冠詞を使うことによって、クールベはこの埋葬に対して特別な地位を主張しなかった。つまり、それは故郷の町における「ある埋葬」にすぎないのである」

(* ジェームズ・H・ルービン著、三浦篤訳、『クールベ』、岩波書店 、2004年、p.75.)

改めて、この作品の原題を見ると、《Un enterrement à Ornans》となっていました。確かに、不定冠詞の「un」が付けられています。敢えて定冠詞を置かなかったところに、クールベの意図があるというのが、ルービンの解釈でした。

これでは、大切な大叔父の埋葬が、まるで名もないオルナンの住民の埋葬のように見えてしまいます。もちろん、それを承知の上で、クールベは敢えて、タイトルに定冠詞を付けず、「Un」にしたのでしょう。

それでは、クールベはなぜ、タイトルに定冠詞「le」を使わず、不定冠詞「un」を使ったのでしょうか。

■クールベの意図は何か?

そもそも、クールベの父は、周辺3つの村を含めた地主で、オルナンにもブドウ畑と邸宅を所有していました。羽振りのいい地主だったのです。母はオルナンの地主の娘で、その父もまた地主であり、徴税吏でもありました。フランス大革命当時からの共和派で、自信家で粘り強く、魅力的な人物でした。クールベに少なからぬ影響を与えたといいます(* 稲葉繁美「ギュスターヴ・クールベ生涯と作品」、『ギュスターヴ・クールベ展カタログ』1989年、p.148.)。

このように、クールベの一族は代々、地元オルナンを含めた地域の富裕層であり、知識階級であり、名士でした。決して名もない一住民ではなかったのです。ところが、クールベは大叔父の埋葬を、オルナンの一住民の埋葬として作品化しました。

いったい、なぜなのでしょうか。

考えられる理由としては、大叔父が、町外れに新しく造られた墓地に、初めて埋葬された人物だったことです。

墓地はそれまで居住区内に設置されていましたが、衛生改革の一環として、新たに町外れに設置されることになりました。ナポレオンがパリを対象に進めていた政策ですが、周辺にまで広がっていたのです。

教会は当然、人里離れた場所に墓地を設置することに反対しました。旧来の考えに縛られた住民にとっても受け入れがたかったでしょう。埋葬に関わることなので、相当の意識変革が必要でした。

ところが、クールベの大叔父の家族は、最初の埋葬者になることを受け入れました。私的な思いよりも公共の利益である、衛生改革を優先させたのです。それだけに、クールベは、大叔父の埋葬を貴重なものと捉えたに違いありません。

オルナンで生き、そして、死を迎えた人が受け入れるべき埋葬例として、記録しておこうとしたのではないかという気がするのです。

オルナンにとってはまさに、歴史的事件でした。

■オルナンの歴史として記録する

人口の増加に伴い、大都市パリでは、衛生面の問題が多々発生するようになっていました。その一例が墓地です。

たとえば、パリ中央市場に隣接したイノサン墓地には、亡くなった人々の遺体が放置されて悪臭を放ち、衛生面から大きな社会問題となっていました。1786年にようやく撤去され、パリ中心部に墓地を造ることが、衛生上の理由から禁止されるようになりました。その後、ナポレオンの指示によって、19世紀の始めには3つの新しい墓地が当時のパリの境界周辺に設置されました(* https://paris-rama.com/paris_history_culture/016.htm)。

以来、パリでは、衛生改革の一環として、墓地の立地に規制がかけられるようになりました。墓地は居住区の外に設置しなければならないと法律で定められたのです。その後、パリに倣ってオルナンでも、町外れに墓地が新たに造られることになりました。

オルナンは、パリの南東345キロメートルに位置しています。

中世から塩を運ぶ道の中継地点として、栄えてきた地域です。人の往来があり、歴史があり、伝統のある町でした。それだけに、新たな墓地の設置をめぐっては、町を二分する議論が交わされていたようです。

これまでの伝統を守りたいという守旧派と、ナポレオンが進める衛生改革に倣おうとする改革派との間で、対立が起きていたのです。

ルービンは、新しい墓地の設置をめぐる諍いについて、次のように記しています。

「その墓地の場所は、伝統的な統制を維持したいと考える地方の教会と、居住区域の外に墓地を置くことによってナポレオンの下で制度化された近代の衛生上の措置に従いたいとする、町の住民のより世俗的な分派とのあいだで争いの的となっていた」(* 前掲。p.75)

訳語がわかりにくいですが、墓地を新たに居住区域外に設置することについて、地元の教会を中心とする勢力と、一部の先進的な住民たちとの間でもめていたようなのです。

クールベの大叔父が新しく造られた墓地に埋葬されているので、最終的には、ナポレオンが進める衛生改革に従おうとする先進的な住民の意見が通ったことがわかります。決着したのが、画面で描かれている場所でした。

改めて、《オルナンの埋葬》を見てみると、背景は明らかに郊外の風景でした。参列者の背後に、ほぼ無彩色の岩山が描かれており、なんとも殺風景で、荒涼とした雰囲気が漂っています。

そもそもオルナンは、町の中心にルー川が流れ、その川向こうに、町を見下ろすように、岩山が広がっているような場所でした。

(* https://www.mmm-ginza.org/special/201110/special01.html)

クールベはこの地で生まれ、育ち、そして、絵画の手ほどきを受けました。パリに出て、画家になってからは、オルナンを画題にした作品をいくつも手がけています。オルナンへの思い入れが強かったことがうかがい知れます。

そのオルナンで墓地が新しく造られ、初めて埋葬された人物が大叔父だったのです。クールベが、埋葬の場面を描いておこうと決意したのも不思議はありませんでした。

■大叔父を悼む

大叔父への哀悼の気持ちを表現したかったのでしょうし、なによりも、オルナンで生まれ育った人間として、強い創作衝動に駆られたのではないかと思います。

そう思えるのが、クールベのモチーフの取り上げ方であり、描き方です。参列者が実に詳細に、写実的に描かれています。実際にこの絵の前に立って、画面を見たとしたら、まるでその場にいあわせているかのような錯覚を覚えたに違いありません。

ルービンによれば、《オルナンの埋葬》で描かれた人物は、すべてオルナンの住民でした。しかも、50人ほどの人々がほぼ等身大で描かれており、当時の人が見れば、すぐ誰だとわかるほどリアルに描写されていたようです。

家族、友人、オルナンの名士たちがことごとく、取り上げられていたばかりか、亡き祖父ウードまでも、お棺をかつぐ人として描かれていました(* ルービン、前掲。pp.75-78.)。

祖父だとされるのは、お棺に寄り添うように、すぐ脇に立ち、顔を左に向けて俯いている人物です。黒い帽子を目深にかぶっており、その表情はよくわかりませんが、ルービンによれば、これがひと月前に亡くなったクールベの祖父なのだそうです。

すでに亡くなり、埋葬に参加できない祖父を、クールベは、大叔父のお棺を担ぐ人として登場させ、哀悼の意を表す機会を与えていたのです。

タイトルに不定冠詞を使い、まるでクールベとは関わりのない一住民のような扱いをしながら、実は、さり気なく、見る人が見ればわかるといった体で、大叔父へのオマージュを捧げていたのです。

こうしてみると、《オルナンの埋葬》には、クールベの、家族や親族に対する想い、オルナンの地そのものへの想いが込められていることがわかります。実際、写実的に描かれた画面からは、そのような深い情感が満ち溢れていたのでしょう。

扱ったモチーフの数の多さといい、画面の巨大さといい、《オルナンの埋葬》は確かに、オルナンで発生した一大事件を記録した大作でした。まさに、オルナンの歴史画ともいえるものだったのです。

この作品は当時、スキャンダラスな作品だとして、話題を呼びました。

巨大な画面に埋葬の光景が描かれ、名もない群集がほぼ等身大で多数、描かれていたからです。しかも、クールベは、遠近法、陰影法を無視し、ありのままの光景を美化せず、理想化せず、写実的に描きました。

モチーフといい、画題といい、画面の大きさといい、画法といい、すべてが当時の美術界のルールから逸脱していました。まさにアカデミズムへの挑戦といえるものでした。

一方、この作品は、美術界ばかりではなく、為政者たちをも刺激していたに違いありません。

ちょうど、この頃、クールベはたて続けに、話題作を制作しています。そのきっかけとなったのが、《オルナンの食休み》でした。振り返ってみることにしましょう。

■《オルナンの食休み》(L’Après-dîner à Ornans)

クールベは長い間、サロンに出品しても、なかなか受賞することができませんでした。ところが、1849年6月15日に開催されたサロンでは、出品した11点の作品のうち7点が入選しています。ほとんどがオルナンの生家近くの風景を描いたものでした。

入選した中の1点が《オルナンの食休み》で、これは2等賞を受賞しました。

(油彩、カンヴァス、195×257㎝、1848‐49年、リール美術館蔵)

この作品は、国家の買い上げとなり、リール美術館に収められました。これによって、クールベはその後、無鑑査の特権を享受することになりました。その後は、落選の憂き目を見ることもなく、出品作品を自由に展示できることになったのです。

この作品を見たドラクロワは、「誰にも依存せず、前触れもなく出現した革命家」とクールベを称し、アングルは、「過度の資質ゆえに芸術そのものからもはみ出してしまった」と評しています(* 稲葉繁美編、「ギュスターヴ・クールベ 生涯と作品 年譜」、『ギュスターヴ・クールベ展カタログ』、1989年、p.149)

当時、画壇の大御所であったロマン派のドラクロワは、クールベを美術界の革命家と呼び、新古典派のアングルは、有り余る才能ゆえに芸術からはみ出してしまったと評していたのです。両者の評価からは、クールベの作品が当時の画壇では異質であり、評価の対象にならなかったことが示されています。

実際、これまでのサロンであれば、決して受賞できなかったような作品でした。

■臨時政府下のサロンで2等賞

1848年のサロンは、二月革命直後の3月に開催されました。王政を倒して樹立された臨時政府の下で開催されたのです。臨時政府は、過激派であれ穏健派であれ、共和主義者で構成されており、5月4日に憲法制定国民会議が開催されるまで続きました。

サロンが開催されたのは革命直後でしたから、臨時政府はおそらく、過激派が多数を占めていたのでしょう。そのせいか、この時のサロンは無審査で行われました。

実は、それまでのサロンは審査基準が狭量で、一部の画家たちの不興を買っていました。ドーミエ、テオドール・ルソーなどは1847年、サロンとは別の独立した展覧会を組織する決議をしていたほどでした。

そのような画家たちの動きを踏まえたものか、それとも、出品しさえすれば、どんな作品でも展示されるべきだという過激な共和主義者の考えに基づいたものなのか、理由はよくわかりませんが、この時のサロンは無審査でした。

その結果、クールベは出品作品10点すべてを展覧することができました。ところが、それは、他の画家も同様で、この時のサロンの展示点数は5500点にも及ぶことになって、混乱をきわめました。

玉石混交の作品の中で、目クールベの作品が目立つことはなく、話題を呼ぶこともありませんでした。興味深いことに、クールベは、父親に送った手紙の中で、「共和政は芸術家に最適の政体ではない」と書いています(* 稲葉、前掲。p.149)

クールベはおそらく、審査がなくどんな作品でも展示されるという仕組みは、優れた作品を選び出す機能をもっていないと言いたかったのでしょう。

その反省から、1849年のサロンでは、審査が復活されています。

出品者たちが選出した審査委員で構成された委員会が、鑑査を行うという方式が採用されたのです。より多様な作品を選出するという点では、以前の審査方法より優れていました。

新たな審査方式の下、クールベが出品した11点のうち7点が入選しました。そのうちの1点が、2等賞を受賞した《オルナンの食休み》だったというわけです。

ようやくクールベの作品世界に日が差してきました。

■新しい写実主義

クールベの作品は、これまでサロンを牛耳ってきたアカデミーや一般大衆から受け入れられることはありませんでした。たいていの作品が、スキャンダラスな作品として罵倒され、異様な作品だと評され、退けられてきたのです。

労働者あるいは庶民の生活を画題にし、対象を美化せず、理想化せず、ありのままに描いていたからでした。

クールベの作品に多少は理解を示していたドラクロワでさえ、「羊の群れにとびこんできたオオカミ」と表現し、異端児扱いをしていたのです(* 清水正和、「19世紀パリ近代化と芸術家たちの対応」、『甲南女子大学研究紀要』35号、1999年、p.65)。

当時、クールベの作品そのものが、アカデミーに対する挑戦だったのです。

その後、クールベは《石割り》(Les Casseurs de pierre)を制作しています。

(油彩、カンヴァス、165×259㎝、1849年、1945年に爆撃を受けて焼失)

こちらもまた、大きな作品です。一人の男がハンマーを持って石を割り、もう一人の男が割られた石をザルに入れて運んでいます。一人は帽子をかぶり、もう一人は後ろ向きになっているので、二人の顔は見えません。

顔が見えないだけに、彼らの所作が強く印象づけられます。その所作の中に、労働の過酷さが滲み出ています。

たとえば、膝をついてハンマーを打ち下ろす姿には、疲れが見えますし、膝でザルを支えながら、割られた石を運ぶ後姿には、労働の過酷さが見えます。オルナンの岩山で仕事をしているのでしょうか、山際には陰がありますが、二人の男が作業している場所には、陽が照り付けています。

サロンで入選して以来、たて続けに描いた作品はいずれも、このような労働者の生活の一端を捉えたものでした。アカデミックな美術界にはない画題です。オルナンを舞台に発表した作品からは、この頃、クールベは自身の絵画世界を確立しつつあったように思えます。

画壇の主流であった新古典主義やロマン主義に抗い、新たな写実主義を打ち立てようとしていたのです。

■なぜ展示拒否されたのか

審査方式が変わった後、2等賞を受賞したのが、《オルナンの食休み》でした。それに続き、《石割り》、《オルナンの埋葬》とクールベは、故郷をモチーフに作品を制作してきました。いずれも二月革命直後に制作されており、労働者が社会の表舞台に出てきてからの作品です。

それまでにはなかった作風だと評価されるようになり、新たな潮流を作り出しました。いずれの作品も、描かれたモチーフや情景に社会が反映されていました。そして、モチーフとして取り上げられた労働者たちの所作や表情の中に、労働の過酷さや疲労感、希望のなさが浮き彫りにされていたのです。

クールベはこれらの作品を通して、名もない人々の哀歌を奏でようとしていたように思えます。モチーフはなんであれ、画面には、生きることの意味を問い、生き続けることの価値を問う深いメッセージが込められていたのです。

ご紹介した三つの作品に違いがあるとすれば、それは、描かれた人物の人数の多寡でした。

《オルナンの食休み》と《石割り》は、労働後の休憩時であれ、労働中であれ、生活苦が彼らの所作を通して描かれていました。モチーフの数は、2人から4人です。

ところが、《オルナンの埋葬》の場合、圧倒的多数の人物が、ほぼ等身大で描かれていました。すべて名もない庶民の群像です。それまで絵画で描かれたこともなければ、もちろん、描く価値があるとも思われなかったモチーフです。

しかも、遠近法を無視し、陰影法も気にせず、アカデミックな技法から逸れた描き方でした。

ただ、画面に力がありました。描かれた人物や情景が放つエネルギーが、それまでの絵画にはない魅力を放っていました。

もちろん、それに気づく人もいれば、気づかない人もいたでしょう。気づいたとしても、ほとんどの人がそれを的確に言語化できなかったのではないかと思います。

たとえば、当時の大御所、ドラクロワは、クールベの絵が放つ力に気づいていましたが、長年にわたって刷り込まれた固定観念から、

「羊の群れにとびこんできたオオカミ」 と表現するしかありませんでした。

そして、為政者たちはこの作品に、ドラクロワがいう「羊の群れにとびこんできたオオカミ」を感じたのではないかという気がします。つまり、危険を感じ、恐怖を覚えたのです。

登場人物の数が多ければ多いほど、画面から放たれるエネルギーは強くなります。

1855年のパリ万博で展示拒否されたのは、《画家のアトリエ》と《オルナンの埋葬》でした。おそらく、膨大な登場人物が発散する巨大な生のエネルギーが、為政者に危険を感じさせ、恐怖を覚えさせたのではないかと思うのです。

《オルナンの埋葬》が描かれたのは、二月革命の後でした。民衆であれ、知識階級であれ、新しい社会を求めて、人々が立ち上がった時期でした。それらの人々の力によって、王政は倒されました。為政者たちは、名もない人々、生活苦にあえいでいる人々が群集化すると危険だということをよく知っていました。

彼らが等身大の庶民が多数、描かれた作品を見て、恐怖を覚えたとしても無理はありませんでした。

権力に抵抗し、人としての尊厳や自由を求め、新たな世界を切り開こうとしていた時代だったからこそ、為政者たちは、人々が群れ集まることを恐れました。群集になると、人は容易に狂暴化することを経験していたからでした。

もちろん、アカデミックなルールを無視したクールベの画法が、為政者に社会秩序の混乱を連想させ、恐怖心をかき立てたとも考えられます。

こうしてみてくると、クールベの二つの作品が展示拒否されたのは、アカデミックな画法を踏まえずに、多数の人物を名もない人々を取り上げ、写実的に描いていたからではないかという気がします。(2024/6/21 香取淳子)