■変容した成田空港

久しぶりに成田空港に着いてみると、数年前とは様相が異なっていました。空港入場前の検問が廃止され、空港ターミナルの内装も洗練されており、国際空港にふさわしい雰囲気が漂っていました。このところ羽田空港を利用することが多く、成田空港から出国するのは数年ぶりだっただけに、この変化が好ましく思えました。

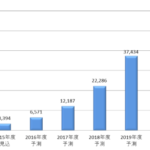

さて、今回のソウル行はLCCを利用したので、第3ターミナルからの出発です。こちらのロビーは簡素ながらも、こぎれいな印象です。調べてみると、この第3ターミナルはLCC専用のターミナルで、昨年4月にオープンしたようです。以来、成田空港の総利用者数は増加し続けており、2015年度は前年比5%増となり、開港以来、初めて3700万人を超えたそうです。

こちら →http://www.naa.jp/jp/2016/01/20/docs/20160121-unyou.pdf

成田空港の総利用者数はその後も増え続け、現在、3800万人を超えているといいます。利用者数が増えれば、それだけ、搭乗手続きや出入国の手続きを簡素化する一方、厳重な安全対策が必至となります。二つの相反する課題への取り組みが迫られるようになるのです。

さて、出発当日の2016年12月21日、私はつい寝坊してしまい、空港に着くのが予定より1時間も遅れてしまいました。国際線の場合、通常は出発時刻の2時間前に空港に着いていなければならないのに、チェックインカウンターに着いたのが1時間弱前だったのです。それでも、なんの支障もなく搭乗できたのは、パスポートと旅程表だけで搭乗手続きができたからでした。搭乗手続きの簡素化のおかげといえるでしょう。その後の出国審査もスムーズに運び、空港での滞留時間はこれまでになく少なくて済み、快適でした。

■インチョン空港での指紋、虹彩記録

ソウルのインチョン空港に着いて驚いたのが、セキュリティチェックの厳重さでした。入国審査の際、パスポートチェックだけではなく、両手の人差し指の指紋記録が取られ、両眼の虹彩記録が取られたのです。指紋については今後、指紋認証が導入されることは聞いていたので納得しましたが、虹彩記録まで取られ、ちょっと不愉快な気分になってしまいました。とはいえ、各国でテロが続発している現状では、安全対策上、仕方のないことなのでしょう。

調べてみると、顔認証による搭乗手続きについてはすでに2004年、日本とインチョン空港との間で実証実験が行われていました。成田国際空港の村田憲治氏は、「一連の実証実験の結果、ICパスポートを活用して、出入国審査にまで検証範囲を広げることになった」といいます(「SPT : Simplifying Passenger Travel バイオメトリック認証を用いた新しい航空手続き」、“IPS Magazine”, Vol.47, No.6, June 2006, pp.583-588)。ですから、その後、さらに検討を重ねたうえで、現在のセキュリティ対策に至ったのでしょう。

グローバル化に伴い、確実な本人認証ができる手法として、生体認証が注目を集めてきました。生体認証であれば、紛失や盗難の恐れもなく、本人だけが持つ特徴によって認証できます。生体認証とは、指紋の模様、虹彩の模様、手のひらや指の静脈の模様、目鼻の位置などの特徴点、声紋などによる本人確認です。

こちら →

(http://next.rikunabi.com/tech/docs/ct_s03600.jsp?p=000647より)

生体認証には一般的には指紋が使われるとイメージされますが、これは精度がそれほどよくないそうです。精度が高いとされているのが、虹彩であり、手のひらや指の静脈だといわれています。ところが、手のひらや指の静脈の場合、読み取りセンサー場複雑で装置が大きくなるというデメリットがあるといわれています。また、虹彩の場合も読み取り装置が大きく、システムが比較的高額だといわれていますが、今回、インチョン空港では指紋と虹彩の両方が使われました。コストよりも安全を重視した結果なのでしょう。

インチョン空港では入国審査が厳重で、ちょっと不快感を覚えましたが、その反面、出国手続きは簡便でした。通常はパスポートに押されるスタンプもありませんでした。念のため、担当者に尋ねてみましたが、出国スタンプは要らないということでした。スタンプの省略によって、出国手続きに要する経費の節減にもなっています。

■インチョン国際空港

インチョン空港はこれまで乗り継ぎでよく利用してきましたが、今回、訪れてみて、利用者が快適に時間を過ごせるよう、さまざまな工夫がされているように思いました。たとえば、クリスマスシーズンだったせいか、到着ロビーには下のような装置が設えられていました。

また、出発ロビーに向かう階上からは、コンサートの準備風景が見えました。

出発ロビーに上がると、演奏するオーケストラの音色が上まで響いてきました。まるでコンサート会場にいるかのようでした。

■文化情報発信基地としての国際空港

これまで何度かインチョン空港を利用していたのに気づかなかったのですが、空港内の搭乗棟の4階に韓国文化博物館がありました。利用者が飛行機の出発時刻まで過ごすための文化的な計らいでした。

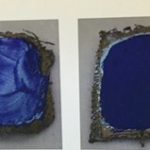

落ち着いた趣向の博物館で、もちろん、無料で入館できます。展示内容としては、伝統美術、宮中文化、印刷文化、伝統音楽の4部門です。伝統美術としては、高麗銅鐘や釈迦塔、甘露図、印刷文化としてはハングル、宮中文化としては宮中の衣服や宋廟の映像などを見ることができ、伝統音楽としては、「センファン」の音が3DCGとアニメーション技法によって聞くことができます。

もっとも印象深かったのが、「甘露図」です。添えられている説明を読むと、これは甘露を施し、餓鬼の世界で苦しむ衆生を救済するために、食べ物を供養する儀式の手順を描いた絵だそうです。この絵以外にも韓国では、この種の絵がたくさん描かれているのでしょう、展示されているのは韓国国内で現存する作品の中でもっとも古い絵だと書かれています。

「甘露」の意味がよくわからなかったので、帰国してWikipediaを見ると、甘露とは、中国古来の伝説で、天子が仁政を施すと、天が感じて降らすという甘い露のことだと説明されています。このことから、韓国もまた中国文化の影響を受けてきたことがわかります。いつの世も弱者、貧者、困窮者をどのように救済し、穏やかな治世を実現させていくかが為政者の力量であることに変わりはありません。

この絵をよく見ると、権力の座に就けば、自ずと身を正すのが為政者の在り方だと説いているように思えます。さらに仔細にこの絵を見ていくうちに、ソウルの光化門広場で見てきたばかりのデモ隊のテント群、縄で縛られた朴大統領の人形、「退陣!」と赤文字で書かれた立て札などを思い出してしまいました。教訓は活かされないからこそ、長く伝えられていく必要があるのかもしれません。

■国際空港の役割

インチョン空港を見ていると、国際空港はまさにその国の玄関であり、訪問者を出迎え、そして、見送る場であるということを思い知らされました。グローバル化の時代、多種多様な人々が国境を越えて、入国し、出国していきます。ですから、たとえ、わずかな時間だとしても、海外からの来訪者に自国の文化を端的に知らせる恰好の場なのです。搭乗棟設えられた韓国文化博物館は簡素ながら、見事にその役割を果たしていました。20分もあれば、すべての展示品を観覧することができるのです。

成田空港に着くと、空港内に和風の音楽を現代風にアレンジした曲が流れています。さり気なく日本文化が発信されているのです。快適だったインチョン空港と比べ、いよいよ国際空港競争の時代に入ったという印象を受けました。ブランド品、免税品のショップはどこの空港でも同じで、もはや目新しくはありません。その国の文化をどのように効果的に空港内に取り込み、簡素ながらも印象深く、海外からの訪問者にアピールしていくか、それが差別化のキーになるのだという気がしてきました。

ちなみに、Newsweek 2016年10月11日号で「空の旅を変えるスマート空港」という特集が組まれていました。それを読むと、「ショッピングが楽しめる世界の空港ランキング」でインチョン空港は第2位、成田は10位でした。1位はロンドンのヒースロー空港です。インチョンと成田を比べると、ショップ自体はそれほど大きな違いはないと思ったのですが、利用者に対するきめ細かなサービスに違いがあったのかもしれません。いずれにせよ、すでに飛行機での大量移動の時代に入ったということが実感させられました(2016/12/25 香取淳子)