■岩倉具視は何を懸念し、何を求めていたのか

岩倉具視幽棲旧宅を訪れた際、目にした光景の中で、いつまでも記憶から消えないものがあります。

座布団が置かれただけの、何の変哲もない縁側ですが、この光景からは限りなく想像力が刺激されます。

岩倉はおそらく、ここで虚空を見つめながら、日本の来し方行く末を考えていたのでしょう。時には、縁側に腰を下ろし、訪れてきた志士を相手に国造りのプランを具体的に語っていたかもしれません。

あるいは、国の現状を憂い、その舵取りを懸念していたかもしれません。そう思うと、この縁側の光景が脳裏から離れず、何度もリフレインするのです。

はたして岩倉具視は何を懸念し、何を求めていたのでしょうか。

これまでみてきたように、下級公家出身の岩倉具視が求めたものはまず、朝廷改革でした。というのも、朝廷内には厳格な序列があり、発言もその序列によって制限されていたからです。下級公家の岩倉だからこそ、そのことの理不尽さを身に染みて感じていました。

発言が許された立場でいても、多くの公家は唯々諾々とし、抗うことをしませんでした。積極的に情報を収集し、幅広い世間を見ようともせず、旧態依然とした生活に甘んじていたのです。

しかも、海外諸国が次々と開国を求めてきているというのに、多くの公家に危機感は見られませんでした。これでは朝廷に、時宜に合った対応ができるはずがありません。

いつまでも伝統的な序列の下、蹴鞠や和歌を嗜むだけでいいのかという思いから、岩倉は次第に、朝廷改革への思いを固めていったのです。

岩倉が、硬直化していた朝廷に一石を投じたのが、八十八卿列参事件といわれる抗議活動でした。

■『神州万歳堅策』(安政5年1月)

安政5年(1858年)1月、老中の堀田正睦が、日米修好通商条約の勅許を得るため上洛しました。この時、関白の九条尚忠は勅許を与えるべきだと主張しましたが、多くの公家は反対しました。反対意見の公家たちを組織化し、抗議活動に変えたのが、岩倉具視でした。

岩倉は、中山忠能ら合計88名とともに条約案の撤回を求めて抗議活動を行い、回答を得られるまで九条邸を去らなかったのです。この一件は岩倉の行動力、屈せず動じない豪胆さを朝廷内に認知させることになりました。

岩倉はその二日後には『神州万歳堅策』を孝明天皇に提出しています。

主な内容は、①日米和親条約には反対、②条約を拒否することで日米戦争になった際の防衛政策・戦時財政政策などでした。

興味深いことに、岩倉はこの意見書の中で、相手国の形成風習産物を知るために、欧米各国に使節を派遣すべきだと主張していました。既にこのころから、岩倉は海外を視察する必要があると考えていたのです。

その内容は非常に具体的でした。

『岩倉公実記 上巻』には、「朝廷より正使1名随従4,5名、柳営(幕府)より副使1名随従4,5名、三家家門国主より各随従2,3名」を派遣し、少なくとも3年以上かけて、諸国の状況などを視察し、「国々の模様は書取りを以て蘭船に托して朝廷と柳営に言上せしむ可し」と書かれています。

(※ 安岡昭夫「岩倉具視の外交政略」、『法政史学』21巻、p.6、1969年)

これをみると、派遣する人員、派遣期間、その職務内容まで、岩倉が詳細に考えていたことがわかります。

しかも、現地で得た情報は逐一記録し、オランダ船に托して朝廷と幕府に送るよう求めてもいます。より正確に、より迅速に諸外国の情報を、朝廷が入手できる仕組みを考えていたのです。

もちろん、それだけではありません。

慶応2年(1866年)11月には、岩倉は国事意見書として「航海策」を記し、今後の外交政略を提言していました。

冒頭の部分をご紹介しましょう。

こちら →

(※ 岩倉具視関係文書、国立国会図書館デジタルコレクション。図をクリックすると、拡大します)

「臣友山・・・」で文章が始まっています。これは、岩倉がまだ蟄居していたころに書かれたものなので、謹慎中に使っていた法名を名乗っているのです。

■「航海策」(慶応2年11月)

岩倉は、外国への対し方を俯瞰し、時代によって大きく変化してきたことを重く視ました。外交という観点から、これまでの経緯を次のように整理し、書き留めています。

「攘夷の時代は外国勢を撃退し、近づけないようにしていればよかったが、和親の時代にはそれとは違って、何事もなければ、彼らをうまく手なずけ、思いやりのある気持ちで接し、なにかあれば、懲らしめる」(※ 前掲)といった具合です。

確かに、幕府は、文化・文政時代(1804-1830)には、接近してきたイギリス船に対し、打払令で対応していました。日本の沿岸に近づく外国船があれば、見つけ次第に砲撃し、上陸した外国人は逮捕し、処罰していたのです。

ところが、アヘン戦争で惨敗した中国を見て、幕府は対応を変えました。西洋の軍事力の強さを認識したからでした。1842年には異国船打払令を廃止し、遭難した船に限って補給を認めるという薪水給与令を出しました。

その後、再び、外国船が頻繁に接近してくるようになると、幕府では打払令の復活が議論されました。ところが、沿岸警備が不十分だったので、砲撃すれば逆襲され、そのまま上陸してくる可能性を懸念し、結局、打払令は撤回されたという経緯があります。

押し寄せる海外勢を暴力的に抑え込むことはできないことを認識せざるをえなくなっていました。来航を拒絶するには、軍事力を高め、沿岸を警備できるようにしておかなければならなかったのですが、それは無理でした。軍備の面で圧倒的な差があったことはわかっていたのです。

そこで、岩倉は、外国勢に対しては仁と威を使い分けることによってこそ、適切な外交ができると主張していたのです。つまり、徒に拒絶するだけではなく、相手が困った時には助け、危険が及ぶようであれば成敗し、臨機応変に対応していくしかないと考えていたのです。

この岩倉の見解には、列強の軍事力への警戒心とともに、勅許も得ず軽率に、通商条約を結んでしまった幕府への怒りと不満が込められています。

幕府は、1859年に横浜、函館、長崎を開港していました。海外との交渉の窓口が急速に広げられてしまったのです。

岩倉が焦るのも当然でした。四方を海に囲まれた日本では、港は関門として重視する必要がありました。開港すれば、海外から人や物資が流入し、それに伴い、国内秩序が乱される懸念があったのです。

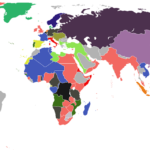

そこで、当時、外国に開かれていた港の状況がどのようなものだったのか知りたいと思い、検索していると、1865年に撮影された長崎港の写真を見つけることができました。

ご紹介しましょう。

こちら →

(※ Wikimedia。図をクリックすると、拡大します)

長崎港は当時、多数の外国船で賑わっていました。帆船があれば、蒸気船のようなものまで、所狭しとばかりに行き交っています。これらの船からさまざまな物資が運び込まれ、それらの物資に付随して、海外のさまざまな情報が持ち込まれていたのでしょう。

このような状況を見ると、岩倉が、開港したからには、海軍を設置する必要があると考えていた理由もわかります。

中国ではアヘンがイギリスから持ち込まれ、やがてアヘン戦争が勃発していました。1842年に南京条約を締結し、香港が割譲されています。このようにしてアジア各国が欧米列強によって、次々と植民地化されていたことを明治政府は知っていましたし、もちろん、岩倉も知っていました。

欧米列強に対抗できる国家にするにはどうすればいいか、岩倉は国防の重要性と、人材育成の必要性をひしひしと感じていました。列強に対して威と仁を以て接するには、まず、相手を知らなければなりません。

岩倉は折に触れ、世界各国に渡航して視察し、その優れた点や弱点を把握することの重要性を説いています。とくに公家は早急に外国に応対していく必要があるとし、使節として海外に派遣され、現地の諸状況を把握してくるべきだと主張していました。

慶応3年(1867年)3月、岩倉は国事意見書として「済時策」を記しています。興味深いことに、ここでも岩倉は、「航海策」と同様の考えを述べています。

■「済時策」(慶応3年3月)

冒頭の部分をご紹介しましょう。

こちら →

(※ 岩倉具視関係文書、国立国会図書館デジタルコレクション。図をクリックすると、拡大します)

「臣」の字が小さく、「友山・・・」と始まる文章で起草されています。この時点でもまだ謹慎処分が解除されていなかったので、岩倉は謹慎中に使っていた法名を名乗っています。

序文が終わると、項目として「朝廷ヨリ主トシテ航海ノ道ヲ開カル可キ事」を挙げ、開国貿易論を展開しています。次に項目として挙げられているのが、「兵庫開港ノ談判ハ朝廷ニ於テ之ヲ為ス可キ事」です。

兵庫港の開港は、朝廷で判断すべき事項だとしています。ここでも、安政の通商条約で、幕府が拙速に開港してしまったことへの怒りと不満が感じられます。とくに兵庫港は、朝廷や商都大阪に近いので、江戸に近い横浜港を参考に、貿易制度の整備をすべきだと進言しています。

横浜港は、安政5年(1858)の日米修好通商条約によって、神奈川開港が決定され、安政6年(1859)に開港しました。

明治初め頃の横浜港の西波止場の写真をご紹介しましょう。

こちら →

(※ 横浜開港資料館。図をクリックすると、拡大します)

西波止場には和船がぎっしりと停泊しています。写真が小さくてよくわからないのですが、ざっと見たところ、外国船は見られないようです。

ところが、1910年に撮影された写真を見ると、帆船や蒸気船が多数、行き交っているのがわかります。

こちら →

(※ 望月小太郎撮影、1910年。Wikimedia。図をクリックすると、拡大します)

見比べると、横浜港が大きく変貌しているのがわかります。40年余の歳月が技術を変え、人を変え、社会を大きく変えていったことが示唆されています。

開港すれば、海外からの人や情報が国内に流れ込み、やがて社会が変貌していくのが目に見えていました。

岩倉が欧米列強に対して抱いていた懸念を、はたして、払拭することはできるのでしょうか。

とにかく、日本に開国を求める海外勢の態度は執拗で貪欲でした。何度も通商交渉を求めてくる諸国に、アヘン戦争の顛末を知る人々はどれほど危機感を覚えていたことでしょう。彼らには富みを得ようとする強い意欲と意思があり、そのためには手段を選びません。鎖国していた日本人が応対できる相手ではありませんでした。

一旦、通商条約を結んでしまえば、その後は赤子の手をひねるように、日本が不利な状況に追い込まれていくのは目に見えていました。だからこそ岩倉は、貿易についても詳しく学び、教えていかなければならないと認識していました。

列強と渡り合えるだけの制度整備と人材育成の必要性を感じていたのです。

■人材育成

その基盤の一つとして、考えていたのが、国民教育の普及でした。

「七道の観察使俯管轄内に数百の小学校を設置するべき」だとし、この観察使府には「和漢の諸学を研究する大学校を設ける」構想も抱いていました(※ 安岡昭夫 前掲。p.7)。

七道とは、東海道、東山道、北陸道、山陽道、山陰道、南海道、西海道を指し、現在の関東、東北、北陸、山陽、山陰、四国、九州を指します。

また、観察使府とは、平安時代の桓武天皇が設置した地方官の行政実績を監査するもので、地方行政の向上に一定の効果があったとされています。ところが、平城上皇と嵯峨天皇の関係が悪化していく中、わずか4年で廃止されました。

それにしても、七道の観察使府とはなんと古色蒼然とした言い回しなのでしょう。公家出身の岩倉だからこそ、敢えてこの言葉を使い、王政復古の下での仁政を期待したのかもしれません。

遥か遠く、平安時代にまで遡って、桓武天皇の偉業を踏まえ、岩倉は、地方行政の一貫として、教育組織を設置しようと考えていました。桓武天皇の地方行政での効果を参考にしたところに、岩倉の天皇による治世への想いが透けて見えます。

岩倉は一貫して、開国するには、海外勢と平等な関係を築いていく必要があると考えていました。それには、海外情報の収集とその分析が不可欠で、それらを遂行できる人材の育成が肝要だと思っていました。

一方、岩倉は次のように述べています。

「海外列国には遺米使、遺英使などの官命を帯びた職員を置き、それぞれの国情を探り、その結果を朝廷に報告すべき」(※ 岩倉具視関係文書より意訳。)

海外の情報を収集するには、渡航して一時的に滞在して情報を入手するのではなく、専門の職員を現地に駐在させる必要があると岩倉はいっているのです。住んでみなければわからない情報を入手しなければ、万全の対策を講じることはできないと考えていたからでしょう。

興味深いことに、岩倉はここで、遺米使、遺英使といった言葉を使っています。このことからは、岩倉がこの頃の日本を、遣隋使、遣唐使を派遣していた頃と重ね合わせていたことがわかります。

かつて中国から文化や技術、制度や思想を学んだように、今後は西洋からそれらを学ばなければならないと思っていたふしが見受けられます。

このように岩倉は、政府要人をはじめ官僚、次代を担う多くの人々が、欧米の技術、制度、文化、思想を学ぶ必要があると考えていました。西洋との圧倒的な技術力の差を感じていたからにほかなりません。

こうした経緯をみてくると、新政府が発足したのに伴い、岩倉が欧米に使節団を派遣したいと願ったのは当然でした。

■使節派遣に向けての三者三様の意見書

岩倉具視は明治2年(1869)2月、新政府樹立早々に、欧米に勅使を派遣するべきだという意見書を提出しています。その目的は、①外交儀礼の聘問の礼、②条約改定問題の協議、を主な任務とするものでした。

岩倉は、条約締結時の交渉相手であった江戸幕府は崩壊し、新政府が誕生したことを関係諸国に知らせる必要があると考えていました。外交儀礼上、聘問の礼を行わなければならないと思っていたのです。

その一方で、条約改正について協議したいという意向を、条約締結各国に示す必要があるとも考えていました。おそらく、条約改正協議の期限が1872年5月だということが念頭にあったからでしょう。

いずれも岩倉にとっては、喫緊の課題でした。

またこの年、英語教師として幕府に採用されたオランダ系アメリカ人のフルベッキ(Guido Herman Fridolin Verbeck, 1830 – 1898)が、当時、会計官副知事であった大隈重信に使節派遣の意見書を送っていました。1969年6月11日頃のことでした。

(※ https://www.facebook.com/verbeck.jp/posts/731989243655751/)

フルベッキが懇意にしていたJ.M, フェリスに宛てた書簡によると、当時、江戸では外国に使節を送るのはこの秋か冬になる可能性があると知らせてくれた人がおり、それで、彼は使節派遣についての意見書(ブリーフ・スケッチ)を書こうという気になったそうです(※ 前掲)。

なぜ、フルベッキが大隈に意見書を送ったのか不思議でしたが、調べてみると、彼は長崎で大隈重信に英語を教えていたことがありました。

フルベッキは長崎の致遠館(佐賀藩が長崎に設けた英学校)で英語教師をしていましたが、1869年2月13日に明治政府から大学設立のため江戸に出仕するようにという通達をうけました。法律の改革論議と大学設立の仕事だったといいます。

おそらく、フルベッキが長崎を離れる前に、学生たちと集合写真を撮ったのでしょう。上野彦馬が撮影した写真が残っています。

こちら →

(※ Wikipedia。 図をクリックすると、拡大します)

フルベッキ親子と学生たち、総勢46名が写っています。

よく見ると、フルベッキ親子と岩倉具定と岩倉具経、そして、大隈重信が、同じ列に並んでいましたので、その部分を拡大してみました。

こちら →

(※ Wikipedia。部分。 図をクリックすると、拡大します)

フルベッキの右側にいるのが岩倉具定で、フルベッキの子どもの左側にいるのが岩倉具経、その左側にいるのが大隈重信です。岩倉具定は岩倉具視の次男、岩倉具経は三男です。

大隈重信は佐賀藩士だったので、致遠館で英語を勉強しているのはわかるのですが、岩倉兄弟がなぜ、この集合写真に写っているのが不思議でした。

調べてみると、岩倉兄弟は1869年6月に致遠館に派遣され、フルベッキに学んでいました。その後、岩倉具定は米国ラトガース大学に、弟の岩倉具経はオックスフォード大学に留学しています。

先ほどもいいましたように、フルベッキが大隈に意見書を送ったのは、6月11日頃でした。ですから、岩倉兄弟はほとんどフルベッキに学んでおらず、後任から英語や海外事情を学んでいたのでしょう。

さて、フルベッキは政府要人になっていた大隈に意見書を送りましたが、受け取った大隈はその取扱いに困ったのかもしれません。時期尚早として、その意見書を秘蔵していました。1871年10月26日にフルベッキが岩倉邸に呼ばれるまで、この意見書の存在は誰にも知られていませんでした。

そして、明治4年(1871)2月、今度は伊藤博文がアメリカから、条約改正準備と特命理事官の各国派遣の意見書を、沢宣嘉・外務卿に提出しています(※ 長谷川栄子、「岩倉使節団成立過程の再検討」、『熊本学園大学論集 総合科学』19巻、2号、pp.3-4.)。

実は、伊藤は明治3年(1870)から財政幣制調査のために渡米していました。新政府樹立後の財政、貨幣について参考にするためアメリカ派遣され、現地で視察、調査を行っていたのです。その傍らで得たさまざまな情報を総合的に判断し、早急に、条約締結国に使節を派遣する必要があると判断したのでしょう。

このように、当初、欧米への使節派遣の必要性を感じ、意見書を具申していたのは、岩倉具視とフルベッキ、そして、伊藤博文でした。

岩倉はこれまでの経緯を踏まえて使節派遣の必要性を感じたのでしょうし、伊藤はアメリカに滞在して得たさまざまな情報から、派遣の緊急性を感じたのでしょう。そして、オランダ系アメリカ人のフルベッキは、派遣の噂を聞き、欧米人だからこそわかる使節派遣の際の注意事項を政府首脳に伝えるべきだと判断したのでしょう。

日本の将来を考えた時、条約改正は不可欠だと判断し、三者三様の立場から、意見書を政府首脳に提出していました。彼らは、条約改正のためには準備のため早急に使節を送る必要があるという認識で一致していたのです。

ちなみにアメリカで財政、貨幣制度を把握した伊藤は、その翌年に金本位制の採用と新貨条例の公布を主導しています。各方面で、新政府主導の制度整備が着々と進んでいたのです。次の大きな課題は使節団を派遣し、欧米との条約改正のための準備をすることでした。

■当時の状況

それでは、1871年の状況がどのようなものであったか、政体の側面から見ておくことにしましょう。

1871年7月14日に廃藩置県が行われ、7月29日には、これまでの太政官制が、正院(最高国家意思決定機関)、左院(議法機関)、右院(行政機関)の三院制と改められました。そして、中央官庁として、神祇省、大蔵省、司法省、文部省、兵部省、工部省、外務省、宮内省が整備されています。

その後、11月には府県の統廃合を実施して、一使、三府、72県とし、長官に相当する知事、県令には大蔵省の官吏を任命しました。こうして新政府は着々と中央集権体制を整え、幕藩体制からの移行を、形式上、終えたのです。

残された大きな課題は、不平等条約の解消でした。

江戸幕府が安政5年(1858)に、アメリカ、ロシア、オランダ、イギリス、フランスと締結した通商条約は、①治外法権を認めたこと、②関税自主権がなく、協定税率に拘束されていること、③無条件で片務的な最恵国待遇条款を承認したこと、等々の点で、日本にきわめて不利な条約でした。

安政五か国条約と呼ばれているものです。

これらの不平等な条項を撤廃するには、一国との交渉ではなく、最恵国待遇を承認した国々すべての同意が必要でした。列強の勢いに押され、拙速に条約締結に踏み切ってしまった徳川政権は、後の世に大きな負債を残していたのです。

さて、廃藩置県が施行され、取り敢えず、中央集権体制に移行したのが、1871年でした。ようやく近代国家としての体裁を整えることができましたが、翌1872年5月には、条約改正協議の期限を迎えることになっていました。

新政府としては早急に、期限延長の準備交渉のために使節を派遣しなければなりませんでした。

期限延長を含め、条約改正に向けたさまざまな交渉の準備のため、欧米に使節を派遣するという名目で、使節団派遣の構想は実現に向けて動き出したのです。

■使節団構想と岩倉使節団

使節団がどのような過程を経て編成されたかについては諸説あるようです。

これまで見てきたように、私は当初から、岩倉具視使節団として派遣が決まったものだと思っていました。公家たちを組織化して抗議活動を展開した八十八卿列参事件をはじめ、岩倉がこれまで行ってきた政治活動は一貫して、日本を守るためのものであり、不平等条約の撤廃に向けてのものでした。

先ほどもいいましたように、岩倉は1869年2月には使節派遣に意見書を出しています。

ところが、使節派遣構想は大隈重信が言い出したもので、「大隈使節団」こそ、当初の構想だったという説があります。この説では、大隈使節団が岩倉使節団に変更された背景には、廃藩置県後の明治政府内部の政治抗争があったと説明されています。

たとえば、大庭邦彦氏は、使節団派遣構想は当初、大隈重信主導で1871年8月下旬に具体化され、閣議において「内定」したと書いています。使節団の任務としては、条約改正の延期を締結各国と交渉すること、法律、政治、経済、教育、軍事、宗教など各分野の視察および調査をすること、等々でした。

この構想が9月に入ると、外務卿岩倉具視を大使とする岩倉使節団構想へと引き継がれていくことになったというのです(※「岩倉遣欧米使節団にとっての「観光」」、『世界を見た幕末維新の英雄たち』、新人物往来社、2007年、p.152.)

その理由として、大庭氏は、大久保利謙氏の『岩倉使節派遣の研究』を引いて、政権のヘゲモニーを掌握される可能性を嫌った大久保利通や岩倉具視による「謀議」と「策略」の結果であると書いています(前掲、p.152.)。

これはほんの一例ですが、大隈重信が使節派遣の発案者だとする説を取る人は大抵、岩倉使節団の発足を新政府内の抗争あるいは陰謀論の結果だと解釈しているのです。

大庭氏は、大久保利謙氏の『岩倉使節派遣の研究』を引いて説明していましたが、この立場をとる研究者の多くが大久保氏の論に立脚しています。

試みにWikipediaをみると、使節団派遣の経緯については記述がなく、日本大百科全書では、岩倉使節団の派遣をめぐっては、伊藤博文提案説と大隈重信提案説があるが、それが結果的に岩倉使節団に切り替えられたと説明されており、その理由として新政権をめぐる薩長と非薩長との主導権争いがからむとされています。

(※ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2059)

ここでも、大久保利謙氏の『岩倉使節派遣の研究』に基づいて、使節団の設立経緯が説明されています。このように、使節団派遣の経緯については、大久保利謙氏の見解が大きな影響力を持っていることが示されています。

■「大隈使節団」から「岩倉使節団」への移行と捉えることはできるのか。

これまでみてきたように、使節団について知ろうとする初学者はまず、大久保利謙氏の説に出会う可能性がとても高いことがわかりました。その結果として、大勢の人がこの見解を共有することになり、一つの歴史的事実として受け止められているのかもしれません。

これに対し、鈴木栄樹氏は、「従来の岩倉使節団編成過程の研究に対していくつか疑念がわいてきた」と記し、文献資料を踏まえ、実証的に検証していきます。

大久保利謙氏の、「岩倉使節派遣の研究」(『岩倉使節団の研究』宗高書房、1976年、所収)という論考に対し、鈴木氏は、岩倉使節団編成過程に関する実証研究の起点となったと評価したうえで、「大隈使節団」構想から岩倉使節団への転換を政治抗争と関連付けて捉える大久保氏の見解には疑問を呈するのです。

(※ 鈴木栄樹、「岩倉使節団編成過程への新たな視点」、横山伊徳編、『幕末維新と外交』、吉川弘文館、2001年、pp.316.)

そして、大久保氏が「岩倉の全権は、この使節の重大性から、むしろ当然の人事で、大隈では軽く、実は岩倉をおいてこの大任に当たるべき人物はほかになかったといっていい」とし、「岩倉は公家出身の傑物で、幕末期の革新運動の一方の推進者であり、はやく遣外使節の主張を行っていた」とも述べていることに言及しています。

私がこれまで岩倉具視の活動についてご紹介してきたとおりの見解です。岩倉具視の人となり、政治的立場、社会的地位、これまでの経緯等についての大久保氏の理解になんの異論もありません。

ところが、大久保氏は、「「大隈から岩倉への推移は、廃藩前後の政府部内の複雑な内情、雄藩間の対立などを考えると、そこに重大な政治的な内情があったことが察せられ、岩倉使節団の成立がそういう政治過程のなかからでた事態であることが考えられる」(※ 大久保論文、前掲)と述べているのです。

鈴木氏は、そこに違和感を覚え、次のように記しています。

「当然の人事」でありながら、「重大な政治的な内情があった」という大久保氏の発言ははたしてどのように解釈されるべきなのであろうか」

(※ 鈴木栄樹、「岩倉使節団編成過程への新たな視点」、横山伊徳編、『幕末維新と外交』、吉川弘文館、2001年、pp.319-320.)

確かに、これまでの言動および活動をみれば、岩倉が全権大使になるのは当然でした。条約締結をした各国首脳と対等に面談できる立場だという点でも、岩倉は適任でした。ところが、大久保氏は、当初は大久保使節団で決まっていたものが、新政府内の内情、雄藩の対立などの政治的過程から岩倉使節団が発足したと述べるのです。

鈴木氏が疑問に思ったように、大久保氏の記述には、論理に飛躍があり、論理矛盾があるように思えます。

鈴木氏はまた、「大隈使節団」構想が存在したことを言い出したのが大久保氏だったことに触れ、果たして、そのようなものが存在するのかと疑問を呈しています。後年になって書かれた大隈重信の回想録『大隈伯昔日譚』の中の記述しか証明するものがなく(※ 前掲)、客観的根拠がないに等しいのです。

こうしてみてくると、大久保利謙氏の使節団成立過程に関する論考で、大きく問題になるのは、①仮に大隈使節団構想というものがあったとして、それを岩倉使節団と同レベルで取り上げ、論じていること、②大隈使節団から岩倉使節団への移行理由を政府内の抗争、あるいは陰謀論で片づけていること、等々だといえます。

一方、長谷川栄子氏は『岩倉具視関係資料』所収の新出書簡に基づき、この問題について、次のように見解を総括しています。

① 大隈重信は条約改正交渉成功のため、日本をアピールするための使節を各国に派遣することと、自身が使節の任務を引き受けることを閣議で申し出、ひとまず容れられたが、その閣議で決まったのは使節を外国へ派遣することのみであった。

② その閣議後、岩倉らの議論の中で使節は勅使と位置付けられ、岩倉の大使選任は異議なく決まった。しかし、それに付随して出された木戸・大久保副使案には、廃藩置県直後の新体制整備の最中であることから、三条と板垣が反対した。

③ しかし、条約改正が最も重要な課題であることを国民に認識させ、帰国後の条約改正に向けた改革をスムーズに進めるために政府指導者層の洋行が必要である、という使節団派遣についての木戸の説明を三条と板垣が理解したことにより、正院構成員全員の了承のもとに大規模な岩倉使節団が編成されることになった。これが新出の木戸書簡により判明した事実である。

④ 大蔵省の強力な指導のもとに健全財政の実現をめざす井上馨は、使節団留守中の大蔵省の掌握と大蔵省批判勢力の排除を画し、木戸・大久保洋行の実現に尽力するとともに、使節団と留守政府のメンバーの約定書調印を提起した。

(※ 長谷川栄子、「岩倉使節団成立過程の再検討―『岩倉具視関係資料』所収の新出書簡を用いてー」、『熊本学園大学論集『総合科学』』、第19巻2号、2013年、p.20.)

長谷川氏の論文は関係者の書簡を渉猟し、きわめて論理的に、丁寧に考証されており、とても説得力のある見解でした。

■大義のための勅使として派遣が決まった岩倉使節団

大久保氏が「大隈使節団」と称したものは、新たに出てきた資料に基づいて検証すれば、結局、閣議で「外国に使節を派遣する」ことが決まっただけのものでした。内部抗争とされたものも、条約改正の重要性を国民に認識させ、帰国後の条約改正に向けた改革をスムーズに進めるという点で三条や板垣から了解が得られています。

一連の流れをみてくると、当時の首脳陣は、列強に伍していける日本を創り上げるため、正院全員一致で、勅使としての岩倉使節団の派遣を決定したことがわかります。

長谷川氏は論文の最後で、木戸孝允の日記から次のような文章を引用しています。

「真に我国をして一般の開化を進め,一般の人智を明発し,以て国の権力持し独立不羈たらしむるには僅々の人才世出するとも尤難かるへし,其急務となすものは只学校より先なるはなし」(※ 『木戸日記』)

(※ 長谷川栄子、前掲、p.21.)

木戸は副使として渡航した際、サンフランシスコで小学校を訪問し、視察しました。子どもたちが活発に発言し、自由に行動していたのを眼にしたのでしょう。「独立不羈」という言葉を使って、自発性の重要性を指摘しています。

岩倉もまた、以前から、欧米列強に伍していくには人材育成が重要であり、全国津々浦々、そのための教育制度を充実させなければならないと考えていました。西洋に見合ったレベルの技術、文化、制度、思想などを身につけなければ、対等に立ち向かえないと思っていました。

木戸は、アメリカで小学校を視察し、近代国家を担っていくには、「独立不羈」の精神を涵養すること重要だと認識しています。彼は子どもたちの様子を観察しただけで、当時のアメリカの文化を読み取り、近代国家に何が必要なのかを感じ取ったのです。

岩倉使節団のメンバーは、政府の最高首脳陣から構成されました。大使・副使と各省の実力者から成る理事官46名が、使節団として編成されています。

意思決定することができ、政策を実行できる立場のテクノクラートたちが大挙して、欧米を訪問したのです。現地で視察し、調査することによって、欧米の文化、技術、制度、思想を肌で感じ取る機会が創出されました。岩倉使節団の派遣は、新政府の英断だったといえるでしょう。(2023/5/29 香取淳子)