■東京五輪ボランティア調査

2020年7月30日、大会組織委員会が実施した調査結果が各紙に発表されました。組織委員会は7月1日から21日にかけて、約8万人の大会ボランティアを対象に、オンラインでアンケート調査を実施しました。約2万6千人から回答が得られたといいます。

結果を見ると、66.8%もの参加予定者が「大会の実施形態や活動中の感染防止対策」に不安を覚えていることが明らかになりました。応募時点では新型コロナウイルスなど発生していませんでした。ですから、いまだに収束しないコロナへの感染を不安に思うのも無理はありません。彼らが来年もボランティアとして参加するかどうかわからなくなってきました。

また、「卒業や留学、転勤など環境の変化で参加できないかもしれない」という回答が21.5%にも上っていました。大会が1年延期になったことで、参加予定者の進路が変わり、参加できない可能性も出てきたのです。ようやくかき集めたボランティアですが、人数であれ、活動内容であれ、コロナ下での大会運営に合わせた変更が迫られています。

コロナの感染者数は、いまだに増加の一途を辿っています。果たして、東京五輪の開催は可能なのでしょうか。

2020年7月31日、東京都の感染者数は463人、全国で1463人に上っています。1日の感染者数としては過去最多を記録しました。感染したからといって、死ぬわけではないと楽観的に考える人がいるかもしれませんが、数は少ないですが、若い世代で死亡した人もいます。

東京都の場合、新型コロナウイルスの発生から7月30日までに感染して死亡した人は330人でした。

こちら →

(NHK7時のニュースより。図をクリックすると、拡大します)

ニュースでは、全体の93%(306人)が5月末までに死亡していると報道されていました。年代ごとの死者数を見ると、60代以上が多いことがわかります。全体の約93%が60代以上の高齢者です。以前からいわれていましたが、高齢者は新型コロナウイルスに感染すると、死に至りやすいことが数字で示されたことになります。

これまでのところ、東京都では、10歳未満と10代、30代の死者はいないようですが、今後、どうなるかわかりません。ウイルスが変異し、若者の致死率も上がる可能性もあります。五輪ボランティアに参加予定の若い世代の人々が、感染報道を見て、不安な気持ちになるのも無理はありません。

当初、すぐにもワクチンが開発されるといわれていたのですが、現在、多くはまだ有効性の確認段階にとどまっています。効果があるといわれていた日本製のワクチンもありましたが、検査してみると有効性を確認することができず、いまや話題にものぼりません。

世界中の大学や研究所、製薬会社が開発に取り組んでいますが、まだ有望なワクチンの製造には至っていないようです。せっかく開発しても、副作用が強くこともあれば、再感染した場合、ワクチン接種者の方が重症化しやすいといったこともあって、なかなか認可には至らないのが現状なのです。

新型コロナはどうやら、とてもやっかいなウイルスのようです。

■米製薬会社ファイザーと基本合意

2020年7月31日、たまたま、TBSの夕方のニュースを見ていると、政府が米製薬会社のファイザーと6000万人分のワクチンを日本向けに供給することで基本合意したと報じていました。

もちろん、まだ完成しているわけではありません。現在、開発中のこのワクチンが完成し、来年3月までに承認されれば、6月末までに6000万人分のワクチンが日本向けに供給されることで合意したということのようです。

日本の大学、研究所、製薬会社などもワクチンを開発していますし、政府も出資をしています。ところが、どういうわけか、この度、政府は米製薬会社「ファイザー」と契約を交わしたというのです。

実際のところ、新型コロナウイルスの正体はいまだに確定されているとはいえません。感染しても軽症で済む場合があれば、重症に陥り死に至る場合もあります。さらには、感染しても免疫を獲得することができず、再感染する例も報告されています。感染の症状、抗体ができるか否かは一様ではなく、世界各地で異なる種の感染者が増えているのが現状です。

つい10日ほど前も、開発中のワクチンをめぐる争奪戦が激しくなっていると報じられたばかりでした。

こちら →

https://news.yahoo.co.jp/articles/9cfa05a9b7d68419361e4b413308a576fa501b0d

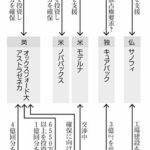

開発中の有望なワクチンに対し、先進諸国がどれほど投資をしているか、まとめたものが以下の図です。

こちら →

(2020年7月20日、「朝日新聞」。図をクリックすると、拡大します)

不思議なことに、この図にファイザーの名前はありませんし、ファイザーと共同開発しているドイツのバイオNテックの名前もありません。日本政府が基本合意を交わしたとされるのは、両者が秘密裡に開発してきたワクチンなのでしょうか。

この図にある米モデルナと英アストラゼネカについては、ワクチンの治験情報がすでに流れていました。ですから、有望なワクチンとして取り上げられたのでしょう。

ところが、米ファイザー製のワクチンについては名前が明らかにされていないだけではなく、かつて投資家向けに伝えられていたワクチンとは別のものだという証券アナリストもいるようなのです。

こちら →

https://news.yahoo.co.jp/articles/55c6526af6f2ac18dd8450f406ed64a1aea140b7

経済情報サイトのブルームバーグは、ファイザー製のワクチンが10月に申請できるかどうか疑問だといっているようです。

(原文:https://www.bloombergquint.com/business/pfizer-s-october-target-in-vaccine-race-scrutinized-by-street)

なぜ、まだ認可されてもいないワクチンを日本政府は購入しようとしているのでしょうか。

■透けて見える開催への強い意志

先ほどのTBSニュースに戻りましょう。

このニュースで気になるのは、次のような文言です。

「政府は、東京オリンピック・パラリンピックよりも前の来年前半までに1億2000万人分のワクチンの確保を目指し、ファイザーとは別の海外企業とも供給の合意に向け、最終調整をしているということです」

まだ、申請もしておらず、認可されるかどうかもわからないワクチンの購入について、日本政府は米製薬会社と基本合意を交わしたというのです。しかも、2021年の前半までに1億2000万人分のワクチンを確保するといいます。

さらに驚いたことに、別の海外企業ともワクチンの購入合意を交わすための調整をしているといいます。ファイザー製のワクチンが認可されなかった場合の保険をかけているのです。

日本政府がなりふり構わず、来年の前半までにワクチンの入手に努めていることがわかります。

一連の動きからは、ワクチンでなんとか感染を抑え込み、2021年にはなんとしても東京大会を開催しようとする日本政府の強い意志を見て取ることができます。

メディアからは日々、感染者増が伝えられており、もはやオリンピックどころではないことは誰でもわかります。それなのに、この体たらく、日本政府はどうなってしまったのでしょうか。選手や観客の健康よりも、経済的損失の方が気になるのでしょうか。それとも、面子にこだわっているのでしょうか。違和感をおぼえざるをえません。

感染者数がいまだに拡大しつづけている今、IOCは東京大会の開催をどのように捉えているのでしょうか。

■バッハ会長の会見

2020年7月15日、IPCのバッハ会長はオンラインで開催した理事会の終了後、記者会見を行いました。まず、2021年に開催予定の東京大会について、安全に開催するため複数のシナリオを検討していることを明らかにしました。その一方で、理事会の総意として、「無観客は望んでいない」と強調しています。

こちら → https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61569610W0A710C2000000/

選手や観客の健康、安全に配慮すれば、2021年の東京大会は「観客なし」で開催するに越したことはありません。感染防止対策としては、非対面、非接触がなによりです。健康面からいえば、「三蜜」(密集、密接、密閉)を回避できる「観客無し」というシナリオはいまのところ、最適だといえます。

幸い、5Gを活用した映像技術を活用すれば、臨場感のある試合風景を提供することができます。オリンピックを舞台に、5Gでスポーツ中継を配信すれば、恰好の5G映像の配信例をデモンストレーションすることにもなります。

ところが、それでは「盛り上がりに欠けるので、望んでいない」とバッハ会長はいっているのです。

もちろん、無観客では入場料を取れず、関連グッズの販売収入もありません。そうでなくても延期費用が嵩むというのに、あえて収入の道を閉ざす選択肢はないということなのでしょう。

バッハ会長は「無観客は望んでいない」といい、コロナ下で開催する東京大会にも従来通りの様式を要求しています。ところが、感染対策をするには「三蜜」を避けなければならず、入場者数を制限しなければならなくなります。当然のことながら、収入は減少します。

さらに、会場内の各所、座席等の消毒も不可欠ですから、通常の大会に比べ、どれほど余分の経費がかかってくるのか、想像するだけで恐ろしくなります。しかも、日本側が延期費用をどれほど分担することになるのか、いまだに明らかにされていません。

日本政府、大会組織委員会、東京都の五輪担当者は、はたして、日本が負担する経費がどれほどになるのか把握しているのでしょうか。なによりも、日本側の損失ができるだけ少なくなる方向で、IOCと協議しているのでしょうか。海外メディア経由で報道されるIOCの見解などを知るたび、不透明なまま進められているだけに、不安になってしまいます。

■経費節約は可能なのか

延期費用について、バッハ会長は2020年5月15日、IOC側は8億ドル(約857億円)の追加負担を見込んでいると発表しました。

こちら → https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59135130V10C20A5000000/

大会組織委員会や東京都の試算では、当時、延期費用は約3000億円前後になるとされていました。IOCの言い分を認めれば、日本側の負担は約2143億円になります。この記事によれば、大会組織委員会はIOCにも負担を求めていたようですが、バッハ会長はそれには言及しなかったそうです。

IOC、大会組織委員会、東京都、いずれもできるだけ節約して東京大会を開催したいという思いは同じです。無駄な費用を省き、大会を充実したものにするという点では一致しているはずです。

ところが、コロナ下で開催される2021年大会には、選手や観客、ボランティアなどに対する感染対策という大きな課題が課せられているのです。そのことがIOC側に十分理解してもらえているのでしょうか。

7月15日の会見でも、バッハ会長は「簡素化に向けて、200以上の項目を見直し」、「テスト大会の縮小や競技会場の収容人数の削減などを検討」しているといっています。ところが、節約に心がけるといいながらも、「大会の盛り上がりにも直結するだけに、難航する可能性がある」とも述べています。

すでに6月の理事会で、簡素化する案が合意されていたにもかかわらず、バッハ会長は収容人数を削減すれば、大会の盛り上がりに影響するので難航する可能性があるとし、婉曲的にそれを否定しているのです。

コーツIOC調整委員長もまた、7月29日、ロイター通信の電話取材に応じ、「観客は大会の重要な一部。我々の計画ではそれを維持することが大切だ」と述べています(※ 2020年7月30日、「日刊スポーツ」)

両者の発言には、2021年の大会がコロナ下で開催される特殊な大会だということの認識が欠けているように見えて仕方がありません。従来の大会イメージに基づいて運営しようとする姿勢が明らかで、日本側の意見がどの程度反映されているのか気になります。

最近、IOCの意向はまず、海外メディアで報道されることが多く、それに対し、日本側が反応するといった展開になっています。日本側の反応がどれほど海外で報道されているのかもわからず、IOCの言い分だけが世界に流れているのではないかと心配です。

マラソン開催地の変更にしろ、延期に至る経緯にしろ、日本側は優柔不断で、たいていの場合、決断を遅らせがちです。しかも、議論の過程が不透明で、合理性に欠ける判断しかできません。それを見越しているのか、IOCは随時、一方的に海外メディアに情報を流しています。このままでは、日本側の見解が十分に伝わらないまま、IOCに引きずられて世論が形成され、日本が過剰な負担を担わされるのではないかと懸念されます。

このようにIOCの意向ばかりが海外メディアで主張されており、日本側の見解がいまひとつ見えてこないのが現状です。このままではIOCに引きずられ、日本に過剰な負担を強いられるのではないかと心配です。

はたして、組織委員長の森喜朗氏はIOCに対し、どのような見解を抱いているのでしょうか。

■森喜朗組織委員長

2020年7月6日、組織委員会の森喜朗委員長は、都庁に出向き、再選されたばかりの小池都知事を訪問しました。その際、取材陣の質問に答え、開会式の簡素化は難しいと述べています(※ 2020年7月7日「東京新聞」)。

「3時間の開会式を短くすれば、経費は一番安くなる」ことはわかっているのに、IOCがそれに応じないと述べたのです。その理由は、IOCがすでにTV放映権を販売しているので、時間を短縮すると違約金が生じるからというものでした。

違約金が生じるといわれれば、組織委員会は唯々諾々とIOCに従うのでしょうか。日本のため、日本人の利益を守るためにIOC側と粘り強く交渉するという考えはないのでしょうか。

さて、五輪・パラリンピックの開閉会式には計130億円の経費が見込まれているそうです(前掲。「東京新聞」)。これについて、コーツIOC調整委員長は、開会式を華美なものにしなければ、50万ドル(5500万円)は節約できるかもしれないと述べています(前掲。「日刊スポーツ」)。

この一件で見えてくるのは、IOCが大会を主導し、開催者である日本政府、東京都はただ、経費負担を強いられるだけだということです。追加費用ひとつとってみても、5月15日時点では約3000万円前後とされていたのに、7月7日時点では数千億と膨れ上がっています。

2倍ほどにも膨れ上がっていることについては、「契約済みの事業も多く、予算の見通しは難航している」と書かれています(前掲。「東京新聞」)。ということは、これ以上嵩む可能性も考えられるのです。

日本側にタフなネゴシエーターはいないのでしょうか。

2021年五輪大会には、通常の大会経費に延期のための追加費用、さらにはコロナ感染対策費用もかかってきます。いっそ中止してしまった方がいいのではないかと思いますが、森氏は7月17日、IOC総会後の記者会見で、「今やめたら、倍の金がかかる」と述べています(※ 2020年7月18日、「日刊スポーツ」)。

コロナ禍でただでさえ経済が逼迫しているというのに、強引に五輪大会を開催することで、余計な費用まで都民あるいは日本国民の負担にされてはたまったものではありません。

はたして、安倍首相はどのような見解でIOCに対処しようとしているのでしょうか。

■安倍首相

コロナ感染者数が増加の一途をたどる中、なんとしても開催したいと不退転の決意を示しているのが、安倍首相です。7月22日に開催された新型コロナウイルス対策本部では、外国人選手や大会関係者の入国に向けた条件の検討を開始すると表明しました。受け入れ態勢の整備に着手するというのです。

そもそも3月下旬、五輪大会の1年延期を言い出したのが安倍首相でした。この時、森組織委員会会長は2年の延期を提案したといいます。2年ぐらいの余裕がなければ感染が終息していないだろうと考えたからでした。

ところが、安倍首相はワクチンが開発されるから大丈夫だといい、1年の延期を主張したといいます。IOCのバッハ会長は安倍首相の意向を呑み、オリンピック史上前例のない、大会の延期を承諾したのでした。

それにしても、安倍首相はなぜ、五輪大会の中止を避けようとするのでしょうか。

これについて産経新聞は、コロナ感染拡大で冷え込む日本経済への悪影響を広げたくないという思いがあるからだと指摘しています(※ 2020年7月22日「産経新聞」)。

確かに組織委員会は、2017年時点で、大会の経済波及効果は全国で32兆円だと試算していました。何を根拠に算出したのかわかりませんが、これは結構な金額です。この試算に基づいて判断すれば、大会の中止はなんとしても避けたいと思うようになるでしょう。

安倍首相はこの試算結果を信頼し、それだけ大きな経済効果のある五輪大会を見送れば、日本経済の致命傷になりかねないと判断したのかもしれません。

IOC、安倍首相、組織委員会の見解を振り返ってみると、いずれも五輪・パラリンピック大会の開催が、経済的動機付けに偏っていることがわかります。

それでは、小池都知事はどうでしょうか。

■小池都知事

今回の都知事選では、保守系候補と非保守系候補とで五輪に対する見解が分かれました。

小池百合子氏は、「簡素化、費用の縮減を進めながら、都民の理解を得られる形で進めていく」とし、元熊本県副知事の小野泰輔氏は、「2024年への延期も視野にIOC等と再交渉を行い、確実な開催を目指す」と訴えています。

一方、NHKから国民を守る党党首の立花孝志氏は、「4年後あるいは2年後の開催で、IOCに判断させるべきだ」とし、元日本弁護士連合会会長の宇都宮健児氏は、「感染症対策の専門家が困難であると判断した場合は、IOCに中止を働きかける。浮いた予算はコロナ禍で被害にあった都民の支援に回す」としています。そして、れいわ新撰組代表の山本太郎氏は、「開催都市として、ハッキリと五輪中止をIOCに宣言する」と訴えています。

毎日新聞は2020年7月1日、主要5候補の見解を次のようにまとめ、わかりやすく図示しています。

都知事候補者の中で五輪中止を訴えたのは山本氏だけでした。その山本氏の主張に対し、小池氏はオンライン討論会で、「大会中止の権限は東京都にはなく、IOCにある」と指摘し、クギをさしました。

さらに、「コロナ対策の観点から、無観客試合を行った場合の試算が必要」と述べ(※ 『日刊スポーツ』2020年6月27日)、現職都知事ならではの見識を強調していました。

先ほど紹介しましたように、これまでオリンピックを開催すれば、莫大な経済効果があると喧伝されてきました。当然、開催都市・東京都にも大きなメリットがあるはずでした。だからこそ、東京都はオリンピック誘致に力を注ぎ、多くの都民もまた開催決定を祝福したのです。

ところが、開催都市には大会中止の決定権もなく、きわめて不利な条件が課せられているというのです。

いったい、なんのための、誰のためのオリンピックなのでしょうか。なんとか打開策を講じることはできないのでしょうか。

都知事選の結果、再び、小池氏に都政が委ねられました。

■卓越したパフォーマーとしての小池百合子氏

それにしても、都知事選の結果は見事でした。2020年7月5日午後8時、開票が始まるとわずか数秒で、小池百合子氏の当確が出たのです。フタを開けてみれば、小池氏の得票数は366万1371票、2位の宇都宮健児氏(84万4151票)を大きく引き離していました。

意外なことに、街頭演説で注目を集めていたはずの山本太郎氏は、3位(65万7727票)でした。2位の宇都宮氏とは約20万票もの開きがあります。ユーチューブで見ている限り、行く先々で大勢の有権者の支持を集めているように見えたのですが、どうやらそれほどでもなかったようです。そして、維新が応援した小野泰輔氏は、4位(61万2530票)でした。知名度がなかったにもかかわらず、山本氏に約4万票差にまで迫っています。

今回の投票率は55.0%で、前回よりも5%弱下回っていました。一般に、投票率が低ければ、組織票を持つ候補者が有利だとはいわれますが、2位から4位までの得票数を見れば、確かに、ある程度は組織票が関係していたといえるでしょう。

とはいえ、2位から4位までの得票数を足してみても、211万4408票にしかなりません。小池氏の得票数とは154万票以上もの開きがあり、はるかに及ばないのです。今回の小池氏の圧倒的な得票数は予想を超えていました。

選挙前には、小池氏の学歴詐称疑惑、都知事としての公約の不履行、パフォーマンスばかりで都政を混乱させただけ、などといったネガティブな評価が出回っていました。それぞれが尤もで、異を唱える人もいませんでした。それにもかかわらず、開票してみれば、小池氏が圧倒的な得票数で再選されたのです。なんと歴代2位だといいます。

小池氏は、類まれな強運の持ち主なのでしょうか。ほとんどレームダック化していた小池都知事が、コロナ禍を機に、さっそうとメディアに登場してたのです。

■小池都知事に期待すること

改めて、選挙期間中の小池氏のメディア戦略を振り返ると、TV、SNS、ユーチューブなどへの露出が見事でした。メディア特性を熟知しているからでしょう。それぞれの特性に応じてメディアを使い分け、登場する時期、期間、タイミングを周到に練り上げ、メディア露出のバランスを計りました。

小池氏は新型コロナウイルスを活用し、ごく自然な形で、都民の前に繰り返し登場しました。穏やかな百合子スマイルで、時には「ロックダウン」と脅し、時には「ステイホーム」と強要しました。

特に見事だったのは、東京五輪の延期が決まった翌日の3月25日、都民に「今週末の不要不急の外出の自粛を要請」したことでした。都庁で緊急記者会見を開き、在宅勤務、行動範囲の制限を要請する一方、外国からの帰国者に対し、14日間の外出自粛を求めたのです。

政府がなかなか実行しなかったことを、小池氏は手際よくやってのけました。しかも、誰にもわかりやすく、よく見える形でコロナ対策を実行していったのです。

安倍首相がコロナ対策で会見をしたのは、3月28日でした。小池氏は政府よりも一足早く、自粛要請に着手していたのです。

こちら → https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2020/0327kaiken.html

2020年4月7日、緊急事態宣言が発布されました。その頃、すでに小池氏は日々、メディアに登場していました。為政者として軍配が上がったのは小池氏でした。

一連の行動を時系列でみていくと、小池氏がいかに社会情勢を的確に読み、特性に応じたメディア露出を繰り返してきたか、そして、いかに巧みに自己アピールを展開してきたかがわかります。

さて、2021年の五輪・パラリンピック大会はいま、日本は引くに引けず、膠着状態に陥っているように見えます。

感染者数は留まることを知らずに増え続け、経済状況は悪化しています。五輪・パラリンピックのパートナー企業の中にはそれどころではないところもあるでしょう。さらに、コロナ禍を機に、米中関係は深刻なものになり、いまや開戦寸前です。

とても開催できる状況ではないと思いますが、これまで見てきたように、森大会組織委員長にも安倍首相にも中止の選択肢は念頭にありません。となれば、大会中止の勇断を下し、行動に移せるのは小池氏しかいないのではないかという気がします。

小池氏は、五輪中止を訴える山本氏に対し、「大会中止に権限はIOCにある」といいました。確かに、規定上はそうなっていますが、いまは非常事態です。いまこそ、大胆で、パフォーマンス力に優れた小池都知事の出番ではないでしょうか。

社会情勢、世界情勢を的確に読み、柔らかな物腰で相手を籠絡し、自分の土俵で勝負する・・・、このような芸当ができるのは、若い頃、中東で鍛えられ、帰国してからは日本のメディア界、政界を巧みに遊泳してきた小池氏しか考えられません。

実際、小池氏は都知事選でネガティブキャンペーンに見舞われても、堂々と対処し、圧倒的な勝利を勝ち取りました。小池氏に、難局を切り抜けるタフな精神力と機転の利いたパフォーマンス力があることは確かです。幸いなことに、強運の持ち主でもあります。

そのような小池都知事には、いまこそ本領を発揮し、都民をはじめ日本国民のために、損失をできるだけ少なく、オリンピックを中止に持ち込んでもらえればと願っています。(2020/7/31 香取淳子)